みやこのじょうしりつかみながえしょうがっこう

都城市立上長飯小学校

日誌

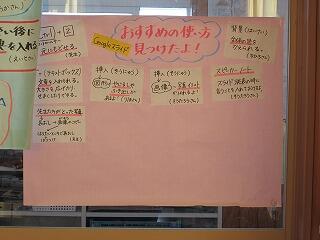

これ、みんなに共有します~3年生~

授業の中でタブレット端末を使うことが多くなりました。そのタブレット端末には、子どもたちの学習に役立つアプリが入っています。先生は子どもたちにアプリを使わせる前に、そのアプリでどのようなことができるのか基本的な操作を確認しています。実際、子どもたちがアプリを使って学習を進めていると、時々、便利な機能を見つけることがあるそうです。例えば、「スピーカーノート」という機能を使えば、スライド発表の時に言う文(発表原稿)を入れておけるようになることです。それを個人レベルにしておくのはもったいないということから、3年生では子どもたちが学習を進めながら見つけた便利な機能を学級の壁に掲示して、みんなが使えるようにしています。情報共有です。子どもたちは壊れることを恐れず、「とりあえず、やってみる。」というチャレンジをします。その結果、子どもたちは便利な機能を発見するのでしょう。

妻ヶ丘地区民生児童委員の方々による挨拶運動

朝、お揃いの赤いジャンパーを着て正門のところ(職員室の横)に一列に並んで、登校してくる子どもたちに挨拶をしている方々がいます。妻ヶ丘地区民生児童委員の方々です。毎月1回、正門のところで子どもたちに挨拶をしています。挨拶が終わった後、子どもたちに「今日も頑張って。」、「行ってらっしゃい。」などの言葉をかけてくださいます。とてもありがたいことです。今、学校では、子どもたちに挨拶が果たす役割を伝えたうえで、相手よりも先に挨拶をすることや、教室に入るまでに5人以上に挨拶することに取り組ませています。この取組をとおして、少しずつ子どもたちの挨拶に対する意識が変わってきています。ただ、子どもたちに挨拶の習慣を確実に身に付けさせるためには、学校だけでなく、学校と家庭と地域が一体となって取り組む必要があります。各家庭において、保護者が子どもに挨拶の大切さを伝えるとともに、常日頃から保護者が出会った方に挨拶する姿を見せてほしいと思います。

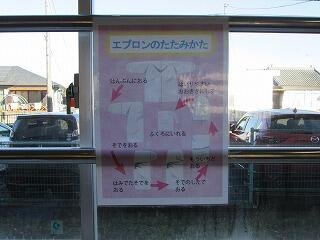

初めての給食当番1年生!

昨日から給食が始まりました。1日目は、給食でお雑煮が出ました。1年生の廊下の窓に、給食着のたたみ方を示した絵が貼ってありました。そうです。本校では、3学期から1年生が給食着を着て、自分たちでおかずやパン、牛乳等をコンテナ室から教室まで運んで、協力して配膳するのです。いわゆる、給食当番です。2学期までは、6年生がすべてしてくれていたので、1年生は配膳が整うまで、静かに待っていればよかったわけです。3学期は2学期までとは異なって、6年生がお手伝いに来てくれますが、基本、1年生が自分たちで準備をします。今日は給食2日目なので、配膳までに多少時間がかかったようですが、何事もなく準備が終わったようです。慣れてくれば、1年生の給食準備にかかる時間が短くなっていくことでしょう。頑張れ、1年生!

春の七草と6年生へのメッセージ・・・

6年生の学年掲示板を見てみると、春の七草が掲示されていました。春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種類の食用野草のことで、1月7日に「七草がゆ」として食べられ、新年の無病息災や健康を願う風習です。七草がゆは、疲れた胃腸を休ませ、不足しがちなビタミンを補給する意味もあると言われています。春の七草そのものを目にする機会が少ない子どもたちにとって、さりげない学びがあったのではないかと思います。また、この掲示板に学年の先生方から子どもたちへの卒業に向けてのメッセージが添えられていました。そのメッセージは、「3学期は1年間の締めくくりと同時に、小学校生活6年間の締めくくりでもあります。 1日1日を大切に過ごしていきましょう。」です。6年生には、学年の先生方の願い通り、卒業までの1日1日を大切にしながら過ごしてほしいものです。

3学期がスタートしました!

正門のところに飾られた門松を見ながら、子どもたちが登校してきました。今日は3学期の始業の日です。この門松は、本校のおやじの会とPTA役員の方々の協力により、作られたものです。すばらしい出来栄えで驚きました。ありがとうございました。1時間目にリモートで始業式を行いました。まず、2年生の男子児童と3年生の女子児童が3学期にむけての抱負を発表しました。2人とも、具体的な目標を掲げていて、発表する姿から目標に向かって頑張っていこうとする強い気持ちが伝わってきました。次に、校長が子どもたちに、みんなが笑顔で「今日も学校に来てよかった。」と思えるように、「友だちから自分がしてもらって嬉しかったことは、友だちにする。逆に、友だちから自分がされて嫌だったことや悲しくなったことは友だちにしない。」ことを守ってほしいと伝えました。画面越しではありますが、子どもたちが真剣に話を聞いてくれたように感じました。今日は3学期の初日ですが、とてもよいスタートが切れたと思います。

明日から冬休み!

長い2学期が終わって、明日から冬休みになります。体育館はかなり寒いので、終業式はGoogleクラスルームを使って校長室と各教室をつないでリモートで行いました。終業式の中で子どもたちに、2つのことをお願いしました。一つは冬休みの間、交通事故に遭わないようにするなど自分の命は自分で守ること。もう一つは、「1年の計は元旦にあり」という言葉を取り上げ、冬休みの間にしっかり目標や計画を立てて、3学期の始業の日を新たな気持ちで迎えてほしいということです。画面越しではありますが、子どもたちが真剣に聞いてくれていたので嬉しく思いました。冬休みは夏休みに比べて短い休みですが、子どもたちが楽しく有意義な時間を過ごせるように、学校のきまりを守ってほしいと思います。そして、1月7日(水)には、みんな元気な姿で会えることを願っています。

待ちに待った異学年交流!

計画委員会の子どもたちによる「異学年交流会」が過日、行われました。当初の計画では、今月上旬に実施する予定でしたが、校内におけるインフルエンザの感染拡大を防ぐために、やむを得ず延期したところです。交流する学年は1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生でした。内容は全体で上小〇✕クイズ、聖徳太子ゲーム(3人が1人ずつ違うひらがなを言って、それらのひらがなを合わせると何という言葉になるかを聞き取るゲーム)をした後、グループに分かれて「すごろく」をしました。どの学級を覗いてみても、笑顔でクイズやゲームに参加していて、日頃なかなか交流のない子どもたちの笑顔が見られました。この異学年交流会を計画した委員会の子どもたちは、きっと満足したことでしょう。

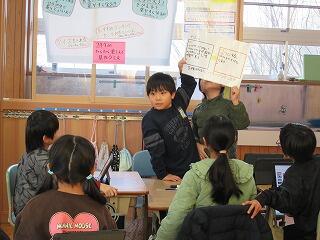

いいところいっぱい ぼくらの自慢 上長飯(3年生)

今、3年生の総合的な学習の時間では、「いいところいっぱい ぼくらの自慢 上長飯」をテーマに学習を進めています。いわゆる、ふるさと学習です。今日の授業は、子ども一人一人が「上長飯PR大使」になれるように、これまで調べてきたことをまとめたスライドを示して、友だちの意見を取り入れながら、分かりやすさや見やすさという視点からスライドをよりよいものに改善しようとするものでした。そして、スライドの修正等が終わったら、2年生に調べたことをスライドを使って発表するそうです。2年生は生活科で「まちたんけん」をしているので、3年生の発表を興味をもって聞いてくれるのではないかと思います。すべての学習が終わった時に、3年生が一人でも多く、ふるさと上長飯に対する愛着と誇りをもってくれることを願っています。

英検ESGにチャレンジ~6年生~

英検ESG。どのような試験か分からないので、調べてみました。英検ESGは無料で、小学校卒業時の英語力目標の到達状況を、学習指導要領の定める範囲内で確認することができる試験です。この試験は、合格、不合格ではなく、自分が英語を使って何ができるのかを確認するためのものです。昔、英検と言えば、中学生が受ける試験でした。今は、小学校で外国語活動(3年と4年)や外国語(5年と6年)が学習内容として入ってきているので、小学生でも英検にチャレンジできるようになっています。これは時代の流れですね。今回、6年生がこの試験にチャレンジしています。英語の聞き取りもあって、とても緊張した面持ちで試験に臨んでいました。小学生ですから、試験の結果よりも授業をとおして子どもたちの英語に対する興味・関心が高まってくれるのが一番だと思っています。

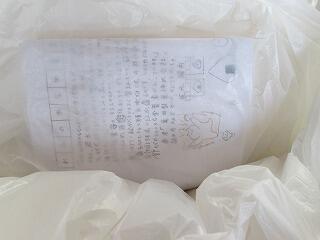

お米の販売(5年生)

5年生が米作り体験をして、JA青年部の方々等の協力によりお米を収穫しています。収穫したお米の一部は、11月30日(日)に行われた上小祭りの出店で、保護者がご飯を炊いてパック詰めして販売しました。多くの方々にお買い求めいただいたようです。まだ手元に残っているお米は1kgずつ袋詰めして、事前申込みにより販売しています。より多くの人に収穫したお米を食べていただきたいという気持ちがありましたが、収穫量の関係で、今回の販売対象は本校職員と保護者になりました。明日がお米の引き換え日になっていることから、5年生教室の室内や廊下には、その準備ができていました。袋の中を覗いてみると、お米と一緒に子どもたちからのメッセージを書いた紙が入っていました。購入していただいた方々には、子どもたちが書いたメッセージに目を通していただきたいと思います。さて、どんなメッセージが書いてあるのでしょうか。

〇 いよいよ2月になりました。2月は逃げ月と言われるように、あっという間に過ぎてしまいます。1年生から5年生は次の学年に向けて、6年生は中学校に向けて心の準備を始めてほしいものです。3学期はまとめの学期です。あと2か月です。子どもたちが「今日も学校に来てよかった。」と思えるように、また、学習内容の定着が図られるように職員一同、頑張っていきます。

ブログ

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |