みやこのじょうしりつかみながえしょうがっこう

都城市立上長飯小学校

日誌

「おいろぐ」を作成しています!

「おいろぐ」とは、都城版デジタルキャリアパスポートのことです。都城の方言で、私のことを「おい」、学び・成長の記録を「ろぐ」と言うことから、「おいろぐ」という名前が付いています。このおいろぐは、学年初めの目標、1学期、2学期、1年間の振り返りをとおして、自分の頑張りや成長を記録するものです。 おいろぐは、中学校まで引き継がれていきます。昨日、3年生の教室を覗いてみたら、本校担当のICT支援員の指導のもと、写真にコメントを打ち込みながら1年間の振り返りに係るおいろぐを子どもたちが作成していました。子どもたち一人一人が写真を選びながら、自分の頑張りや成長を見つめる大切な時間になっていたことと思います。このあと、子どもたちはタブレット端末を家に持ち帰って、おいろぐの保護者記入の欄にコメントを入力してもらいます。保護者からどんなコメントを入力してもらえるか、子どもたちも楽しみにしていることでしょう。

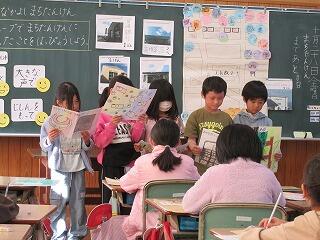

本年度最後の参観日が終わりました!

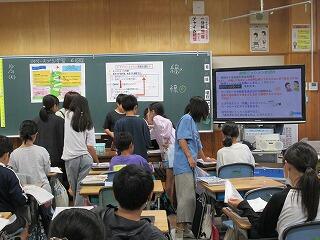

昨日25日(水)は、本年度最後の参観日でした。前日からの雨で運動場のコンディションが悪く、駐車場として開放できませんでした。そのような状況にもかかわらず、多数の保護者の皆様に来校していただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。さて、昨日の参観授業は、ほとんどの学年、学級が学習発表会をしていました。保護者の皆様に子どもたちの1年間の成長の一端を実感してもらいたいという担任の思いからだと思われます。子どもたちの発表をとおして、お子さんや学級の友だちの成長を感じることができたでしょうか。本年度も残すところ、あとわずかになりましたが、学校を挙げて子どもたちのよりよい成長のために頑張っていきたいと思います。最後の最後まで保護者の皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。

妻ヶ丘地区青少年意見発表会及び善行児童生徒表彰式

昨日、妻ヶ丘地区公民館において、妻ヶ丘地区青少年意見発表会及び善行児童生徒表彰式が行われました。青少年意見発表会の趣旨は、妻ヶ丘地区の住民が青少年(小学生・中学生・高校生・大学生)の声を聞くことにより、学校と地域が連携して青少年の思いや願いを地域全体で支え、住みよい町づくりを図るとともに、喜びや誇りをもった人間性豊かな青少年の育成を目指すものです。意見発表会では、6年女子児童が代表で男女平等な社会に関する自分の考えや意見を堂々と伝えました。自分の経験と学習をとおして得た情報を基にした発表で、参加者の心に響くものがあったと思います。また、善行児童生徒表彰式では、6年男子児童が朝の挨拶運動に自主的に取り組み、全校への挨拶の意識を高めていることが他の児童の模範となっていることが認められ、表彰されました。2人とも4月から中学生です。中学校での更なる活躍を期待しています。

テストが終わった後にすること

2時間目に1年教室に行くと、算数のテストをしていました。内容は、時計の長針と短針を見て時刻を答える問題でした。時計の針を見て時刻を理解することは学校生活に留まらず、日常生活の中で必要になってきます。しかしながら、1年生の算数の中でも時計を使って考える問題は、なかなか定着しないのが実情です。1年生のお子さんがいる家庭では、時計を見て、時刻を聞いてみるとお子さんの定着状況が分かると思います。テストが終わった後、子どもたちはタブレット端末を出して、「キュビナ」というアプリでこれまで学習した算数問題の復習をしていました。そのアプリは従来型の全員が同じ問題を解くのではなく、子どもたち一人一人が自分の苦手なところを選んで復習することができます。そして、答えを入力すると、自動で答え合わせまでしてくれます。改めて、「キュビナ」というアプリの素晴らしさを感じたところでした。

最後の参観日に向けて・・・

2時間目に校内を回っていたら、1年生の子どもたち数名が廊下にいます。その子どもたちは、けん玉や毛糸を使ってあや取りの練習をしていました。その理由を尋ねてみると、「来週の参観日でおうちの人に見てもらいます。」と嬉しそうに答えてくれました。1年生最後の参観授業は、学級ごとに学習発表会をするんですね。入学した当初に比べると、1年生は学校生活にも慣れ、いろいろな面でかなり成長した思います。参観日当日は子どもたちが成長した姿の一端を保護者等に見てもらうことになります。1年生教室前の廊下で成功したかっこよい姿をおうちの人に見てもらおうと、熱心に練習していた子どもたちを目の当たりにして嬉しく思ったところでした。学習発表会本番で、技が成功することを願っています。

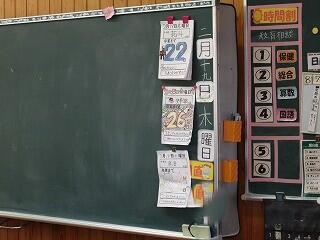

卒業式までのカウントダウン

体育館のステージの上に、パイプ椅子が並べて置いてあります。それを見て、体育館で卒業式の練習が始まっていることが分かりました。6年生の授業の様子を見てみると、全体的に落ち着いて学習に取り組んでいて、卒業を意識しながら学校生活を送っていることが伝わってきます。教室の黒板を見てみると、子どもたちが作ったカウントダウンカレンダーのようなものが掲示してありました。今日は2月19日ですが、カレンダーには「22」という数字が大きく書いてありました。それを見て、6年生が学校に出てくるのもあと22日。1か月もないことに、はっとさせられたところでした。これから卒業式の練習が本格的に始まります。6年生にはインフルエンザ等に罹患することなく、練習に参加して、自信をもって卒業式に臨めるようにしてほしいものです。今の6年生は、教頭として本校に勤務していた時の1年生なので、特別な思いがあります。

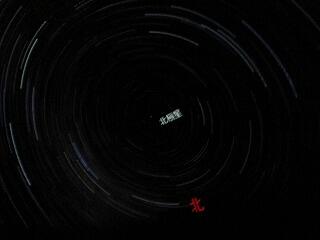

たちばな天文台~出前授業~

都城市高崎町にあるたちばな天文台は、リニューアル工事期間中、都城市内の学校や観光施設などを対象に無料の出前講座を実施しています。今回、3年生と4年生の理科を担当している先生が出前授業を申し込んだところ、来ていただけることになりました。この出前授業は体育館のコート半面を使って布製エアドームを膨らませてモバイルプラネタリウムを使用しながら行われました。内容は本格的なプラネタリウムを見ながら星の動きや星座等について学習するものでした。なかなかプラネタリムを見ながら星座等について学習する機会がないので、子どもたちにとって今回の出前授業は貴重な体験になったと思います。夜はまだまだ寒いですが、機会があれば親子でゆっくり星空を眺めてみるのもよいかもしれませんね。

サッカーボールを使ったゲーム

運動場から楽しそうな声が聞こえてきます。何をしているのか気になったので、運動場に見に行きました。すると、1年生が使った跳び縄を片付けて、赤白チームに分かれてサッカーボールを使ったゲームをし始めました。四角のコートの中央に等間隔にコーンが並べられています。遠くから見ていたので、先生のルール説明がはっきり聞こえませんでした。しばらく、子どもたちの活動の様子を見ていましたが、このゲームのルールは赤チームの人が蹴ったサッカーボールが並んだコーンの間を通過しないように、白チームの人が手や足を使ってそのボールを止めるというものだと思います。子どもたちがみんなで楽しくボール遊びをしている様子を見ていて、心が癒やされました。

パンジーとチューリップ

1年教室の前で、パンジーとチューリップを育てています。これらの花は3月の卒業式で会場又は通路等に飾る予定です。パンジーは委員会の子どもたちが、チューリップは1年生が育てています。最近、昼間の気温が高いためか、もうすぐチューリップの花が咲きそうになっているものがいくつか見られます。おそらく今のままだと、3月の卒業式当日には1年生が育てているチューリップの花が散ってしまうのではないかと思っています。このことから、せっかく1年生が水やりをしてきれいなチューリップの花を咲かせようと頑張っているので、チューリップの花が見頃になったら、6年生に見てもらって、感謝の気持ちを伝えることができればと考えているところです。

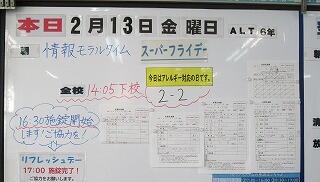

今日はスーパーフライデー!

第3金曜日は、スーパーフライデー。この日は子どもたちが全学年5時間授業で、午後2時過ぎには下校します。しかも、宿題の量は日頃に比べて少なめにしています。気のせいか、登校してくる子どもたちの足取りも軽やかに感じます。この取組も2年目を迎え、子どもたちや先生の中で定着してきました。子どもたちが下校した後は、会議等を入れないようにしていて、先生方が自由に使える時間を確保しています。これは学校における働き方改革に資する取組の一つです。また、子どもたちは、休みの期間、あまり宿題のことを考えずに、家族と一緒に過ごしたり、友だちと遊んだりすることができます。月1回のスーパーフライデーが子どもたちにとっても、先生方にとっても魅力あるものになっていることでしょう。

見えないところで・・・

5年生の国語の授業をゆっくり観る機会がありました。2年目の先生です。内容は説明的文章で、子どもたちが「想像力のスイッチを入れる」という筆者の主張について考えるものでした。子どもたちが文中の言葉を手がかりにしながら、筆者の主張に迫ろうとしていて、とてもよい雰囲気の中で授業が進められていました。あとで知ったのですが、今日の授業に至るまでにその先生は、国語科を専門とする指導教諭の先生や指導担当の先生に自ら助言を求めたり、他の学級の授業を観たりして、いろいろな角度から授業の組み立てを考えたそうです。見えないところで努力して、試行錯誤しながら少しでも子どもたちの国語力を伸ばそうとするその先生の姿勢を嬉しく思ったところでした。これから教員としてどのように成長していくか楽しみです。

2年生なりの工夫をしながら・・・

2年生の先生に用事があり、教室に向かっていると、児童用下足室前に子どもが2人いました。手に何かを持っています。近づいてそれを見てみると、「右一静歩(※廊下の右側を一列で静かに移動すること)」と書いてありました。それは本校の子どもが教室から別の場所へ移動する時の約束事です。子どもたちが手にしていたものは、2年生が各教室から児童用下足室に移動してくる時に、右一静歩を意識するようにと先生が準備したものでした。今、本校では、学校全体で右一静歩の徹底に取り組んでいます。先生方が子どもたちの発達の段階に応じて、指導が行き届くように工夫していることが分かりました。ありがたいことです。3学期も残りわずかとなってきました。右一静歩に取り組むことで、子どもたちが落ち着いた状態のまま学年末を迎えてくれることを願っています。

朝は寒いですが、昼間は・・・

今朝、学校の事務室に設置してある警報器のブザーが、ずっと鳴っていました。原因は校舎の水道管の水が凍っていたからです。おそらく、今朝の冷え込みでこのような状況になったのでしょう。都城市教育委員会に連絡したところ、速やかに業者を手配していただき、すぐに水道水が正常に出るようになりました。とてもありがたく思ったところです。昨日は終日、時折雪が舞う寒い1日になりましたが、最近の状況を見てみると、朝はかなり冷え込みますが、昼間になると気温が上がり、ずいぶん過ごしやすくなっています。そのため、子どもたちは昼休みになると運動場に出て、友だちと元気いっぱい遊んでいます。この時期は朝と昼間の気温に寒暖差があるので、子どもたちには十分体調管理に気を付けて過ごしてほしいものです。

2月の全校朝会

今朝、2月の全校朝会をリモートで行いました。内容は、保健室の先生からインフルエンザ予防について話を聞いたり、表彰された児童を紹介したりしました。はじめに、保健室の先生がインフルエンザ予防のためにできることを4つ紹介しました。まず、せっけんを使って手洗いをすること。次に、咳エチケットを心がけること(マスク着用)。そして、早寝・早起き・朝ご飯を心がけて体調を整えること。最後に、自分の体調の変化に気付き、そのことを速やかに保護者や先生に伝えることでした。これから2月も中旬になってきます。授業では、これまでの学習内容の復習も行われていきますので、インフルエンザ等に罹患しないように、自分でしっかり4つの予防策を実践してほしいものです。今のところ、本校児童のインフルエンザ罹患状況は、比較的落ち着いています。保健室の先生の話のあと、3名の児童が校長から表彰され、全校児童に紹介されました。がんばれ、上っ子!

子どもたちの道徳性をはぐくむ

学校が果たす役割は、いろいろあります。その中でも、子どもたちに道徳性をはぐくむことが最も大切ではないかと思っています。なぜなら、教育の目指すところが人格の完成にあるからです。相手を思いやる心や友だちと協力して何かをやり遂げること、自分の思い通りにならなくても我慢することなどは、子どもたちが大人になった時に身に付けておかなければならないことです。このような道徳性は、集団生活の中ではぐくまれていくものです。このことから、学校ではすべての教科等をとおして、子どもたちに道徳性をはぐくんでいくように努めています。とは言うものの、要になるのは「特別の教科 道徳」の授業です。昨日、2年生の道徳の授業を観ました。授業のねらいは、横取りをしたブランコの綱が切れて泣くくまを慰めながら丈夫なブランコを作ろうとする動物たちの交流などをとおして、友だちと仲良くすることについて考えさせ、友だちの気持ちを考え、仲良く助け合おうとする心情を育てるものでした。くまを慰める場面では、子どもたちが猿やうさぎやりすになりきって、役割演技をしていました。今回の授業をとおして、子どもたちは助け合うことや相手を許すことの大切さを学んだようです。

先生の評価は子どもたちの姿!

3時間目に新規採用2年目の先生の授業を観ました。1年生の学級担任をしています。授業は国語でした。授業内容とは直接関係ないのですが、授業を観ていて感心したことがあります。まず、子どもたちの本を読むときの姿勢が良い。次に、先生の指示に対して「はい」と返事ができる。そして、自分の考えを発表した後に、「みなさん、どうですか。」と呼びかけ、「いいと思います。」という反応がある。このように、学習訓練がしっかりできていました。今回の授業は、「どうぶつの赤ちゃん」という説明的文章で、カンガルーの赤ちゃんの生まれたばかりの様子を読み取るものでした。子どもたちが書いたものを見てみると、カンガルーの赤ちゃんの目や耳の様子、お母さんとの違いなど教科書からしっかり読み取ることができていました。入学した当初に比べると、子どもたちは学習訓練が身に付き、1年生ながらきちんと学び合う集団になっていました。今回の授業で子どもたちがめあてに向かって頑張る姿を目の当たりにして、改めて先生の評価は子どもたちの姿だと思ったところでした。

読み聞かせをしてもらいました!

今日は、2月3日で節分の日です。節分とは「邪気を払って無病息災を願う行事」のことで、立春の前日に行われる行事です。 昔の人々は「季節の変わり目は邪気が入り込む」と考えていたので、季節の変わり目に邪気を追い払って一年の幸福を願う行事として行われてきました。今晩、邪気祓いとして、「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをしたり、恵方巻を食べたりする子どもがいるでしょうね。今朝は、読み聞かせボランティアによる読み聞かせが行われていました。2月3日の読み聞かせということもあって、鬼を題材とした絵本の読み聞かせをしている様子が見られました。子どもたちが集中して読み聞かせを聞いている雰囲気がとてもよく、立ち止まってしばらく読み聞かせに耳を傾けたところでした。読み聞かせボランティア「ぽぽんたクラブ」の皆様、ありがとうございました。

PTA(環境整備部)による花植作業

2月1日(日)の朝、PTA(環境整備部)による花植作業を行いました。作業内容はパンジーの苗を大きなポットへ植え替えるものです。また、植え替え作業の後、それらを日当たりの良い1年生教室の前に並べるところまでしていただきました。これから先、これらのパンジーは、職員と子どもたちの手で育てられ、1年生が育てているチューリップとともに、卒業式会場に飾ることとしています。寒い中、作業に参加いただいたPTA役員をはじめ、環境整備部員の皆様、ありがとうございました。

令和8年度入学説明会

今日は午後から体育館で入学説明会を行いました。校長挨拶の中で、資料を基に学校経営ビジョンを含む学校紹介と、保護者へのお願いを3つしました。本校の学校経営ビジョンは、「褒めて伸ばす教育」を推進しながら、子どもが今日も学校に来て良かったと思える学校を職員とともに創ることです。はじめに、そのことについて話しました。次に、保護者の皆様へのお願いとして、次の3点について話しました。一つ目は、子どもと手をつないだり、子どもをギュッと抱きしめたりするなどのスキンシップを大切にしてほしいということです。それは、保護者からの愛情を感じていることが子どもが学校で頑張るエネルギーになるからです。二つ目は、基本的な生活習慣(※早寝・早起き・朝ご飯)を整えることです。どれか一つ欠けても、子どもが学習に集中できず学校生活に支障が出るからです。三つ目は、子どもを見守ることです。あまり親が手を出しすぎると、子どもがなかなか自立できないからです。このような親としてのスタンスを大切にしつつ、入学の日を迎えてほしいとお願いしたところでした。

名札を付けましたか?

本校では、個人情報保護及び不審者対応として、子どもたちは学校で名札の着脱をします。3年生では教室後方入口に名札を入れるシートが下げてあって、子どもは教室に着くと、そこから自分の名札を取って左胸に付けるようになっています。また、帰る時は帰りの挨拶をした後、名札を外して元の場所に入れて帰ります。中には、朝、教室に着いた時、つい名札を付け忘れる子どもがいるので、担任が入口のガラス面に「名札はつけた?」というメッセージを貼っています。この学級は、名札が入っている所の番号がすべて見えているので、全員が名札を付けているものと思われます。子どもがきちんと名札を付けていると、トイレのスリッパを並べるなどよい行いをした時に、名前を言ってから褒めることができるので大変助かっています。

感謝の気持ちをもって育てています~1年生~

休み時間に校長室から1年生の教室の方を見てみると、毎日子どもたちが青いプラスチック製の鉢に水をあげています。子どもにその鉢で何を育てているのか尋ねると、チューリップの球根が植えてあるとのことでした。(※ 実は学級担任からチューリップを育てていることを聞いて知っていました。)「どんな色のチューリップの花が咲くか楽しみだね。」と声をかけると、その子は「赤色がいいな。」と答えました。また、チューリップの花が咲いた頃、その子どもに何色の花が咲いたか聞いてみようと思います。このチューリップは、1年生がこれまで給食当番等でお世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えるために育てているものです。育てたチューリップは卒業式会場又は通路に飾る予定です。1年生が大好きな6年生の卒業式に、まさに花を添えることになります。

自分の成長を振り返る~2年生~

2年生教室の前を通ると、廊下の壁に掲示物が貼ってありました。目に飛び込んできたのが、ピンク色の画用紙に書かれた「こんなことができるようになりました!」という題です。子どもたちがどんなことができるようになったのかが知りたくて、内容を一つ一つ読んでみました。すると、整理整頓ができるようになったことや、かけ算九九を全部覚えたこと、字がうまく書けるようになったことなど、子どもたち一人一人が2年生になって自分が何ができるようになったかをきちんと書いていました。2年生も残すところ、2か月と少しになりました。2年生には、まだまだいろいろなことにチャレンジして、さらにできることを増やして3年生に進級してほしいものです。がんばれ、2年生!

右一静歩のために・・・

子どもたちが落ち着いて学校生活を送られるように、3学期は「右一静歩」に重点をおいて取り組ませることとしています。右一静歩とは、廊下の右側を静かに一列に並んで移動することです。例えば、子どもたちが教室から体育館や図書室、その他特別教室に移動する時です。これまでの子どもたちの移動の様子を見てみると、特に下学年は真っ直ぐ一列で移動することが難しかったようなので、先生方が放課後の時間を使って廊下に白いテープを貼りました。子どもたちがこの白いテープの上を歩けば、一列歩行が可能になると考えたからです。本校全ての学級において、右一静歩が実践され、学校全体の落ち着いた状態が今後も続くことを願っています。

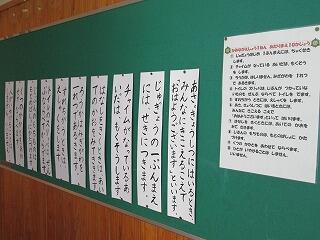

給食の提供に携わる方々へ感謝の気持ちを・・・

本校児童は、都城市給食センターの方々が作る美味しい給食をいただいています。このことから、本校では全国学校給食週間にあわせて毎年この時期に給食感謝週間を設定し、日ごろ当たり前に食べている給食について、子どもたちが感謝の気持ちをもって味わうことができるようにしています。今回、給食センターの方々、デイリー牛乳や霧島ベーカリーの方々に感謝の気持ちを伝えるメッセージを作りました。給食では、成長期にある子どもたちの健康を保ち、よりよく成長できるよう、学校給食の栄養担当者が計算して、基本的に1日に必要とされる量のおよそ1/3をとるように栄養のバランスを考えた献立が作られています。これからも子どもたちには、給食の提供に携わる方々への感謝の気持ちをもちつつ、好き嫌いなく、味わって給食を食べてほしいものです。

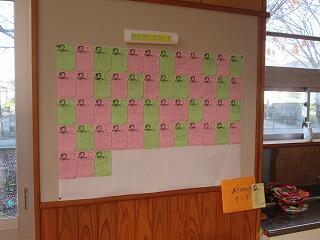

「計画なきものに実行なし」目標に向かって、頑張れ5年生!

「計画なきものに実行なし」という言葉は、幕末の思想家・教育者である吉田松陰の有名な言葉「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし」の一部です。目標(夢)がなければ、それを実現するための計画も立てられず、計画がなければ実際に行動に移すこともなく、結果として成功はあり得ないという、目標設定と実行の重要性を説いています。5年生は、昨年4月に新しい学年になって頑張りたいこと(目標)を決めて、それを掲示するとともに、月ごとに達成状況に応じた色のシールを貼って自分と向き合いながら目標達成に向けて頑張っています。今年の4月には、5年生は本校の最上級生、6年生になります。これからも月ごとに自分の目標達成状況を振り返り、よりよい自分の姿に向かって日々努力してほしいものです。

火災を想定した避難訓練

今日、家庭科室から出火したという想定で避難訓練を行いました。子どもたちが安全に避難できるように、各学級において、事前に避難経路の確認を行うとともに、合い言葉「お(さない)・は(しらない)・し(ゃべらない)・も(どらない)」を使って指導を行ったうえで、実際に運動場へ避難して身の安全を確保したところです。訓練とは言え、子どもたちは合い言葉「お・は・し・も」を守って、真剣に避難することができました。また、南消防署の方の体験談を聞いたり、消化器の使い方を学んだりすることができました。このことから、今回の避難訓練の所期の目的が十分達成できたと思います。講評・講話の中で、子どもたちに火遊びについて指導しました。子どもたちの火遊びを未然に防止するためにも、各家庭においてライターやマッチなどの管理をしっかり行うとともに、火の恐ろしさについて話をしていただけると助かります。

精励賞表彰~6年生の取組が認められました!

過日、ウエルネス交流プラザにおいて、精励賞表彰式が行われました。今回、会場の都合により、出席者は代表児童とその保護者のみで、その他の関係者はオンライン視聴による参加となりました。その式には、本校から団体名「当たり前プロジェクト」(13名)の6年生女子児童が代表で出席しました。善行団体として表彰された理由は、次の3つです。「①クラスはもちろんのこと、学年全体の意識付けを図り、より良い学校の環境づくり、望ましい学校生活のリーダーとなっていること。」、「②当たり前に取り組む10の項目について率先垂範の姿勢で取り組み、その姿が各クラスに浸透し、学年全体へ良い影響を与えていること。」、「③普段の学校生活や授業態度も大変良く、誰にでも分け隔てなく接し、友だちを大切にしていること。」が模範となる善い行いとして認められたからです。6年生は学校の顔であり、下級生の良い手本でなければいけません。これからも継続して、このプロジェクトに取り組んでくれることを願っています。

子どもたちの頑張りや学校の取組を広く発信!

子どもたちの作品や学校の教育活動等をとおして、上長飯小の子どもたちの頑張りや、上長飯小ならではの取組を広く知ってもらいたいという願いから、本年度はこのホームページに加えて、新聞投稿等に積極的に取り組みました。いわゆる、プレスリリースです。当然のことながら、取材依頼したものの、すべて取材に来ていただいたわけではありません。それでも、玄関前に設置してある掲示板には、子どもたちの作品(作文や習字など)や、学校の特色ある教育活動が掲載された記事、本校の子どもの名前が掲載された記事がたくさん貼られています。改めて、昨年度に比べると、広く県民の皆様に本校の子どもたちの頑張りや、学校の取組が発信できたのではないかと思います。都城市立上長飯小学校。子どもたちも先生方も頑張っています。これからも、広く情報発信していきたいと考えています。

時間走にチャレンジ!

午前9時30分。運動場が真っ白で、遠くからでは子どもたちの様子を確認することができませんでした。近づいてみると、1年生が体育の授業をしていました。内容は時間走です。時間走とは、人との競走ではなく、1年生の場合、無理のない速さでかけ足を2分から3分程度続けることです。子どもたちは、流れている音楽が終わるまで運動場を走り続けます。つまり、子どもたちはスタート地点に戻ってこなくても、音楽が終わればそこで走るのをやめるのです。ゴールはなく、順位もつけません。当然、音楽が終わるまでに運動場を3周走る子どもがいれば、4周走る子どももいます。今、国が定めている学習指導要領では、学校に対してこのような時間走をするように求めています。子どもたちが自分の目標を立てて時間走に取り組むことにより、子どもたち一人一人が少しでも持久力を高めてくれることを願っています。

清掃指導(と・む・す・じ・あ)

昨日14日(水)は先生方による清掃指導の日でした。2月16日(月)~2月20日(金)は、清掃指導週間になっています。ちなみに本校の清掃活動は、月・水・金の3日です。子どもたちには、指導事項「と・む・す・じ・あ」を使って指導しています。「と」は、「そうじのとりかかりに間に合いましたか。」、「む」は、「無言でそうじができましたか。」、「す」は、「すみずみまでそうじができましたか。」、「じ」は、「時間いっぱい取り組めましたか。」、「あ」は、「あとしまつがきちんとできましたか。」です。清掃時間は、いつも学校全体が静かになり、子どもたちが一生懸命、自分が担当する掃除場所をきれいにしています。この清掃活動に熱心に取り組む子どもたちの姿は自慢できます。この姿から子どもたち一人一人に勤労奉仕の心が確実に育ってきていると思います。

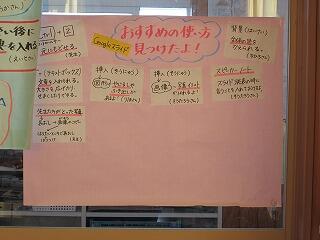

これ、みんなに共有します~3年生~

授業の中でタブレット端末を使うことが多くなりました。そのタブレット端末には、子どもたちの学習に役立つアプリが入っています。先生は子どもたちにアプリを使わせる前に、そのアプリでどのようなことができるのか基本的な操作を確認しています。実際、子どもたちがアプリを使って学習を進めていると、時々、便利な機能を見つけることがあるそうです。例えば、「スピーカーノート」という機能を使えば、スライド発表の時に言う文(発表原稿)を入れておけるようになることです。それを個人レベルにしておくのはもったいないということから、3年生では子どもたちが学習を進めながら見つけた便利な機能を学級の壁に掲示して、みんなが使えるようにしています。情報共有です。子どもたちは壊れることを恐れず、「とりあえず、やってみる。」というチャレンジをします。その結果、子どもたちは便利な機能を発見するのでしょう。

妻ヶ丘地区民生児童委員の方々による挨拶運動

朝、お揃いの赤いジャンパーを着て正門のところ(職員室の横)に一列に並んで、登校してくる子どもたちに挨拶をしている方々がいます。妻ヶ丘地区民生児童委員の方々です。毎月1回、正門のところで子どもたちに挨拶をしています。挨拶が終わった後、子どもたちに「今日も頑張って。」、「行ってらっしゃい。」などの言葉をかけてくださいます。とてもありがたいことです。今、学校では、子どもたちに挨拶が果たす役割を伝えたうえで、相手よりも先に挨拶をすることや、教室に入るまでに5人以上に挨拶することに取り組ませています。この取組をとおして、少しずつ子どもたちの挨拶に対する意識が変わってきています。ただ、子どもたちに挨拶の習慣を確実に身に付けさせるためには、学校だけでなく、学校と家庭と地域が一体となって取り組む必要があります。各家庭において、保護者が子どもに挨拶の大切さを伝えるとともに、常日頃から保護者が出会った方に挨拶する姿を見せてほしいと思います。

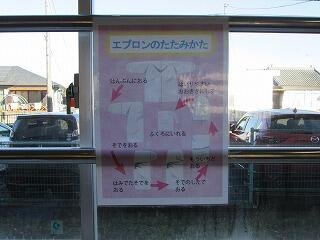

初めての給食当番1年生!

昨日から給食が始まりました。1日目は、給食でお雑煮が出ました。1年生の廊下の窓に、給食着のたたみ方を示した絵が貼ってありました。そうです。本校では、3学期から1年生が給食着を着て、自分たちでおかずやパン、牛乳等をコンテナ室から教室まで運んで、協力して配膳するのです。いわゆる、給食当番です。2学期までは、6年生がすべてしてくれていたので、1年生は配膳が整うまで、静かに待っていればよかったわけです。3学期は2学期までとは異なって、6年生がお手伝いに来てくれますが、基本、1年生が自分たちで準備をします。今日は給食2日目なので、配膳までに多少時間がかかったようですが、何事もなく準備が終わったようです。慣れてくれば、1年生の給食準備にかかる時間が短くなっていくことでしょう。頑張れ、1年生!

春の七草と6年生へのメッセージ・・・

6年生の学年掲示板を見てみると、春の七草が掲示されていました。春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種類の食用野草のことで、1月7日に「七草がゆ」として食べられ、新年の無病息災や健康を願う風習です。七草がゆは、疲れた胃腸を休ませ、不足しがちなビタミンを補給する意味もあると言われています。春の七草そのものを目にする機会が少ない子どもたちにとって、さりげない学びがあったのではないかと思います。また、この掲示板に学年の先生方から子どもたちへの卒業に向けてのメッセージが添えられていました。そのメッセージは、「3学期は1年間の締めくくりと同時に、小学校生活6年間の締めくくりでもあります。 1日1日を大切に過ごしていきましょう。」です。6年生には、学年の先生方の願い通り、卒業までの1日1日を大切にしながら過ごしてほしいものです。

3学期がスタートしました!

正門のところに飾られた門松を見ながら、子どもたちが登校してきました。今日は3学期の始業の日です。この門松は、本校のおやじの会とPTA役員の方々の協力により、作られたものです。すばらしい出来栄えで驚きました。ありがとうございました。1時間目にリモートで始業式を行いました。まず、2年生の男子児童と3年生の女子児童が3学期にむけての抱負を発表しました。2人とも、具体的な目標を掲げていて、発表する姿から目標に向かって頑張っていこうとする強い気持ちが伝わってきました。次に、校長が子どもたちに、みんなが笑顔で「今日も学校に来てよかった。」と思えるように、「友だちから自分がしてもらって嬉しかったことは、友だちにする。逆に、友だちから自分がされて嫌だったことや悲しくなったことは友だちにしない。」ことを守ってほしいと伝えました。画面越しではありますが、子どもたちが真剣に話を聞いてくれたように感じました。今日は3学期の初日ですが、とてもよいスタートが切れたと思います。

明日から冬休み!

長い2学期が終わって、明日から冬休みになります。体育館はかなり寒いので、終業式はGoogleクラスルームを使って校長室と各教室をつないでリモートで行いました。終業式の中で子どもたちに、2つのことをお願いしました。一つは冬休みの間、交通事故に遭わないようにするなど自分の命は自分で守ること。もう一つは、「1年の計は元旦にあり」という言葉を取り上げ、冬休みの間にしっかり目標や計画を立てて、3学期の始業の日を新たな気持ちで迎えてほしいということです。画面越しではありますが、子どもたちが真剣に聞いてくれていたので嬉しく思いました。冬休みは夏休みに比べて短い休みですが、子どもたちが楽しく有意義な時間を過ごせるように、学校のきまりを守ってほしいと思います。そして、1月7日(水)には、みんな元気な姿で会えることを願っています。

待ちに待った異学年交流!

計画委員会の子どもたちによる「異学年交流会」が過日、行われました。当初の計画では、今月上旬に実施する予定でしたが、校内におけるインフルエンザの感染拡大を防ぐために、やむを得ず延期したところです。交流する学年は1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生でした。内容は全体で上小〇✕クイズ、聖徳太子ゲーム(3人が1人ずつ違うひらがなを言って、それらのひらがなを合わせると何という言葉になるかを聞き取るゲーム)をした後、グループに分かれて「すごろく」をしました。どの学級を覗いてみても、笑顔でクイズやゲームに参加していて、日頃なかなか交流のない子どもたちの笑顔が見られました。この異学年交流会を計画した委員会の子どもたちは、きっと満足したことでしょう。

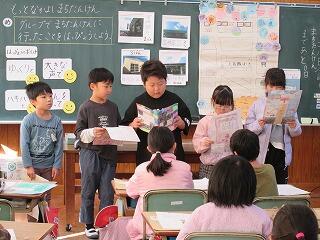

いいところいっぱい ぼくらの自慢 上長飯(3年生)

今、3年生の総合的な学習の時間では、「いいところいっぱい ぼくらの自慢 上長飯」をテーマに学習を進めています。いわゆる、ふるさと学習です。今日の授業は、子ども一人一人が「上長飯PR大使」になれるように、これまで調べてきたことをまとめたスライドを示して、友だちの意見を取り入れながら、分かりやすさや見やすさという視点からスライドをよりよいものに改善しようとするものでした。そして、スライドの修正等が終わったら、2年生に調べたことをスライドを使って発表するそうです。2年生は生活科で「まちたんけん」をしているので、3年生の発表を興味をもって聞いてくれるのではないかと思います。すべての学習が終わった時に、3年生が一人でも多く、ふるさと上長飯に対する愛着と誇りをもってくれることを願っています。

英検ESGにチャレンジ~6年生~

英検ESG。どのような試験か分からないので、調べてみました。英検ESGは無料で、小学校卒業時の英語力目標の到達状況を、学習指導要領の定める範囲内で確認することができる試験です。この試験は、合格、不合格ではなく、自分が英語を使って何ができるのかを確認するためのものです。昔、英検と言えば、中学生が受ける試験でした。今は、小学校で外国語活動(3年と4年)や外国語(5年と6年)が学習内容として入ってきているので、小学生でも英検にチャレンジできるようになっています。これは時代の流れですね。今回、6年生がこの試験にチャレンジしています。英語の聞き取りもあって、とても緊張した面持ちで試験に臨んでいました。小学生ですから、試験の結果よりも授業をとおして子どもたちの英語に対する興味・関心が高まってくれるのが一番だと思っています。

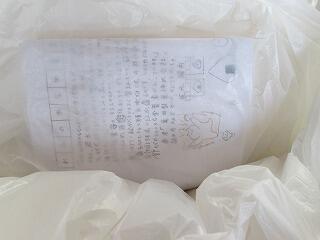

お米の販売(5年生)

5年生が米作り体験をして、JA青年部の方々等の協力によりお米を収穫しています。収穫したお米の一部は、11月30日(日)に行われた上小祭りの出店で、保護者がご飯を炊いてパック詰めして販売しました。多くの方々にお買い求めいただいたようです。まだ手元に残っているお米は1kgずつ袋詰めして、事前申込みにより販売しています。より多くの人に収穫したお米を食べていただきたいという気持ちがありましたが、収穫量の関係で、今回の販売対象は本校職員と保護者になりました。明日がお米の引き換え日になっていることから、5年生教室の室内や廊下には、その準備ができていました。袋の中を覗いてみると、お米と一緒に子どもたちからのメッセージを書いた紙が入っていました。購入していただいた方々には、子どもたちが書いたメッセージに目を通していただきたいと思います。さて、どんなメッセージが書いてあるのでしょうか。

おいろぐ!自分の頑張りやできるようになったことを記録します

3年生の教室を覗いてみると、子どもたちがタブレット端末に入力していました。黒板に目をやると、2学期を振り返って「おいろぐ」を仕上げようというめあてが書いてありました。もうすぐ冬休みになるので、子どもたちは2学期の自分の頑張りやできるようになったことなどを振り返って、自分の成長を記録として残そうとしていたんですね。黒板には子どもたちが自分の成長を振り返りやすいように、視点が書いてありました。例えば、学習面、生活面、行事、家でのことなどです。併せて、3学期になって頑張りたいことも書くようになっていました。この自分の成長の記録(おいろぐ)は、中学校を卒業するまで引き継がれていきます。毎学期、自分の成長を振り返り、次の学期あるいは次の学年への課題を明らかにすることで、心の成長が図られていくものと考えます。1人1台タブレット端末が導入されて、とても便利になりました。

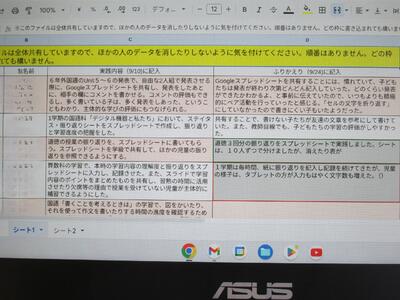

Googleオープンデーが無事終わりました!

12月12日(金)は、Googleオープンデー(授業公開)でした。12月中旬の授業公開ということで、寒さが心配されましたが、公開当日は思っていたよりも暖かく、特に問題なく、実施することができました。今回のGoogleオープンデーに当たって、本校に課せられた命題は、授業の中に「他者参照」あるいは「学びの可視化」という視点を位置付けることでした。今回、特別支援学級を含め、7つの学級が授業を公開しましたが、どの学級もその二つの視点を踏まえた学習が展開され、子どもたちの学ぶに向かう姿勢が見られたのではないかと思います。事後研究会(振り返り)では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実を実現するためのICT活用について」をテーマに、ワールド・カフェ方式でグループ協議を行いました。各自の取組を紹介し合うなど、参加者にとって有意義な時間になったようです。また、午後からは4つのグループに分かれて、ハンズオン研修を行いました。内容は、「生成AI Gemini」の活用と「他者参照・学びの可視化」に資するものでした。参加された先生方が今回のGoogleオープンデーで学んだことをそれぞれの学校に戻って、子どもたちはもちろん、同じ学校の先生方にも還元していただければありがたいです。

2年生もタブレット端末を効果的に使って!

2年生の教室を覗いてみると、全員タブレット端末を出していました。国語の授業で「みきのたからもの」という話を読んで、子どもたちは話の中で好きなところとその理由も入れて、おうちの人に紹介する文をワークシートに書いていました。次に、書き終わった子どもは、自分のワークシートを画像に撮って、先生に提出していました。先生が教師用のタブレット端末で確認します。子どもたちが撮って提出した画像はすべて、自分のタブレット端末で自由に見られるようになっていました。とても便利だと思ったところです。そして、子どもたちは先生から、付箋紙機能を使って「友だちの書いたワークシートを読んで、おうちの人の気持ちになって感想を書いてください。」と言われて、真剣に書いていました。紙のワークシートのままだったら、目を通すことができる数もかなり限定されてしまいます。このように、タブレット端末で友だちが書いたワークシートを画像にして自由に見られるようにすれば、子どもたちが自由に選んで感想を書くことが可能になるだけでなく、友だちの紹介文の書き方も同時に学ぶことができて、とても効果的だと思ったところでした。

みんな読んでね、ありがとうカード!

ある雑誌の対談に書いてあったのですが、「外国に行く時に、その国の言葉で何か一つ覚えておくとすれば、あなたはどんな言葉を挙げますか。」という質問に対して、その方はその国の「ありがとう」という言葉だと答えていました。英語で言えば、「Thank you」ですね。世界どこに行っても、「ありがとう」という言葉で、相手に感謝の気持ちを伝えれば、仮に相手の言っていることが理解できなかったとしても、その場を乗り切ることができるということでした。「なるほど、確かに。」と、納得したところでした。今、校内に「ありがとうカード」が掲示されています。たくさん、ありがとうのメッセージが書いてありました。足を止めて2年生のメッセージを読んでみると、「いつも遊んでくれてありがとう。声をかけてくれてありがとう。」、「牛乳をこぼした時に、一緒に拭くのを手伝ってくれてありがとう。」などが書いてありました。きっと、友だちに感謝の気持ちが伝わったことでしょう。

CRT検査~国語・算数~

本校では昨日と今日の2日間で、CRT検査(国語と算数)をしました。このCRT検査は、今の学年の学習内容がどの程度、身に付いているかを確認するために実施するものです。この検査は、いつも子どもたちが受けているテストとは違って、問題数が多く、ページをめくりながら問題を解いていかなければいけません。問題はこれまでの学習内容から出題されているので、出題範囲が広く、子どもたちは少し難しく感じたのではないかと思います。このCRT検査は昨年度まで3学期に実施していましたが、子どもたちが十分理解できていないところを今の学年のうちに指導しておく必要があることから、本年度は前倒しして12月に実施したところです。3学期にCRT検査の結果が戻ってきたら、各学級においてその結果を分析して、十分定着していない学習内容を中心に授業の中で取り上げ、指導することにより、定着を図っていきたいと考えています。

子どもたちは元気です!

最近、朝の気温が低く、中には布団の中から出るのに苦労している子どもがいるものと思われます。それでも、朝ご飯を食べて、着替えて、学校に登校してくる。当たり前と言えば、当たり前ですが、自分の弱い気持ちに負けないで登校してくるのはすばらしいと思います。学校でも少しずつインフルエンザで欠席する子どもが増えてきています。感染拡大を防ぐために、子どもたちに対してマスク着用や手洗いを推奨し、教室の喚起を指導しています。今週末がGoogleオープンデーなので、子どもたちにはインフルエンザ等に感染しないように、気を付けて生活してほしいと思っています。昼休みの運動場を見てみると、子どもたちが元気に走り回っています。とてもよい光景です。子どもたちには感染症対策をしつつ、しっかり食べて、遊んで、寝て、体力をしっかりつけてほしいものです。

PTAによる屋内清掃活動~ありがとうございました~

12月7日(日)の朝、寒い中、PTAによる屋内清掃活動が行われました。PTAの年間活動計画では、屋内清掃活動は14日(日)に予定されていましたが、今週金曜日がグーグルオープンデー(授業公開)で、来校される先生方を気持ちよくお迎えしたいという学校の要望を受けて、1週間前倒しで屋内清掃活動を実施していただいたところです。今回の屋内清掃活動では、日頃の掃除で子どもたちの手では行き届かない所やトイレ、公開授業や分科会を行う教室を中心に掃除をしていただきました。おかげをもちまして、校内がきれいになり、受け入れ体制万全になりました。日曜日の早朝より屋内清掃活動に御協力いただきました保護者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

人権週間にあわせて「ありがとうポスト」の設置

今週は、人権週間でした。この週間では、人や生命を大切にする心や差別をしない心を培い、思いやりと勇気をもって行動しようとする態度を養うことを目的にしています。具体的な取組の一つとして、友だちから言われたり、してもらったりして嬉しかったことを「ありがとうカード」に書いて、ありがとうと伝えたい学年の人がいるポスト(箱)に入れるようにしました。そのポストは、児童玄関のところに設置してあります。来週には、職員が学年ごとにカードを掲示して、子どもたちが自由にメッセージを見られるようにします。それぞれの箱の中には、どんなメッセージが書かれたカードが入っているのでしょうか。掲示されたメッセージを見るのが楽しみです。

プレゼンテーションソフトを使って、英語のスピーチ!

教室の入口から中をのぞき込むと、緊張した雰囲気が漂っています。教室の後方でALTのロレナ先生が、メモをとっています。教室の前方を見てみると、子どもが大型テレビの横に立って、プレゼンテーションソフトを使いながら英語でスピーチをしていました。おそらく、この時間はスピーチのテストをしていたのではないかと思います。しばらく、その様子を見ていましたが、子どもたちはタブレット端末を操作しながら、堂々とスピーチをしていました。発音もよかったです。中には、笑顔でスピーチしている子どももいました。緊張しないのでしょうね。日本人は英語を長年に渡って学習してきていますが、英語を読めても、大半の人はなかなか英語を話すことが難しいようです。小学生の時から英語に親しみ、スピーチをする経験を積めば、子どもたちはいつでも気軽に英語で外国の方と会話ができるようになるのではないかと思ったところでした。

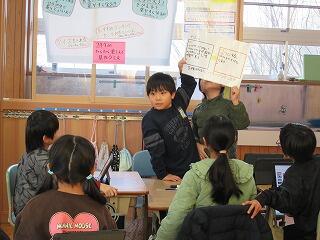

もっとなかよし町たんけん~2年生~

2年生が生活科の学習で自分たちが住んでいる地域のことについて学習しています。過日、子どもたちは5つのグループに分かれて、町探検をしてきました。今回の授業では、お店の様子を描いた画用紙を示しながら子どもたち一人一人が、町を探検して初めて知ったこと、見たことや聞いたことを発表しました。そして、グループの発表が終わった後、友だちの発表に対して感想を伝えていました。子どもたちの発表を聞いていて感心したことがあります。それは、グループの子どもはみんな同じ場所を訪問していたにもかかわらず、伝える内容が一人一人違っていたということです。発表内容の中に子どもたちのいろいろな気付きがあって、最初から最後まで発表を楽しく聞かせてもらいました。

体験活動(1年~5年)上小まつり②

地域の方々の協力を得て、子どもたちにさまざまな体験活動をさせたいという私の思いから、今回の上小まつりの参観授業は体験活動を中心とした学習内容にしました。1年生は、放課後子ども教室「上小スマイルフレンド」の方々や地域の高齢者の皆様の指導による「昔の遊び(こま回しやけん玉など)」。2年生は、南九州大学の学生さんが企画した「親子クリスマス・リース作り」。3年生は、国立都城工業高等専門学校の先生の指導による「スライム作りなど」。4年生は、御池青少年自然の家の方の指導による「防災教育(煙の中の様子を体験する活動など)」。5年生は、マネーラボの逆瀬川美和子氏による「金銭教育」。今回実施した体験活動は、どの学年も子どもたちの発達段階を考慮したもので、楽しさとともに新たな発見があったのではないかと思います。今回の体験活動に御協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

親の生き方を学ぶ会(6年)~上小まつり①

今日、11月30日(日)は上小まつりです。どの学年も2時間目と3時間目が参観授業でオープンスクールになっています。1年生から5年生は体験活動。6年生は親の生き方を学ぶ会です。この6年生を対象に実施する「親の生き方を学ぶ会」は、本校を巣立っていく子どもたちが、親の仕事や生き方等を直接聞くことによって、一人でも多くの子どもがふるさと都城への愛着と誇りをもち、将来、都城で生きることも選択肢の一つとして考えられるようになってほしいという私の思いや願いが出発点になっています。今回、いろいろな保護者の方の話を直接聞き、親の仕事に対する思いや生き方に触れることで、子どもたちが私も将来、都城で生活していきたい、あるいは、県外に行っても何かあったら、ふるさと都城のために貢献したいという気持ちが育まれれば、所期の目的が達成されたと言えると思います。後日、今回の「親の生き方を学ぶ会」について、6年生に感想を聞いてみたいと思います。

えー、1年生も当たり前10か条?

もうすぐ12月。師走です。師走は、文字通り、師(先生)が走るくらい慌ただしい時期になります。12月はクリスマスや2学期の終業式などがあるので、子どもたちも何となく落ち着かなくなります。そのような月を迎えるに当たり、1年生の学年掲示板には、6年生と同じように「当たり前10か条」が掲示してありました。これは1年生の先生方の最後まで気持ちを引き締めて学校生活を送って、冬休みを迎えてほしいというメッセージだと思います。きっと1年生は「当たり前10か条」をしっかり守って、落ち着いて学校生活を送ってくれることでしょう。12月になったら、これまで以上に1年生の学校での過ごし方に注目したいと思います。期待していますよ、1年生!

調べてまとめたことを発表!~4年生~

今、4年生は総合的な学習の時間で、環境問題について学習しています。これまで6つのプロジェクトチームに分かれて、それぞれテーマを設定して調べてきています。具体的なプロジェクトは、①パクパクマスタープロジェクト、②残菜なくそう隊プロジェクト、③分別ポスタープロジェクト、④分別マスタープロジェクト、⑤みんなでやろう!リサイクルプロジェクト、⑥4R×リサイクルマスタープロジェクトです。今日の授業は中間発表会で、各プロジェクトチームが自分たちのプロジェクト(取組)を発表して、よりよい発表ができるように、友だちからアドバイスをもらうことがねらいとなっていました。各プロジェクトチームの発表に対して、アドバイスする視点が目線、声の大きさ、スライドの内容と決められており、子どもたちは発表を聞いた後、3つの視点に基づいてアドバイスをしていました。とてもよい中間発表会になったように感じました。

第4回学校運営協議会

今日、第4回学校運営協議会を行いました。内容は、校長の学校経営ビジョンに基づく学校評価(自己評価及び改善・対応策)の説明と質疑応答、学校運営協議会委員の皆様への評価協力依頼です。学校評価とは、学校が自らの教育活動や運営を点検・評価し、その結果に基づいて学校運営の改善を図る取組です。主な目的は、教育水準の向上、保護者や地域住民の理解と参画の促進、そして学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めることです。早いもので、来週から12月になります。12月になると、学校は来年度の教育課程(※学校教育の目的達成のために、学習指導要領に基づき、各学校が編成する教育計画のこと)を編成し始めなければいけません。今回、依頼した学校運営協議会委員の皆様のご意見等を踏まえつつ、12月以降、本校職員による熟議を重ね、校長の学校経営ビジョンの具現化とともに、本校の実情に即したよりよい教育課程を編成していきたいと思います。

ルイジが教室に?!

3年生の教室を覗いてみると、びっくり。スーパーマリオブラザーズのルイジがいるではありませんか。ハロウィーンはもう終わっているのに誰だろうと思ってよく見てみると、ALTのロバート先生でした。ルイジの衣装を着たロバート先生が教室に入ってきた時、間違いなく子どもたちから歓声があがったことと思います。なぜ今日の外国語活動のためにロバート先生がルイジの衣装を着て来たのかが知りたくて、しばらく学習の様子を見ていましたが、子どもたちとのやり取りを見ていても、その理由は分かりませんでした。いつもロバート先生はオーバーアクションで、子どもたちをグッと引きつける授業スタイルです。その様子を見る度に、いつも感心させられます。3年生ですから、外国語活動の授業をとおして、子どもたちが英語は楽しいなと思ってくれれば、それでよいと思います。今度、ルイジの衣装を着ていた理由を直接、ロバート先生に聞いてみようと思います。

小中高生意見発表会で堂々と!

昨日、都城市総合文化ホールで、小中高生意見発表会が行われました。この意見発表会は毎年この時期に行われています。そして、市内の小学校、中学校、高校(※それぞれ輪番で回ってきた学校:小学校7校、中学校3校、高校2校)の代表12名が登壇して発表します。今回、発表者の中の一人が、本校の6年女子児童でした。発表内容は「男女平等な社会へ」です。野球クラブのキャプテンとしての経験や世界の男女差別問題、そして身の回りにある偏見などを内容に取り上げ、具体例を挙げながら、自分の男女平等な社会の実現への熱い思いを堂々と訴えました。きっと会場で聞いていた人も、共感しながら話を聞いていたのではないかと思います。体育館で発表の練習をした時は、少し話すスピードが速くてもったいないと思いましたが、当日は話すスピードがちょうど良く、落ち着いていたので、とてもすばらしい発表になりました。

本校2年目の先生の図画工作の授業

本校には、教職2年目の先生が2人います。そのうち、一人の先生が研修の一環で2時間目に図画工作の授業をしていたので、観に行きました。今、1年生を担任しています。題材は、「いろんな ともだち はなしだす」で、子どもたちが紙粘土で身の回りにあるでこぼこを型押しして、それらを使って紙粘土でできた友だち(作品)を作る活動です。子どもたちが先生の説明を聞いて、楽しそうに紙粘土でできた友だちづくりをしている様子を見て、先生の指導力が1年目と比べてかなり高まっていることが分かりました。先生の評価は、子どもたちの姿だと思っています。そういう意味で、とてもよい授業でした。先生には、これからも1年生とともに、さらに成長していってくれることを期待しています。

秋のおもちゃ祭り~1年生~

学校の近くの幼稚園や保育園に通う園児が先生方に引率されて、上長飯小にやってきました。今日は1年生と園児との交流授業の日です。園児が到着する前に1年生の教室をのぞいてみると、黒板に大きく「秋のおもちゃ祭り」と書いてあって、子どもたちが「はじめの会」と「終わりの会」の進行や、園児がするゲームの説明の練習をしていました。すっかりお兄ちゃん、お姉ちゃん気分で、おもちゃ祭りが始まるのを今か今かと待っているようでした。子どもたちが準備したゲームは、どんぐり的当てゲームなど木の実を使ったものばかりでした。それを見てすぐに、秋のおもちゃ祭りという名前が付いていることに納得したところです。1年生は園児を目の前にして練習通りにゲームの説明をして、コーナーに分かれてゲームをさせていました。どの子も園児がゲームを楽しんでいたので、とても満足した表情をしていました。

第2回上長飯小学校区保育園・幼稚園連絡会

都城市から就学前の子どもたち(幼稚園や保育園を卒園する子ども)ができるだけ早く、そしてスムーズに小学校の学習や生活に慣れるように、「架け橋期カリキュラム」を作成するように求められています。このことから、今回の連絡会では、そのカリキュラム作成についても話題として取り上げ、意見交換を図ることにしました。本年度は夏季休業中に職員が分かれて、本校に入学してくる子どもたちが通う幼稚園や保育園を訪問して、そこで就学前の子どもたちがどのような教育や保育を受けているのか、また、先生方が子どもたちに対してどのように関わっているのかを直接、観て学ぶ機会をつくりました。これから、上長飯小学校区の「架け橋期カリキュラム」を作成していきますが、その作成に当たっては、各園の先生方の意見を聞くとともに、夏季休業中に実際に訪問して学んだことや感じたこともぜひ生かしてほしいと思います。

寒さに負けずに・・・

運動場で、子どもたちが体育をしています。どこの学級がしているのか気になったので、子どもたちの顔が見える所まで行ってみると、3年生でした。赤、白、青のバトンを持って、子どもたちがリレーの練習をしていました。寒さに負けずに半袖姿で頑張っていました。寒そうにしている子どもは見られず、改めて、子どもは風の子だと思ったところです。本校は5月に運動会が終わっているので、子どもたちは久しぶりにバトンを握ったことと思います。運動会の学年リレーとは違って、体育の授業ではすべての子どもたちがバトンを持って走ります。バトンを持って走っている子どもたちは真剣そのもので、次の人にしっかりバトンをつながなければという気持ちが伝わってきました。短い時間でしたが、子どもが真剣な表情で走る姿を見て、子どもたちから元気をもらいました。

学校のために出来ることを!

今朝、正門のところで安全指導を行った後、校長室に戻ってくると、6年生の女子児童が待っていました。私の顔を見ると、3人そろって「校長先生、校長室の掃除をしてもよいですか。」と尋ねてきました。「どうしたの。」と聞いてみると、「これまで学校にお世話になってきているので、私たちは校長室を選んで掃除をすることにしました。」とのことでした。まだ11月なので、少し早いかなとも思いましたが、子どもたちのその気持ちが嬉しく、「ありがとう。」と言って、お願いしたところです。掃除をしながら、「はじめて校長室に入った。」「3年生の時に、校長室掃除に来て以来だ。」と言っていたので、やはり、子どもたちにとって校長室は特別な部屋なんだということを再確認したところでした。自分たちで考え、そして感謝の気持ちをもって行動することは、すばらしいですね。

当たり前10か条~6年生~

大きな行事が終わった10月や11月は油断していると、学級が落ち着かなくなると言われています。その理由として、本校の指導教諭は3つのことを挙げています。①中だるみと目標の喪失、②人間関係の変化、③季節や行事による環境の変化の3つです。ややもすると学級が不安定になるこの時期に大切にしたいことは、もう一度、当たり前にしてきたこと(ルール)に立ち返ることだと思います。6年生の学年掲示板には、当たり前10か条(※画像参照)が掲示してありました。6年生として当たり前のことですから、すべて意識して生活するに越したことはありませんが、なかなかそれは難しいものです。そこで、6年生では学級ごとに1週間で重点的に取り組む内容を決めています。おそらく、6年生はこの取組を継続することで、12月まで落ち着いた学校生活を送ると共に、下級生のよい見本になってくれるのではないかと思います。

先生方、頑張っています!

12月12日は、Googleオープンデーです。当日、7学級が授業を公開します。1年から6年が1学級ずつ、特別支援学級が1学級です。今、その授業公開に向けて準備を進めているところです。授業を公開する先生は各学年1名ですが、その授業づくりには学年所属の先生方も参加しています。話合いの様子を見てみましたが、いろいろな角度(例えば、他者参照や学びの可視化をどのように位置づけるかなど)から指導案を検討していて、参加される先生方に少しでも参考になる授業が提供できればという思いが伝わってきました。ありがたいことです。Googleオープンデーまで残り1か月になりました。これから指導案等の仕上げに取り組むことになります。

子どもたちも参加する学校保健委員会

学校で行われる学校保健委員会は、保護者を対象に行います。しかし、今回の学校保健委員会がメディア関係の内容だったこともあり、保護者に加えて5、6年生も参加しました。講師は、都城市教育委員会生涯学習課の横田浩さんで、テーマは「オンライン社会の中で、君はどうすべきか。~心と体は大丈夫?~」でした。講師の横田さんには、事前に子どもたちが参加することを伝えていたので、子どもたちに分かりやすい内容構成になっていました。今、オンライン社会の中で生きている子どもたちに、SNSを使わせない、オンラインゲームをさせないというのは難しいと思います。だからといって、時間制限などのルールもなく、すべて子どもに任せてしまうのは危険です。オンライン社会の中で子どもが加害者にも被害者にもならないように、また子どもが心身ともに健康な状態でいられるように、各家庭において子どもと話し合いながらルールを作って、そのルールをしっかり守ってオンラインゲーム等を楽しむことが望まれます。

全校朝会~世界平和について考える~

本校の11月の全校朝会は、毎年、「世界平和について考える」がテーマになっています。それには理由があります。本校出身の井ノ上正盛さんが、外交官としてイラクを立て直すために世界の国々の方々と協力して尽力していましたが、2003年11月29日に銃弾に倒れ、志半ばにしてこの世を去ってしまったからです。今日の全校朝会では、井ノ上さんが5年生の時に書いた「報道番組『アフリカ飢餓地帯を見て』」という作文を紹介して、井ノ上さんが弱い人を助けたい、人の心の痛みを自分の心の痛みとして感じることができる、日本だけでなく世界の平和を考える、そんな小学生だったのではないかと伝えたところです。2003年の6年生が卒業にあわせて、井ノ上さんのことを語り継ぐために運動場の一角に桜の木を植えています。その桜の木は「平和の木 井ノ上桜」と名付けられて、毎年春になると、きれいな花を咲かせています。子どもたちには、世界の平和のために外交官として活動した先輩が本校にいたことに誇りをもち、世界のことを考え、例えば、SDGsに取り組むなど自分の身近なところから世界のために何か行動に移せる人に成長してくれることを願っています。

音楽大会リハーサル~4年生~

11月11日(火)に都城市の音楽大会がMJホールで行われます。その大会に本校から4年生が参加します。今回の発表曲の仕上がり状況の確認と、多くの人に見守られながら歌ったり演奏したりする経験を積ませるために、今朝、来年度この大会に出場する3年生と4年生の保護者が見守る中、体育館でリハーサルを行いました。合唱曲「エール」は、体を左右に揺らしながら、透明感のある歌声で表情豊かに歌っていました。また、合奏曲「マリーゴールド」は、いろんな楽器を使って、パートに分かれてリズムや演奏スピードに気を付けながら演奏することが出来ました。子どもたちはかなり緊張していたようで、今朝は練習の成果を十分に発揮するまでには至らなかったようです。本番は、より多くの人に見守られながら体育館よりもかなり広いMJホール(大ホール)で歌ったり、演奏したりすることになります。4年生には今朝のリハーサルの経験を生かすとともに、これまでの練習の成果を十分発揮して、会場の皆さんに元気と感動を与えてほしいと思います。頑張れ、上っ子!

教育実習生が授業デビュー!

今、本校には南九州大学の教育実習生が来ています。その実習生が5年生の算数の授業をしました。内容は、「平均とその利用」で、子どもたちに平均の意味や求め方を理解させるものです。教育実習生は、今日の授業のために指導教員や算数専科の先生と相談しながら授業の組み立てを考えるなど十分準備してきたことでしょう。それでも、先生方に見られながら授業をするのは、かなり緊張したことと思います。(※ベテランの先生でも緊張します。)もちろん、100点満点の授業とは言えませんが、これからの伸びしろを十分感じさせる授業でした。来年度は、ぜひ本県の教員採用試験に合格して、私たちの仲間入りを果たしてほしいものです。早いもので教育実習期間が、残すところあと7日になりました。その間、子どもたちと学校生活を共にして一緒に遊んだり、たくさん話をしたりしてほしいと思います。そして、教育実習最終日を迎えた時、先生になりたいという気持ちが実習前よりも強くなっていれば、今回の教育実習の所期の目的が十分達成できたと言えるのではないでしょうか。

都城市小学校陸上運動教室(6年)

3連休明けの今日、山之口陸上競技場で都城市小学校陸上運動教室が行われました。これは都城市内の小学6年生が一堂に会して実施されるものです。本年度の陸上運動教室の競技は、午後に国スポ・障スポのプロモーションビデオ撮影が行われる関係で、例年とは違って午前中のみになりました。実施種目は、全児童による80m走、選抜種目として100m走、400mリレーでした。子どもたちにとって新しくできた世界基準の広い競技場で走ることは、貴重な経験になったと思います。子どもたちが歯を食いしばって一生懸命、走る姿を見ていると胸がポッと温かくなりました。午後の国スポ・障スポのプロモーションビデオ撮影では、子どもたちがオレンジ色のTシャツを着て楽しそうに踊っていたので、とてもよい出来になったのではないかと思います。編集されて仕上がったプロモーションビデオを早く見てみたいものです。

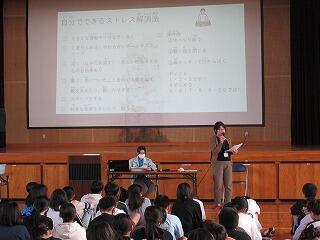

SOSの出し方について学ぶ!

全国的に自殺者が右肩上がりで増えてきています。自殺する理由はさまざまだと思われますが、とても悲しいことです。親から授かった命です。命ある限り、生きてほしいと思います。自殺者は大人だけでなく、残念ながら子どもも例外ではありません。このような危機的な状況から、今、学校には、子どもたちのかけがえのない命を守るために、「命を大切にする教育」を推進していくことが強く求められています。その一環で、昨日、本校の5、6年生を対象に都城市障がい福祉課が企画した「SOSの出し方に関する授業」を行いました。主な内容は、①心や体のサインや行動、ストレスの解消法の紹介、②「SOS」について、③友だちや家族、先生に相談する時の声のかけ方、④電話、窓口、SNSの相談機関の紹介です。今回の授業をとおして、子どもたちはSOSの出し方を学びました。これからも自分の命を守り、将来に向かって強く生きていくためにも、万が一の時には今日学んだ「SOSの出し方」を実践してほしいと思います。

どんぐりや落ち葉を使って作ったお面

この間、1年生が近くの公園に行きました。その目的は、お面づくりの材料にするどんぐりや落ち葉を見つけて持って帰ることです。子どもたちは、たくさん見つけることができたようで、とても満足していました。残念ながら、子どもたちがお面を作る様子を見ることはできませんでしたが、今日は完成したお面を見ることができました。子どもたちは完成したお面をタブレット端末のカメラ機能を使って撮影して、その画像をクラウド上(インターネット上にあるデータ保管場所)に保存していました。これにより、自分のタブレット端末で友だちのお面を自由に見ることができるようになりました。先生から、「友だちの作ったお面を見て、いいなと思ったところを見つけてください。」と指示があって、子どもたちはクラウド上の友だちのお面を一つ一つ確認していました。友だちのお面を見て、どんなよいところを見つけたのでしょうか。どのお面も個性があってよくできていました。一般的に、このような活動を「他者参照」と言いますが、今、本校では、授業の中でこの「他者参照」という活動を積極的に取り入れていこうとしています。

南九州大学の学生さんのアイディアを生かして・・・

11月30日(日)は、上小まつりです。あと1か月になりました。午前中の授業は、オープンスクールという形式で実施します。今回、1年生から5年生までの授業のテーマは、「地域人材を生かした体験活動」です。どのような体験活動に取り組むかは、学年の先生方で話し合って決めてもらうことにしました。2年生については、なかなかよいアイディアが浮かばず、南九州大学の学生さんも地域人材なので、学生さんたちのアイディアを生かした体験活動を実施してはどうかという考えでまとまったようです。そこで、大学の先生を通じてこの企画に協力してくれる学生さんを募ってもらい、その学生さんたちが話し合った結果、親子でクリスマス・リースづくりをしてはどうかという提案がありました。先生方や子どもたちがクリスマス・リースづくりのイメージがもてるように、当日、ボランティアで協力してくれる学生さんたちが、わざわざクリスマス・リースの見本を作って届けてくれました。その見本が今、2年生の学年掲示板に展示されています。当然のことながら、今回、2年生は南九州大学の学生さんのアイディアを生かしたクリスマス・リースづくりに親子で取り組むことになりました。親子で楽しそうにリースづくりをしている姿が目に浮かびます。

南九州大学の教育実習生が来ました!

5年生の教室の後に座って、ノートに記録をとっている人がいます。この人は、南九州大学3年の教育実習生で、将来、学校の先生を目指しています。5月に1週間(5月25日~30日)、前期の教育実習をしているので、今回、後期の2週間(10月27日~11月14日)の教育実習になります。指導教員の先生や子どもたちとの顔合わせが5月の時点で終わっているので、今回はスムーズに教育実習に入っていけたようです。今回の教育実習の主な内容は、生徒指導や特別支援教育に関する講話、授業参観、実習授業などです。大学の授業とは違う学びがあるのではないかと思っているところです。今、教師のなり手が不足しているので、教育実習生には今回の教育実習をとおして、さらに先生になりたいという気持ちが強くなってくれることを願っています。そのためにも、教育実習の内容すべてを指導教員任せにするのではなく、全職員で教育実習に関わって支援していきたいと思います。

運動場のいちょうの木

運動場には、いろいろな木が植えられています。その一つにいちょうの木があります。寒くなると、葉が黄色く色づき、ひらひらと運動場の内外に落ちていきます。道路に落ちた葉っぱが風で近隣の住宅の敷地内に飛ばされるので、毎年、掃除時間に子どもたちと一緒に落ち葉集めをしてきました。と言うのも、この時期になると、毎年、地域住民の方から「今年も落ち葉集めをお願いします。」と書かれた葉書が学校に届くからです。葉書はご高齢の方からです。子どもたちと一緒にいちょうの葉が落ちきるまで、毎日毎日掃除時間に落ち葉集めをしていたので、正直、負担になっていました。そこで、この度、都城市教育委員会に相談して、強剪定をしていただいたところです。強剪定とは、木の枝葉を大幅にカットする方法で、特に成長し過ぎた木に効果的だと言われています。いちょうの木にはかわいそうな気がしますが、これで本年度から落ち葉集めをしなくてもよくなり、近隣の住宅の方々に迷惑をおかけすることがなくなります。

自分の考え方を説明できるかな?

3人が集まって、先生と一緒に考えています。何の授業か気になったので、黒板を見てみると「かけ算」の学習をしていました。子どもたちが考えていた問題は、「お菓子の箱が3箱あります。1つの箱には、お菓子が5個ずつ入っています。お菓子は全部で何個ありますか。」です。この学習で子どもたちに身に付けさせたい力は、なぜそのような式と答えになるかを説明する力です。子どもたちの手元には、お菓子の箱とお菓子の代わりにブロックが準備してありました。それを使って、自分の考えを説明していました。単に、式と答えが合えば良いのではなく、答えの導き方を説明する力は、子どもたちにとって間違いなく、これから先、必要になる力だと思います。教科を問わず、あらゆる場面において子どもたちに自分の考え方を説明させる経験を積ませてほしいものです。残りの時間、子どもたちは、タブレット端末に入っている「キュビナ」というソフトを使ってかけ算九九の習熟を図っていました。

いも掘り ~2年生~

最近、寒くなってきましたね。今年の秋は例年に比べて、短そうです。ここ最近の寒さで子どもたちは朝、布団から出るのがつらくなってきているのではないでしょうか。それでも、布団から出て、着替えて、朝食を食べて、歯を磨いて元気に登校しています。自ずと子どもたちに「耐性」、我慢する心が育ってきているのではないかと思います。さて、秋と言えば、「読書の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」などを思い浮かべますが、2年生では「実りの秋」ということで、いも掘りを行いました。畑の中を覗いてみると、立派な紅色のいもができていました。収穫したいもは持って帰って、おうちの人と食べることになると思います。いもは、焼きいもや大学いも、いも天などいろいろな調理法があります。自分たちで育てて、収穫したいもは、どのように調理しても美味しく、子どもたちの頬が緩みそうですね。

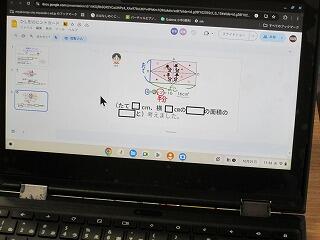

算数の時間、自分で解決したい方法で!

今日の算数の目標は、「自分が決めた学習計画に沿って、台形やひし形の面積の求め方を考えたり、公式を導いたりすることができるようになる。」です。授業の様子を見てみると、1人でじっくり考えている子ども、先生に質問をしている子ども、友だちと相談しながら考えている子ども、ヒントカードを見ながら考えている子どもが見られました。子どもが自分で決めた学習計画に沿って、自分に合った方法で学習に取り組んでいて、誰一人考えていない子どもがいません。学級全体に、自分が決めた学習計画の通り、この時間の学習を終えたいという子どもたちの気持ちが満ちあふれていました。予定していた学習課題を解決した子どもには、説明ミッションというものが示され、友だちや先生に対して自分がどのように考えたかをワークシートや図形を使って説明していました。説明ミッションは、この時間の学習の定着状況を把握できるので、とても効果的だと思ったところでした。

修学旅行の学びのあしあと・・・

先週の水曜日と木曜日の2日間、6年生は鹿児島県に修学旅行に行ってきました。1日目の班別研修の時に少し雨の影響を受けましたが、その時間帯を除くと天気に恵まれて絶好の修学旅行日和でした。1泊2日の修学旅行は子どもたち一人一人にとって、思い出に残るものになったものと思います。修学旅行の目的は、友だちや先生との思い出づくりとともに、鹿児島県の歴史や文化等に触れることで、見聞を広め、今後の学習に役立てることです。今、6年は総合的な学習の時間を使って、鹿児島県を訪問して学んだことをプレゼンシートにまとめています。分かりやすいシートにするために、6つのコツ(①1枚に1つのことを書く。②大きな文字で書く。③シンプルなデザインにする。④図や写真を使う。⑤大切なポイントは目立たせる。⑥読みやすい配置にする。)を頭において、集中してまとめていました。子どもたちが修学旅行で何を学び、それをどのように整理してまとめていくのか、とても興味があるので、発表会等があれば、ぜひ参加してみたいと思います。これらの取組をとおして、子どもたちには修学旅行の学びのあしあとをしっかり残してほしいものです。

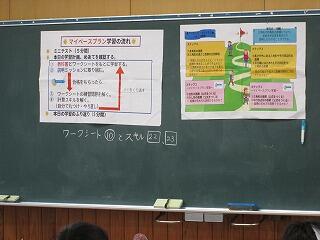

子どもが学び方を学んで、子どもが主役の授業を!

5年生の教室に行ってみると、算数の授業をしていました。みんな黙々と問題を解いています。先生の説明がありません。黒板に目をやると、左側には「マイペースプラン学習の流れ」、その右側には「ラーニング・マウンテン」というものが貼ってありました。子どもたちが黙々と問題を解いていたのは、この時間の学習の流れが分かっていて、自分のペースで学習を進めているからだと分かりました。みんな集中していて、とてもよい雰囲気でした。このような流れで毎時間の学習を進めていけば、子どもたちは自ずと学び方を学んで、自分で学習を進めていけるようになります。もう一つの「ラーニング・マウンテン」という山の絵を見れば、子どもたちがすべての学習が終わった時にどのような力を身に付けなければならないのかが分かるようになっています。また、その力を身に付けるためにどのような学習(ステップ1~ステップ4)に取り組んでいくのかが理解できて、ある程度、子どもたちが見通しをもって学習に取り組むことができます。5年生の算数の授業でも、子どもが主役の授業を目指して、試行錯誤しながら取り組んでいます。

国スポ・障スポ看板設置

スローガン「紡ぐ感動 神話となれ」をもとに、2027年9月26日(日)から宮崎国スポ・障スポが開催されます。宮崎県では、昭和54年(1979年)の「日本のふるさと宮崎国体」以来48年ぶり2度目の開催となります。国民スポーツ大会(国スポ)とは、都道府県の持ち回り方式で毎年開催されている国内最大のスポーツの祭典です。また、全国障害者スポーツ大会(障スポ)とは、国民スポーツ大会終了直後に同じ都道府県で開催される障害者スポーツの祭典です。今、県や市町村を挙げて、宮崎国スポ・障スポが「県民総参加型」による“おもてなしの心”あふれる大会になるように、機運を高めようとしています。その一環として、先日学校の正門の脇に看板が設置されました。子どもたちや地域の方々の目に留まるようになっています。少しずつ国スポ・障スポに向けて気持ちが高まっていくのではないかと思います。11月の都城市陸上教室では、都城市内の6年生が宮崎国スポ・障スポのプロモーションビデオの撮影に参加して、大会を盛り上げるお手伝いをすることになっています。

これからのみなさんに期待しています!

「おかえりなさい。」と声をかけると、「ただいま。」と口々に応える子どもたち。5年生が1泊2日で青島青少年自然の家に宿泊学習に行って、戻ってきました。2日間、天気に恵まれ、5年生は予定していた活動を無事終えることができました。1日しか経っていませんが、最後の閉会式の様子を見てみると、子どもたちは多少疲れているものの、少したくましくなっていたような気がしました。きっと充実した2日間になったのでしょう。今回の宿泊学習では、集団生活やすべての活動の中に、「規律・友愛・協働・奉仕」の心を育む場面がありました。これらは、5年生が来年度6年生として学校を引っ張っていくうえで必要となる心で、それを学ぶために青島青少年自然の家に行ったところです。その4つの心を育んで学校に戻ってきたかどうかは、これからの5年生の言動で分かると思います。さて、いかに・・・。

1年生を招待!おもちゃまつり

2年教室や廊下から楽しそうな声が。何をしているのだろうと近づいてみると、2年生ではなく、1年生が手作りおもちゃで遊んでいます。2年生の生活科の授業「おもちゃまつり」をしていました。これは2年生が1年生を招待して1年生に自分たちが作ったおもちゃで遊んで楽しんでもらおうというものです。作ったおもちゃを見てみると、迷路や釣り、パッチンジャンプ、ぴょんコップなどいろいろなおもちゃができていました。1年生は順番にいろんなおもちゃで遊んでいました。1年生がおもちゃで遊ぶ前に、2年生が1年生におもちゃの遊び方を優しく説明していたところが心に残りました。この様子を見て、2年生がすっかりお兄さん、お姉さんになっていてびっくりしました。今回の「おもちゃまつり」は、2年生と1年生のとてもよい交流の場になったようです。来年度の今頃は、今回、おもちゃで遊んだ1年生が、新しく入学してくる1年生に手作りおもちゃを作って、おもちゃの遊び方を説明していることでしょう。

いざ、青島青少年自然の家へ!(5年生)

今日から1泊2日で5年生が青島青少年自然の家に宿泊学習に行きます。今日と明日の宮崎市の天気は良さそうです。子どもたちは青島青少年自然の家で、学校では体験できないフィールドアスレチックやキャンプファイヤー、しおかぜ追跡ハイキングに取り組む予定です。子どもたちは山に囲まれたところを生活拠点にしていますので、今回のプログラムは海を身近に感じられるものを中心に編成したところです。5年生には、集団生活やさまざまな体験活動をとおして、「規律・友愛・協働・奉仕」の心を育んで学校に戻ってきてほしいと思います。そして、来週からさらに成長した5年生の姿が見られることを期待しています。

アクションカード(危機管理マニュアル)

学校生活の中で起こり得る事故や災害を予測して、学校は適切な判断と迅速で安全な行動が取れるようにしておかなければいけません。しかし、いざ事故等が起こると、気が動転してしまって、どう対応して良いか判断に迷うことが出てきます。そこで、本校では判断に迷うことがないように、保健室の先生がアクションカードを作成して、学級の入り口にかけるようにしました。アクションカードには、職員の役割が書いてあって、管理職、第一発見者、救急車要請者、記録者などがあります。そのカードを渡された人は、自分が何をすれば良いかがすぐ分かります。8月にこのアクションカードを使った緊急時のシミュレーション研修を行いましたが、職員でアクションカードの効果を確認することができました。子どもの命を守るためにも、学校は常日頃から危機管理をしっかりしておく必要があります。

自分に合ったスタイルで!

2時間目に6年生教室に行ってみると、算数専科の先生が黒板の前にいて、数名の子どもたちが取り囲んでいました。何か先生に質問して解決しようとしているようです。教室の中をぐるっと見渡してみると、タブレット端末を使って自分で考えている子ども、友だちと相談しながら問題を解決している子どもたちがいました。この様子から、今日の授業では子ども自身が解決方法を選んで問題解決に取り組んでいることが分かりました。授業のめあては、「①表に書いて、②順序よく調べて、③ちょうどよい場合を見つけよう。」です。このめあてを全体で確認すれば、めあての中に学習の流れ(①、②、③)が示されているので、子どもたちは自分たちで学習を進めることができます。先生はアドバイザー(相談役)を務めていて、他の子どもたちは自分が選んだ方法で真剣に問題解決に取り組んでいて、教室内に熱気がありました。子どもが主役の授業です。最後に、問題の答え合わせがあったと思いますが、結果はともあれ、子どもたちは満足感と納得感を得られたのではないでしょうか。

稲刈りをしました!~5年生~

5年生が6月中旬に田植えを行いました。台風等の影響がなく、順調に稲が成長し、今日、子どもたちが鎌を使って稲刈りをすることができました。これまでJA青年部の方々、お助け人の方々によって田を管理してきていただきました。大変ありがたく思っているところです。ありがとうございました。活動に入る前に、JA青年部の方が子どもたちが鎌を使って稲を刈りやすいように、コンバインを使って稲を刈り取ってくださいました。子どもたちは鎌を使って刈る人、刈り取った稲をコンバインの所まで運ぶ人など役割分担をしながら手際よく収穫したところです。今回、収穫したお米は、11月30日の上小まつりで白ご飯としてパック販売されることになっています。きっと美味しいご飯が食べられることでしょう。

観て学べる、とてもありがたいことです!

2年生の教室で6年生の先生が国語の授業をしています。この先生は、国語を専門としていて、この学級は本年度新規採用された先生の教室です。物語文の授業の進め方を学びたいということで、特別に模範授業をしていただいたというわけです。物語文は「お手紙」で、「『がまくん』の家に『かえるくん』がやってきました。これから、ふたりの間に、どんなことがおこるのでしょう。」という書き出しで始まります。今日のめあてを確認すると、黒板に「どこが心に残っているかな。」と書いてありました。その横には挿絵が9枚貼ってあって、今日の学習は、子どもたちがその挿絵の中から一つ選んで心に残ったことを書くというものです。子どもたちは、①から⑨の挿絵を選んで、自分の言葉で心に残った理由を書いていて、なかなか選べない子どもや書き方が分からない子どもに対しては、6年生の先生と2年生の先生(学級担任)が個別に支援をしていました。最後まで授業を観ていたわけではありませんが、2年生の先生は「子どもが主役の授業づくり」という視点から、物語文の学習を進め方の一端を学べたのではないかと思ったところでした。

これからの授業づくりにつなぐこと・・・

今日の午後から南九州大学で学科開設15周年記念イベントが行われます。そのイベントでパネリストとして登壇される堀田龍也教授(東京学芸大学大学院)と児玉晴男教育長(都城市教育委員会)、コーディネーターを務められる渡邉光浩准教授(南九州大学)、都城市教育委員会から2名が午前中来校され、本校の授業の様子を参観されました。時間の関係で、6年生1学級、特別支援学級(知的)1学級、2年生1学級、3年生1学級の4学級の参観でした。4時間目には、参観された先生方から授業者一人一人に対してフィードバックをしていただき、今後の課題等について助言をいただきました。ありがとうございました。授業者は自分の授業に対していろいろな角度から助言をいただけたので、とても満足して校長室をあとにしたようです。感謝の気持ちは、これからの授業で応える。そして、グーグル・オープンデー(12月12日実施)の公開授業の子どもの姿で応えていければと思っているところです。

オーストラリアからの訪問者

「Nice to meet you!」と言って、握手を交わした方々は、オーストラリアから都城市に家族旅行で来られた方々です。以前、ご主人と奥様は、三股町のALTをされていたそうです。なので、ある程度、日本語が理解できます。今回の旅行で、ぜひ2人の子どもに日本の学校を見せたいという思いから、本校の保護者を通じて訪問依頼がありました。子どもは、小学校5年生と中学1年生です。保護者の子どもさんが4年生にいるので、その学級の授業の様子を見ていただきました。子どもたちが真剣に学習に取り組む姿勢に感心されていました。併せて、先生もすばらしい「amazing!(アメージング)」と言われていました。せっかくなので、授業の終わりに、オーストラリアから来られた方々から簡単な自己紹介をしていただいたところです。4年生の子どもたちにとって、ちょっとしたサプライズになったのではないでしょうか。

自分のシューズをきれいに!

金曜日になると、子どもたちは自分のシューズ(上履き)を持って帰って、きれいに洗って月曜日に学校に持ってきます。さて、持って帰ったそのシューズは誰が洗っているのでしょうか。おそらく、ほとんどの子どもたちは、おうちの人に洗ってもらっているのではないかと思います。校長室前の廊下から1年教室を見てみると、子どもたちが洗面器を並べて何かしていました。近くに行ってみると、子どもたちがブラシを使って自分のシューズをじっと見つめながらごしごし洗っていました。生活科の学習です。子どもたちはきれいになあれ、きれいになあれと思いながら、自分のシューズを洗っていたのでしょう。そばで見ていて、その気持ちがよく伝わってきました。なかなか自分のシューズを洗うという経験をしていない子どもたちにとって、実際に自分で洗ってみるという体験は、おうちの人の苦労を理解するうえでも、とても意義があったと思います。次の土曜日や日曜日に、おうちの人に見守られながら子どもたちが、実際に家でシューズを洗ってくれることを期待しています。

着衣泳を体験しました!~4年生~

9月26日(金)、今日で本校の水泳指導が終わりました。最後の水泳指導は、4年生の着衣泳でした。着衣泳とは、水難事故などで衣服を着たまま水に落ちた際に、「浮いて待つ」ことで救助を待つ技術です。今回は空のペットボトルを浮き具として使いました。初めに、普段着のまま水に入って、服が重く体にまとわりついて、なかなか思う通りに動けないことを実感しました。子どもたちは水着で泳ぐことがどれだけ楽なことなのかが、よく分かったことでしょう。次に、普段着で水に落ちて救出されるまでの間、体力を温存するための技術としてペットボトルを使った着衣泳に取り組みました。日頃、よく目にしているペットボトルが、浮き具としてどれだけ役立つかが理解できたものと思います。今日の着衣泳を体験した4年生は、子どもたちだけで川に遊びに行ったり、そこで泳いだりすることはないと思います。また、今日の水泳指導で自分の命を守るために「着衣泳」を学んだことは、いざという時に役立つことでしょう。まさに、備えあれば憂いなしですね。

やってみる!

12月12日(金)はグーグル・オープンデーです。本校職員7名が授業を公開します。今、その公開に向けて、少しずつ準備を進めているところです。本校の研究の合い言葉は、とりあえず「やってみる」です。校内研究にみんなが参画し、どの学級でも子どもが主役の授業づくりが実現できることを念頭に置いて取り組んでいます。つまり、職員も誰一人取り残されない研究でありたいと考えています。今日の校内研究では、これまで他者参照や学びの可視化(友だちの考えを参考にしながら自分の考えをより良くすること)に取り組んだ実践を基に、個々の実践を振り返るとともに、全体で実践の共有を図りました。それぞれの実践を全体で共有することで、成果や課題、課題解決の糸口が明らかになったようです。これからも職員一人一人が意図的、計画的に他者参照や学びの可視化を取り入れた授業実践を積み重ねることにより、授業の質を向上させていきたいと考えています。そして、12月のグーグル・オープンデーでは、所期の目的が達成され、参加者が「上長飯小に来てよかった。」と思える1日になればと思っています。

学校運営協議会委員の御意見を学校経営に!

今日、第3回学校運営協議会が行われました。学校運営協議会とは、保護者や地域住民などが学校運営に参画し、学校と連携・協働して「地域とともにある学校」を築くための仕組みです。いわゆる、学校の応援団です。今日は、校長の学校経営方針に基づいて作成した学校評価アンケート項目の検討及び今後の学校評価の進め方について説明を行いました。保護者向けの学校評価項目については、より平易な言葉を使うことにより、適切な評価ができるのではないかという御意見をいただきました。また、早水体育文化センターで行われた「地域と学校の未来創造ミーティング」(釘田委員、岩元委員出席)やウェルネス交流プラザで行われた「都城市学校運営協議会委員研修会」(松尾会長出席)の研修報告を行いました。代表で参加した方々が学んだことや感じたことを共有することで、これからの学校づくりの方向性や学校運営協議会の役割などを再認識できたようです。短い時間でしたが、熟議が行われ、有意義な会になりました。

テレビ・ゲームと私たち(4年生:学級活動)

「立腰、礼。」という号令とともに、子どもたちがテレビやゲームとの付き合い方について考える授業が始まりました。4年生の学級活動です。まず、事前にとったアンケート結果を基に、学級全体のテレビやゲームの付き合い方に関する状況を確認しました。次に、テレビやゲームの良いところや良くないところを出し合って、これから自分たちがどのようにテレビやゲームと付き合っていくかについて話し合いました。そして、家庭で自分が実践することを決めました。子どもたちの話を聞く姿勢がとても良くて感心したところでした。実践することとして最も多かったのが、テレビやゲームをする時間を決めるというものでした。すでに、家庭で話し合ってテレビやゲームの付き合い方(ルール)について決めているところもあると思います。まだ、決めていないという家庭については、今回の授業で自分が決めたことを家庭で6日間実践するようなので、それを見守りつつ、家庭におけるテレビやゲームとの付き合い方(ルール)について考える一助にしていただければ幸いです。

南九大生の業務支援員~今日のお仕事は?~

毎週金曜日は、南九大生の業務支援員が勤務する日です。自転車に乗って出勤してきます。南九大生の業務支援員は、きちんと自転車から降りて、笑顔で「おはようございます。」と言えるので、礼儀正しく、好感がもてます。さすが、学校の先生を目指そうとしているだけあるなと思って、いつも見ています。業務支援員の仕事は、事務室の机の箱の中にある学級担任等が書いた依頼文書を見て、それに従って業務をします。事務室に行ってみると、今日は保健室からの依頼で、ラミネートされたカードをハサミで丁寧に切っていました。それが終わったかと思ったら、子どもたちに配付するプリントの仕分け作業をしていました。今日だけでなく、いつも次から次へと仕事を追いかけています。おそらく、勤務時間内に依頼された仕事を終わらせないといけないという気持ちがあるのでしょう。とてもありがたいことです。間違いなく南九大生の業務支援員2名のおかげで、本校職員はとても助かっています。ありがとうございます。

横断幕、ありがとうございました!

学校の周りに2か所、スクールゾーンがあります。スクールゾーンとは、交通事故から子どもを守るために設定された交通安全対策の重点地域のことで、通学路が対象になっています。保護者を含め地域住民の方々は、どの時間帯がスクールゾーンになっているかが分かっていると思うですが、日頃、スクールゾーンになる時間帯(午前7時30分から午前8時20分)に車で通行しない方は、スクールゾーンになっていることに気付かないこともあるようです。そのような方々が、車で進入しないように、妻ヶ丘地区まちづくり協議会環境安全部会が横断幕を作成し、学校に2枚提供してくださいました。ありがたいことです。横断幕は黄色で赤文字で「スクールゾーン」と書いてあるので、車で進入しようとする人の目に必ず留まると思います。子どもたちが交通事故に遭わないように考えて横断幕を提供してくださった妻ヶ丘地区まちづくり協議会環境安全部会の方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

外国人の先生と一緒にお勉強、楽しいな!

「失礼します。今日はよろしくお願いします。」と、外国人の方が校長室に。今日は1年生を対象にした国際理解に関する授業が行われる日でした。朝から都城市の国際交流員3名が来校しました。アメリカ、中国、モンゴル出身の方々です。3年生以上には、常日頃から授業をとおして外国人の先生(ALTの先生)に関わることがありますが、1年生はほとんど外国人の先生と関わる機会がありません。そういう意味で今日の授業は、1年生にとって貴重な機会になったと思います。廊下から授業の様子を見ていると、国際交流員が教室にある大きなテレビに、出身国の様子が分かる映像を流して子どもたちとやり取りをしながら説明していました。1年生は国際交流員の話を聞いたり、出身国の映像を観たりしてその国のことを学びました。中国の学校の休み時間の様子を紹介する映像の中で「はんかち落としゲーム」をして遊んでいる様子が紹介されると、子どもたちは少しびっくりしていました。短い時間でしたが、アメリカ、中国、モンゴルの国の様子を知ることができて、1年生にとって外国のことを知るよい機会になったものと思います。1年生のことです。きっと家に帰って、目を輝かせながら、おうちの人に教室に外国の人が来たよって、伝えることでしょう。

久しぶりの外遊び!

昨日は薄曇りで、空を見上げると晴れ間も見えました。いつもに比べると、過ごしやすいように感じました。久しぶりに今日の昼休みは子どもたちが運動場に出て遊べるのではないかと思って、児童玄関に掲示してある熱中症指数を示すマークを見に行ってみると、予想通り「黄色マーク(休憩・水分をとりながら運動しよう)」になっていました。今日の昼休みは、子どもたちが運動場で遊べます。そのマークを見た子どもたちは、間違いなく喜ぶだろうと思いました。昼休みになると、子どもたちはもちろん、先生方も運動場に出て、ドッジボールをしたり、おにごっこをしたりして楽しそうに過ごしていました。これまで天気がよくても熱中症指数が高くて外遊びができなかったので、子どもたちはたまりにたまったストレスを発散しているようにさえ見えました。校長室の窓越しに子どもたちが楽しそうに遊ぶ姿を見ながら、毎日外遊びをさせてあげたいなと思ったところでした。週間天気予報によると、来週の都城市は曇りの日が多く、外遊びができる日が増えるのではないかと思っています。

ブックトーク!本に興味をもって

5年生の教室を覗いてみると、黒板の前に二人の先生が立っています。学級担任と図書館サポーターです。図書館サポーターが笑顔で「にこにこチャレンジ」と言って、子どもたちに「担任の先生を笑顔するには、どんな言葉かけをしたらよいのでしょう。」と語りかけています。どのような答えが返ってきたかは、確認できませんでしたが、子どもたちなりに考えたことを発表していたものと考えます。この時間は、図書館サポーターと学級担任が協力してブックトークをしていました。ブックトークとは、あるテーマに沿って複数の本を選び、順序立てて紹介することで、子どもたちに「この本を読みたい」「この分野に興味がある」と思わせる活動です。このブックトークは読み聞かせとは違って、内容の紹介や一部の朗読で興味を引き、読書への意欲をかき立てることを目的としています。今回のブックトークのテーマは、思春期。給食台の上に本が何冊か子どもたちに表紙が見えるように置いてありました。きっと図書館サポーターが思春期を迎えた子どもたちにぜひ読んでもらいたい本を選んで、紹介してくれたのではないかと思います。5年生の子どもたちには、図書室に行って、今日紹介された本を手にして読んでもらいたいものです。

「ぶくぶくうがい」、フッ化物洗口

身近な健康といって、すぐ思い浮かぶものの一つに「歯の健康」があります。全国的に「8020運動」、いわゆる80歳まで自分の歯を20本残しましょうという取組が推進されています。子どもたちの歯は、小学校を卒業するまでに乳歯から永久歯に生え替わり、その歯で食べていくことになります。本校では、子どもたちの大切な歯をむし歯から守るために、保護者の希望により、フッ化物洗口を実施しています。フッ化物洗口とは、フッ化物水溶液で「ぶくぶくうがい」をすることで、歯のエナメル質を強くし、むし歯を予防する方法です。このフッ化物洗口は、生涯にわたるむし歯予防に役立つと言われています。今朝は、その実施日でした。希望した子どもたちは、担任の先生からフッ化物水溶液が入った小さな紙コップを受け取って、音楽にあわせて「ぶくぶくうがい」をしました。毎日給食後、子どもたちは歯磨きをしてむし歯予防に取り組んでいます。むし歯予防の基本は歯磨きなので、朝、昼、晩の3回歯磨きをして、常日頃からむし歯予防に努めてほしいと思います。

〇 いよいよ2月になりました。2月は逃げ月と言われるように、あっという間に過ぎてしまいます。1年生から5年生は次の学年に向けて、6年生は中学校に向けて心の準備を始めてほしいものです。3学期はまとめの学期です。あと2か月です。子どもたちが「今日も学校に来てよかった。」と思えるように、また、学習内容の定着が図られるように職員一同、頑張っていきます。

ブログ

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |