活動報告

延岡市立南中学校1年生 「ふるさと延岡を知る」

南中学校1年生(5クラス、150人)では、総合的な学習の時間で、4月から「ふるさと延岡を知る」をテーマに取り組んできました。

ふるさと「のべおか」について「知る」ことを通して、「のべおか」のよさを発見する。

そして、延岡の課題(改善点)を考え、探究テーマについて調べ・考察し・まとめて発表につなげることがねらいです。

(先生方との協議や意見交換と、講師ならびに訪問事業所の選定と依頼を、コーディネーター

として担わせていただきました)

1.延岡市長期ビジョン 講話

・日 時 6月13日(金)

・講 師 濱田 侑駄さん (延岡市 企画課)

・内 容 ・延岡市の人口ビジョンについて

・延岡市の長期ビジョンについて(新時代創生総合戦略)

・10年後の延岡はどのような姿になっているのか、どのような課題が

考えられるのか、中学生として今考えておくべきこと等について

2.探究学習について

・日 時 7月18日(金)

・講 師 水永 正憲(宮崎県キャリア教育支援センタートータルコーディネーター)

・内 容 「変わる・変えるということ、10年後の世の中をどうしたら想像できるの

だろう、探究するとはどういうことだろう」

3.地域の事業所訪問・見学

・日 時 9月12日(金) 午前中

・訪問事業所

<Aグループ> 37名

旭化成株式会社 延岡支社 展示センター (DVD視聴と見学)

有限会社 桐木工作所 (クレアパーク)

<Bグループ> 37名

株式会社 中園工業所 (クレアパーク)

旭化成株式会社 延岡支社 展示センター (DVD視聴と見学)

<Cグループ> 38名

<1班(C-1)> <2班(C-2)>

吉玉精鍍 株式会社 (INOBECH) 株式会社 昭和 (INOBECH)

株式会社 昭和 (INOBECH) 吉玉精鍍 株式会社 (INOBECH)

<Dグループ> 38名

<3班(D-1)> <4班(D-2)>

向陽プラントサービス ㈱ (INOBECH) 株式会社 池上鉄工所(NOBECH)

株式会社 TANI (INOBECH) 向陽プラントサービス㈱(INOBECH)

9月12日の、旭化成展示センターでは、水永が「旭化成の変革と成長への挑戦」について、説明と案内を行いました。

1.アニメ 「工業都市延岡を作った 野口遵 物語」 (視聴) (約14分)

・1920年から始まる延岡の産業近代化 (105年が経過)

・五ヶ瀬川上流に水力発電所を建設、世界初のカザレー式アンモニア工場がスタート

・野口遵の企業家精神

2.ここ延岡で世界初の近代工業がスタートした (講話)

変革に挑戦し続けるということ 旭化成における取組事例の紹介

・イオン交換膜、 リチウムイオン二次電池「ハイポア」、人工腎臓用中空糸

3.君たちが漕ぎ出す社会は、「可能性」に満ちている (講話)

・激変する社会は、ほんとうは「ワクワクするような未来」

・大人は、AIで仕事がなくなる、正解がない社会になる、と言うが・・・

➡ほんとうは、「AIで新しく仕事が生まれる」、「正解はいくつもある」社会になる

4.旭化成の製品を調べよう (見学)

・展示センターで、実物の製品に触れてみよう

・旭化成グループの歴史や、延岡・日向地区でどんな製品が作られているのか、

製品をじかにさわりながら、自由に見学しよう

・「ワークシート」(別紙)を使って詳しく調べてみよう

7月18日に「探究とはどういう学びだろう」と話をしました

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立土々呂中学校1年生 「連続7回よのなか教室」 で講話

令和7年度は、6月13日(金)から、土々呂中学校1年生(4クラス、123人)では、「延岡を知る 連続7回よのなか教室」がスタートしています。

地域学習として「延岡を知る」というテーマで、生徒がさまざまな方々から、延岡について最新のお話を聞くことで、延岡の魅力と将来を考えることができる機会としたい、というねらいです。

連続7回の「よのなか教室」は次の方々を講師に招いて行われました。

(先生方との協議や意見交換と、講師について選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました)

6月13日(金) 講話1「まちづくり」

講師: 阿部信孝さん(㈱タウンマネージャーのべおか 代表)

6月20日(金) 講話2「スポーツ」

講師: 西 政幸さん (延岡市教委 アスリートタウン推進課 )

スポーツ事業推進監、元旭化成陸上部監督

7月 4日(金) 講話3「観光」

講師: 岩本晋長さん(延岡観光協会 事務局次長)

7月10日(木) 講話4「福祉」

講師: 佐藤貴美さん(訪問入浴介護 株式会社サンルーム社長)

9月11日(木) 講話5「仕事」

講師: 水永正憲 (宮崎県キャリア教育支援センタートータルコーディネーター)

9月19日(金) 講話6「歴史」

講師: 日高保彦さん (RIK株式会社 代表取締役 日高家住宅)

10月10日(金) 講話7「第一次産業」

講師: 牧野哲郎さん (JA延岡 営農相談員)

この講話を聞いたあと、生徒たちは10月に6回の授業で、文化発表会に向けての準備を行い、11月中旬に自分たちの意見を発表する予定です。

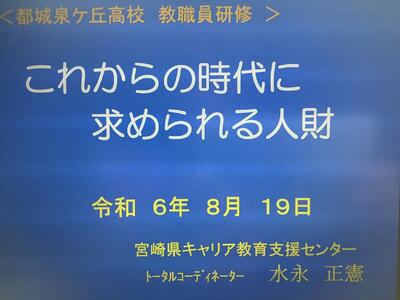

9月11日(木)に水永が、「これからの時代に求められる人財 君たちの未来は可能性に満ちている」と題して講話しました。

はじめに、これからの時代に求められる人財は、「新しいことに挑戦できる人」

・そのためには、現状を否定しなければならない

・今までとは違うことに、生活を考え方を・・・変える挑戦をしてほしい

1.ここ延岡で世界初の近代工業がスタートした

変革に挑戦し続けるということ (一つの事例として、旭化成における取組を紹介)

・「海の魚は、塩水の中にいるのに、どうして塩辛くないのだろう?」と疑問を持った

技術者

・イオン交換膜 ➡海水から塩をつくる、海水から真水を抽出する膜

・リチウムイオン二次電池「ハイポア」 ➡ふだんは絶縁性があるが、電気を流すと電

子がある一つの方向にだけ移動する膜

・人工腎臓用中空糸 ➡ストローのように穴の開いた糸の表面で血液中の不要なもの

を除去する膜

2.君たちが漕ぎ出す社会は、「可能性」に満ちている

・激変する社会は、ほんとうは「ワクワクするような未来」

・大人は、AIで仕事がなくなる、正解がない社会になる、と言うが・・・

➡ ほんとうは、「AIで新しく仕事が生まれる」、「正解はいくつもある」社会になる

3.皆さんへのメッセージ

・働くということは、人のためになる、人の役に立つ、人の助けになることで、

「人に喜んでもらえるもの」でなければ成り立たない

・将来どんな「職業」を選ぶのかではなく将来どんな「生き方」をしたいのかを考えて

ほしい どんな自分になりたいのか、を考えることが大事

・自分にとって幸せとは何だろう? を考えてみよう

➡考え抜いていけば、これだ! と飛び上がって喜べるものがきっと見つかる

➡中学生の今これからどう生きるのかを考えてほしい

(何のために勉強するのか、何のために働くのか)

「自分にとって幸せとは何だろう」または「自分にとって一番大事なことって何だろう」

6月13日に講話する阿部信孝さん

(トータルコーディネーター 水永)

県北地区高校 就職面接(グループワーク) 演習

8月23日(土)に、富島高校にて、県北で就職を予定している富島高校、日向工業高校、門川高校の生徒たち(13人)を対象に、就職試験で予想されている「グループワーク」を実際に体験する演習が行われました。

これは、就職支援エリアコーディネーターの企画で、講話と講評を依頼されましたので、水永が担当したものです。

グループワークに先立ち、講話では次のような話をしました。

「高校時代、いちばん打ち込んだことは何ですか?」

大切なことは、何故・どうして、それに打ち込んだのかを、よく考え抜いてみること

そして自分の「言葉」にしてみる、さらに紙に書いてみること

それを実現するために、人に言われたからではなく、自分から「これをやりたい!」と思

えたはず。それが、「打ち込んだ」ということのはず

「そして、それをストーリーにする」

1.自分が一番大事にしたいこと

2.そのために、これまで(高校時代)やってきたこと(あるいは、まだやり残したこと)

3.社会に出て、やりたいこと、めざしたいこと

(何故この会社を選んだのか、この会社でどんなことをやりたいのか)

「自分にとって、幸せとは何だろう? と問いかけてみる」

そして、自分の頭で考える機会をつくる。そして、それを自分の言葉で言ってみる

それを、親や先生に本気で聞いてもらう

「グループワーク面接で大切なこと」

*自分で体験したことを話すこと

(頭で考えたこと、人に言われたこと・・・ではダメ。必ず面接官には見透かされている)

*相手の意見を否定しない

(先ずはしっかりと気持ちを集中して何を言いたいのだろうかと、相手の気持になって聴く)

*必ず自分の考えていることを言う(動く)

(ただ聞いているだけではなく、初めにあるいは途中からでも頃合いをみて、必ず発言する

(行動する))

「面接では、決して焦ったり、落ち込んだりしなくていい」

*難しいテーマでも焦らない

・正しい結論を出すことが目的ではない

・チームワークを発揮することが大事、みんなで協力してまとめていく姿が見られている

*発言するのが苦手な人も大丈夫

・誰かの意見に賛成・反対の意思を示したうえで、自分の考えを述べればいい

グループワークでストロー組立をする生徒たち

参加した生徒からは次のような感想が寄せられました。

・今までの幸せって何だろうって考えた時に、私がどう幸せなら嬉しいかなって考えることがほとんどだったので、話を聞いて、感謝されること、人のために幸せを与えるのが幸せ、と聞いてこれまで考えていた幸せの定義が、私の中で大きく変わりました。

・自分が今までどんなことに力を入れてきたのかや、社会に出たらどんなことをやりたいかを考えることができ、グループワーク、グループディスカッションで大事なことを知ることができて、とても勉強になりました。

・一番頭に残っているのは、私自身が発信するのが苦手な方なので、無理に発言しなくても良いということに安心しました。とても良い機会になりました。

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南方小学校 教職員「キャリア教育研修」で講話

8月4日(月)に、南方小学校の教職員を対象(30名参加)としたキャリア教育研修で、「今なぜキャリア教育が必要なのか」と題して、水永が講話を行いました。

いま何が問題で、どう向かい合うべきか。次の4つの視点を提起して話しました。

1.高い早期離職率

・やりがいのある仕事が見つけられないと苦悩している若者たち

2.引きこもりの増加

・「孤立無業」が増えている

3.ネット社会がもたらすもの

・対面によるコミュニケーションが苦手になる子供たち

4.将来に希望を持てない子供たち

・「今は幸せだと」答える中高生の背景

これからの時代に求められるキャリア教育とは、次のよう考えます。

1.「将来どう生きるか」(働く意味)を、小中学校の時から、深く考えさせる

2.「この地域で働き・暮らす魅力と課題」を伝える

3.地域(企業)と、学校・家庭とが「協働」して、子供たちを育む

南方小学校では、昨年11月の日曜日に、全学年で学級毎に「よのなか教室」を実施し、保護者の方々も参観日として来校され、子供たちと一緒に講師の話を聞いていただきました。

今年も、11月16日(日)に計画されています。

講師の方の職場に、事前に担当の先生方が訪問して意見を交換し、当日に備える予定になっています。

(トータルコーディネーター 水永)

延岡星雲高校1,2年生に キャリア教育 講話

7月17日(木)に、延岡星雲高校1,2年生(321名)に、キャリア教育講話を、水永が行いました。毎年開催されている「先輩の熱きメッセージを聴く会」の前に、1,2年生全員を対象に行われたものです。

この日は、この講話の後、「先輩の熱きメッセージを聴く会」として、15名の卒業生先輩の方々が講師として来校され、生徒たちは2名の先輩から話を聞きました。

これからの時代に求められる人財とは、「新しいことに挑戦できる人」だと思います。

新しいことに挑戦するためには、過去の成功体験を否定し、自らを変えなければなりません。

その事例として、これまでの旭化成の「変革と成長への挑戦」の様々な事業革新を、具体的に紹介しました。

激変する社会は、可能性に満ちている社会だと強調しました。

AIで仕事がなくなるのではなく、AIで新しく仕事が生まれること。

正解がない社会になるのではなく、正解はいくつもある社会になること。

AIをはじめとする激変する社会を、新しく創り直せるのは、高校生世代の感性だと思います。

これからは、グライダー人間から、飛行機人間をめざしてほしいと、エールをおくりました。

(トータルコーディネーター 水永)

学びの多様化学校で昨年につづけて「ひなた場」を実施

7月7日(月)に、延岡市立南浦中学校 学びの多様化学校 分教室「熊野江教室」で、昨年に引きつづいて今年も「ひなた場」を実施しました。

参加者は、5名でしたがとても充実した時間になりました。

次の方々に講師として参加していただきました。

人生紙芝居 1)磯田 志乃さん (公益財団法人日本骨髄バンク九州地区事務局コーディネーター)

2)高橋 遼太さん (延岡こども未来創造機構)

対話講師 1)井狩 詩都香さん(延岡こども未来創造機構)

2)佐藤 里沙さん (延岡商工会議所 総務課)

3)酒井 康行さん (延岡市キャリア教育支援センター コーディネーター)

進行は、水永が担当しました。

人生紙芝居を興味深く聞く

(トータルコーディネーター 水永)

高千穂中学校 家庭教育学級で講話

7月3日(木)に、高千穂中学校の第1回家庭教育学級(38名が参加)が開催され、水永が講話をしました。夕刻のお仕事を終えての時間にもかかわらず、熱心に聴いていただきました。

「育むということ 子供たちの未来は可能性に満ちている」 と題して語りました。

子供たちは、上の世代(親や先生や大人たち)が知らない世界に漕ぎ出していきます。

上の世代は、自分たちの経験だけで子供たちを育てるのでは、将来、子供たちは幸せを掴むことができない、と考えるべきです。

「白紙の未来を、子どもたちは歩む」

近い将来、今ある仕事の約49%をAIやロボットが担えるようになるという予測がある。

子どもたちは、まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来へと進む。

新しい価値観に出会いながら、自分らしい道を一歩ずつ切り拓いていく。

子どもたちと向き合い、共に歩んでいく社会へ。 というACジャパンの広告を紹介しました。

これからは、教え・導くだけでなく、寄り添い、伸ばすこと。

「ああしろ!、こうしろ!」 「あれはダメ!、これはイケナイ!」 ではなく、

「何がやりたいの?」 「何か手伝うことはある?」 という姿勢が求められていると思います。

夕刻にかかわらず多くの保護者の方々に参加いただきました

(トータルコーディネーター 水永)

延岡星雲高校2年生 「総合的な探究の時間」メンター指導がスタート

6月20日(金)に、延岡星雲高校2年生(フロンティア科および普通科 5クラス、180名)の課題研究に伴走するメンター指導がスタートしました。

この取組の意義と目的は次のように示されています。

・「人・地域の役に立ちたい、その生活を豊かにしたい」という発想を起点として、既成

概念に囚われずかつ失敗を恐れず年間を通してプロジェクト学習(PBL)を実施する

・自ら興味を持った内容を自発的に探究(自走)し続け、他者にわかりやすく伝えるスキ

ルや技術を備えた、チームで活動できるイノベーター(STEAM人材)を目指す

・また、個々の生徒が「社会は変えることができること」(世の中にはかっこいい大人がた

くさんいること)を知り「学ぶことの楽しさ」や「学びの姿勢を身に付けること(自分

を動かしているのは自分だと気づくこと)」も目的とする

研究する分野は、生徒個々人の興味関心により決定します。

その研究を実施することにより、自分以外の誰かにも利益が生じるような(世界/地域の人々が喜ぶような)内容に設定することをめざします。

生徒180人が、46の班に分かれ(1班は5人前後、1人も可に)、20人の社会人メンターの方々には、それぞれ原則2班を担当いただきます。

社会人メンターは、下記6回のメンター指導日に来校してご指導いただきます。

6月20日(金)A,B 第1回(生徒・メンター・先生方との顔合わせ)

7月18日(金) 第2回メンター指導 (中間発表会)

9月26日(金)B 第3回メンター指導

10月24日(金)A 第4回メンター指導

12月19日(金)A,B 第5回メンター指導 (最終発表会)

3月13日(金)A,B メンター指導 (1年生課題研究)

先生方との協議や意見交換と、講師の一部について選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

7月18日に行われた中間発表の様子

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立旭中学校 3年生 「10年後の世の中と私」 メンター指導がスタート

令和7年度の旭中学校3年生(2クラス、65人) 「あさひタイム」 「10年後の世の中と私 ―SDGsを通して考える―」のメンター指導が、6月6日にスタートしました。

このPBL(Project Based Learning)型の課題解決学習が、旭中で最初に取り組まれたのは、2019年でした。翌2020年のコロナ禍の年を除いて、毎年継承され、今年で6年目(6回目)になります。

先生方の熱い想いと行動力と様々な工夫で、毎年継承されつづけてきたことに、心からの敬意を表したいと思います。

そして毎年、若手職員をメンターとして派遣しつづけていただいている延岡市役所に心からの感謝を申し上げたいと思います。

先生方との協議や意見交換と、講師とメンターの選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

Ⅰ.「あさひタイム」の目標

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を養う

Ⅱ.この学習の統一テーマ

1)この学習の統一テーマを、「10年後の世の中と私 ―SDGsを通して考える―」とする

2)これまでの1,2年生での学習とのつながりをふまえて、学びを深める

3)10年後の社会を想像し想定するにあたり、次の5つと関連した分野である

「第一次産業」「工業」「商業、施設」「観光(自然・歴史・食)」「医療福祉」

の中から、1つを選んで、その中で具体的なテーマを定めて、調べ、考える。課題探究活

動は、15グループ(1グループは4~5人)に分かれて行う

Ⅲ.「あさひタイム」の具体的計画

1.問題に出会う 「その1」 (学年全体で)

5月 1日(木)(2時限) 「オリエンテーション」

5月 9日(金)(2時限) 「10年後の世の中を考える」

講師 門脇 知史さん (延岡市 企画課)

内容 「第2期延岡市人口ビジョン」

「第2期延岡新時代創生総合戦略」

GWのテーマ: 「25歳の自分ができること」

5月23日(金)(2時限) 「探究とはどういう学びだろう」

講師 水永 正憲 (宮崎県キャリア教育支援センタートータルコーディネーター)

内容 「変わる・変えるということ、10年後の世の中をどうし

たら想像できるのだろう、探究するとはどういうことだ

ろう」

5月30日(金)(2時限) 「SDGsを学ぶ」

講師 吉永 昭吾さん (宮崎銀行 祇園町支店長)

テーマ 「銀行とSDGsについて」(宮崎銀行のSDGs宣言)

5月12日(月) メンターと先生方との事前打合せ

メンター(5名)、先生方 (6名)

2.問題に出会う 「その2」

6月 6日(金)13:35~15:25(2時限)「ミッションの提示」 第1回メンター指導

1)テーマと、講師(メンター)

①「第一次産業」 落合 恵太さん(延岡市 農業畜産課)

②「工業」 岡本 聖史さん(延岡市 工業振興課)

③「商業、施設」 佐藤 健央さん(延岡市 商業・駅まち振興課)

④「観光(自然、歴史、食)」 荒木 俊輔さん(延岡観光協会 観光事業課)

⑤「医療福祉」 三浦久知さん、下野杏奈さん、猪俣すずさん

(延岡市 おやこ保健福祉課)

*1テーマ毎に、3グループを設ける。(1グループは、4~5人で編成する)

同じテーマで、3グループがそれぞれ主体的に多様な取組を期待する。

2)すすめ方

全体説明と講師紹介(15分) *学年全体で

講話(30分) *テーマ毎に分かれて、メンターが講師になって

・仕事の概要と、これから取り組もうと考えていること

・働くということ(喜びと苦労)、地域への思いについて

・10年後の予測を踏まえたこれからの課題と取組施策について

・中学生へのメッセージ

・「ミッション」の提示 (メンターからミッションを提示)

グループワーク(40分)

テーマ:ミッションについてグループメンバーで意見交換

メンターと参加できる先生方で意見交換

(以降、毎回授業終了後に30分程度意見交換の場を設ける)

*ミッションの設定にあたっての考え方

①企業・行政・団体にとって普段課題となっている物事をテーマに

②中学生にとっても身近なテーマで自分たちの生活などでも置き換えられるものに

③ミッションを考える過程で社会の流れや課題などが見えてくるものに

④子供たちの創造性やオリジナリティが発揮できるものに(答えが一つではない)

5名のメンターの方々の紹介

第1回メンター指導がはじまる

3.グループ討議(解決策を話し合う)と、中間発表

6月20日(金)(2時限) 探究の計画

7月 4日(金)(2時限) 第2回メンター指導

・計画に基づいて、自主的に学習する

・メンターから具体的なコメントやアドバイスをいただく

7月11日(金)(2時限) 情報収集

7月18日(金)(2時限) 中間発表 (第3回メンター指導)

7月25日(金)(2時限) 情報収集・整理分析・校外活動計画

4.相互に話し合い、解決策を深める。最終発表。

夏休み ・自主的に学習する。(情報収集、勉強)

・校外学習として、2年生での職場訪問先やよのなか先生(社会人講話)

でお世話になった方々へのインタビュー活動等で、さらなる情報収集を行う

・(現場訪問や見学、フィールドワークを推奨する)

9月 5日(金)(2時限) 整理分析、まとめ、表現

9月12日(金)(2時限) 第4回メンター指導

9月26日(金)(2時限) 発表準備、練習

10月 3日(金)(1時限) ふりかえり

10月10日(金)(2時限) あさひタイム学年発表 (第5回メンター指導)

10月17日(金)(2時限) 旭祭リハーサル

10月24日(金) 午前 「旭祭」総合発表 (第6回メンター指導)

(トータルコーディネーター 水永)

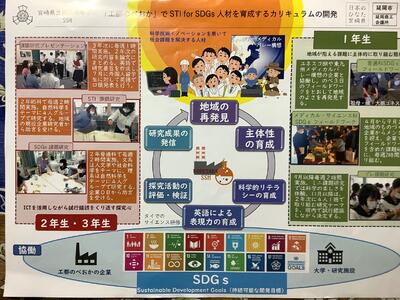

延岡高校MS科2年生 「STI課題研究」 メンター指導がスタート

6月3日(火)に、延岡高校MS科(メディカルサイエンス)2年生(2クラス、81人)の 「STI課題研究」(Science,Technology and Innovation)のメンター指導がスタートしました。

1年次の「プレ課題研究」で各自で決定した研究テーマ(自然科学)について課題研究を行います。生徒81人が、20の班に分かれて(1班は3~5人)、「物理」7班、「化学」6班、「生物」4班、「数学」3班に編成されました。

社会人メンター4名の方々には、分担を決めて指導にあたっていただきました。

メンターは下記の方々です

1)柳 雅樹さん (旭化成株式会社 延岡動力部)

2)原田 一太郎さん (旭化成株式会社 機能性材料・膜システム技術開発部)

3)下田 晃平さん (吉玉精鍍株式会社 技術部 開発技術課)

4)原口 雄次さん (清本鉄工株式会社 フォレストエナジー事業部)

*上記1)~3)の方々には、昨年に引き続きご指導いただくことになります

年間の活動計画は次の通りです

4月22日(火) オリエンテーション

講義①「研究の方法・すすめ方」大倉正道(九州医療科学大学教授)

5月13日(火)

5月20日(火)

6月 3日(火) 第1回(生徒・メンター・先生方との顔合わせ)

6月10日(火)

6月24日(火) 講義②「研究結果の分析方法・まとめ方」大倉正道(九州医療科学大学教授)

7月 8日(火)

7月14日(月) (3年生成果発表会 見学)

7月15日(火) 第2回メンター指導 (発表・検討会)

9月 2日(火)

9月 9日(火)

9月16日(火)

9月30日(火) 中間発表 第3回メンター指導

10月14日(火)

10月21日(火)

10月28日(火)

11月 4日(火)

11月11日(火) 第4回メンター指導 (発表・検討会)

11月18日(火)

12月 2日(火)

12月 9日(火) 講義③「ポスターの作成方法」大倉正道(九州医療科学大学教授)

1月13日(火) 第5回メンター指導 (発表・検討会)

1月20日(火)

1月21日(水) 第6回メンター指導(課題研究発表会・ポスターセッション)

1月27日(火) 論文作成

2月10日(火) 論文作成・課題研究のまとめ

2月24日(火) 論文作成

3月13日(金) 県北地区課題研究発表会

3月17日(火) 論文作成、まとめ

先生方との協議や意見交換と、メンターの選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

SSH指定のⅠ期5年間が経過し、新たにⅡ期に入った延岡高校

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立北川中学校で講話

5月12日(月)に、北川中学校1~3年生(45人)に、「君たちはどう生きるか 君たちの未来は可能性に満ちている」と題して講話を行いました。

はじめに 「自分にとって幸せとは何だろう・・・」と考えたことはありますか?

いま、みやざきの若者たちが「やりがいのある仕事が見つけられない」と苦悩しています

1.君たちが漕ぎ出す社会は、「可能性」に満ちている

・激変する社会は、ほんとうは「ワクワクするような未来」

・大人は、AIで仕事がなくなる、正解がない社会になる、と言うが・・・

➡ ほんとうは、「AIで新しく仕事が生まれる」、「正解はいくつもある」社会になる

2.多様な「働く姿」がある

・働くということは、人のためになる、人の役に立つ、人の助けになることで

「人に喜んでもらえるもの」でなければ成り立たない

・将来どんな「職業」を選ぶのかではなく、将来どんな「生き方」をしたいのかを考え

てほしい

・どんな自分になりたいのか、を考えることが大事

3.自分にとって幸せとは何だろう? を考えてみよう

・考え抜いていけば、これだ! と飛び上がって喜べるものがきっと見つかる

・中学生の今これからどう生きるのかを考えてほしい(何のために勉強するのか、何の

ために働くのか)

「自分にとって幸せとは何だろう」または「自分にとって一番大事なことって何だろう」

・15年後の自分への「手紙」を書いてみてはどうだろう(アンジェラ・アキ「手紙~拝啓十

五の君へ~」)

最後に みなさんへのメッセージ 失敗や挫折を恐れない

・「栄光より挫折、勝利より敗北、成功より失敗 負けてはじめて覚える、失敗しなけ

れば絶対うまくならない」 (渡辺 元智 元横浜高野球部監督の言葉から)

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立東海中学校2年生 「連続よのなか教室」 を継承して実施

1月17日(金)に、東海中学校2年生(4クラス、137人)で、2回目の「連続よのなか教室」が実施されました。

生徒たちは、9月27日に、延岡市キャリア教育支援センターで制作している「ビデオメッセージ」を、各人のタブレットで自由に選択して視聴しました。

その中で、実際に話を聞きたい「仕事」「人」「どんな分野」・・・についてアンケート(第一希望、第二希望を出してもらう)をとりました。その結果をもとに、講師を選定し依頼しました。

講師の方々には、つぎのようにお願いをしました。

ビデオメッセージでのお話を基に、次のようなお話をお願いできるとありがたいです。

・現在の仕事に就かれるまでの経緯や思いなど

・現在の仕事の内容と、「働く喜びと苦労」について

・これまでに経験された失敗や挫折と、それをどう乗り越えられてきたのか

・これからやりたいこと、実現したい夢などについて

・中学生へのメッセージ

第一回は、昨年11月15日(金)に実施しました。講師の方々は次の通りです。

吉弘 和泉さん (虎彦 株式会社 取締役 営業部長)

岸田 貴子さん (岸田電業 株式会社 代表取締役社長)

遠田 祐星さん (キュウリ農家 星農園 代表)

甲斐 聡さん (延岡市議会 議会事務局 議事係)

第二回は、1月17日(金)に実施しました。講師の方々は次の通りです。

松田 陽子さん(城山ふとん店 店舗責任者)

田口 正幸さん(株式会社 田口ファミリーファーム 代表取締役)

林田 玲奈さん(旭有機材公認ランナー 元ユニクロ陸上部選手)

米田 透さん(宮崎県立農業大学校 みやざき農業実践塾 塾生)

当日のすすめ方は次の通りでした。

4人の講師の方々から、30分×2回 お話をいただく。

対象となる生徒数は約30人前後で、生徒たちは入れ替わって話を聞く。

13:40~13:50(10分) 全体で講師紹介

13:50~14:00(10分) 移動

14:00~14:40(40分) 第1回講話 (30分講話、10分質疑応答)

14:40~14:50(10分) 移動

14:50~15:30(40分) 第2回講話 (30分講話、10分質疑応答)

「連続よのなか教室」、「立志式」、「ひなた場」の三つの取組は、昨年度に初めて企画し実施されたものですが、それがほぼ同じ形で今年も継承されたことになります。

来年以降も、2年生での「東海中学校モデル」として継承されることを願っています。

先生方との協議や意見交換と、講師の選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

4名の講師を紹介

<参考>1年間を通した「総合的学習の時間」の実施結果は次の通りでした

Ⅰ.1学期の実施結果

5月17日(金)13:40~14:30 「よのなか教室」(君たちはどう生きるか)

講師: 水永正憲

6月13日(木)13:40~15:30(2時限)「働くことを考える、マナーアップ講座」

講師: 細川真由美さん(キャリアコンサルタント)

6月18日~20日(3日間) 「職場体験」

Ⅱ.2,3学期の実施計画

9月13日(金) 2学期オリエンテーション(何のために〇〇するのか)

9月20日(金)(2時限) テーマ設定、よのなか教室に向けて、キャリアパスポート記入

「ビデオメッセージ」を視聴

9月27日(金)(2時限) 「ビデオメッセージ」を視聴、聞きたい講師のアンケート

10月 4日(金)(2時限) 修学旅行に向けて

10月11日(金)(2時限) 同 上

10月18日(金)(2時限) 同 上

10月25日(金) 合唱コンクール、鑑賞教室

11月 1日(金)(2時限) 修学旅行に向けて

11月 8日(金)(2時限) 修学旅行の説明会

11月15日(金)(2時限) 「第1回 よのなか教室」(4名)

11月22日(金)(2時限) 修学旅行に向けて

11月29日(金)(2時限) 修学旅行(直前指導) 12/1~3(沖縄)

12月 6日(金)(2時限) 修学旅行のまとめ

12月12日(木)(2時限) 修学旅行のまとめ発表

1月10日(金)(2時限) 3学期オリエンテーション

1月17日(金)(2時限) 「第2回 よのなか教室」(4名)

1月24日(金)(2時限) キャリア教育講演会(市教委「伝えたいこと授業」)

1月31日(金)(2時限) 立志式に向けて

2月 7日(金)(2時限) 同 上

2月14日(金)(2時限) 「立志式」 (第3回 よのなか教室)

2月21日(金)

2月28日(金)

3月 7日(金)

3月 4日(火)(3時限) 「ひなた場」

3月12日(水)(学活)

3月21日(金)(学活) 1年間のふりかえり(キャリアパスポート)

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南浦中学校で講話

12月6日(金)に、南浦中学校1~3年生(9人)での「四連続よのなか教室」の第一回講話を行いました。

テーマは、 「君たちはどう生きるか 君たちの未来は可能性に満ちている」でした。

講師は、水永正憲(延岡キャリア教育支援センター長)でした。

南浦中学校では、10月に「ドリームプランプレゼンテーション」を行っています。将来の夢を大人と一緒に語ることで、自分のやりたいことを見つけていくきっかけづくりをねらっています。

来年7月には、職場体験を4日間に延長して(これまでは2日間でした)、社会の実際に触れる場をつくる予定です。

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南方小学校で「キャリア教育の日」を開催

11月17日(日)に、南方小学校の全学年の全生徒(658人)を対象に、「キャリア教育の日」が開催されました。

そして、保護者の方々も参観日として、児童たちと一緒にクラス毎に講師の話を聞きました。

各クラス毎の講話に先立ち、保護者の方々を対象にして「よのなか教室」が開催され、延岡市キャリア教育支援センター長の水永正憲が講話をしました。約120人の方々が参加されました。 テーマは、「 育むということ 」でした。

子供たちの未来は可能性に満ちているとエールをおくりました

その後、各学年クラス毎に分かれて、講師の話を聞きました。

1年生は、 佐伯 理花さん (井上病院・助産師)

2年生は、 野中 直樹さん (株式会社TANI 代表取締役社長)

3年1組は、 山口 和代さん (地域婦人連絡協議会 会長)

3年2組は、 田口 艶子さん (ガールスカウト リーダー)

3年3組は、 坂本 亮さん (株式会社中園工業所 製造部機械第二課課長)

4年1組は、 兒玉 靜雄さん (福祉団体アイライク南方 代表)

甲斐 峯喜さん (元南方東地区社会福祉協議会 会長)

4年2組は、 新庄 俊拓さん (株式会社 岸田電業 工事部 第三工事課)

4年3組は、 沖田 泰之さん (株式会社 キーレックス 愛宕店 店長)

4年4組は、 押川 敬視さん (株式会社 めだかファミリーグループ 代表取締役)

5年1組は、 江原 太郎さん (LOCAL BAMBOO INC 代表取締役)

5年2組は、 吉弘 和泉さん (虎彦株式会社 取締役 営業部長)

5年3組は、 友碇 利勝さん (アンカーフレンズ株式会社 代表取締役)

5年4組は、 髙上 智史さん (旭化成株式会社 柔道部 コーチ)

6年1組は、 甲斐 靖一さん (にししなカメラ 社長)

6年2組は、 小田 史郎さん (元宮崎県立高校 校長)

6年3組は、 守田 誠さん (旭化成株式会社 柔道部 フィジカルコーチ)

6年4組は、 パルベズさん (㈱ 岸田電業 バングラデッシュ ITエンジニア 4年目)

ウドエさん (㈱ 岸田電業 バングラデッシュ 電気電子エンジニア 3年目)

岸田 貴子さん (㈱ 岸田電業 代表取締役)

保護者の方も一緒に講師の話を聞くことで、家庭に帰った後でも、子供たちと同じ話題で語り合うことができるはずです。このような企画はとても素晴らしいと思います。

パルベス・ウドエ・岸田さん

先生方との協議や意見交換と、講師の選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

(トータルコーディネーター 水永)

延岡高校1年生、2年生のSSH「課題研究」 発表会

11月11日(月)に、MS科(メディカルサイエンス科)1年生(2クラス、82人)が、「SDGsフィールドワーク(課題研究)」のポスター発表(最終発表会)を行いました。

4月から研究がスタートし、4名のメンターの方々に半年間伴走していただきました。

この日は、第6回のメンター最終指導日でした。

同じく12日(火)には、MS科2年生(2クラス、78人)が、 「STI課題研究」の中間発表を行いました。

1年生の時に「プレ課題研究」で決定した研究テーマ(自然科学)について、4月から課題研究を行ってきました。「物理」7班、 「化学」6班、 「生物」4班、 「数学」3班 20の班(1班は3~5人)に分かれて研究にあたっています。

1年生の時に伴走していただいたメンターの方々4名に、引きつづきメンターとしてご指導いただいています。今回の中間発表の後、研究を重ねて、来年2月に最終発表をする予定です。

先生方との協議や意見交換と、メンターの選定・依頼を、コーディネーターとして担わせていただきました。

メンターの方々からの質問や意見を真剣に聞く生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

のべおか「はげまし隊」 研修会で講話

10月22日(火)に、「NPO法人学校支援 のべおかはげまし隊」の隊員研修会で講話をしました。 約150人の会員の方々が参加されました。

「はげまし隊」は、市内の中学校1年生の数学と英語の授業支援として、2009年にスタートして17年目を迎えています。この間、小学校への授業支援にも拡大され、現在では市内の中学校12校、小学校7校で支援活動を行っておられます。さらに、支援科目も、数学と英語だけでなく、家庭科の調理実習やプール監視、また美術や習字などの支援にも取り組まれています。

現在は、シニアの方々165人が会員として支援に携っておられます。

はげまし隊員の平均年齢は、71歳で、みなさんお元気に参加していただいています。

今後ともさらに活躍いただきたいという願いを込めて、お話しさせていただきました。

テーマは、「人生100年時代を生きる はげまし隊員に期待すること」 でした。

講師は、水永正憲(延岡市キャリア教育支援センター長)でした。

たくさんの元気なシニアの方々が参加されました

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立旭中学校3年生課題学習「あさひタイム発表会」

10月4日(金)に、旭中学校3年生(3クラス、82人)の課題学習「10年後の世の中と私 -SDGsを通して考える」の発表会が行われました。

5月17日のオリエンテーションを受けて、6月7日からスタートした6名のメンターの方々の指導が、6月から9月の間に4回行われました。そして、この日の発表につながっています。

メンターから生徒たちに提示されたミッションは次の通りでした。

「林業」 延岡市で林業をする魅力を明らかにし、山や林業に関心を持ってもら

うためにはどのようにPR・発信をしたらいいか

「工業」 延岡に企業を誘致するために効果的なPR内容を考える

「商業」 延岡の中心市街地が持続的に発展していくために、どのような問題が

あるかを考え、その問題を解決するための方法を提案する

「観光」 延岡はどんな街? そして10年後の延岡はどんな街になっている?

「医療福祉」 10年後の延岡でも安心して医療を受けるために、どのような課題が

あるかを考え、その解決方法と自分たちには何ができるのかを考えて

みよう

「スポーツ」 1班) スポーツキャンプ時に来場者を増やすには?

2班) 国スポ・障スポの来場者に、大会終了後また延岡に来てもら

えるようにするには?

3班) 延岡西日本マラソンで交流人口を増やすには?

司会進行も生徒たちで行い、各班毎に発表

ある班では、アンケートを2回とってその差異を分析して新しい発見をしていました。

また、アンケートをとった上で、さらにインタビューを行ってアンケートとは異なる具体的な意見に出会った班もありました。一回立てた仮説が、いくつかの検証の結果ずれていることを発見して仮説を作り直した班もありました。

これまでは、「延岡を知る」という考えで行動してきたが、今回「延岡を自分たちが変える」と考えたのは初めてだったので大変苦労しました。しかし、今まで考えなかったことに気付いて新しい発見がありました、という班の発表には大変感銘を受けました。

タブレットを使ってグラフを工夫して発表する班も 休み時間にメンターの所に集まって御礼を述べる生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南中学校「家庭教育学級」で講話

9月30日(月)に、南中学校「家庭教育学級」が開催され、「育むということ」と題して講話を行いました。

これから子供たちが漕ぎ出していく社会の様子をお伝えしたいと思いました。

金沢大学の金間大介さんが書かれた「先生どうか皆の前でほめないで下さい -いい子症候群の若者たち」の中で紹介されている若者の姿は次のようでした。

それは、「目立つことが恐怖(浮いたらどうしよう、と常に考えている)」「自分で何かを決められない」「競争より協調、協調より同調」だと指摘されています。

そして衝撃的だったのは、「大人たちがそう思っているからこそ、若者に感染している!」という言葉です。上の世代が変わらなければならないのです。しかしこれが難しい!。

今、企業の管理職は自分たちが育ってきたやり方ではない方法で部下を育てなくてはならない。

これが “きわめて難しい” んです。

産業界(企業)で抱える問題は、「家庭」でも「学校」でも同じです。

子供たちへの接し方を変えなければならない。「これまでの教え方、育て方だけでは、将来子供たちは幸せを掴むことができない」と考えるべきだと思います。

「教え、導くだけでなく」 ➡ 「寄り添い、伸ばす」

「ああしろ! こうしろ!」「あれはダメ、これはイケナイ」 ➡ 「何がやりたいの?」「何か手伝うことはある?」 と変えていくことが必要ではないでしょうか、と提起しました。

遅い時間にかかわらず参加いただいた保護者のみなさんたち

(トータルコーディネーター 水永)

都城青年会議所 「例会」で 講話

9月24日(火)に、都城青年会議所「例会」(参加者50人)で、「これからの時代に求められるキャリア教育」と題して講話をしました。 井ノ上コーディネーターも参加し、地元都城の高校での取組を紹介し、講話後の質疑応答と意見交換を一緒に行いました。

都城青年会議所では新しいビジョンを、「めぐるまち、都城」とされています。これは、人が行き交う(巡る)、地域資源が循環する(廻る)、思いやりが連鎖する(恵る)という想いが込められているのだそうです。

さらに4つの分野で具体的なスローガンを定めておられます。

・人材 個性と情熱がかけめぐるまち

・経済 景気がめぐるまち

・社会 ハートがめぐるまち

・環境 地域のめぐみがめぐるまち

このようなビジョンの実現のために、昨年7月には、工藤勇一さんを東京からお招きして、「大人が変わる。誰一人取り残さない社会を創るために」と題して教育対談を開催されています。

今年は、11月4日に地元の高校生たちとクロストークを計画して準備中です。

キャリア教育とは何か? 私は二つの視点で提起しました。一つは、「将来どう生きるか(働く意味)を小中学校の時から深く考えさせること」。 二つは、「この地域で働き・暮らす魅力と課題を伝えること」。

子供たちを育てるのに、家庭(親)と学校(先生)だけでは難しい時代になっていると言われています。そのためにもいま、社会(企業)の力が求められていることを強く伝えました。

これから、高校で必要なキャリア教育には、進路指導(進学や就職)に加えて、将来「生きる、働く」意味を考えさせる機会が少しでも設けられることが求められており、そのために青年会議所の方々と協働させていただきたいとお願いしました。

井ノ上コーディネーターと二人で参加しました たくさんの質問と意見が出されました

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立土々呂中学校1年生「延岡を知る 6連続よのなか教室」

土々呂中学校1年生(4クラス、131人)は、総合的な学習の時間において、6月~9月に6回の「よのなか教室」を通してふるさと延岡について学んでいます。

(先生から要請のあったテーマにもとづき、講師の選定依頼は延岡市キャリア教育支援センターでサポートしました)

1)テーマ 「延岡を知る・自分たちの生きる社会について考える」

2)ねらい

地域学習として「延岡を知る」というテーマで、生徒がさまざまな方々から、延岡について最新の話を

聞くことで延岡の魅力と将来を考えることができる機会としたい。

3) 「延岡を知る 連続6回よのなか教室」 具体的計画 (時間は13:40~14:30)

5月 8日(水) オリエンテーション

6月 21日(金) 講話1~3に向けて(延岡を知る・導入授業)

6月 28日(金) 第1回 「まちづくり」

杉田清志さん (延岡市 企画課 課長補佐兼企画調整係長)

7月 5日(金) 第2回 「観光」

山口実織さん (延岡観光協会 観光事業課 課長補佐)

7月 12日(金) 第3回 「スポーツ」

中島弘貴さん (延岡市 教育委員会 アスリートタウン推進課)

7月 19日(金) 講話4~6に向けて(延岡を知る・導入授業)

9月 20日(金) 第4回 「歴史」

日高保彦さん (RIK株式会社 代表取締役・日高家住宅)

9月 27日(金) 第5回 「福祉」

宮田千晶さん (延岡市 健康福祉部障がい福祉課自立支援係)

9月 30日(月) 第6回 「職業・新しい働き方(移住者、起業家)」

橋本幸乃さん (延岡市 北方総合支所北方町地域おこし協力隊)

10月 1日(火) 発表準備

10月 4日(金) 発表準備

10月 7日(月) 発表準備

10月 8日(火) 発表準備

10月 12日(土) 文化発表会

9月20日(金)に第5回が開催されました。テーマは「歴史」でした。

土々呂中学校の校区内である赤水地区の「日高家住宅」(地元では“ぶり御殿”の名で親しまれています)の6代目当主である日高保彦さんにご講話をいただきました。

初代当主の日高亀市翁が、「日高式大敷網」(現在の大型定置網の原型)を日本で初めて開発されます。近海に近付いてくるブリの大群を漁獲できるこの画期的な発明は世界に注目され、後にイギリスで開催された日英博覧会にも出品され1等賞を獲得しています。

明治29年に建設された「日高家住宅」は、令和5年に、国の重要文化財に指定されました。

明治時代にこのような新しい網や漁法を開発するのは並大抵ではなかったそうです。

しかし、「挑戦を一度もあきらめたことがなかった」から度重なる失敗を乗り越えて成功に至ることができたのですと語られました。

そして、白熱電球を発明するまでに2000回以上も失敗を重ねたエジソンが言ったといわれる 「2000回の失敗ではなく、2000個のうまくいかない方法を見つけたのだ」という言葉を紹介しながら、新しいことに挑戦する大切さを語り、生徒たちへエールをおくられました。

日高さんの熱のこもった話を一心に聞く生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

学びの多様化学校で「ひなた場」が実施されました

9月20日(金)に、延岡市立南浦中学校 「学びの多様化学校」 分教室 熊野江教室で、「ひなた場」が実施されました。

参加した生徒は5名(内一人はオンライン参加)でした。次のようなすすめ方で行われました。

① 導入説明、 移動 (20分)

② 班内(生徒2人)で自己紹介 (10分)

③ 班内(生徒2人)で大人が人生グラフを用いて人生を語る (10分)

④ 対話と紙芝居 15分×2回=(30分)

休 憩 (10分)

⑤ 紙芝居 (もう一人の紙芝居を聞く) 15分×1回=(15分)

⑥ これからどんな大人になりたいか考える (15分)

⑦ まとめ (10分)

<合計 120分>

普段はあまり接することのないナナメの関係の大人の人たちから自由に話を聞き、自分の思うところを何でも話してみてほしいとお願いしました。

人間は極めて多様であること。そして世の中には実に多様な働き方をしている大人がたくさんいること。人生には多様な生き方があり、多様な働き方があること・・・。

私が会社で人事の仕事をしている時にいつも心掛けていたことは、「人は上から下から横から斜めから見ると実に多様な面と力を持っていることに気付くこと」だったという経験も紹介しました。

今日は普段接してこれなかったような多様な大人の人たちに参加していただいていますので、

この大人の人たちの話を聞いたり対話をすることで、多様な生き方や考え方があることに気付いてもらえるといいなと思いますと話してスタートしました。

対話は、二つの教室に分かれて行いましたので、講師と生徒の二人だけで静かに話を交わすことができました。外から見ただけですが、時折笑い声が聞こえてきたり、とても和やかに対話がすすんでいたようでした。

紙芝居を担当いただいた方は、ご自身の不登校経験もすべて開示して語られました。

中学校時代に学校に行けなかった時の経験は辛かったけれど、今思えば「必要な経験」だったとふりかえられました。生徒たちへの心温まるメッセージになったことと思います。

最後のまとめでは、「君たちはどう生きるか」(吉野源三郎著)に書かれている「雪の日の出来事」の中での主人公のコペル君の物語を紹介しながら、あやまちや失敗を恐れなくていい、何か新しいことに挑戦してみてほしいとエールをおくりました。

終了後の意見交換では講師の方々から次のような感想や意見をいただきました。

・自分の人生をふりかえって人に話すような機会はこれまで無かったのでいい経験になりました

・最初は対話ができるだろうかと不安だったが生徒たちがよく話をしてくれてとても新鮮だった

・生徒たちが自分の進路についてもしっかり考えていたのでいい対話ができた

先生方からも次のような感想と意見が出されました。

・楽しみにしていた子もいて、笑顔もみられて、自分の考えていたことがさらに深まったようだ

・人間関係に苦労しているので、ナナメの関係の大人との対話はいい経験になったと思う

・始まるまでは生徒たちが話ができるか不安もあったが、よく話せていて良かった

参加した生徒たちからは次のような感想が寄せられました。

・できることをコツコツと1個ずつ増やしていきたい

・自分のことも大切にしながら、周りの人のことを考えたり行動できるような人になりたい

・自分の好きなことや興味があることを持つことが大切だと知ることができた

和やかに語っていただいた ふりかえりを書く生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

延岡高校SSH普通科2年生「中間発表」が行われました

9月18日(水)に、延岡高校SSH 普通科2年生(165人) 「SDGs課題研究」の中間発表が行われました。この課題研究は、4月にスタートし、来年2月に最終発表を予定しています。

1年次の「プレ課題研究」で決定した研究テーマについて、5つの分野に分かれて課題研究を行います。 物理9、化学4、生物10、数学2、人文社会科学16 (合計41グループ)。 生徒165人が、上記の41グループに分かれて研究にあたります(1グループは3~5人)

4月17日(水)* オリエンテーション

講義①「研究の方法・すすめ方」 大倉正道(九科大教授)

4月23日(火)18:00~ 「交流懇親会」 (コーチと先生方との事前打合せを兼ねて実施)

4月24日(水)*

5月 1日(水)* 講義②「研究結果の分析方法・まとめ方」 竹澤眞吾(九科大教授)

5月15日(水) 第1回(生徒・コーチ・先生方との顔合わせ)

5月22日(水)

6月 5日(水)

6月12日(水)1時限 <萌樹祭(文化祭):6/20、21>

6月26日(水) 第2回 コーチング

7月16日(火) <3年生 SSH成果発表会 見学>

7月17日(水) 第3回 コーチング (夏休みの計画検討)

<夏休み:7/29~8/30><体育大会:9/9>

9月 4日(水)

9月11日(水)

9月18日(水) 第4回 コーチング (中間発表)

9月25日(水)

10月 9日(水)

10月16日(水)

10月23日(水)*

10月30日(水)*

11月 6日(水)* 第5回 コーチング

11月13日(水)* 講義③「ポスターの作成方法」 大倉正道(九科大教授)

11月20日(水)*

11月27日(水)

12月 4日(水) 第6回 コーチング

12月11日(水) <修学旅行:12/15~20>

1月 8日(水)

1月15日(水) 第7回 コーチング

1月22日(水)

1月29日(水) 発表リハーサル

1月31日(金)1時限

2月 3日(月)4時限 第8回 コーチング (課題研究発表会・ポスターセッション)

2月12日(水) ふりかえり

2月26日(水)* 第9回 コーチング (ふりかえり)

3月14日(金) 県北地区課題研究発表会

上記の時間帯は14:20~16:10(110分) *は短縮授業で13:55~15:35(100分)

日常的には、教職員12名が分担して指導されますが、加えて社会人の方々に「コーチ」としてコーチングにあたっていただきます。今年度のコーチの方々は次の通りです。

1.田近 克彦 (旭化成OB 研究部門・知的財産部門) 自然科学

2.井上 光正 (旭化成OB エンジニアリング部門・環境管理部門) 同上

3.田部 豊 (旭化成OB エンジニアリング部門・化学プロセス) 同上

4.山本 卓也 (旭化成OB 研究部門・管理部門) 同上

5.白波 和郎 (旭化成OB 製造・生産管理部門) 同上

6.水永 正憲 (旭化成OB 人事・総務管理部門) 人文科学

7.上ノ原一道 (延岡市役所OB 消防長他) 同上

8.小野 雅史 (旭化成OB 営業・総務部門) 同上

コーチの方々には、生徒の主体性を重んじ、生徒からの相談等に応じる形でコーチングしていただきます。コーチは、生徒たちとディスカッションしながら、「本質的なことは何なのか」「論理的に考えられているのか」「何をやりたいのか」などについて問いを発し、答えを上から目線で示すのではなく、生徒自らで「何をすべきか」という考えが引き出せるよう寄り添います。

問題解決のためには、「どこに行くといいか」、「誰に聞くといいか」などについても助言をします。

また、担当の先生とは、授業の前後で情報を共有し意見交換を密に行ってすすめていきます。

作年までは「アドバイザー」でしたが、今年からは「コーチ」とした理由は下記の通りです。

(5月15日の「生徒とコーチの顔合わせ」の場で生徒たちには次のように説明しました)

1)今年から「アドバイザー」でなく「コーチ」と名称を変更しました

2)コーチングとは、「答えを与える」のではなく、みなさん自身が「答えを創り出す」サポートをし

ます。ティーチングは、普段先生が行われています。正解があって、それを身に付けることです。

これはとても大事な基礎基本です

3)アドバイスは、正しい答えに近付けるように細かい助言をし教えたり導いたりすることです

コーチングは、みなさんが自分で考える「きっかけ」や「ヒント」を与えることです

4)コーチングでは、「答えは生徒のみなさん自身の中にある」と考えます

したがってみなさん自身が持っている力を最大限に発揮できるようにサポートし、コミュニケー

ションを大事にしていきます

5)コーチングの場では、生徒のみなさんが質問や意見を我々コーチにぶつけてください

みなさん自身が考えたこと、わからなくなったことなどを、どんどん質問したり、意見を投げか

けてきてください。そうやってコミュニケーションが深まっていくことを目指したいと思います

9月18日(水)14:20~16:10に2時限を使って「中間発表」と「第4回コーチング」が行われました。分野毎に4つの部屋に分かれ、各グループが発表と質疑を含めて約10分位ですすめられました。

コーチ、他班のメンバー、参観に来た1年生の前で「中間発表」をする2年生

終了後のコーチのふりかえりでは毎回様々な意見が交わされます。

・自分が少ししゃべり過ぎた。発言する人が1人か2人で他は発言しない

・次の展開が見えていないようだ。テーマについてKJ法のブレーンスト―ミングを30分位でも

いいのでやって意見を出し合うのもいいかもしれない

・質問攻めにした。考えるポイント、ルートなどのヒントを与えた

原理原則を調べ、考えることが大事

・黙って聞いてあげる事を通じて生徒自身が気がつくのがベストだが実際にやるのは難しい

・探究学習も後半に入り残る時間も限られてきたのでアドバイスをし過ぎたかもしれない、コー

チングを超えたかもしれない

➡コーチングの要諦は「生徒達がおもしろい!と思えるものを見つける」ように寄り添い自

ら考え行動できるよう支援すること。「おもしろい!」と思えるものが見つかれば、その

後はアドバイス的な指導助言もあっていいのではないか

・メンタリング(コーチング)とは、「相手の話を真剣に聞いて、これまで自分が経験してきたこ

とをベースにして思ったこと、考えたこと、感じたことを言葉にして伝える」こと(「老いの失敗

学」畑村洋太郎著 から)

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南中学校1年生「企業訪問学習」を実施

南中学校1年生(4クラス、132人)は、総合的な学習の時間で「地域を知る」をテーマに取組んでいます。そのために、9月6日(金)に一日をかけて実際に工都のべおかの企業を訪問しました。生徒たちは、4つのグループ(33名ずつ)に分かれてバスに分乗し市内の企業を訪ねました。

(訪問先の選定と依頼は、延岡市工業振興課と延岡市キャリア教育支援センターでサポートしました)

1)テーマ 「地域を知る」

2)ねらい

・総合的な学習の時間「南風」のふるさと学習で学んだことや調べたことを、実際に見学したり

話を聞いたりすることで延岡への興味関心を深めるとともに、これからの活動への意欲を養う

・ふるさと延岡についての知識・理解を深める (延岡の歴史を知る)

3)具体的な訪問先

<Aグループ> 33名 引率: 佐藤弘樹先生、 武田基宏先生

8:30 (30分) 学校出発 ・ 移動

9:00~10:00(60分) 旭化成株式会社 延岡支社 展示センター(DVD視聴と見学)

10:00~10:30(30分) 移動

車中で市の工業政策、クレアパーク概要を説明 (工業振興課・川﨑秀樹さん)

10:30~11:30(60分) 株式会社 中園工業所 (クレアパーク)

11:30~12:00(30分) 移動

12:00~13:30 (90分) 昼食 (城山公園)

延岡城・内藤記念博物館 (野口遵記念館は外観から)

13:30~14:00(30分) 移動

14:00~15:00(60分) 有限会社 桐木工作所 (クレアパーク)

15:00~15:30(30分) 移動 (学校へ)

<Bグループ> 33名 引率: 和田理沙先生、 柳田英人先生

8:30 (30分) 学校出発 ・ 移動

車中で市の工業政策、クレアパーク概要を説明 (工業振興課・川﨑秀樹さん)

9:00~10:00(60分) センコービジネスサポート株式会社 (クレアパーク)

10:00~10:30(30分) 移動

10:30~11:30(60分) 旭化成株式会社 延岡支社 展示センター (DVD視聴と見学)

11:30~12:00(30分) 移動

12:00~13:30 (90分) 昼食 (城山公園)

延岡城・内藤記念博物館 (野口遵記念館は外観から)

13:30~14:00(30分) 移動

14:00~15:00(60分) ミツワハガネ 株式会社 (クレアパーク)

15:00~15:30(30分) 移動 (学校へ)

<Cグループ> 33名 引率: C-1: 井上由理奈先生、 C-2: 鈴木 先生

<1班(C-1)> <2班(C-2)>

8:30 (30分) 学校出発 ・ 移動 (INOBECH・旧鉄工団地へ)

9:00~10:00(60分) 向陽プラントサービス(INOBECH) 池上鉄工所(INOBECH)

10:00~10:30(30分) 移動

10:30~11:30(60分) 吉玉精鍍 (INOBECH) 県機械技術センター(INOBECH)

11:30~12:00(30分) 移動

車中で市の工業政策、クレアパーク概要を説明 (工業振興課・川﨑秀樹さん)

12:00~13:30 (90分) 昼食 (城山公園)

延岡城・内藤記念博物館 (野口遵記念館は外観から)

13:30~14:00(30分) 移動

14:00~15:00(60分) センコービジネスサポート 株式会社 (クレアパーク)

15:00~15:30(30分) 移動 (学校へ)

<Dグループ> 33名 引率: D-1: 濱川莉緒先生 D-2: 笹野祥代先生

<3班(D-1)> <4班(D-2)>

8:30 (30分) 学校出発 ・ 移動 (INOBECH・旧鉄工団地へ)

9:00~10:00(60分) 吉玉精鍍 (INOBECH) 県機械技術センター(INOBECH)

10:00~10:30(30分) 移動

10:30~11:30(60分) 向陽プラントサービス(INOBECH) 池上鉄工所(INOBECH)

11:30~12:00(30分) 移動

12:00~13:30 (90分) 昼食 (城山公園)

延岡城・内藤記念博物館 (野口遵記念館は外観から)

13:30~14:00(30分) 移動

車中で市の工業政策、クレアパーク概要を説明 (工業振興課・川﨑秀樹さん)

14:00~15:00(60分) 株式会社 中園工業所 (クレアパーク)

15:00~15:30(30分) 移動(学校へ)

INOBECHの企業の工場を見学する生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立旭中学校1年生「延岡を知る~働く人の話を聞く」を開催

旭中学校1年生(2クラス、58人)では、令和6年度の 「あさひタイム」(総合的な学習の時間)において 「延岡を知る」 をテーマに取組んでいます。

1.ねらい

・延岡のまちづくりに対する探究活動を通して、延岡の良さや課題を見つける力を身につけさせる

・職業について調べ、地域で働く人にインタビューしたり講話を聞いたりすることで、働く人の想いを

学び、自己の生き方を考える態度を育てる

2.今年度の計画

1)「~自分の未来を考える~ 延岡の良さを知ろう」

生徒の希望にもとづき、次の4つのテーマに分かれる

各テーマ毎に4グループ(3~4人)で取組む

・第一次産業 (農業、水産業) ⇒ 各2グループ×2

・第二次産業 (工業、商業 ) ⇒ 同上

・観 光 (自然、 食 ) ⇒ 同上

・医療・福祉、スポーツ ⇒ 同上

2)壁新聞をつくり(パソコン・タブレットを使用)、10月の旭祭で発表する

3.つながり

旭中学校では、「地域学習」に3年間を通して取組んでいます

1年生 「地域とつながろう」 延岡の魅力を知り、将来を考える

2年生 「他地域とつながろう」 他地域に触れて、将来を考える

3年生 「将来とつながろう」 10年後の世の中と私を考える

4.全体計画

5月17日(金) オリエンテーション(事前に「延岡についてのアンケート」を実施)

5月24日(金) ビデオメッセージ「おしえて!よのなか先生」を視聴、導入授業

5月31日(金) 課題設定・方法の計画、情報取集(役割分担しパソコンで情報収集)

6月 7日(金) 「新聞のつくりかた」夕刊デイリー新聞 記者

6月14日(金) 課題追究① (課題について情報収集する)

6月21日(金) 課題追究② 「延岡の良さを知る」(講話Ⅰ)

・第一次産業、第二次産業、観光、医療・福祉 の4名

7月 5日(金) 課題追究③ (調査したことを整理分析する)

7月12日(金) 課題追究④ (調査したことを整理分析する)

7月19日(金) 中間発表 (テーマ毎に中間発表する)

<夏休み>

9月 6日(金) 課題追究⑤ 「働く人の話を聞く」(講話Ⅱ)

・農業、水産業、工業、観光(自然)、観光(食)、医療・福祉、スポーツ の7名

9月13日(金) 課題追究⑥ まとめと表現(わかったこと・課題を表現する)

9月27日(金) 課題追究⑦ まとめと表現(わかったこと・課題を表現する)

10月 4日(金)

10月11日(金) 学年で発表(旭祭で発表する代表を決める)

10月18日(金) 旭祭 リハーサル

10月19日(土) 午前 「あさひタイム」発表 (代表グループが発表)

11月20日(水) 「第一次産業(水産業)の視察」

6月21日(金)14:35~15:25には、講話Ⅰ「延岡の良さを知る」で4名の講師にお話を聞きました

<第一次産業> 久保田匠眸さん (延岡市 林務課 林業振興係)

<第二次産業> 川﨑 秀樹さん (延岡市 工業振興課 企業立地係)

<観 光> 橋本 大貴さん (延岡市 観光戦略課 物産振興係)

<医療・福祉・スポーツ> 鈴木 伸宮さん (延岡市 地域医療政策課 地域医療対策係)

9月 6日(金)14:35~15:25には、講話Ⅱ「働く人の話を聞く」として、1学期に調べ学習をしてきましたので、今回は実際にその仕事をされている方にお話しを聞いて考えを深めました

(生徒数)

①農 業 8人 牧野 哲郎さん (JA延岡 営農相談員)

②水産業 6人 岩切 秀徳さん (延岡水産開発 株式会社)

③工 業 14人 黒木 雄介さん (株式会社 昭和 専務取締役)

④観光(自然) 8人 馬場 和久さん (ひむか感動体験ワールド(ノベスタ)事務局長)

⑤観光(食) 8人 竹内 圭介さん (味処国技館 社長)

⑥医療・福祉 6人 延岡市社会福祉協議会(高齢者体験)

⑦スポーツ 8人 串間 信之さん (延岡市 国スポ・障スポ推進課競技係 総括主任)

講師の方々には次のようなお話をお願いしました

生徒たちは事前に調べ学習をしており質問したいことも明らかになっていますので、質疑応答の時間を多めにとって、講話30分、質疑応答20分ですすめました

・この業界(業種)の延岡での状況や課題について

・ご自身のお仕事の紹介、この仕事に就かれるまでの経緯、働く喜びと苦労

・延岡でのこの仕事の魅力と課題、これからの夢と思い

・中学生へのメッセージ

これから壁新聞をつくり(パソコン・タブレットを使用)、10月11日に学年で発表して全体発表チームを決めて、10月19日(土)の旭祭での発表につなげていく予定です

11月20日(水)には、一日をかけて普段なかなか見ることのない北浦漁港を訪問し、延岡の 第一次産業(水産業)を知る機会をつくる予定です

北浦漁港では、実際の魚の水揚げの様子や、魚の加工場を見学し、北浦漁協の職員の方にお話を聞くことにしています

(トータルコーディネーター 水永)

富島高校で就職面接に備えた「グループワーク演習」

8月31日(土)に、富島高校で、就職面接を控えた日向・門川地区の高校生(22名)に「グループワーク演習」が行われました。これは就職支援エリアコーディネーターが事務局を務めておられ、支援の依頼がありましたので講話と講評を担当しました。

講話では、面接で大事なことは、たとえば 「高校時代、いちばん打ち込んだことは何ですか?」という質問があった場合に、それに答えた後、「何故、どうして、そう考えて行動したのですか」という問いに、自分の言葉で具体的に語れるかどうかが大きなポイントになると話しました。

そのためには

1.自分が一番大事にしたいこと(自分にとって幸せとは何か)を考え抜くこと

それを実現するために、自分から「これをやりたい」と思ったことは何だったのか

それが「打ち込んだこと」になったはずで、これまで高校時代に打ち込んできたことになる

・・・という順番で考え、ストーリーにして、紙に書き、練習して、語る

2.就職面接をゴールと考えないこと

ゴールは「社会に出て何をやりたいか」だと考える

そう考えることができれば、就職面接は「プロセスの一つ」であると思うことができ、様々な質問にも

落ち着いて答えることができるはず

あなたの大きな力に間違いなくなると思います

講話の後には、ストロータワーの作成というグループワークが行われました。

参加した生徒からは次のような感想がありました。

・「なぜ、どうして、それに打ち込んだのかが大事」というところに気付かされるいい機会でした

・自分にとって幸せとは何か、一番大切にしたいことは何か、を考えて物語にして面接でも話せるようにこれから

努力していきたいと思います

・グループワークでは相手の意見を大切にしつつ自分の意見も言う事が大事だと分かりました

・グループワークを初めて体験することができていい経験になった

グループワークでストロー組立をする生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

宮崎経済同友会「キャリアデザイン委員会」で講話と交流

8月26日(月)に、宮崎経済同友会 キャリアデザイン委員会で 「みやざきのキャリア教育」と題して50分間の講話(26名参加)をしました。

キャリアデザイン委員会は今年度から創設され、次のようにテーマ設定されています。

「県内学校のキャリア教育の現状を知り、産官学連携による生徒向けのキャリア支援(出前授業や探究学習など)を通して将来県内へ就職し活躍できる人材を増やす」

講話の後ではたくさんの質問と意見をいただきました。

・200人を超える「よのなか先生」をどうやって集めたのか

⇒一本釣り、建設業界、市役所連携協定

・福井県や富山県の県内就職率はどうして高いのだろうか

⇒NHK TV宮崎の取材での話

・普通科高校の先生からはキャリア教育の話はしないで欲しい(大学進学が第一)と言われたことがある。

今はどうなのだろうか

⇒モデル高校を5校決めて取組をはじめた

偏差値教育だけでなく探究学習など潮目が変わりつつあると実感している

・保護者、生徒、社会人とが一緒になって話を聞いたり対話したりする機会が必要ではないか

⇒保護者への講話を通して子育てに苦労されていることを実感、一緒の対話が大事

・子供たちにどういう成果が残っているのか

⇒財光寺小の6年生が18才になった時に集まって当時の「よのなか教室」で聞いた話をよく覚

えていると話していた

・経済同友会には小中高大生のどこに重点的に関わってほしいか

⇒高校生をお願いしたい

ネット社会になり、他人や社会との関わり方が難しくなっています。また一方で、日本は30年以

上も産業活力がなくなっており、これからどう力をとり戻せるのかという課題もあります。

そういう社会に漕ぎ出していく子供たちに、できるだけ多様な多くの大人に触れさせてやりたいと

強く思います。

人財育成に強い関心を持たれ、産業界を代表する方々が集まっておられる宮崎経済同友会の

方々との連携をこれから強めていければ大変心強い限りです。

(トータルコーディネーター 水永)

都城泉ケ丘高校 教職員研修で講話

8月19日(月)に、都城泉ケ丘高校の教職員研修(60名)で、キャリア教育に関する講話を行いました。2学期のスタートを直前に控えた時でしたが多くの先生方に熱心に聞いていただきました。

普通科高校でキャリア教育にどう取り組むかを先生方が真剣に考えていただいていることに頭が下がる思いがしました。

「ドリーム・ハラスメント 夢で若者を追い詰める大人たち」(高部大問著)の中で紹介されている校長先生たちの生の声から、これまでは高校ではキャリア教育が行われてこなかったと考えるべきではないかと問題提起しました。

・キャリア教育が、進路指導(進学・就職)だけになっていたのではないか

・キャリア教育とは何か、何をめざすべきかについて教職員に共有されていないのではないか

・成績優秀者にはキャリア教育は必要ないと受け取られてきたのではないか

途中で、「教え子のある若者から次のような相談を受けました、どう答えられますか?」という想定でグループワークを行っていただきました。

「私は不動産系の会社で営業をしていて、上司によく指摘されることがあります。不動産にもっと興味を持て、

ということです。私は興味がないからか、どうしても仕事を振ってくれるまで動けず受け身の姿勢になってしまい

ます。実際にどのマンションはどこの不動産が造っているか等自分なりに興味を持とうとしますが続きません。

このような状況なら、興味ある仕事に就いた方がいいのかな?と悩んでいます。アドバイスをお願いします。」

答えは決して一様ではないこと、様々な向き合い方があること、そのためには高校・大学を卒業した後に子供たちがどんな問題課題に直面しているのかを想像してみていただくことが大変大事であること・・・などをお話ししました。

(トータルコーディネーター 水永)

宮崎県キャリア教育推進会議が開催されました

令和6年度の「宮崎県キャリア教育推進会議」が、7月23日(火)に開催されました。

これは学校と地域・産業界とをつなぎ、キャリア教育に関して広く意見を交わし、現状や課題を明らかにして、これからの推進に活かしていくためのもので、今回で通算14回目になります。

会の開催に先立ち、産業界の7名の方々を訪問し事前の意見交換も行いました。

多くのご意見をいただきましたが、次のような意見提言がありました。

・大学生からでは遅すぎる、小中高校生のときから、社会人の話を聞く機会が必要だと思う

・若者は自分のキャリアを強く意識するようになった

求めているものと違う時は、その会社を辞めることに躊躇しない

若者に魅力を感じてもらえる「人財の受け皿」としての職場をどうつくればいいか、経営者

ももっと勉強しないといけないと思う

・小中高校生の時から、宮崎の魅力を知る機会が少ない

・若手女性に、もっと宮崎に戻ってもらえるようなキャリア教育が必要ではないか

今回のテーマは、「高等学校におけるこれからのキャリア教育のあり方について」でした。

全体での会合のあと、二つのグループに分かれて協議と意見交換が行われました。

様々な視点から意見と提言が出されました。論点としては次の通りでした。

1)社会で働く大人を、高校生に触れさせてやる機会を増やすことが必要である

2)これまでとは異なる雇用環境に漕ぎ出す高校生たちに「自立する力」を身に付けさせてやることが必要である

3)小中学校と高校とをつなぐ「キャリアパスポート」が求められている

4)保護者にもキャリア教育の意義や方策を伝えていく必要がある

5)就職支援COと、キャリア教育支援COとのコラボが必要である

これらの貴重な意見提言をふまえて、これからのキャリア教育に取組んでいく予定です。

産業界、教育、行政の多くの方々に参加いただきました

(トータルコーディネーター 水永)

延岡高校SSH MS科1年生 メンター指導がスタート

7月1日に、令和6年度 延岡高校SSH MS科1年生(2クラス、82人) 「SDGsフィールドワーク(課題研究)」のメンター指導がスタートしました。

課題研究のテーマは、メンターの方々に設定していただき、生徒たちはその中から希望するテーマを選んで、4~5人ずつの20グループに分かれて研究にあたります。

メンターの方々と、設定いただいたテーマです

1)柳 雅樹さん (旭化成株式会社 延岡動力部)

「火力発電の仕組みとカーボンニュートラル」

2)原田一太郎さん (旭化成株式会社 機能性材料・膜システム技術開発部)

「合成繊維の作成と分解」

3)下田 晃平さん (吉玉精鍍株式会社 技術部 開発技術課)

「非金属材料へ導電性を付与しよう」

4)伊東 大斗さん (清本鉄工株式会社 水・環境事業部 製造・工事課)

「効率のよい物理処理を考えよう」

メンターの方々に決意とお礼を述べる生徒代表

メンターの方々には、生徒からの質問に答えるとともに、実社会での経験や知見に基づいて助言を行っていただきます。(教え込むのではなく、自ら気付くことを促し、寄り添っていただくようお願いしています)

また、高校(大学)での学びと、社会で求められる力との関係などについて、探究活動を見守りながら、折に触れてお話しいただけるようお願いしています。

「答えのない問題に答えを見出す力」を養うには、学校の先生方からだけではなく、広く社会の大人(先輩)から学ぶことが必要不可欠であり、生徒たちは、メンターと、回数は少なくても一定期間(半年以上)継続して交流することにより、大きな学びを得ることが期待できます。

年間活動計画 <14:20~16:10(110分) *は短縮授業で13:55~15:35(100分)>

*メンターと学校(先生方)との事前打合せを、6月24日(月)16:30~に実施

4月22日(月)* 「探究するということ」

水永正憲(延岡市キャリア教育支援センター長)

5月13日(月)* オリエンテーション

5月20日(月)* 「研究・探究におけるデータの分析」

西脇亜也(宮崎大学 フィールド科学研究センター教授)

6月 3日(月)* 「課題研究のすすめ方、研究手法について」

竹澤眞吾(九州医療科学大学 生命医科学部教授)

<萌樹祭(文化祭):6/20,21>

6月24日(月)

7月 1日(月) 第1回(生徒・メンター・先生方との顔合わせ、テーマ提示)

7月 8日(月)

7月22日(月) 第2回 メンター指導

<夏休み:7/29~8/30><体育大会:9/9>

9月 2日(月)

9月30日(月) 第3回 メンター指導 (メンターの企業を訪問)

10月 7日(月) 第4回 メンター指導

10月21日(月)*

10月28日(月)* 第5回 メンター指導

11月11日(月)* ポスター発表会 (第6回メンター指導)

11月18日(月)* ふりかえり

(トータルコーディネーター 水永)

日南市立飫肥中学校2年生 「よのなか教室」で講話

6月17日(月)に飫肥中学校2年生(2クラス、62人)のキャリア教育に関する講演会(よのなか教室)で講話をしました。

君たちの未来は「可能性」に満ちている。ワクワクするような未来。親も、先生も・・・ 知らない

子供たちだけが出会える世界にみなさんは漕ぎ出していくんです。

何のために「働く」のか

それは、「将来どんな職業を選ぶか」 「将来、何になりたいのか」ではなく、「将来どんな生き方をするのか」 「将来どう生きていきたいのか、何をしたいのか」が大事だと話しました。

どんな自分になりたいのか、をあきらかにすることが一番大事です。

そのためには、何が好きか、何ができるかを考えることだと言われますが、その先で「自分にとって幸せとは何か」「自分にとって一番大事なことは何か」と考えてみてはどうでしょうかと提案しました。

折にふれて、「自分にとって、幸せとは何だろう?」と問いかけてみてはどうでしょうか。

そして、自分の頭で考える機会をつくる。そして、それを自分の言葉で言ってみる。それを、親や先生に本気で聞いてもらう。「幸せ」や「夢」は、時が経てば変わることがあります。変わってもいいんです。「夢に向かってまっしぐら」ではなく、思わぬ出会いや失敗や挫折が必ずあります。

大事なことは、「自分で考えつづける」ことです。

15年後の自分への「手紙」を書いてみてはどうだろう!と提案してみました。

アンジェラ・アキさんの歌の歌詞 「15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです」

今の正直な気持ち「悩んでいること、迷っていること、誰にも話せないでいることなど・・・を書いてみる。そして、その手紙を家族に預けておいてはどうだろう。

何のために働くのか?を問いました 質問に応えて意見を述べてくれる生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立南中学校 2年生 5人の講師による「よのなか教室」を実施

6月13日(木)に、南中学校2年生(4クラス、163人)で、5人の講師にお出でいただき「よのなか教室」(職業人講話)が行われました。

1.目 的 延岡市内で活躍している方々から、仕事に就いた理由や仕事を通して学んだこと、

失敗をどのように乗り越えてきたか等について話を聞くことを通し、これからの

生き方や進路選択の在り方について生徒に考えさせる。

2.講 師

1)医 療 佐伯理花さん (井上病院 助産師)

2)マスコミ 末安優花さん (㈱ケーブルメディアワイワイ メディア事業部コンテンツ制作課)

3)建築・デザイン 遠藤啓美さん (小嶋凌衛建築設計事務所 一級建築士)

4)ものづくり 吉弘和泉さん (虎彦 ㈱ 取締役 営業部長)

5)スポーツ 古賀義幸さん (宮崎県水泳連盟評議員、元旭化成水泳部監督)

3.講話内容

・現在の仕事に就かれるまでの経緯や思いなど

・現在の仕事の内容と、「働く喜びと苦労」について

・これまでに経験された失敗や挫折と、それをどう乗り越えられてきたのか

・これからやりたいこと、実現したい夢などについて

・中学生へのメッセージ

4.すすめ方

5名の講師の方々に、同じ話を2回していただき、生徒たちは入れ替わって聞く

(各教室で講話を聞く生徒の数は約30~35名)

10:35~11:15(40分) 講話(1回目)

11:15~11:25(10分) 質疑応答・お礼のことば

11:25~11:35(10分) 休憩・移動

11:35~12:15(40分) 講話(2回目)

12:15~12:25(10分) 質疑応答・お礼のことば

5.事前指導

講師の方々の仕事内容や考え方等について、「ビデオメッセージ」や「ホームページ」等で事前に

調べ、知りたいことについて考える。

柔道に打ち込んだ中学時代を語る吉弘さん シニアになった今も水泳に親しむ古賀さん

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立旭中学校 3年生 「10年後の世の中と私」 メンター指導がスタート

令和6年度の旭中学校3年生(3クラス、82人) 「あさひタイム」 「10年後の世の中と私 ―SDGsを通して考える」のメンター指導が、6月7日にスタートしました。

1.目 標

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、

自己の生き方を考えていくための資質・能力を養う。

2.統一テーマ

1)「10年後の世の中と私 ―SDGsを通して考える―」とする。

2)これまでの学習とのつながりをふまえて、学びを深める。

・1年生(令和4年度)

「町づくりと延岡」「国際交流と延岡」「観光と延岡」「福祉と延岡」「食文化と延岡」「第一次産業と延岡」

「環境問題と延岡」の7つの分野でそれぞれの講師(市役所)から話を聞き調査し、3つの項目について模造紙

にまとめ発表

・2年生(令和5年度)

修学旅行先の広島、京都、大阪、北九州のうち一つについて、「産業」「歴史」「文化」「食」「観光」の5項

目について、延岡と比較しながら調べ、班で発表した。

3)10年後の社会を想像し想定するにあたり、上記の5つと関連した分野である「第

一次産業」「工業」「商業、施設」「観光(自然・歴史・食)」「医療福祉」「スポーツ、文化」の中から、

1つを選んで、その中で具体的なテーマを定めて、調べ、考える。課題探究活動は、18グループ(1グループ

は4~5人)に分かれて行う。

3.具体的計画

1)問題に出会う 「その1」 (学年全体で)

5月17日(金) 「オリエンテーション」

5月28日(火) 「10年後の世の中を考える」

講師:延岡市 企画課 牧瀬健吾さん

内容:「第2期延岡市人口ビジョン」「第2期延岡新時代創生総合戦略」

5月31日(金) 「探究とはどういう学びだろう」

講師:水永正憲(延岡市キャリア教育支援センター長)

内容:「変わる・変えるということ、10年後の世の中をどうしたら

想像できるのだろう、探究するとはどういうことだろう」

5月28日(火) メンター・先生方の顔合わせ、質疑等打合

2)問題に出会う 「その2」

6月 7日(金) 「ミッションの提示」第1回メンター指導・アドバイス

*1テーマ毎に、3グループを設ける。1グループは、4~5人で編成する。

同じテーマで、3グループがそれぞれ主体的に多様な取組を期待する。

3)グループ討議(解決策を話し合う)と中間発表

6月21日(金) 「SDGsを学ぶ」

講師: 吉永 昭吾さん (宮崎銀行 祇園町支店長)

内容: 「銀行とSDGsについて」(宮崎銀行が取組むSDGs宣言)

6月28日(金) 探究の計画

7月 5日(金) 第2回メンター指導・アドバイス

7月12日(金) 情報収集

7月19日(金) 第3回メンター指導・アドバイス

7月26日(金) 情報収集、整理分析、校外活動計画

4)相互に話し合い、解決策を深める。 最終発表。

夏休み ・自主的に学習する。(情報収集、勉強)

・校外学習として、2年生での職場訪問先や、よのなか先生(社会人講話)でお世話に

なった方々へのインタビュー活動等で、さらなる情報収集を行う

・(現場訪問や見学、フィールドワークを推奨する)

9月 6日(金) 整理分析、まとめ、表現

9月13日(金) 第4回メンター指導・アドバイス

9月27日(金) まとめ、表現、発表準備

10月 4日(金) 第5回メンター指導・アドバイス 「あさひタイム発表会」

10月11日(金) 学習したことをふりかえり要約する

10月18日(金) 旭祭 準備、リハーサル

10月19日(土) 「旭祭」 総合発表

メンターを担っていただくのは次の方々です

①「第一次産業」 久保田匠眸さん 延岡市 林務課 林業振興係

②「工業」 川﨑 秀樹さん 延岡市 工業振興課 企業立地係

③「商業、施設」 天野 善昭さん 延岡市 商業・駅まち振興課商業振興係

④「観光(自然、歴史、食)」 荒木 俊輔さん 延岡観光協会 観光事業課

⑤「医療福祉」 鈴木 伸宮さん 延岡市 地域医療政策課地域医療対策係

⑥「スポーツ、文化」 金子 大地さん 延岡市 アスリートタウン推進課 スポーツ振興係

(トータルコーディネーター 水永)

宮崎市立大塚中学校2年生 「働く意義について」の講話

6月6日(木)、大塚中学校2年生(6クラス、218人)に 「働く意義」について考える講話をしました。

「何のために学ぶのか」 「何のために働くのか」 「何のために生きるのか」 ・・・といったことを考えることなく、親や先生の奨めと、偏差値だけで漫然と普通科高校を選び、大学に進学し、大学4年生になって就活を始めて「自分は何が好きだろう」「自分には何が向いているのだろう」と考えても答えにたどり着かず、立ちすくんでしまっている皆さんの先輩たちの姿があります。

だれかの役に立つ、そのためにはどんな力をつければいいか。「自分の強みは何か?」 「どんな力を身に付ければいいか?」 と問い続けることが大事です

自分にとって幸せとは何だろう? (ある中学校で出された意見です)

・家族や友達と一緒に過ごしている時

・欲しいものが買えて、好きな事ができて、自分の願いが叶うこと

・一日一日が平和で過ごせること

・好きなものを好きなだけ食べている時

・あたり前の生活があたり前にできること

・友達がいること

・友達を大切にする、友達が困っていたら助け合ったり相談にのる

この最後の言葉には感銘をうけました。自分のことだけではきっと幸せにはなれないのだと思います。

〇自分にとって幸せとは何だろう

〇自分にとって本当に大事なこと

この二つを是非考えてみてほしいと提案しました。

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立東海中学校2年生 「探究すること」 講話

5月17日に、東海中学校2年生(4クラス、137人)に、6月実施予定の職場体験学習の心構えについて、「君たちはどう生きるか 未来は可能性に満ちている」と題して講話をしました。

次の三つを話しました。

1. 君たちが漕ぎ出す社会は、可能性に満ちている

2. 多様な「働くすがた」がある

3. 自分にとって幸せとは何か? を考えることが大事

大人は、「AIで仕事がなくなる、正解がない社会になる」とよく言いますが、本当は違います。

「AIで新しく仕事が生まれる、正解はいくつもある」のが正しいのです。

何のために「働く」のか?

「働くということ」は、人のためになる、人の役に立つ、人の助けになることで、人に喜んでもらえるものでなければ成り立たないんです。

世の中には、多様な仕事があります。そして多様な働き方があります。実に様々な大人たちがいるんです。そういう大人の姿にもっともっと多く触れて欲しいと思います。

「自分にとって「幸せ」とは何だろう?」と、考えてみてはどうだろう!

「幸せ」は変わっていいんです。一度、じっくり考え抜いてみる。そうすれば、将来仕事をしていて、人間関係で問題にぶつかった時に、それを「乗り越える力」に間違いなくなります。

体育館で礼儀正しく講話を聞く生徒たち

(トータルコーディネーター 水永)

延岡高校SSH MS科2年生 メンター指導がスタート

5月14日に、令和6年度 延岡高校SSH MS科2年生(2クラス、78人) 「STI課題研究」のメンター指導がスタートしました。

1年生の時に「プレ課題研究」で決定した研究テーマ(自然科学)について課題研究を行います

生徒は、「物理」7班、 「化学」6班、 「生物」4班、 「数学」3班 20の班(1班は3~5人)に分かれて研究にあたります。

次の方々にメンターとして指導にあたっていただいています。

1)萩尾 蓮 (旭化成株式会社 電池材料事業部 ハイポア品質保証部 日向品質管理課)

2)旭化成ファインケム株式会社 品質保証部の4名の方々に入れ替わって担当いただきます

松浦 友香里(品質管理1課)

森 武徳 (品質管理2課)

西山 拓郎 (品質保証課)

恒川 友紀 (品質管理1課)

3)甲斐 奈月 (旭有機材株式会社 管材システム事業部 管材テクニカルサービス部

テクニカルリサーチグループ)

4)赤塚 一義 (九州電力送配電株式会社 宮崎支社 配電部

延岡配電事業所 配電制御グループ長)

*上記1)~3)の方々には、昨年1年生の時に引き続いてご担当いただいています

年間の活動計画は下記の通りです

下記の時間帯は、14:20~16:10(110分) *は短縮授業で13:55~15:35(100分)

4月 9日(火) オリエンテーション

4月16日(火)* 講義①「研究の方法・すすめ方」大倉正道(九科大教授)

4月23日(火)*

4月30日(火)*

5月 7日(火)*

5月14日(火)* 第1回(生徒・メンター・先生方との顔合わせ)

5月21日(火)* 講義②「研究結果の分析方法・まとめ方」竹澤眞吾(九科大教授)

<萌樹祭(文化祭):6/20,21>

6月11日(火)

6月25日(火) 第2回メンター指導 (発表・検討会)

7月 9日(火)

<夏休み:7/29~8/30><体育大会:9/9>

9月 3日(火)

9月10日(火)

9月17日(火) 第3回メンター指導 (中間発表)

9月24日(火)

10月 1日(火)

10月 8日(火)

10月15日(火)

10月22日(火)*

10月29日(火)*

11月 5日(火)*

11月12日(火)* 第4回メンター指導 (発表・検討会)

11月19日(火)*

12月 3日(火) 講義③「ポスターの作成方法」大倉正道(九科大教授)

12月10日(火) <修学旅行:12/15~20>

1月14日(火)

1月21日(火) 第5回メンター指導 (発表・検討会)

1月28日(火)

2月 3日(月)午前4時限 第6回メンター指導(課題研究発表会・ポスターセッション)

2月25日(火) 論文作成

3月11日(火) 論文作成・課題研究のまとめ

(トータルコーディネーター 水永)

延岡高校SSH MS科1年生 「探究すること」 講話

4月22日(月)に、延岡高校 メディカルサイエンス科1年生(2クラス、82人)「探究するということ」 というテーマで講話をしました。

講話の最後に、「大学では何を学ぶのか(高校生の君たちへ)」と題したレポートを配付しました。

〇大学生になったら、どんな生活をするのでしょうか?

高校生の今、想像してみたことはありますか?

親元を離れて一人暮らしをして、今まで会ったことのないような友達と語り合ったり、見たこともないようなお店や街に出かけたり・・・と、自由で楽しい生活が待っていると、胸躍らせていることでしょう。

〇大学生のことを「学生」と言いますよね。高校生までは「生徒」と呼ばれていました。

学生と生徒とは、どう違うのでしょうか。

生徒とは教えを受けて実行する人で、学生とは自立的・主体的に学ぶ人なんだそうです。

つまり、大学生になったら、先生から教えられる存在から、自ら何かを学ぶという姿勢に変わらなければならないということですね。とても大きな変化が待っています!

〇大学入試が変わり始めましたよね。

実は、大学入試よりももっと大きく変わるのが大学での教育と言われています。

皆さんが大学生になった時は、今までとは大きく違った大学教育になっているのです。

それは「学生」の意味をさらに深化させて、「主体的に、答えのない問題に答えを見出す」ことに主眼が置かれた教育になっているはずです。

〇今までのように、先生が教えてくれることを覚えたり学んだりするだけでは済まなくなります。テストも、暗記した知識を問うだけのものではなくなりますし、体験や対話を通して自分の意見が言えることが求められるようになります。

でも、「自分で考える」力を身に付けるには、大学生になってからでは遅すぎます。

〇最近は、SNSが普及して、本や新聞という「活字」をあまり読まない人が多くなりました。大学生でも本を読む人が少なくなっているそうです。

読書は、生きる力や生きる楽しみを見つけるには、間違いなく大きな力になります。

大学生になったら「是非、読書する楽しみ」を覚えてほしいと思うのです。

〇藤原正彦さんは、「国家の品格」というベストセラーの著者としても有名な方です。

専門は数学者ですが、歴史や文学などにも深い教養をお持ちです。

その藤原さんが、お茶の水女子大学で学生たちと一緒に続けられた読書ゼミの様子を書かれたのがこの「名著講義」(文春文庫)です。

学生たちに本の読み方を語られています。

これらの本を読んだ学生たちが劇的に変わっていく姿が、いきいきと描かれています。

〇この中で紹介されている本は次の11冊です。

「武士道」 (新渡戸稲造)

「余は如何にして基督信徒となりし乎」 (内村鑑三)

「学問のすすめ」 (福沢諭吉)

「新版 きけわだつみのこえ」 (日本戦没学生記念会 編)

「逝きし世の面影」 (渡辺京二)

「武家の女性」 (山川菊栄)

「代表的日本人」 (内村鑑三)

「山びこ学校」 (無着成恭 編)

「忘れられた日本人」 (宮本常一)

「東京に暮らす」 (キャサリン・サンソム)

「福翁自伝」 (福沢諭吉)

〇タイトルを見ただけで、とてもカタくて難しそう、と思いましたか。

確かに、社会や国語の教科書に出てくるような本ばかりですね。

でも、この「名著講義」は、実際の読書ゼミでの授業を、そのまま再録した構成になっています。だから、藤原先生と学生たちとのやりとりが、会話の形で書かれています。

とても読みやすいのです。是非、手に取って読んでみて下さい。

〇この11冊の本を読むのは大変ですが、「名著講義」1冊であれば大丈夫です。

是非読んでみて下さい。

大学生になってからでは、遅過ぎるのです。

高校生の今こそ、読書の楽しさを覚えるキッカケをつくるチャンスです。

それは、将来まちがいなく、あなたの力になることと信じます。

(文春文庫 2012.5.10刊 /初出は2009.12刊行)

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立 東海中学校2年生「ひなた場」を実施

3月5日(火)に、東海中学校2年生(135人)を対象に「ひなた場」が実施されました。

5名の人生紙芝居講師、23人の対話講師が、6人ずつの班に分かれた生徒たちと対話を行いました。長友はるなさん(県キャリア教育支援センター)にファシリテーターを務めていただきました。

講師の方々と生徒たちとの対面

東海中学校2年生は、この半年間で5連続「よのなか教室」を体験してきました。

9月27日 第一回 王子谷剛志さん(旭化成柔道部選手、全日本柔道選手権優勝)

10月24日 第二回 門田賢士さん (千徳酒造 社長、延岡工業高校で甲子園出場)

11月17日 第三回 8人の講師の方々から、2名を選んで講話を聞く

1月19日 第四回 8人の講師の方々から、2名を選んで講話を聞く

2月16日 第五回 立志式で、上田耕市さん(虎彦株式会社 社長)

その仕上げとして、今回「ひなた場」で、地域の大人と対話を通して学びを深めました。

130人を超える規模での「ひなた場」の実施ははじめてでした。

すすめ方等での課題も明らかになりましたので、これから都市部の中大規模の中学校での開催に取り組んでいければと願っています。

23班に分かれて自己紹介から始まった 講師との対話では生徒たちはたくさん話していた

原則1対1での対話を確保しつつ、お願いする講師の数も持続可能なものにしていくこと等を考え、いくつかの改善工夫を試行しました。

まず、班編成は3人ではなく、6人としました。対話・紙芝居の1サイクル時間を15分ではなく倍の30分としました。その結果全体の所用時間が2時間ではなく3時間になります。

そして対話を1人15分確保するため、対話に入らないもう1人の生徒には、4つの「交流ブース」を設け、そこに先生に1人入っていただき自由トークを行うことにしました。

また、人生紙芝居(15分)の終了後に残る15分の間は、ワークシートに感想や意見等を書き込み、ふりかえりの時間にしました。

課題の一つとして、人生紙芝居に集まる生徒数が20人前後と多くなったため、声が届きにくかったり、まとまりにくくなったりしていました。紙芝居講師の数を増やすか、会場を別にするかなどの再検討が必要です。

先輩の人生グラフを聞く生徒たち 交流ブースで、先生と和やかに自由トークする生徒たち

修了後、講師の方々からは次のような感想やご意見をいただきました。

「やんちゃな子や、しゃべれない子もいた。しかしその生徒の得意なことや辛かったことを聞いてあげると話ができるようになった。ひなた場がいい機会になったのではないかと感じた」

「友達ができるなど何か一つあるだけでも学校が楽しくなる。この時期の中学生に大人たちの関わりなどが及ぼす影響は大きいと思った。この時期の子供たちに関わる大人の責任は大きい」

「思った以上に生徒たちは素直だった。見た目だけで判断してはいけないと思った」

「今後一緒に働くかもしれない世代の声を聞く機会になった」

一緒に参加していただいた校長先生と担当の先生からは次のようなお話をいただきました。

「生徒たちの表情が普段とちがってとても良かった。学校の机上では学べないことが学べたと思う」

「普段学校では見られないような姿に感銘を受けた。普段はあまり話さない子たちが、対話で話している様子を遠くから見ていて、こんなにしゃべるんだ、と気付いて驚いた。とてもいい時間を過ごせたと思う」

(トータルコーディネーター 水永)

延岡市立 北方学園中学校2年生「立志式」講話

2月18日(日)に、北方学園中学校2年生(19名)で「立志式」が開催されました。

前半では、生徒たちが「立志の決意」を発表して、後半では、記念講演として水永が「君たちはどう生きるか -君たちの未来は可能性に満ちている」と題して講話をしました。

1月9日(火)に、ビデオメッセージ「教えて!よのなか先生」から、水永正憲の「自分にとって幸せとは何だろう」を視聴しました。そして3つのワークシートを使って、「①印象に残ったことなど」「②理想の将来を達成するため(マンダラート)」「③将来なりたい自分のためにがんばりたいこと」を書き出しています。

1月19日(金)には、お互いの考えを紹介し合い、さらに自分の夢を具体的に描き、1月26日(金)には、立志式で発表する(一人2分間)内容をまとめて、立志式に臨みました。

ビデオメッセージを視聴し、HPに掲載されているワークシートも活用されたケースを知ったのは初めてでしたので、生徒たちにどんな学びができたのか大変関心がありました。

「ひとつの言葉」をもとに将来を語る、夢を語る。その夢はどうすれば実現できるか、さらに夢が実現したらどうしたいか・・・と先の先まで考えさせておられました。自分の思いを掘り下げていくには、ビデオメッセージとワークシートは効果的な方法になっていると感じました。

講演では、「AIで仕事がなくなるのではなく、AIで新しく仕事が生まれる」のだということ。「正解がない社会になるのではなく、正解はいくつでもある社会になる」のだということを話しました。

そして、アンジェラ・アキさんの「手紙~拝啓十五の君へ~」を紹介しながら、15年後になりたい姿や夢がまだなくてもいい。今の自分を深く掘り下げてみることが大事。さらに、将来の夢を考えるだけではなくて、今悩んでいること・不安に思っていることなどを、15年後の自分に向けて打ち明けてみてはどうだろうか。そういう手紙を書いてみてはどうだろうか。と話しかけました。

後に届いた生徒たちの感想文には次のようなことが書かれていました。

「私は講演を聞いて、幸せは変わっていいということが分かり、いろいろなことに挑戦してみたいと思いました。」

「自分にとって幸せとは何か? という問いかけでは、すぐには何も思いつきませんでした。自分がやりたいことだけでなく、人の為になることなど、先のことも考えてこれからのことについて、あらためて考えていきたいと思います。」

「私が心に残ったのが、紹介してもらった「栄光より挫折、勝利より敗北、成功より失敗。負けてはじめて覚える。失敗しなければ絶対うまくならない。」という横浜高校野球部の渡辺監督の言葉です。」

「「手紙」という歌を聞いたことはあるけど、歌詞について深く考えてなくて、考えたときにすごく納得できた。」

(トータルコーディネーター 水永)

立志の言葉を述べる生徒たち

延岡高校2年生 課題研究ポスターセッション、SSH運営指導委員会

2月10日(土)に、延岡高校2年生(普通科4クラス・156人、MS科2クラス・78人)の課題研究ポスターセッションが行われました。

昨年4月にオリエンテーションが行われ、この1年間で28回(毎回2時限)の探究学習が積み重ねられました。その中で、普通科では7人のアドバイザーが9回、MS科では4人のメンターが6回、学校に出向いて質問に応えたりアドバイスを行ったりして、生徒たちと意見交換を行っています。

数学・物理・化学・生物などの自然科学系が41班、人文社会科学系が16班で構成されていました。この日は、宮崎大学と九州保健福祉大学の先生方と、民間企業の方々15名が評価委員として参加され、生徒たちの発表に耳を傾け、質問や意見を述べていただき、審査評価も行っていただきました。

1年間の成果をポスターで発表する生徒たち

この日の午後、SSH運営指導委員会が行われました。

委員の一人として、次のような意見を述べさせていただきました。

「答えのない問題に答えを見出す力を養うとされる探究学習は、学校内だけで閉じずに、社会人と積極的に協働して取り組む必要があります。

学校が企業に一方的に負担をお願いする、と考える必要はありません。産業界にとってもWINがあることを、先生方に共有していただくことが大事だと思います。」

「一方で、社会人講師の人選・依頼を、持続可能なものにしていく必要があります。

これまではメンターやアドバイザーの人選・依頼を、キャリア教育支援センターだけで担ってきましたが、担当の教職員と分担しながらすすめていく仕組みを作ることが大事だということに思い至りました。(今年度、普通科1年のSDGsフィールドワークで、全教職員で行う体制をつくり、市内3団体に協力してもらう仕組みを構築されたことは有意な参考になります)」

「メンターと教職員・生徒との連携を深めるための工夫が求められています。

メンターと教職員との連絡手段としてEメールと携帯電話の双方を共有すること。

メンターと生徒とがEメールで自由に連絡をとり合えるようにすること。

メンターと教職員との役割・責任の分担を明らかにすること。

メンター同士の横の連携を深めるため、交流懇親会をスタート時と期中に2回程度行うこと。」

(トータルコーディネーター 水永)

『 「工都のべおか」で STI for SDGs 人材を育成するカリキュラムの開発 』

西都市内中学校1年生合同で「キャリアみらいゼミ」が開催されました①

西都で暮らし働くことの意義や魅力、その前段階としての高校での学びの在り方などについての理解を深めるとともに、将来における自己実現や社会貢献、進路実現について考える「キャリアみらいゼミ」が、今年も西都市内中学校1年生を対象に行われました。

広い西都市内にある、妻(つま)中学校、三財(さんざい)中学校、都於郡(とのこおり)中学校、穂北(ほきた)中学校 銀鏡(しろみ)中学校、三納(みのう)中学校の1年生が一堂に会する貴重な学びの場。

長文となるため、2回に分けて報告したいと思います。

オープニングムービー、橋田市長あいさつ、来賓紹介から開会式が始まりました。

その後、「マインドセット」をテーマに、穂北中学校・竹下校長先生、銀鏡中学校・黒木先生、宮崎県教育研修センター・草刈指導主事によるトークセッション。

・なぜ西都市ではこのキャリアみらいゼミをはじめ、さいと学に力を入れているのか?

・これから身につけていきたい力と、その理由となる社会的背景

・この学びのねらい、参加する1年生にどんな気持ちで参加してほしいか

・次のプログラム「ハイスクール・クエスト(妻高校校長先生、現高校3年生3名登壇)」でつかんでほしいこと

について、聞き手・西都市教育委員会・笠主査より問いかけがされました。

さいと学の理念にひもづく様々な活動を振り返ることで、一人一人が自分のキャリアプランを練り上げていってほしい、というメッセージや、午後の地域人材からの学びでは「ぜひ、生き方に着目してほしい」というメッセージが生徒たちに送られ、まさに午前・午後と続くこの会のマインドセットとなる時間でした。

続いて、【第一部 ハイスクール・クエスト】。

西都市内唯一の高校で、100年を超える伝統校・県立妻高校より、三浦校長先生、3年生の黒木さん(普通・文理科学コース)、池迫さん(情報ビジネスフロンティア科)、飛賀さん(福祉科)が登壇し、「高校とはどんな力を伸ばすところなのか?」についてお話されました。高校とはそもそもどんな場所なのかといった全体的な視点からの話や現役高校生のリアルな声も聞ける場となっていました。

特に、「もし、もう一度中学生に戻れるとしたら?」との問いに、高校生全員が「勉強を頑張りたい」と答えていましたが、その理由は一人一人さまざま。

「自分の長所を書くときに困った。いろんな経験をしておけば、もっと自分を発見できたかもしれない」「計画性をもって取り組む訓練をしておけば良かった。スケジュールを立てるときに、生徒会や部活動の予定がかぶったり、長期休暇中の課題を後にためたりしてしまった」という実体験をもとにして語られるエピソードは、多くの中学1年生に刺さったのではないかと思いました。

会場にいる1年生からは「高校で身につけた力は?」「集中できる勉強方法は?」という質問があがっていました。

午前の部最後は、【第二部 マイタウン・クエスト】。

毎年、西都市内地区を超えた歴史文化に深く触れる学習の機会となっているこの会。今年のテーマは「日本最強の城と都於郡」。

都於郡中の生徒による調べ学習の発表から始まり、地形を利用した攻めと守りの城となっていることや、もしも、大きな勢力となっていた伊東氏(都於城)が伊東氏VS島津氏の戦いで勝っていたら・・・という仮説が津曲社協係長より語られました。都於郡では学校で甲冑を実際に作る学習があるなど、地域の歴史を体感的に学ぶ機会もあるようですが、地区外に住む中学生にとっては初耳な内容も多かったようです。

また、伊東マンショ(満所)については、以前飯牟禮氏がプロの漫画家へ依頼し制作された漫画を元に、有志で声優を集めて音声吹き替えをしたアニメーション動画で紹介されました。「わかりやすく生徒たちに届けたい」と時間をかけて今も続編の制作を進めているとのことでした。

ここで午前の部が終了。昼食を挟んで、午後の部開始です。

(西都市内中学校1年生合同で「キャリアみらいゼミ」が開催されました②へ続く)

延岡市立 東海中学校2年生で「連続よのなか教室」

東海中学校2年生(4クラス、135名)では、キャリア教育の学年目標として下記をめざして取り組んでいます。

1)キャリア教育活動を通して将来の生き方を考え進路計画を立てることができる生徒を育てる

2)自己理解を深め、啓発的な体験を通して、職業に関する理解を深めさせる

そして、「総合的な学習の時間」では、1学期に3日間の「職場体験」を経験しました。

2学期~3学期には、「何のために〇〇をするのか」について、生徒一人一人がテーマを決め、主体的にを将来を考える場をつくっていきたいと考えています。

そこで、9月から半年間をかけて、「5連続よのなか教室」を実施することになりました。

9月 8日(金)14:40~15:30 オリエンテーション (何のために〇〇するのか)

9月15日(金)13:40~15:30(2時限) テーマ設定、よのなか教室に向けて、キャリアパスポート記入

9月27日(水)13:40~15:30(2時限)「第1回よのなか教室」(王子谷剛志/旭化成柔道部選手)

9月29日(金)13:40~14:30「学活」 修学旅行に向けて

10月 6日(金)13:40~15:30(2時限) 同 上

10月12日(木)13:40~15:30(2時限) 同 上

10月20日(金)13:40~15:30(2時限) 合唱コンクール、鑑賞教室

10月24日(火) 9:45~10:30「学活」 「第2回よのなか教室」(門田賢士/千徳酒造 社長)

10月27日(金)13:40~15:30(2時限)*行事 修学旅行の説明会

11月10日(金)13:40~15:30(2時限) 同 上

11月17日(金)13:40~15:30(2時限) 「第3回 よのなか教室」(8人の講師から2人を選ぶ)

11月24日(金)13:40~15:30(2時限) 修学旅行(直前指導) 11/26~28(長崎・福岡)

12月 1日(金)10:45~12:35(2時限) 修学旅行のまとめ

12月14日(木)13:40~15:30(2時限) 修学旅行のまとめ発表

1月12日(金)13:40~15:30(2時限)

1月19日(金)13:40~15:30(2時限) 「第4回 よのなか教室」(8人の講師から2人を選ぶ)

1月26日(金)13:40~15:30(2時限) キャリア教育講演会(キャリアプランニング/ソニー生命)

2月 2日(金)13:40~15:30(2時限) 立志式に向けて

2月 9日(金)13:40~15:30(2時限) 同 上

2月16日(金)13:40~15:30(2時限)*行事 立志式

「第5回 よのなか教室」(上田耕一/虎彦㈱ 社長)

3月 1日(金)14:40~15:30

3月 5日(火) 9:45~12:35(3時限)*道徳+総合 「ひなた場」

第3回の講師は次の方々でした。生徒たちは2人を選んで話(30分)を聞き質疑応答をしました

1.石内裕貴さん(旭化成柔道部選手・副主将、30才・100kg級・天理大)

2.尾原琢仁さん(旭化成柔道部選手、28才・100kg超級・筑波大)

3.繁昌久哲さん(旭化成 延岡総務部総務グループ長、 元旭化成柔道部)

4.友碇利勝さん(アンカーフレンズ株式会社 代表取締役、 元旭化成柔道部)

5.佐藤照政さん(株式会社キーレックス ENEOS出北CS、昨年恒富中でコネクト講師)

6.永田夕理さん(株式会社コノハナ 営業、 昨年恒富中でコネクト講師)

7.吉玉勇作さん(株式会社吉玉畜産(延岡よっとん)代表取締役)

8.桑原勇斗さん(FC延岡AGATA 監督、 ㈲ はーと介護 取締役)

第4回の講師は次の方々でした。生徒たちは2人を選んで話(30分)を聞き質疑応答をしました

1.川田修平さん(旭化成柔道部選手、 27才・100kg超級・明治大)

2.後藤龍真さん(旭化成柔道部選手、 24才・100kg級・東海大)

3.松田陽子さん(城山ふとん店 店舗責任者) *ビデオメッセージ有り

4.岩田直樹さん(株式会社キーレックス)

5.吉弘和泉さん(虎彦株式会社 取締役営業部長)*ビデオメッセージ有り

6.桑原英一さん(FC延岡AGATA 代表取締役社長、㈲ はーと介護 代表取締役会長)

7.奥野貴大さん(延岡市 商工観光文化部 工業振興課 工業振興係)

8.酒井康行さん(延岡市キャリア教育支援センター コーディネーター)

9月からの活動開始に備えて、夏休みの時間を活用して、8月22日(火)に県教育研修センターの草刈淳さん(指導主事)をお招きして、先生方の「キャリア教育研修」を行いました。

「どんな子供を育てたいのか」、「よのなか先生にどんな話をしてもらいたいのか」・・・ 「何のために」という議論を毎回深めることが大事だと学びました。

この研修会での協議の結果、9月から始まる各行事を、先生方が分担されて、各回を受け持たれることになりました。

立志式では、これまでの学びをふまえて、「こんな大人になりたい」について考え、表現することにしました。普段なかなか人の話を聞けない子たちもいましたが、この場では自分で考えて言葉にして発表する姿に、先生方も感動しながら聞き入っておられました。

そして、最後のまとめとして、3月5日に「ひなた場」を実施しました。

親や先生以外のナナメの関係にある地域の大人と、1対1で対話をすることで、自分自身を深く見つめる機会になりました。 (この「ひなた場」については別途活動日誌で報告しています)

(トータルコーディネーター 水永)

門田さんの話を、体育館で聞く生徒たち

若手社員が語る「働く喜びと苦労」IN 北川中学校

1月18日(木)に、延岡市立北川中学校(全学年 59名)で、延岡市内で働く若手社員による「よのなか教室」が開催されました。

これは、延岡地区の地元企業で働く若手社員(5社の6人)が集まり、自分の会社や職場を超えて、同じ世代の仲間と異業種交流することにより、働くモチベーションと帰属意識を高めようと計画されたものです。 研修の最後に、中学生に「働く喜びと苦労」を語ることになっていますので、キャリア教育支援センターとしても積極的に関わっています。

6月から毎月1回の研修を重ねて、今回地元の中学校で「よのなか教室」を行い、自分の仕事の意義や魅力を語りました。これまでの自分を振り返り、これからの会社と自分の役割を見つめ直す機会になったことと思います。普段はあまり触れることのない地元で働く若手社員の姿に、生徒たちも刺激を受けたようです。

(トータルコーディネーター 水永)

講話を終えた6人の若手社員たち 講話のあと質問する生徒に和やかに答える講師

高千穂町「子育て講演会」で講話

1月12日(金)19時から、高千穂町PTA連絡協議会の主催による「子育て講演会」(約100名)が行われ、「育むということ -子供たちの未来は可能性に満ちている」と題して講話しました。

あとでいただいた感想文ではたくさんのメッセージが語られていました。

「未来、白紙、正解はたくさん。とてもワクワクすることだと感じました。子供たちにも、明るく伸びてほしいとあらためて考えました。」

「子育て真っ最中で、我が子に対して親の意見や押し付けが子供が育たない一つの要因になっていることを痛感していた中での講演だったので、共感とともに、どのようにこれから子供たちや若い世代に接していけばいいのかをとても考えさせられました。言っても分かってもらえないからと諦めず、寄り添い、意見を聞いて、互いにWIN ーWINの関係を築いていきたいと思いました。」

「自分にとって一番大事なことは何か? 幸せとは何か? を子供たちと話してみたいと思いました。問題にぶつかった時に乗り超える力をこれから養っていけたらいいです。お家でもあれはダメこれはダメではなく、何がやりたい? 何か手伝うことはある? の言葉がけをできるだけやってみたいと思います。」

「“感謝される” より “感謝する” 方が生きがいややりがいを感じる。」ということに、とても同感しました。ありがとうございました。」

(トータルコーディネーター 水永)

PTAの保護者と先生方に熱心に聞いていただきました

日本商工会議所で「延岡での取組」を紹介

12月20日(水)に、東京で行われた日本商工会議所の「第3回 教育委員会」にて、「延岡市におけるキャリア教育の取組について」紹介しました。

本会は、「観光委員会」、「地域活性化委員会」、「労働委員会」との合同で開催され、全国の商工会議所の会頭や専務理事など約150名が参加されていました。延岡での「よのなか教室」の取組を紹介してほしいとの依頼を受けて、東京へ出向き対面で行ったものです。

日本商工会議所は、全国各地の商工会議所が取り組むキャリア教育活動の見える化と、好事例の全国への横展開を目的に、事例集「広がる! 深まる! 商工会議所のキャリア教育」を2年毎に作成し公開しています。

2022年の同書では、好事例として14例を紹介。地域により、対象は小中高生から大学生まで多岐にわたっています。

会合の後で、横須賀商工会議所、北九州商工会議所、石川県小松商工会議所の方々からお声をかけていただき交流することができました。

その後、商工会議所から話を聞かれた北九州教育委員会からお問い合わせがあり、1月29日に、リモート・オンラインで説明と意見交換を行うことができました。こちらからの情報提供だけでなく、北九州市におけるキャリア教育の取組も聞かせていただき刺激になりました。特に小学生へのキャリア教育の取組には貴重なヒントを感じることができました。

このような広域での交流、情報交換に拡がり、とても貴重な機会になりました。

(トータルコーディネーター 水永)

日本商工会議所の 「キャリア教育事例集」

(日商のHPに掲載されています)

「探究って自分にとってなんだろう?」をテーマに県立宮崎東高校で進路フォーラムが開催されました

定時制夜間部で学ぶ生徒が、自己実現のために目標をもって努力し成長することを推進するため、総合的な探究の時間と進路について考える契機にしたい。

と企画された進路フォーラムが、12月15日18:40〜20:05、宮崎県立宮崎東高校で開催され、登壇者4名がお話しし、生徒約70名、保護者約15名の方が出席されました。コーディネーター福島は、ファシリテーターを務めました。

「探究って自分にとってなんだった?」と題したこのフォーラムの登壇者をご紹介します。

株式会社ベネッセコーポレーション・教育情報部教育情報センターでセンター長を務めていらっしゃいます、谷本祐一郎さん

宮崎東高校定時制夜間部卒業生で、現在バンド「namaru」で活躍されている、髙田さやかさん

同じく宮崎東高校定時制夜間部卒業生で、現在は香蘭ファッションデザイン専門学校に通い、ファッションビジネスの企業への就職が決まっている篠澤弥吹さん、そして現3年生の兒玉琉祐さんです。

探究の一般論ではなく登壇者の皆さんのストーリーから宮崎東高校での探究活動の特徴について紐解かれていくような時間でした。

この日の話の中から登壇者のみなさんの金言をいくつか抜粋してみます。

*学校の外の人に自分の伝えたいことが伝わり、影響力がもてたときに探究のアクセルが踏めた。

*ここでアクセル踏めた、ぐっと進んだというより一つ気になることを調べる、やりたいと思ったことを口に出す、外に出すの繰り返しで気づいたら進んでいった。

*こころが動いた瞬間を大事にしてほしい。意識しないと通りすぎてしまう。それはもったいないなって思っている。

*一生付きまとうのが探究(探求)。自分のやりたいことが本当は違うかもと思うときもあるけど、こころが動いた瞬間に向き合い続ける。

*目標とは、ときめくこと。立てていたときめく目標が叶ってしまったから、今また(自分の中のときめくことを)探究している。

*自分で食べていくために、食べられる仕事に妥協しようと考えたこともある。だけど本当にやりたいことをやらないと後で悔しいって思うだろうな、と思って決めた。

*ここ(宮崎東高校)では先生に否定されたことがない。一人の人間として対応してくれていると思えた。

キャリア教育を実践していく上で、身につけていくべきとされる「基礎的・汎用的能力」。基礎的・汎用的能力は、どの職業や分野においても自立するために必要な基盤の力で、人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力の4つに分けて考えられています。

この観点から

学校内外の人と意見交換をするにあたって、自分が意義を感じていることを深掘りしどうやって伝えるかを工夫したり、人と話して新しい視点が得られてブラッシュアップしたり、ゴール達成に向けて今まだできていない課題と向き合ったり、具体的にどんなアクションをとっていくのかを計画立てたりする事を通して、身についた力があるのだろうと推察します。

普段身近なところで生徒をサポートされている先生とどのように連携していくと、より基礎的・汎用的能力の向上に外部講師・外のメンターとして貢献できるのかということを今後も考えていきたいと思いました。

また、参加生徒から、たくさんの感想が寄せられました。全てご紹介したいところではありますが、一部抜粋してご紹介します。

<参加生徒からの感想>

*今後の進路に活かせる内容でした。自分の好きなことができるのはあたり前ではないし、見つけること自体も簡単じゃないんだなぁと思いました。

*自分も将来したい事について、つきつめている時に疲れたり、ときどきしなくなったりした時に好きなことをしているつもりなのに、本当にこれが好きな事なのかわからなくなることがありますが、講演の話を聞いて、先輩たちも同じ経験をしている様子だったので、安心したのと同時に、ちゃんと好きな事をできるんだなと自信がつきました。これからも好きだなと思ったことはつきつめていきたいと思います。

*東高を卒業された人たちの話を聞くと、自分の好きな事を将来に活かせているのがすごいなと思いました。とてもいい話ばかりで、自分自身も不登校だったので、進路フォーラムを聞いて本当に良かったなと感じました。活躍されている人を見て、自分も頑張ろうと思いました。

*将来の夢がなくても、趣味や好きな事を見つけてそこから始めれば良いんだ、今、夢や目標がなくても遅くないんだと思いました。

<コーディネーター 福島>

高鍋町立高鍋東中学校で対話型キャリア教育プログラム「ひなた場」が開催されました

近年、対話に関連する新書が多く出版され、企業における組織開発分野でも「対話」だけでなく、オープンダイアログ、ナラティブなど対話を意味する言葉がたくさん聞かれるようになりました。

雇用形態の多様化や、立場や背景の異なる人と共創する機会が増え、絶対解だけでなく、人の数だけ正解も正義もあるという前提で、最適解・納得解を合意形成をしながら共に創っていこうとする社会的な流れがあるように思います。

宮崎のキャリア教育においても、外部講師による講話型のプログラムも多く実施されていますが、年々対話型プログラムの実施数が増えています。

今年度、高鍋町内にある県立高鍋高校では「対話でぶつける日」が、

高鍋西中学校では「ひなた場」が開催され、いずれも対話を軸としたキャリア教育プログラムでした。

そんな中、12月7日(木)高鍋東中学校でも、1年生約120名向けに対話型キャリア教育プログラム「ひなた場」が開催され、46名の地域の大人が講師や先輩として集まりました。

ひなた場とは?

ひなた場は、中学校段階からのキャリア形成支援の取り組みとして、全県下の子どもたちが、宮崎で暮らし、働く意義を理解した上で、自分自身の進路や将来像を描くことができるようにすることを目的としたプログラムです。

従来から、社会人講話のような取り組みはありますが、一度に出会えるロールモデル(大人)の数が限られ、中高生とのマッチングも難しく、深く共感・理解・イメージするところに届いていません。

そこで「ひなた場」では、「対話」を軸に子どもたちと大人をつなげます。互いの人生を語り合うことを通して、憧れのロールモデル(大人)を見つけたり、気軽に相談できる少し年上の地域の先輩との関係をつくったり、自分自身の将来を深く考え、描いていく、そんな「きっかけ」を届けています。そのきっかけを届けてくれるのは、ナナメの関係にあたる地域の大人の皆さん。(ひなた場では、先生や保護者をタテの関係、友人をヨコの関係と表現しています。)

「入試のスタイルが変化し、進路も多様化してきました。子どもたちは、自分で情報を得て選んでいく力を身につけていく必要があります。」そう語るのは、1年生学年主任の先生。

そのためにも、子どもたちがなるべく早くに多様な生き方に触れ、自分の現状を知り、これからの生き方について考えられる機会を作りたいと考えられていたそうです。

ひなた場では、地域の大人との対話の前に、生徒はこれまで生きてきた過去を感情の動きと共にグラフ化した「人生グラフ」を作成します。自分の足跡や現状の確認ができる機会です。

また、ひなた場当日は、3名の大人の人生ストーリーを聞き、これから自分はどんな大人になりたいかを考える機会でもあります。

当日は、たくさんの地域の大人にご協力いただき、体育館、武道場、多目的室の3部屋を使っての開催となり、生徒たちが前のめりになって話を聞く姿や、生徒自身が考えながら話している姿がありました。

実施後、学年主任の先生と、講師・先輩を探してくださった高鍋町キャリア教育支援センターの森コーディネーターと振り返りを行いました。

学年主任の先生より

「目標ややりたいことを最短ルートで実現することが王道のように思えることもありますが、リアルな社会はまっすぐな人生というわけでもないですよね。失敗談を話してくださることで、生徒たちは回り道の多様さに触れられ、回り道をしたからこそ得られたものがあるなど、いろんな生き方があることにも気づけます。世の中には、こんな人になりたい!もあれば、あんなふうになりたくない、と感じる人との出会いもあるでしょう。そういったモヤモヤも、そう感じる自分はどんな人間なんだろう?と内省する機会になります。多くの人生の先輩方に関わってもらえて、本当に良かったです。3年生のO先生と、高鍋町キャリア教育支援センターの森さんが地域の方とつなげてくださったからこそ実現できたと思っています。」

高鍋町キャリア教育支援センター・森コーディネーターより

「高鍋町にこんなに子どもたちのことを一緒に考えてくれる素敵な大人がたくさんいるんだと再確認できました。高鍋いい町だなぁと改めて感じました。こんな積み重ねが、子どもたちの心の宝物になったら嬉しいですね。」

来年度も実施する方向でご検討されているようです。

引き続き、良い形で高鍋町キャリア教育支援センターと連携できればと思います。

<コーディネーター 福島>

西都市立三財中学校9年生が校内で探究活動の発表を行い、下級生へ楽しさ、やりがいを伝えました

毎年8月に西都市内中学校3年生を対象に合同で開催される、探究的な学びを学校を超えて共有する「さいと学アワード」。

(今年度のさいと学アワードについては、こちらから詳細を読むことができます)

西都市内6中学校では、各中学校で春から夏にかけて継続してきた探究活動について発表し、校内選考が行われ、生徒数に応じた数のチームが最終発表に出場することができます。

2022年からアワードは開催され、2年連続で最優秀賞に選ばれたのが三財中学校です。その三財中学校の探究活動の取り組みには、大きな特徴が2つあります。

1. 地域で年に一度開催される「へそまつり」というお祭りで、考えたアイディアを実践する場があること。

2. 「へそまつり」での実践後に、校内で再度、発表の舞台があること。

アワードに出場できるできないに関係なく、地域社会の中で実践の場があり、さらにブラッシュアップしたものを下級生に伝える場面が設定されています。(アワードで活動が終わらない仕掛けになっている)

今年の9年生は、4チームに分かれ活動していました。

高齢者にとって住みやすい西都とは、交通網が整備されているまちではないだろうか?と仮説を立て、高齢者にインタビューしに行ったところ「今の交通に不満はない。だけど、もっと子どもたちと交流したい」という声が聞こえてきたことを受けて、へそまつりでは、多世代が一緒に遊べるブースを出したチーム。

へそまつりの活性化には、広報の仕方を改善すべきではないかと考えたチームは、毎年へそまつりの看板を置いてある箇所を変更することを提案し、ポスターを改良し、さらには市内の防災無線を活用し配信を行いました。

そもそもへそまつりの活性化と言っても、毎年どんな世代の人がどれくらい来場しているのか調査していないことに課題を感じたチームは、へそまつりの出入り口に調査員を立たせて、年代や性別、来場目的を調査しました。

8月のアワードで最優秀賞を取った「ゴミに価値を」というテーマで活動していたチームは、通学路のゴミが拾っても拾ってもなくならないことから「ゴミに価値を感じる人が増えれば捨てる人は減るのではないか」と考え、一般家庭でもゴミに価値を感じてもらうために、ゴミの変化が見えて悪臭が出にくいコンポストはどうすればできるのかを実験し(生ゴミをポリバケツにいれ、毎日学校でかき混ぜ続けた)その実験から導いた簡易コンポストキットをへそまつりで限定20個配布しました。

これらの探究をとおして、何が自分たちにとって学びであったのかをまとめ、11月24日、6年生から8年生(中学校2年生)に4つのチームが発表を行いました。

全てのチームが、アワード前の校内選考時以降に大きな変化を遂げていました。

自分の言葉で何をやってきたのかを語ることができ、質疑応答もチーム内で話し合いながら対応していました。

これから高校生になる9年生。高校生活での探究も楽しんでほしいです。

延岡市立 岡富中学校3年生「ひなた場」を開催

11月14日(火)に、岡富中学校3年生(106名)で「ひなた場」が開催されました。

岡富中学校では、コロナ禍下で何回も延期をくり返しながらも、令和3年3月に第1回目を実施して以来、今回で3回目になります。

第1回目では2年生を対象としていましたが、第2回目以降は3年生を対象にしています。高校選択と高校受検(験)を控えた時期なのですが、先生方の深慮と熱い思いで、生徒たちにとっては将来の進路選択を深く考える貴重な機会になりました。

班は6人ずつですが、対話は大人と1対1で実施しました。

まだいくつか工夫の余地がありますが、都市部の中規模以上の学校でも開催できる見込みが立ってきました。地域の大人との接点が少ない都市部の学校でこそ「ひなた場」を実施する意義は大きいと思われます。

(トータルコーディネーター 水永)

講師(22名)と生徒たちとの対面式 体育館で6人ずつに分かれて対話を開始

紙芝居講師の話を聞く生徒たち 10月19日には講師に集まってもらい事前説明会が行われた

延岡市立 上南方小学校6年生「課題学習」の発表と対話

上南方小学校6年生(20人)は、1年間を通して次のような「課題学習」に取り組みました。

1) 1学期には、「延岡の魅力は何か」について調べ学習に取り組みました。

2) 9月19日(火)に、水永が次のような講話を行いました。

1. 延岡の産業のはじまり 100年前にここ延岡に旭化成がやってきた理由

2. 働くすがた 様々な職業や働き方がある

3. 働くということはどういうことだろう 働く意味、どんな自分になりたいのか

3) 9月~10月には「食」「観光」「人」のテーマについて「延岡の課題は何か」を考えました。

4) 10月には鹿児島に修学旅行に行き、「働く人の姿」を見て、鹿児島の町を良く知りました。

5) 10月~11月には、各自で「延岡の課題」を一つ選んで、その解決策を考えました。

そして、11月12日(日)の「イチイガシ発表会」で、「観光」・「イベント」・「工業」・「農林水産業」の4つのテーマに分かれて発表しました。

この場には、4人の地域の方々に参加してもらい、子供たちの発表(提案)を聞いて、アドバイスや対話をしていただきました。

この日は参観日にもなっていて、保護者の方々にも子供たちの様子を見ていただくことができました。

(トータルコーディネーター 水永)

発表をした後、講師の方からコメントをもらい対話をする子供たち

高鍋町立高鍋西中学校で対話型キャリア教育プログラム「ひなた場」が開催されました

高鍋町キャリア教育支援センターのコーディネーター・森様ともに準備を進めてきた対話型キャリア教育プログラム「ひなた場」が、11月10日、高鍋町立高鍋西中学校で初めて開催されました。対象は中学3年生約80名。

ひなた場は、中学校段階からのキャリア形成支援の取り組みとして、全県下の子どもたちが、宮崎で暮らし、働く意義を理解した上で、自分自身の進路や将来像を描くことができるようにすることを目的としたプログラムです。

従来から、社会人講話のような取り組みはありますが、一度に出会えるロールモデル(大人)の数が限られ、中高生とのマッチングも難しく、深く共感・理解・イメージするところに届いていません。

そこで「ひなた場」では、「対話」を軸に子どもたちと大人をつなげます。互いの人生を語り合うことを通して、憧れのロールモデル(大人)を見つけたり、気軽に相談できる少し年上の地域の先輩との関係をつくったり、自分自身の将来を深く考え、描いていく、そんな「きっかけ」を届けています。そのきっかけを届けてくれるのは、ナナメの関係にあたる地域の大人の皆さん。(ひなた場では、先生や保護者をタテの関係、友人をヨコの関係と表現しています。)

「小学校時代を含め、なかなか学校外の人と対話する機会も、講話で話を聞く機会も限られていた。」と話すのは学年主任の先生。

「だからこそ、ひなた場がどうなってしまうのかまだ予測がつかない」ともおっしゃっていました。期待と不安の両方がにじむ言葉。それでもやろうと踏み切ってくださったことが嬉しく、いい意味で期待を裏切りたい・・・と臨んだ当日。

高鍋町で働く大人を中心に、川南町、西都市、新富町、宮崎市から24名の講師にお集まりいただき、生徒たちが目の前の大人のリアルな声を前のめりで聞く姿が見られました。また、実施後のアンケートでは、ひなた場が役に立つと思うと回答した生徒が100%でした。

感想の一部を抜粋します。

「人生の先輩と自分の人生を話すことができ、自分の選択肢の1つになった。とても心に残った」

「自分がどんな人になりたいか、明確になった」

「良かった時だけでなく、失敗した時の話を聞けた。

何があっても立て直すことはできると言ってもらえた」

「こんな大人になりたい、という人に出会えた」

ひなた場で子どもたち自ら様々な気づきを得ていることが感想にも表れていました。

ひなた場の終盤

「みんな、お世話になった人生の先輩のところに挨拶しにいってきなー!」と生徒たちに声をかけた学年主任の先生。

対話してくれた班の先輩や、紙芝居の講師のところへ、嬉しそうに駆け寄っていった生徒を見て、こんなひなた場の終わり方もいいなぁと感じました。

(コーディネーター 福島)

〒880-0835

宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜 4276 番地 729

(宮崎県教育研修センター みやざき学びサポートプラザ内)

電話番号:0985-24-3156

FAX番号:0985-24-3578

本Webページの著作権は、宮崎県キャリア教育支援センターが有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。