学校の様子

学校の様子

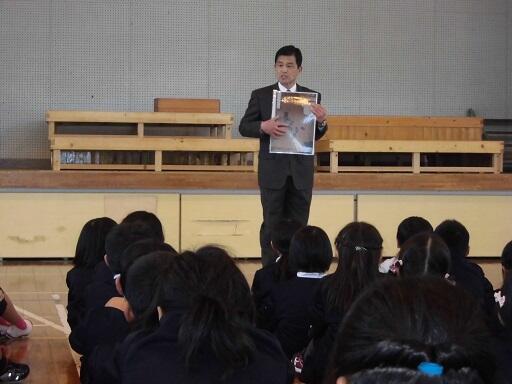

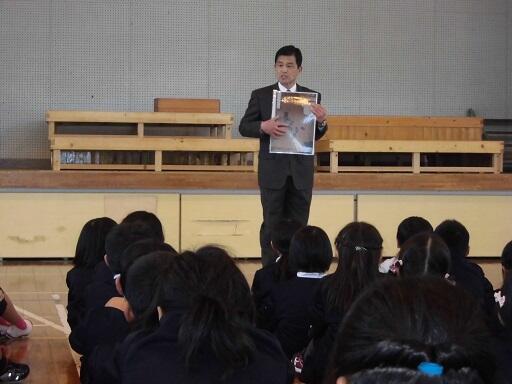

大野勇太さんミニコンサート

本県出身で幼少期を高原町で過ごし、現在、高原町ふるさと大使の大野勇太さんに、45分間のミニコンサートをしていただきました。歌はもちろんのこと、身体表現やトークなど子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごすことができました。特に「吉都線~夢をのせて~」では、タンバリンや鈴などの楽器とギターのセッションで大いに盛り上がりました。コンサートのあとは、子どもたちからの質問や握手で交流を深めていました。このコンサートをとおして、ふるさと高原を愛する心がさらに育ってくれることを願っています。

1年生学校探検

1年生は生活科の授業で学校探検に取り組みました。4~5人のグループで校内の様々な教室を探検します。「ここは何をするところですか?」「先生はどんな仕事をしていますか?」など、質問をしていきます。終わったら手持ちの校内図にサインをしてもらっていました。1年生にとっては、1年教室以外は未知の世界、みんな興味津々な表情で学習に取り組んでいました。

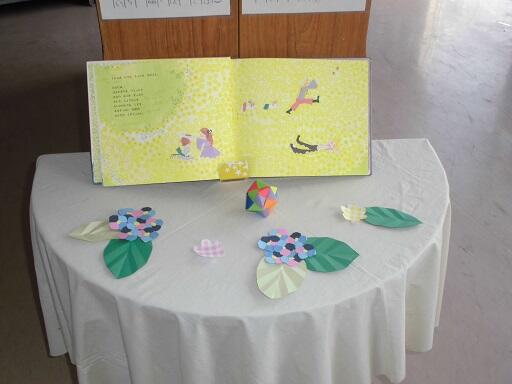

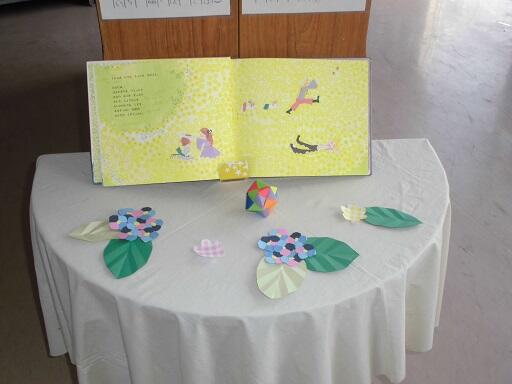

読み聞かせ

今年度初めての読み聞かせがありました。毎年、高原町の読み聞かせの会「ぽぽんたの会」の方々が学年の子どもたちの興味や関心に合わせて、本を選び、読み聞かせをしてくださっています。どの教室でも読み聞かせに聞き入っている子どもたちの真剣な表情が見られました。これから1年間、月に1~2回のペースで実施していきます。子どもたちの豊かな心を育てるための大切な時間となっています。

学校畑・花壇整備

春から夏に向けて、学校の畑と花壇の整備が整いました。学校の畑は、福永前PTA会長が耕してくださり、PTA前事業部長の久保宮さんがマルチ張りをしてくださりました。また、駐車場横の学校花壇は、「笑王会:有志の親父会」の皆様が、サルビアとマリーゴールドを植えてくださいました。畑も花壇もきれいに整備され、子どもたちの学習活動が一層充実することと思います。PTAの皆様の、ご協力に感謝します。「ありがとうございました。」

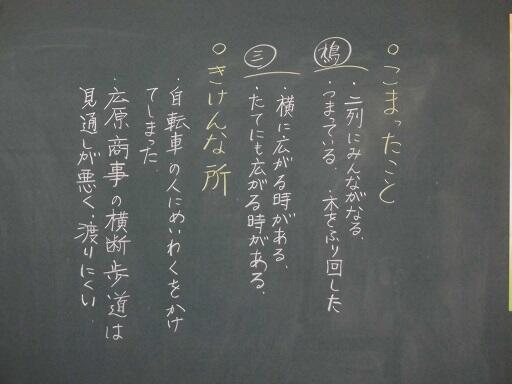

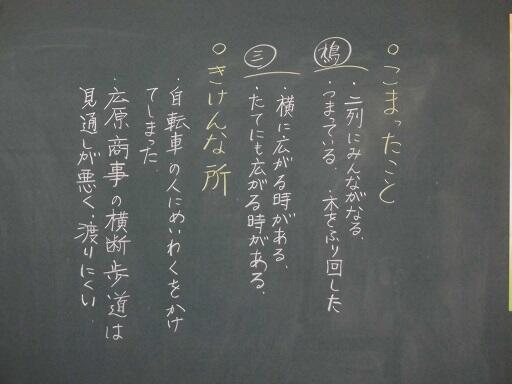

6年理科「ものが燃えるとき」

6年生の理科は「ものが燃えるとき」の学習をしています。先日の校長先生の授業を受け、「ものが燃えるには何が必要なのか。」「燃える前の空気と燃えた後の空気は何が違うのか。」など、実験や観察をとおして学んでいきます。理科は、①問題設定、②予想、③実験・観察、④結果、⑤考察という学習の流れです。実験・観察結果をもとに、学習問題に対する答えを自分の言葉で表現しています。協力的に実験に取り組み、少しずつですが自分の言葉でまとめられる子どもも増えてきています。子どもたちの「不思議」や「驚き」、「感動」を大切にした授業に取り組んでいきたいと思います。

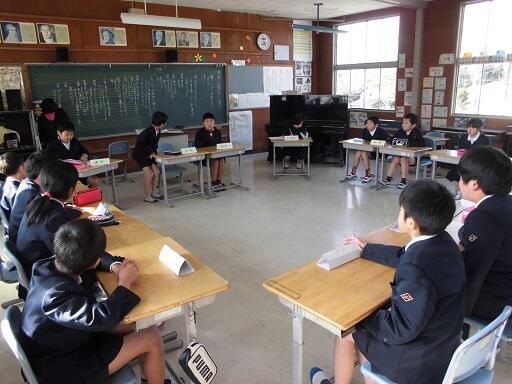

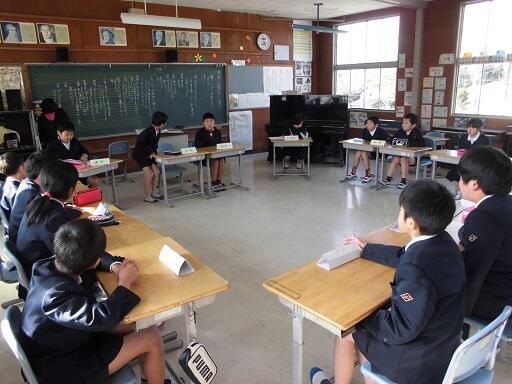

3年生国語

3年生は国語の授業で、「自分を紹介しよう」の学習をしています。自分の好きなものや得意なことを入れた自己紹介の文章を書き、それを発表すると同時に、聞き手は質問したり感想を発表したりする内容です。子どもたちは自分の書いた文章をしっかり発表し、聞き手の子どもたちは、メモをするなどして質問や感想の発表の準備をしていました。大変活気のある授業でした。

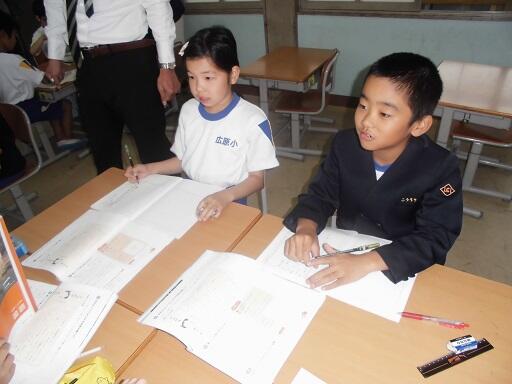

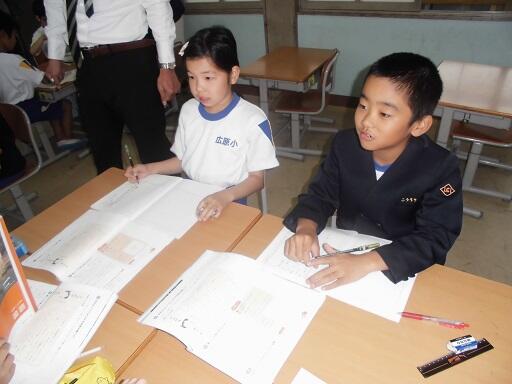

参観日、PTA総会

今日は、今年度最初の参観日でした。どの学年も落ち着いて学習する姿が見られました。特に1年生は、手を挙げるときの「ハイ」の返事も元気がよく、友達の発表もしっかり聞いて、「わかりました」と返答していました。すっかり学校にも慣れ、学習習慣も身についてきています。学級懇談では、1年間の行事や担任の学級経営方針等が協議されました。充実した1年になるよう保護者の皆様のご協力をお願いします。PTA総会では平成27年度の事業及び決算、平成28年度の役員、事業及び予算を承認いただきました。今年1年、学校の主役である子どもたちのために、保護者の皆様と教職員が一体となって広原小学校を盛り上げていきたいと思います。雨で足元の悪い中の参観日、本当にありがとうございました。

交通安全教室

21日(木)に交通安全教室を実施しました。あいにくの雨のため、体育館の実施となりました。1・2年生は、横断歩道の渡り方、3~6年生は、自転車の点検や正しい乗り方をDVDを視聴しながら学びました。広原小の校区は自動車の交通量も多く、坂も多いという特徴があります。命を守るためにも交通安全教室で学んだことを是非実践してほしいと思います。

阪元校長による理科の授業

6年生理科「ものが燃えるとき」の単元導入の授業を阪元聡校長がしました。分厚い本を燃やす実験をし、全部は燃えないという実験結果から、ものが燃えるために必要なものは何かを考えさせました。子どもたちは、燃える条件や方法など、自分の経験をもとに真剣に話し合いました。校長先生の授業を受けるという経験は、子どもたちにとって貴重なものとなったことでしょう。また、職員にとっても、授業改善や指導方法の工夫という観点から、大変貴重な学びの機会となりました。

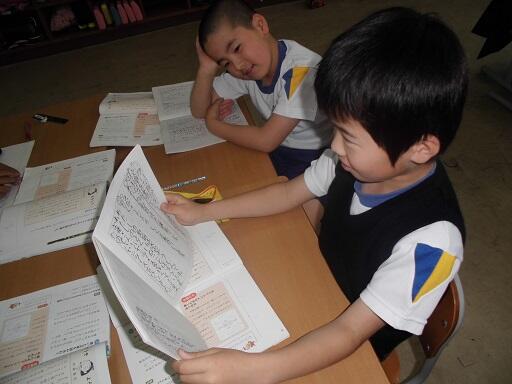

全国学力・学習状況調査

本日、全国の小学6年生と中学3年生を対象に全国学力・学習状況調査が実施されました。内容は、国語・算数A(主に知識)、国語・算数B(主に活用)、児童質問です。B問題については、苦手としている児童が多かったため、先週より練習問題に取り組んできました。今日は、6年生全員が真剣な表情で問題に取り組んでいて、ほとんどの子どもが、解答欄に自分の考えを書いているようでした。練習の成果は十分に発揮されていました。

臨時避難訓練(地震)

連日、熊本大地震の被害がテレビや新聞で伝えられています。地震は「いつ」「どこで」起こるかわからないという教訓のもと、今日、本校では地震の避難訓練を行いました。あらかじめ、学級で避難経路や避難場所を子どもたちに伝えていたこともあり、迅速に避難できました。訓練の成果がいざというときに100%発揮できるよう、これからも子どもたちや職員の危機管理意識を一層高めていきたいと思います。

外国語活動

今年も外国語活動のALT(Assistant Language Teacher)は、昨年度に引き続き、ジェフリー・マーク・ポール先生です。6年生の今年度初めての外国語活動は、「外国語の外や外国人の外、つまり「外」ってどういう意味?」「(髪の毛や目、肌の色ガ違う人を見せて)何人?」という内容でした。外国語活動と聞くと、英語を復唱したり、英語を聞いてゲームをしたりする活動が多いのですが、実は英語という異文化を学ぶことを通して、異国文化への理解を深めることもねらいの一つです。今日の授業は、まさにそのような内容でした。英語を通して、ジェフ先生やジェフ先生の母国文化を学ぶ外国語活動になればいいと思います。また、今日の授業を聞いて外国語というより異国語と言った方がいいのかなとも思いました。

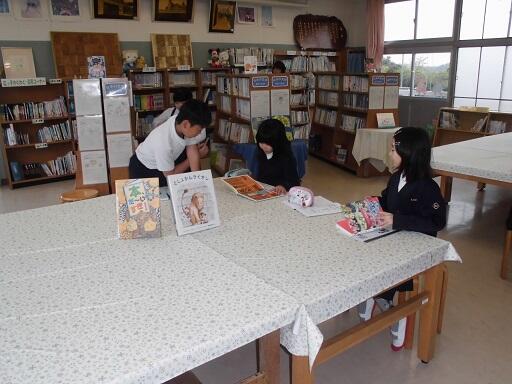

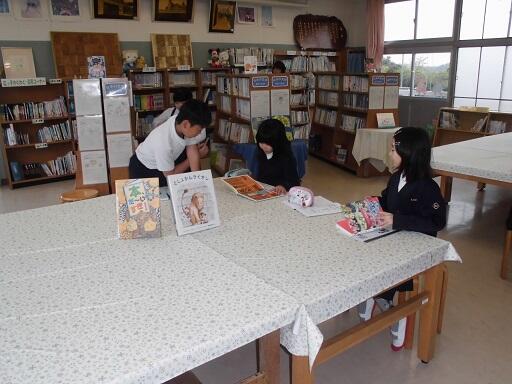

図書室リニュアル

12日から本日までの3日間、町の図書司書2名に来ていただき、図書室のリニュアルに取り組んでもらっています。季節感あふれる掲示物、何気なく開かれた絵本、作者やシリーズ物のコーナーなど、子どもたちが図書室に行って、本を読みたくなる雰囲気です。本校の読書冊数の目標は、子どもたち一人当たり65冊(1週間に2冊程度)です。間もなく図書室も開館、本好きの広っ子たちで図書室が大いに賑わうことでしょう。

雨の昼休み

入学式の翌日の今日、1年教室は2~6年生の子どもたちが廊下から1年生の様子をうかがう姿がたくさん見られました。昼休みに1年生と遊ぼうと意気込んでいた上級生でしたが、あいにくの雨で、体育館での遊びとなりました。上級生らしく、1年生に対しては優しくボールを転がしてやるなど、思いやりのある行動ができていました。一方、現在改装中の図書室には、本好きの子どもたちも来室し、友達と仲良く読書していました。遊びも読書も友達と仲良く活動できる広っ子です。

入学式

今日は入学式。新しい制服を着て、ピカピカのランドセルを背負って、保護者と一緒に13人の1年生が入学してきました。入学式では、阪元校長が「元気にあいさつ、元気に登校、元気に遊ぶ、元気に…、元気いっぱいの広原小にしましょう。」と、式辞を述べられました。在校生歓迎の言葉では、6年生の寸劇と2~6年生の「さんぽ」の合唱で、式場全体が温かい空気に包まれました。1年生も、たくさんの方のお話をしっかりと聞き、姿勢も乱れることなく、あいさつもしっかりできていました。大変立派な態度でした。明日からは給食も始まります。楽しく充実した学校生活が過ごせるよう、在校生と職員で見守っていきます。

※1年生の肖像権の承諾を未だ得ていませんので、1年生の画像は控えています。

※1年生の肖像権の承諾を未だ得ていませんので、1年生の画像は控えています。

入学式準備

明日は入学式です。今日は準備に取り組みました。在校生が1年生に贈る「さんぽ」の合唱は、振り付けの練習でした。2~6年生が、とてもかわいらしく踊っていました。また、5・6校時は会場設営と清掃でした。体育館と1年教室設営、体育館及び校舎回りの清掃に4~6年生が取り組みました。きれいなサイネリアの花と色鮮やかな装飾物が設置された会場はとても華やかです。きっと1年生も喜んでくれることでしょう。

平成28年度始業の日

春休みも終わり、子どもたちの元気な姿が、学校に戻ってきました。昨日は平成28年度始業の日でした。1校時は、新任式と始業式がありました。新任式では、4月に赴任された、阪元聡校長、永田勝己教諭、東直美特別支援教育支援員の紹介とあいさつがあり、6年生の大山ささらさんが歓迎の言葉を述べました。始業式では、阪元校長が、「元気な学校にしましょう」と、子どもたちに呼びかけ、具体的な元気な姿を子どもたちに考えさせました。また、6年生の岡元楓さんと4年生の大迫雷夢くんが新しい学年の抱負を発表しました。岡元楓さんは、「友達と仲良くすること」「学習と遊びのけじめをつけること」「苦手な算数をがんばること」、大迫雷夢君は、「友達と仲良くすること」「病気にかからず元気に過ごすこと」「算数をがんばること」を原稿を見ずに堂々と発表しました。その後、新しい担任と教室移動、大掃除に取り組みました。

本格的な授業は今日からです。充実した1年になるよう職員一丸となってがんばっていきます。保護者の皆様、地域の皆様、平成28年度もよろしくお願いいたします。

本格的な授業は今日からです。充実した1年になるよう職員一丸となってがんばっていきます。保護者の皆様、地域の皆様、平成28年度もよろしくお願いいたします。

離任式

今年度をもって、広原小学校を転出される先生方とのお別れの式がありました。田鍋校長先生は高原小へ、矢野先生は広瀬西小へ、佐多先生はこばと保育園へ、転出されます。式では3名の先生方からお話をいただいた後、5年生の今西洸喜君が、転出される先生方一人一人に感謝の言葉を述べました。最後に全校児童と保護者、職員でアーチを作り送りました。お忙しい中、離任式に参加してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

転出される3名の先生方の新しい職場でのご活躍を広原小全員で祈っています。ありがとうございました。

転出される3名の先生方の新しい職場でのご活躍を広原小全員で祈っています。ありがとうございました。

修了式

平成27年度最後の授業日でした。1校時に修了式があり、5年生の福永太陽君、1年生の上岡美咲さんが発表しました。福永太陽君は、本年度の反省のもとに、6年生で「少年団活動と勉強の両立」と「広っ子ハッピー活動への積極的な参加」の2つをがんばっていくこと発表しました。1年生の上岡美咲さんは、1年生でできるようになったこと、「こま回し」「友達にやさしくできた」「給食を時間内に食べられるようになった」の3つを発表しました。2人ともみんなの前で堂々と発表できました。

明日から春休みです。生活指導担当の恒吉教諭から、「命を守る」という話がありました。交通ルールを守ること、知らない人には付いていかないこと、火遊びをしないことなど、生活の決まりを守って、楽しい春休みを過ごしてほしいと思います。そして、元気な顔で新学期を迎えてほしいと思います。

明日から春休みです。生活指導担当の恒吉教諭から、「命を守る」という話がありました。交通ルールを守ること、知らない人には付いていかないこと、火遊びをしないことなど、生活の決まりを守って、楽しい春休みを過ごしてほしいと思います。そして、元気な顔で新学期を迎えてほしいと思います。

卒業式

子どもたち一人一人が大切に育てたサイネリアに飾られた式場で、平成27年度の卒業式が挙行されました。卒業生15人は、来賓の方々、在校生、職員に祝福され、6年間過ごした広原小学校を巣立っていきました。証書授与では堂々と証書を受け取り、卒業生一人一人が今後の抱負と周りの方々への感謝の言葉を述べました。在校生も「ビリーブ」を歌い、学年それぞれが卒業生への感謝のことばを発表しました。すばらしい卒業式ができました。卒業生の皆さん、保護者の皆さん、本当におめでとうございます。

卒業式準備

いよいよ卒業式が明日に迫りました。今日の午後、3~5年生が卒業式準備に取り組みました。フロアのシート敷き、掲示物や看板の設置、花などの装飾、全員が全力で取り組みました。明日の卒業式は、きっとすばらしい式になることでしょう。広原小児童、職員、地域の方々と一緒に祝福したいと思います。

卒業式に向けて

来週の卒業式に向けて、それぞれの学級で準備が進んでいます。また同時に、サイネリアの花も満開になりつつあります。各学年1~3枚程度、模造紙に「おめでとう」のメッセージをつけて作成し、ほぼ出来上がりました。サイネリアも白、紫等の花やつぼみをいっぱい付けて今か今かと卒業式を待っているかのようです。卒業式まであと3日、いよいよです。

卒業式予行

インフルエンザの影響のため、延期になっていた卒業式予行を16日(水)に実施しました。これまでに、6年生は入場、証書授与、歌などを練習し、1~5年生も呼びかけ等を練習してきました。予行では全学年揃って、卒業生入場から卒業生退場まで全部流しました。6年生の態度、1~5年生の態度、双方大変立派でした。今後少々の変更がありますが、思い出に残る立派な卒業式ができそうです。残り1週間、気持ちを徐々に盛り上げて臨みたいと思います。

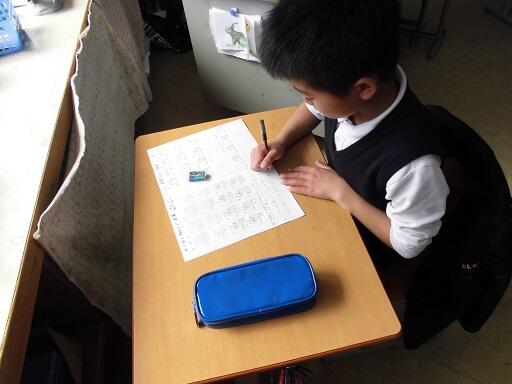

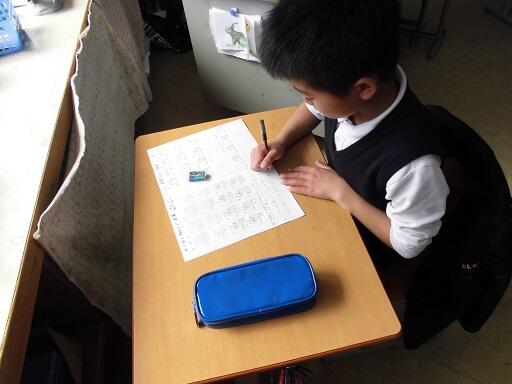

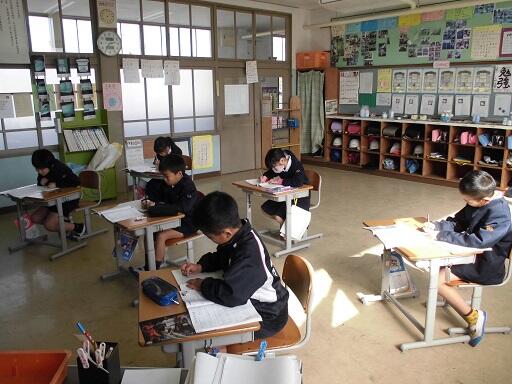

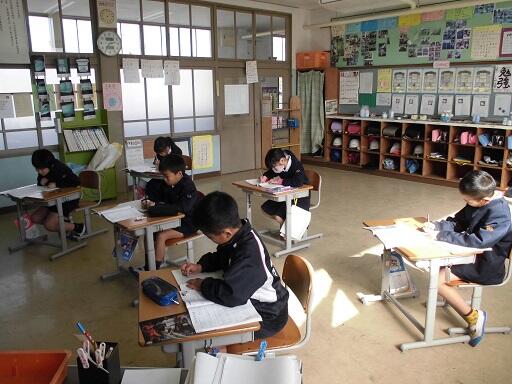

わくわくチャレンジ

昨日、今日は業間の時間を使って、「わくわくチャレンジ」を実施しました。これは、その学年の漢字や計算がどれだけ身に付いているかを自分自身で確かめるとともに、今後の取組への意欲付けをするねらいがあります。3・4年生の様子を見に行きましたが、みんな黙々と問題に取り組んでいました。現在、どの学年も復習の学習をしています。現在の学年の学習内容を理解させた上で、次の学年に進級させます。

5年生学級閉鎖

5年生は11日(金)に欠席者が増え、急遽、午後の授業をカットし下校させましたが、土日に新たにインフルエンザの罹患者が増え、14日(月)15日(火)2日間、学級閉鎖となりました。今日から2年生が授業を再開したのですが、他の学年でも一人・二人インフルエンザの罹患者がいるようです。全校的な大流行を防ぐためにも、健康管理には十分ご注意ください。

3・4年サッカー

今日は寒い一日でしたが、3年生と4年生は運動場でサッカーの学習をしています。得意な子と苦手な子、どちらも楽しく学習できるために様々なルールがあるようです。例えば、子どもによって得点が違う、動ける範囲が限定されるなど、子どもたち一人一人が意欲を持って取り組めるルールです。矢野先生も子どもと一緒にプレーし、小路先生はタイムキーパーとして参加しています。他の学年はインフルエンザが流行っている中、3・4年生は一人の欠席者も無く、元気いっぱいのようです。

インフルエンザ感染予防のため2年生学級閉鎖

今日と明日の2日間、2年生は学級閉鎖です。朝、いつもと違い、校舎1階は大変静かでした。やはり学校は全員の子どもたちが揃って賑やかなほうがいいです。また、5年生も4人欠席しています。5時間目に、算数の授業をしましたが、空席が目に入るたびに、さびしい気持ちになります。2年生は、この2日間、休養して体調を整えて来週元気な姿を見せてほしいです。他の学年も手洗い、うがいに取り組み、インフルエンザ等の病気にかからないよう、元気で卒業・修了の日を迎えてほしいです。

ロングクラブ・3年生クラブ見学

今年度最後のクラブが2時間続きで実施されました。通常の2倍の時間のため、日頃できない活動ができたようです。スポーツクラブは鬼ごっことドッジボール、ものづくりクラブはケーキ作り、パソコン・イラストクラブはプラバン作りに取り組みました。また、3年生は2時間続きのクラブ活動の様子を見学し、4年生のクラブ決定の材料のためクラブ見学を実施しました。見たり体験したりしていました。学年を問わず誰とでも仲良くできる広っ子です。最後クラブ活動の楽しい思い出ができました。

本年度最後の読み聞かせ

本年度最後の読み聞かせがありました。新しい校時程の施行期間ということで、通常より20分早い8時に始まりました。6年生の教室では、読み聞かせ「ぽぽんたの会」の亀沢さんが「6年生は1年生からの読み聞かせでおよそ350冊読んだことになります。」というお話をされました。積み重ねと継続することの大切さを感じました。読み聞かせが終わり、各教室では寄せ書きの色紙とダリアの鉢を「ぽぽんたの会」の皆さんにお礼の気持ちを込めてプレゼントしました。この読み聞かせで、子どもたちの心は豊かになり、落ち着いた雰囲気で学習を始めることができます。読み聞かせ「ぽぽんたの会」の皆様には大変お世話になりました。「ありがとうございました。」また、次年度もよろしくお願いします。

お別れ遠足

春の陽気を感じさせる絶好の天気の中、お別れ遠足がありました。およそ4kmを歩いて小林市永田平公園に行きました。沿道で働いている方々に元気にあいさつをする子どもたちの姿に大変感動しました。現地では5年生が企画したゲームやダンスを楽しみました。学年の枠をこえて、異学年で楽しく活動できました。最後に6年生に手作りのプレゼントを渡し、6年生からも手作りのお返しをもらいました。広っ子の温かさを感じた一日でした。

卒業式練習

2校時に2回目の卒業式練習がありました。内容は「別れの言葉」(卒業生と在校生の呼びかけ)と卒業式の歌です。別れの言葉は、今まで学級で練習してきたものを、今日、他の学年と合わせてみましたが、タイミングが難しい様子でした。卒業式の歌は、もう少し練習が必要なようです。全員が参加する卒業式、低学年の子どもたちも大きく姿勢を崩すことなくがんばりました。来週は予行です。本番向けてしっかり準備していきます。

地区集会

業間に地区集会がありました。来年度の登校班編制のこと、通学路の危険箇所のこと、集団登校で困っていることなどを地区の子どもたちと担当職員で話し合いました。4月からは新しい1年生も迎えることになります。これまで通り、上級生の班長さんを中心に交通安全とあいさつをがんばってくれることでしょう。

全校集会

今年度最後の全校集会がありました。田鍋校長先生より、乱れたトイレのスリッパの写真ときれいに並んだトイレのスリッパの写真が提示され、3月はきれいに並んだスリッパのように学習も生活もがんばってほしいという話がありました。また、生活指導担当の恒吉先生からは、あいさつやハッピー活動、廊下歩行、言葉遣い等について、しっかり自分自身で反省し来年度につなげてほしいという話がありました。今年度も残すところ20日ほど、子どもたちと一緒に学年のまとめをしっかりしていきます。

新校時程試行

本日より、新校時程の試行が始まりました。今までの金曜校時の実施ということもあり、特に混乱はありませんでした。子どもたちは登校後、すぐに「ハッピー活動」(落ち葉拾いやグラウンドならし等)に取り組み、7時55分のチャイムで教室に上がります。8時から8時15分までは読書です。8時には校内が静かになり、落ち着いた雰囲気の中で朝の会が始まりました。試行1日目ですが、1日のスタートに際して、けじめある行動がとれました。

参観日・学校保健委員会

本日の参観日、授業参観及び学級懇談ありがとうございました。それぞれの学級で子どもたちの発表が見られたのではないでしょうか。また、学校保健委員会へ多数の参加をいただきました。「薬物乱用防止」というテーマで講話がありました。薬物から自分の身を守るためには正確な知識とスキルが必要です。子どもたちがこれから出て行く社会は危険もたくさんあります。危険回避の観点からも、本日の内容は子どもにとっても保護者にとってもよい機会となったのではないでしょうか。

サイネリア咲きそうです

12月から一人一鉢活動で大切に育ててきたサイネリアが大きく成長し、たくさんのつぼみを付け始めました。中には間もなく咲こうとしている鉢もあります。子どもたちが毎日のように自分のサイネリアを観察し、底面に水が入っていなければ水をやる活動をしてきました。(底面給水という方法で鉢の底から水を吸い上げるもの)これからたくさんの花を付け、卒業式には全校児童が育てたサイネリアで会場をさらに盛り上げることでしょう。

不思議な4校時

4校時に校内を歩いていると、3年生から6年生までが図工の授業という不思議なことに出会いました。3年生は、長い紐を使ってくもの巣のようなものを作って遊ぶ学習、4年生は、空き箱を活用しておもちゃの車作り、5年生は紙粘土を使ってのランプシェード作り、6年生は、版画作りです。みんな楽しそうに学習していました。図工は「小学生の好きな教科ランキング」で常に3位以内の教科です。自分の取組が形になること、体全体を使って活動できること、友達と相談しながら作業を進められる等が理由と思われます。どんな作品が出来上がるのか楽しみです。

新入生1日入学

今日は平成28年度入学児童の1日入学でした。13名入学のうち12名が参加しました。制服の採寸、1年生の授業見学、5年生との交流など、新入児童にとっては、思い出深い1日になったのではないでしょうか。保護者の皆様には、提出書類や役員決め等、ご協力ありがとうございました。4月12日の入学式に向けて学校でもしっかり準備していきます。

代表委員会

今日は本年度最後の代表委員会でした。本年度の児童会の取組について、「広っ子ハッピー活動」と「やさしい言葉づかい」の2つの柱を話し合いました。事前に各学年で話し合った結果をもとに、委員会代表と4年生以上の学級代表が協議します。今年の取組を振り返り、これからの取組について、子どもたちが話し合って決めていきます。これら2つは、本校の特色ある取組です。心が豊か(ハッピー)になるボランティア活動とみんなが幸せな気持ちになれるやさしい言葉づかいを子どもたちの自主的な運営によって、今後一層推進していけたらと期待しています。

3・4年生自習

今日の午後は、3年生と4年生は出張等のため、担任不在でした。5校時に3年生、6校時に4年生に自習の様子を見に行きました。3年生は小数のたし算・ひき算の練習でした。6人が黙々と問題と向き合い、しっかり解決していました。4年生は、身近な生活や児童の興味のあることについてのアンケート結果をグループで考察し、発表原稿を作る学習でした。発表の時間を計りながら練習に取り組んだり、話し言葉を話し合ったりしていました。どちらの学年も立派な自習態度でした。

版画製作

1月から2月にかけて、ほぼ全ての学年で図工は版画製作です。1~3年生までは紙を台紙に貼る「紙版画」、4~6年生は版木を彫刻等で彫る「木版画」を学習します。一昔前までは版画は白と黒の2色版画が多かったのですが、最近は作品に色を塗ったり、版木に色を付けて写し取ったりする多色版画もあります。3年生は海の生き物をテーマに作品を仕上げました。4年生は多色版画に取り組み色鮮やかな作品を仕上げました。どの作品も紙いっぱいに自分の表現したい題材を表し、すばらしい作品です。

棒踊り練習最終日

11日(木)に皇子原公園で開催される「日本発祥の地祭り」に向けて、5・6年生が棒踊りの練習に励んでいます。振り返れば、7月の6月灯、9月の運動会、そして2月の祭りと1年を通して地域の伝統芸能と触れあう機会があります。今日は、練習最終日でした。本番に向けて気合の入った練習ができたようです。これまで指導してくださった棒踊り保存会の皆さん、ありがとうございました。5・6年生の子どもたちも広原地区を代表して立派な発表を披露してくれることでしょう。

1年生の学習の様子

先月後半から今月の前半にかけて、1年担任の瀬川教諭の出張があり、1年生の授業をする機会がありました。国語や算数、道徳などの授業をしましたが、発表態度に大変感心しました。「・・・と思います。みなさんどうですか。」「わかりました。」など、7人全員がしっかり発表できます。また、授業中の机上は、鉛筆2本、消しゴムと最小限の学習用具ですっきりしています。さらに、教室背面の棚の整理もしっかりできています。整理整頓された教室環境が、子どもたちの学習態度をよくしていると思います。私も1年生と楽しく授業や休み時間に交流できて大変有意義な一日が過ごせました。

命の学習

今日の3校時、5年生「命の連続と私たち」という主題で学級活動の授業がありました。この授業は、赤ちゃんが生まれるまでの仕組みを理解すること、両親の深い愛情を受けながら、お腹の中や生まれた後も育ってきていること、そして、その命はずっと遠い祖先から受け継がれていることを学ぶ内容です。授業では、めあてについて担任の恒吉教諭が進め、赤ちゃんが生まれるまでの仕組みや生まれてからのことについて岩井養護教諭が進めました。子どもたちは、教師の話やプレゼンテーションを真剣に聞き入っていました。最後に「私たちの命は、ずっと繋がっていて、誰も他人の命(人権)を傷付けてはいけない。」とまとめ、子どもたちもワークシートに今日の学習について自分の考えをまとめていました。

節分豆まき

今日は節分です。本校でも全ての学級で豆まきが行われました。自分の中にいる退治したい鬼(例えば「忘れ物する鬼」「勇気が無い鬼」等)に、豆をあてて退治しました。自ら進んで鬼役になり、退治されている子どももいました。暦の上では今日までが冬。明日は立春、春の訪れが待ち遠しい時期となりました。今日豆まきに使わせていただいた落花生は、高原ライオンズクラブからの寄贈の品でした。ありがとうございました。

全校集会・節分豆の寄贈

早いもので今日から2月です。業間に全校集会がありました。田鍋校長先生と学習担当の片野坂先生が「残り2ヶ月、学年のまとめをしっかりしましょう。」と話をされました。また、田鍋校長先生から「2月3日は何の日ですか。」と子どもたちに問いかけ、子どもたちは「節分!、豆まき!」と答えていました。

そんなやり取りのあった今日、高原ライオンズクラブの増田様と久保田様が来校され、2月3日:節分の豆(落花生)をプレゼントしていただきました。76人の全校児童では食べきれないほどの量です。子どもたちは、その豆を見て、明後日の豆まきを楽しみにしているようです。高原ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

そんなやり取りのあった今日、高原ライオンズクラブの増田様と久保田様が来校され、2月3日:節分の豆(落花生)をプレゼントしていただきました。76人の全校児童では食べきれないほどの量です。子どもたちは、その豆を見て、明後日の豆まきを楽しみにしているようです。高原ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

放課後学習

毎日、放課後の家庭科室には、少年団活動を待つ子どもたちや4~6年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんを待つ子どもたちがいます。特に子どもたちの様子を監督する職員がいるわけではありませんが、静かに宿題や宅習に取り組んでいます。また、使った後の消しゴムのかすを取ったり、戸締りをしたり、上級生がしっかり管理してくれます。これまでの先輩から受け継がれたものを現在の子どもたちがしっかりと繋いでくれています。

給食感謝集会

今週は給食感謝週間です。今日の業間に給食集会がありました。調理員の内田先生と中窪先生にも参加していただき、子どもたちからの感謝の手紙の贈呈、調理員へのインタビュー、調理員からの話がありました。また、給食時間は1年生と5年生、調理員の2人、校長先生を交えて交流給食がありました。それぞれのグループで楽しい交流ができました。明日は2・4年、明後日は3・6年の交流給食が実施されます。

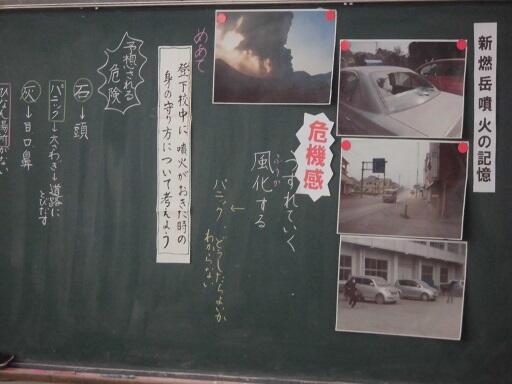

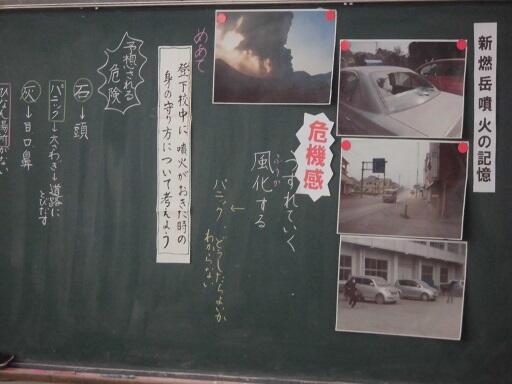

新燃岳噴火を考える日

新燃岳噴火から5年。今日は新燃岳噴火を考える日です。午前中、6年生は高原中で「防災たかはる教室」に参加し、椎茸農家の体験談や大学教授の専門的な講演を聞きました。学校では、5校時に防災授業を全学年実施しました。低・中・高学年ごとにテーマを決め、噴火から命を守るために、どのように行動すればいいのかを考えました。また、復興給食として、地元の食材を使った給食を町内の関係者と一緒に会食しました。保護者の皆様には、子どもたちのお迎えの協力をいただきました。ありがとうございました。5年前の大災害を風化させること無く伝えていく、防災意識を強くするという意味も含めて、貴重な学習になりました。

学習発表会

1月23日(土)の学習発表会は多くの保護者と地域の方々に参観いただき、ありがとうございます。年明けの授業開始日から本番当日までの短い期間に子どもたちは集中して練習に取り組んできました。それぞれの学年や学年部で特色ある発表ができたと思います。子どもたちも満足した表情でした。大きな行事も終わり、来週からは2月です。早いもので今年度も残り2ヶ月となりました。この2ヶ月、学習のまとめをしっかり取り組みたいと思います。

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 1 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

お知らせ

訪問者カウンタ

8

9

0

1

2

6

高原町立広原小学校

〒889-4411

宮崎県西諸県郡高原町大字広原1472番地

電話番号

0984-42-1085

本Webページの著作権は、広原小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

電話番号

0984-42-1085

本Webページの著作権は、広原小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。