学校や子どもたちの様子

卒業式の歌をレベルアップ

卒業式の歌をレベルアップ

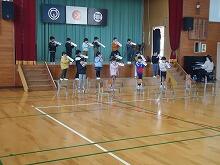

今月の23日(土)がいよいよ卒業式です。式に向けて、練習が進んでいます。特に歌の練習は、早くから始めていきますが、卒業生17人の歌をなんとかレベルアップしたいと指導する米良先生と飯村先生が悩んでいました。

そんな折、東海中学校の音楽担当 中島 香織先生から、「卒業生の合唱指導をしましょうか。」とのうれしい提案がありました。さっそく、5日(火)に体育館で合唱指導を進めていただきました。

中島先生は、もっとレベルアップした合唱にするために大切なことを体のどこ(お腹やお尻)に力を入れて、言葉をどのように(口の開け方や強弱)発していくのかを具体的に、自分の歌声を聞かせながら詳しくに教えていきます。

するとどうでしょう。卒業生の歌声に力と自信がみなぎり、2部構成のバランスのとれた美しい合唱がみるみる完成していくではありませんか。中島先生はおっしゃいます。「あなた方の歌で、聞いている人を感動させるためには、今わたしの教えていることが大切です。」

卒業式本番で、在校生や職員、来賓の方々がきっと感動すると思います。中島先生ありがとうございました。

集会・遠足で思い出づくり

集会・遠足で思い出づくり

3月1日(金)は、5年生を中心に、「お別れ集会」を企画していました。おかげで、とっても楽しい時間を過ごすことができ、6年生との思い出がたくさんできました。

5年生は、お別れ集会として、ウォークラリーを計画していました。内容は、以下のとおり6つでした。

A「落として拾って追いかけろ!ハンカチ落とし」

B「わくわくフルーツバスケット」

C「ドッカーン!ボーリング」

D「海賊の宝さがし」

E「けりとばせ!WBC」

F「ドッジボール大戦争」

5年生は、それぞれのコーナーでルールを説明したり、審判をしたりと運営をしていきます。それ以外の学年を8つの班に分け、班長を6年生がして、みんなをまとめていきます。どのコーナーもとってももり上がっていました。

集会が終わると、川島ふれあい公園に移動し、お弁当を食べたり、広場で遊んだりしました。この日は、「第3回お弁当の日」にもなっていましたので、自分でメニューを考えたり、お家の人と一緒に準備をしたりしたお友達もいました。

雨が降ることもなく、1日集会と遠足でたっぷり楽しみました。帰りは地区ごとに集団下校をしましたが、元気がまだまだ残っているお友達もいました。

段ボールトイレと板金作品

段ボールトイレと板金作品

紙でいろんなものを作られる甲斐勤子(いそこ)さんと板金職人の木村喜久生(きくお)さんにお願いして、3月4日(月)にものづくり体験授業をしていただきました。

甲斐さんには、災害時に役立つ新聞紙と段ボールでできる簡易トイレの作り方を教えていただき、木村さんには、板金の小物入れの作り方を教えていただきました。

2校時から5校時まで時間をたっぷりと使って、作品作りに取り組みました。完成した作品は各自で家に持ち帰りました。もうすぐ卒業する6年生にとっては、小学校生活のいい思い出の一つになったことでしょう。

来年度入学するお友達いらっしゃい!!

来年度入学するお友達いらっしゃい!!

「幼保小交流の日」として、山下保育所、ひので保育園、こばと保育園、認定こども園カナリヤ、東海幼稚園、こすもす保育園のお友達に川島小学校に来てもらって、算数の授業体験をしました。

はじめは、教室で1年生の普段の算数の授業の様子を見学してもらいました。「100をこえる数」についての学習です。いつもにぎやかな1年生ですが、この日はかっこいいところを見せたくて、少しおとなしめでした。

その後、家庭科室に移動して、1年生と一緒に「おみせやさんごっこ」をしました。1年生が用意したお店は、「こまやさん」「けんだまやさん」「おりがみのととろやさん」「しゅりけんやさん」「ぱっくんちょやさん」です。全部1年生が折り紙や牛乳パックで心をこめて作ったものです。

おみせやさんごっこがはじまると、お店は大繁盛です。まるで川島小学校のバザーのような雰囲気になっていました。1年生はさすがです。「100をこえる数」の学習を生かして、お友達にお金の払い方を教えていきます。

お友達は、たくさんの手作りのお土産を抱えて、「楽しかった~」と帰って行きました。4月から、ランドセルを背負って学校に元気に登校しましょう。待っていますよ。

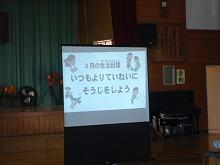

今年度最後の全校朝会

今年度最後の全校朝会

ついに今年度最後の全校朝会が、2月26日(月)にありました。まず、体育主任の後藤先生から、2月の生活目標「寒さにまけずに体をきたえよう」についてのお話がありました。これまで、「縄跳びカード」を活用しながら朝登校してからの時間や昼休み、体育の時間に縄跳びに取り組んで、できる技をぐんぐんと増やしてきました。低学年のお友達でも「あや跳び」に「二重跳び」がたくさんの回数ができるお友達がいます。高学年になると「はやぶさ(あや跳びの二重跳び)」「つばめ(交差跳びの二重跳び)」も楽々とできるお友達がいます。最後まで記録を伸ばしていきましょう。

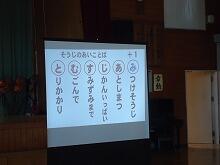

続いて、清掃担当の米良先生から、3月の生活目標「心をこめてそうじをしよう」についてお話がありました。川島小学校には、そうじの合い言葉として、「とむすじあ」というものがあります。と(とりかかり)、む(無言)、す(すみずみ)、じ(時間いっぱい)、あ(後始末)を意識してそうじをするということです。米良先生は、3月の目標を達成するために、この合い言葉に「み」を付け加えました。「み」は、「みつけそうじ」ということだそうです。そうじが終わったと油断していてはいけません。そうじをするところは無限にあるのです。それを自ら進んで見つけてきれいにする、それこそが心をこめてそうじをするための極意です。

全校朝会の後に、集団下校班編制がありました。新年度に入ってくる1年生が困らないように各班で確認をしていきます。校舎をきれいにし、新入生を迎える準備をして、新年度を明るい気持ちで迎えるようにしていきたいです。

今年度最後の参観日

今年度最後の参観日

2月21日(水)と22日(木)の2日間は、今年度最後の参観日でした。どの学年も今年度の学習成果を発表する場を工夫していました。

参観授業の内容を簡単に説明します。

1年生は国語「どうぶつのあかちゃん」でした。動物の赤ちゃんについて書かれた文章にサイドラインを引き、必要な情報を抜き出していきました。

2年生は生活「これまでのわたしこれからのわたし」でした。自分のこれまでの成長の様子をふり返り、絵や文章にまとめたものを発表しました。

3年生は算数「みんなでできるようになろう」でした。これまでの算数で学習したことがしっかり身に付いているか練習問題で確かめていきました。

4年生は総合的な学習の時間「2分の1成人式」でした。これからどんな目標を持って学習し、将来どうなっていきたいのかを元気に発表しました。

5年生は総合的な学習の時間「1年間の学びの発表」でした。1年間、いろんな仕事について体験したり調べたりしたことをプレゼンしていきました。

6年生は総合的な学習の時間「医療体験をしよう」でした。6年生はキャリア教育を意識し、いろんな仕事を体験しています。今回は医療体験でした。

今回の参観を通して、保護者のみなさんは我が子の成長を強く感じたことと思います。

想いを届けたい

想いを届けたい

音楽室から、5年生の美しい歌声が聞こえてきます。

「あなたがいて わたしがいて ふりかえれば 笑顔がある~」

そうです。卒業ソングの「変わらないもの(山崎 朋子 作詞・作曲)」を練習していました。

今年度の卒業式は、3月23日(土)の予定です。もう本番まで1か月あまりとなりました。5年生は、卒業していく6年生のお友達にこれまでの想いを伝えるために、練習に力を入れています。2部合唱は、すぐにできるようにはなりませんでしたが、美しいハーモニーに近付いてきているのが分かります。

6年生のみんなが卒業していくのはとっても寂しいですが、これまで川島小で学んだことを大切にして、中学校でもがんばっていってほしいです。

「変わらないもの」、それは、あなた方が川島小学校にいて、たくさんの思い出をつくったということです。「変わらないもの」、それは、一人一人が大切な存在であるということです。そんなみんなの想いが、この歌で伝えられたら素晴らしいです。

成長を感じて~1年生の表現集会~

成長を感じて~1年生の表現集会~

2月16日(金)に1年生の表現集会がありました。今回もありがたいことにたくさんの保護者の皆様に参観していただきました。

1年生が入学して、もうすぐ1年が過ぎようとしています。もちろん、日頃の学校生活でもそうですが、この表現集会でも確かな成長を感じることができました。

表現集会で気付いた1年生の成長した点を紹介します。

その1・・・算数の授業風景を劇にしていました。「カラスが16わいました。8わどこかにとんでいきました。のこりはなんわでしょう。」すなわち、「16-8」の計算をみんなで協力して解きました。1年生のお友達が16わのカラスになり、「さくらんぼ」の計算方法を説明していくのです。「16を10と6にわけて、10から8をひいて2,2と6とで8です。」友達が動きながら、数字の動きを見事に表すことができました。こんな難しいくり下がりのあるひき算の説明ができようになっているのです。

その2・・・日付の言い方を身に付けました。1月1日をふつうに「いちがついちにち」と読むこともできますが、「いちがつついたち」と読む特別な読み方があります。一年生は、この特別な読み方と1年間の行事(お正月など)を繋げて、楽しいダンスにして覚えていました。

その3・・・鍵盤ハーモニカを友達とそろえて演奏することが上手になっていました。表現集会では、「きらきら星

」を演奏しました。練習が進んで、演奏に慣れると、だんだんと速くなってしまう傾向がありますが、一つ一つの音をていねいに押さえて、息のそろった素晴らしい演奏ができていました。

他にも数え切れないほどの成長した点があります。自信をもって、かっこいい2年生になってくださいね。そして、新しく入ってくる1年生にたくさんのことを教えてください。

ICT支援員の小野さんに学ぶプログラミング

ICT支援員の小野さんに学ぶプログラミング

創作・PCクラブのお友達が、小野さんにプログラミングを学びました。プログラミングソフトの「スクラッチ」を使って、プログラミングの基礎を楽しく学ぶことができました。

この「スクラッチ」のよさは、なんといっても手軽で分かりやすいことにありますが、ICT支援員の小野さんのような専門的な知識を持っていらっしゃる方に指導していただくと、よりスムーズに活動が進みます。そして、大切なプログラミングの本質にも近付くことができます。

ICT支援員の小野さんは、子どもたちが楽しみながら活動に取り組んでくれたので、よかったです、今後もいろんな授業でお手伝いができますとのことでした。ICTを学習に効果的に活用するために、今後とも小野さんにご協力をお願いしたいと思います。

東海再発見ウォークDE歳頂火(せとき)見学

東海再発見ウォークDE歳頂火(せとき)見学

東海地区青少年育成協議会主催の「東海再発見ウォーク」が5年ぶりに開催されました。第18回の今回は、川島小学校校区内の須佐地区の伝統行事である「歳頂火(せとき)」を見学することになりました。1300年の歴史を誇る歳頂火は、熊野神社で行われますので、参加者のみなさんは、川島小学校に車を駐めて、4㎞先の熊野神社まで徒歩で向かいました。

道の途中では、神社の関係者の方から熊野神社や歳頂火についての説明がありました。熊野神社に着くと、すでにうずたかく積まれたお守りや注連縄(しめなわ)がありました。地元の方によると、以前はもっと高く積まれていたということでした。

神社のお堂の中で、神事が行われ厳かな雰囲気になったところで、さあもうそろそろ点火かな

とか思っていましたら、違うんです。なんと、火起こしから始まるのです。あの有名な「まいぎり式」の火起こしです。時間はかかりましたが、それでも1時間もかからず火は起きました。とっても風が強い日でしたので、せっかく火がついても消えてしまわないか心配しましたが、大切な火が消えないように囲いがしてありました。伝統的な行事ですから、その辺りはきちんと考えられています。

お守りの山に火が放たれると、灯油をまいていたので、ものすごい勢いで火が広がります。例年は夜に燃やしているそうで、さらに迫力があるとのことですが、昼でも十分に迫力があります。その周りに集まった方々はもちを竹竿にさして、火であぶって食べます。この火に当たると安産や病気をしないと言われているそうですが、火であぶったもちにもきっとご利益があることでしょう。

学校に帰るのも同じ4㎞ほどの道になります。くたくたに疲れていましたが、PTAの方々や地域の方々が温かいぜんざいや豪華な賞品が当たる福引きを用意してくださっていましたので、元気がわいているようでした。

青少年育成協議会の皆様、PTAや地域の関係者の皆様、大変お世話になりました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 | 13 1 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 1 | 24 1 | 25 | 26 1 | 27 | 28 |

29 | 30 1 | 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 |

宮崎県延岡市川島町2770番地イ

電話番号

0982-36-0400

FAX

0982-36-0401

本Webページの著作権は、延岡市立川島小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。