学校や子どもたちの様子

7月の生活目標!

6月28日(金) 全校朝会を行いました。6月の目標をふり返った後、7月の目標について話がありました。7月の生活目標は「ろうかを正しく歩こう」です。来週から廊下中央に紙花を並べ、踏まないようにすることで正しい廊下歩行を身に付けます。正しい廊下歩行の合い言葉は「は・さ・み」です。走らない・さわがない・右側を歩く を守って、紙花をいつまでもきれいに咲かせることが出来るでしょうか? 廊下歩行の上手なお友達の発表も次の全校朝会で行われるので、たくさんのお友達が発表されることを期待しています。

月目標の話の後は、陸上の大会にて4×100mリレーで見事優勝した6年生児童の表彰を行いました。日頃の練習の成果が発揮できましたね。これからもさらに記録がのびるようがんばって下さいね。おめでとう!

まるめたり、ちぎったり!

6月25日(木) 写真は2年生の図工「しんぶんしとなかよし」の様子です。体育館いっぱいに広がって、新聞紙を小さくちぎって、飛ばしてみたり、体に何枚も重ねて隠れてみたりと、自由に思いっきり活動しました。中には、かわいいドレスを作って、素敵なファッションモデルになっているお友達もいました。子どもたちの発想の豊かさにはびっくりしますね。

みんな汗びっしょりになるまで活動し、暑くなったらスポットクーラーで涼み、また活動するというように、時間を忘れて夢中になっていました。気付くと体育館の床はすごいことになっていました・・・ この後、片付けもみんなで協力してがんばった2年生です。

一列に並んだね

6月21日(金) 5年生が田植え体験活動を行いました。

「はじめて田んぼに入りました。ぬるぬるが気持ちいいです。」「おじいちゃんと一緒に幼稚園の頃から、やってます!」 はじめて経験する子、お手伝い経験豊富なベテランさんなど、みんなの経験値はまちまちです。

みんなで横一列にならんで、苗を渡してもらいながら植えていきました。田植え綱にそって、まっすぐに植えるのが難しかったそうです。いつの間にかズボンやTシャツに泥がいっぱいついていましたが、そんなことは意に介せずに熱心に作業を続けていました。作業し終えた田んぼには、まだ小さいけどきれいに並んだ苗が気持ちのよい風に吹かれていました。

自動運転で動く田植機が苗を植えていく様子も見せていただきました。だれも乗っていなくても、田んぼの中で上手に回転する様子や、たくさんの苗をあっという間に植えることが出来るスピードにみんなはびっくりしていました。

前日の雨から一転して、気持ちよく晴れ渡った空のもと、農業の大切さを楽しく学ぶことができました。秋の稲刈りや餅つきが今からとても楽しみですね。

お世話をして下さったJAやつくし会の皆様、おかげで大変貴重な体験ができました。ありがとうございました。

どんなことに使われているのかな?

6月18日(火) 宮崎県北法人会の方々に来ていただき、6年生が租税教室を行いました。

「税金の種類が50種類もあるなんて知らなかった。」「税金がなかったら、火事の時にお金を払わないといけなくなるから、税金があってよかった。」「社会で勉強したけど、さらに新しいことを知ることができました。」学習を終えた子どもたちからはたくさんの感想が聞かれました。

「小学校6年間では、みんなに約585万円の税金が使われているよ。そう考えると授業中に居眠りはできないよね。」講師の方の話を聞きながら、みんな強く頷いていました。自分たちの生活の中の色々なことにたくさんの税金が使われていることを知ることができた貴重な時間となりました。みんなから税金を集めると大きな額になります。持たせてもらった1億円のお札はとても重くて、びっくりしましたね。

素早い行動、落ち着いて!

6月14日(金) 地震・津波を想定した避難訓練を行いました。緊急地震速報の放送が流れると、子どもたちは素早く机の下に潜り、身を守る行動をとることができました。その後の運動場への避難も「お(押さない)・は(走らない)・し(しゃべらない)・も(戻らない)」を守って、3分以内に完了させることができました。津波警報が発令された場合は、さらに祐国寺に逃げることになります。

教室に戻ってからの、校長先生の話にもみんな真剣に耳を傾けていました。「南海トラフ地震が、これまでの周期を考えると、いつ起こってもおかしくないこと」「陸地よりも川の方が先に津波が伝わること」「川島地区への津波の到達には20分もかからないこと」など、実際に起こったらどう行動するべきか考えながら聞いていました。授業中でない時に発生することも考えられます。今日学習したことを思い出して、素早く落ち着いて行動し、「津波てんでんこ」で身を守ってほしいです。お家でも普段からどこへ避難するとよいのか確認しておくとよいですね。

トップバッターは6年生!

6月14日(金) 今年度、1回目の表現集会を川島っ子タイムに行いました。トップバッターとして発表してくれたのは6年生のみんなです。川島小のみんなが大切にしている「三本の気」について、劇で発表してくれました。学校生活の中で心がけるとよいことを、下級生にも分かりやすく伝えてくれました。中には面白い場面もあって、見ていた1~5年生が笑ってしまう時もありました。見ているみんなを楽しませながら、のびのびと演じる6年生の姿は、これから発表するみんなにとてもいい手本となりましたね。最後の「カントリーロード」のリコーダー演奏もきれいなメロディが体育館に響いて、とても爽やかでしたよ。今日のために練習をたくさんがんばってきた6年生のみなさん、素敵な発表をありがとう!

今回は地域の方々にも案内を出して、見ていただくことができました。地域の方々や保護者の皆様に見ていただけて、子どもたちは大きな達成感を味わうことができました。ご来校、ありがとうございました。

どれがいいか迷っちゃう!

6月12日(水) 選書会を行いました。子どもたちが図書室において欲しい本を、自分たちで選んで投票する活動です。家庭科室のテーブルにずらりと並んだぴかぴかの本に子どもたちの目は釘付けになっていました。

「わっ、この本おもしろそう!」「ねえ見て。たくさん写真が載ってるよ」子どもたちは次々とおもしろそうな本を手に取り、内容を確かめながら、目を輝かせ楽しそうに選んでいました。一人が選べる冊数は3冊までだったので、どれにしようか悩んでいるお友達もいましたよ。たくさんの本に触れてこれからも心を豊かにしていってほしいです。選ばれた本が届く日がとても待ち遠しいみんなです。

しっかり練習できました!

6月12日(水) 朝の時間にフッ化物洗口の練習を行いました。薬剤は使わずに水で実際の流れにそって練習しました。「前歯のところでグジュグジュするよ。」「顔を右に傾けてごらん。」担任の先生の指示をよく聞きながら、音楽に合わせて、口に含んだ水を上手に口内全体に行き渡らせることができていました。スタートに向けての準備はみんなバッチリのようです。いつまでも健康な歯を大切にしたいですね。

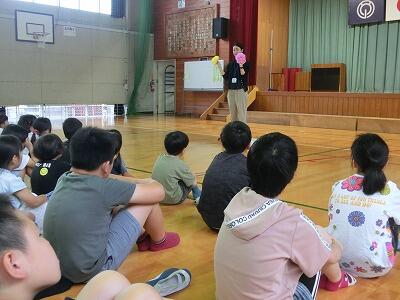

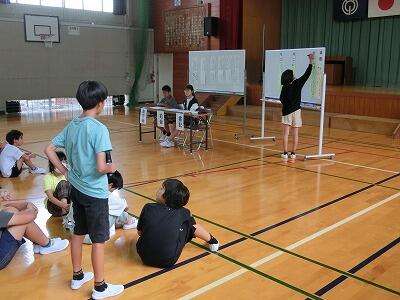

みんなでよりよい学校へ!

6月6日(木) 児童総会を行いました。

4~6年生が体育館に集まって、「川島小学校をもっとよくすればどうしたらよいか」「楽しい学校にするにはどんなことをするか」について話し合いました。

「言葉遣いをあったかくすればいいと思います。」「そうじやあいさつなどのボランティア活動に力を入れるといいと思います。」など、どの学年からも活発な意見が出され、みんな友達の考えをしっかりと聞いていました。

それぞれが学校の課題をふり返ってどうすべきか、何ができるかを考え、真剣に話し合う姿は、上級生としてとても頼もしく見えました。自分たちの手で学校をさらによく伸ばしていこうとする姿は本当に素晴らしいです。司会を務めてくれた6年生も上手に発言を促したり、出された意見をまとめてくれていました。

この素晴らしい取組や、自発的なみんなの姿をこれからも大切にしていきたいです。

6月の全校朝会

5月31日(金) 全校朝会を行いました。

校長先生が3つの話をされました。横断歩道で止まってくれた車にしっかりと礼をしているお友達がたくさんいること、6年生のみんなが地域の方々へ表現集会への招待チラシを作ってくれたこと、あいさつは相手の目をしっかりと見て行うとよいことの3つです。

6年生は今、6月14日の表現集会に向けての練習をがんばっています。きっといい発表ができると思います。たくさんの地域の方々に見てもらえるとありがたいです。ぜひ、川島小にお越し下さい。お待ちしてます。

5月の生活目標のふり返りでは、マナーを守って食べる「食べ方名人」と、給食着のたたみ方が上手な「たたみ方名人」の紹介があり、たくさんのお友達が名前をよばれました。これからも名人が増えていくといいですね。

6月の生活目標の話に続いて、熱中症対策についてのクイズも出されました。なんと、寝ているときにはペットボトル半分、運動したときには3本分の水分が体から失われるそうです。これから、ぐんと暑くなる季節がやってきます。水分補給をしっかりと行って、元気に過ごしましょうね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 | 13 1 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 1 | 24 1 | 25 | 26 1 | 27 | 28 |

29 | 30 1 | 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 |

宮崎県延岡市川島町2770番地イ

電話番号

0982-36-0400

FAX

0982-36-0401

本Webページの著作権は、延岡市立川島小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。