附属中のできごと

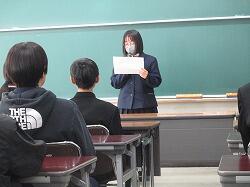

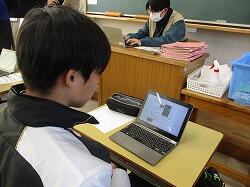

総合的な学習の時間~SKT発表準備

1月14日(水)6・7時間目の総合的な学習の時間は、全学年、自然科学探究(SKT)の発表準備に取り組みました。1年生は1年間の研究の発表を2月24日(火)に、2年生は2~3年生の2年間にかけて取り組む研究の中間発表を1月30日(金)に、3年生は2年間取り組んできた研究の最終発表を2月25日(水)に行います。この日、1年生は一人3分の持ち時間で発表リハーサルを行いました。2年生は中間発表に向けてポスターを作り、それを提出していました。3年生は、1週間後のリハーサルに向けて、プレゼンの仕上げを行っていました。各学年の発表が楽しみです。

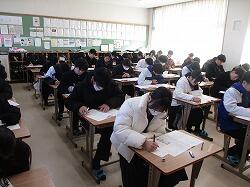

令和8年度入学者選抜

1月10日(土)、令和8年度入学者選抜が本校にて行われました。朝から緊張感のある一日となりました。本校入学を希望する多くの児童の皆さんがもてる力を十二分に発揮できるよう、と願いながらの一日。真摯な児童の皆さんの様子を目にし、在校生も泉附生として、先輩として頑張っていかなければと思うところでした。

朝焼けが美しい朝

1月9日(金)、殊の外寒い冬の朝。6時半をまわるころ、やっと泉ヶ丘の周りも明るくなってきました。空はうっすらとオレンジ色の縁取り。7時を過ぎると、少しずつ早い登校の生徒たちの姿が見えます。この日は、明日行われる本校の入学者選抜適性検査の準備の日で、生徒たちは2時間の授業を終えて丁寧に掃除をして早めの下校となりました。明日は本校への入学を希望する多くの児童たちがやってきます。在校生たちも掃除をしながら受検生が実力を発揮できるよう、心から祈っていました。

MRT「Check!」にサイエンス部が出演しました!

1月8日(木)17:00過ぎから、MRT(宮崎放送)の報道番組「Check!」の生放送で、本校サイエンス部が紹介されました。科学の甲子園ジュニア宮崎県代表で全国大会に出場したの6名を中心に1年生も加わって、SSH指定校である泉ヶ丘のこと、サイエンス部についてなど、キャスターの黒木梨澄さんがテンポよく紹介してくださいました。そのあと、科学の甲子園ジュニアで行った実技競技を「Check!」の番組内で再演しました!全国大会では思うようにいかなかったところもあったのですが、この日の再演では、ぐっと記録を伸ばすことができました。生徒たちはみんな大喜びでした。サイエンス部の生徒たちの普段の意欲的な活動の様子が伝わる、すてきな放送となりました。MRTの皆様、ありがとうございました。

3学期始業の日

2026年・令和8年1月7日(水)、本校は3学期の始業の日を迎えました。2週間弱の冬休みを経て、朝から元気な生徒たちの声が学校いっぱいに響きました。朝の会を終えたら、中専心(中清掃)が行われました。2学期終わりに大専心をしているので比較的きれいではあるのですが、それぞれの場所で丁寧に掃除を行いました。次に、中学生と高校1年・2年生は体育館に集合して、高校3年生は受験前であることを鑑みて教室にてオンラインの形で、3学期始業式が行われました。最初に校長先生のお話がありました。校長先生は、幕末に活躍した吉田松陰と松下村塾の塾生たちの話を例に挙げられ、「志をもつこと」「志をもつために日々のことを真剣に誠意をもって貫くこと」の二点を話していただきました。続いて校歌斉唱。みんなで3番まで歌いました。全校集会では、生徒支援部長の先生から、高校3年生の受験に向けみんなで全面的にバックアップしよう、ということと、安心安全の泉ヶ丘という点において、自転車でのヘルメット着用についてのことや、4月からの法改正のこと、近く予定されている交通安全教室のことなどの話がありました。

中学生は場所を大会議室に移動し、中学生集会が行われました。最初に各学年代表の発表がありました。1年生・池田奈央さん、2年生・大浜凜桜さん、3年生・北郷尚大さんが発表をしました。それぞれ、これまでの反省を踏まえ、時間を有効に使うこと、生活習慣を整えること、物事に臨む姿勢を見直すこと、本気で打ち込めるものを見つけ継続して取り組むこと、そして4月に入ってくる新1年生のことも考えながら、この3学期を過ごしていきたいと堂々と発表しました。続いて教頭先生のお話では、「多面的に考える」ということについて話してくださいました。生徒支援担当の市橋先生からは、笑顔で挨拶できる人になってほしい、というお話がありました。最後に表彰がありました。

〇 令和7年度宮崎県中学校作文コンクール 第1学年の部1席 1年・小寺萌瑛さん

おめでとうございます!

その後、午前中は学活の時間となり、学級担任の話や提出物の点検、テスト勉強を行っていました。昼食後は国語・理科・英語の実力テストが行われ、みんな集中して取り組んでいました。

初日、生徒たちの元気な笑顔が見られ、よいスタートが切れました。寒い日が続きます。体調に気をつけながら、3学期をみんなで進んでいきましょう。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度1月の主な行事予定】

7日(水)・・・3学期始業式・実力テスト(~8日)

10日(土)・・・附属中入学選抜検査

21日(水)・・・55分授業(~23日(金))

23日(金)・・・理数科生集会(中3)

27日(火)・・・学力推移調査(~29日(木))・職員会議

1月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

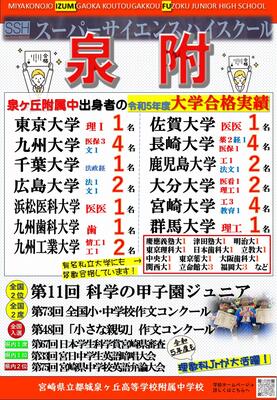

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884