附属中のできごと

2学期終業の日

暑い盛りの8月末に始まった2学期も本日12月23日(火)に終業の日を迎えました。生徒たちは朝の会を終え、早速、大専心(大掃除)にかかりました。教室や廊下はワックスをかけ、トイレ清掃担当の人たちは集会もあり、それぞれの場所で普段行き届かないところまで一生懸命きれいにしました。本校では1月早々に入学選抜検査もありますし、何より新年を迎えますので、みんなで頑張りました。専心が終わると、体育館に集合し、2学期終業式が行われました。終業式では校長先生のお話で、校長先生から最初に「余白のある学校をめざして」ということについてお話がありました。自立・自律をしていくためには、自己裁量の機会が必要であること。そのための余白の時間を生み出していく校時程を考えて試行してみることなどの紹介もありました。また、後半には、特に大学受験を控えた高校3年生に向けて、答えのない問いかけ(例えば「志望校に合格できるか?」等のような)をせず、今やるべき目の前のことをしっかりと取り組んでいくことが大切、というお話をされました。次に、校歌斉唱があり、終業式は終わりました。

その後、中学生は大会議室に集合し、中学生集会が行われました。最初に各学年代表の発表がありました。1年生・原哲春さん、2年生・北村隼人さん(欠席のため代読)、3年生・上杉紗南さんがそれぞれ発表しました。自分が努力したこと、取り組んだこと、失敗したことなどをふまえ、周りのサポートや応援の力の大きさに気づいたり、自分自身で反省すべきことが分かったり、周りからの厳しい言葉でもそこには温かさがあることを知ったり。それぞれの気づきは、次の糧につながっていくと思います。泉ヶ丘生としてのよさも私たちに気づかせてくれました。続いて教頭先生からのお話では、教頭先生が二つの質問を生徒全体に投げかけられて、「イメージで決めつけず、きちんと調べて本当のことを知ったうえで『考える』」ことの大切さを話してくださいました。次に、生活面・学習面・保健面のお話がありました。生活面では市橋先生が、自己指導能力-自分をコントロールできる力-を身に付けることの大切さについて話していただき、新年には、踏み出せなかったことに一歩踏み出し、周りのことを気にかけ人とコミュニケーションをとることを進めていこうと伝えられました。学習面では杉田先生が、それぞれの学年のキーワードを三つずつ話してくださいました。特に3年生は高校入学を控えていますので、自分を俯瞰してみることにも触れていただきました。保健面では岩本先生が、流行の続く感染症対策を緩めることなく行っていくこととともに、救命のために私たちができることを意識しながら日々の生活を送ってほしいという社会生活を送るうえで大切なことも話していただきました。

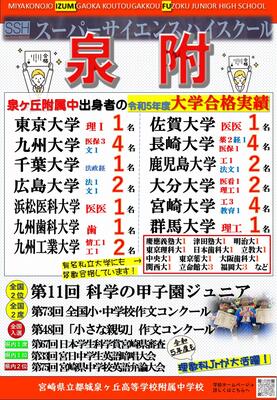

最後に、2学期の表彰・紹介が行われました。

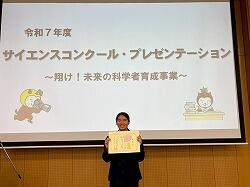

〇 令和7年度サイエンスコンクールプレゼンテーション 最優秀賞 3年・後藤稟子さん

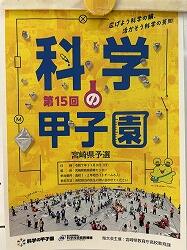

〇 第13回科学の甲子園ジュニア宮崎県予選

第1位「サイエンスクリエイター」2年・政野煌月さん・永田佳翔さん・前田桜佑さん

第2位「NEW MONSTER」2年・川本更さん・江夏千彩紀さん・西野友徠さん

〇 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校生活清泉会主催「トレンドマスターチャンピオンシップ」第1位 2年A組

〇 都城地区中学校秋季体育大会バドミントン競技の部 女子団体 第3位 バドミントン部

〇 第49回宮崎県中学校秋季体育大会柔道競技男子個人戦60㎏級 第3位 2年・天神煌士郎さん

〇 令和7年度明るい選挙啓発書道 銅賞 3年・安藤結貴さん

佳作 3年・長倉史拓さん

〇 第48回JA共済小・中学生書道コンクール(宮崎県審査) 銅賞(条幅の部)

3年・井上結月さん

佳作(条幅の部)

3年・瓦田佳子さん

〇 令和7年度交通・地域安全作文・交通安全の部 最優秀賞 1年・田口絢音さん

地域安全の部 優秀賞 1年・椎屋好乃美さん

〇 第47回全日本中学生水の作文コンクール(宮崎県) 優秀賞 1年 大峯果林さん

〇 第63回中学生作文コンクール 都道府県別賞宮崎県佳作 3年・上杉紗南さん

〇 第71回青少年読書感想文コンクール(都城市・三股町地区)課題読書の部入賞 1年・田口絢音さん

自由読書の部入賞 2年・築地咲樹さん

2年・西野友徠さん

〇 第75回全国小・中学校作文コンクール(都道府県審査) 最優秀賞 2年・大浜凜桜さん

佳作 1年・森山空さん

2年・外園一華さん

2年・政野煌月さん

3年・長安祐樹さん

〇 第74回宮崎県民俳句大会「ジュニアの部」入選 (大爺真理子選) 3年・井上結月さん

(妹尾題弘選) 3年・川内芽衣子さん

〇 令和7年度中学生人権作文コンテスト(都城地区) 優秀賞 3年・黒木菫さん

また、第2回漢字能力検定で各級を得た人の紹介がありました。おめでとうございます。

中学生集会が終わり、生徒たちは各学級で学級活動が行われ、通知表等を受け取り、担任の先生からのお話を聞き、2学期を締めくくりました。2学期は一番行事等が多く行われる学期です。それぞれの生徒たち、ぐんと成長した姿、失敗しながらもそれを糧にして頑張る姿をいろいろな場面で見せてくれました。保護者の方々・地域の方々にはさまざまな場面でご協力いただき大変お世話になりました。ありがとうございました。短い冬休みを経て、1月7日(水)には3学期が始まります。生徒たち、そして各ご家庭が穏やかな年末年始を迎えられますようお祈りいたします。3学期始業の日に、120名の生徒たちの元気な登校を待っています!

校内百人一首大会開かれる

第3回定期テスト終了後から、各学級本格的に百人一首大会に向けての練習を始め、学級対抗戦や文化清泉会主催の朝のファミリー練習、放課後の自主練習などを経て、12月22日(月)午後、校内百人一首大会が開かれました。昼食を済ませジャージに着替えて体育館に集合しました。体育館では、午前中に高校生の3クラスが会場準備をしてくれました。感謝です。用意してくれた畳の前にみんなで整列し、開会行事が行われました。そして、早速、第1試合が行われました。中学生も、あちらこちらで高校生と対戦しました。第1試合が終わり、少しの休憩をはさんで第2試合。今度は中学生同士の対戦も数か所ありました。試合は第3試合まであり、チームごとの勝敗数が最優先で判定されていきます。ですから、どの対戦も真剣そのもの。2勝2敗であと一人が勝つか負けるかで勝敗が決まる、というときなど、みんな固唾を飲んで見守り、チームで一喜一憂。三試合が終わり、片付けをしていよいよ結果発表。3年生の長倉史拓さんが結果を報告しました。6位まで表彰があり、見事、3年A組が優勝、2年A組が4位という結果に輝きました。おめでとうございます!!また、1年生も、わずか1か月の短い期間で、驚くほど腕を上げています。来年度がとても楽しみです。朝の練習、放課後練習など、百人一首大会に向けて、真剣にそして楽しみながら盛り上げてきた、附属中の生徒たち全員に大きな拍手を贈りたいと思います。

都城ボランティアフェスティバルに多くの1年生が参加しました

12月21日(日)に都城市立図書館前のまちなか広場で行われた都城ボランティアフェスティバルに、音楽部の3年生や1年生の希望者が多数参加し、いくつかのブースに分かれてさまざまなお手伝いをしました。ステージ近辺でのお手伝いや、美容介護のお手伝い、バルーンづくりのお手伝いなど、さまざまな活動に携わらせていただきました。地域の方々とこのような形で交流させていただき、お手伝いできて本当によい経験となりました。ありがとうございました。

「水の作文コンクール」入賞を曽於市長に報告!

12月19日(金)午後、1年・大峯果林さんが、鹿児島県曽於市長と面会し、47回全日本水の作文コンクールで内閣総理大臣賞を受賞したことを報告しました。大峯さんの作文は、お父様が曽於市役所で水道に携わる仕事をされてきて、そのことを題材として書かれたもので、曽於市での水に関わる出来事が多く登場します。面会では曽於市長からお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。

百人一首合同練習③~2年生VS3年生

今まで2回行われた授業での百人一首合同練習、3回目は2年生VS3年生です。12月19日(金)6時間目に義友会館で行われました。百人一首大会をそれぞれ1~2回経験している生徒たちですので、おのずと学級全体の力もついてきています。チーム対抗で白熱した練習となりまいた。最後まで決着がつかず、息を吞むような戦いを繰り広げたところも。今回で合同練習は終わり。あとは学級での朝練習や自由参加形式の放課後練習がある程度です。土曜・日曜、覚えきっていない札を覚え、来週月曜・12月22日の本番へと向かっていきます。頑張れ、中学生!

文字力テスト、2年・3年全員満点!

12月18日(木)朝に行われた文字力テスト、なんと中学2年生・3年生が同時に全員満点でクラス平均10点を達成しました。よく頑張りました!2年生は初めて、3年生は今年度11月6日に続き2回目の快挙です!おめでとう!

Hyakunin-Isshu in English

令和7年12月18日(木)の英語(Cタイム)の時間に「Hyakunin-Isshu in English」と題して、英語での百人一首に挑戦しました。この時期は、附属中生全員が百人一首に夢中になっています。その集中力と好奇心を最大限に活用し、英語での百人一首に取り組みました。2Aの生徒の中には、ローマ字百人一首と勘違いしている生徒もいましたが、日本語の短歌を英訳したものが「かるた」として発売されており、そのカードを使ってグループで活動しました。学習していない単語もあり、読み手の生徒は苦戦しているようでしたが、上の句の英語を聞いて、創造力や関連ワードを結び付けながら、カード取りに熱中していました。例えば、「“The flowers withered, Their color faded away・・・」と出てくれば、「花の色はうつりにけりな・・・」と生徒たちが反応してくれます。国語の時間にしっかりと百人一首を学習しているからこそ、瞬時に反応できる力だと思います。リスニング力も同時に鍛えられる活動となりました。

百人一首合同練習②~1年VS2年

12月18日(木)7時間目。12日(金)の合同練習に続く第二弾、1年生VS2年生の百人一首合同練習がいずみ会館で行われました。大会がかなり近づいてきて、各学級、朝自主的に行ったり、放課後練習に参加したり、部活動が終わってから放課後練習に少しでも参加したりと、それぞれよく頑張っています。初心者だった1年生たちも、少しずつ実力をつけてきています。この時間、1年生VS2年生で集中した対戦が繰り広げられました。

百人一首大会に向けての抽選会

12月17日(水)昼休み、中学生全クラスと高1高2全クラスの文化委員長が集まり、来る12月22日(月)の午後に行われる予定の百人一首大会に向けての組み合わせ抽選会が行われました。組み合わせによる運も少なからずある百人一首大会ですので、出席した文化委員長たちは、神妙な面持ちで抽選に臨みました。抽選結果が出て悲喜交々でしたが、大会までまだ数日あります!各学級でさらに練習を重ね、大会を迎えましょう。

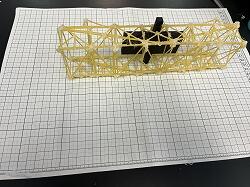

チャレンジ創造コンテスト全国大会で文部科学大臣賞!

12月13日(土)、愛知県・国際展示場で行われた第13回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会に、宮崎県代表・都城少年少女発明クラブ「都城ネクサス」(3名)のひとりとして、本校3年・長倉史拓さんが出場しました。大会には全国から40チームが参加し、それぞれ与えられた4分間の時間で、ロボット等のからくりの仕掛けを設置し、動かし、その内容についてプレゼンをし、撤収まで行う、という正確さも速さも技術力もパフォーマンス力も問われる競技です。長倉さんのチームは、8番目に「輝く未来へ!僕たちタイムトラベラー」というテーマを提示して競技を行い、練習どおりノーミスで4分間を十分に使い切りました。午前20チーム、午後20チームの発表が終わり、いよいよ結果発表。長倉さんのチーム・都城発明クラブ「都城ネクサス」は、第1位の文部科学大臣賞を受賞しました!おめでとうございます。

Christmas Lesson ☆彡

令和7年12月15日(月)の1Aと2AのCtimeで、ALTのジャッキー先生、エリクシス先生と一緒にクリスマスレッスンを行いました。今年の8月に来られたJacky(ジャッキー)先生はオーストラリア出身で、南半球のクリスマスの季節は夏であること、サンタクロースの格好をしながらサーフィンを楽しむことなども自己紹介の時におっしゃっていました。今回は、Ginger Bread(ジンジャーブレッド)と呼ばれるクッキーにアイシングの模様をつけて、クリスマスカードとともに贈りあう文化を紹介してくれました。ジャッキー先生が作ってくださったジンジャーブレッドにかわいい模様をつけて、楽しむことができました。クリスマスカード作りでは、エリクシス先生が英文の書き方を一緒に考えてくれました。We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

科学の甲子園ジュニア全国大会③

12月14日(日)、第13回科学の甲子園ジュニア全国大会は最終日を迎えました。この日は、朝から会場である兵庫県立武道館で、さまざまな科学技術分野に関わる展示ブースが設けられ、参加者たちはいろいろなブースを興味深げに見学していました。11時過ぎから、再び参加者が一堂に会し、表彰式が行われました。全国から各都道府県代表として出場するのもなかなか大変な中、全力を尽くして闘い、こうして最終場面にまで臨める生徒たちは本当に幸せです。本校2年生6人からなる宮崎県代表チームは、残念ながら表彰はなかったのですが、今回の経験は本当にすばらしいものとなりました。今回の2年生たちの努力する姿勢、頑張ってきた軌跡は、必ず後輩たちが未来へと引き継いでくれるでしょう。6人に大きな拍手を贈りたいと思います。

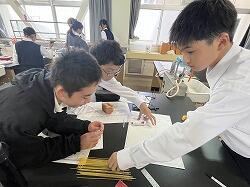

科学の甲子園ジュニア全国大会②

12月13日(土)、兵庫県姫路市で開かれている第13回科学の甲子園ジュニア全国大会。前日の開会式を終えた宮崎県代表の本校2年生・江夏千彩紀さん、川本更さん、永田佳翔さん、西野友徠さん、前田桜佑さん、政野煌月さんの6人は、この日、競技本番を迎えました。最初に筆記競技が行われて、6人で協力しながら臨んでいました。いよいよ実技競技①。これは当日明かされる競技内容に即応して挑んでいきます。これには、江夏さん、川本さん、政野さんの3人が臨みました。お昼を挟んで、午後に実技競技②が行われました。これは事前に内容が明かされていましたので、各代表がそれぞれ対策を重ねて臨んでいます。本校からは、永田さん、西野さん、前田さんが臨みました。実技①②ともに、決められた時間の中でつくったり試したりしていかなければなりません。緊張の中ですが、コミュニケーションを取りながら、集中して最後まで弛まず頑張り続けました。競技が終わったのは17:30。朝から一日、やり抜いた6人に拍手!この日はこの後フェアウェルパーティがあり、闘い済んだ全国の代表たちが一堂に会し交流を深めました。

百人一首大会に向けて放課後練習

今週の水曜日から、附属中全校生徒で放課後に時間の余裕があって練習したい人の自由参加で、セミナーⅠBの教室を使って1時間ほどの百人一首練習会を開いています。12月12日(金)の放課後には部活動がない人の多い3年生を中心に、1年生・2年生も加わって練習していました。部活動が終わってから駆け付けた人もいて、後半のほうが人数が増えて盛り上がりを見せていました。異学年対決もあり、このような場で、先輩から後輩へと「百人一首を頑張ろう!」という空気が醸成されていくのだと思います。この日は、2回通して終了しました。

科学の甲子園ジュニア全国大会①

12月12日(金)朝、都城駅を出発した科学の甲子園ジュニア全国大会に宮崎県代表として出場する2年生6名は、JRで鹿児島に行き、新幹線に乗りかえて、無事、全国大会の舞台である兵庫県姫路市に到着しました。全員赤いおそろいの服を着て、いよいよ兵庫県武道館での開会式に臨みました。学校紹介では「宮崎県、優勝をとりに(い)く!」と、鶏肉の絵を掲げながら楽しく元気に発表しました。明日、13日(土)がいよいよ大会本番。頑張ってください。大会の様子はインターネットを通して見ることができます。応援してください!

百人一首合同練習①~1年VS3年

12月12日(金)午後の国語・学活の時間などを使って、今年度初の百人一首合同練習をしました。1回目の今回は1年生と3年生の合同練習です。義友会館が空いていたので会場としてお借りすることができました。1年生・3年生出席番号順の2列に並び、場所を移動して1年生対3年生で対戦できるようにしました。札を並べ、真剣な面持ちでみんな札に対峙します。一字決まりの札や「ちはやふる」「憂かりける」「このたびは」などの人気の札はあっという間に取られてしまいます。さすがに3年生はすでに2年間経験があるだけに素早い動きで札を取っていく人が多数でした。しかし、中には1年生で勝利を収めた人もいました!3年生は記録用紙の書き方も1年生に指導していました。最後に少し時間があったので、3年生からどうすればうまくなるかアドバイスをそれぞれしてもらいました。このようにして、毎年附属中全体で百人一首大会に向けて頑張っていくのです。

科学の甲子園ジュニア全国大会に出発しました。

2025年12月12日(金)~14日(日)に兵庫県姫路市の兵庫県立武道館で開催される「第13回科学の甲子園ジュニア全国大会」に向けて都城駅を出発しました。

集合したときは、やや緊張した表情でしたが、チームメイトや先生方の顔を見た途端、いつもの元気な姿になり安心しました。初めて新幹線に乗る生徒もいるなど旅路を含め、本大会への参加を楽しみにしている様子が伝わってきました。

全国の科学好きの仲間たちと切磋琢磨しながら、都城泉ヶ丘の代表として、宮崎県の代表として、活躍を期待しています。

フィンランドの学校と英語でオンライン交流♬

令和7年12月11日(木)の7校時のCタイムで本校の津上教諭(英語)が、今年の夏、フィンランドのOulun Lyseo Lukio高校に研修に行きました。その学校の生徒との交流をCタイムの時間にオンラインで行いました。(フィンランドとの時差は8時間ほどあり、フィンランドでは午前中の授業でした)本校生徒たちは日本文化のプレゼンをグループに分かれて英語で紹介し、堂々と発表できていたと思います。プレゼンの最後には必ず相手校の生徒に質問を投げかけ、答えてもらいました。クイズ形式で行ったので盛り上がっていました。フィンランドではフィンランド語を母語とし、第2言語として英語を学習しているので、日本の生徒たちと第2言語の習得に関しては同じ条件ではありますが、フィンランドの生徒の方がより流暢で語彙力も高かったように思います。本校生徒たちのよい刺激になったのではないでしょうか?今日のCタイムで発表できなかったグループは、ビデオレターとして相手校に送付して交流を続けます。Lukio高校の生徒の皆さん、ありがとうございました。

We sincerely appreciate the students and staff of Oulun Lyseo Lukio for this wonderful opportunity.

3年生、都城市役所・都城市議会を訪問する

12月10日(水)、3年生は3時間の授業を終えて少し早めの昼食を摂り、「都城市役所・市議会訪問」へと出発しました。11月上旬に、デザイン思考という手法を用いて、私たちの学校がある都城市について、よい点、こうなると嬉しいなという点などをあげ、六つの課題にまとめ、話し合ってきました。話し合った結果を、11月中旬に市役所にお届けし、この日を迎えました。市役所まで移動すると、担当してくださる都城市秘書広報課の押川様・岩元様が待っていてくださり、案内していただきました。最初に都城市役所からの説明です。今回は、①公共交通・都城駅の活用 ②移住・定住施策 ③安心・安全な通学 ④ふるさと納税 の四つの分野から、それぞれの担当課の方からお話をいただきました。お忙しい中、多くの準備をしていただき丁寧にお話しくださいました。それぞれの方が生徒たちのソリューションアイデアにも触れていただき、説明をしてくださり、生徒たちもとても感激していました。また、生徒たちからいくつか質問も出て、大変充実した時間となりました。続いて都城市議会を傍聴させていただきました。生徒たちは立派な会議場の2階の傍聴席に座り、議員の方の質問と、それに答える各部署の方々の応答を真剣な面持ちで見つめていました。会議場にはモニターも準備されていて、少し距離があっても分かりやすくなっています。都城市をよりよくしていこう、という思いがひしひしと伝わってきました。このようにして、市民の声・思いを届け、そのためにどうすればよいか真剣に考えながら地方自治は進められているのだと、その一端を理解することができたのではないでしょうか。最後に、生徒を代表して原田竣乃介さんがお礼の言葉を述べました。今回の訪問にあたり、お世話くださいました都城市役所の方々、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

税の感謝状をいただきました

都城税務署の寺本署長が来校され、感謝状をいただきました。

本校の継続した「租税教育」や「税に関する作文の応募」など長年の功績が評価されました。

授与された感謝状は、本校2階の渡り廊下の棚に並べています。本校における栄光の軌跡が追加されたことをうれしく思います。

税金は、本校の教育をはじめ、世の中で幅広く活用されています。これからも税金に対する意識の高揚と税に関する教育の充実を図っていきたいと思います。

3年生、朝課外に臨む

高校の進路支援部から、「中学3年生も、お試しで課外を受けませんか。」という温かい言葉を受け、本来であれば高校生しか受けられない課外で、人数に余裕がある講座に限り、希望があれば中学3年生も課外受講をしてみることができるようになりました。本校の高校の課外は、希望する講座に申し込んで許可されれば(人数の枠内に入れば)受けることができます。1期・2期・3期に分かれていて、その都度申し込みの機会があります。各講座の内容は事前に示されていて、学年関係なく希望する講座に申し込むことができます。来年度、理数科進学を控えた3年生ですので、「課外を受けてみる」機会に恵まれるのも中高一貫校ならではと言えるでしょう。第3回定期テストが終わった12月9日(火)朝7:40から第3期課外が始まりました。早速、3名の生徒が課外に臨んでいました。

Miyazaki LEAPDAY~宮崎frogs2期生最終プレゼンテーション

本校3年生・上杉紗南さん、前迫奏亜さんは、本年度、民間主導の人材育成プロジェクト「宮崎frogs2期生」として26名の応募者の中からの7名に選抜され、7月から事前研修・東京での合宿研修・オンラインによるグローバル研修など様々な学びと活動を重ねてきました。メンバーひとりひとりが、自分自身が本気で向き合いたい課題を決め、この期間を通して深く考えブラッシュアップし、行動してきました。そして、12月7日(日)午後、その最終成果発表会が行われ、7名は英語でプレゼンテーションを行いました。二人は会場を見渡しながら堂々とプレゼンテーションを行い、ゲストの4名の方から、よい点を褒めていただき、アドバイスや質問も受けていました。会場からはその都度大きな拍手が湧いていました。今後、さらに全国LEAP DAYへと進んでいきます。二人は素晴らしいプレゼンテーションで、会場の様々な年齢層の観衆を前に頼もしい姿でした。また、宮崎frogs1期生・附属中12期生で本校高校2年生の坂元希成さんも、ゲストとして現在取り組んでいる自分の活動を発表していました。未来へつながる学びが着々と進んでいます!

科学の甲子園Jr.に向けて

12月6日(土)午後、理科室に科学の甲子園Jr.宮崎県代表の2年生6名と1年生のサイエンス部のメンバー8名が集まり、1週間後に迫っている科学の甲子園Jr.全国大会に向けての練習を行いました。3名を基本とした5チームで、それぞれ提示されている実技課題に、時間を測りながら本番さながらに臨んでいました。なかなか難しい課題で、うまくいかないことも多々ありましたが、諦めることなく一生懸命。代表6名にとっては、残りの1週間は貴重な時間となります。頑張ってください!

技術・家庭科の授業

12月5日(金)。1・2年生は定期テストが終了し、この日からテストが返却され始めました。生徒たちは結果に一喜一憂ですが、大切なのはこれからです。この週末にそれぞれ振り返り・復習をして、できていないところを確認・定着させていきましょう。この日は4時間の授業でしたが、そのうち2時間は、技術・家庭科の授業がありました。この日、1年生は技術分野を、2年生は家庭科分野を学習していました。1年生の授業の様子を覗いてみると、それぞれ長方形の板と格闘中。「けがき」をしているところのようでした。慎重に集中して作業に臨んでいました。2年生は調理実習が行われていました。生姜焼きをつくるのですが、基本的な手順のほかにさまざまな注意やコツがあり、それぞれ一生懸命聞いたり記録したりしていました。作業に入ると、楽しそうに集中して生姜焼きづくりにいそしんでいました。この日生姜焼きを実際に作ったのは半分の生徒で、残り半分の生徒は次の家庭科の時間に生姜焼きづくりに挑戦します。技術・家庭科の授業、生徒たちはとても活き活きとしていました。

日常の風景~初冬の泉ヶ丘②

冬らしい寒波の第一陣がやってきて、朝夕は少し身をすくめるような寒さ。生徒も職員も心持ち肩を高くして登下校しています。先日、泉ヶ丘界隈の初冬の風景を紹介しましたが、紅葉が進む泉ヶ丘の風景の続編です。空気が乾燥していて、すっきりとした青空に、木々や花々が凛とした美しさを醸しています。12月5日(金)は満月。英語圏では12月の満月を「コールドムーン」と言うようです。冬の寒さの中に冴え冴えと明るく輝く満月のイメージが湧いてきます。テスト勉強やテストの復習の合間に夜空を眺めてみるのもよいですね。

1・2年生、第3回定期テスト終了

12月4日(木)、1・2年生は第3回定期テストが終了しました。午前中で終わるため、昼からは早速部活動が始まりまった部もありました。終わった瞬間に、解放されたような空気が教室に流れました。このテストが終わると、年末はもうすぐそこ。これから2学期の締めくくりをしっかりとしていきましょう。また、3年生は今日から第3回定期テストが始まりました。12月8日(月)までです。週末もしっかりと勉強に取り組みましょう。部活動の写真を撮ったあと、正面玄関のほうをふと見ると、校舎の白、空の青、紅葉の赤が美しいコントラストで輝いていました。

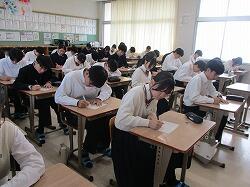

第3回定期テスト始まる

12月3日(水)より、1・2年生は第3回定期テストに入りました。テストの開始はいつもの授業より少し遅い午前9時。朝の時間は、黙々と勉強売る人、友達と確認し合ったり教え合ったりする人と、テストに向けてみんな一生懸命です。感染症等のために、1・2年生は明日まで、3年生は明日から来週月曜日までの実施となります。令和7年の締めくくり。精一杯頑張りましょう。(写真は自習コーナーでの勉強の様子です)

12月です

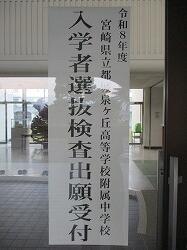

12月1日(月)。今年も残すところあと1か月となりました。高校生は本日より第3回定期テストが始まりました。本日から木曜日までは朝の会8:40開始となっています。中学生は明日から3時間授業となり、テスト本番は1年生・2年生は3日(水)・4日(木)に定期テストとなります。3年生は感染症等の関係で、4日(木)・5日(金)・8日(月)に定期テストが実施されることになりました。現在、学校全体がテストモードに入っている泉ヶ丘です。それと同時に、インフルエンザ等感染症も広がりを見せていますので、十分気を付けてください。また、今日から令和8年度附属中学校入学者選抜検査に向けての願書等受付が始まりました。12月から3月までは、泉ヶ丘では受検・受験に直接関わる大切な日々が続いていきます。

日常の風景~初冬の泉ヶ丘

夏の終わりが遅く、秋がやってきたかと思うとあっという間に冬の寒さに包まれています。泉ヶ丘の学校内、そして近隣を歩いてみると、初冬の風景があちらこちらに広がっていました。今、泉ヶ丘の校内は公孫樹(いちょう)が黄色に葉を輝かせています。木によっては落葉が始まっているものも。義友会館前の紅葉も赤く色づいています。泉ヶ丘の正門前の紅葉の葉も赤くなり、「スーパーサイエンスハイスクール」の看板が赤で縁取りされています。そのまま正門を出て、高木原緑道まで歩き、左手を見ると、今を盛りと紅葉が赤い色をたたえています。ここのところよい天気が続き、青空にさまざまな色が美しく映える泉ヶ丘界隈です。

2年生性教育講話

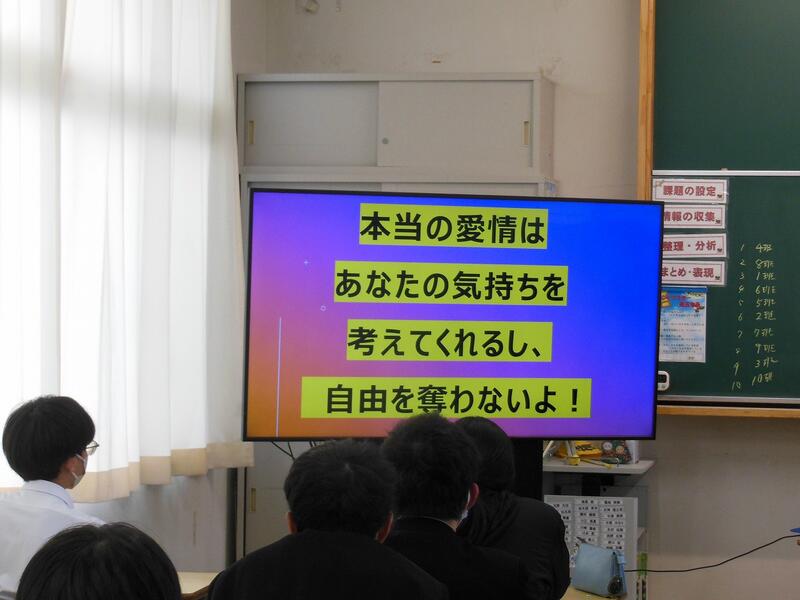

11月27日6時間目に2年生は「今を生きる君たちへ~見つめてみよう!性と生~」というテーマで性教育講話を受けました。講師をしてくださったのは、ほのか助産院安藤直美様です。

助産院や助産師について、命の誕生~二次性徴、そして性の多様性や性意識の違い、同意について等、多くの内容を教えていただきました。

「本当の愛情はあなたの気持ちを考えてくれるし、自由を奪わないよ」というメッセージが最後にありました。お互いを尊重し合い、正しい情報をもとに、行動していきたいですね。

最後に、お礼の言葉を内野愛莉さんが述べました。

1年時にも性教育講話を受けていますが、1年たち、それぞれ心も体も成長しているなかでの今回の講話はどのように感じられたでしょうか。自分の体のことを知り、大切にする気持ちをこれからも持ち続けてほしいと思います。

お忙しい中、講話をしてくださった安藤様、本当にありがとうございました。

全国小・中学校作文コンクール・宮崎県審査で入賞

第75回全国小・中学校作文コンクール(読売新聞社主催)・宮崎県審査の結果が11月25日付の読売新聞地域面で発表され、本校から多数の入賞者がでました。中学校の部・最優秀賞に2年生・大浜凜桜さん。大浜さんは2年連続の最優秀賞に輝きました。小学校6年生のときの吹奏楽部での日々を「音を楽しむ」と題して16枚にわたって綴りました。また、佳作に、1年生・森山空さん、2年生・外園一華さん、2年生・政野煌月さん、3年生・長安祐樹さんの4人が入賞しました。おめでとうございます。(写真は、先日行われた大浜さんの取材の様子です)

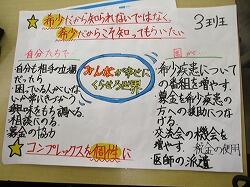

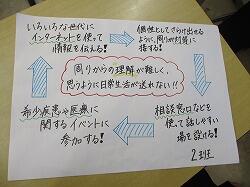

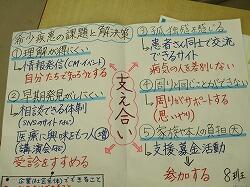

1年生、「共生キャンバス」で考える②

11月19日(水)の総合的な学習の時間に1回目の学習を行った1年生・キャリア探究「共生キャンバス」の学習は、11月26日(水)6・7時間目に、いよいよ中心となるオンライン学習に臨みました。「共生キャンバス」は「すべての人が輝く社会づくりを考える」ということで、「希少」であることに目を向けて考えていくプログラムです。このプログラムを提供していただいているのは武田薬品工業株式会社で、このオンライン授業の講師を務めてくださいました。前回、映像を見て、「希少疾患・難病」の現実を知り、10班に分かれて課題と解決に必要なことを考えました。この日、その中から学級の投票で選ばれた三つの班が発表しました。どの班もよく考えたポイントがあり、よい点を褒めていただきました。続いて、ワークシートを使いながら二人の希少・難病患者の例を班でどのような支えができるか話し合いました。三つの班が話し合った内容を発表しました。そして「エコシステム」について学び、考えたことをさらに発表していきました。「すべての人が輝く社会」について、オンライン授業を通して深く、広く学ぶことができました。この授業を提供してくださり、講師を務めてくださった武田薬品工業株式会社の皆様、そして、紹介・段取りをしてくださったキャリアリンクの皆様に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。生徒たちはこれからさらに学習を深めていきます。

みやざき小中学校学習状況調査行われる

11月25日(火)~26日(水)、1年生は「令和7年度みやざき小中学校学習状況調査」を受けました。これまで歩んできた学びの道のりを振り返り、次に進むべき方向を見つけていく貴重な機会で、国の全国学力・学習状況調査と並んで長く実施されてきた調査です。すこしでもWi-Fi環境がよいところ、ということで大会議室をお借りして、全員タブレットを持ち込んで、画面に向き合い、問題を読み、解答していきます。今年度は小学校4年生と中学1年生が対象で、実施される調査は、国語・社会・数学・理科・英語の5教科と意識調査。1年生は、落ち着いた様子で二日間の調査に挑んでいました。

宮日音楽コンクールで特別賞

11月23日(日)、メディキット県民文化センター・アイザックスターンホールで行われた「第31回宮日音楽コンクール」の本選で、2年生・田中豊悠さんが見事なピアノ演奏(バルトーク「ピアノソナタ第1、3楽章」)を披露し、みやぎんジュニア特別賞を受賞しました。翌24日(月)に、同ホールで表彰式と演奏披露が行われました。おめでとうございます!

校内持久走記録会実施される

11月21日(金)6時間目に、保健体育の授業の一環として「校内持久走記録会」が実施されました。本校500mコース(運動場及び体育館外周)を使って、女子は2,000m(500mコース×4周)、男子は3,000m(500mコース×6周)のタイムトライアルです。5時間目の授業終わったらすぐ更衣を済ませ、グラウンドに集合した1~3年生の生徒たち。実施方法の説明・準備運動をして、早速女子の部からスタートしました。一斉に走り出した生徒たちはどの生徒も真剣で、自分の実力を精一杯出して「自己ベストを狙おう」と頑張っていました。続いて男子の部。みんな懸命に走ります。後半になると、息が荒く、表情も苦しそうな生徒もいますが、もてる力を出し切って最後まで走り抜きました。体調・けがなどで走ることができなかった見学生たちも、運営面で一生懸命働いてくれました。平日の午後のお忙しい時間にもかかわらず、多くの保護者の方が応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。生徒たちの力になりました。また、清掃で外に降りてきた現高1の中進生の先輩たちが、清掃の合間に温かい応援をしてくれました。木々が晩秋・初冬の色をたたえる中、小春日和といっていいような日差しが、頑張る生徒たちに温かく降り注いでいました。

2年生・3年生、ミニ探究発表会に参加する

SSH指定校の本校は、中学生・高校生共にそれぞれの研究テーマを決め、個々に探究していきます。その中で、学年に応じて発表の機会が設定されています。11月20日(木)午後、高校1年生理数科「ミニ探究発表会」が実施され、大会議室にてポスターセッションの形で、それぞれのブースで発表を行いました。この発表会の6・7時間目の時間帯にに中学3年生が、7時間目の時間帯に中学2年生が参加しました。あと4か月と少しで高校進学となる3年生は1年後の自分たちの姿をイメージして、そして2年生は1月末に控えた中間発表会を見据えての参加となりました。各ブースで物理・化学・生物・数学分野の発表が、ひとチーム14分程度(質疑応答含む)行われ、多くの発表に参加することができました。中進生の先輩方は、昨年度まで最上級生で附属中を引っ張って行ってくれていた先輩です。ぐんと成長した先輩方の姿をみることができ、それぞれの未来の姿を描くことができたのではないでしょうか。

1年生性教育講話

11月20日(木)7時間目、1年生は「いのちの話」というテーマで性教育講話を受けました。講師は国立病院機構都城医療センター助産師大野あさみ様です。

クイズや体験を交えながら、生命の誕生、二次性徴、プライベートゾーン等について学んでいきました。

画用紙に小さい穴が開いているのを見つけられたでしょうか?

これはいのちの始まりの大きさ(受精卵の大きさ)

月経のしくみについてもエプロンを使い、具体的に知ることができました。

「がんばって生まれておいでー!」みんなの温かい声を受けて生まれる体験をしました。

赤ちゃんもすごくがんばって生まれてきたことが体験を通してわかったようです。

最後に餅原未空さんがお礼の言葉を述べてくれました。

心も体も大人になる準備が始まっています。「お互いを尊重し合い、相手を思いやる心が大切」これは性に関することだけではなく、日常の生活のなかでも大切なことです。1時間という短い時間でしたが、真剣なまなざしで講話を聞いている1年生の姿が印象的でした。

お忙しい中、講話をしてくださった大野様、ありがとうございました。

2年生、自然科学探究の論文執筆に取り組む

11月19日(水)6・7時間目の総合的な学習の時間、2年生は1月末に予定している自然科学探究中間発表会に向けてのポスター制作を一生懸命行いました。今年度から2年間にわたる研究の最初の発表になります。みんな頑張っています。

1年生、「共生キャンバス」で考える①

総合的な学習の時間・キャリア探究の学習で、1年生は年間通して福祉について学んできました。地域の方々に講師として来ていただき、さまざまな講話や体験を通して学びを深めてきました。また、都城市郡医師会病院にお世話になり、病院に伺って医療体験も経験しました。今回は、これまでの福祉の学習での学びの発展的な学習として、「希少疾患」をテーマとした「共生キャンバス」という授業でさまざまな角度から学んでいきます。11月19日(水)総合的な学習の時間にその1回目の学習を学級で行いました。動画を見て、さまざまな角度から自分たちなりに考えていく学習です。4人ずつの10の班でそれぞれ課題を考えその解決のためのアイデアを一枚のシートにまとめました。どんなアイデアがよいか、また、どんなまとめ方がよいか、どの班も一生懸命取り組んでいました。今回の学習を経て、11月26日(水)に、全国・世界規模の製薬会社の方とオンラインで結んで授業が行われます。とても楽しみです。

ひなた支援訪問授業~英語

11月19日(水)2時間目、2年A組でひなた支援訪問授業の英語が行われました。単元は「不定詞」。最初にペアでこれまでの学習内容を確認できるを会話した後、本時の内容に入りました。場面設定は、IZUMI ISLAND の冒険に「あなたは何をもっていく?」ということをグループで話し合います。もちろん、会話はすべて英語で行います。島で生き抜くためには何が必要か、不定詞を使いながら質問したり答えたりしながら活用に慣れていく生徒たち。英語を楽しみながら生き生きと学習していました。この英語で本年度のひなた支援訪問授業は終わりとなりました。よりよい授業をめざし、先生方も生徒とともに頑張っています。

第13回科学の甲子園ジュニア全国大会に向けての事前研修会行われる

11月16日(日)、朝早くから科学の甲子園ジュニア全国大会に出場するメンバーが学校にやってきました。この日は、約一か月後に迫った「第13回科学の甲子園ジュニア全国大会」に向けての事前研修会が本校で行われました。時間は午後からなのですが、メンバーは朝から一生懸命自主的に勉強。午後からは、宮崎大学の先生、県教育委員会の先生などもおいでになり、研修を進めました。1週間前も、高校生の科学の甲子園にフリー参加したり理数系探究活動講座に挑戦したりと頑張り、この日は2週続けての研修会。みんな、一生懸命頑張っています。

デザイン思考で「都城」を考える③

今週、3年生が集中して取り組んでいる総合的な学習の時間・キャリア探究「デザイン思考で『都城』を考える」。4時間目にあたる11月14日(金)の学活の時間は、各班から出されたソリューションアイデアを、みんなで共有する時間となりました。さて、12月10日(水)の市役所・市議会訪問、「問い」をもちながら、積極的に臨みましょう!

芸術鑑賞教室がありました

11月13日(木)午後、令和7年度芸術鑑賞教室が開かれました。地の利を得ている本校は、芸術鑑賞教室も、MJホールをお借りして実施しています。昼食後、順に移動開始し、中学生はMJホールの2階席に着席しました。今年度の演目はピアノ演奏・ヴァイオリン演奏で、本校独自のプログラムを組んでの演奏を披露してくださいました。ピアノは山中惇史様、ヴァイオリンは松本蘭様が演奏者です。プログラムは、どの曲も親しみやすい曲ばかり。教科書に載っている「四季より『春』第1楽章」(ヴィヴァルディ)や、フィギュアスケートで一躍有名になった「誰も寝てはならぬ(トゥーランドット)」(プッチーニ)、ミュージカルから「トゥナイト」(バーンスタイン)、フジコ・ヘミングさんが演奏されていた「ラ・カンパネラ」、CMの曲から広まった「リベルタンゴ」(ピアソラ)等々……。お二人の素晴らしい演奏が心にしみ、軽妙な語り口で会場中が盛り上がり、本当に楽しい時間を過ごすことができました。途中、楽器の紹介や、クイズコーナーもあり、中学生も楽しみながらも、「勝負に勝とう!」と真剣に参加していました。最後まで会場全員で音楽を楽しみました。山中様、松本様、本当に素晴らしい音楽をありがとうございました。

デザイン思考で「都城」について考える②

11月12日(水)6・7時間目の時間、3年生は総合的な学習の時間・キャリア探究分野で、前日11日(火)に引き続き「デザイン思考で『都城』について考える」をテーマに、みんなで出したよい点・改善点からまとめた六つの課題について、六つの班に分かれて話し合いを行いました。話し合いは、まずデザイン思考で、当該者の立場に立って「聞いていること」「見ているもの」「していること」「言っていること」「考えていること・感じていること」を検討し、それから考えるソリューションアイデア「だったらいいな!」を導き出していきます。どの班も、真剣に調べ、意見交換をし、まとめ、考えていました。各班のソリューションアイデア、どんなふうにまとまったか楽しみです。14日(金)学活の時間に、それぞれの班のソリューションアイデアを発表してもらう予定です。発表後、各班がまとめたシートを市役所にお届けします。それが12月10日(水)の市役所・市議会訪問へとつながっていきます。

第13回科学の甲子園ジュニア全国大会へ

第13回科学の甲子園ジュニア全国大会に参加する生徒6名が、第15回科学の甲子園県予選にフリー参加しました。筆記競技と実技競技にフル参加、優秀な高校生においても容易には解けない難題にチャレンジして12月実施予定の全国大会へ向け、有意義な研修会となりました。また、午後からMSECのMSEC理数系生徒探求活動講座では、高校生22チームを相手に23チーム中6位の成績をとり、大健闘でした!

デザイン思考で「都城」について考える①

3年生は、12月に都城市役所・市議会を訪問し、市役所の方からの説明を伺ったり、市議会を傍聴したりします。総合的な学習・キャリア探究の学習です。3年生は、「社会」についても視野を広げ、考えていく時期がきています。私たちの泉ヶ丘がある「都城」について、中学生の目線からデザイン思考という手法を使って、よいところや改善できるといいところを考え、自分たちなりのアイデアを出して、市役所・市議会訪問に臨みたいと思います。11月11日(火)4時間目に、学級全体で訪問の意義を理解し、「よいところ」「改善したらよいところ」を班で話し合いました。翌12日には、課題についてのアイデアを考え、深めていく予定です。

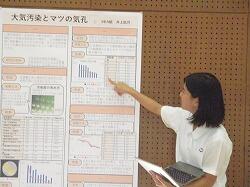

令和7年度日本学生科学賞で読売新聞社賞、サイエンスコンクール・プレゼンテーションで最優秀賞受賞!

11月6日(木)付の新聞で報道されましたが、令和7年度日本学生科学賞で、3年生・後藤稟子さんが読売新聞社賞を受賞しました。「三匹の子豚の藁の家や木の家が飛ばされないためにはどうすればよいか」というとても興味惹かれるテーマで研究した後藤さん。実際に藁の家や木の家、レンガの家のミニチュアを作ってみて条件を変えて実験を重ね、論文にまとめました。見事、県予選3位にあたる読売新聞社賞に輝きました。おめでとうございます。そして11月8日(土)に、その論文内容をプレゼンテーションで発表する令和7年度サイエンスコンクール・プレゼンテーションが宮崎県教育研修センターで開かれ、出場した後藤さんは、苦労を重ね作成したパワーポイントによるプレゼンテーション画面を使いながら、堂々と研究内容の発表を行い、見事、最優秀賞に輝きました。おめでとうございます!

第2回漢字能力検定行われる

11月7日(金)放課後、第2回漢字能力検定が行われました。漢字検定や英語検定、数学検定等、資格取得につながります。また、普段、国語の時間の小テストや文字力テストで漢字・熟語の練習を重ねていますが、この漢字能力検定はその実力を試すよい機会でもあります。また、将来の大学入試等に向けての大切な基礎力となります。今回受検した生徒たちは、5級~2級まで、さまざまな級を受検しました。いろいろな検定やコンクールなどに積極的に挑戦していきましょう。

人権学習「命の大切さを学ぶ教室」が開かれました

11月7日(金)6時間目に、体育館で全校生徒が一堂に会し、人権学習「命の大切さを学ぶ教室」が開かれました。新聞やニュースなどを見たり聞いたりしていると、犯罪・交通事故などが日々報道されています。今回の人権学習では、飲酒運転者が起こした事故でご家族を亡くされた遺族の方からお話を伺いました。講師としておいでくださったのは(公社)かごしま犯罪被害者支援センターの山下良一様です。山下様のお姉さま夫婦が、飲酒運転の車から衝突され大切な命をおとされたという悲痛な事故について話してくださいました。つらい経験を、「二度とこのようなことが起こらないために」と切々と話してくださり、命の大切さ、被害者支援、被害者も加害者も出さない街づくりなどについて深く考えることができました。「皆さんが加害者にも被害者にもならない、という決意をもってください。」という言葉がとても心に残りました。また、宮崎被害者支援センターの方からのお話もありました。「交通事故だけでなく、さまざまな事件や事故でいつだれが被害者・加害者になるかわからない。結果、計り知れない悲しみがそこに残ることになる。もし何かあったら是非相談してください。」と呼びかけてくださいました。泉ヶ丘生は、今回のお話をしっかりと心に受け止め、「命を大切にする」にはどう行動するべきか、どんな街にしていくか、常に考えながら未来づくりに貢献していってほしいと思います。今回は、貴重なお話を本当にありがとうございました。

薄黄木犀(うすぎもくせい)の花

秋が深まってきました。泉ヶ丘の木々も葉を落としているものも多く、外の専心(清掃)担当の生徒は、そろそろ掃き掃除が大変になってくる頃です。泉ヶ丘の正門を入ったちょうど正面あたりに、丸い形の印象的な木があります。薄黄木犀の木です。金木犀や銀木犀は有名ですが、花の色が異なります。金木犀は濃いオレンジに近い黄色の花、銀木犀は白い花ですが、この薄黄木犀は、薄い黄色の花をつけます。秋が深まり、今かわいらしい薄黄色の小さな花が枝いっぱいに咲いています。香りは金木犀のほうが強いのですが、実をつけない金木犀と違って、この薄黄木犀は5月ごろに実をつけます。緑の葉を茂らせ、花を咲かせ、実をつける。一年を通して様々な表情を見せてくれる木です。来年、5月ころ、実をつけている薄黄木犀の木も楽しみにしてほしいと思います。

3年生、「保育園・こども園訪問」を分かりやすく伝え合う

11月5日(水)6・7時間目の総合的な学習の時間に、3年生は9月に行った福祉交流体験学習「保育園・ごども園訪問」の報告会を行いました。11の園に分かれての体験でしたので、それぞれ5~10分程度で、「自分たちが体験した園のよさや特徴、学んだこと、感じたことをいかにわかりやすくみんなに伝えられるか」を懸命に考えて発表しました。各園の発表はどこも素晴らしく、聞く側は、みんな興味深く一生懸命聞いていました。特に、手遊び歌をみんなでやってみたり、園児らしいやりとりを劇風に繰りひろげたり、園で行われていた英語のコミュニケーションをまねて行ったり、と、体験型・演劇風なども組み込まれた発表も多数あり、本当に楽しくみんなひとつになって報告を聞くことができました。学んだことは、これからの人生に大いに役立つことでしょう。

2年生、自然科学探究で電気電子工学について学ぶ

11月5日(水)6・7時間目の総合的な学習の時間に、自然科学探究出前授業が行われました。テーマは「計算科学に基づく数値解析技術の統一的構築と電気電子工学における利用技術の研究」。講師を務めてくださったのは、宮崎大学工学部の武居周(たけいあまね)先生です。とても難しそうなテーマですが、お話を伺うと、身近なところに電気電子工学を利用したものがたくさんあることが分かりました。例えば電子レンジ、IHコンロ、ドライヤー。また、交通がうまく流れるためのシステムづくりにも役立つのではないか……。これは、現在検討している内容だそうです。私たちの生活の身近なところで、電気電子工学は息づいていて、さらにもっと住みよい社会につながっていく……そんなわくわくした気持ちになりました。先生は、生徒ひとりひとりに声をかけてくださり、対話を中心に話を進めてくださいました。最後に生徒を代表して前田桜佑さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、講師を務めてくださった武居先生、派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

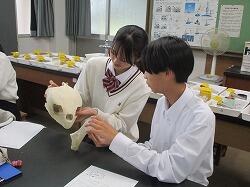

1年生、自然科学探究出前授業~海洋生物から海の進化・環境について考える

11月4日(火)6・7時間目に、1年生は総合的な学習の時間・自然科学探究の出前授業に臨みました。テーマは「宮崎の海から『進化』と『環境』を考える~日向灘のイルカ・クジラ・ウミガメ~」。講師を務めてくださったのは宮崎大学教育学部の西田伸先生です。授業場所の理科室に入ると、教卓の上には所狭しと動物の骨が並べられています。私たちの住む宮崎の海岸には海洋動物が多く打ち上げられ、西田先生はその調査に多く携わってこられました。また、宮崎の海岸はアオウミガメやアカウミガメの産卵場所でもあり、海の生き物たちにとって命をつなぐ場所でもあります。動物の骨から環境について知ることもできます。西田先生は実際に動物の骨を触らせてくださり、五感を使って学ばせてくださいました。生徒たちは生き生きと楽しそうにうなずきながら授業を受けていました。最後に、生徒を代表して有村海青さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、多くの教材を準備してくださり、授業をしてくださいました西田先生、そして派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

卒業アルバム個人写真撮影行われる

朝から髪型を気にしている人がなぜか多い3年生。実は11月4日(火)4時間目に「卒業アルバム個人写真撮影」が行われるからでした。4時間目、下足室前に集合した3年生。カメラマンの方の指示に従って、出席番号順に合服にそろえて写真を撮っていきました。「笑顔で!」というリクエストにさわやかに答えられる人のなんと多いこと!さあ、どんなアルバム写真が出来上がるか、楽しみです。

男女バスケットボール部、1年生大会に出場

11月1日(土)、山田体育館で、男女バスケットボール部1年生大会が開かれ、都北・西諸の中学1年生が熱い戦いを繰り広げました。本校からは男女とも出場しました。男子は、高崎中学校・祝吉中姫城中合同チームと戦いました。中学校に入学して約半年間頑張ってきた成果を出し、一生懸命戦いましたが、惜しくも敗退。女子は、五十市中学校・高城中祝吉中合同チームと戦いました。女子の1年生部員は4名のため、他の部活動から3名出場してもらい、7名での戦いです。熱戦を繰り広げ、五十市中学校には見事勝利、高城中祝吉中合同チームには惜しくも敗退しました。所属したリーグで2位となりました。応援くださった保護者の方、先輩をはじめ応援に来てくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。今回の経験を活かし、前に進んでいきましょう。

県秋季大会報告③「柔道競技」「陸上競技」

11月2日(日)に第49回宮崎県中学校秋季体育大会「柔道競技」「陸上競技」が行われました。「柔道競技」は、宮崎市のひなた武道場柔道場で朝一番に計量から始まりました。本校からは2年生・天神煌士郎さんが個人戦に出場しました。女子の取り組みに続いて、男子は11時ころからスタート。初戦はリズムよく足を使いながら勝利、続く2回戦は競り合いながら厳しい戦いでしたが、見事勝利を収めました。準決勝では3分では決まらず、ゴールデンスコアに。互いに譲らず素晴らしい戦いでしたが、最後、惜しくも敗れました。県ベスト4の結果となり、次の夏の大会目指して頑張っていこうという決意も生まれました。「陸上競技」は都城市の山之口運動公園KUROKIRI STADIUMで行われました。本校からは2年生・斎藤誠志朗さんが地区代表として2年1500Mに出場しました。タイムレース2組目に出場した斎藤さんは持てる力を出して全力で走りました。前へ前へとぐいぐい足を運ぶ姿に、次の夏の大会がまた楽しみになりました。両会場とも、応援いただいた保護者の方々、また、応援に来てくれた生徒のみなさん、ありがとうございました。

Happy Halloween♪

職員室内を歩いていると、おや、いつもと服装が違う人が……!それはALTのエリクシス先生でした。人気アニメ・映画の主人公の格好をしたエリクシス先生。そういえば、この日、10月31日(金)は世に言う「ハロウィン」の日。近年の日本では仮装をして街に繰り出す人も多くいます。エリクシス先生、なかなかかっこよく決まっていました!⑥時間目に3AであったCタイムでは、ハロウィーンに関する授業をしてくださいました。日本では、「Trick or Treat」という合言葉と同時にお菓子をもらえるうれしいイベントの感覚ですが、アメリカではホラー映画を鑑賞したりするなど、ホラー体験も一緒に楽しむ感覚のようです。授業では、10秒程度のホラームービーを見て、その後の展開を予想し、英語で表現する活動をしました。生徒たちは楽しく、少し怖がりながら活動していました。

日常の風景~文字力テスト

泉ヶ丘では古くから伝統として「文字力テスト」が行われています。現在は、木曜日の朝、中学1年~高校3年(高3は10月まで)が決められたテキスト範囲から出題される同じ小テストを受け、提出します。1問1点で満点は10点。使っているテキストは高校生用の大学入試漢字のテキストですので、特に中学1年生にとってはかなり難しい漢字も含まれています。泉ヶ丘ではこの文字力テストにより、漢字・言葉の基礎力がついているのは間違いありません。さて、今年度は5月8日(木)に第1回が行われ、本日10月30日(木)は第15回の文字力テストが行われました。中学生たちは、一生懸命取り組み、いつもクラス平均は9.5点~9.8点くらいを維持しながら頑張っています。全員が10点満点を取るのはなかなか難しく、今年度は中学生の学級は未だ達成されていません。今年度は残り11回。全員満点目指して頑張れ!

清泉会集会+三学年交流会

10月29日(水)6~7時間目に、体育館にて清泉会集会と三学年交流会が行われました。最初に清泉会集会が行われ、今年度前半の清泉会執行部(11期)の退任挨拶。全員が一言ずつ挨拶をしました。11期執行部の挨拶の最後は会長だった3年生・田中史恩さんが締めくくりました。そして今年度後半の清泉会執行部(12期)の就任挨拶があり、メンバー紹介の後、12期清泉会会長の2年生・鎌田陽翔さんが代表して挨拶を行いました。11期の清泉会執行部の皆さんは、今年度の基礎固めをしっかりと行ってくれました。ありがとうございました。そして12期の清泉会執行部の皆さんは、これからさらに泉ヶ丘がよりよいものになっていくよう中心となってくれることと思います。どうぞよろしくお願いします。

集会の後は、三学年交流会が行われました。12期執行部が中心となった最初の取り組みです。最初にクラスマッチです。クラスマッチ種目の一つ目は「風船運びリレー」。三学年対抗で、各学年四人組を作り、紙・下敷き・ファイルの三つから選んで、それに風船を載せてリレーしていきます。風船を直接触ってはいけません。みんなで慎重に、でも素早く運ばなければなりません。スタートして何度も風船を落としながらどの学年も頑張りました。結果、3年生が一番早くゴールしました。二つ目の種目は「借り者競争」。「借り物」ではなく「借り者」です。くじで引いたお題に示された内容に該当する人を探して連れていき、判定してもらってゴール、そして次にバトンタッチします。お題はいろいろ。「〇月生まれの人」「〇〇市に住んでいる人」「朝はご飯派の人」「〇〇清泉会の人」「英検〇級をもっている人」等。最初のうちは該当者が多くいるので難なく進んでいくのですが、後になればなるほど該当者が少なくなり、くじの引き直しになります。三学年ともとても楽しみながら競い合っていました。これもまた、先輩の強さでしょうか、3年生が勝利しました。交流会の最後は、ファミリーマッチ。ファミリー対抗で行う種目はドッヂボールです。ふたファミリーがひとチームとなり、5チームでの対抗戦です。 交流会は、時間が押して少しあわただしくなりましたが、和気あいあいと和やかなムードで進12期執行部の皆さん、ありがとうございました。

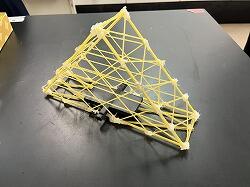

中高生、「パスタブリッジコンテスト」に挑戦する

10月25日(土)午後、中学1・2年生のサイエンス部+3年生有志の6チーム、高校1年生2チームが京都府立洛北高等学校附属中学校主催の「パスタブリッジコンテスト」に参加し、文字どおり「パスタ」で「ブリッジ」を作ることに挑戦しました。具体的には20㎝の隙間に渡す軽くて丈夫な橋を、50本の既定のパスタで決められた時間内で作り上げていきます。そして、最大6㎏の重りを載せて耐えられるかで競います。2時間半かけて頑張った各チーム。残念ながら上位入賞はなりませんでしたが、アイディアを凝らしながら一生懸命挑む姿がそこにありました。こうやってチャレンジし学んでいく泉ヶ丘生です。

3年生、都北音楽大会で歌声を披露

10月27日(月)この日は都北音楽大会の日。7:50。3年生の教室に行ってみると、「みんな、少しだけ朝練習したいところがあるのだけれど……。」と指揮者の原田竣乃介さんの声に、みんな並んで自然と合唱の練習が始まりました。ほんの少しの揺らぎも改善していこうとする姿を目の当たりにし、この日の午後の3年生の合唱を聞くのが、大変楽しみになりました。都泉祭で見事な合唱を披露し、令和7年度都北音楽大会に学校代表として出場する3年生は、午前中3時間の授業を終えて少し早めの昼食を摂り、生まれたゆとりの時間を音楽室での最終練習にあてました。朝と同様、細かな注意が飛びます。少しでもよくしよう、いい合唱をつくりあげよう、という気持ちがひしひしと伝わってきました。出発前、40人全員で円陣を組み、心を一つに。MJホールに移動し、着席。ありがたいことに舞台の正面が本校の座席となっていて、多くの学校の音楽を素晴らしい場所で聴くことができます。各学校の発表は、どの学校も一生懸命練習を重ねた発表で、少人数の学校や合同チームなどもあり、とても新鮮で心を打つ発表が続きました。本校の出場順は最後でした。少し緊張した面持ちで舞台に並んだ生徒たち。原田さんが代表して学校と歌のについて、ポイントを押さえ、かつ自然な雰囲気で上手に紹介して始まりました。最初に混声四部合唱の「校歌」。伴奏なしで柔らかで美しい響きが会場中を包みました。続いて都泉祭で披露した「湯かむり唄」。位置を変え、さらに細かなパートに分かれての合唱です。「ヤレヤレヤレヤレ……」と順番に4~5名ずつ起立して歌い広げていきます。リズム豊かな音の響き、音のはずみ。聴いていてぐんぐんと舞台の上から歌声に押されて引き込まれていく不思議な感じを受けます。途中、手拍子や足拍子も入り、会場中を巻き込んでフィニッシュ!会場は一瞬息をのんだような空気の後に、徐に拍手が沸き上がりました。見事な歌でした。都北音楽大会の締めにふさわしい合唱、といっても過言ではないでしょう。3年生、素晴らしい合唱の披露、ありがとうございました。最後に音楽担当の中園先生が、「すばらしかった!」と声をかけてくださり、生徒たちはみな嬉しそうに話を聞いていました。お忙しい中、聴きに来てくださった保護者の方もいらっしゃいました。本当にありがとうございました。

県秋季大会報告②「男女テニス」

10月25日(土)~26日(日)に、宮崎市の生目の杜運動公園庭球場にて、宮崎県中学校体育連盟主催の秋季体育大会の男女テニス競技県大会が行われました。25日(土)は団体戦、26日(日)は個人戦で、本校男女テニス部のメンバーが大会に臨みました。25日(土)団体戦では、女子は1回戦で小林中学校と対戦しました。精一杯のプレーを繰り広げましたが、残念ながら敗退となりました。男子は1回戦で久峰中学校と対戦しました。見事3-0で勝利!2回戦では宮崎学園中学校と対戦しました。押しつ押されつの熱戦が繰り広げられ、最終的に1-2で惜敗しました。26日(日)個人戦。女子はシングルス・野﨑志織さん(2年)、ダブルス・志田奈南さん(2年)東沙也加さん(1年)ペア、中原みなりさん(2年)中津美南さん(2年)ペア、西野友徠さん(2年)築地咲樹さん(2年)ペアは、それぞれ全力を尽くして頑張りましたが、残念ながら初戦敗退となりました。男子。シングルス・北村隼人さん(2年)、福森遥希さん(1年)は、健闘しましたが残念ながら1回戦敗退。前田陸翔さん(1年)は見事1回戦を勝ち抜き、2回戦にコマを進めました。残念ながら2回戦で敗退しましたが、価値ある1勝でした。ダブルス・出野晴喜さん(2年)桑野瑛久さん(2年)ペアは頑張りましたが1回戦敗退となりました。鎌田陽翔さん(2年)翁長政さん(2年)ペアは1回戦を見事勝ち抜き、2回戦で健闘しましたが敗退となりました。2回戦から出場した吉村颯馬さん(2年)赤峰大斗さん(2年)ペアは2回戦を勝ち、3回戦で熱闘を繰り広げましたが、惜敗しました。雨も心配しましたが、天気にも恵まれ、保護者の方々、生徒たち、先生方、多くの応援をありがとうございました。テニス部は次に向けて頑張っていきます。

日常の風景~第2回定期テスト終了の午後

10月23日(木)午後。この日も午前中で授業・テストは終了し、生徒たちは部活動へと明るい表情で向かいました。1・2年生は前日の22日(水)にテストが終了しているため、この日は部活再開二日目です。3年生は科目数が多いので、この日までテストがありました。さて、テスト明けの午後。部活動を回ってみると、はつらつと練習していました。この日うまく出会えた練習中の部活動生は、バドミントン部、男子バスケットボール部、男女テニス部、吹奏楽部。県中体連秋季大会を控える男女テニス部は、特に力の入った練習を繰り広げていました。また、部活動ではありませんが、科学の甲子園ジュニアに向けて、代表チームが先輩たちと一緒に勉強中。さらに、自習コーナーでは、部活の練習待ちの女子バスケットボール部の生徒や、自主的に勉強をしている生徒もいました。朝は雨模様で、学校には落ち葉がたくさん散り敷いていました。午後になってやっと雨も上がりましたが、見上げるも曇天……。晩夏から一気に初冬になった、そんな午後、生徒たちはそれぞれの場で頑張っていました。

令和7年度交通・地域安全作文で表彰!

10月18日(土)午後、交通安全や地域安全の意識を高め広める目的で、都城市ウエルネス交流プラザ・ムジカホールにて「安全・安心みやこんじょ盆地大会」が開かれました。その場で、令和7年度交通・地域安全作文・交通安全の部の最優秀賞を受賞した1年生・田口絢音さん、地域安全の部で優秀賞を受賞した1年生・椎屋好乃美さんが表彰されました。おめでとうございます。田口さんはヘルメットの大切さを、椎屋さんは地域見守り隊の活動の大切さを伝えた作文です。最優秀賞の田口さんは会場で作文朗読を披露しました。大変落ち着いた堂々とした素晴らしい発表でした。

県大会壮行式と表彰の紹介

10月22日(水)、第2回定期テスト二日目のテスト終了後、附属中生全員が義友会館に集合し、宮崎県中学校秋季体育大会に向けての壮行式が行われました。県大会に出場するのは、男子テニス部・女子テニス部の二つの部活動、柔道競技・陸上競技の二つの競技です。壮行式では、1年生・水迫和香奈さんが進行を務めました。最初に生徒を代表して3年生・田中史恩さんが中国の逸話を例に、激励の言葉を述べました。続いて、前に並んだ出場選手の代表がそれぞれ決意の言葉を述べました。選手宣誓は男子テニス部主将の2年生・北村隼人さんが、堂々と宣誓しました。県秋季大会は以下の日程で実施されます。全力を尽くして頑張ってください!

男女テニス 10月25日(土)~27日(月) 生目の杜運動公園庭球場

柔道競技 11月2日(日) ひなた武道館柔道場

陸上競技 11月2日(日) 宮崎県山之口陸上競技場 KUROKIRI STADIUM

壮行式終了後に、都城地区秋季体育大会・陸上競技年2年1500Mで3位に入賞した2年生・斎藤誠志朗さん、都北地区中学校英語暗唱・弁論大会及び宮崎県中学校英語暗唱大会で素晴らしい弁論や暗唱を発表した3年生・大渡健慈さんと前迫奏亜さんの表彰の紹介がありました。全員で拍手してたたえました。

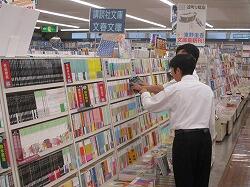

図書委員、選書に出かける

10月21日(火)、テスト初日の放課後、中学生図書委員みんなで近くの書店に出かけ、選書購入を行いました。テスト期間中ではありましたが、明日からは1・2年生が部活動が始まるため、初日の放課後1時間弱で実施しました。図書委員は前もって全校生徒にアンケートを取り、それをもとに選書していました。この日は、司書の相良先生も同行してくださり、生徒たちにアドバイスをしてくださっていました。ご協力いただいた書店に、お礼申し上げます。生徒の選書による図書がしばらくしたら入ってきます。生徒のみなさん、楽しみにしてください。

本日より第2回定期テスト!

附属中は10月21日(火)~23日(木)の期間で、第2回定期テストが行われています。10月21日(火)は、全学年テスト初日を迎えました。朝から質問に来る生徒もいて、テストモードにみんな入っています。1・2年生は10月22日(水)まで、3年生は23日(木)までがテスト期間です。集中してテストに臨みましょう。この期間は、木曜まで午前中授業となっています。午後の時間を有効に使いましょう!

SETで異学年学習

令和7年10月20日(月)の⑦限目に、異学年学習交流を行いました。学習清泉会が中心となって、全体に声掛けし、異学年交流学習が実現しています。教科ごとに分かれて、明日からの定期テストに向けて生徒たちは学習を進めていました。不得意教科の確認学習だったり、やらなけれならない学習の追い込みなど、それぞれが目標をもって取り組めていたようです。また、数学オリンピックに申し込んだ生徒は、数学オリンピックの過去問に挑戦しており、自走学習に向けての弾みにもなったと思います。先輩後輩への質問なども積極的に行っており、ほほえましい場面も見られましたよ。附中生、明日からのテストに全集中!!

第2回学校説明会、ありがとうございました!

毎日週間天気予報を気にしていたこの1週間。「10月18日(土)、雨が降りませんように……。」との思いから。果たして、少し泣きそうな空にはなりましたが、何とかほとんど雨粒がおちないうちに第2回学校説明会を実施することができました。前日までも、各学年、リハーサルや準備に一生懸命取り組んでいました。そして当日。午前中の1年生のメイン会場となる義友会館の設営から学校説明会の準備がスタートしました。実は1年生は第1回でも設営してくれていて、大変手早くスムーズに会場づくりを行いました。受付、ステージ、椅子並べ、清掃と一生懸命頑張りました。3学年とも4時間目の時間帯に早めの昼食を摂り、午後からのリハーサルと分科会場設営に取り掛かりました。10の教室に分かれた分科会場では、3年生・2年生が協力して清掃や会場づくり、リハーサルを行いました。手早く、目配り、気配りをしながらしっかりと準備していました。3年生は、都泉祭で作った展示を小学生の皆さんや保護者の方々に見ていただこうと、楽しそうに1階ロビーに展示していました。

13:30、いよいよ受付開始。2年生が駐車場から義友会館に至るまでのアプローチに並び、お出迎え。受付は1年生がてきぱきと行っていました。会場の案内は2年生。徐々に会場が人で埋め尽くされていきました。進行役の1年生・広報委員が進行台に立ち、会は始まりました。最初に校長先生のお話があり、ラグビーボールを使って、まだわかっていない不思議はたくさんある、それに挑んでいこうとする人にとってとてもよい環境の学校であることを話してくださいました。そこからは「泉ヶ丘の特色」の紹介、1年生が見事なプレゼンテーションで行っていきました。軽妙な話術あり、わかりやすい写真あり、映像あり、力を込めた実験成果あり、演奏ありの、本当に楽しい発表が続きまいた。1年生の思いがしっかりと伝わるすばらしい発表でした。それが終わると、児童のみなさんは10班に分かれて待ち受ける2年生に導かれて校内の施設見学に出発しました。2年生も前もって入念にルートの準備をしていました。短い時間ながら、効率よく回れていました。義友会館では、学校側から入学者選抜検査についての細かな説明が行われ、保護者の方々が真剣な様子で話を聞いてくださっていました。校内案内が終わると、10の教室に分かれて体験学習に取り組みました。3年生が中心となって、2か月以上前から準備を進めてきました。今回は小学生に3名程度のグループになってもらい、数学の知識を使いながら長く回るコマをつくるというもので、小学生は楽しそうに取り組んでいました。準備を入念にしてきただけに、説明がとても上手で、2・3年生は小学生の中に入って一生懸命教えたり一緒に楽しんだりしていました。その後、閉会行事を行い、終了となりました。今回も、前回に続いて多くの参加者をお迎えでき、本当にうれしく思いました。泉ヶ丘のよさを少しでも受け取っていただければ幸いです。お忙しい中、多数のご参加、本当にありがとうございました。

学校公開最終日

10月17日(金)は、学校公開の最終日でした。3日間にわたり、多くの保護者の方、地域の方、塾関係者などが学校の様子を見に来てくださいました。また、2日目には小学校の先生方が説明会前に授業を参観してくださり、隙間の時間にそれぞれの学校の卒業生と触れ合う場面もありました。幸い、3日間とも好天に恵まれました。3日間、ありがとうございました。今後とも、泉ヶ丘を見守っていただけるとありがたいです。

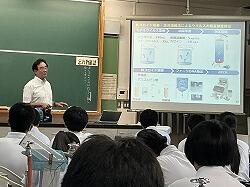

2年生、出前授業で水の浄化について学ぶ

10月17日(金)5・6時間目に2年生は自然科学探究分野の出前授業で、水の浄化について学びました。講師を務めてくださったのは、宮崎大学工学部長・土木環境プログラム教授・鈴木祥広先生です。前半は「‘’泡‘’で汚れた水を瞬時に濃縮・除去する!」というテーマのもと、泡を使って水環境に関わっていく研究についてお話を伺いました。その中には、研究を進めていく上での研究者の姿勢などのお話もあり、興味深くきくことができました。後半は、「大学で‘’環境‘’について学びたい!」というテーマで、日本の水資源、特に上下水道などについて現状と問題点などのお話を伺いました。普段何気なく使っている身近な水について考えることができました。最後に生徒を代表して、大久保蛍光さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、授業をしてくださった鈴木先生、ありがとうございました。

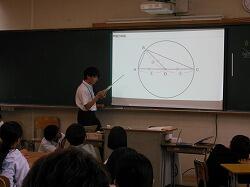

3年生、理数科講演会に臨む

10月17日(金)6時間目、3年生は理数科講演会に臨みました。今回の講演の演題は、「宇宙に於ける爆発現象と宇宙天気科学の発展」。講演くださったのは、九州大学理学研究院副研究院長・国際宇宙惑星センター長の吉川顕正先生です。先生は、「宇宙は真空?」「何もない空間?」と最初に問いかけられました。多くの生徒があまり考えたことがない視点だったかもしれません。先生のお話を伺っていくと、地球の周り、宇宙空間には多くのエネルギーに満ちていて相互に様々な影響を与えていて、それが当然地球にも大きく影響していることが、さまざまな映像でリアルに伝わってきました。太陽フレア、プロミネンス、プラズマ、黒点、オーロラ、磁場など、聞いたことのある言葉も登場し、身近に感じられました。また、理系分野の中でも理学部の分野についても興味をもった人もいたのではないでしょうか。お忙しい中、講演をしていただいた吉川先生、ありがとうございました。

小学校の先生方への説明会がありました

10月16日(木)午後、小学校の先生方対象の、本校の来年度の生徒募集に関わる小学校教職員向け説明会が実施されました。この日は、20校近くの小学校の先生方がお見えになり、熱心に話を聞いていただきました。ちょうど、本校の学校公開日にもあたっていたこともあり、中には中学生・高校生の授業を参観してくださった先生方もいらっしゃいました。御校の卒業生たちの授業の様子はいかがだったでしょうか。今後、来年度の生徒募集に係る諸事務については、各小学校を通じて行われていきます。お忙しい中、多くの小学校の先生方に出席いただきありがとうございました。

学校公開が始まりました

10月15日(水)~17日(金)、泉ヶ丘では「学校公開」が行われています。保護者の方や地域の方に泉ヶ丘の日々の授業・活動などの学校の様子をご覧いただく機会となります。時間は15日(木)・16日(金)は2時間目~6時間目(9:45~15:10)、17日(金)は2時間目~5時間目(9:45~14:10)となっています。保護者の方には参観日などもありますが、それほど数多くあるわけではありません。この機会に、泉ヶ丘の様子を自由にご覧いただけるとよいと思います。初日の15日(水)には、午前中から公開に来られた方々がいらっしゃいました。お忙しい中、ありがとうございます。

日常の風景~テスト前モードに入っています

台風の影響を心配しながらも、比較的好天に恵まれた3連休となりました。秋の3連休。しかし、来週には第2回定期テストが控えている泉ヶ丘です。生徒たちは次なるテストに向けて走り出しています。3連休明けの10月14日(火)からは、部活動も停止になり、職員室入室も禁止になります。また、渡り廊下の自習コーナーでは、朝早くから夕方遅くまで黙々と勉強に励む高校生、中学生の姿も見られます。本年度から年4回の定期テストとなりました。今回は、6月末に行われた第1回テスト以降の内容が中心となる教科が多いと思います。範囲表は1週間前に配付済みです。直前になって慌てることのないように、計画的にテスト勉強を進めましょう。また、テストを契機として提出物が予定されている教科もあると思います。そちらも粛々と取り組んでいきましょう。

2年国語、場面・行動から人物を語る~ヒューマノイド

2年生は国語の文学的文章の学習で、年間通して「人物像をとらえる」学習に取り組んでいます。今年度から新しく入った教材「ヒューマノイド」(伊坂幸太郎・光村図書)で、自分たちがたてた課題を解き、それを発表し、そこから人物像を個人でまとめる、という学習に取り組みました。10月1日(水)から2時間ほど、たてた課題を班ごとに文章から根拠を見つけ解決し、それを発表しました。中にはとてもユニークな課題もありました。なるほど、と思わせるような深い読みをする班もありました。読む力・発表する力など、授業を通してさまざまな力を身につけて行っています。

Shopping Activity ver Australia

令和7年10月9日(木)の⑤限目、Cタイムで「Shopping Activity」をALTのJacky先生と学習しました。これまではアメリカ出身のALTでしたので、生徒たちが触れるお金類(もちろんおもちゃ)はアメリカドルでした。今回はオーストラリアドル(AUD)を使っての活動でした。ジャッキー先生がオーストラリアのお金を紹介しているときには、プラスティック製であることに驚いていました。「万が一洗濯しても、元に戻るんですよ!」というジャッキー先生のかわいいコメントも生徒たちはしっかりと英語で理解しているようでした。薬局、お土産、雑貨、ファストフードなど6種類のお店から生徒たちに配られたショッピングリストに合わせて品物を購入していく活動でした。お店屋さんとの会話を通して値段を聞いたり、お客さんを呼び込んだり、自分の役割に応じて、英語を使って楽しそうに活動できました。

学校説明会準備、順調です

あと10日足らずで第2回学校説明会が実施予定ですが、生徒たちはそれに向けて各学年で学校説明会準備を進めています。10月9日(木)7時間目には、各学年で準備が行われました。1年生は、今回の説明会では全体会での進行や発表すべてを担いますので、それに向けてスライドを作成したり、練習をしたりと、それぞれの仕事に合わせて準備中です。2・3年生は、この日、当日行う予定の体験学習について、学年を超えて打ち合わせとリハーサルを行っていました。3年生の体験学習プロジェクト委員を中心に作り上げた学習内容で、3年生の生徒たちが学習全体を運営していきます。2年生はその手助けをします。出席予定の皆さん、楽しみにしていてください。

図書館

令和7年10月8日(水)の英語の時間は、図書館で行いました。授業の中では、本の紹介をかねて「Shark in the park」 の絵本を英語で読み聞かせしてから、本時の目標を説明しました。中学校になってから、なかなか読み聞かせの時間を設定できないので、生徒たちには新鮮だったと思います。

今年度から中学図書館と高校図書館が合体する形となり、生徒たちは、一部屋でより多くの蔵書に触れることができます。中学図書館だけにしか置かれていなかった本もあれば、高校生を対象にした海外留学に関する雑誌、英語上級資格試験に関する本、人気漫画の英語バージョンなど様々な本が置いてあるので、中学生の本好きの生徒にとっては夢の世界になっています。今回は、英語に関するものだけに絞って生徒に選んでもらいました。生徒たちに渡した「読書貯金通帳」への記録も必須とし、英語のタイトルや著者名、理解できた英文などを記録していきます。生徒たちは、英語の本の表紙から著者名を探し出すことが難しかったようです。ちょっとしたことですが、本を通して文化の違いに触れることにもつながり、学びとなりました。

1年生・3年生、総合的な学習の時間で「まとめる」

10月8日(水)6・7時間目の総合的な学習の時間。1年生の教室を覗くと、それぞれ真剣な表情でタブレットに向き合いながら何かを作成中でした。自然科学探究の自分の研究を論文にまとめていました。1年での研究内容を、科学的論文の形式にそった泉ヶ丘の論文形式で書いていくのです。1年での自分の研究の足跡が残ることになります。出来上がりが楽しみです。

3年生は9月末の福祉交流体験活動(保育園・こども園訪問)についての報告を11の園ごとにまとめていました。スライドを作ったり実演を考えたりと、それぞれが工夫して自分たちの体験をまとめていました。11月初めの総合的な学習の時間に、学級で発表する予定です。充実した学習内容の報告が聞けそうです。

2年生、光について学ぶ

10月8日(水)6・7時間目に、2年生で総合的な学習の時間・自然科学探究分野の出前授業が行われました。今回の授業は「光の不思議」。講師としておいでくださったのは、宮崎大学教育学部の秋山博臣先生です。私たちは光に囲まれて生活しています。光の屈折、虹、液晶などなど、生徒たちの身近にあるものの不思議から光について学んでいきました。光が作り出す不思議な装置にも触れ、生徒たちは探究心を掻き立てられていました。授業の最後に、生徒を代表して川崎蓮奈さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、授業をしていただいた秋山先生に心からお礼申し上げます。

ひなた支援訪問授業~数学

10月8日(水)、数学のひなた支援訪問授業が行われました。この日は2時間目に2年生、3時間目に1年生と、二つの授業実施となりました。2時間目の2年生の授業の単元は「データの活用」で、単元末の授業でした。「箱ひげ図」「四分位数」の必要性や意味を理解したうえで、「読んだ本の冊数」「走り幅跳び選手選出」など、日常生活にありそうな場面設定の問題を、学んだことを使いながら個人で、グループで考え、数学的に解き明かしていきました。少人数学級で、みんな意欲的に取り組んでいました。3時間目の1年生の授業は「一次関数」の単元末の授業でした。一次関数は表・式・グラフ、さまざまな形であらわすことができることを理解したうえで、班ごとに異なる問題に取り組みました。エキスパート活動・ジグゾー活動の流れの中、しっかりと考え、伝え合い、理解し合おうと意欲的に臨んでいました。二つの授業に共通していたことは、生徒たちが数学を楽しんでいる、ということでした。他教科の先生方も積極的に授業を参観され、教科を超えた勉強の場ともなっていました。

高校2年生、修学旅行から帰着!

10月2日(木)・3日(金)に出発した高校2年生の修学旅行一行が、10月7日(火)に学校に帰着しました。まず、10時過ぎに国内修学旅行チームが帰着。今年しか行けない大阪万博も最終日に満喫しての帰着となりました。また、午後には海外修学旅行チームが無事帰着しました。海外の文化に触れ、ホームステイなどで英語の力も試すことができ、心の交流もできたことと思います。全員無事に帰着し、充実した旅行となったのではないでしょうか。

ピアノ全国大会で入賞!

夏休み中の、8月17日(日)~22日(金)、東京で行われた第49回ピティナ・ピアノコンベンション全国大会に、本校の2年生・田中豊悠さん、3年生・瓦田佳子さんが出場し、それぞれ下記のとおり入賞を果たしました。田中さんは、ソロ部門E級で全国1位の快挙です。おめでとうございます!(連弾上級カテゴリーは、田中さんと瓦田さんの連弾での受賞です)

2年生 田中豊悠 ソロ部門E級(高校1年生以下) 金賞(全国1位) 王子ホール

・j.s.バッハ「イギリス組曲第3番 BWV808より プレリュード」

・ヒナステラ「アルゼンチンの童謡によるロンド Op.19」

・ベートーヴェン「ソナタ第7番 Op.10-3 第1楽章」

・ショパン「エチュード Op.10-12 ハ短調『革命』」

連弾中級A (1人は中3以下) 入選 浜離宮朝日ホール

連弾上級 (1人は22歳以下) ベスト賞 浜離宮朝日ホール

3年生 瓦田佳子 連弾上級 ベスト賞 浜離宮朝日ホール

地区秋季大会報告②「バドミントン」「陸上競技」

10月4日(土)~10月5日(日)、先週末に続いて、中学校体育連盟主催の地区秋季大会が行われました。本校からは、10月4日(土)・5日(日)の二日間にわたって、早水公園体育文化センターでバドミントン競技が、10月4日(土)に山之口運動公園陸上競技場・AKAKIRI FIELDでで陸上競技が行われました。バドミントンは、4日(土)に団体戦が行われ、初戦・有水中学校との対戦には2-1で勝利、続く夏尾中学校との対戦では1-2で敗北、結果、予選リーグを1勝1敗で決勝リーグに上がりました。決勝リーグでは三股中学校と対戦し、0-2で敗北となりましたが、ベスト3に入る大健闘!5日(日)は個人戦。シングルスに柿木原希羽さん(2年)が出場し、一回戦2-0勝利、2回戦0-2敗北、ダブルスに佐藤穂嘉さん(1年)・日高由希菜さん(1年)ペア、水迫和香奈さん(1年)・丸野凜来さん(1年)ペア、米満綾嶺さん(2年)・池田奈央さん(1年)ペアの3ペアが出場し、健闘するも一回戦敗退となりました。陸上競技は4日(土)に斎藤誠志朗さん(2年)が2年1500Mに出場し、タイム4’56’70、自己ベストで全体3位の大健闘でした。斎藤さんは県大会出場です。おめでとうございます。生徒たちはそれぞれ自分の力を出しよく頑張りました。次に向けて、また前進してほしいと思います。

高校2年生、修学旅行に出発

10月2日(木)~3日(金)、高校2年生の生徒たちが二手に分かれて修学旅行(高校)に出発しました。10月2日(木)に出発したのが海外修学旅行チームです。お昼過ぎに学校に集合し、福岡に一泊してオーストラリアに向けて出発しました。オーストラリアでは、少人数に分かれてホームステイを体験する予定です。10月3日(木)6:00過ぎに出発したのが国内修学旅行チームです。関西方面自主研修、ユニバーサルスタジオジャパン、大阪万博などの体験が予定されています。充実した修学旅行を楽しみながら多くを学んでほしいと思います。

学校説明会に向けて準備中…

10月になりました。10月は、最初の週末にバドミントン部や陸上競技の地区秋季大会が控えていますし、下旬には第2回定期テストも実施されます。そして、18日(土)には第2回学校説明会も実施予定です。すでに多数の申込をいただいている説明会。それに向けて、生徒広報委員会を中心に各学年学校説明会準備を進めています。広報委員は毎週1回、会議を開いて打合せや進捗状況確認をし、それを受けて、各学級でいろいろな準備が行われています。9月30日(火)、学校説明会体験学習担当になっている3年生は、体験学習プロジェクトチームの主導の下、体験学習内容を学級で検討していました。全体会場での説明担当になっている1年生は、発表内容によって、スライドを作ったり打ち合わせたりと、それぞれがやるべきことに主体的に取り組んでいます。校内案内や体験学習補助になっている2年生は、校内案内ルートを検討し、班ごとに打合せを行っています。学校説明会まであと2週間と少しになりました。参加者の皆さんに少しでも本校について知っていただきたいと、みんなで楽しみにしながら準備をしています。(写真は3年生の体験学習検討の様子)

総合的な学習の時間「自然科学探究(SKT)中間発表会」

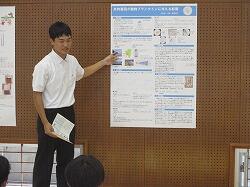

10月1日(水)3・4時間目に、附属中生は全校で総合的な学習の時間「自然科学探究(SKT)中間発表会」に臨みました。今回中間発表を行うのは、3年生です。3年生は夏休み明けに、自然科学探究の個人研究を8,000字の論文にまとめ、提出しています。今回は、その内容を1枚のポスターにして、1・2年生や高校1年7組(附属中13期生)の生徒・先輩方、先生方を前に発表し、意見交換や交流を行いました。会場である体育館に入ったら、まず全体の指示を聞き、3年生はポスターを準備しました。今年度はスーパーサイエンスハイスクール指定に伴い、総合的な学習の時間の改編が行われ、慌ただしい中でのポスター作成となりました。しかし、さすが3年生、昨年度2年生のときの経験を活かし、都泉祭明けの短い期間ですばらしいポスターをそれぞれがつくりあげ、昨年度よりぐっと成長した発表をしていました。また、1・2年生、そして高校1年生の先輩方は、熱心に発表を聞き、気づいたことや感想・意見などを伝えていました。特に、昨年度中学3年で論文作成を行った高校1年生は、ひとつ先輩として、よきアドバイスをしていました。最後に講評を、SSH推進部の久保先生(高校)にしていただきました.久保先生からは、発表がすばらしかったと大いに褒めていただき、今後に向けて、ポスターを使った発表形式では交流することが大切なので、さらに高めていくとよい、と話してくださいました。2月に最終的な論文発表会を控えている3年生にとって、よい機会となったのではないでしょうか。会が終わって、3年生は自分たちのポスターを片付け、2年生はパネルを片付け、高校の先輩方は体育館を授業ができるように戻して、みんなで協力して活動しました。本日来校されたJSTの主任専門委員の方から「中学校段階の探究としては素晴らしい。聞いている人に理解してもらおうとしっかりと相手を見ながら発表するなど発表スキルが身に付いている。今後も非常に期待しています。」とお褒めの言葉をいただきました。

宮崎県中学校英語暗唱大会

令和7年9月30日(火)に第69回宮崎県中学校英語暗唱大会が宮崎市民文化ホールで行われました。先日の都北地区中学英語暗唱弁論大会で最優秀賞を獲得した3Aの大渡健慈(おおわたりけんしん)さんが参加しました。各地区から選ばれた生徒たちが発表する大会であり、緊張感がありました。健慈さんも夏休み前から練習に入っていたので、堂々と発表できたと思います。また、来年度への挑戦と抱負も聞くことができました。今後の彼の活躍に大いに期待できます。応援ありがとうございました。

授業改革プロジェクトの試み

今年度、本校では放課後に先生方が会議や研修を行って、さまざまな話し合いや勉強を行っています。9月30日(火)放課後、「授業改革プロジェクト」研修で、魅力開発DX部の新地先生が講師を務め、「AI活用実践」をテーマに授業づくりや業務のスリム化についてお話しして下さいました。学校でも働き方改革や業務のスリム化などが言われ続けている昨今です。互いに学び合いながら生徒たちのため頑張っていきたいと思います。

県授業づくり研修会研究授業・ひなた支援訪問授業~社会

9月30日(火)5時間目に、「T-STEP」(県内の先生方と県教育委員会が協力して授業づくりを行うプロジェクト)の一環として社会の研究授業が行われました。今回の授業は、1学期から行っているひなた支援訪問授業も兼ねています。授業は3年生・「民主政治」。特に、どうやって「問い」を立てていくか、という授業の初めの部分にスポットを当てた授業でした。3年生は、普段と変わる様子もなく、プリントやタブレット、教科書などを場面に応じて使いながら、大変積極的に授業に臨んでいました。この日は、県内から10名程度の先生方、そして校内でも中高の先生方が多数参観されました。泉附のよさを十分見ていただけたのではないでしょうか。

県秋季大会報告①「水泳競技」、地区秋季大会報告①「男女バスケットボール」

9月末になり、本校が参加する地区秋季大会の種目は、9月27日(土)から始まりました。9月27日(土)に、県中学校秋季体育大会・水泳競技が宮崎市にあるパーソルアクアパーク宮崎で行われ、本校から2年生・大浜凜桜さんが200M・100M平泳ぎに出場しました。200Mでは4分22秒78、100Mでは1分59秒80のタイムでしっかりと泳ぎ切りました。もう少しタイムをあげていきたいと、次に向けて意欲をもったようです。9月28日(日)~29日(月)には、早水公園体育文化センターで、男女バスケットボール競技がありました。9月28日(日)男子は予選リーグで、五十市中学校・三股中学校とそれぞれ対戦し、善戦しましたが敗退し、次回に向けてまた新たな気持ちで頑張っていく決意をしました。女子は姫城中学校と対戦し、全力を尽くしましたが敗退。9月29日(月)に予選リーグ2試合目、小松原中と対戦し、見事勝利を収め、決勝リーグ(ベスト8)へと駒を進めました。午後から行われた決勝1回戦の相手は庄内中学校。全員で奮闘し力の限り闘い、シュートも決めることができましたが、なかなか壁は厚く、残念ながら敗退となりました。どの生徒も、どのチームも、一生懸命闘いました。次に向けて、また、一日一日頑張っていきましょう。

第2回実用英語技能検定一次試験実施される

9月26日(金)16:50から、本年度2回目の実用英語技能検定一次試験が、本校を準会場として実施されました。受検する級によって、教室が分かれています。教室によっては高校生と一緒に受検していました。本校の生徒は、このように検定試験にも積極的に取り組み、学力を高めています。

生徒会企画・初の弁当販売

9月26日(金)12:35から、155期生徒会企画による、外部業者を入れた昼の弁当販売が実施されました。今回は、初の試みと言うことで、前もって弁当の食券を販売し、それと引き替えに「チキン南蛮弁当」がそれぞれに渡されました。弁当は一つ600円。食券をもって引き替え場所に来た中学生達は、笑顔で受け取り、教室でおいしそうに食べていました。

第156期生徒会総務委員選挙立会演説会・投票

9月26日(金)6時間目に、体育館にて「第156期生徒会総務委員選挙立会演説会」が行われました。高校生の中から、生徒会長に4名の生徒が立候補し、演説を行いました。それぞれスライドを作成し、自分の訴えたいことを工夫を凝らして発表していました。4名の中には附属中出身の先輩も2名いて、頼もしい限りです。パフォーマンスやキャッチフレーズも大切ですが、「何を訴えたいか」をしっかり聞き分け、泉ヶ丘のこれからを考えて投票に臨んでほしいところです。立会演説の後、156期生徒会メンバーの一人として155期に続き活動する3年生の原田竣乃介さんも先輩方と並んで挨拶をしていました。頑張ってほしいと思います。帰りの会終了後、生徒たちはそれぞれの投票場に向かい、投票を済ませていました。

日常の風景~お彼岸の頃に彼岸花は開く

9月25日(木)は前日に引き続き雨の朝でした。校内の校舎玄関や図書館の近辺の花壇の端には、この時期、赤い彼岸花がいつのまにかにょきにょきと顔を出し、赤い花を咲かせています。秋の彼岸の頃に咲くからこの名があるのでしょうか。別名、曼珠沙華とも言います。サンスクリット語で「天上に咲く花」という意味だそうです。泉ヶ丘に咲く彼岸花は全て赤。泉ヶ丘の色も深い赤です。赤い花が咲いている、その上を見上げると、に泉ヶ丘の校章の赤が目に入る。春にも生け垣が赤く染まりますので、「赤い花と赤い校章」は、春と秋に出現する、なかなか素敵な光景です。

2年生、出前授業で情報について学ぶ

9月24日(水)6・7時間目に、2年生は総合的な学習・自然科学探究分野で出前授業を受けました。内容は情報と社会の関連について。講師としておいでくださったのは、宮崎大学工学部の片山徹郎教授です。今、社会に情報がなければ成り立たない、というのは自明の理です。情報は、いったいいつ頃から社会に登場し、どう発達してきたか、等も含め、普段何気なく接している情報の分野について改めて目を向け、考えることができました。最後に、生徒を代表して西野友徠さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、授業をしていただきました片山先生、派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

3年生、福祉交流体験活動で保育園・こども園へ

朝からあいにくの雨となってしまいましたが、9月24日(水)、3年生は総合的な学習・キャリア探究福祉分野の学習として、終日、保育園・こども園での体験学習に臨みました。3年生は、都城地区の11の保育園・こども園に2名~4名ずつのグループでお世話になりました。9時の開園時間に合わせて、それぞれの園に集合した生徒たちは、各園の先生方のご指導の下、説明を受けたり、園児たちに挨拶したりして、一日の学習をスタートさせました。通常であれば、午前中は外遊びが多いのですが、雨のため、この日は室内での活動が中心となる園が多くありました。中には、上手く雨が止んで、外遊びができたところもありました。園児たちは0歳~5歳まで、同じ年齢でも月齢で発達段階が異なります。また、その日の体調、前日の睡眠時間、食事などによってもそれぞれです。それをしっかりと把握しながらこどもたちに対応される保育士をはじめとした園の先生方に、本当に学ぶことがたくさんありました。多くの園が、運動会などを控えていて、午前中はその練習をしたり、月ごとの掲示物を一生懸命制作したり、みんなで体を動かすゲームをしたりと、とても楽しそうに過ごしていました。お昼ご飯が終わり、午後はお昼寝が多く、その間に今後の活動の準備・計画などをされて、休む間もなく保育園は動いていました。目が覚めたら、おやつの時間。そして帰りの会。生徒たちは、園児たちの制作のお手伝いをしたり、絵を描いて一緒に遊んだり、外遊びで走り回ったり、読み聞かせをしたりと、一生懸命取り組んでいました。お忙しい中、充実した体験学習をさせていただき、本当にありがとうございました。今後の生徒たちの人生において、大変貴重で大切な学習となりました。生徒たちは今回学んだ内容についてまとめ、発表していくことになります。

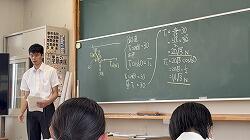

3年生・物理の授業で教育実習の先生から解説を受ける

現在、泉ヶ丘では多くの教育実習の先生方が実習を受けられています。9月22日(月)4時間目、3年生は物理の授業で、教育実習の先生から解説を受け、授業が進められました。黒板を使っての説明の後、生徒ひとりひとりに向き合いながら、質問や解説をされていました。生徒たちと年齢も近く、分からないことなどこれからも積極的に質問するといいですね。

課題を立てて解決し発表する~3年国語「故郷」

3年生は、高校進学を控え、高校の内容に入っている教科もありますし、中学校のまとめになりつつあります。3年生国語では、「故郷」という小説で、それぞれの疑問や感想からグループを作り、グループ毎に課題を立てて、それを解決し発表する授業が行われています。各班、教科書の文章に根拠を探し、便覧を参考にしながら、分かりやすいスライドを作って発表しています。発表の後には感想や質問も発表しています。現在七つの班が発表を終えていて、残り五つの班の発表を楽しみにしていることです。1回目の発表・2回目の発表とも、教育実習の先生が参観されていて、附属中の先輩となる実習の先生からは、「レベルの高い内容の発表ですばらしい」と感想をいただきました。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884