学校からのお知らせ

6年生が卒業記念樹を植えました

卒業式を前に、6年生が卒業記念樹を校内の庭園に植樹しました。記念樹は白木蓮(はくもくれん)で、3月に白く美しい花を咲かせる木です。また、記念樹の表示プレートは、本校保護者の業者に作っていただきました。卒業生には学校を離れても、学校の前を通るときにこの木を見て本校で過ごしたことを思い出してほしいと思います。卒業生が成人する頃には、きっとたくさんの花をつけることでしょう。学校ではこの記念樹がすくすくと育つように大切に見守りたいと思います。

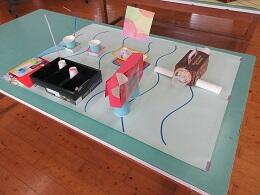

1年生の図画工作の作品

1年生は、図画工作科の学習で「未来のまち」を作りました。一人一人が建物や乗り物や生き物などを作り、それを持ちよって素敵な「未来のまち」ができあがりました。1枚目の画像から順に「わたがしのまち」「りんごタウン」「川・川・ザーザーまち」「ねむれるゆめのまち」「おひめ・すいぞくタウン」「わくわくどうぶつランド」というまちの名前が付いているそうです。1年生の想像力と創造力には感心させられます。

キノタネカプセル・プロジェクト

4年・5年・6年は、総合的な学習の時間にSDGsと関連させて、森林再生のために木の種をドローンで散布する活動に参加する学習を行いました。児童は、講師の森林組合やドローン業者の方の説明を聞き、キノタネカプセルに森林再生の願いを込めて思い思い絵を描きました。このカプセルは、3月下旬にドローン業者がドローンで山林に散布する予定です。児童の願いが込められた木の種が育ち、豊かな山林になることを願っています。ご協力くださった都城森林組合様、(株)スカイウォーカー様、ありがとうございました。

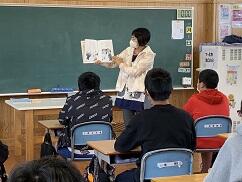

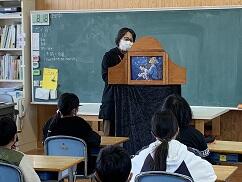

読み聞かせ・紙芝居ボランティア

この日は、4年・5年・6年で、地域のボランティアの方に読み聞かせ・紙芝居をしていただきました。今回が本年度の最後の読み聞かせ・紙芝居でした。本年度は、学校行事で設定していない日やコロナウイルス感染拡大でできなかった日を除いて、年間20回以上ボランティアの方々に来ていただきました。この日は、本年度最後ということで、読み聞かせ・紙芝居の後に、児童一人一人が書いた感謝のメッセージを綴ったものをボランティアの方々に渡しました。ボランティアの方々に喜んでいただき、児童もうれしそうでした。

お別れ集会・お別れ遠足

もうすぐ卒業する6年生とお別れする「お別れ集会」と、全校児童で楽しく過ごす「お別れ遠足」を行いました。お別れ集会では、1年生から5年生が、各学年で作った6年生への感謝のメッセージを送りました。メッセージを受け取った6年生はとてもうれしそうでした。お別れ遠足では、全校児童で南部ふれあい広場まで約2キロの道のりを歩きました。広場では、ボール遊びやおにごっこなどをしたり、弁当やおやつを食べたりして楽しく過ごしました。どの学年も学年最後のいい思い出づくりができたようです。

3月の全校朝会

3月の全校朝会の様子です。校長の話では、「自分の個性や友だちの個性を大切にしてほしい」という話をしました。児童は話の内容をしっかりと聞いていました。その後、表彰をしました。教育委員会精励賞善行の部で6年生全員(校内での活躍)、青少年育成協議会善行児童で4年生全員(ボランティア活動)、都城市小・中学校プレゼンテーションコンテスト佳作で6年生5名、宮崎県小学校体育連盟標準記録達成で6年生1名(水泳記録)です。本校児童の活躍を全校で称えました。児童らには、この表彰を励みに今後もがんばってほしいと思います。

学校自己評価・学校関係者評価の公開について

今町小学校 保護者及び地域住民の皆様

本校では、コミュニティ・スクールとして学校運営協議会を設置し、地域の有識者等を協議会委員に選任して、校長の学校運営に関する相談、協議、評価などを進めています。本年度は、年間5回の学校運営協議会を開催し、学校運営の説明、協議等を進めてまいりました。そして、先日、年度末を迎えるにあたり本年度の学校運営状況について協議し、「学校自己評価・学校関係者評価書」をまとめたところです。

つきましては、この「学校自己評価・学校関係者評価」の内容を、本校保護者および地域住民の皆様に広く公開いたします。本ホームページの「学校評価」のコーナーにPDF形式で掲載しておりますので、どうぞご覧ください。

令和5年3月 今町小学校長

読み聞かせ・紙芝居ボランティア

毎週火曜日の朝に、地域のボランティアの方に、読み聞かせ・紙芝居を行っていただいています。この日は、1年に紙芝居、2年と3年に読み聞かせをしていただきました。1年は、紙芝居「ごんぎつね」でしたが、1年生は物語に引き込まれ読み語りにじっと聞き入っていました。そして、読み語りの後に、何人かの1年生が感じたことや思ったことなど感想を言いました。ボランティアの方は、「1年生でも物語の内容がしっかりわかるのですね。」と、1年生の感想に対して感動していらっしゃいました。

本年度最後の学校参観日

本年度最後の学校参観日を行いました。1年は「できるようになったよ発表会」、2年は「明日へジャンプ 発表会」、3年は「ユニバーサル・デザイン発表会」、4年は「がんばった4年1組の発表会」、5年は道徳「感謝について考えよう」、6年は「今、わたしは・ぼくは・・」スピーチの授業をしました。発表会で子どもたちは、これまでの学習でがんばったことやできるようになったこと、将来の夢などを、参観する保護者に向けて発表しました。保護者の方々から拍手をいただき、子どもたちはうれしそうでした。

5年の家庭科調理実習

5年生は、家庭科の調理実習で、ご飯とみそ汁を作りました。ご飯を鍋で炊くことはあまり経験がないので、5年生は炊ける様子をじっと見ていました。みそ汁は、煮干しの出汁と鰹節の出汁とで味比べをしたところ、「おいしい!」「いいにおい!」と歓声が上がりました。このような調理実習は、子どもたちが食に関心をもつことにつながり、とてもよい経験になると思います。

4年・5年の俵踊りの練習3

新年度の運動会で披露する地域の伝統芸能「俵踊り」の練習の3回目を行いました。踊りの指導・伴奏をしてくださるのは八反俵踊り保存会の方々です。今回は、踊りの隊形、踊り手の位置、役割などを決めて、初めの踊りから終わりまでを通して練習しました。指導者に「だいぶ上手になりましたね。」と褒められて、子どもたちはうれしそうな表情をしていました。本年度の練習は今回までで、続きは新年度にする予定です。保存会の皆様、ご指導、ありがとうございました。

クラブ活動の様子

この日は、学期に1回設定される2時間続きのクラブ活動でした。イラスト・工作クラブでは、アルミホイルで魚など海の生物を描いて切り抜きペットボトルの中に入れ、それに水を入れてミニ水族館を作っていました。家庭科クラブでは、ホットケーキの粉にチョコレートを溶かし込んで、チョコレート蒸しパンを調理していました。どちらのクラブも、子どもたちが楽しそうに活動に熱中していました。

1~3年の読み聞かせ・紙芝居

朝の活動の時間に、地域のボランティアの方々に、1年から3年の読み聞かせ・紙芝居をしていただきました。この日は、本校の保護者のボランティアの方が初めて読み聞かせに挑戦されました。子どもたちが絵とお話に聞き入る姿に、ボランティアの方は喜びを感じられたようでした。他のボランティアの方々も、本校の子どもたちがお話を真剣に聞き、声を出して反応することに、喜びを感じると話されていました。

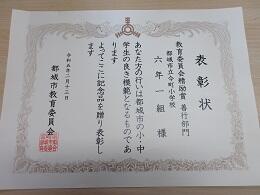

都城市教育委員会精励賞表彰

都城市教育委員会精励賞の表彰式が行われました。これは、市内の小・中学校で他の模範となるような善行や文化活動の見られた個人や団体に送られる賞です。本校の6年生全員が、団体の部で、この賞を受けることになり、代表児童が表彰式で表彰状を授与されました。表彰の事由は、6年生が毎朝のボランティアに取り組んでいること、昼休み時間に下級生と一緒に遊んでいること、学校行事に積極的に取り組んでいること、伝統芸能の継承に取り組んでいることなどです。6年生には、今後の励みにしてほしいと思います。

各学年の授業の様子

写真画像は、5校時の各学年の授業の様子です。1年生は、学級活動で6年生へのメッセージを考えてカードに書いていました。2年生は、道徳で人物の気持ちを考えていました。3年生は、総合的な学習の時間で福祉についてインターネットで調べていました。4年生は、算数のテストに取り組んでいました。5年生は、図工で工作に取り組んでいました。6年生は、道徳で自由と責任について自分の考えをまとめていました。本校の子どもたちは、普段から学級担任の指導に従って、学習に熱心に取り組んでいます。

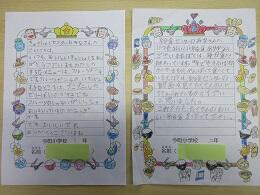

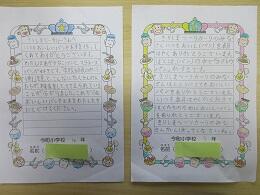

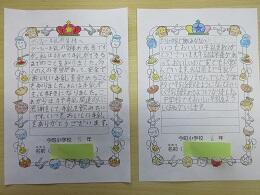

給食に携わる方々へのメッセージ

画像は、本校児童が、学校給食に携わる学校給食センターやパン・牛乳などの製造業者の方々へ感謝のメッセージを書いたカードです。(児童名は伏せています。)先月の「給食感謝週間」に、学校給食センターが作成した紹介用ビデオ映像を見た後、各学年で児童が感謝のメッセージを書きました。児童は、好きなメニューのこと、食品を作る方々のご苦労、自分の気持ちなどをしたためていました。この活動を通して、食物を生産する人、運搬する人、加工する人、調理する人などいろいろな方々への感謝の気持ちが育つことを願っています。

4年・5年の俵踊りの練習2

本校では、毎年5月に行う運動会で、5年生・6年生が地域の伝統芸能「俵踊り」を披露しています。この日は、次年度の運動会披露に向けて4年生・5年生が2回目の練習を行いました。指導者・伴奏演奏は「八反俵踊り保存会」の方々です。今回は、踊りの衣装を着けて練習をしました。子どもたちは、衣装を着けるとさらに気合いが入った様子で、大きく軽やかな動きになるように熱心に練習に取り組む姿が見られました。保存会の皆様、子どもたちのご指導、毎回ありがとうございます。

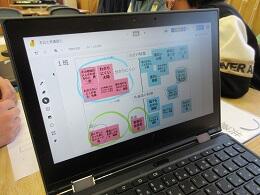

5年の国語科研究授業

本校は、ICTを活用した国語科の学習指導について研究を進めています。この日は、5年の研究授業を行いました。方言と共通語のよさや特徴について、教師の指示の下、子どもたちはグーグルのジャムボードを使って意見を出し合い、グループで話合いをしました。全体の場では、大型モニタに各グループでの話合いの結果を映して、全員で話合いをしました。ICTの活用により、方言の親しみやすさ、共通語のわかりやすさなど、それぞれのよさや特徴をしっかりと学ぶことができました。

火災の避難訓練・消火訓練

家庭科室から火災が発生したという想定で避難訓練を行いました。非常ベルが鳴り、放送と先生の指示に従って、全校児童が一斉に運動場へ避難を始めました。児童全員が、合言葉「お・は・し・も・ち」(おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない・ちかづかない)を守って速やかに避難することができました。避難訓練の後、消火訓練も行いました。消火器の使い方を習い、代表の先生と6年生児童が消火器で火を消しました。6年生は初めての経験でしたが、うまく火を消すことができました。

6年の三味線の学習4

6年の三味線の学習の4回目、この日が最後の授業でした。これまで練習してきた成果として、全員で安久節の基本の伴奏を演奏しました。全員で演奏すると迫力のある音の響きになりました。次に、開放弦と押さえた弦とでメロディーの弾き方を教わり、「メリーさんのひつじ」を弾く練習をしました。最後に、代表児童が、演奏家の方々にこの体験学習の感想とお礼の気持ちを伝えました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 1 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

0986-39-0776

FAX

0986-39-0771

本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。