附属中のできごと

中央清泉会とSET

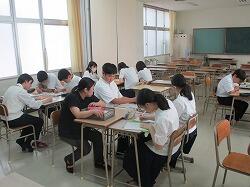

先日、学級討議や四者会が行われたのですが、それを受けて、6月13日(木)7時間目に中央清泉会が開かれました。各学年の理事・副理事と、各委員会の委員長、生徒会代表からなる執行部が一堂に会し、総務・学習・生活・文化・美化・保体の6つの委員会のこれまでの活動の振り返りと新たな旬間に向けての話し合いがていねいに行われていました。同時に、各学級ではSETの時間にそれぞれが自学を進めていました。1年生から3年生まで、どの学年も静かに黙々と勉強に取り組んでいました。話し合う場、集中する場。そういったメリハリのある学校生活を泉ヶ丘附属中では常に目指しています。

1年生、自然科学探究出前授業~海に生きる動物たちから考える~

6月12日(水)6・7時間目の1年生の総合的な学習の時間に出前授業が行われました。題して「宮崎の海から『進化』と『環境』を考える~日向灘のイルカ・クジラ・ウミガメ」。講師を務めてくださったのは、宮崎大学教育学部・西田伸先生です。新しい出会いに目を輝かせて向き合う1年生。今回の出前授業でも、理科室に入った途端、目をきらきらさせて机の上に並べられた動物の骨に注目!授業への期待が膨らみます。私たちが暮らす宮崎は海と深い繋がりがあります。海に打ち上げられる動物たちも多くあり、そのたびに西田先生は調査されていらっしゃいます。動物の骨は多くを語ります。「進化」も「環境」も骨から分かってくるのです。授業ではお話の合間に、生徒たちに実際に動物の骨などを触らせてくださり、みんな興味津々で見入っていました。最後に、生徒を代表して天神煌士郎さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、楽しい興味深い授業をしていただいた西田先生、派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

学校説明会に向けて!

5月末から、国語の授業で「魅力的な提案をしよう~資料を示してプレゼンテーションをする」の学習に入った2年生。この授業では提案内容を決め、情報を集め、効果的な話の構成を考え、プレゼンテーションで実際に発表していきます。今回、提案内容を「学校説明会で小学生や保護者の方に向けて泉ヶ丘附属中を紹介する」と決め、7つのグループに分かれて、発表資料づくりに熱心に取り組んでいます。国語の授業だけでなく、学級での学活の時間等も利用して、よりよくしようと一生懸命です。6月12日(水)には、リハーサルを行いました。教室と中学図書室にわかれ、各班発表を披露し、もっとよくするためにはどうするかお互いにアドバイスし合いました。自分たちの学校のよさを知ってほしい、2年生、頑張っています!また、別の場所では全体会場で発表する生徒(2年生・3年生)も、リハーサルを行っていました。その成果は、6月15日(土)に行われる第1回学校説明会で披露する予定です。

学級討議・四者会~清泉会集会に向けて

6月7日(金)~6月11日(火)にかけて、朝の時間を活用した学級討議で、清泉会の各委員会活動の5~6月の振り返り、そして次の旬間に向けての話し合いが行われました。その話し合いで出されたことを、11日(火)3時間目の四者会で検討しました。四者会には、各学級の清泉会委員長と担当の先生が集まり、細かく話し合い、三つの学年共通してどのように取り組んでいくか決めていきます。今回話し合った結果を、6月13日(木)の中央清泉会で提案し、更によりよく練り上げていきます。この一連の活動が、附属中学校が高められていく基礎となっているのです。

防災避難訓練行われる

6月5日(水)6時間目の終了間際。いきなり校内にあの独特のアラーム音と共に「緊急地震速報です……」と放送が入りました。「机の下などに身を隠し……」と続き、みんな第一次の防御姿勢を取りました。3分後、「揺れが収まりました。全員、頭を覆ってグラウンドに避難してください…」の放送が入り、みんなで一斉に避難を開始しました。実は、この日が防災避難訓練と予告せずに行った訓練でした。ですから、中学生も、1年生は美術の授業の最中、2年生・3年生は総合的な学習の時間で、2年生は大学の先生による出前授業が理科室で行われていました。必ずしも担任の先生がいて、場所は自分の教室で、という訳ではありませんでした。グラウンドに一番に走ってやってきたのは2年生。確かに理科室はグラウンドに近い場所です。しばらくして1年生がやってきました。中学生で最後にやってきたのは、グラウンドから一番遠い3A教室にいた3年生でした。グラウンドにやってきたらどの学年もすぐに整列し、人員点呼をして、報告していました。この日登校していた全校生徒が無事そろったところで、黒木教頭先生から「三つの助」についてお話がありました。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、日本は地震の多い国の一つです。その中で「自助・公助・共助」という三つの助を大切にして、共にいのちを守っていこう、という考えが大切にされるようになりました。私たちも中学生として、高校生として、自分でできること、みんなでできることを考えながら生活していきたいものです。普段、どんな場面で天災に遭うか、それは分かりません。どのような場面でも、臨機応変に対応できるよう、常に防災意識をもっておきましょう。

【令和6年度行事計画】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R6年度年間行事【生徒向け】 3.pdf

【令和6年度6月の主な行事予定】

1日(土) ・・・中体連(バスケ・バドミントン)

2日(日) ・・・中体連(バスケ・バドミントン)

3日(月) ・・・中体連(バスケ)

4日(火) ・・・医療体験(中1)・各種委員会

5日(水) ・・・出前授業(2年)・防災訓練

13日(木)~15日(土) ・・・学校公開日

14日(金)・・・漢検

15日(土) ・・・第1回学校説明会

17日(月)・・・振替休日(5/15分)

21日(金)・・・大学企業探訪(中2)

25日(火)・・・清泉会集会

26日(水)~27日(木)・・・職場体験(中2)

28日(金)・・・県数大会会場校

6月行事予定の詳細はコチラ

→6月行事.pdf

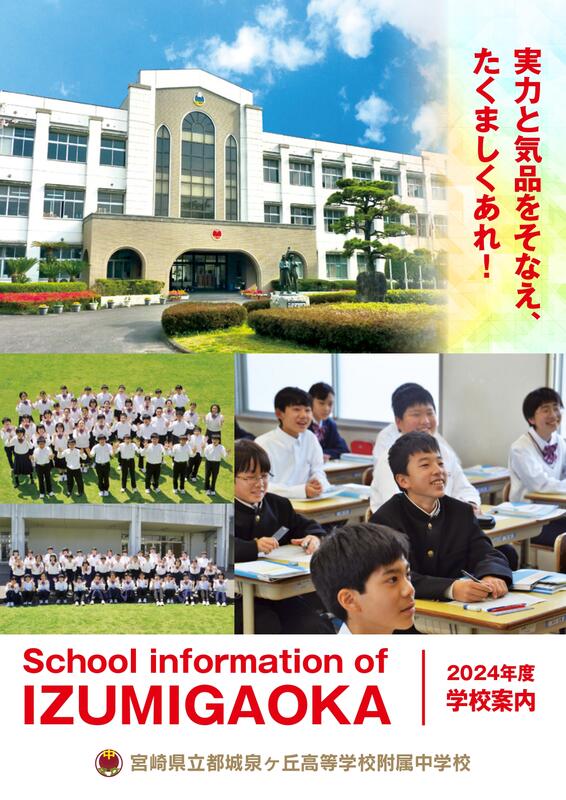

2024年度(令和6年度)の学校案内パンフレットができました。

『都泉祭』での本校生徒の様子を、随時掲載していきます。

令和5年度 都泉祭の様子はコチラ

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

→ 5月8日以降の新型コロナウイルスに関する対応.pdf

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884