学校からのお知らせ

6年の租税教室

6年の社会科では、都城市の市民税課の職員を講師に招き、税金について学ぶ「租税教室」を行いました。前半は、アニメ「税金のない世の中になったら・・」を視聴しました。後半は、〇✕クイズ「税金でつくられたもの・そうでないもの」、3択クイズ「税金に関する知識」などをしました。6年生は、税金が公共物や公共サービスに使われていることや、税金がないと多くの不具合が起こることなどを学びました。最後に、1億円(ダミー)の入ったジュラルミンケースを持つ体験もしました。

創立100周年記念碑

本校の校門の近くには、本校創立100周年の際に建てられた記念碑があります。長年の風雨や土ぼこりで黒ずみ、コケにびっしりと覆われていましたので、高圧洗浄機で清掃したところ、写真のようにきれいな姿になりました。コケを剥がすと、台座には美しい装飾が施されていることがわかりました。創立100周年記念事業は昭和49年に行われています。今年は創立148年。現在本校では、2年後の創立150周年に向けてどのような事業に取り組むかについて、本校のPTA役員さん方と構想を練っているところです。

5年の体育

5年生の体育でもハードル走をしていました。授業では、ハードルを低くまたぎ越すフォームを確認した後、定まった距離に置かれたハードル、低いハードルなどの場で、歩数やタイミングを合わせる練習をしました。また、教師が子どもの様子をタブレットで撮り、撮った動画を子どもに見せて、でき具合や改善点を確認していました。子どもたちは、額に汗をにじませながらも、繰り返し練習を重ね、うまくできるとお互いに称賛していました。

4年の体育

4年生の体育の授業では、陸上運動のハードル走の学習をしていました。授業ではいきなりハードルを使うのではなく、小さなコーンや大きなコーン、間隔を変えたコーンなど練習の場を工夫し、子どもたちに自分の力に合った場を選ばせて練習をしていました。子どもたちは、歩幅を合わせてリズムよく、スピードを落とさないで走り抜ける練習を繰り返ししていました。うまくできると「できた!」とうれしそうに微笑む様子が見られました。

本校の「学校の木」かしの木

本校の運動場と校舎の間には、りっぱな「かしの木」が8本あります。今回、教育委員会の調査により、このかしの木8本のうち4本に根元の腐れがあり、早期に撤去が必要と判断されました。この4本については、年内に伐採・撤去される予定です。たいへん残念なことですが、安全確保のためには仕方のないことだと思います。保護者の皆様、地域の皆様、関係者の皆様にはご理解をお願いいたします。

このかしの木は、平成16年に、本校児童会が「学校の木」に制定しています。木の根元に立てられた表示(写真)には、次のように記されています。

(黄色面) 学校の木「かし」(ぶな科コナラ属カシ)このかしの木は、四季をとおして私たちに親しまれている木です。春には緑、夏には木陰、秋にはどんぐり、冬には葉を落とし陽射しを与えています。私たちはこの木のもとで遊び、くつろぎ、語らい、多くの思い出をつくりたいと思います。そして、卒業後も、この木のもとに集い、楽しかった学校生活を語り合う場にしたいという願いをこめて、この木を「学校の木」と制定します。 平成16年3月25日 都城市立今町小学校児童会

(緑色面) かしの木のように たくましく育つ 今町っ子 ここにあり 平成16年3月 校長 谷口 清司(第31代校長)

現在のかしの木の様子を見られたい方は、ぜひ早めに本校へお越しいただき、じっくりとご覧ください。

読み聞かせ・紙芝居(上学年)

2学期の読み聞かせ・紙芝居が始まりました。今回は、4年・6年では読み聞かせ、5年では紙芝居を、地域のボランティアの方々にしていただきました。子どもたちは、小さな絵本の絵をじっと見つめながら、読み手の語りに耳を傾けていました。上学年であっても、絵本の絵や話の内容に引き込まれている様子でした。ボランティアの方々は、「子どもたちが、話をしっかり聞いてくれて、うなずいたり笑ったりして反応してくれることが、とてもうれしくてやりがいがあります。」と言われました。

2学期始めの授業の様子

先日は学校参観日を行う予定でしたが、コロナウイルス感染対策のため中止にしました。2学期が始まり1週間、子どもたちは落ち着いて生活し、授業にも一生懸命取り組んでいます。まだ、コロナ関連の出席停止や病気欠席の児童もちらほら見られますが、日に日に減ってきています。2学期は修学旅行、宿泊学習、遠足、鑑賞教室、持久走練習などいろいろな学校行事がたくさんあります。子どもたちには、授業にも学校行事にも積極的に取り組ませていきたいと思います。

登校時の体温チェック

本校では、新型コロナウイルス感染対策のために、登校時に児童の体温チェックを行っています。先日までは、校門で、校長と養護教諭が手持ち型の非接触式体温計で一人一人体温をチェックしていました。その後、8月末にスタンド型の非接触式体温計を購入したので、児童玄関に2台設置しています。低学年と高学年では身長がかなり違いますので、モニター画面に上半身を合わせるのが少し難しそうな様子も見られますが、次第に慣れていくのではないかと思います。それにしても、コロナウイルスが収束する日が早くきてほしいものです。

地震の避難訓練

防災の日を前に、地震発生を想定した避難訓練を行いました。子どもたちは、地震発生の放送後、先生の指示で机の下にさっともぐり込みました。その後、避難開始の合図で一斉に運動場へ避難しました。全員が、「おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない」をまもって行動することができました。教室にもどってからは、家庭や地域での地震の際の行動について話し合いました。

2学期始業の日

2学期が始まりました。2学期始業式は、新型コロナウイルス感染対策のため集合方式はとらず、各教室への映像配信によるリモート方式で行いました。その後、各学年教室では、子どもたちが学級担任と夏休みの宿題や作品の提出を確認したり、夏休み中の出来事について発表したりしました。久しぶりの学校でしたが、中には真っ黒く日焼けした子どももおり、みんな元気な姿をしていました。

運動場非常通用口の設置

先月、運動場の北側に、北門とは別に非常通用口を設けました。これは、児童引き渡しなどの緊急時に車両が通行できるようにするものです。通常は車両が通行できないようにネットと車止めを施してあります。急激な大雨や落雷、緊急事態の発生時など、保護者への児童引き渡しの際に車両の通用口が2箇所必要であることを市教育委員会に相談したところ、すぐに対応、設置をしていただきました。ありがたいことです。

校長先生からのメッセージ

校長先生(こうちょうせんせい)から児童(じどう)のみなさんへ

今町小(いままちしょう)のみなさん、元気(げんき)にすごしていますか。

8月1日によていしていた登校日(とうこうび)は、コロナウイルスかんせんをふせぐため中止(ちゅうし)にしました。ざんねんですが、しかたありません。

さて、夏休(なつやす)みがはじまって10日たちますが、みなさんはきちんとした生活(せいかつ)ができていますか。また、夏休みのしゅくだいや作品(さくひん)づくりはすすんでいますか。

夏休みはまだしばらくつづきます。みなさんは、毎日(まいにち)、早(はや)ね早おきをして、あさごはんをしlっかりたべて、よくねむって、熱中症(ねっちゅうしょう)やびょうきにならないように気(き)をつけてすごしてください。また、夏休みのしゅくだいや作品づくりに、時間(じかん)をきめて、毎日とりくんでください。

いま、日本(にほん)じゅうで、コロナウイルスにかんせんする人がどんどんふえています。

みなさんは、人と話(はな)すときにはマスクをつけ、手(て)あらいやしょうどくをきちんとして、コロナウイルスにかんせんしないように気をつけてください。また、そとですごすときは、こうつうじこや水(みず)のじこにならないように気をつけてください。

では、のこりの夏休みを元気にすごしましょう。

しゃしんは、今町小の先生たちのようすです。先生たちは、2学期(がっき)の授業(じゅぎょう)づくりの勉強(べんきょう)をしています。

駐車場の樹木の剪定

先日、外来玄関前の外来・職員駐車場にある樹木のイヌマキ4本に、毛虫が大発生しました。そこで、夏休み中に消毒を行い毛虫の駆除を行いました。その後、毛虫がいなくなった頃を見計らって、イヌマキ4本を剪定しました。剪定作業の途中で、4本目のイヌマキにハトの巣があるのを発見しました。ハトは剪定作業中は逃げずにとどまっていましたが、剪定後しばらくするといなくなっていました。巣を作っていたハトには悪いことをしましたが、イヌマキの下枝をバッサリ落としたので、校舎内から駐車場の見通しがよくなりました。

1学期終業の日

この日は1学期の終業の日でした。終業式では、2年生の代表児童が「1学期に頑張ったこと」を全校児童の前で発表しました。式の後に、1学期にたくさんの図書の本を読んだ児童には「多読賞」、各学年で最多冊数の児童には「ベストリーダー賞」を贈り称賛しました。また、夏休みの過ごし方について担当の先生からお話をしました。各学級では、1学期の通知表が学級担任の先生から児童一人一人に手渡されました。子どもたちはうれしそうに通知表の中を見ていました。

1年・2年・3年の着衣泳

先週の上学年に引き続き、今週は1年・2年・3年が、衣服を着けてプールの水に入る「着衣泳」をしました。子どもたちは、Tシャツやズボンなどを着けて水に入ると、「重い!」「動けない!」などの声を上げていました。1年生はビート板を、2年生・3年生は空のペットボトルを使って、しばらく水に浮く練習をしました。このような授業が、子どもたちの水の事故の防止に少しでも役に立てばよいと思います。夏休み中に水の事故が起こらないことを祈るばかりです。

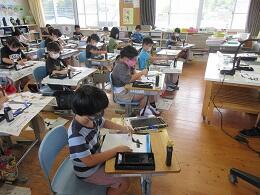

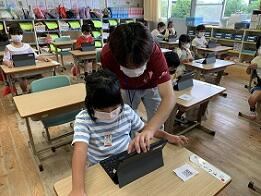

大学生のICTサポート

1年生、2年生のタブレット型パソコンの使い方の授業で、南九州大学の大学生3名がサポートに来てくださいました。子どもたちは、パソコンで、グーグルフォーエデュケーションの登録の仕方やアプリの使い方など、教師の説明だけではわかりにくい部分について、大学生に教わったり手伝ってもらったりしました。おかげさまで、子どもたちがパソコンをうまく使うことができるようになりました。夏休みには、このパソコンを家に持ち帰らせ、家庭で学習ができるようにする予定です。大学生のみなさん、ありがとうございました。

3年の理科の授業

3年生は、理科の授業で、ゴムの力でプロペラを回して風を起こして進む車を走らせる実験をしました。子どもたちは、プロベラのゴムを巻く作業を何度もくり返して、車を速く、長く走らせる実験に熱中していました。このような体験活動が、子どもの考える力を育むのだと思います。もしかすると、将来、この子どもたちの中から技術者や科学者が出るかもしれません。

4年・5年・6年の着衣泳

4年、5年、6年では、水泳学習の終わりに、衣服を着けて水に入る「着衣泳」の学習をしました。子どもたちは、衣服を着けて水に入ると体が重くなって動きにくくなり、危険であることを体感していました。また、もしもの場合に備えて、ペットボトルを使って体を浮かせる練習をしました。夏休み中に施設のプールや海水浴などに行くことがあるかと思います。命に関わる水の事故が起こらないように十分気を付けて過ごしてほしいと思います。1年、2年、3年の着衣泳は、次週行う予定です。

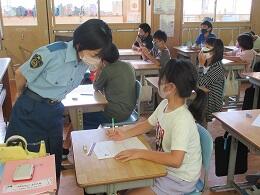

5年・6年の非行防止教室

5年・6年では、都城警察署の少年サポートセンターの少年補導職員を講師に、「非行防止教室」の授業を行いました。子どもたちは、インターネット等の通信ゲームなどで起こりうる課金トラブル、いじめや仲間外し、情報の流失や悪用などの問題と、それを未然に防ぐための方法や留意点について、詳しく学ぶことができました。授業の終盤には一人一人がゲームをするときのルールを決め、被害者や加害者にならないよう意識を高めていました。

5年の国語科の授業

都城市教育委員会の学力アップ訪問事業で、本校の5年の国語の授業を行いました。学習内容は、「同じ読みで使い方の異なる語句」つまり同音異義語についての学習でした。5年生の子どもたちは、担任教師の指示や説明に従って、語句の使い方を考え、辞書で意味を調べて、同じ読みでも意味で使い分ける必要があることを学んでいました。授業に熱心に取り組んだ子どもたちと担任教師に拍手を送ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 1 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

0986-39-0776

FAX

0986-39-0771

本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。