学校からのお知らせ

5年の図画工作

5年生は、図画工作科の学習で、箱の中に自分だけの秘密の世界を作る工作に取り組んでいました。綿やモール、紙粘土などを使って、海の中や空の上、空想の世界などを自由に考えて作っていました。また、それと平行して、3月に地域のまちづくり協議会主催で行われるイルミ&アートフェスタに出展する大きな絵を描いていました。小学校の近くにある神社や公園、史跡など地域の特色を盛り込んだ内容です。子どもたちは、自分たちで考えて表現し作り出す作業に一生懸命でした。

6年の三味線体験2

6年生は、三味線教室の方を講師に、4回に渡って三味線の演奏を学習してきました。この日は4回目最後の学習でした。6年生は「安久節」の伴奏演奏を教わり、全員で演奏することができるようになりました。そして、6年生の演奏に合わせて講師が安久節を歌い、一体感を味わうことができました。また、講師の方が、「ミッキーマウスマーチ」や「しあわせなら手をたたこう」を演奏し、それに合わせて6年生が歌い、楽しいひとときを過ごすことができました。講師の先生、お世話になりました。

読み聞かせ・紙芝居(上学年)

この日は、ボランティアにより4年・5年の読み聞かせ、6年の紙芝居をしていただきました。4年では、「空から見た桃太郎」という鳥瞰図のような挿絵の桃太郎で、子どもたちがその挿絵の面白さに沸きました。5年では、いろいろな形に降り積もった「雪」の景色の紹介本で、子どもたちが興味深く説明を聞いていました。6年では、「5ひきのやもり」という物語で、子どもたちは物語にじっと耳を傾けていました。毎回、子どもたちの心を動かす内容を用意してくださり、ありがたいです。

俵踊(たわらおどり)の練習開始

本校では、例年5月に開催する運動会で5・6年児童が地域の伝統芸能の俵踊を披露しています。そこで、この1月から次年度の運動会での披露に向けて4年・5年児童の練習を始めました。俵踊の講師・伴奏として、地域の八反俵踊保存会の方々に来ていただき練習をしています。5年生は本年度の運動会での披露を経験していますが、4年生は初めての経験です。子どもたちは講師に教わりながら、踊りの練習に一生懸命取り組んでいました。本番はまだ少し先のことですが、出来映えが楽しみです。

学校保健委員会

保護者の出席と、6年児童の学習を兼ねて、学校保健委員会を開催しました。学校薬剤師を講師に招き、「アルコール、たばこ、薬物が身体に及ぼす影響」というテーマで講話をしていただきました。お酒やたばこが許される年齢、アルコールの害やたばこの害、薬物の種類や身体に及ぼす害などについて、保護者も6年生も真剣に内容を真剣に聞いていました。6年生には、学んだことをこれからの生活に生かしてほしいと思います。

5年の理科の実験

5年生が理科の学習で実験をしていました。ものが水にとける量に限界があるのかを調べる実験でした。子どもたちは、ものが水にとける量には限界があるのだろうかという疑問をもち、ものによってとける量が違うだろうという予想を立てていました。その後、水の量を正確に計ったり、食塩やミョウバンを水に入れてかき混ぜたりしていました。疑問をもち、予想を立てて、実際に調べて結論を出すということは、とても大切な学習の流れです。子どもたちは熱心に実験に取り組んでいました。

登下校に関する学校の対応について(お願い)

保護者・地域の皆様

1月17日(水)に発生した事件に伴う児童の登校時の見守り体制、下校時の学校での児童引き渡しなどにご理解・ご協力をいただき、真にありがとうございました。

本日1月18日(木)より当分の間、児童の登下校については、次のような対応をしますので、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。

○ 登校時は通常の集団登校を行います。また、下校時は通常の下校時刻に下校を開始します。

○ 可能な限り保護者・職員・見守り隊での見守りを継続します。可能な方はご協力をお願いいたします。

○ 保護者による送迎を可とします。なお、学校周辺で児童が車に乗り降りする際は安全面に十分ご留意ください。

※ 市内の小・中学校により対応が異なる場合があります。

今町小学校長

1月17日の児童引き渡し協力のお礼

保護者・地域の皆様

1月17日(水)に市内で発生した事件に伴い、保護者連絡ツールシグフィーで登校時の見守りを保護者・地域の方々にお願いしました。たくさんの保護者・地域の皆様に協力をいただき、ありがとうございました。

また、午後には、市内の小学校全校で学校での児童の引き渡しを実施しました。本校では1年児童と2年から6年の児童の時間差での引き渡しを行いましたが、保護者やご家族のご協力により児童を確実に引き渡すことができました。皆様のご理解・ご協力に対し厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。

1月18日(木)の対応については、都城市教育委員会からの指示をもとに、保護者連絡ツールシグフィーでお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。

今町小学校長

読み聞かせ・紙芝居(下学年)

3学期に入り、地域ボランティアによる最初の読み聞かせ・紙芝居が行われました。1年・2年では絵本の読み聞かせ、3年では紙芝居をしていただきました。子どもたちは絵本や紙芝居の絵をじっと見つめながら、ボランティアの方の語りに集中していました。おもしろい場面ではワッと笑いが起こり、おどろく場面ではエーッと声が上がり、感動する場面では静かに見入る様子が見られました。ボランティアの方々には、毎回、子どもが集中できる内容のお話を用意していただき、ありがたいです。

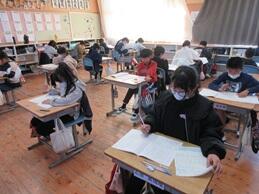

6年の英検確認パッケージ

本年度から市内の全小学校6年生で「英検確認パッケージ(テスト)」を行うことになりました。このテストは、聞く力(リスニング)だけでなく、読む力(リーディング)も調べるもので、外国語の学習でこれまで学んできた英会話や英文読み取りの成果を試されるものです。6年生は、英語の音声を聞いて合う内容を答える問題や、英文を読み取って答える問題に真剣に取り組んでいました。全員によい結果が出ることを期待しています。結果については、後日個人票でお知らせする予定です。

6年の三味線教室

6年では音楽科の学習で三味線の演奏に挑戦しました。講師は、本校の運動会で毎年披露している俵踊(たわらおどり)の伴奏をしてくださっている三味線教室の先生です。この日は三味線の形や仕組みの説明の後、バチの持ち方、三味線の持ち方・構え、バチを糸(弦)に当てる練習をしました。6年生は、講師の説明を聞き、慣れない手つきで三味線を弾き、音が出るとうれしそうに何度も弾いていました。次回は簡単な曲の演奏に挑戦する予定です。

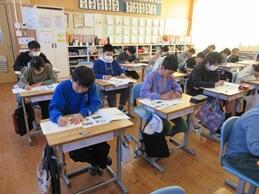

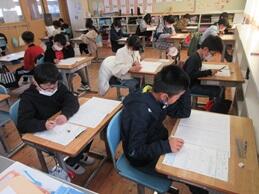

CRT学力テスト

現学年での学力状況を調べるCRT学力テストを、1年から6年まで全学年児童を対象に国語科・算数科の2教科で実施しました。このテストは単元学習ごとに行っている通常の単元テストとは違い、内容量が多く難易度の高い問題もあるため、2学期中から練習問題を解いてテストに備えてきました。テストでは、子どもたちがテスト問題に一生懸命に取り組んでいました。全員によい結果が出ることを期待しています。

3学期始業の日・大谷選手のグローブ

3学期が始まりました。始業式では、1年生の代表児童が「3学期の目標」を発表しました。「字をきれいに書く」「あいさつを頑張る」「朝ごはんをしっかり食べる」という立派な目標でした。校長先生の話では、石川県能登半島の大地震や飛行機の衝突事故についてふれ、命の大切さや人間の生きる力、助け合いの精神について考えてほしいことを伝えました。子どもたちは話を真剣に聞いていました。また、メジャリーグの大谷翔平選手から全国の小学校にグローブのプレゼントがあり、本校にも届いたことを紹介しました。そして、大谷選手の願いである「夢をもって努力してほしい」ことを伝えました。子どもたちの生き生きした表情からは、新年や3学期を迎え、やる気がみなぎっている様子がうかがえました。

2学期終業の日

2学期の終業の日を迎えました。終業式では、代表の5年生児童が2学期をふり返って頑張ったことを発表しました。式の後に、校内読書の多読賞(本をたくさん読んだ賞)児童、造形展や書道展などの入賞児童、各種スポーツ大会などの入賞児童を表彰し、子どもたちの頑張りを全員で称えました。そして、冬休みの生活について担当の先生のお話がありました。その後、学級では、学級担任の先生から一人一人に通知票が手渡されました。通知票をもらった子どもは、うれしそうに中を見ていました。

6年のホットケーキ作り

家庭科室で何やら調理をしているようなので見に行ってみると、6年生が2学期終わりにお楽しみ会の一つとしてホットケーキ作りをしてました。家庭でホットケーキの調理をした子もいるようで、みんなで楽しそうに、粉を水で溶いたりフライパンの火加減をみて焼いたりしていました。少し焦げているものもありましたが、ほとんどのグループでおいしそうなホットケーキが出来上がっていました。その後、校長室へ仮装をした6年男子がホットケーキを届けてくれました。楽しく愉快な6年生です。

1年の国語「もののなまえ」お店ごっこ

1年生は、国語科「もののなまえ」の学習で、教室でお店ごっこの活動をしました。子どもたちは、文房具屋さん、お弁当屋さん、ジュース屋さん、魚屋さんなどのお店で、いろいろな名前のものを並べて、お店役とお客さん役になって「〇〇がありますよ」「じゃあ、〇〇をください」というやりとりをしていました。紙で作ったお金もやりとりしていました。子どもたちは、ごっこ遊びを通して、いろいろなものの名前やその仲間を表す名前があることを学習しているようでした。とても楽しそうでした。

読み聞かせ・紙芝居(上学年)

この日は、地域のボランティアによる4年・6年の読み聞かせ、5年の紙芝居が行われました。読み聞かせは、語りが少なく挿絵をじっくり見せる絵本や、季節に合わせたサンタクロースの絵本などでした。子どもたちは、絵本の挿絵にじっと見入り、語りにじっと耳を傾けていました。紙芝居は、子どもたちもよく知っている名作「かさこじぞう」でした。子どもたちは、お話の内容は知ってはいても、紙芝居の挿絵を見ながら語り手の語りを聞くのはととても新鮮な様子で、お話に集中している様子でした。

3年の図画工作くぎ打ち

2階の図工室からトントントントンと賑やかな音が響いてくるので行ってみると、3年生が図画工作科の学習で、板にくぎを打っている音でした。長方形の板に楽しそうな絵やカラフルな模様を描き、そこにハンマーで釘をたくさん打ち付けていました。3年生に聞いてみると、ビー玉を転がして遊ぶパチンコのようなゲームを作っていることがわかりました。ビー玉の通り道や、くるくる回る飾りなどを熱心に考えながら、釘を打っていました。ものを作っているときの子どもたちの集中力には圧倒されました。

朝のボランティア活動

毎朝、学校に登校した後の始業までの時間に、早く着いた子どもたちが、校庭の落ち葉を掃き集めたり、屋外の渡り廊下を掃いたりするボランティア活動をしています。1年生から6年生まで一緒に力を合わせて作業に取り組んでいます。このボランティア活動は、教師が頼んでしているのではなく、子どもたちが自主的に取り組んでいるものです。袋いっぱいに集めた落ち葉や、きれいになった様子を見て、子どもたちは得意げな顔をしていました。ボランティアの輪が更に広がっていくことを期待しています。

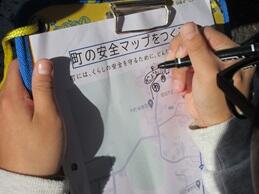

3年の社会科まちしらべ

3年生は、社会科の学習で地域の人々の安全を守る設備について調べる学習をしました。3年生は、学校周辺の道路にガードレール、カーブミラー、「とまれ」の道路標識と車両停止線、押しボタン信号機など、人々の安全を守る設備がたくさんあることを知りました。日頃から道路標識や停止線などの意味や役割をあまり意識していなかった子もいたようで、設備が大切な役割を果たしていることを深く学ぶことができました。この後は、「町の安全マップ」をつくる学習につないでいくようです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 1 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

0986-39-0776

FAX

0986-39-0771

本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。