学校からのお知らせ

1年の国語「もののなまえ」お店ごっこ

1年生は、国語科「もののなまえ」の学習で、教室でお店ごっこの活動をしました。子どもたちは、文房具屋さん、お弁当屋さん、ジュース屋さん、魚屋さんなどのお店で、いろいろな名前のものを並べて、お店役とお客さん役になって「〇〇がありますよ」「じゃあ、〇〇をください」というやりとりをしていました。紙で作ったお金もやりとりしていました。子どもたちは、ごっこ遊びを通して、いろいろなものの名前やその仲間を表す名前があることを学習しているようでした。とても楽しそうでした。

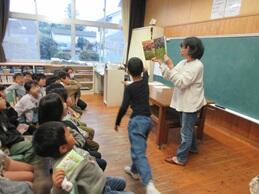

読み聞かせ・紙芝居(上学年)

この日は、地域のボランティアによる4年・6年の読み聞かせ、5年の紙芝居が行われました。読み聞かせは、語りが少なく挿絵をじっくり見せる絵本や、季節に合わせたサンタクロースの絵本などでした。子どもたちは、絵本の挿絵にじっと見入り、語りにじっと耳を傾けていました。紙芝居は、子どもたちもよく知っている名作「かさこじぞう」でした。子どもたちは、お話の内容は知ってはいても、紙芝居の挿絵を見ながら語り手の語りを聞くのはととても新鮮な様子で、お話に集中している様子でした。

3年の図画工作くぎ打ち

2階の図工室からトントントントンと賑やかな音が響いてくるので行ってみると、3年生が図画工作科の学習で、板にくぎを打っている音でした。長方形の板に楽しそうな絵やカラフルな模様を描き、そこにハンマーで釘をたくさん打ち付けていました。3年生に聞いてみると、ビー玉を転がして遊ぶパチンコのようなゲームを作っていることがわかりました。ビー玉の通り道や、くるくる回る飾りなどを熱心に考えながら、釘を打っていました。ものを作っているときの子どもたちの集中力には圧倒されました。

朝のボランティア活動

毎朝、学校に登校した後の始業までの時間に、早く着いた子どもたちが、校庭の落ち葉を掃き集めたり、屋外の渡り廊下を掃いたりするボランティア活動をしています。1年生から6年生まで一緒に力を合わせて作業に取り組んでいます。このボランティア活動は、教師が頼んでしているのではなく、子どもたちが自主的に取り組んでいるものです。袋いっぱいに集めた落ち葉や、きれいになった様子を見て、子どもたちは得意げな顔をしていました。ボランティアの輪が更に広がっていくことを期待しています。

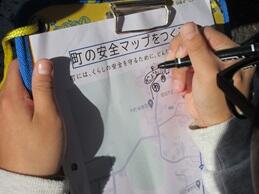

3年の社会科まちしらべ

3年生は、社会科の学習で地域の人々の安全を守る設備について調べる学習をしました。3年生は、学校周辺の道路にガードレール、カーブミラー、「とまれ」の道路標識と車両停止線、押しボタン信号機など、人々の安全を守る設備がたくさんあることを知りました。日頃から道路標識や停止線などの意味や役割をあまり意識していなかった子もいたようで、設備が大切な役割を果たしていることを深く学ぶことができました。この後は、「町の安全マップ」をつくる学習につないでいくようです。

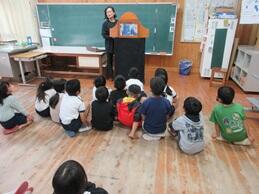

読み聞かせ・紙芝居(下学年)

この日は、地域のボランティアの方々による1年・3年の読みきかせ、2年の紙芝居が行われました。11月は学校の都合で設定されず、久しぶりの読みきかせ・紙芝居でした。1年・3年では、なぞなぞの絵本や、絵を見て自由に話し合う絵本で、子どもたちがにぎやかに反応していました。2年では、名作「泣いた赤鬼」の絵本で、子どもたちは紙芝居の絵にじっと見入り、読み手の語りに耳を傾けていました。いろいろな種類の絵本、図鑑、物語を準備していただき、とてもありがたいことです。

持久走大会

校内の持久走大会を行いました。子どもたちは、これまで約1か月間、冬季の体力づくりとして業間や体育の時間に練習をしてきました。大会では、その成果を発揮して、出場した児童全員が最後まであきらめずに一生懸命走り抜くことができました。たくさんの保護者の皆様に応援をしていただき、ありがとうございました。

2年生の焼き芋

2年生は、11月8日に収穫して熟成させたサツマイモを使って焼き芋をつくりました。児童が集めておいた落ち葉を使って技術員の先生が火を起こし、その中に濡らしたキッチンペーパーとアルミ箔で包んだ芋を投入しました。さらに、芋の上から落ち葉をかけて芋に火が通るのを待ちました。技術員の先生が風を送ると火の勢いが増す様子を見て、2年生は歓声をあげていました。しばらくして引き上げた芋を、皆で分け合って食べました。柔らかくて甘い芋はとても美味しかったです。「皆で作った芋だからすごく美味しいね」という声も聞かれました。火の管理をしてくださった技術員の先生に感謝しています。

創立150周年の横断幕の設置

本校の創立150周年(令和6年度)を地域にお知らせする横断幕が、学校の国道沿いの東側フェンスに設置されました。押しボタン信号で車が停止する位置からよく見える場所です。これは協賛金をいただいているある事業者様から寄贈していただいたものです。ありがとうございます。朝夕登下校でこの場所を通る子どもたちも、この横断幕を見て、創立150周年のお祝いとして行われる行事に期待を膨らませているようです。

また、このほかにもたくさんの事業者様や個人の皆様方から、創立記念事業の資金となる協賛金をいただいております。ほんとうにありがとうございます。

1年生と保育園児の交流活動

1年生は、今町保育園の年長組のお友だちに本校に来てもらい交流活動をしました。1年生は、ドングリ、松ぼっくり、段ボール紙などで作ったおもちゃを用意して、保育園児に遊び方を教えていました。その後、運動場に出て一緒に遊具遊びをしました。保育園児が楽しそうに遊ぶ様子を見て、1年生もとてもうれしそうでした。保育園のお友だちとは学年が1つしか違わないのですが、1年生がちょっぴりお兄さん、お姉さんに見えた交流活動でした。今町保育園の皆様、ご協力ありがとうございました。

五十市地区ふれあい文化祭作品出品

休日に、五十市地区ふれあい文化祭が五十市地区公民館を会場に開催されました。地域のさまざまな文化活動団体の作品展示があり、本校からも児童の作品を出品しました。本校児童の作品は、図画工作の学習で描いた絵画作品や、国語の書写の学習で書いた習字作品など、子どもたちがふだんの学習で取り組んだものです。地域の人に見ていただき、よかったですね。

五十市地区ふれあい文化祭は、作品展示だけでなく、舞踊や吹奏楽、和太鼓、三味線の演奏、歌謡ショーなどのイベント、焼き鳥やおこわなどの飲食物の販売もあり、多くの人でたいへん賑わっていました。

フラワーボランティア活動

休日に学校運営協議会の企画によるフラワーボランティア活動が行われました。参加希望の児童・保護者、地域のボランティアの方々、学校職員の協働により、学校のプランターや花壇に花の苗を植えました。子どもたちは、保護者や地域の方々に手伝ってもらいながら、楽しそうに、花鉢に土を入れたり、花の苗を植えたりしていました。おかげさまで学校のプランターや花壇が花でいっぱいなりました。参加された保護者の皆様、地域のボランティアの皆様、ありがとうございました。

5年の地域素材調べ

5年生は、総合的な学習の時間に、地域にある史跡や公園などの素材について調べる活動をしました。今町地区には、国や県の指定文化財として古い屋敷の門や一里塚があります。また、廃線となった鉄道の駅の跡に鉄道記念公園があり、学校の近くには愛宕神社があります。5年生は、自分たちの住むまちに古くから残されているものがあることを知り、どんな特徴があるのか熱心に観察をしていました。このような学習をとおして、子どもたちにふるさとへの愛着をもってほしいと願っています。

1年生のALTとの交流学習と3年の読みきかせ

1年の担任が事情により休暇をとるため、前もってALT(外国語指導助手)との交流学習や3年生との交流学習を計画して行いました。ALTとの交流学習では、簡単なあいさつや、好きな色・食べ物を答える活動をしました。1年生は大はしゃぎで英会話を学習していました。また、3年生との交流学習では、3年生が前もって練習していた読みきかせをしました。3年生の上手な読みきかせに、1年生はじっと集中して聞き入っていました。小規模校ならではの温かい交流の様子が見られました。

給食にサイコロステーキ

この日は都城市の「ふるさと給食」の取組で、都城牛のサイコロステーキ、フライドポテト、都城産ゴボウのスープが出されました。子どもたちは、サイコロステーキを楽しみにしていたようで、何日も前から「もうすぐ給食でステーキが出ますよ」という声が聞かれました。当日、サイコロステーキを食べるときには、子どもたちが笑顔でおいしそうに食べる様子が見られました。おかわりする列にたくさんの子どもが並ぶ姿も見られました。都城の学校に通っていてよかったですね。

持久走の練習

今週、冬場の体力向上の取組として持久走がはじまりました。2校時と3校時の業間に時間を設定し、全校児童が運動場を周回します。準備運動、BGMに合わせて5分間走、1分ほどのクールダウン、整理運動という流れで進んでいきます。全学年が走るので、運動場内側から低学年、中学年、高学年とコースの範囲を分けています。子どもたちは、それぞれ自分のペースで走ります。2回目のこの日は、全員がはあはあ息を切らしながらも頑張って走っていました。持久走大会は12月に行う予定です。

ALTとの外国語の授業

本校には、5年・6年の外国語科、3年・4年の外国語活動の時間に、市のALT(外国語指導助手)が来ています。オーストラリア出身のとても明るく気さくな先生で、子どもたちから親しまれています。この日、6年の授業では、日本各地の産物について簡単な英文を書いて紹介する学習をしていました。また、5年の授業では、レストランのメニューの値段を尋ねて答える会話の学習をしていました。子どもたちは、ALTの先生の発音や会話をまねながら楽しく学習をしていました。

2年生と保育園児の交流活動

2年生は、学校の近くにある保育園を訪問して保育園児との交流活動をしました。2年生は、前もって保育園児と遊ぶために、いろいろなおもちゃを作って持って行きました。空気鉄砲での的当て、ひょこひょこ進む車、ゴムの力でぴょんと跳び上がるおもちゃ、ゴムの力で走る車など、それぞれのコーナーで、2年生が保育園児に遊び方を教えたり、手作りの景品をあげたりしていました。保育園児がうれしそうに楽しんでいる様子に、2年生の子どもたちもうれしそうに接していました。

1年のおもちゃ作り

1年では、生活科の学習で、ドングリや松ぼっくりを使っておもちゃ作りをしました。子どもたちは、首飾り、輪投げや迷路のゲームなど、思い思いにおもちゃを作っていました。作ったおもちゃは、近々行う予定の保育園のお友だちとの交流学習のときに、保育園児にプレゼントしたり、一緒に遊んで楽しんだりするのだそうです。目的をもって物を作るときの子どもたちの集中力には驚かされました。保育園のお友だちとの交流学習も楽しみです。

5年の算数科の研究授業

5年の算数科の研究授業を行いました。「平行四辺形の面積の求め方を考えよう」という学習で、これまでの学習をもとに面積の求め方を、個人思考、グループ思考、全体での交流という流れで進んでいきました。子どもたちからはいろいろな求め方が出されましたが、①平行四辺形の一部を切り離して移動させ長方形をつくる、②対角線で2つの三角形にする、という大きく2つの求め方があることがわかりました。子どもたちが熱心に考えたり話し合ったりする様子が見られました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 1 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

0986-39-0776

FAX

0986-39-0771

本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。