2025年3月の記事一覧

Global Studies Program 3/24(月)~3/28(金)

本校いずみ会館にて、3/24~3/28の5日間もの間、ISA様主催で同プログラムが行われました。本校高校生・中学生、そして都城西高校、宮崎西高校から参加希望の生徒が集まりオールイングリッシュで活動をする姿が見られました。中には、普段の癖からか日本語で話をしてしまう生徒がいましたが、一度日本語を話すとシールを一枚もらい、三枚たまるとバナナダンスをするという罰ゲームがあったようです。普段の英語の授業では、担当の教員+ALTが授業をしていますが、同プログラムでは、海外の方がメインで活動を促していたようです。活動の様子を見ていると、生徒は普段とは違った雰囲気の中で英語を楽しそうに学び、他校の生徒とも英語でコミュニケーションを取り合う様子が伺えました。最終日には、この5日間のプログラムを修了した証書をもらって写真撮影が行われていました。

普段ではなかなか味わえない雰囲気や、オールイングリッシュで活動を行っていく中で感じたことや学べたことも多かったのではないでしょうか。今回の経験を各教室に持ち帰って、今回参加しなかった生徒にも共有してほしいなと思います。

離任式が行われました 3月28日(金)

3月28日(金)、本校体育館において、離任式が行われました。今年度は篠田俊彦校長をはじめ19名の先生方が新天地に転任されることとなりました。午前9時30分より始まった式では、先生方がそれぞれの想いを生徒達に語りました。篠田校長は「泉ヶ丘の子ども達は素晴らしい子ども達ばかり。自分の可能性に蓋をせず、様々なことにチャレンジして、悔いの無い選択を」と語り、都城泉ヶ丘の「ワシの子」たちを激励しました。続く先生方の話も生徒達は真剣に聞き入り、最後は校歌と花道で先生方を送り出しました。これまで都城泉ヶ丘高等学校・附属中学校の教育に尽力いただいた先生方、ありがとうございました。新たな任地でも頑張ってください!

白水会から寄付をいただきました 3/25(火)

本日、「白水会(はくすいかい)」から石川様と中元様が来校され、本校に寄付金を贈呈されました。「白水会」とは、都城市役所職員で構成された本校OB会です。毎年、このように後輩(本校生徒)に寄付を頂いております。大切に使わせて頂きます。ありがとうございます。

2年生「進路講演会」3/24(月)

本日、義友会館にて、2年生に進路講演会が行われました。

講師として、立命館大学文学部特命教授の本郷真紹先生にお越しいただきました。

本郷先生は、新3年生になる生徒たちに向けて、

「大学という社会人になる前の最終過程で、現代のIT社会で生き抜くための創意工夫や試行錯誤を怠ったらいけない。これは人間にしかできない特権である。そのためには自分の武器が必要だが、大学に入学してから磨くようでは遅い。今、高校生のうちから磨いていくことが大事。今、皆さんにできることは、文系でも理系でも全教科すべて勉強すること。高校生の柔らかい頭ですべて吸収することで、間接的にでも将来必ず役に立つ。最後に、何とか手を伸ばしてジャンプして入れる大学に行きなさい。なぜなら、周りの人たちの学問に対する姿勢やモチベーションが高く、自分自身にも拍車がかかる環境に身を置けるから。妥協してはいけません。」

とのお言葉をいただきました。

本郷先生からの貴重なお話に、生徒たちは目を輝かせていました。

その後、生徒を代表して2-2の嵐くんが「これからは諦めないこと、自分に打ち勝つことを意識して、さまざまな壁を乗り越えていきたいです。今日はありがとうございました」とお礼の言葉を述べてくれました。

これから残り1年間で、悔いのない進路選択をしてほしいと思います。

合格体験発表・理数科生集会 3/21(金)

本校体育館にて普通科合格体験発表会、義友会館にて理数科生集会が行われました。

同会は、今年度泉ヶ丘から大学を受験した先輩による受験を体験した感想や、後輩へ向けたアドバイスをする会で、毎年この時期に行われています。

東京大学をはじめとする難関大学や、医学部に合格した生徒が多数おり、生徒は真剣に話を聞いていました。

会の中で、受験を終えた先輩は、「〇〇しておけばよかった。」「もっとはやく勉強を始めておけばよかった。」など、早めに受験勉強を開始してほしいと後輩に伝えました。また、「友人や先生方にわからないところを聞きに行く習慣があったからこそ自分は成長できた。」「塾や学習アプリをうまく活用したことが合格のカギとなった。」というように、受験がうまくいった要因などを伝える姿もありました。さらに、受験勉強の仕方だけでなく、メンタルの保ち方や、志望大学を早めに決めることで、戦略を立てて勉強を始める大切さについても話をしてくれました。

生徒がこの会を受けて、「自分も早く勉強始めなきゃ。」「先輩のマネをしてみよう。」と思い、勉強できる環境をしっかりと築き上げ、進路実現に向けた一歩を踏み出してほしいです。

|

【インスタグラム開設!】 ↑こちらをクリック |

『本校の特色』ページ

『探究』に関するポータルサイト

|

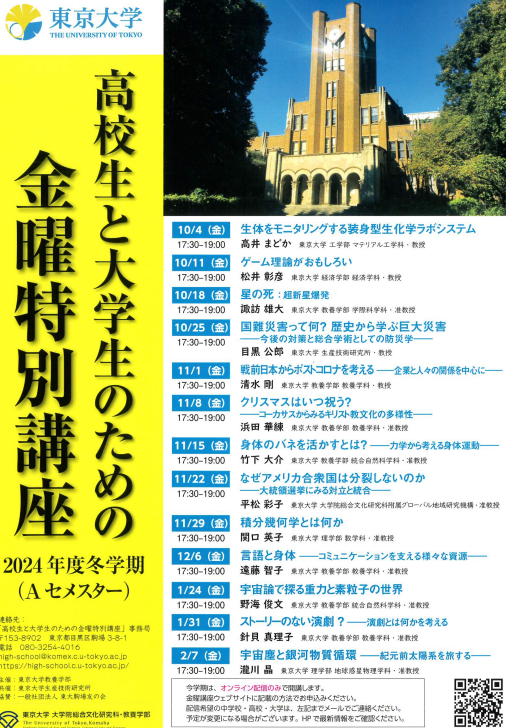

『高校生と大学生のための金曜特別講座』 東京大学教授・准教授による講座をオンラインで視聴することができます。視聴は生徒個人が学校や自宅で行います。 詳細は添付画像・PDFをご参照ください。 視聴したい生徒・興味のある生徒は、進路支援部の先生まで連絡をしてください。 |

|

都城泉ヶ丘高等学校 ダンス部 MusicVideo 『INDEPENDANCE』 以下URLより、ぜひご覧ください! https://youtu.be/yzLrwuhvOk8 |

|

R6年度自己評価・学校評議員評価

|

|

R7危機管理マニュアル

本校の危機管理マニュアルと学校安全計画になります。 このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の

|

|

令和7年度都城泉ヶ丘高校パンフレットが完成しました! こちらご覧ください!

|

「子供の読書キャンペーン

~きみに贈りたい1冊~」

文部科学省の特設ページのお知らせです。教育、科学技術・学術、文化、スポーツ各分野の著名人によるおすすめの本とメッセージを紹介しています。読書週間(10/27~)から開始し、4/23(子ども読書の日)まで継続予定です。(更新は10、12、2、4月)

特設ページリンク:https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/campaign_2023.html

↑ 奨学金関係ページへのリンク

今年度最後のSSH通信となります。

今回は、

①学習成果発表会(2/7)

②サイエンス・イングリッシュ(SE)英語プレゼン発表会(2/14)

③沖縄科学技術大学院大学(OIST)研修(3/10-12)

の3点です。

SSH通信 第8号です。

今回は

①理数科1年SRM「ミニ探究発表会」について

②都城池田宜永市長によるSSH講演会について

③普通科2年郷土探究「市へのプレゼン」について

④「学習成果発表会」予告

です。

ぜひご覧ください。

SSH通信第7号です。

今回の内容は、

①ISS東大ラボツアー

②第2回霧島ジオパークフィールドワーク・企業訪問

③科学の甲子園ジュニア 全国6位

の3点です。

ぜひ、ご覧ください。

SSH通信第6号です。

今回の内容は、

①理数科2年分野別課題研究発表会

②理数科2年課題研究発表会

③SSH実験教室&エンジニアリングカフェWithアマテラスin都城泉ヶ丘高校

④普通科2年「郷土探究」中間発表会 です。

ぜひ、ご覧ください。

SSH通信第5号です。

今回の内容は、

①理数科1年パスタブリッジコンテスト

②中国・四国・九州地区理数科高校課題研究発表大会in島根

③各種案内 です。

ぜひ、ご覧ください。

SSH通信第4号です。

今回は、SSH生徒研究発表会(神戸8/6-8)への初参加の様子と、

8/19に実施した授業改革職員研修会の様子を掲載しています。

ぜひ、ご覧ください。

SSH通信第3号です。

今回は、夏に実施しました「サイエンス合宿」の特集になっています。

理数科1年生の探究活動の成果を、ぜひご覧ください。

SSH通信第2号です。

今回は、①研究授業期間の案内、②SSH講演会、③SRMの紹介です。

生徒と教員が一丸となって、SSHプログラムに取り組んでいます。

ぜひ、その様子をご覧ください。

SSH通信第1号です。

本校の魅力発信として、なかなか見えない学校設定科目等の様子を知っていただければと思います。

今後ともご愛読、よろしくお願いします。

大雨等における本校の対応について,

下記の通りといたします。

詳細についてはpdfファイルをご覧ください。

本校における大雨等における対応について.pdf

【参考ページ:気象庁HPより】

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

We are 都城泉ヶ丘 12月号

2月上旬までの行事・日程と3学期のテスト日程などの連絡事項を掲載しております。ぜひ、ご一読ください。

令和7年3学期の行事予定です。

状況により、変更になる可能性があります。

都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL 0986-23-0223

FAX 0986-24-5884

本Webページの著作権は、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。