学校や児童・生徒の最近の様子を紹介しています。

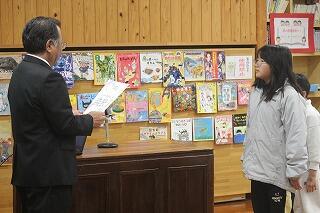

2学期終業式

無事、2学期の終業式を迎えました。

まず、始業式では児童代表作文発表がありました。ダンスやお手伝いをがんばったことを上手に発表できました。

続いて校長先生のお話です。運動会や修学旅行などたくさんの行事があり、学習内容も1学期より難しくなった2学期でしたが、子ども達は毎日たくさん学び、友達や先生方、地域の方とふれあい、充実した日々を過ごすことができました。校長先生にできるようになったことをほめていただき、子ども達も嬉しそうに話を聞いていました。

続いて表彰です。「明るい町づくり事業」の表彰や、子ども造形作品展の表彰、多読賞や学習コンクールの表彰がありました。学習、造形活動、読書と子ども達のがんばりに対し、たくさんの拍手がおくられました。

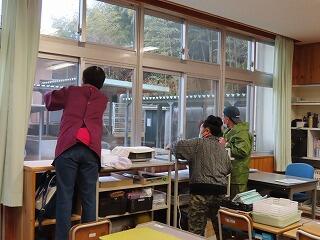

終業式の後は、大掃除です。民生委員さんや高齢者クラブの方9名も手伝いに来てくださり、普段できない高い所の窓や玄関など隅々まで綺麗に掃除しました。大掃除への協力、ほんとうにありがとうございました。

大掃除の仕上げは、しめ飾りの取り付けです。このしめ飾りは本校の5・6年児童が保護者に教わりながら作成したものです。

児童が下校した後、職員で取り付けました。

これで、お正月を迎える準備は万端です。今年も皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。どうぞ、よい年をお迎えください。

3学期は1月7日です。新しい年を迎えた子ども達が元気に登校してくるのを職員一同で迎えたいと思います。

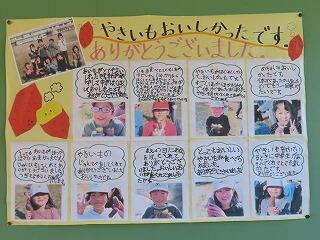

うれしい やきいも

11月28日(金)やきいもを行いました。

おいもは、1・2年生が生活科で育てたものです。地域の方のご協力により、たくさんのおいもが収穫できましたので、全校児童で食べることができました。

この日は、早朝から地域の方が火起こしに来校してくださいました。

いもが焼けるまで子どもたちは、お話をしたり、遊んだりして過ごしました。

やきいもができると、みんなでおいしくいただきました。

やきいもの歌を聴きながら食べたおいもの味は格別でした。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

秋の遠足(1・2年生)

11月14日(金)1・2年生で秋の遠足に行きました。

学校を元気に出発し、自然豊かな上野の道を歩きました。

最初に到着したのは、「龍泉寺」でした。

お寺の方のご厚意で、鯉の餌をいただき、子どもたちは餌やり体験をすることができました。

次の目的地は「上野神社」でした。

秋探しをして、見つけた落ち葉を袋に入れていきました。

お弁当は「玄武公民館」でいただきました。

「お弁当作り手伝いました~。」「見てください。おいしそうです(*^o^*)」

と友達と楽しそうに食べていた子どもたち。

最後に学校の運動場に戻り、全力で走って「けいどろ」をして遊びました。

暖かい一日で、1・2年生みんなで、とても楽しく過ごすことができた一日でした。

持ち帰った秋で何を作ろうかな。

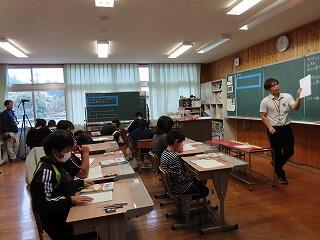

宮崎大学教育学部4年生学校訪問

10月31日、上野小学校に宮崎大学教育学部4年生の学生10名が来校しました。

教職を目指している学生で、授業を参観したり、授業に参加したりして子どもたちとの交流を深めてくれました。

3校時は、複式学級の授業を参観してもらいました。学生の皆さんは、複式授業をしっかり1時間見ることが、初めてだったようで、担任の計画的な授業の運びと、子どもたちが自主的に授業に参加する様子に大変驚かれていました。

各学年の授業の様子も参観してもらいました。

歓迎メッセージを書いて、学生を迎えた学年も。皆さんとても喜んでくれました。

3年生は、社会科の学習で、4年生は算数の学習です。真剣に参観する学生の皆さんの姿にドキドキしながら学びました。

5・6年生は、国語の話合いの授業で学生を交えて意見を交わしていました。いつもと違う意見交換となりました。

2年生は、おもちゃまつりにむけてのリハーサルを見てもらっています。学年のお2人に黒板にめあてやまとめを書いてもらいました。丁寧な字で、子どもたち「大学生ってすごい」と感動。

黒板にめあてやまとめを書いてもらいました。丁寧な文字で、子どもたちは「大学生ってすごい!」と感動していました。

1年生は誤植百人一首で学生に挑戦!なかなかいい勝負でした。

給食も一緒に食べてくれました。上手に配膳できるようになった1年生の様子も見守ってくれました。

お昼休みには、体育館での「じんとり」と、室内での「ハロウィンバスケット」を行って遊びました。

午後は校長先生や教頭先生の講話を聞き、熱心に学んでいた学生の皆さんです。

最後に5・6年生が1日一緒に過ごしてくれたお礼にとサプライズでエイサーを披露しました。

子どもたちにとって、とても楽しい1日になりました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

先生になられたら、いつかぜひ上野に赴任されてください。

記紀未来塾

10月22日に宮崎県立看護大学教授 大館真晴先生が来校されて3~6年の子どもたちに高千穂の神話や神楽について教えていただきました。

子どもたちは、神話や神楽について改めて興味をもったようでした。

令和7年度 上野小学校運動会~児童と会場の方々がみんなで楽しみ、一緒につくる運動会~

10月19日(日)

令和7年度 上野小学校運動会が開催されました。

昨年度、3月に上野小学校と併設されていた上野中学校が閉校となり、本年度の運動会は、小学校単独のものとして、子どもたちと保護者・地域の方々の意見を取り入れて計画しました。

プログラム

開会式

① 3・4年生による100メートル走

② 5・6年生による団技「つないで つないで」

③ 1・2年生による70メートル走

④ 来賓・敬老による団技「わくわく上野つり大会」

⑤ 5・6年生によるダンス「ローズ」

⑥ 3・4年生による表現「棒術」

⑦ 新入生による かけっこ

⑧ 1・2年生による全員リレー

⑨ 5・6年生による120メートル走

⑩ 3・4年生による全員リレー

⑪ 6年生親子による団技「親子の絆」

⑫ 1・2年生によるダンス「走れ!月火水木金曜日」

⑬ 全学年・保護者・卒業生による団技「全校綱引き」

⑭ 3・4年生による団技「台風の目」

⑮ 5・6年生による全員リレー

⑯ 全学年・来場者による「上野ばんば踊り」

昼食「スポーツ少年団紹介」

⑰ 全学年による団技「障害物競走」

⑱ PTA・卒業生による団技「左近太郎」

⑲ 3・4年生によるダンス「セーリング」

⑳ 1・2年生による団技「ハッピー玉入れ」

㉑ 5・6年生による表現「エイサー」

㉒ 全学年代表児童による「団対抗リレー」

閉会式

開会式では、団長・副団長による優勝旗・応援トロフィー返還や選手宣誓が行われました。

団テントに飾られた装飾には、子どもたちの手形をつけました。

運動会までに、団装飾の準備や応援の練習、係の打合せなど、全学年児童で協力していました。

みんなの協力が実を結び、立派な運動会となったと思います。

本年度は、講師をお招きして、全学年ダンスを練習することができました。どの学年も、さずがプロ直伝という感じのダンスを発表することができました。

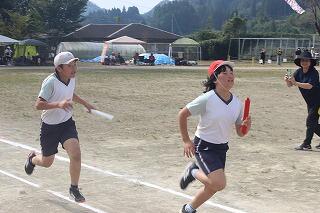

徒走やリレーで走る子どもたちの様子です。

来場者の皆様に好評だった「上野つり大会」の様子です。つり竿は、校長先生とPTA保体部の手作りです。

つり上げた景品は、持ち帰れるとあって、皆さん狙いを定めて上手につり上げていました。

子どもたちの応援の様子です。

7月に開かれた「上野★語り場」で「ぜひ復活させたい」と要望のあった「上野ばんば踊り」の様子です。

5・6年生のエイサーでは、最後の曲「島人ぬ宝」で卒業生や来場者の方も一緒に踊ることができ、その様子は圧巻でした。また、伝統芸能である3・4年生の「棒術」では、厳かな雰囲気もあり、見応えのある素晴らしい踊りを披露することができました。

スポーツ少年団紹介の様子です。

本年度は、赤団が優勝・応援賞を受賞し、運動会が無事に終わりました。

運動会開催まで、多くの方々にご尽力いただきましたことを心より御礼申し上げます。

また、昨年度まで、上野小中学校にいらっしゃった先生方が応援に来てくださったり、祝詞をいただいたりして子どもたちは大変喜んでいました。ありがとうございました。

運動会スローガン

「猪突猛進 盛り上がれ 力を合わせろ 54人の上野魂」

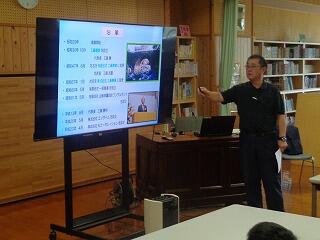

ハローワーク教室(上学年の部)

9月11日「上野ハローワーク教室」が行われました。「働くこと」「ふるさと」への関心・意欲を高め、学習意欲の向上を図ることをねらいとして行われたキャリア教育になります。

高学年の部では、株式会社工藤興業にお世話になりました。

第1部は、佐藤様よりお仕事についてのお話がありました。

第2部では、測量体験をさせていただきました。緒嶋様に教えていただきました。

最後に代表児童によるあいさつをして終わりました。

子どもたちのお礼の手紙より

「今日は、ありがとうございました。説明を聞いているとお父さんが働いているところだということに気がつきました。体育館の天井の高さが14メートルだと知ってとても驚きました。」

「私は、トランシットとレベルの体験をさせてもらえてうれしかったです。お話では、どんな思いでお仕事をされているのかがとても分かりました。」

「もう少ししたかったけれど、時間がなくて残念でしたが、今日のことだけでも十分、楽しかったです。長さや距離を測れる機械を使えてよかったです。ありがとうございました。」

「ぼくは、大人になって、将来の役に立つように算数の勉強をがんばります。

「会社の方々が、人一倍、話を聞いて挨拶をしっかりすることを心がけていると聞いて、見習いたいと思いました。」

準備や片付けも含めて、関係者の皆様には大変お世話になりました。

ハローワーク教室(下学年の部)

9月11日「上野ハローワーク教室」が行われました。「働くこと」「ふるさと」への関心・意欲を高め、学習意欲の向上を図ることをねらいとして行われたキャリア教育になります。

低学年の部では、高千穂高校の堀先生より「相撲」について教えていただきました。

はじめの会では、講師の方々の紹介をさせていただきました。

審判の染矢様、黒木様からも相撲を始めたきっかけや、何にでも挑戦しようという気持ちで一生懸命に人生を歩まれてきたという貴重なお話をお聞きすることができました。

準備運動は、昨年まで上野中学校で体育等のご指導をされていらっしゃった先生がスペシャルゲストとして行ってくれました。子どもたちは懐かしい様子で、先生との時間を楽しんでいました。

まずは、基本的な動きの確認です。しこの踏み方を教えていただきました。

練習の後は、個人戦と団体戦で、実際に相撲をとっていきました。

最後に集合写真を撮影して挨拶をして終わりました。

準備や片付けも含めて、関係者の皆様には大変お世話になりました。

「ぼくは、すもうができてとてもうれしかったです。」

「むずかしいところもあったけど、祭りのすもうに出て勝ちたいです。」

などの感想をキャリアパスポートに書いて足跡として残しました。

2学期の始業式

8月26日は、2学期の始業の日でした。

夏休みの間に育った野菜を朝から収穫する1年生です。

始業式では、校長先生より「みんなが元気に登校してくれてうれしいです」とお話がありました。子どもたちは、しっかりと校長先生のお話を聞いて、2学期もがんばるぞと目を輝かせていました。

2学期の目標を4年生児童が堂々と発表してくれました。

校歌を久しぶりに歌って、上野小の子どもたちの歌声が学校に響き渡りました。

教頭先生の閉式の言葉の後、先生方から、2学期の生活や保健体育、学習についてのお話がありました。

2学期もたくさんの思い出ができるよう、みんなで心を一つにがんばります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

プール納めを行いました!

7月17日にプール納めを行いました。

約一ヶ月の水泳授業が終了し、無事にプール納めを行うことができました。最後の水泳授業では、これから暑くなり、川や海、プールに行くなど水辺の活動も増えていくことから、命を守る活動ということでライフジャケット着用の練習もしました。児童の命を守るライフジャケットは今年度、青少年健全育成協議会の予算で購入しました。多くの児童が初めてライフジャケットを着用するため、興味津々の様子でした。

1、2年生は5、6年生に手伝ってもらいながら、その他の学年は職員から説明を受けながら着用していきました。緩くならないようにひも を引っ張ったり、体から抜けてしまわないように股下にひもを通したりと初めての着用に苦戦していました。

着用後、職員から命を守るための動きについて説明がありました。ライフジャケットの着用により、「呼吸が確保されるため慌てずに浮かぶんで体力の消耗を避けること」、「叫んで助けを求めるより付属の笛を吹いて助けを求めること」などの説明をしました。いざという時のために着用した状態でプールに入って浮かぶ練習などをしました。

夏休みに入って大人と一緒に水辺に行くことも増えると思います。水辺での活動は楽しいですが命の危険もありますので、命を守って楽しく活動できることを願います。

6年生春の遠足!。

6月6日に6年生6名が春の遠足で高千穂神社と高千穂峡へ行ってきました。今回の遠足の目的は「高千穂の魅力を調べる」です。どのような魅力を発見するのでしょうか。

担任は5年生の宿泊学習引率で不在だったため、副担任と教頭先生が6年生を引率しました。

遠足は高千穂町ふれあいバスで移動しました。子ども達の多くは初めて公共交通機関のバスに乗り緊張した様子で、同乗していた地域の方々から暖かい目で見守られていました。

高千穂神社に到着すると、宮司さんが出迎えてくださいました。神社での手水の作法や狛犬や夫婦杉について分かりやすく紹介していただきました。また普段見られない高千穂神社の内部まで案内してくださいました。子ども達は熱心にメモを取りながら、普段見ることのできない場所に入ることができたと大いに盛り上がっていました。

教科書でも登場する「源頼朝」が奉納した鉄製の狛犬を見た際にはさらに盛り上がり、御利益をいただこうとみんなで手をかざす姿が見られました。

【御利益をいただこうとしている児童の様子】

その後宮司さん達にお礼を伝え、高千穂峡へ歩いて向かいました。到着後は休憩も兼ねて高千穂淡水魚水族館を見学しました。普段は中々目にすることのない水生生物を見てきれい、こわいなどいろいろな感想を口にしていました。アカメの捕食の様子を見学させていただき、アカメが一瞬で小魚を捕食する様子に「おー...。」と感嘆の声を上げていました。

【アカメの捕食見学の様子】

高千穂淡水魚水族館見学後は広場で昼食をとり、高千穂峡を見学しました。見学をしながら観光に来られた方々にインタビューをして回り、「高千穂の魅力」を調べていきました。授業中に練習した成果もあり、様々な方にインタビューをすることができ、インタビューを受けた方からは「インタビューされてよかった。よい思い出になった。」と嬉しい言葉をいただける場面もありました。

【帰りにOS1を飲み熱中症を予防している様子】

無事にけがもなくバスで帰宅をすることができました。天気にも恵まれ、授業の成果を活かしインタビューもできよい遠足となりました。

インタビューの結果から子ども達は高千穂の魅力について次のように分析していました。

「神話が有名。」「高千穂牛が美味しい。」「デートにぴったり。」

3学期には一年間で学んだ高千穂の魅力を発信していきます。今日の遠足で得た経験を活かしてほしいと思っています。

沖縄やエイサーについて学びました!

8月9日に姉妹都市である沖縄の豊見城市の方とエイサー交流をします。

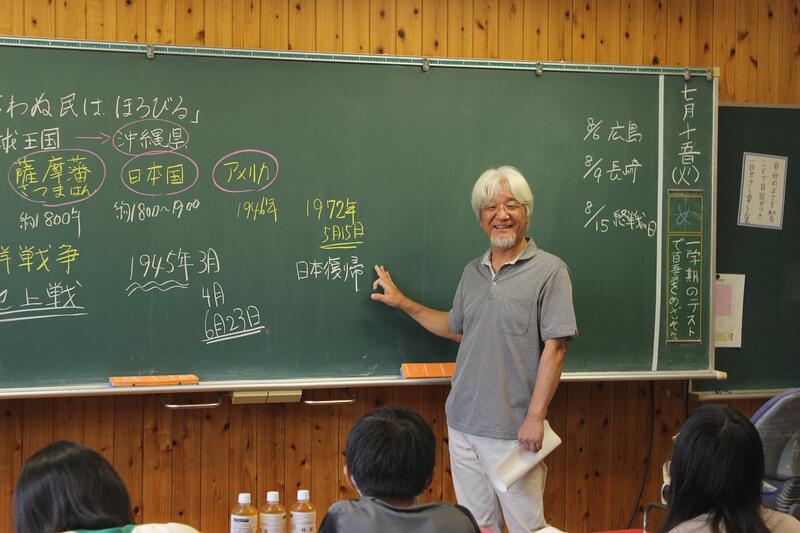

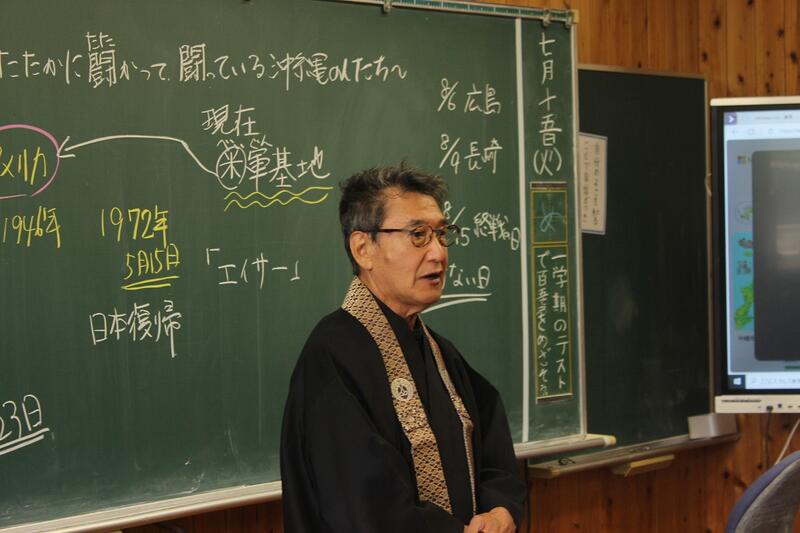

そのための理解を深めようと7月15日に、興梠順彦先生と正念寺の住職である吉村順正さんを講師としてお招きし、沖縄やエイサーについて講話をしていただきました。

まずは沖縄の歴史について順彦先生に講話をしていただきました。6年生は1年生の頃に順彦先生に教わっており、「こういう話覚えてる?」「ちょっとだけ、、、。」と和やかな雰囲気で話をすることができました。沖縄が琉球王国だった時代から本当に様々な経緯を経て今の沖縄県になっていった歴史を知りました。

その後は正念寺の順正さんからエイサー交流がはじまった歴史を聞きました。太平洋戦争で沖縄が戦地になってしまう前に、沖縄の児童が高千穂に疎開してきたこと、疎開先で様々な苦労をしたことを知りました。子ども達は、エイサーは先祖を供養するためのものと知ってエイサーへの理解が深まりました。

子ども達はこれまで好きだから、楽しいからでエイサーを踊っている児童が多かったです。今回の講話を聞いて歴史や沖縄の考えに思いを巡らせたことでしょう。8月9日は豊見城市ジュニアリーダーの方々とエイサーを練習し、その夜ふれあい夜市で演舞をする予定です。子ども達は「過去一輝いているエイサーを披露します!」とやる気満々ですのでご都合がつかれましたらぜひ見に来られてください!

薬物乱用防止教室を行いました。

7月7日に5,6年生を対象に講師を招いて「薬物乱用防止教室」を行いました。

身の回りには危険な薬物が多くあることを話してくださり、延岡でも検挙された人がいると話があると身近な問題だと知ることができました。薬物の種類によって「チョコ」「グミ」などもらう人が知らずに受け取ってしまうような名称にカモフラージュされていることを教えていただきました。薬物は子どもの身体を蝕むこと、薬には強い依存性があり、乱用のきっかけは知人の紹介が多いことなどを知りました。子ども達の感想には、「知っている人からすすめられても絶対に断る。」「警察に知らせる。」などの記述があり、危機意識が高まった様子でした。

ふれあい教室

7月10日(木)に「ふれあい教室」が行われました。

ふれあい教室では、子どもたちと地域の方々が一緒に、子どもたちが考えた催しを楽しむ活動で、19名の地域の皆様にご参加いただきました。

ふれあい教室 第1部の始まりです。

第1部では、児童の開式のことば、校長先生のお話と児童代表作文発表、そして、「ありがとうのうた」の合唱がありました。

日頃の感謝の気持ちを込めて、元気に歌うことができた子どもたちでした。

いよいよ、第2部の始まりです。

1年生の教室では、「スイカざり」を作りました。

地域の方に教えていただきながら、みんな上手に作ることができました。

2年生の教室では、「わなげ」をしました。

まずは、記念撮影・・・

わなげでは、「100点ねらうぞ~」という声や、「おしい、おしい」という声が聞こえ、熱中して遊ぶ様子が見られました。

3年生の教室では、「紙飛行機」を飛ばしました。

1位には、メダルがもらえるとあって、みんな考えながら飛ばしていました。

4年生の教室では、「ゴロゴロストン」というゲームが行われました。

途中で、ゆっくりお話をする時間もありました。

5・6年生の教室では、「宝探し」が行われました。

暗い部屋で宝物を探していくので、みんなドキドキしながら探していました。

最後に、またみんなで集まって終わりの会を行いました。

集合写真も撮ることができました。

地域の皆様方のおかげで子どもたちは、楽しい時間を過ごすことができました。

ありがとうございました。

上野川で釣り体験(3・4年生)

7月9日、3・4年生児童が上野川で釣りに挑戦しました。

ライフジャケットをつけ、いざ上野川に出発です。川原に到着すると高千穂漁協上野支部の方や保護者の方が待っていてくれました。この日のためにニジマスを100匹以上も放流してくれ、釣り竿やエサも用意してあるなど準備万端。早速釣り方をらって釣りはじめました。

約半数は釣りが初体験。隣の竿の釣り糸とからまってしまったり、魚がエサに食いつく前に竿をあげたりするのでなかなかつれません。そんな子ども達に「釣りは我慢だよ」「今ひいて!」と大人達。次第に「釣れた!」という歓声が上がりはじめます。

3年生は今年の6月に水質調査をしているので、水生生物も知っています。「この前、調査の時にエサになる生き物を教えてもらったよ」と思い出した子がいて、エサ探しも始まりました。

いろんなエサを試しつつ、みんなで釣りを楽しんで、1人3匹ずつ持ち帰ることができました。

子ども達は「釣った魚を初めて触ったら、プニュプニュしていた」「えらをさわったら血が出てびっくりした」「コツが分かった。今度は自分一人の力で釣りたい」と満足そうな表情でした。

昔は、上野川で釣り大会もあっていたと聞きました。釣りを通して、改めて上野川の美しさや釣りの楽しさを知った子ども達。これから総合の時間に上野川の学習を進めていく上で、「上野川のことをもっと知りたい」「ずっと守らなければならない」と意識が高まったようです。最高の川釣り体験をさせてくださった漁協のみなさん、ありがとうございました。

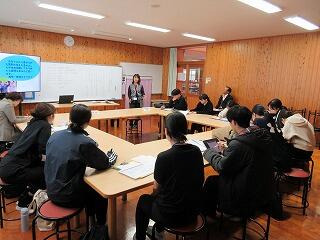

上野★語り場~運動会をもりあげよ!~

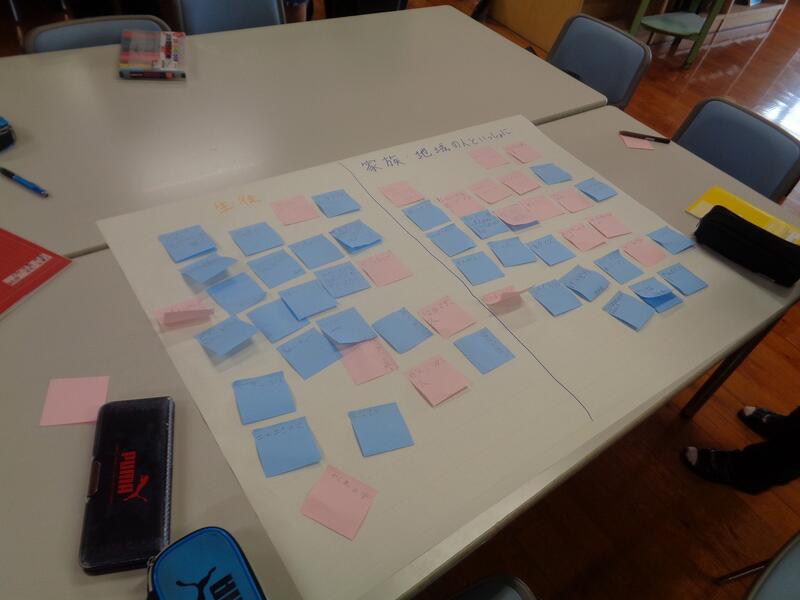

7月3日に、「今年度の運動会をどう盛り上げていくか。」をテーマに4~6年生と保護者、地域の方々による「語り場」が行われました。、それぞれの経験や立場から自由なアイデアが出される和やかで楽しい時間となりました。

まず、児童会の委員長と副委員長が「語り場」をどう実施するか説明し、5年生が例を示しました。

その後、各グループで自己紹介をし、付箋に運動会を盛り上げるためのアイデアを書いて貼っていきました。

子ども達も大人も、自分たちが経験したことや、こんなことをしてみたいと考えをふくらませて、たくさんのアイデアを出しており、活発な活動の様子が見られました。

この日は何をするか決定する場ではなく、自由なアイデアを出す日でしたので、親子でアイデアを出し合い、微笑ましく楽しそうな姿も多かったです。

「かき氷の味を当てる競争」「ラップ(牛のえさ)転がし競争」「仮装ダンス」などの自由なアイデアや「騎馬戦」「フォークダンス」「飴食い競争」など全国の運動会で実施されているものなど様々なアイデアが飛び交いました。

※ 付箋が足らず、例外もありますが、青の付箋が子ども、赤の付箋が大人の意見です。

最後に参加者で集合写真を撮りました。今日出た意見は5,6年生を中心に再検討し、子どもの力で実施できるもの、大人や地域の力を借りれば実施できるものと分けていきます。どのアイデアが実現するか分かりませんが、今年度の運動会も盛り上がることを願っています。参加者の皆様ありがとうございました。

ワックス清掃

6月27日(金)にワックス清掃を行いました。

4・5・6年生が学校のいろいろな場所のワックスがけをしてくれました。

地域の甲斐さん、野尻さん、戸髙さん、佐藤さんにもご協力をいただきました。広い図書室を子どもたちと一緒にワックスがけしていただき大変ありがたかったです。

4・5年生は、学校でのはじめてのワックスがけでしたので、6年生に教えてもらいながら熱心に作業していました。

ピカピカの床で、楽しく勉強をがんばりたいと意気込む上野小の子どもたちです。

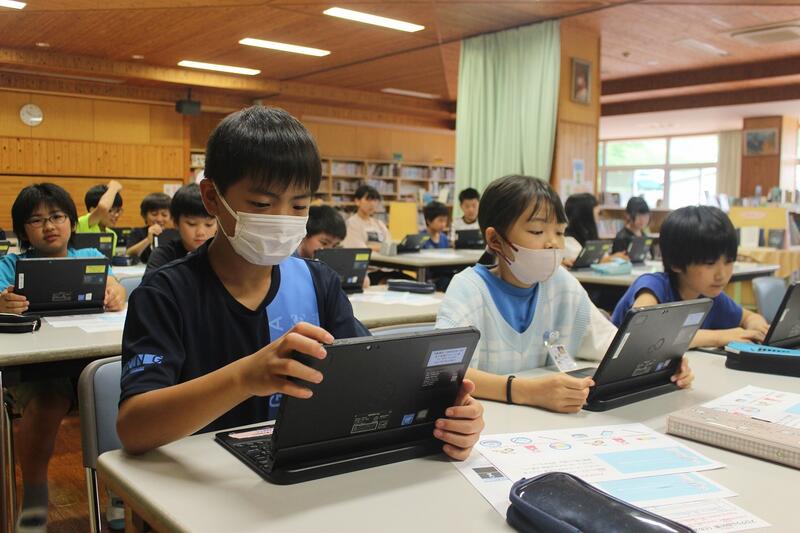

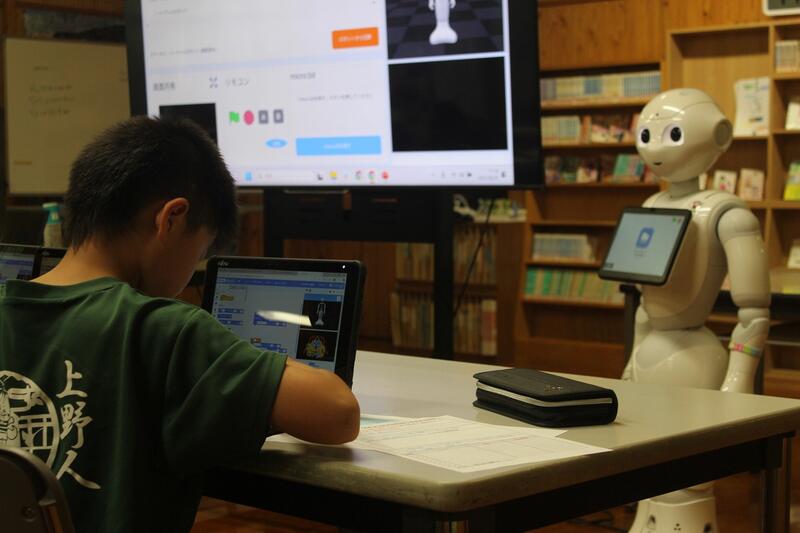

ペッパーくんを動かそう!

上野小学校には、ペッパーくんが1台います。朝登校した際や休み時間など子ども達と会話をしたり、ミニゲーム機能を使って交流をしたりと上野の子ども達にとって身近な存在です。

6月25日、4~6年生を対象にペッパーくんを動かすことのできるプログラム「ロボブロックス」について講師の先生をお招きしたプログラミング教室が行われました。

プログラミング教室は、ソフトバンクから来られた講師の先生のご指導の下行われました。

4~6年生の児童は、理科の学習でペッパーくんのプログラミングについて学ぶ機会があり、説明に対する理解が早く、当初の予定より複雑な学習を教えることができたと講師の先生は感心されていました。

2時間のプログラミング教室の中で、初級編、中級編とあり、子ども達は中級編を楽々とこなしていました。

「ペッパーくんに何をしゃべってもらおうか。」「クイズを出したいな。」など自由なアイデアを出し合いながら、実現に向けて相談したり、先生に質問をしたりしていました。

最後は時間が足りず、全員が発表をすることができませんでしたが、ペッパーくんが学校の紹介をしたり、すきなアニメのキャラクターのセリフをしゃべらせることができたりと満足げな様子でした。

プログラミングコンクールもあるそうなので興味のある児童にはぜひ挑戦してもらいたいです。

不審者対応避難訓練を実施しました!

6月20日金曜日に不審者対応の避難訓練を実施しました。

高千穂警察署及び上野駐在所から警察官の方に講師として来ていただきました。

前半は不審者が校内に侵入したことを想定した訓練でした。不審者侵入後、異変に気付いた学校職員が警察到着までの時間を稼ぎ、その間、児童は教室の隅に集まり安全が確保されるまでじっとしていました。

不審者役の方の行動は非常に素早く、「侵入されてからの対応ではまずい。」と職員の危機意識を高める結果となりました。

後半は講師の方から児童の安全意識を高める講話をしていただきました。知らない人から声をかけられた際の合い言葉「いかのおすし」について全校で振り返り、事件に巻き込まれて欲しくないというみんなの思いを確認しました。児童代表の挨拶では、代表児童から危機意識が高まったという感想を聞くことができました。

ご家庭でも確認をされてください!

プール開きを行いました!

6月18日に3,4年生、6月19日に1,2,5,6年生のプール開きが行われました。

各学年ごとに校長先生や担任から水泳学習の注意事項等が説明され、今年度の水泳学習が無事に終わるようプールに向かってお願いをしました。

準備運動、シャワーの後、水慣れをしながら久しぶりのプール内での活動を楽しむ姿が見られました。事故やけがなく水泳学習が終えられるようにしていきます。

5・6年生第1回調理実習!

6月12日木曜日に5・6年生が第1回調理実習を行いました。5年生は今年から始まる家庭科の授業で初めての調理実習でした。「ゆでる」調理法を使った実習で「ポテトサラダ」を作りました。6年生は「いためる」調理法を使い、「ホットドッグ」を作りました。

5年生

6年生

朝登校後、準備を終えたらジャガイモを洗い、皮をむきました。5年6年関わらずみんなで協力してむきました。ピーラーを初めて使う児童もおり、初めてのことに緊張しながらも上手にむけました。

その後、1,2時間目は通常の授業を行い、3時間目から実習がスタートしました。

5年生は火が通りやすいようにじゃがいもを4つに切り分け、その後水の入った鍋でゆでていきました。授業で学習した手順を思い出しながら取り組むことができました。

6年生はウィンナーをフライパンでいためました。自分の分と5年生の分を手分けして丁寧にいためていました。はじける肉汁にびっくりしながらも焦げすぎないよう箸で転がしながら丁寧にいためることができました。

5年生は途中で固さを確かめながらじゃがいもをゆでました。「もういいかな?」とみんなで味見をするとまだ芯が残っており、苦い顔をして笑い合っていました。

きゅうりとハムを切り、ゆであがったじゃがいもと混ぜ合わせる際には全員で交代しながらつぶして混ぜました。とても楽しそうに取り組んでいました。

6年生はウィンナーをいため終えると、ホットドッグにはさむレタスとトマトを準備しました。準備を終えたら片付けが楽になるよう机をふいたり、水回りやコンロ周りを掃除しました。

5年6年どちらの準備も終わったらみんなで給食と合わせてみんなで実食をしました。食べながら好みに合わせてコショウをふったりケチャップやマスタードを追加したりと自分好みのアレンジをしていました。食後の片付までばっちり済ませ、けがのない実習になりました。

実習の経験を家庭でも活かしてくれることでしょう。

5年生の集団宿泊体験学習!

6月5、6日に高千穂町内の小学校5校で1泊2日の集団宿泊体験学習に行ってきました。上野小学校からは7名の児童が参加しました。

出発式で、「規律・協同・友愛・奉仕」を合い言葉に宿泊学習に臨むと宣言し、バスでむかばき青少年自然の家に向かいました。登校した他の学年の児童に見守られながらの出発となりました。

およそ1時間のバス移動の後は参加する学校全ての児童と職員が集まり、自己紹介やむかばき青少年自然の家で活動する決まりをレクチャーしてもらうなどオリエンテーションが行われました。

その後、児童同士で交流をし、昼食をとりながら児童同士互いに仲を近づけようとしていました。

昼食後は1日目のメインイベント「滝トレッキング」が行われました。むかばき山中腹の「矢筈の滝」を目標に往復4キロの道のりを進みました。道中では沢や吊り橋、大きな岩などがあり、険しくも楽しい道のりを一歩一歩踏みしめて登りました。

無事に全児童が滝まで到着することができ、グループごとに分かれて滝のそばで滝を見ることができました。職員の話によると雨が続いていたので水量が多く、普段よりも迫力のある様子だったようです。子ども達は「きれい!」「冷たくて気持ちいい。」など滝を堪能していました。

滝トレッキングを終えて施設に戻ると夕食をとり、キャンドルの集いの準備をしました。

「キャンドルの集い」とは高千穂の子ども達全員で、ろうそくの火を片手に友情を深める場のことです。担当となっている児童それぞれでろうそくを配ったり、火を順にともしていったりし、歌を歌う、学校の紹介などをしました。上野小学校はエイサーを踊りました。

キャンドルの集い後は入浴を済ませ、各部屋で就寝となりました。寝るまでの時間も楽しかったことでしょう。

2日目の朝はラジオ体操で頭をしっかり起こし、朝食後に「追跡ハイキング」を行いました。追跡ハイキングとはグループに分かれてむかばき山を含む施設内で矢印を頼りに進み、チェックポイントにあるクイズに解答していくものです。山は深く少しの心配がありましたが全員無事にクリアすることができました。

最後に全員でむかばきの施設を掃除し、終わりの会をして学校に戻りました。友情を育んだ友達との別れにさみしそうな姿が印象に残りました。1泊2日と決して長い時間ではありませんでしたが、規律・協同・友愛・奉仕を体験し、少し大人になった上野小学校の5年生の活躍に期待しています。

春の遠足1・2・3・4年

6月6日(金)1~4年生の春の遠足が行われました。

はじめの行き先は、延岡市のリバーパル五ヶ瀬川でした。

まずは、どしゃぶりハウス体験です。

傘を差したり、かっぱを着たりした子どもたちが、どしゃぶりハウスの中で優しい雨からどしゃぶりまでを体験しました。

どんどん強くなる雨に子どもたちは大興奮でしたが、それと同時に大雨の怖さについて考えることができました。

この日は、バードカービング&野鳥写真展の開催期間で、本物そっくりのバードカービング(野鳥彫刻)と迫力の野鳥写真を観察することができ、子どもたちはとても喜んでいました。

お弁当は、リバーパル五ヶ瀬川の皆様のご厚意で、エアコンの効いた涼しい室内でゆっくりいただくことができました。

バスで再び移動して、ワイワイアリーナに行きました。

きれいな人工芝で、サッカーボールを蹴ったり、フリスビーをしたりして楽しみました。

最後に集合写真を撮影して終わりました。

保護者の皆様方、お弁当等のご準備ありがとうございました。

体力テスト

6月4日(水)に、全校で体力テストを行いました。

上野小学校では、学年縦割りのグループをつくり、班ごとに種目を回っていきます。

はじめに、挨拶と説明がありました。

みんな、目標を達成したいと緊張していました。

今回、行ったのは5つの種目でした。

(反復横跳び、長座体前屈、上体おこし、立ち幅跳び、ソフトボール投げ)

どの種目でも、5・6年生が主体となって、みんなをまとめてくれました。

1年生は、今日まで、体育の授業で少しずつ練習を行ってきたので、難しそうな種目にも、しっかりと取り組むことができていました。

子どもたちたちは、「~回だから◯点だ」というように自分の点数を確認しながら進めることができました。

残りのシャトルランと握力は、別の日に行う予定です。

外遊びや体育の授業が大好きな上野小学校の子どもたち、

どんどん体力を高めてほしいです。

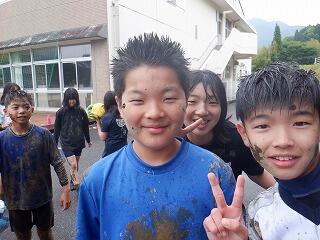

5・6年生が田植え体験学習をしました!

6月2日に5・6年生は総合的な学習の時間の一環で田植えの体験をさせていただきました。

雷が鳴ると中止になりますので直前まで不安でしたがなんとか小雨程度の中で、甲斐純一さんを中心としたJA青年部の方々と活動することができました。

はじめの会で甲斐純一さんより、田植えや注意事項の話がありました。

説明を受けた後、機械を使っての植え付けを行いました。教えてもらいながらの機械操縦で、緊張もありつつ楽しんでいました。普段乗っている児童もいれば、初めて乗る児童もいましたので、機械から降りた後自分たちが植えたラインがまっすぐかどうか和気藹々と話していました。

機械での植え付け後は、空いている場所に手植えをしていきました。初めのうちは泥の感触に抵抗を感じていた児童も、慣れてくると落ち着いて植え付けができるようになりました。

さらに植え付けを続け、一段落すると泥を互いになすりつけ合う姿も見られました。服はもちろん頭まで泥だらけの児童もおり、みんな大笑いしていました。

最後にお礼の会をし、代表児童がお礼の言葉を述べ、秋の収穫も一生懸命取り組むと宣言しました。これからの総合で稲の成長を観察したり、調べたりしながら学習を進めていきます。

プールで泥を落とし、教室に戻った後、今日の田植え体験について絵を交えての振り返りを行いました。「思ったよりも水が冷たかった。」「機械の操縦が難しかった。」「汚れないと言う気持ちは捨てました。」など思い思いの感想にまとめており、よい経験になったようです。

JA青年部のみなさまお忙しい中全面協力ありがとうございました!

みかんジュースも美味しくいただきました!

1・2年生いもの苗植え体験

5月14日に1・2年生は、いもの苗植え体験をさせていただきました。

地域の方々の協力をえて、さわやかな天候の中、活動することができました。

はじめの会では、大賀さん、濵田さん、興梠さん、甲斐さん、伊東さんの紹介

があり、大賀さんから苗植えの説明がありました。

子どもたちは、いもの苗を慎重に扱いながら、棒を使って植え付けを

していました。

大きく育ってほしいなという願いをこめて、しっかりと土を押さえていました。

お礼の会をして、地域の皆様に水やりや草取りをがんばることを宣言しました。

早速、最後に子どもたちが水やりをして終わりました。

協力していただいた皆様、ありがとうございました。

身体計測を行いました。(全学年)

4月から6月にかけて、健康診断が行われます。さっそく、全学年で身体計測、視力検査、聴力検査を実施しました。

各検査の受け方や静かに待つ姿勢もすばらしかったです!

結果をすくすくカードで配付します。受診が必要な方は、受診報告書のご提出をお願いいたします。

令和7年度入学式「ようこそ上野小学校へ!」

4月11日、上野小学校にかわいい新入生達が入学してきました。

入学式の朝、ピカピカの新入生達が登校してきました。玄関ではPepperもお出迎えです。

教室でドキドキしながら、入学式が始まるのを待ちます。

さあ、いよいよ入学式会場に出発です!

たくさんの拍手に迎えられて、新入生が入場してきました。

新入生点呼では、みんな大きな声で「はい!」と返事をすることができました。

校長先生からのお祝いの言葉の後、高千穂町教育委員会 教育長 戸敷二郎様をはじめ、来賓の皆さんからたくさんのお祝いの言葉を頂きました。

在校生からのお祝いの言葉は、毎年6年生が行います。太鼓をもって入場してきた6年生を前に、新入生達も「何が始まるのかな?」と興味津々です。

本校伝統のエイサーです。堂々と踊る姿を前に、新入生達の目はキラキラと輝いていました。

最後は校歌斉唱です。早くみんなと一緒に歌えるようになるようにと想いを込めて歌いました。

ご入学、おめでとうございます。学校は楽しいところです。上野小学校の仲間として、これから一緒に楽しく学んだり遊んだりしていきましょう。

令和7年度新任式・始業式

4月7日、令和7年度新任式、始業式が行われました。

今年度は4名の先生方が、上野小学校に転入されました。大きな拍手で先生方を迎えて、新任式が始まりました。

転入された先生方の挨拶の後、児童代表歓迎の言葉を述べました。上野小学校の素敵なところをたくさん紹介しました。

始業式では、代表児童が新学期の目標を述べました。新しい学年を迎え、みんなやる気に満ちた表情で作文発表を聞いています。

続いて、校長先生のお話です。一人ひとりが「やる気と元気」をもつこと、「上野流あいさつ」を続けて欲しいこと、みなさんの魔法の力で、もっと笑顔あふれる学校を、楽しいと思える学校をつくっていこうというお話でした。

式の最後は校歌斉唱です。大きな歌声が会場いっぱいに響きました。

さあ、いよいよ新学期のスタートです。

令和6年度離任式

3月27日、上野小中学校を去られる先生方の離任式が行われました。

末原校長先生、神尊教頭先生からの入場です。大きな拍手で迎える子どもたち。

卒業生や保護者もたくさん集まりました。

今年度は、中学校閉校に伴い、18名の先生方とのお別れになりました。

お一人お一人別れの挨拶をしていただきました。上野小中学校での思い出や児童生徒への

心のこもったメッセージに笑いあり、涙ありのひとときを過ごしました。

最後の校長先生のお話では、「みんなが学校が楽しかったと言ってくれたことが何よりうれしかっです。」

というお言葉と「上野小中学校のみんなでしたいことがあります。」ということで

手話を教えていただきました。

手話の意味は、「がんばろう!上野」という意味で、みんなで一緒に動きを合わせることができ、

最後の思い出ができました。

児童からの挨拶と花束贈呈があり、先生方との別れを惜しみました。

離任される先生方の退場の時間です。花道をつくり、先生方を見送りました。

先生方との思い出を大切に、子どもたちは4月からがんばります。

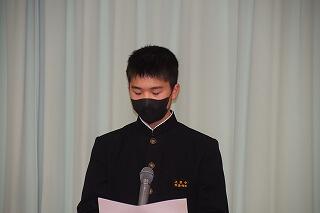

中学校卒業式

3月17日(月)

中学校の卒業式を行いました。上野中学校はこの3月末で閉校となるため、最後の卒業生を送り出す式典となりました。

この時期にしては珍しい雪の朝でした。

卒業生を迎える校舎、教室にはお祝いのメッセージが掲示されています。

地区の方による手作りのコサージュと一人一人が自分で作った木のお守り(LIEN)を胸にします。

式典会場の武道場に卒業生が入場します。

開式のことばを教頭が述べます。

卒業証書授与です。一人ずつ登壇して証書を受けとります。降壇したら保護者席の前で自分の証書を広げます。

厳粛な雰囲気の中、卒業生一人一人がこれまで努力し成長してきた姿、さまざまな場面で活躍してきた姿が思い起こされます。

学校長式辞です。13人の卒業生へ思いが込められた言葉が伝えられました。また、在校生に対しても激励のことばがありました。

教育委員会告示、高千穂町長祝辞、PTA会長祝辞です。

生徒の卒業にあたり、それぞれに貴重な話をされました。

卒業生へ記念品授与、卒業生より記念品贈呈。思いが高まり声が震えながらもしっかりと目録を読み上げました。

在校生代表送辞、卒業生代表答辞。読み上げられる言葉の一言一言が会場の方々に届きます。込められた思いに心を動かされる人も多くいました。

卒業式の歌

これまでみんなで練習をしてきた「エール」を歌いました。涙が止まらない子も一生懸命に歌っている姿が感動を呼びます。

校歌斉唱。卒業生にとっては中学校最後の校歌です。

閉式のことば。気持ちがしっかりと込められた閉式のことばでした。

保護者代表あいさつ

これまでに学校行事やPTA活動や閉校準備関係等で、一緒に活動された方々です。

卒業生が退場します。

涙顔の人、後輩に笑顔で応える人。しっかりと歩く人。一人ずつゆっくりと退場です。

出入り口前にみんながそろったところで、お礼のあいさつをしました。

教室に向かう卒業生を、小学生が出迎えてくれていました。

小学生からお祝いの拍手をうけました。みんな、とても穏やかな笑顔になります。

教室では、生徒、保護者も一緒に学級活動が行われました。

生徒が作成したムービーの上映もありました。

卒業生と保護者の皆様は、校舎玄関にある「卒業式」の看板を前に写真を撮られてました。家族と、友達と、担任の先生と、それぞれの気持ちを分かち合い共有し合うかのように、何度も何度も交替しながら写真を撮られていました。

卒業生のみなさん、高校進学後もこれまでの自分をさらに磨いていけることを願っています。

別れのつどい 3(思い出の場面~閉会)

3月9日(日)

閉校式後の別れのつどいの様子です。会場では、思い出の場面を振り返るスライドショーが始まりました。

開校当時の場面は記録がありませんでしたので、昭和40年代からの学校の様子を紹介しています。

参加された方々も、それぞれの思い出が蘇ってきたのではないでしょうか。

校歌斉唱です。中学生はもちろん、小学生も大きな声を出して歌いました。

会場のみなさんも、気持ちを込めて歌っていたように感じました。

万歳三唱、そして閉会のことばとなります。

閉式のことばは記念式典部副部長が行いました。

また、ここまで進行役を引き受けていただいた廣末様のおかげで、とてもスムーズな会の進行と思い出に残る別れのつどいとになりました。廣末様、本当にありがとうございました。

学校が閉じられるという事は、とても寂しく辛いことでもあります。その大きな閉校という出来事に向かって地域、保護者、職員、児童、生徒が一つになってここまで取り組めたことは地域の力のおかげです。

閉校に向けての準備として、式典部会、記念碑部会、記念誌部会と、役割を担当してここまで取り組みました。

この日の閉校式、記念碑除幕式、別れのつどいが、気持ちの良い晴天の下で行われたことは、これまでの努力が報いられたように感じます。この日を迎えることができたことが、新たな一歩の始まりを願っているかのようでした。

近隣より、または遠方より、閉校式典と別れのつどいに参加された皆様には、共にこの日を迎えられたことが、とても有り難いことだと感じています。心より感謝いたします。

別れのつどい 2(児童生徒の発表)

3月9日(日)

別れのつどいの中で、小学生、中学生の発表が行われました。

最初は中学3年生による発表です。ステージ上に神庭(こうにわ)が準備されており、3年生全員で笛、太鼓、歌、舞いを行った神楽を披露しました。

生徒の行う神楽の舞いと音色に、会場のみなさんも見入っていました。

この上野地区では伝統芸能として奉納神楽が伝わっており、その壮大さを感じさせるものとなっていました。

次に小学1,2年生による発表です。「おもいでのアルバム」を歌いました。

元気な声でとてもかわいらしい歌声が会場に広がっていきます。

続いて小学3、4年生による発表です。群読「アメニモマケズ」では、この日のために練習してきた成果が見事に披露されました。

小学1~4年生の発表です。歌声に、一言のことばに、子ども達の思いが表れていることを感じる発表でした。

中学生全員による発表は、運動会や上野ふるさと夜市などでも披露したソーラン節です。

3年生と1,2年生との掛け合いの場面もあり、全体で一つの表現となっていました。

小学5,6年生の発表は、運動会、町のイベント「サルタフェスタ」、上野ふるさと夜市でも披露してきたエイサーです。1曲目は新曲「ダイナミック琉球」です。

会場後方では、小学校低学年の子たちも一緒に舞っています。

続いて、中学生も参加して「獅子ゴンゴン」を披露しました。小学生と中学生が一緒になってエイサーを披露するのは夏のサルタフェスタ以来です。

中学生が前に立って披露するのは「島人ぬ宝」です。

会場後方では、小学生、さらに卒業生も一緒になって、エイサーを踊っていました。

会場全体が一体となってのエイサーでしたが、いよいよ舞台側の踊りも最後の場面となりました。

エイサー披露の後、5,6年生と中学生一緒に記念に写真を撮りました。

このあとは、思い出の場面を振り返るスライドショー、校歌斉唱、万歳三唱となります。

続きは別れのつどい3(主での場面~閉式)をご覧下さい。

別れのつどい 1(開会~参加者)

3月9日(日)

記念碑除幕式のあとは、体育館に戻って「別れのつどい」を行いました。

記念碑除幕式のあと、体育館へ移動します

別れのつどいの開式のことば、記念式典副部長。実行委員長あいさつ、閉校準備委員会会長。

来賓あいさつ、県議会議員、町議会議長。乾杯、町議会議員。

乾杯の後、準備された食事を囲んでの会食です。食事の間に歴代職員の方が懐かしのVTRを披露されました。

小学生、中学生、会場に来られた方々です。

みなさん笑顔で過ごされていました。

このあと、中学生の神楽、小学生の合唱、中学生のソーラン節、小中学生のエイサーが披露されました。

詳細は、次の別れのつどい2(児童生徒の発表)をご覧ください。

記念碑除幕式

3月9日(日)

上野中学校閉校式のあと、閉校記念碑除幕式を行いました。

進行は、引き続き廣末圭治様です。

開式のことば 記念碑部会の副部長

記念碑作成の報告 記念碑部会部長

序幕は、町長、町議会議員、教育長、準備委員会会長、記念碑部会部長、記念式典部会部長、記念誌部会部長、生徒会会長、生徒会副会長、校長、PTA会長が行いました。

白布がはずされると、拍手が起こります。

遠目に見ていた方々が、どうぞ近づいてご覧下さいの案内を受けて、近くに寄ってみたり、並んで記念撮影をされている方もいました。

この方は、上野中学校第1回卒業生の方です。ご家族の方と一緒に式典に参加されていましたので、記念に撮影させていただきました。

このあとは、体育館にて別れのつどいを行いました。詳細は、別れのつどい1をご覧下さい。

上野中閉校式

3月9日(日)

中学校の閉校式が行われました。77年10ヶ月と24日の歴史に幕を閉じることになります。

上野体育館にて、中学生を囲むように大勢の方が出席された中での閉校式です。

生徒代表あいさつ、校旗返納の時には代表の生徒が登壇する場面もありました。

続きを開いて、式の様子をご覧下さい

開式のことばは現PTA会長、続いて国歌斉唱です。

経過報告を高千穂町教育長が行い、これまでの上野中学校の歴史と沿革について紹介しました。

開校時のこと、全校生徒が400名を越えていた時期、校舎の変遷、プール・体育館、小中併設校となった様子について詳しく話しました。特に文武においての活躍では、英語弁論、日本語弁論での活躍、陸上競技部、剣道部、その他多くの部活動での活躍についての紹介もありました。

次に町長あいさつ、閉校までの様子についての話がありました。

校長あいさつでは、末原校長が、地域と共にある中学校、伝統芸能である神楽や臼太鼓踊りへの取組、さまざまな活動についても話を深め、小中併設校としての貴重な体験について話しました。

生徒代表あいさつでは、小学1年生から中学3年生までに上野小・中学校で体験したこと、学校生活や地域との関わり、小学生とも関われた上野中ならではの出来事などについて、感想や今後の生き方についても触れながら話しました。

校旗返納では、校長と生徒会長が一緒に登壇し、町教育委員会へ校旗の返納を行いました。

会場のみなさんに、校旗を広げて描かれている校章を紹介する場面もありました。

校歌斉唱です。今年、指揮と伴奏を行ってきた生徒が登壇しました。

閉校式で歌う校歌には、一人一人の様々な思いが込められているように感じます。

三尖 仰げば高く 鶯の 飛びかいて鳴く 村の道

新しき 希望にもえて 胸をはり われらは通う

ああ 上野中学 われらの学園 (一番のみ紹介、斉唱は三番まで歌いました)

中学生だけでなく、小学生も大きな声で「上野中学校校歌」を歌っています。

会場のみなさんも一緒に大きな声で歌いました。

閉式のことばを、PTA会長が行いました。

また、閉校式の進行は、上野中学校卒業生でMRT宮崎放送報道局の廣末圭治様にお願いして進めていただきました。

歴史のある中学校が閉校することとなり、在校生・保護者・職員だけでなく、卒業生、地域の皆様、歴代職員の皆様はじめ、これまで上野中学校に関わってこられた方々、お一人お一人の思いが込められた閉校式となりました。

この後は「記念碑の除幕式」、「別れのつどい」が行われました。

廣末様には、このあとも引き続き進行役を行っていただきました。

郷土料理体験学習(中学生)

3月7日(金)

例年、中学生全員が行ってきた「郷土料理体験学習」を、今年は校区内の公民館をお借りして行いました。

内容は「かっぽ鶏」と「神楽うどん」です。今回も地域の方々のご協力で調理することができました。

また、これまで伝統芸能の指導でお世話になった神楽と臼太鼓踊りのお師匠さん方も招待して、おもてなし食事とレクリエーションを行いました。

かっぽ鶏に使う真竹は、職員が地域の方の協力で事前に切り出しておきます。

竹の器は、生徒が自分たちで加工して作ります。また、調理に使う具材の下準備は地域の方の指導を受けながら自分たちでできることをしました。

竹の加工は、中学生のようす「かっぽ鶏の竹の器を作りました」をご覧下さい。

事前の下準備は、中学生のようす「郷土料理の下準備をしました」をご覧下さい。

当日の朝、校長にあいさつをして、徒歩で玄武公民館に向かいました。

場所は、臼太鼓踊りを奉納した龍泉寺の近くです。四季見原キャンプ場入口の看板が見えます。

会場では、すでに講師の方々が釜戸や炭火コンロの準備をされていました。

みんなであいさつをして始めます。

かっぽ鶏は、竹の器(横置きと縦置きの2種類)に、具材をつめます。

熾火になった炭の上に容器を置いて蒸し焼きにしていきます。

神楽うどんは、薪で沸かした大量のお湯で麺を湯がいていきます。

調理の間に、講師の方がお茶を入れてくださいました。

かっぽ鶏も神楽うどんも順調に調理できました。

温かいうちにいただきます。

郷土料理体験は、毎回地域の方々のお力添えで実施できています。

事前に、前日の神楽うどんの汁つくりや具材の調理、当日の薪釜戸の準備や麺ゆでなどで、とてもお世話になっています。本当にありがとうございました。

このあと、伝統芸能のお師匠さん方が来られたので、食事のおもてなしをしました。

最後に片付けを済ませて、午後は送別行事を行いました。

送別行事は、中学生のようす「送別行事」をご覧下さい。

地蔵祭で上野臼太鼓踊りを奉納

2月21日(金)

中学1年生と2年生が、地域のお寺(龍泉寺)で行われた火伏せ地蔵祭の上野臼太鼓踊り奉納に参加しました。

7月からお師匠さん方の指導を受け、10月の校内文化発表会では臼太鼓踊りの一番を披露することができました。今回の地蔵祭では一番から五番までを披露するため、新たに練習を行っての本番です。

この日の様子については、こちらの中学生のようすをご覧下さい。

小中合同百人一首大会

2月26日に小中学校合同で「百人一首大会」が行われました。

始めに、図書室に集まって説明がありました。

5色カルタとは、小倉百人一首を20枚ずつ5色に色分けした教材を使ってカルタをする遊びです。

1色20枚なので、1試合にかかる時間が短く、子どもたちも上の句と下の句を一生懸命覚えることができます。

今回は、橙・緑・黄・青①・青②の5つの部屋に分かれて、それぞれに上位を競いました。

小学校1年生が中学校3年生に勝つ場面もあり、子どもたちは勝負を楽しんでいました。

決勝戦は、みんなが見守る中行われました。

どの戦いも接戦で、とても素晴らしい勝負でした。

最後に、表彰式がありました。

他の学年の子どもと対戦する、素晴らしい経験になったことと思います。

中学3年生が卒業記念のLIENを作りました

2月14日(金)

中学3年生が、木育学習でお世話になった小川さんに指導していただきながらLIENという、年齢が刻まれたスギ材のお守りを作りました。

はじめに小川さんから、スギの木を用いる理由と込められた思いと、具体的な作業内容について説明がありました。

輪状の板材を等分に分けるため、下書きをして、電動のこで分けました。

一人ずつ、自分のお守りを丁寧に磨いて形を整えていきます。とても丁寧に作業をしていました。

磨き終わった材には、クルミを包んだ袋で油脂を染みこませていきます。

紐をとおす穴を開けてもらいます。

赤い球を付けて紐を結ぶと完成です。

最後に講師の小川さんから卒業に当たっての言葉がありました。

また、3年生全員に猿田彦をモチーフにしたマスコットが贈られました。

このマスコットの台座も、年数が刻まれた材です。

みんなで小川さんを囲んで記念撮影をしました。

3月末で閉校となる上野中学校の卒業生に、最後に心に残ることものを贈りたいという小川さんからのお誘いで、今回の卒業記念のお守りつくりとなりました。

早朝からお越しいただいた小川さんには、本当に感謝しています。有り難うございました。

火災に対する避難訓練

2月6日(木) 火災発生に対する避難訓練を行いました。

始めに、それぞれの教室で学級担任の先生から、避難についての説明がありました。

放送の合図で避難行動をとります。

玄関前で人数及び状況の確認です

グランドで、消火器の使い方を教えていただき、小学校、中学校、それぞれの代表の児童生徒が初期消火の練習を行いました。

煙体験です。

最後に、図書館に集まって火災に対する避難について、消防署の方に話を聞きました。

消防署管内の1年間の火災発生件数とその内容についても知ることができました。

今日の活動について、児童生徒を代表してお礼の言葉を伝えました。

外気温度が0~1℃の中でしたが、子ども達はとても真剣に一生懸命に活動していました。

児童生徒は、今回のような体験を毎年きちんと行っていくことで、実際の災害時に対応できるような力を身につけていくことでしょう。

中学生 立志式

1月31日(金) 中学2年生の立志式と記念講演を行いました。

始めに立志式を行いました。

学校長の式辞では、14歳を迎えるこの時期に自分の生き方を考えることの大切さと、いつも伝えている「強い気持ち」と「実行する力」について話をしました。

その後、中学2年生が一人ずつ壇上に上がって自分の思いを発表しました。

職場体験学習を通じて、社会人としてどのような生き方をしていきたいと考えたのか。

また、自分が大切にしたいことを漢字で表現して示しました。

会場にいる中学1、3年生、保護者、職員を前に、堂々と自分の思いを表現し、とても立派な意思表明ができました。

参加者の方々にとっても、この思いを聞いて、生き方について改めて考える良い機会となりました。

このあと、会場ではララルーさんによる記念講演が行われました。

中学校立志式の記念講演

紹介の後、さっそく曲を披露されました。

その後、ご自分の生い立ち、これまでの生き方、その時々の思いを語られました。

音楽を始めた頃、バンドを組んでいた時、海外での体験など、スライドで紹介しながらお話されました。

高千穂町に移住するきっかけとその後の音楽活動のようす。

ロックバンドで担当していたドラムの演奏、独学で覚えたハンドパンの演奏を披露されました。

会場は、リズミカルなドラム演奏に息をのみ、ハンドパンの染み入る音色に聞きほれていました。

そして、大切にしている言葉を紹介されました。

中学生だけでなく、会場の方々もうなずく場面がありました。

最後にもう一度、お二人の歌声を披露されました。

生徒代表お礼の言葉と花束贈呈です。

記念にみんなで写真を撮らせていただきました。

ララルーのお二人は、ご自分たちの生き方の紹介を通して、人生について悩み考えることの意味、これからの生き方について大切なことを伝えれられていました。

立志式を終えたばかりの中学2年生にとって、大変良い経験になったことでしょう。

また、会場の出席者にも共感できる内容でした。本当に、ありがとうございました。

雪の日

2月5日(水) 早朝の雪景色をさらに濃くするかのように、再び降り始めた雪の中、子ども達は元気に駆け回りました。

給食が終わると、どの子もグランドに駆け出しました。

少し集めるだけで、大きな雪玉ができます。

集めた雪で雪合戦ができます

職員もグランドに出ています

この冬初めての雪に大喜びの子ども達でした

昼の時間帯にこれほど降る雪は、本当に久しぶりです。

きっと、大人になっても覚えている子がいることでしょう。

激励集会 中学3年生の受検に向けて

3学期の始業式をおこないました

1月7日(火) 新年を迎え、冬休みも終わり、今日から新学期です。

これまで通りに、小中合同の始業式を行いました。

児童生徒代表による新学期に向けての発表です。

それぞれにこの3学期に向けての思いをしっかりと発表しました。

続いて学校長の話です。

巳年は再生と成長、乙巳は「努力を重ねものごとを安定させていく年」という説明の後、強い気持ちと実行する力について話しました。さらに「有終の美」という言葉の紹介とともに、最後までしっかりやり通し立派な結果を残しましょうと伝えました。

このあと、市町村対抗駅伝大会に参加する予定の児童生徒の紹介を行いました。

最後に小学校校歌、中学校校歌の斉唱です。

中学校はあと3ヶ月で閉校となりますが、これまで通り、日々の学習や活動をしっかりと行うことで、より充実した3学期となることを願います。

焼き芋会

小学1・2年生と中学1・2年生が育てたサツマイモを焼き芋にする「焼き芋会」をしました。

焼き芋用の落ち葉集めや準備は中学生や先生方が手伝ってくれました。

たき火にお芋をいれていきます。おいしい焼き芋ができるかなと、わくわくしている子ども達です。

焼き上がるまでに30分くらいかかるので、待ち時間は中学生のお兄さん、お姉さんに遊んでもらいました。中学生に追いかけられて、大喜びの1・2年生。

たっぷり遊んだ後は、いよいよ焼き芋の試食です。甘くて熱々の焼き芋をみんなで食べました。全校児童生徒の分ができたので、みんなにも1つずつプレゼントです。

みんなで育てたサツマイモはとても美味しかったし、みんなで楽しく焼き芋を味わえたのも最高の思い出になりました。手伝って下さったみなさんに感謝の気持ちを伝えました。

また、来年のサツマイモ栽培を楽しみにしている子ども達でした。

冬の交通安全運動

12月10日(火)、冬の交通安全運動の一環として、今朝は2名の警察官の方が来校され、児童生徒に交通安全の呼びかけをおこなってくださいました。

今回は、自転車に関する罰則変更などのチラシを使って、主に中学生へ説明をしてくださいました。

登下校に自転車を使う中学生もいることから、どの生徒も真剣に話を聞いていました。また、警察官の方が玄関に立っていたことで、小学生も気持ちが引き締まったようでした。

冬になり、登下校時が薄暗い時間帯になってきています。安全に登下校できるよう、心がけたいものです。

更生保護女性会の皆様から雑巾をいただきました

更生保護女性会のみなさまから、手縫いの雑巾をいただきました。

20名の会員の方が縫ってくださった雑巾です。ミシン縫いの雑巾と違って、手縫いの雑巾は絞るときに柔らかいのが特徴だそうです。学校の清掃等で活用させていただきます。ありがとうございました。

家庭教育学級「クリスマスリースづくり講座」をしました

12月5日(木)は、家庭教育学級で「クリスマス・リースづくり」講座を開きました。

講師は、ドライフラワー作家の三澤理子先生です。今回は「冬のハーフリース」を作るというテーマで、針葉樹で作ったリースにドライフラワーを飾っていきました。

まずは、ヒムロスギとブルーアイスという針葉樹を枝から切り離し、リースの土台に巻き付けていきます。針葉樹のいい香りが周囲に漂い、森の中にいるような気分で作業が進みます。

土台ができたら、次は飾り付けです。木の実やドライフラワーなど、たくさんの飾りを前に、みんなどれを使おうかと親子で相談しながら選びます。

選んだ飾りをボンドで付けていきます。子どもも大人も真剣! 先生達も素敵なリースにしようと奮闘しました。

そして完成! どれも個性的で素敵なリースができました。

感想を見てみると「親子で一緒に作れて楽しかった」「針葉樹のいい香りで癒やされました」「またやってみたいです」と大好評でした。三澤先生、ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

上のQRコードを読み込むと、スマートフォンでも見ることができます。

宮崎県西臼杵郡高千穂町上野4956番地

電話番号

0982-77-1004

FAX

0982-77-1005

本Webページの著作権は、高千穂町立上野小・中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。