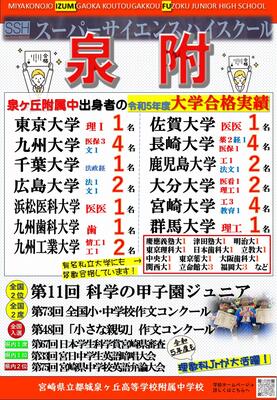

附属中のできごと

職場体験学習1日目

6月26日(水)、2年生による職場体験学習が始まりました。自分が希望した事業所ということもあり、すべての生徒が真剣に体験活動に臨んでいる姿が印象的でした。事前に考えた質問事項を時間の合間に質問をして、仕事に対する理解を深めようとしていました。職場の方々からもとても良い評価をいただいています。いよいよ明日が最終日です。今日学んだことを明日も生かしていけるといいですね。

2年生、職場体験学習に臨む

6月26日(水)~27日(木)の2日間、2年生は職場体験学習に臨みます。2年生40名が1人1事業所という方針で、生徒自らが体験先を探し、お願いし、許可をいただき、事前連絡・打合せを経てこの2日間に至っています。学校が連絡を入れる前に生徒自身が電話を入れるなど連絡をさせていただいていますので、各職場・事業所では何かと失礼なことがあったり、御迷惑をおかけしたことがあったかと思いますが、それぞれ丁寧に快く受け入れていただき、ありがたく思っております。職場体験学習は、1年生の頃から積み上げ継続しつつある総合的な学習の時間「キャリア探究」の大きなステップとなる学習です。社会に出て働くとはどのようなことなのか、何が大切なのか、それぞれの体験先でしっかりと学んできてほしいと思います。

第2回清泉会集会がありました

今年度になって新しく始めた活動の振り返りと、次の旬間(7~9月)に向けての目標と具体的対策を発表する第2回清泉会集会が6月25日(火)7時間目に行われました。今旬間では、具体的に活動できた委員会と、動きが遅かったり、十分でなかったりした委員会もあったようです。次の旬間は、後半に都泉祭も控える旬間となります。計画を細かくたてるなど工夫していますので、早めに動き、よりよい附属中に高めていきましょう。また、7月17日(水)に予定している「いのちの授業」についての話もありました。7月初めは宮崎県の「いのちの教育週間」でもあります。学級や学年にも慣れてきた今、互いのいのち、互いの人権について考えていきたいと思います。最後に、保健委員から姿勢をよくしていこうと、実践を踏まえたストレッチが紹介されました。各学年の保健委員全員で分かりやすく説明してくれました。ぜひ実践していきましょう。

1年国語~「好きなものを紹介する」スピーチ

自分の「好きなもの」をみんなに分かりやすく伝える…1年生は6月24日(月)7時間目の国語の時間にそれぞれが1分間のスピーチに臨みました。前の時間に短い準備の時間しかとれなかったのですが、それぞれが「自分の好きなもの」についてしっかりとスピーチしていました。まだメモ用紙を見ながら…という人もいましたが、中には何も見ずに聞き手のほうを見ながら堂々とスピーチする人もいました。スピーチには届ける声の大きさも大切です。どれくらいの人数を相手にどの範囲に伝わるような声の大きさで話せばよいかも考えていきましょう。

2年生、企業・大学訪問がありました

線状降水帯の予報で心配した前日でしたが、6月21日(金)は、朝のうちはまだ雨は降っていたものの、何とか曇り空から晴れとなり、2年生が楽しみにしていた「企業・大学訪問」が無事行われました。バスに乗り込んで出発した生徒たちが最初に訪れたのは霧島酒造です。霧島酒造では、最初に企業理念や製品の製造過程などについて講義があり、次に工場内を見学しました。毎日400トンもの芋が消費されることやお酒を作った後に出る酒粕もエネルギーに変える、カーボンニュートラルへの取り組みについて学ぶことができました。最後に生徒を代表して飯山結月さんがお礼の言葉を述べました。再びバスに乗り込んで、一路宮崎へ。宮崎大学医学部訪問へと向かいました。宮崎大学医学部のベンチで昼食休憩をとった後、解剖学講座を受けました。講師の先生は澤口朗先生で、ips細胞でノーベル医学・生理学賞を受賞した山中伸弥先生との交流もある電子顕微鏡のスペシャリストです。解剖学を通して、医療とは何かや一つのことに懸命に取り組むことの大切さについて教えてくださいました。その後は、ドクターカーや運行管理室などを見学しました。特にドクターヘリの見学では、操縦席にも座らせていただき、子ども達は大興奮でした。最後に生徒を代表して長安祐樹さんがお礼の言葉を述べました。

充実した企業訪問・大学訪問に臨むことができました。お忙しい中、快く受け入れていただき学ばせていただいたことに、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

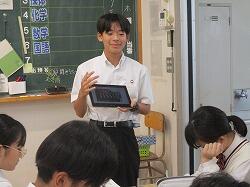

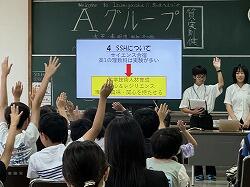

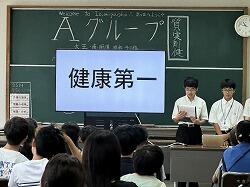

3年国語~スピーチで社会に思いを届ける

国語では学年に応じた言語活動が行われています。6月20日(木)~21日(金)に、3年生は、「スピーチで社会に思いを届ける」という単元でスピーチの発表を行いました。3年生らしく、社会問題等にも目を向けていこうと、新聞記事を例に取り、自分の意見を発信していきます。スピーチですから、内容や構成が大切なのはもちろんのこと、どれだけ聞き手を引きつけるかも重要な要素となってきます。今回の授業では6~7人の班でタブレットの画面を示しながら発表を行いました。そして、各班代表が学級全員の前で発表しました。導入で引きつける工夫、例えをうまく用いる工夫、繰り返して言うことで分かりやすく訴える工夫等、3年生に至るまでの成長の跡が見られたよいスピーチでした。

「いのちの授業」第1弾~1年生で生徒による道徳の授業が行われました

今年度の本校の「いのちの授業」への各学級・各学年での取組が始まりました。6月20日(木)5時間目、1年生は道徳の授業で早速取組を始めました。テーマは「人権で考えるスマホと未来」。テーマに沿ってプレゼンで今の問題点など実態を紹介し、ワークシートを書き、話し合い、発表し、学級の考えをまとめていく……その一連の流れを、総務の生徒たちが授業者となって進めていきました。先生顔負けのすばらしい授業。話し合った各学級の意見が、「いのちの授業」第2弾につながっていきます。2・3年生は来週この道徳の授業を行う予定です。

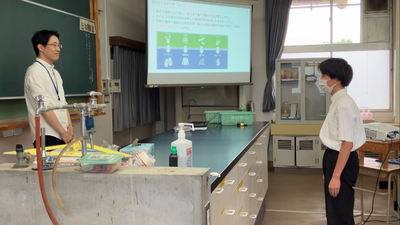

2年生自然科学探究出前授業~「探究心」を身につける

6月19日(水)6・7時間目に2年生は自然科学探究の出前授業が行われました。今回のテーマは「種子の工夫について探究しよう」です。講師として来校くださったのは、宮崎大学教育学部 理科教育の中村大輝先生です。

一万を超える理科の授業を研究されている中村先生は、本校のSSHで獲得を目指している探究心をどのように子ども達に身に着けさせればよいか、講義を通して体現してくださいました。今回は、フタバガキの種子がクルクルと回りながら落下し、広範囲に子孫を残そうと特性を取り上げ、「なぜクルクル回るのか」「どうしたら遠くまで飛ぶのか」という疑問を、科学的に解決しました。対話的な講義に始まり、探究心を育てるような問いや発問が行われると、子ども達は積極的に意見交換しながら、活動し始めました。最終的には、校舎の2階から各班で作成したモデルを飛ばして、検証を行いました。全体を通して、課題を立てる→予想する→実験方法を考える→実験する→分析する→確かめる→まとめるといった探究のプロセスを学び、探究の楽しさを実感することができました。最後に、生徒を代表して大西琉生さんがお礼の言葉を述べました。

本日は、お忙しい中にも関わらず、講義をして下さった中村先生、誠にありがとうございました。

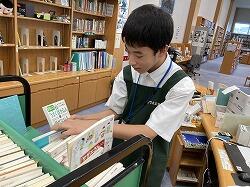

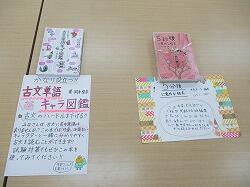

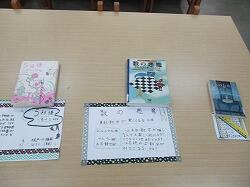

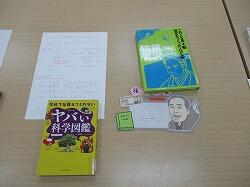

日常の風景~中学図書室をのぞいてみたら

中学図書室をのぞいてみると、まん中の机に、本とポップが展示してあります。5・6月の文化清泉会の具体的活動は、「『文化清泉会(図書委員)おすすめの本』のポップを作成し紹介しよう」というもの。図書館に足を運ぶきっかけとして、文化清泉会が実施しているもの。梅雨に入り雨の日も多くなります。そんな日は、図書室で本に触れてみるのもよいですね。

「いのちの授業」に向けて~生徒人権チーム、準備中

宮崎県では7月第1週が「いのちの教育週間」となっています。本校も、それに合わせてさまざまな取組をしてきました。例年、生徒主体で生徒が授業をコーディネートして全学年で学ぶ「いのちの授業」を行っていますが、今年度は少し形を変え、各学級でテーマに沿って生徒が授業をそれぞれ行い、そこで話し合われた結果を全校生徒一堂に会し、異学年で交流しながら伝え合い考える、という授業に取り組もうと準備をしているところです。6月18日(火)7時間目に清泉会の人権担当の6名が集まって、その準備をしていました。それぞれタブレットを持ち込んで、分担して授業の資料づくりに一生懸命です。本年度の「いのちの授業」は約1ヶ月後の7月17日(水)に予定しています。これから期末テストも行われますので、計画的に進めているようです。授業が楽しみです。6名が話し合うのと同時に、SET(Self Education time)も行われていました。それぞれ課題に取り組んだり、分からないところを質問したり、学習を進めていました。

3日間の学校公開

6月13日(木)~15日(土)の3日間、本校では学校公開が行われました。保護者の方や地域の方、塾関係者の方なども学校を訪れられ、授業の様子や学校の様子をご覧くださいました。附属中学校の保護者の方々も多数、貴重なお時間を割いて学校の様子を見に来ていただきました。ありがとうございました。

理数科生集会に全校で参加!

6月15日(土)、学校説明会が終わってすぐ理数科生集会が行われ、「将来の選択肢を広げるために」と題された鈴木まゆ様のSSH講演会が行われました。鈴木様は都城泉ヶ丘高校の卒業生。皆さんの先輩に当たります。卒業後、宮崎大学工学部に進まれ、現在は京都府にある村田製作所にお勤めです。村田製作所は総合電子部品メーカーで、鈴木様は、例えばチップ型のセラミックコンデンサーの開発に携わられ、それは皆さんが普段手にすることも多いスマートフォンの中に使われているそうです。私たちの身のまわりにある大変身近なものに生かされている様々なものの縁の下の力持ちであるのだな、と思いました。鈴木様がなぜ工学部を選び、そして今の仕事に出会い、進んできたかを、経験を交えながら分かりやすく話してくださいました。とても印象に残っている言葉は「点でもよいから『面白い』を見つける!」ということ。「なりたいこと」と「できること」がうまく合わずに悩むことも壁にぶつかることもあるけれど、どこかに重なる部分がある、ともおっしゃっていました。れから進路を選択していくことになる中学生にとっても、とてもためになるお話でした。また、お話の後、女子を対象にサイエンスランチカフェもあり、中学生も数名参加させていただきました。鈴木様、お忙しい中生徒の未来に繫がるお話をしていただき本当にありがとうございました。

第1回学校説明会~多くの参加、ありがとうございました

朝から予報どおりの雨で、足下の悪い中での第1回学校説明会になる……と覚悟していましたら参加者の皆様をお迎えすることを心待ちにしていた生徒たちの思いが通じたのか、開始の頃には雨も小やみになり、6月15日(土)、無事、第1回学校説明会を開くことができました。昨年度までも生徒主体で行ってきた説明会ですが、今回はさらに生徒だけで運営する準備を重ねてきました。全体会では、進行を1年生広報委員の赤峰大斗さん・志田奈南さんが務めました。最初に校長先生から、「SSH」に指定された本校のことを踏まえたお話がありました。「泉附ガイダンス」では広報委員3年・吉村怜雅さんと2年隅夏波さんが分かりやすく泉附の概要を伝えました。「保護者にインタビュー」のコーナーでは、保護者の築地様と石橋様に、広報委員3年・中田希來さんと2年・前迫奏亜さんが保護者の立場からみる泉附についてや受検のときのことなどを伺っていました。お二方とも丁寧に分かりやすく話してくださいました。「高校生の話」では理数科2年の友安航也さんが、泉附のよさを学習面や清泉会活動、人的環境のすばらしさなどの面から話してくれました。プレゼンテーションは分科会場に移動しなければなりません。移動の案内をしてくれたのは1年生。実は1年生は朝から受付や誘導、挨拶などさまざまな場面で側面からこの会を支えてくれていました。1年生が活き活きと活動する様子も見ていただけたのではないかと思います。各会場では7つのグループに分かれた2年生が、約1ヶ月かけて作成してきた力作の「泉附についての細かな紹介プレゼンテーション」を披露しました。思いの外はやく移動が完了したグループでは、合間に1・2年生が協力して話をしたり、児童の皆さんに手を挙げてもらったりといった、場を盛りあげようと工夫する様子も見られました。また、全体会場の片付けを3年生が一手に引き受けてくれたことも申し添えます。天候の悪い中、しかも梅雨独特の湿度の高さの中、参加くださいました児童・保護者の皆様、ほんとうにありがとうございました。生徒たちの説明はいかがだったでしょうか。10月19日(土)には2回目の学校説明会を予定しております。ぜひご参加ください。

学習塾への説明会がありました

令和6年6月14日(金)の2時間目に学習塾の先生方をお招きして、高校と附属中学校の魅力をそれぞれ発表しました。SSH指定校として動き出している新しい都城泉ヶ丘高等学校・都城泉ヶ丘高等学校附属中学校をお知らせしていく目的で今年度計画しました。これまで高校生しか体験できなかったプログラムに附属中生も参加できるものが増えて、より豊かな体験を経験でき、生徒達の学びを深めることができていくと思います。

生徒を代表して、高2の弓削百加さんが、「勉強が行き詰まったときに、塾の先生に助けられて今頑張れている」ことを発表しました。中3の増田陽さんが、「受験勉強をしようと思ったときに、作文指導で塾の先生に教えてもらい、苦手なものを克服できた」と伝えていました。二人から、泉ヶ丘を選んで良かったという言葉も聴けました。

学校説明会準備~来校される皆さんを心待ちにしています~

梅雨に入り、蒸し暑い日々が続くようになりましたが、生徒たちは毎日元気に頑張っています。ここしばらく頑張っているのは、明日予定されている第1回学校説明会に向けての準備です。今年度から、より主体的に生徒たちに任せた学校説明会となっていて、特に生徒広報委員(1年~3年・計6人)とグループでのプレゼンテーションを担う2年生は大忙しです。よりよい説明ができるように、準備に余念がありません。6月14日(金)午後は、1年生は全体会場設営、2年生はグループ別の会場設営とリハーサルに取り組みました。当日の場面を想定しながら、さまざまな場面で気働きをし、活き活きと活動していました。明日の天気予報は雨模様ですが、心は「晴れ」。参加してくださる皆様を心からお待ちしております。

中央清泉会とSET

先日、学級討議や四者会が行われたのですが、それを受けて、6月13日(木)7時間目に中央清泉会が開かれました。各学年の理事・副理事と、各委員会の委員長、生徒会代表からなる執行部が一堂に会し、総務・学習・生活・文化・美化・保体の6つの委員会のこれまでの活動の振り返りと新たな旬間に向けての話し合いがていねいに行われていました。同時に、各学級ではSETの時間にそれぞれが自学を進めていました。1年生から3年生まで、どの学年も静かに黙々と勉強に取り組んでいました。話し合う場、集中する場。そういったメリハリのある学校生活を泉ヶ丘附属中では常に目指しています。

1年生、自然科学探究出前授業~海に生きる動物たちから考える~

6月12日(水)6・7時間目の1年生の総合的な学習の時間に出前授業が行われました。題して「宮崎の海から『進化』と『環境』を考える~日向灘のイルカ・クジラ・ウミガメ」。講師を務めてくださったのは、宮崎大学教育学部・西田伸先生です。新しい出会いに目を輝かせて向き合う1年生。今回の出前授業でも、理科室に入った途端、目をきらきらさせて机の上に並べられた動物の骨に注目!授業への期待が膨らみます。私たちが暮らす宮崎は海と深い繋がりがあります。海に打ち上げられる動物たちも多くあり、そのたびに西田先生は調査されていらっしゃいます。動物の骨は多くを語ります。「進化」も「環境」も骨から分かってくるのです。授業ではお話の合間に、生徒たちに実際に動物の骨などを触らせてくださり、みんな興味津々で見入っていました。最後に、生徒を代表して天神煌士郎さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、楽しい興味深い授業をしていただいた西田先生、派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

学校説明会に向けて!

5月末から、国語の授業で「魅力的な提案をしよう~資料を示してプレゼンテーションをする」の学習に入った2年生。この授業では提案内容を決め、情報を集め、効果的な話の構成を考え、プレゼンテーションで実際に発表していきます。今回、提案内容を「学校説明会で小学生や保護者の方に向けて泉ヶ丘附属中を紹介する」と決め、7つのグループに分かれて、発表資料づくりに熱心に取り組んでいます。国語の授業だけでなく、学級での学活の時間等も利用して、よりよくしようと一生懸命です。6月12日(水)には、リハーサルを行いました。教室と中学図書室にわかれ、各班発表を披露し、もっとよくするためにはどうするかお互いにアドバイスし合いました。自分たちの学校のよさを知ってほしい、2年生、頑張っています!また、別の場所では全体会場で発表する生徒(2年生・3年生)も、リハーサルを行っていました。その成果は、6月15日(土)に行われる第1回学校説明会で披露する予定です。

学級討議・四者会~清泉会集会に向けて

6月7日(金)~6月11日(火)にかけて、朝の時間を活用した学級討議で、清泉会の各委員会活動の5~6月の振り返り、そして次の旬間に向けての話し合いが行われました。その話し合いで出されたことを、11日(火)3時間目の四者会で検討しました。四者会には、各学級の清泉会委員長と担当の先生が集まり、細かく話し合い、三つの学年共通してどのように取り組んでいくか決めていきます。今回話し合った結果を、6月13日(木)の中央清泉会で提案し、更によりよく練り上げていきます。この一連の活動が、附属中学校が高められていく基礎となっているのです。

防災避難訓練行われる

6月5日(水)6時間目の終了間際。いきなり校内にあの独特のアラーム音と共に「緊急地震速報です……」と放送が入りました。「机の下などに身を隠し……」と続き、みんな第一次の防御姿勢を取りました。3分後、「揺れが収まりました。全員、頭を覆ってグラウンドに避難してください…」の放送が入り、みんなで一斉に避難を開始しました。実は、この日が防災避難訓練と予告せずに行った訓練でした。ですから、中学生も、1年生は美術の授業の最中、2年生・3年生は総合的な学習の時間で、2年生は大学の先生による出前授業が理科室で行われていました。必ずしも担任の先生がいて、場所は自分の教室で、という訳ではありませんでした。グラウンドに一番に走ってやってきたのは2年生。確かに理科室はグラウンドに近い場所です。しばらくして1年生がやってきました。中学生で最後にやってきたのは、グラウンドから一番遠い3A教室にいた3年生でした。グラウンドにやってきたらどの学年もすぐに整列し、人員点呼をして、報告していました。この日登校していた全校生徒が無事そろったところで、黒木教頭先生から「三つの助」についてお話がありました。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、日本は地震の多い国の一つです。その中で「自助・公助・共助」という三つの助を大切にして、共にいのちを守っていこう、という考えが大切にされるようになりました。私たちも中学生として、高校生として、自分でできること、みんなでできることを考えながら生活していきたいものです。普段、どんな場面で天災に遭うか、それは分かりません。どのような場面でも、臨機応変に対応できるよう、常に防災意識をもっておきましょう。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884