学校の様子とお知らせ

笑顔あふれる一日!「吉之元 秋のフェスタと給食交流会」を開催しました

10月24日、全校児童による「吉之元 秋のフェスタと給食交流会」を実施しました。

オープニングの全校児童合唱「スマイル」から会場は温かい雰囲気に包まれました。各学年の工夫を凝らしたパフォーマンスでは、以下のような素晴らしい発表がありました。

1年生: 体育で磨いた技を披露!「跳び箱」では、4段を3回連続成功させ、会場からは大きな拍手が送られました。

3年生: 芸術性あふれる「絵画パフォーマンス」!巨大なキャンバスに、その場で魚の絵を完成させました。

4年生: 「ゴミのリサイクル」についての発表。クイズ形式で楽しくリサイクルの大切さを伝えました。

5年生: 「漁業について」をプレゼンテーション。クイズも交え、産業への理解を深めました。

そして、ハイライトは全校劇「吉之元笑劇場」さるかに合戦!笑いと感動が詰まった熱演で、手作りの小道具・大道具も舞台を彩り、見事な仕上がりとなりました。

午後は、地域の皆様との給食交流会が催され、和やかな雰囲気の中で共に食事を楽しみました。事前の準備から当日の片付けまでご協力いただいた保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

児童にとって、笑顔あふれる時間を地域の方々と共に過ごせたことは、かけがえのない思い出となったことでしょう。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

【10月24日開催】吉之元小学校フェスタへ~準備着々

◆ みんなで創り上げる、手作りの舞台

10月24日(金)の「吉之元小学校フェスタ」開催に向けて、全校児童8名は、担任とともに毎日一生懸命、劇や合奏の準備に取り組んでいます。ステージの設営、道具作りも、自分たちの手で行っています。まさに、全員が主役の「手作りフェスタ」です。

◆ 挑戦が、子どもたちを大きく成長させる

思うように演奏できず悔しい思いをしたり、家に帰ってからも練習に打ち込んだり…。子どもたちは、それぞれが自分の壁に挑戦しています。日頃、教科ごとに学んでいる知識や技能を総動員し、仲間と協力して一つのものを創り上げる姿は、非常に頼もしく感じられます。この経験を通して、最後までやり遂げる力を育んでいます。

◆ 地域の皆様も参加されませんか?

当日は、練習を重ねてきた合奏や劇のほか、元気いっぱいの出し物も予定しています。地域の皆様にも参加してほしいと、インスタグラムで参加を呼び掛ける投稿も作成しました。ぜひご協力お願いいたします!

不審者対応避難訓練を実施しました

10月8日(水)校内に不審者が侵入したという想定で、避難訓練を行いました。

今回は西岳駐在所の職員の方に不審者役としてご協力いただき、授業中の訓練となりました。児童は教職員の指示をよく聞き、落ち着いて速やかに避難することができました。

訓練後には集会所へ移動し、登下校時などに危険な目に遭わないためにどうすればよいか、ビデオやお話を通して学びました。防犯標語「いかのおすし」も全員で再確認し、自分の身を守るための行動を振り返りました。

【いかのおすし】

いかない(知らない人についていかない)

のらない(知らない人の車に乗らない)

おおごえをだす(「助けて!」と大声で叫ぶ)

すぐにげる(その場からすぐに逃げる)

しらせる(近くの大人や警察に知らせる)

今回の訓練で、職員は実際に不審者と対峙する際の緊張感や難しさを改めて実感し、日頃の備えの重要性を再認識しました。

ご協力いただきました駐在所の神野様、誠にありがとうございました。

全校集会で学びの成果を発表! ~「パワーアップ・チャレンジ」進行中~

10月6日(月)に全校集会を行いました。 集会では、まず2学期の始めにみんなで確認した目標「パワーアップ・チャレンジ」が、どれだけ実行できているかの振り返りをしました。

「毎日の学習でレベルアップ!」 「力を合わせて最強チームに!」

この2つの目標に向かって、子どもたちは日々の学習や行事に一生懸命取り組んでいるところです。友達の良いところ(光っているところ)を見つけ、互いに認め合う温かい雰囲気も育っています。

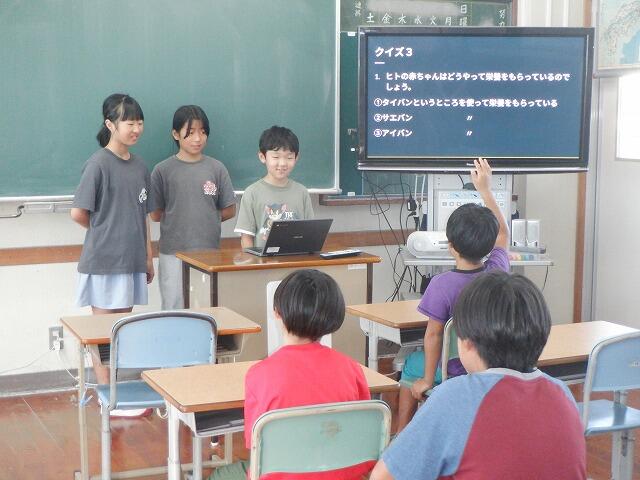

後半では、5年生による理科の学習発表会が行われました。 本校では、「自由進度学習」を一部教科で取り入れています。これは、学習の基本的な内容を全員が身につけた上で、さらに発展的な内容を深掘りしたり、基礎を繰り返し復習したりと、一人ひとりが自分の課題とペースを選んで学ぶ時間です。

今回は、その自由進度学習で学んだ「ヒトの誕生」について、上級生が一人ひとり、調べたことや分かったことをクイズ形式で発表してくれました。 難しいテーマですが、下級生にも楽しんで学んでもらえるように、イラストを使ったり、クイズをしたりと様々に工夫を凝らしていました。

緊張しながらも、堂々とした態度で発表する姿はとても頼もしく、大きな成長を感じました。この発表会を通して、上級生は「伝える力」を鍛え、下級生は新しい知識への興味関心を持つことができました。

吉之元小学校の「パワーアップ・チャレンジ」は、まだまだ続きます。子どもたちのさらなる成長が楽しみです。

笑顔と学びに満ちた一日! 1~4年生合同校外学習

9月26日(金)、1年生から4年生が、西岳小、夏尾小学校の皆さんと合同で校外学習(NN学習)へ出かけました。この活動は、両校の児童が交流を深め、共に学び合う大切な機会です。

午前の部:ヤマエ食品工業

西岳小学校の体育館で元気に出発式を行った後、バスでヤマエ食品工業様を訪問しました。私たちの食卓に欠かせないお味噌やお醤油が作られる工程を間近で見学させていただき、原材料から製品へと変化していく様子に、子供たちは目を輝かせていました。教科書だけでは学べない「本物」に触れる貴重な体験となりました。

午後の部:霧島ファトリーガーデン

午後は霧島ファクトリーガーデン様へ移動しました。お弁当を食べた後は、広場やビーチバレーのコートで元気いっぱいに体を動かしました。学校や学年の垣根を越えて交流する姿がみられました。 また、工場内でさつまいもについて学んだり、おいしいお芋やきれいな地下水を試食・試飲させていただいたりと、郷土の産業への関心を深めることもできました。

今回の校外学習は、社会科や生活科の学びを教室の外で深めるとともに、他校の仲間との絆を一層強くするとても有意義な一日となりました。

友情を深めた宿泊学習(1日目)

9月25日(木)、5年生は青島少年自然の家で、夏尾小学校・西岳小学校の高学年の皆さんとの合同宿泊学習を行いました。

昼間はアスレチックなどで思いきり体を動かした子どもたち。お腹もぺこぺこだったようで、夕食の時間には、何度もおかわりをする姿が見られました。

午後6時半からは、キャンドルファイヤーが行われました。 第1部では、キャンドルの揺れる炎を静かに見つめ、厳かな時間を過ごしました。 続く第2部では雰囲気が一転!「本気でじゃんけん」などのゲームで、学校の垣根を越えて大いに盛り上がりました。

天候が心配されていましたが、子どもたちの願いが届いたのか雨も上がり、予定していたすべての活動を無事に行うことができました。充実した1日目となりました。

プール納会で成長を実感!

9月19日、今シーズンの締めくくりとなるプール納会を行いました。 まずはしっかりと水に体を慣らした後、一人ひとりが自己ベストの更新を目指して、25メートル完泳のタイム測定に挑戦しました。

さらに、平泳ぎをマスターした5年生2名は、長距離スイミングにもチャレンジ。50メートルという大きな目標を軽々とクリアし、周りの応援を力に変えて、見事100メートルを泳ぎきりました。その素晴らしい泳ぎに、プールサイドからは大きな拍手が送られました。

一人ひとりの成長が輝き、互いの頑張りを認め合う、素晴らしいプール納会となりました。

十五夜祭り開催 ~手作り土俵に子どもたちの歓声~

9月15日19時より、折田代地区公民館にて十五夜祭りが開催されました。 日中は雨が心配されましたが、開催時間には美しい空で、よいお祭り日和となりました。

◆手作り土俵で白熱した子ども相撲

会場には、地域のみなさんが愛情を込めて作ってくださった本格的な土俵が用意されました。ふわふわと柔らかな土の感触が心地よかったようで、子どもたちは皆すぐに裸足になり、その踏み心地を楽しんでいました。

集まった吉之元小学校の児童や兄弟たちは、学年や男女の垣根なく「はっけよい、のこった!」の掛け声に合わせて次々と組合い、会場は歓声と笑い声に包まれました。

相撲で汗を流した後は、公民館で食事会やゲームが行われました。 ご家族も一緒に和やかな時間を過ごす中で、子どもたちの普段学校では見られないようなリラックスした表情をたくさん見ることができました。

今回の十五夜祭りを通して、子どもたちが地域の方々に温かく見守られ、育てていただいていることを改めて実感できる、素晴らしいひとときとなりました。 ご協力いただきました地域の皆様、誠にありがとうございました。

食べて元気に!~未来の体をつくる食育の授業~

9月9日(火)と12日(金)の2日間にわたり、食育の授業を行いました。講師として明道小学校の栄養教諭、内山先生をお招きし、子どもたちは食の大切さを楽しく学びました。

【1・3年生】クイズで発見!野菜パワーのひみつ

低学年のテーマは「野菜を食べることの大切さ」です。 「このお花は、なんの野菜に変身するでしょう?」 内山先生が映し出す野菜の花のクイズに、子どもたちは興味津々。2人の児童は全問正解の大活躍でした。ご家庭での食卓での会話が目に浮かぶようで、先生も驚かれていました。授業で学んだ知識と経験が繋がり、野菜パワーへの理解を深めることができました。

【4・5年生】バランスの良い朝ごはんについて考えよう

高学年は、「バランスの良い朝ごはん」について考えました。 朝ごはんをしっかり食べると、「体温のスイッチ」「脳のスイッチ」「おなかのスイッチ」「眠りのスイッチ」が入ることや、便(うんち)が健康のバロメーターになることなども学び、改めて食の重要性を実感できたようです。全員が自分の考えを発表するなど、積極的に参加する姿はさすが高学年!健康な体を作る基本として、朝食の大切さを改めて考える貴重な機会となりました。

今回の学びをきっかけに、自分の体を大切にし、健やかな毎日を送ってくれることを期待しています。内山先生、ありがとうございました。

朝読書

本日(9月8日)月曜日の朝は、校内が静けさに包まれる「読書タイム」です。

教室をのぞくと、聞こえてくるのはページをめくる音だけ。子どもたちは、それぞれが選んだ物語の世界にすっかり入り込み、真剣な表情で本と向き合っていました。

休み時間にも、図書室や教室で本を読む姿をよく見かけます。厳しい暑さが続き、外で過ごせる時間は限られていますが、読書を通して想像力を広げ、心を豊かにする時間も大切に育んでいます。

【システムの都合上アップできるデータ容量が限られているため、動画の画像は大変小さく(メールサイズに)なっています。】

吉之元小の紹介ムービー.wmv

吉之元小 春 紹介ムービー.wmv

吉之元小 雪景色 紹介ムービー.wmv

吉之元小令和7年度 トモダチふやそうプロジェクトin NiQLL→https://www.youtube.com/watch?v=8SjyJjoXY0U

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 |

7 1 | 8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 1 | 15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県都城市吉之元町4518番地

TEL 0986-33-1800

FAX 0986-33-1814

※ 本Webページの著作権は、都城市立吉之元小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。