ブログ

学校の様子

おはようございます。

おはようございます。12月27日(水) 今日が今年最後の勤務日となります。明日から1月4日までは、年末年始の休暇に入らせてもらいます。

1月5日より仕事をスタート致します。

青空が広がり、気持ちのいい朝です。

カモ対策で、漁網やテープを張ったのですが、残念ながら効果がありませんでした。どなたか対策がありましたら、教えていただけないでしょうか。

明石教頭と金丸技術員の姿が見えました。何をしているのでしょうか。何かを見ているようです。

実は、花の苗でした。冬季休業中の世話について相談をしていたようです。この苗は、ほとんどが卒業式場を飾る花になります。

もう、3月の卒業式に向けた準備が進んでいます。

1月5日より仕事をスタート致します。

青空が広がり、気持ちのいい朝です。

カモ対策で、漁網やテープを張ったのですが、残念ながら効果がありませんでした。どなたか対策がありましたら、教えていただけないでしょうか。

明石教頭と金丸技術員の姿が見えました。何をしているのでしょうか。何かを見ているようです。

実は、花の苗でした。冬季休業中の世話について相談をしていたようです。この苗は、ほとんどが卒業式場を飾る花になります。

もう、3月の卒業式に向けた準備が進んでいます。

0

お正月の準備

学校も明日までとなりました。今日はしめ縄を飾ったりして、お正月を迎える準備をしました。

玄関の両脇に葉ボタンを飾り、しめなわを玄関上に飾りました。

校長室の置物も「酉年」から「戌年」に引継です。

玄関の両脇に葉ボタンを飾り、しめなわを玄関上に飾りました。

校長室の置物も「酉年」から「戌年」に引継です。

0

新聞に掲載された作文より

今年も各新聞に、本校児童の作品が掲載されました。また、ラジオで放送された作品もありまいた。

自分の考えや思いを文章にまとめるということは思った以上に大変なことですが、自分の心と向き合いながらまとめていくことで、自分の考えを整理し、相手に分かりすく伝える力が身に付いてきます。見方を変えれば、周囲のことに対して気を配りることのできる力や相手の立場にたって考えることのできる力を身に付けることにつながります。

是非、今後もこの力を育てていきたいと思っています。

自分の考えや思いを文章にまとめるということは思った以上に大変なことですが、自分の心と向き合いながらまとめていくことで、自分の考えを整理し、相手に分かりすく伝える力が身に付いてきます。見方を変えれば、周囲のことに対して気を配りることのできる力や相手の立場にたって考えることのできる力を身に付けることにつながります。

是非、今後もこの力を育てていきたいと思っています。

0

冬休みの校庭

冬休みに入り、子どもたちの姿が消えてしまった校庭は、なんだか静かというより、寂しい感じがします。

そんな校内を見てまわりました。

つばきの花が満開でした。

3年生の植えた「そらとぶたまねぎ」も元気に育っています。

これは、2年生の一人一鉢運動で育てているものです。

学級園も全て耕して、肥料を入れました。きれいな花がさくことを楽しみにしています。

そんな校内を見てまわりました。

つばきの花が満開でした。

3年生の植えた「そらとぶたまねぎ」も元気に育っています。

これは、2年生の一人一鉢運動で育てているものです。

学級園も全て耕して、肥料を入れました。きれいな花がさくことを楽しみにしています。

0

今日はクリスマスですね。

今日はクリスマスですね。朝から天気もよく、昨日の雨が嘘のようです。

児童のみなさんは、冬休みに入って家庭で過ごしていることと思います。どうですか冬休みの生活は、

学校は、全職員で2学期の反省や3学期の行事の打合せ等を行っています。午後からは、授業づくりの研究会やその作業を行います。

3学期に向けての準備を始めています。

プールがこんな状態になっています。カモが羽を休めに30羽近くやってくるので、その対策です。

児童のみなさんは、冬休みに入って家庭で過ごしていることと思います。どうですか冬休みの生活は、

学校は、全職員で2学期の反省や3学期の行事の打合せ等を行っています。午後からは、授業づくりの研究会やその作業を行います。

3学期に向けての準備を始めています。

プールがこんな状態になっています。カモが羽を休めに30羽近くやってくるので、その対策です。

0

明日から冬休みですね

2学期最後の1日でした。それぞれの学年に応じた課題も出されています。学習の計画を立てて、少しずつ取り組んでいくようにしてください。1月8日までに終わりきるようにしましょう。

今までの学習も見直しておいてください。1月17日・18日に今の学年で習ったことをどれだけ理解しているかのテストが、延岡市内同じ問題で一斉に行われます。教科は国語と算数です。「忘れた。どうやって解くんだったかな。」などとならないためにも、復習に取り組んでください。

昼休みに 先生や友達と一緒に遊ぶのもしばらくできなくなりますね。

2学期最後の給食は、カレーでした。大きなカボチャが入っていました。今日は冬至でしたね。

通知表が手渡されました。どうでしたか2学期の成績は

今年の片付けをしている学級もありました。

どうでしたか、通知表は。よく読んでみてくださいね。

楽しい冬休みを過ごしてくださいね。1月9日は元気な顔を見せてください。待ってますよ。それでは、よいお正月を

今までの学習も見直しておいてください。1月17日・18日に今の学年で習ったことをどれだけ理解しているかのテストが、延岡市内同じ問題で一斉に行われます。教科は国語と算数です。「忘れた。どうやって解くんだったかな。」などとならないためにも、復習に取り組んでください。

昼休みに 先生や友達と一緒に遊ぶのもしばらくできなくなりますね。

2学期最後の給食は、カレーでした。大きなカボチャが入っていました。今日は冬至でしたね。

通知表が手渡されました。どうでしたか2学期の成績は

今年の片付けをしている学級もありました。

どうでしたか、通知表は。よく読んでみてくださいね。

楽しい冬休みを過ごしてくださいね。1月9日は元気な顔を見せてください。待ってますよ。それでは、よいお正月を

0

2学期終業の日

22日(金) 今日で2学期が終わりました。行事の多い2学期でしたが、大きな事故もなく今日を迎えることができました。

児童を代表して、1年生・4年生・6年生の3名が、2学期の思いでや頑張ってきたこと。3学期に向けての抱負を発表しました。

毎日続けて縄跳びを練習したことで、初めは数回しか跳べなかったのが160回以上跳べるようになったことや文字を丁寧に書くことで、学習面も分かるようになってきたこと。問題を読んで分からない思ってまい、あきらめていたのが家庭学習を頑張り、解けるようになってきたことなどそれぞれの成長した点を聞くことができました。

1年生の発表 なわとびがんばりましたね

何事にも前向きに頑張った成果が出ていました。

中学校に向けての目標もきちんと述べていました。

児童を代表して、1年生・4年生・6年生の3名が、2学期の思いでや頑張ってきたこと。3学期に向けての抱負を発表しました。

毎日続けて縄跳びを練習したことで、初めは数回しか跳べなかったのが160回以上跳べるようになったことや文字を丁寧に書くことで、学習面も分かるようになってきたこと。問題を読んで分からない思ってまい、あきらめていたのが家庭学習を頑張り、解けるようになってきたことなどそれぞれの成長した点を聞くことができました。

1年生の発表 なわとびがんばりましたね

何事にも前向きに頑張った成果が出ていました。

中学校に向けての目標もきちんと述べていました。

0

5年生 調理実習

5年2組が調理実習で「味噌汁」を作りました。本校の関口栄養教諭の説明を聞きながら、手順を確認し、調理に取りかかりました。

大根はよく洗ってから皮をむかずに切っていきました。それぞれが一度は食材を切ることができるように分担がされていました。

鍋には、必要な量をきちんとはかった煮干しが水の中に入っており、よくだしがでるようにほぐしてありました。

ただ作るだけでなく、栄養教諭が栄養面・衛生面のことも指導を実習を行っています。

さあ いよいよ調理開始です。

上手に包丁を使うことができましたか。

できあがりました。どうですが味は

片付けまで協力してきちんとできました。是非冬休み中に家でも作ってもらいたいですね。

大根はよく洗ってから皮をむかずに切っていきました。それぞれが一度は食材を切ることができるように分担がされていました。

鍋には、必要な量をきちんとはかった煮干しが水の中に入っており、よくだしがでるようにほぐしてありました。

ただ作るだけでなく、栄養教諭が栄養面・衛生面のことも指導を実習を行っています。

さあ いよいよ調理開始です。

上手に包丁を使うことができましたか。

できあがりました。どうですが味は

片付けまで協力してきちんとできました。是非冬休み中に家でも作ってもらいたいですね。

0

くつとスリッパ

生活委員会の児童の呼びかけあって、下足室のつくやトイレのスリッパが並んでいることが多くなってきました。

児童が放送で呼びかけを給食の時間に行っています。履き物を揃えるということは、心を整えることにもつながると言われています。

学校を訪問したときに、最初に目にするのが玄関です。そのときにくつがきちんと揃っている学校は、学校全体に落ち着きが見られます。そして、トイレのスリッパもきちんとそろっているこ多いです。

学校でトイレのスリッパが乱れてきたら、児童の様子に何か変化が現れるときだと昔から言われてきています 全校で意識をして取り組んでいきたいことです。

児童玄関の靴箱です。

児童が放送で呼びかけを給食の時間に行っています。履き物を揃えるということは、心を整えることにもつながると言われています。

学校を訪問したときに、最初に目にするのが玄関です。そのときにくつがきちんと揃っている学校は、学校全体に落ち着きが見られます。そして、トイレのスリッパもきちんとそろっているこ多いです。

学校でトイレのスリッパが乱れてきたら、児童の様子に何か変化が現れるときだと昔から言われてきています 全校で意識をして取り組んでいきたいことです。

児童玄関の靴箱です。

0

外国語活動の授業 6年生

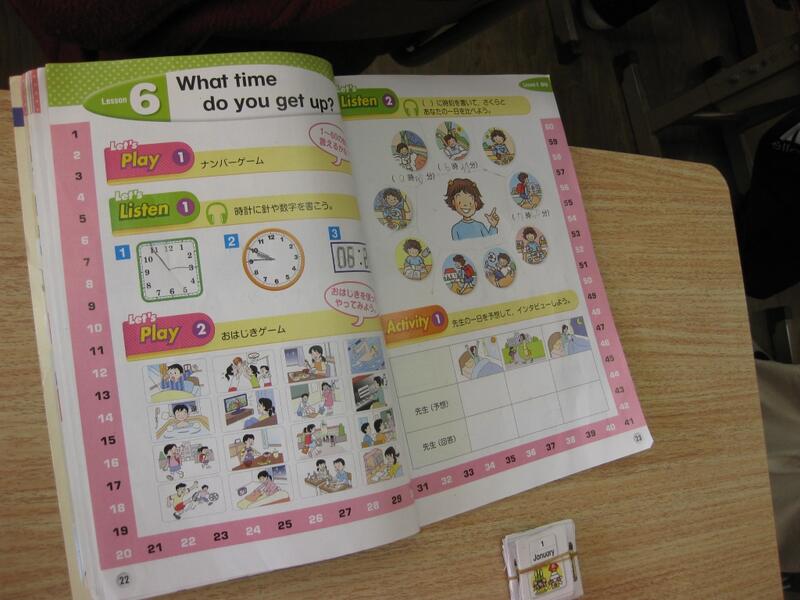

6年生の1組と2組が「外国語活動」の授業を行っていました。カードを使って「何をしているところか」を答えたり、「何時になにをする。」といった形で答えたりする内容でした。

何回も繰り返し声に出していくことで、そのフレーズが自然に使えるようになってきます。

来年度から5年生・6年生は1年間に50時間 3年生・4年生は15時間の外国語の授業がスタートすることになります。

平成32年度か高学年が70時間 中学年35時間に増えていきます。

今年度から準備を進めていますが、来年度は実際の取組と研修を平行して行っていきます。

カードを使っての練習

機器を使っての問題提示と練習

今の外国語活動でつかっているテキストです。

何回も繰り返し声に出していくことで、そのフレーズが自然に使えるようになってきます。

来年度から5年生・6年生は1年間に50時間 3年生・4年生は15時間の外国語の授業がスタートすることになります。

平成32年度か高学年が70時間 中学年35時間に増えていきます。

今年度から準備を進めていますが、来年度は実際の取組と研修を平行して行っていきます。

カードを使っての練習

機器を使っての問題提示と練習

今の外国語活動でつかっているテキストです。

0

給食感謝集会より

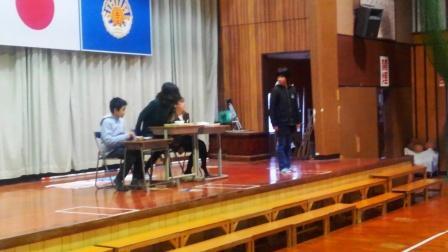

本日は全校集会で、「給食感謝集会」を開催しました。最初に給食委員会の児童が「食事のマナー」ついて、演技を取り入れた形で紹介をしていきました。

食事中のマナーで注意してもらいたい点とっして

1, ひじをついて、食事をしないこと

2.食器を手に持たない、口を近づけてたべないこと

3. 食器を持つときに、人差し指などを食器のふちにかけるような

持ち方をしないこと(食器のなかに指を入れない

4. 口の中に食べものが入っている状態でしゃべらないこと

といって点について話をしました。

食器を持たないで食べているところを演じています。

昭和のころの給食と今の給食を比べて説明をいています

お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えました。

ところで、給食に毎回出でいるものがあります。なんでしょうか

それは「牛乳」です。下の写真は、飲んだあとの紙パックです。

これは、大分の工場に送られて「トイレットペーパー」に生まれ変わります。

食事中のマナーで注意してもらいたい点とっして

1, ひじをついて、食事をしないこと

2.食器を手に持たない、口を近づけてたべないこと

3. 食器を持つときに、人差し指などを食器のふちにかけるような

持ち方をしないこと(食器のなかに指を入れない

4. 口の中に食べものが入っている状態でしゃべらないこと

といって点について話をしました。

食器を持たないで食べているところを演じています。

昭和のころの給食と今の給食を比べて説明をいています

お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えました。

ところで、給食に毎回出でいるものがあります。なんでしょうか

それは「牛乳」です。下の写真は、飲んだあとの紙パックです。

これは、大分の工場に送られて「トイレットペーパー」に生まれ変わります。

0

アラカルト

いよいよ今年の授業も残すところ4日となりました。そんな中で、下の写真のように毎日こつこつと家庭学習に取り組んできている児童が少しずつ増えてきました。冬休みの間も是非続けてもらいたいと思います。

毎日の積み重ねが力となっていきます。よく頑張っています。

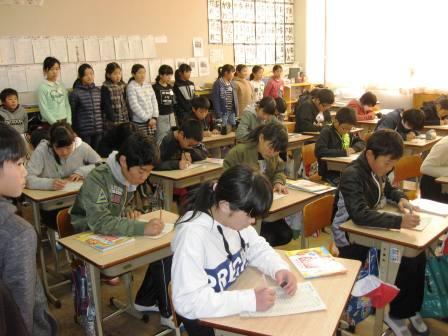

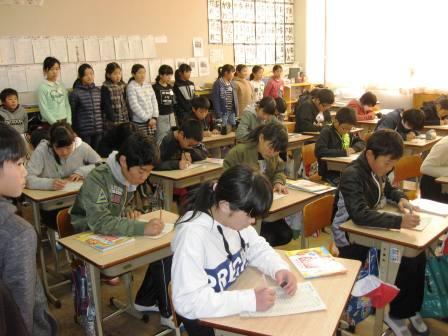

次の写真は、2年生がかけ算九九の試験に訪れたときのものです。

最終試験で、全ての段についての試験を行います。合格できた人には合格のシールがもらえます。2年生頑張れ!

合格おめでとうございいます。よかったね!

第2回花壇コンクール開催予定 春に向けて学級園も準備を進めています。花の苗を植えました。どんな花が咲くのでしょうか。

毎日の積み重ねが力となっていきます。よく頑張っています。

次の写真は、2年生がかけ算九九の試験に訪れたときのものです。

最終試験で、全ての段についての試験を行います。合格できた人には合格のシールがもらえます。2年生頑張れ!

合格おめでとうございいます。よかったね!

第2回花壇コンクール開催予定 春に向けて学級園も準備を進めています。花の苗を植えました。どんな花が咲くのでしょうか。

0

伊形小学校の中村憲一校長の授業より

伊形小学校の中村校長が6年生の理科の授業に来て下さいました。

私たちの身近な動植物について紹介や環境と生活の関わりなど幅広い視点から6年生にお話をしてくださいました。

おもしろいお話に児童も引き込まれていきました。

児童も真剣に話を聞き、メモをとっていました。

先生も段々とお話に熱が入り、上着をとって体全体でお話をしてくださいました。

私たちの身近な動植物について紹介や環境と生活の関わりなど幅広い視点から6年生にお話をしてくださいました。

おもしろいお話に児童も引き込まれていきました。

児童も真剣に話を聞き、メモをとっていました。

先生も段々とお話に熱が入り、上着をとって体全体でお話をしてくださいました。

0

給食準備と給食の様子から

2学期の給食も5日となりました。今日の給食は五目うどんとレンコンサラダ・パン・牛乳でした。

各学年の給食当番が静かに並んで生活科室に入り、それから給食室に向かい給食を受け取って、きちんと並んでから教室に向かうことになっています。かなり静かに並んで運搬ができるようになってきました。

職員みんなで指導をしています。 きちんと並んで運んでいます。

みんなで美味しく食べています。

各学年の給食当番が静かに並んで生活科室に入り、それから給食室に向かい給食を受け取って、きちんと並んでから教室に向かうことになっています。かなり静かに並んで運搬ができるようになってきました。

職員みんなで指導をしています。 きちんと並んで運んでいます。

みんなで美味しく食べています。

0

校内自主サークルより

今年度は、放課後に自主サークル活動を行っています。今回のテーマは「学級通信について」ということで、参加した職員が各自の学級通信を持ち寄り、互いに見合う中でいいなと思う点や、こうこはこうしたらいいのではという点に付箋をはり、話し合っていきました。

その中で、学級通信の役割について考えていきました。保護者のみななさんに読んでもらえる通信にと具体的な案を話し合ったところです。

今回はこのメンバーでしたが、参加者は自由で、テーマは事前に知らせるようになっています。今年は4回開催し、年明けにあと2回予定しています。

その中で、学級通信の役割について考えていきました。保護者のみななさんに読んでもらえる通信にと具体的な案を話し合ったところです。

今回はこのメンバーでしたが、参加者は自由で、テーマは事前に知らせるようになっています。今年は4回開催し、年明けにあと2回予定しています。

0

6年生 集まって何をしているのでしょうか

6年生の教室に行ってみたときに、子どもたちがいくつかの場所に集まったり、一人で机に向かって懸命に考えている場面に出くわしまいた。

何をしているのか机の上をのぞいて見ると、「先生からの挑戦状」という文字が見えました。算数の問題のようですが、今まで習ったことなどをうまく使わないと解けない問題なのでしょうか。何人か集まって考えている人たちや、一人で懸命に挑戦している人たちなど様々でした。

さて、この問題は解けたのでしょうか。

どうですか。解けそうですか。

みんな真剣です。

何をしているのか机の上をのぞいて見ると、「先生からの挑戦状」という文字が見えました。算数の問題のようですが、今まで習ったことなどをうまく使わないと解けない問題なのでしょうか。何人か集まって考えている人たちや、一人で懸命に挑戦している人たちなど様々でした。

さて、この問題は解けたのでしょうか。

どうですか。解けそうですか。

みんな真剣です。

0

朝のチャレンジタイムの取組から

毎朝の「チャレンジタイム」では、百マス計算と音読に取り組んできています。今回は、1年生が2年生の教室へ、 4年生が3年生の教室へ、 5年生が6年生の教室へ行って、取り組み方や取り組んでいるときの態度などを見せてもらいました。別の日には、逆の形で見せてもらっています。

相互に参観することで、教師は取り組み方の工夫等について知る機会となりますし、児童は相互に見られることで、取り組む姿勢など意識する機会となりました。

相互に参観することで、教師は取り組み方の工夫等について知る機会となりますし、児童は相互に見られることで、取り組む姿勢など意識する機会となりました。

0

12月生まれのお友達の誕生給食

今日は12月生まれの友達の誕生給食会が行われました。

今年最後の誕生給食会でした。12月生まれのお友達は、全校で26名でした。お誕生日おめでとうございます。今日は特別にデザート付きました。

さあ、12月生まれのお友達が揃いました。

給食委員会のお友達の進行で、牛乳で乾杯をしました。

12月生まれの山口先生からお話がありました。みなさんおめでとう!

今年最後の誕生給食会でした。12月生まれのお友達は、全校で26名でした。お誕生日おめでとうございます。今日は特別にデザート付きました。

さあ、12月生まれのお友達が揃いました。

給食委員会のお友達の進行で、牛乳で乾杯をしました。

12月生まれの山口先生からお話がありました。みなさんおめでとう!

0

1年生が植木鉢の用意を

1年生が植木鉢の用意を始めました。何を植えるのでしょうか。子どもたちのポケットの中にはチューリップの球根が入っています。

球根を植えて、水やりをして、芽が出て 花が咲いたらみんな2年生になる季節がやってきます。どんな色のチューリップが咲くのかな。楽しみですね。

楽しみですね。さあ植えていきましょう。

植えることができました。きれいに並んでいますね。

チューリップの花さいたら2年生ですね。

球根を植えて、水やりをして、芽が出て 花が咲いたらみんな2年生になる季節がやってきます。どんな色のチューリップが咲くのかな。楽しみですね。

楽しみですね。さあ植えていきましょう。

植えることができました。きれいに並んでいますね。

チューリップの花さいたら2年生ですね。

0

日本一の読書県を目指す宮崎県

宮崎県は、日本一の読書県を目指して、図書館の利用促進や読み聞かせの普及など様々な取り組みを進めてきています。

本校も、読書活動の推進のために、「多読賞」を設けて、学年で多くの本を読んでいる児童を表彰したり、読み聞かせ機会を設けるために保護者の方々やととろ3人の会の方などにご協力を得ています。

2学期もっとも図書室の本を借りた児童の冊数は160冊を超えてした。3学期は期間は短いですが、多くの本に親しんでもらいたいですね。

学級で図書室を利用している2年生です

何を見ているのかな。こんなスペースもあるんです。

本校も、読書活動の推進のために、「多読賞」を設けて、学年で多くの本を読んでいる児童を表彰したり、読み聞かせ機会を設けるために保護者の方々やととろ3人の会の方などにご協力を得ています。

2学期もっとも図書室の本を借りた児童の冊数は160冊を超えてした。3学期は期間は短いですが、多くの本に親しんでもらいたいですね。

学級で図書室を利用している2年生です

何を見ているのかな。こんなスペースもあるんです。

0

延岡市立土々呂小学校

宮崎県延岡市土々呂町1丁目276番地

電話番号

0982-37-0004

FAX

0982-37-0074

本Webページの著作権は、延岡市立土々呂小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 2 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

訪問者カウンタ

1

5

0

2

6

3

3