附属中のできごと

作文の表彰がありました

3月12日(水)、「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2024」で国内機関長賞を受賞した3年・青山桜咲さんの表彰伝達が、学校にて行われました。青山さんは「『残さずに食べなさい』から学んだこと」と題した作文で、小学校の頃からいわれている「残さずに食べなさい」という言葉について、中学生になって深く考える機会があり、そのことをきっかけに世界に目を向けるようになったことを率直な筆致で綴りました。この日は、JICAの宮崎支部からわざわざ学校に表彰に来てくださり、表彰を受けました。また、副賞としてフェアトレード賞品も贈られました。おめでとうございます。

生徒総会がありました

3月12日(水)7時間目に、中高生が体育館に一同に会して、生徒総会が行われました。議長を立てて、第1号議案~第4号議案までが審議されました。中学生からも代表として3年生の黒葛原漣さんが議長席の横に座っています。各委員会の事業報告や決算、予算などの報告や提案が行われ、生徒たちも挙手で意思表示していきます。第4号議案は学校への要望案が出されました。中学校からも3人の質問者があり、中高全校生徒から拍手を受けていました。学校のことを真剣に考え、こうした全体の場で発言できるのはすばらしいことです。今の自分たちのことだけでなく、これから先の生徒たちのこと、そしてこの泉ヶ丘のことを考えて発言していく姿勢を大切にしてほしいと思います。

卒業式の練習

3年生は3月10日(月)から卒業式の練習を始めました。初日は卒業式の流れを確認し、証書授与でどのように動くかを大まかに通し、歌の練習をしました。3月11日(火)は進行の先生も入っていただき、3年生だけで式の流れに沿って起立・着席・礼などのタイミングを練習しました。3月12日(水)は、1・2年生も参加し、特に1・2年生が関わる場面を中心に練習をしました。この日は最後に音楽の先生が歌の練習をしてくださいました。少しずつ少しずつ3年生の卒業の日が近づいていることを実感する日々です。12日は卒業アルバムも完成し配付されました。みんな笑顔でページをめくっていました。明日は予行練習です。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)研修2日目

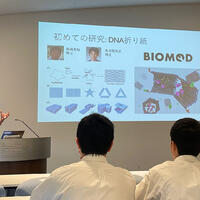

令和7年3月11日(火)の沖縄科学技術大学院大学(Okinawa Institute of Science Technology 通称OIST)研修ツアーでは、実際に研究を行っている学生さんの講話と、博士号を取得した学生さんからの講義がありました。

OIST の施設は、恩納村のやんばるの森が広がる広大な丘の上に地形を損なうことなく建てられた近代的な建物になっています。その中には、100以上もの研究室があり、現在、54ヶ国もの国々から295名の学生さんが世界トップレベルの研究を行っているそうです。

午前中は、3人の学生さんの生い立ちから、研究のきっかけとなる経験、研究の道に進もうと決意した時期など、本校の生徒たちの進路選択に寄り添った内容になっており、興味深く聞くことができました。学生さんが今までに研究してきたテーマや今取り組んでいることなども参考になったようでした。OISTには学部がなく、分野の垣根をこえ、様々な研究ができることも魅力の1つであり、研究の可能性を広げることにつながっているようです。

午後からは、イタリア出身で航空工学、航空宇宙工学を専門とするジュリオさんの講義でした。飛行機の仕組みをわかりやすく、クイズを交えながら、英語で説明してくださいました。その講義で得た知識を活かした紙飛行対戦も行いました。

研究室内や施設見学も行い、グローバルな環境はとても刺激的で、その中で世界最先端の研究ができる夢と目標を見つけられる一日だったようです。

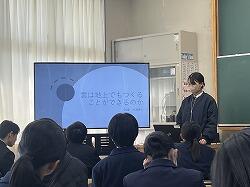

全国いじめ問題子供サミット報告会がありました

以前にもお知らせしたとおり、1月に東京の文部科学省で開催された「令和6年度全国いじめ問題子供サミット」に宮崎県代表として本校の代表が出席し発表をしました。3月11日(火)16:00~16:30、そのサミットの県内に向けての報告会が行われました。小学校、中学校、県立学校などさまざまな校種の学校や、教育事務所也教育委員会の担当者の方々がオンラインで参加し見守る中、本校の代表の3年・平山笑里さん、2年・後藤稟子さん、1年・江夏千彩紀さんが、実際に全国の場で発表した内容や、サミットの様子などを、スライドや動画を使って発表しました。各所で真剣に報告を聞いていただき、質疑応答の時間もあり、本校の代表3人は、しっかりと受け答えしていました。本校で取り組んだこと、全国での取組の様子など、宮崎県全体に伝えることができました。このような機会を通して、県全体のいじめ未然防止への意識の高まりに繫がっていくよう、本校でも引き続き取り組みを進めていきたいと思います。

3月11日

東日本大震災から14年目。今の中学生たちはその頃に生まれ、震災を実感するということはなく、映像や話で学び理解してきた生徒たちです。3月11日。泉ヶ丘ではそれぞれの授業の場で1分間の黙祷をささげました。昨年、宮崎でも大きな地震が続きました。私たちは、さまざまな場面で、震災や自然災害で犠牲になった方、被害に遭われた方に思いを馳せ、学び、備えていかなければならないと思います。3月11日午後2時46分。生徒たちも職員も一斉に黙祷をしました。

3年生、春の学習会に参加する

3月8日(土)に理数科保護者主催「春の学習会」が南九州大学で実施されました。これは、高校1、2年生の理数科の生徒全員が参加する(来年度は今の中3生は全員受講)のですが、毎年中学3年生も希望者は受講できます。当日は北九州予備校の4名の講師(数学・英語それぞれ2名)の方が90分ひとこま×4の授業をしてくださいました。附属中生は当日希望者8名が受講し、まず問題に挑戦し解いていく過程、学習への向き合い方、取組の方法、など刺激を受けながら学習していました。

1・2年参観日~進路講演会と学級懇談

3月10日(月)に、1・2年生の参観日が設けられ、午前中に2年生、午後に1年生の日程で実施されました。今回は参観授業ではなく、ふた学年とも進路講演会(生徒と保護者共に参加)と学級懇談という組み合わせで、いずれも大会議室を会場としました。午前中に実施された2年生の進路講演会では高校の進路指導主事である落合正樹先生から「大学受験に向けて」という題でお話をしていただきました。現在の大学受験はどのようになっているのか、新しい教科「情報」についてなどを分かりやすく話された後、ではどうやって進路選択をしていくかや感情を上手く管理し利用できる力(EQ)の大切さについて話していただきました。もうすぐ高校0学年である中学3年生を迎える2年生にとって大変ためになるお話でした。午後に実施された1年生の進路講演会ではベネッセコーポレーションの松野光輝様から「『目指せる』進路より『目指したい』進路へ」という題でお話をしていただきました。1年生は1月に初めて学力推移調査を受けました。学力推移調査の結果をどのように見て、どのように自分に活かしていくかを、現在の大学入試を踏まえて考えていこうというお話でした。GTZ(学習到達ゾーン)とはどのようなものかについても話していただきました。学力推移調査は全国の中高一貫校の中学生向けの評価ができる調査です。一つの客観的指標として自分の結果を基にどう日々の学習に取り組んでいくかを考えられます。「目指したい」進路とするには、相手を知り自分の位置を知り正しい勉強していくことの大切さを自覚しなければなりません。ちょうど中学生活一年目が終わろうとする1年生にとって時宜を得たお話でした。それぞれ講師を務めていただいた落合先生、松野様、お忙しい中ありがとうございました。ふた学年とも、講演会の後には学級懇談が行われました。学級の状況・今後の予定等に加え、2年生は3年生で実施される修学旅行について、1年生は2年生で実施される職場体験学習についても話がありました。お忙しい中、出席いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)研修

令和7年3月10日(月)~12日(水)に沖縄科学技術大学院大学(OIST)への研修ツアーに全国科学の甲子園で上位入賞という輝かしい成績を収めた9名が参加しました。2Aの重留悠吾さん、田中史恩さん、平峯楓士さん、3Aの奥村知史さん、新増淳さん、増田陽さん、1-6の附属中出身の重留啓秀さん、西畑宗一郎さん、弓削匡平さんです。今年度から、本校は、文部科学省スーパーサイエンスハイスクール(SSH)校として指定され、新たな学習活動を積極的に行ってきました。今回の研修は、先駆的な大学院大学である沖縄科学技術大学院大学の研究施設、研究者との交流を行うことで、新世代の科学を率いるリーダーの資質・能力を育成するとともに、将来、世界を視野に入れた活動を志す意欲や英語学習意欲の向上をはかることを目的としています。

初日の3月10日(月)は万座毛の散策とホテル近くの浜辺でのフィールドツアーを行いました。沖縄は、快晴の夏日でした。生徒たちは、浜辺で見つけた貝殻、小魚、たくさんの珊瑚など様々な自然との触れ合いを満喫していました。沖縄独特の植物の生態の不思議にも出会えました。3月11日(火)は沖縄科学技術大学院大学でのSEEDプログラムに参加します。博士課程学生による講話やOISTキャンパスツアー、「Paper Wings空を飛ぶ科学」をテーマとした講義も計画されています。3月12日(水)は沖縄県立向陽高等学校の視察を行います。沖縄県立向陽高等学校は、本校と同じくSSH校に指定されており、「将来、地域社会及び国際社会、科学技術分野の発展に貢献できる生徒の育成」をスクールミッションとして教育活動を行っている学校です。その生徒達の研究発表を参観したり質疑応答形式の交流を行っていく予定です。

自然科学探究「優秀者発表会」開かれる

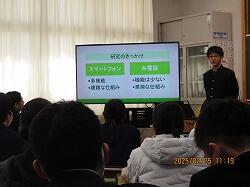

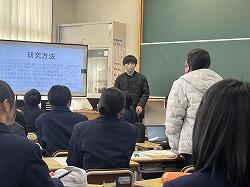

3月7日(金)午後に、自然科学探究で1年間研究を行った1年生と、2年間にわたって研究を行った3年生の中から優れたものを選出し、代表となった生徒が全校生徒の前で発表する「優秀者発表会」が開かれました。1年生と3年生は、それぞれ一つの研究のまとめまで行いましたので、このふた学年が発表対象となります。(2年生の中間発表は2月に高校生も交えてポスターセッションの形で実施済み)1年生は一人5分の発表時間で2名の生徒が、3年生は一人8分の発表時間で5名の生徒が発表しました。発表は以下の通り行われました。

① 1年生 志田奈南さん「人は風船で空を飛ぶことができるのか」

② 1年生 大野晴輝さん「糸電話の仕組み」

③ 3年生 青山桜咲さん「なぜ果物ゼリーを作ると固まらないことがあるのか」

④ 3年生 黒葛原漣さん「人間の五感における錯覚現象」

⑤ 3年生 藤田充希さん「表面張力とアメンボ」

⑥ 3年生 黒木孝輔さん「甘酒製造の最適温度に関する検討」

⑦ 3年生 下薗和奏さん「人の記憶力と集中力に関する研究」

代表として選ばれているだけあり、発想・着想が面白かったり、研究内容に深みがあったり、実験に工夫をしていたり、スライドが分かりやすかったり、発表態度がすぐれていたりと、それぞれの発表からよく伝わってきました。また、質疑応答では積極的に質問する生徒もいて、充実した発表会となりました。この7人の発表者を含めて、以下の人たちが令和6年度の自然科学探究の個人研究分野の優秀者として、この時間の最後に表彰を受けました。

1年生〈サイエンスグランプリ〉

赤峰大斗さん・鵜木飛佑さん・江夏千彩紀さん・大野晴輝さん

鎌田陽翔さん・志田奈南さん・政野煌月さん

3年生〈卒業論文優秀者〉

青山桜咲さん・石橋彩花さん・奥村知史さん・黒木孝輔さん・下沖由依さん

下薗和奏さん・新増淳さん・黒葛原漣さん・恒松光太郎さん・藤田充希さん

おめでとうございます。これまでの学習発表会や各学級での発表会、そして今回の発表会などを経て、さまざまな学びがあったと思います。生徒一人一人、次に活かしていきましょう。

清泉会集会~3学年交流会

4日間の自宅学習日を経て、久しぶりに学校に生徒の元気な声が戻ってきました。ひときわ賑やかに感じるのは、3月7日(金)が、1時間めに教科の授業が行われた後は、午前中3時間は清泉会集会の特別バージョンである「3学年交流会」が開かれるのを楽しみにしているのが伝わってくるのかもしれません。1時間目が終わったら、体育服・ジャージに更衣し、早速「交流会1部」です。生徒たちは1部では、体を動かして楽しむ①ドッヂボール ②バスケットボール ③体を動かすミニゲーム の三つの種目どれかに、三つの学年が交流できるように分かれて入ります。どの会場も賑やかです。思いっきり体を動かし汗をかいて、楽しく活動していました。続いて「交流会2部」。こんどは室内で楽しむ、①百人一首 ②カードゲーム ③ボードゲーム の三つの種目で三つの学年が交流します。それぞれの場所で思考しながら対戦し、楽しんでいました。そして、これだけではありません。昼食も三つの学年の交流の場とし、教室や総合教室で三つの学年が混在するいつもと違う形で昼食を採りました。コロナ禍以降、黙食を徹底した時期もありました。また、グループをつくって対面して食事を採ることを積極的には行わないようにしています。感染症の状況を鑑みながらですが、この日はども場所でも楽しそうに食事を採る姿が見られました。現在の1・2年生と、3年生が「附属中学校」の一員として過ごす時間は残り僅かとなりました。昼食の場で、1・2年生から3年生へのメッセージが贈られたことも印象に残る場面でした。この交流会は、交流を深めみんなで楽しむことが大きな目的ですが、その中心に「3年生に感謝の思いを伝える」ということが色濃くあるのだなと感じました。この日のために早くから計画を立て実施・運営まで頑張ってきた、清泉会執行部の皆さんに感謝の思いを伝えたいと思います。ありがとうございました。

高等学校一般入学者選抜始まる

昨日の暖かく強い南からの風、「春一番が吹いた」とニュースで耳にしました。今日3月4日(火)から明日5日(水)の二日間は、高等学校一般入学者選抜検査の日です。初日の今日は、朝から少し強めの雨が降っていて、受検生は携行品に傘が加わることになった人も多くいたのではと思います。受検生たちは自分の夢や目標に近づこうと一生懸命努力した日々を大切にこの日を迎えたことでしょう。検査は明日まで。明日は面接も行われます。想いが叶いますよう、そして努力が実りますよう、心から願っております。頑張ってください!

日常の風景~春先の雨

3月になりました。3学期は早く過ぎると言いますが、まさにそのとおりであると実感させられる日々です。本日3月3日(月)から6日(木)まで高等学校一般入学者選抜検査に係る業務があるため、全員自宅学習となっています。学年末テストの答案も返されたことと思います。自宅でそれぞれ自走する学習に取り組んでください。3月3日は、雨と気温の高さもあって大変湿度か高い状態の校内です。生徒のいない学校は、いつもの学校と少し違う、しーんとしてどこかよそよそしい雰囲気を醸します。廊下の自習コーナーも、教室前のロッカーも、教室の机椅子も、生徒がそこにいてこそ親しみやすい当たり前の学校になるのだと痛感します。明日は学校全体がまた違った張り詰めた雰囲気になります。来年度春の入学を希望する多くの受検生たちの夢をつかみ取るための場となります。3月3日はひな祭り。春先の雨に濡れて図書館前の白い梅の花は、受検生の心に寄り添うように、かわいらしい白い花をほころばせていました。

第77回都城泉ヶ丘高等学校卒業式挙行される

前日は雨模様の空でしたが、3月初めての朝は、霞深くはありましたが雨も上がり、素晴らしい一日を予感させました。3月1日(土)、第77回都城泉ヶ丘高等学校卒業式が挙行されました。当日、吹奏楽部は朝早くから準備をし音出しに余念がない様子でした。短い朝の会を済ませ、会場となる体育館に中学生から移動し、早めに着席して式を待ちました。9時20分、卒業生入場。ゆっくりとした歩みで、卒業生272名が厳かに入場してきました。国歌斉唱の後、卒業証書授与では、担任の先生による呼名の後「はい。」と返事と同時に起立していきます。返事をするひとりひとりの胸にはどのような思いが去来するのでしょうか。校長先生は、式辞で学年主任の先生の率直な思いを伝えられた後、自分自身を見くびらず自分の可能性を信じること、しなやかな折れない心で探究心とレジリエンスをもちつづけること、そして、明日からは正解の見えないステージを歩くことになるが学んできたことを取り入れてアップデートしながら、支えてくれる仲間をたくさんつくってほしい、と話されました。卒業生答辞は附属中学校の先輩である3年6組・牧誠一郎さんが、卒業生代表として述べました。77回生の歩んできた道のりを取りあげながら、そこで学んだことやそのときに感じた思いを届けてくれました。また、部活動を通して得た思い、先輩や後輩への思い、そして支えてくれた家族への思いは心に染みました。そして、ここにいるみんながいて泉ヶ丘が成っていること、それぞれがやるべきこと、やりたいことを決して忘れず羽ばたいていくと決意の言葉を述べてくれました。答辞の最後に「泉ヶ丘附属中学校」のことも申し添えてくれたことは、中学生及び中学職員一同、心から嬉しく感激しました。卒業式の歌は「仰げば尊し」「蛍の光」という古くから歌い継がれてきた歌を歌いました。伝統ある調べや美しい響きのことばたちは会場をやわらかく包み、何とも言えない感情の高まりがそこに在りました。中学生も歌詞カードを見ながら精一杯歌っていました。こうして3年間、そして附属中の先輩方は6年間、青春の日々を過ごした学び舎を巣立っていきました。「卒業生退場」の声がかかり、退場する卒業生達の顔には輝きが宿っていました。

高校の卒業に向けて~義友会入会式・表彰・式予行

振替休業日翌日の2月28日(金)は、朝から何となく慌ただしい一日でした。午前中3時間の授業の後、4時間目は大専心(大清掃)。翌3月1日(土)に行われる高校卒業式、そして来週に迫った高校一般入学者選抜検査を迎えるに当たり、校内をきれいにしました。午後は全校生徒が体育館に集まり、まず最初に高校3年生の義友会(泉ヶ丘の同窓会)入会式、表彰が行われました。義友会代表の方が来校され、代表生徒が「明日をもって義友会の一員となる」思いを述べました。引き続き、表彰。「読書の泉賞」「文字力優秀賞」には附属中の先輩の名前もありました。そして、高校卒業式の予行練習が行われました。入場から始まり、証書授与、式辞、当時、答辞、卒業式の歌と式の大枠を順序通りに行いました。吹奏楽部の附属中生も演奏を頑張っていました。卒業式は学校のさまざまな行事の中で、最も厳粛で大切な式の一つです。明日、気持ちを引き締めて式に臨み、先輩方の卒業をお祝いしましょう。

3年生「卒論発表会」

2月28日(金)1・2時間目に、3年生の「卒論発表会」が行われました。総合的な学習の時間・自然科学探究では1年生の頃から多くの特別な授業や体験を重ねてきました。また、疑問をもち、仮説を立て、実験や調査を行い、考察し、さらにその先へと進めていく、という一連の研究の過程を学んできました。来月14日に卒業式を控えた3年生は、この日、3年間の自然科学探究のまとめとして、そして2年生から2年かけて研究してきた内容を、それぞれスライドにまとめ、発表をしました。3年教室、中学図書室、技術室の3会場に分かれて、一人7分間の持ち時間での発表となりました。各会場、生徒が進行しながら発表していきました。自然科学探究で研究していくことも3年目になり、スライドを使った発表にも慣れ、分かりやすく伝えていました。今年度はSSH指定校となった初年度で、高校の理科の先生方が発表を参観してくださいました。質問やアドバイスをしてくださる場面もありました。中には熱が入って7分をオーバーして発表する生徒もいました。この3年間の研究の経験を財産に、高校理数科に進学し、さらに深く広く研究を進めていってほしいと思います。朝早くからの発表会だったにも関わらず、多くの保護者の参観をいただきました。ありがとうございました。なお、優秀な発表については、3月に行われる全体発表会で、附属中全校生徒を前に発表することになります。

1の6と3A語る会

2月26日(水)7時間目に、今年度附属中から理数科に進学した1年6組(附属中12期生)と、3年A組(13期生)が一堂に会し、語る会が開かれました。これは、現高校3年生が高校1年生だったときに始まったもので、今年で3回目。理数科1年生と附属中の恒例行事となっています。附属中出身の高校生と附属中生との同窓の繋がりをつくると同時に、高校生は自分の高校1年間を客観的に捉えながら総括し振り返り次に繋げ、中学生は、目前に控えた高校進学を念頭に、今現在から春休み、そして入学後の過ごし方などを聞き、自分自身のこれからの在り方を考え意欲に繋げていくことができます。中学3年担任からの話を皮切りに始まった語る会、最初に4人の高校生代表からの話がありました。築地泉樹さんは、競技科学について、受験のための勉強とは違う分野に挑戦し、思考力を育て世界を見視野が広くなるなったという自らの経験を話してくれました。冨吉創太さんは、勉強時間をあまり確保できていなかった中学時代を振り返り、切りかえて努力を始めたことで成績も意欲も高まったことや、数学ⅠAへの取組や体調を大切にすることを話してくれました。松山柚乃花さんは、自分の勉強への取り組み方や、高校の授業の受け方で気をつけた方がよいこと、SRMも含めて自ら興味をもって学びを進めていくこと等、すぐ役に立ちそうな具体的な内容を、自分の進路目標も絡めながら話してくれました。森山誠さんは、文武両道を頭に置いて、勉強も部活動も全力で取り組むことが大切で、時間をどう見つけて自分なりの取り組み方を見つけていくか工夫していくと同時に、時間があるうちにボランティアなどの活動にも積極的に取り組むことをお勧めすると話してくれました。続いて、高1(2~3名)と中3(2~3名)が14グループ(各グループ4~5名)に分かれ、座談会形式で率直に語り合いました。8分でメンバーを組み替えて語り合い、それぞれ多岐にわたる内容を語り合っていました。最後に高校1年の担任の先生から、「自分事」として捉えて進めていくことの大切さを話していただき、会は終わりました。久しぶりに見る高校1年生(12期生)は、ずいぶん成長し、頼もしく語ってくれました。来年の今頃、現在の中学3年生がどのように成長しどう語ってくれるのか、楽しみです。1年6組の12期生のみなさん、ありがとうございました。

3年生 性教育

2月25日(火)6.7校時に3年生は性教育として、県立看護大の学生が実施する「思春期ピアカウンセリング」を受けました。

まず、6校時は思春期の身体や心の変化や月経症状への対処法、プライベートゾーン、LGBTQ、デートDV、妊娠、性感染症等についての説明を受けたり、実験をしたりしました。性感染症についてのところでは、水回し実験をしました。誰とでもコップの中に水を交換して良いし、交換を断っても良いという説明後、スタート。実験後、魔法の水を全員のコップに入れると・・・ピンク色に変わった人とそのままの色の人が。色が変わる元(感染源)の水を持っていた人は一人だったのですが、その人と交換していない人も色が変わっていました。性感染症がどのように感染していくのかを、実験を通して学ぶことができました。

7校時はグループごとに、人生設計、妊婦体験、赤ちゃん抱っこ体験、妊婦さんの腹部触診体験を行いました。

赤ちゃんを抱っこしたり、妊婦ジャケットを着て寝て起きる・しゃがんでみる等を体験し、各々に気付きがあったのではないでしょうか。人生設計では、今後どのような人生を自分は送りたいのかを考える良いきっかけとなったと思います。最後に生徒を代表して黒木孝輔さんが御礼の言葉を述べました。

県立看護大の先生方をはじめ、授業をしてくださった7名の学生の皆様、貴重な時間を作って下さりありがとうございました。

妻ケ丘地区青少年意見発表大会・善行児童生徒表彰式がありました

2月25日(火)、妻ケ丘地区公民館で妻ケ丘地区青少年意見発表大会・善行児童生徒表彰式が開催されました。妻ケ丘地区にある6つの小・中・高・大の学校から選ばれた代表の児童生徒が、それぞれのテーマで意見を発表しました。本校からは、3年恒松光太郎さんが「中学校生活で学んだことを高校生活へ」と題して発表し、前向きな姿勢が伝わってくる素晴らしい内容でした。

「挑戦を楽しむことの大切さ」「上には上がいる」と痛感しながらも、さらなる高みを目指そうとする姿勢に感銘を受けました。今日の発表からは、恒松さんがこれまでの学びをしっかりと振り返り、未来に向かって前進しようとする意志が強く伝わってきました。恒松さんは、善行児童生徒としても表彰を受けました。これからの挑戦も、楽しみながら頑張ってください!

1年生、自然科学探究(SKT)発表会に臨む

全国的に極寒の3連休が明けた2月25日(火)から、1年生の自然科学探究発表会が開かれています。本校では探究学習の第1歩として、1年生が自分で自然科学分野の「なぜだろう、不思議だな」を見つけ、それについて仮説を立てて実験や調査を行い、考察していく一連の学習の流れを体験していきます。ですから、1年生は1年間で一つのテーマについて研究することになります。その発表会が行われたわけです。25日(火)は前半の20人が発表しました。明日26日(水)にまた20人が発表します。1年前はまだ小学生だった生徒たちですが、附属中生として1年経った今、それぞれが一生懸命スライドを作り、自分の研究について堂々と発表しています。質疑も積極的に行われていました。進行も生徒が担当していました。夏休み明けの都泉祭での発表から、新たな疑問が生まれ、追実験を行ってまとめていて、聞き応え十分でした。これから2年生~3年生にかけては、新たなテーマで(もちろん、1年生の研究を更に深め継続しても構いません)2年間での研究に臨むことになります。高校理数科ではさらに高度な内容を個人またはグループで研究していきます。1年生の発表を見ながら、これからが大変楽しみに感じました。また、お忙しい中、またとても寒い中、多数の保護者の方々が参観くださいました。また、質問をしてくださる方もありました。おかげで、生徒たちもよい緊張感のもと発表ができていました。ありがとうございました。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884