附属中のできごと

修学旅行通信⑧

5月15日(木)午後。東京ディズニーランドの午後はひなたに出ると、かなり暑さを感じます。ディズニーランドはとても広く、なかなか泉附生徒に遭遇できません。その中でやっと数組に出会うことができました。

東京ディズニーランドにも夕闇が迫り、イルミネーションも点灯し、長い夢の国の一日も終わりが近づく頃……三々五々と生徒たちが集合場所へと集まってきました。カチューシャをつけたり、サングラスをしたり、買い物袋を持ったり。楽しかった一日が伺える晴れやかな笑顔を浮かべながら。集合時刻より早く全員集合できました。この日は一般の方も利用するシャトルバスでホテルに帰るため、ディズニーランドで集合した場所付近で終わりの会を行いました。進行は井上結月さんが行いました。帰りのシャトルバスは満員で、時間が押してしまいました。このシャトルバスはいくつかの場所で止まり、お客様が乗り込んでこられるのですが、途中で乗ってこられた方々が乗れるように詰めたり席を譲ったりする生徒たちの姿が見られました。時間は少しかかってしまったバスでしたが、晴れやかな一日の締めくくりとしてふさわしい姿だったと思います。

三泊四日の旅の三日目、ここまで体調不良もなくみんな元気に過ごしています。

修学旅行通信⑦

朝6時にホテルの外の様子を伺うと、よい天気で少々暑そうです。修学旅行三日目、5月15日(木)の朝を迎えました。今日は1日かけて東京ディズニーランドを楽しみます。朝食はどの班も時間より少し前に集まり、ビュッフェスタイルの美味しい朝食をいただきました。朝から綿あめにチャレンジする人もいました。朝ごはんをたっぷり食べて7:50発のホテルのシャトルバスに全員間に合い、予定どおり東京ディズニーランドに到着しました。到着してみると、既に行列ができていて、入り口付近は人で溢れていました。泉附生は入り口から少し離れたところに整列し、井之上さくらさんの進行、学習係の内田陽菜さん・飯山結月さんの説明、実行委員長の田中史恩さんの話、甲斐先生からの話、添乗員の方の連絡・諸注意がありました。9時、いよいよ開園。生徒たちは思い思いに園の中へと進んで行きました。中では早速、耳がついたりメガネをかけたりした生徒たちに遭遇しました。13時にはパレードが始まりました。

修学旅行通信⑥

国立科学博物館を出て、次の移動前に少し早めの夕食のお弁当を上野公園で配付し、それをもってバスに乗り込みました。バスの中で隅夏波さんの号令で「いただきます」。お弁当はバスの移動中や駐車場に着いてからそれぞれのお腹のすき具合によって調整していただきました。昼食と時間が近いため、食が進まない人もいたようですが、このお弁当が本日最後の食事で、次は翌朝、ということになるため、頑張って食べていました。「ごちそうさま」の挨拶は前村柚奈さんが行いました。汐留でバスを降り、四季劇場「海」での18時半からの劇団四季「アラジン」観劇が5月14日(水)の最後のプログラムです。入場前にチケットを受け取り、劇場の中へ。綺麗で大きな劇場のそれぞれのシートに座り、開演を待ちます。映画にもなったお話なので、ストーリーを知っている人も多く、みんな、華麗で楽しいミュージカルに自然と引き込まれて大いに盛り上がりました。終演は21時を回っていました。劇の余韻に浸りながらバスに乗り込み、一路ホテルへ。帰りが遅くなるため終わりの会をバスの中でしました。進行は大西琉生さん。この日は班長会も兼ねて終わりの会を進めてもらいました。修学旅行二日目は盛りだくさんの1日でした。疲れはあるものの、みんな元気に学んだり笑ったり驚いたり表情豊かに過ごしています。

修学旅行通信⑤

修学旅行二日目、5月14日(水)二つ目の訪問地は浅草寺です。浅草寺に近づくにつれて、だんだん人が増えてきました。バスを降りてすぐ、浅草寺境内で素早く集合して記念写真を撮りました。そして、雷門と仲見世通りの方向、集合場所と時間を確認して解散。生徒たちは、お昼ご飯探索&お土産探索の旅へと出かけました。今は外国からの観光客がたいへん多く、中にはここで英語の課題「外国の方に話しかけ、一緒に写真を撮る」課題を達成する人も。集合時間に帰ってきた生徒たちに聞くと、「もんじゃを食べた」「ラーメン食べた」「メンチカツ」「たこ焼き」など、さまざまな食に挑戦していました。また、凶が多く出るとよく言われるおみくじで、大吉や吉をひいて喜んでいる人もいました。帰ってきた生徒たちの手には人形焼などのお土産が握られていました。

浅草をバスで発って程なくして国立科学博物館に到着。館内は広いため、集合時間と場所を確認して、早速入場しました。さまざまな生き物の進化や骨格標本、剥製など、すごい規模で展示がされていて、見どころ十分。お土産も主に理数に関するものがたくさんあり、そちらを物色している人もいました。最後にみんなで鯨のモニュメントの前で記念写真を撮りました。

修学旅行通信④

修学旅行2日目、5月14日(水)の最初のプログラムは、調布市まで移動して、NTTe-City-Laboでの研修です。本校から初めて訪れたこの場所、どのような学びになるかとても楽しみです。研修施設に入って、二つの班に分かれてさまざまなブースを移動して体験していきました。班によって順番は変わりますが、トレーラーハウス、ゴミ処理、遠隔栽培、ドローンなどのロボット、アート、eスポーツ、メタバース、災害対策など、多岐にわたる分野でNTTがその技術を活かし、社会に役立てようと、開発研究を進めていることが分かりました。その凄さに驚かされると共に、興味深く見学したり体験したりしました。未来に大変役立つ研究があり、その一端をこうして体験できることは本当に素晴らしいことです。代表としてeスポーツの体験で盛り上がったり、VR体験をしたりした人もいて、よい経験になりました。最後に、重留悠吾さんがお礼の言葉を述べました。通信の内容かと想像していた研修が、多岐にわたる人々に役に立つ興味深い研修だったてと、その喜びが伝わってきました。外に出て、並木道で記念写真を撮って、NTTe-City-Laboをあとにしました。スタッフの方々がバスが見えなくなるまで手を振って送ってくださいました。

修学旅行通信③

外は快晴、気持ちのよい5月14日(水)の朝を迎えました。6時のモーニングコール前から目を覚ました人もいたようです。6時55分にはレストラン前に多くの班が顔を揃えました。健康チェックカードを確認し、それぞれ思い思いにビュッフェスタイルの朝食を取り分けていました。大渡健慈さんの号令で、「いただきます」と挨拶しまし、食事開始。朝からみんな元気に朝食を食べました。約30分の食事時間いっぱい使って美味しくいただきました。長倉史拓さんの「ごちそうさまでした」の挨拶で食事を終えました。そして、8:10にはバスに全員乗り込み、今日の見学地へと出発。バスの中では、前迫奏亜さんの司会で朝の会が行われ、学習係の長安祐樹さん、濱口槙之介さんが今日の見学地についての説明が行われました。

修学旅行通信②

初日、5月13日(火)もすっかり暗くなり、バスに乗り込んでスカイツリーを発ってガイドさんのタイミングよい素晴らしい案内、運転手さんの巧みな運転で、東京の夜景を思い切り楽しみながらこれから3泊4日お世話になるホテル、イビススタイルズ東京ベイに到着しました。バスを離れる前に、運転手さんとガイドさんに割れんばかりの大きな拍手。本当にありがとうございました。ホテルは明るい色調の新しいホテルで、生徒の部屋には二段ベッドが二つずつしつらえれていました。スタート時点での遅れ(飛行機遅延)でやや時間は押しましたが、班長会もひらかれ、一日の振り返りも行えました。40名の3年生は元気に初日の日程を過ごすことができました。

※ 写真は5/14朝撮影

修学旅行通信①

約20分遅れのフライトは、順調に進み、12時半頃に羽田空港に到着。飛行機の中では、何やら道具を使って物理のミニ実験に勤しむ人もいました。空港で荷物をピックアップしてバスに再び乗り込んで、一路東京大学へ。途中、ガイドさんの巧みな案内で、東京の名所を車窓から堪能しました。予定より少し遅れて着いた東京大学では、係の方がで迎えてくださいました。まずは昼食。東京大学の学食は、多くの人で賑わっていました。それぞれ好みのものをカウンターから取って、会計へと進みます。支払いを済ませて、会場のあちらこちらで舌鼓を打ちました。食事が済んだら売店で東京大学ならではのお土産をゲットする人もいました。さあ、いよいよ宝谷先生の講義と体験実習棟での体験です。A1班・A2班・B1班・B2班の四つに分かれて学びました。最初にB班が、後半にA班が宝谷先生の講義を受けました。「海の波を理解し、安全な海洋の利活用へ」と題された講義、みんな興味深く熱心に聞いていました。どちらの班も質問も出て、先生もわかりやすく一生懸命答えてくださっていました。一方、講義と合わせて前半はA班が、後半はB班が体験実習棟に行き波を体感する曳引車走行体験や球体周りの流れの可視化実験などを見学したり、実際に乗ってみたり充実した体験活動をしました。最後にお礼の言葉を北郷尚大さんが述べました。今回の講義や体験で触発されたことなどを素直に伝えてくれました。最後に赤門前で写真を撮って大学探訪を終えました。またバスに乗り込んで、スカイツリーへ。ミールクーポンをもらって、みんなで展望台へ。高層からの東京の夕陽をみながら、それぞれ思い思いに写真を撮っていました。このスカイツリーでは、アニメとのコラボも行われていて、それを楽しみにしていた人もいました。集合時間まで自由行動をし、ギリギリまて楽しんで無事、集合場所のバスに帰ってきました。

3年生、修学旅行に出発!

よい天気に恵まれた5月13日(火)、3年生は待ちに待った修学旅行に出発しました。朝7:30の集合に、晴れやかな表情の40人が顔を揃え、実行委員の進行で、出発式が行われました。スローガンは「わしのこ~はばたこう、探究の旅へ」。「わ…湧き出る疑問を大切に し…質実剛健の精神で の…能動的に行動し こ…個性を磨こう」という意味が込められています。団長の小松教頭先生は「考えることを大切に、感謝の気持ちをもって」とはなしてくださいました。続いて田中史恩実行委員長が「この日を迎えられたのはみんなのちからがあってのこと。感謝して学びましょう」と話してくれました。スローガン確認では久野優さんのスローガン発表に続けてみんなも発表しました。次に萬壽瑛那さんが添乗員さんを紹介しました。準備の段階から細かく計画を立て連絡調整してくださり、この三泊四日の旅本番も同行してくださる添乗員さんには大変お世話になることになります。みんなで「よろしくお願いします。」と挨拶をしました。出発式が終わり、平峯楓士さんの指揮で、みんなで保護者の方々の方を向き「行ってきます!」と出発の挨拶をしました。いよいよバスに乗り込み出発。充実した三泊四日の旅の始まりです。この日、朝早くから中高の先生方が駐車場整理や見送りに協力してくださいました。ありがとうございました。

1時間ほどの空港へのバスの中で、上杉紗南さんの司会で朝の会が行われました。学習係の川崎隆生さんの今日の行程の巧みな紹介が光りました。現在、宮崎空港で、20分遅れの飛行機の出発を待っています。

明日から修学旅行!前日指導がありました

5月12日(月)7時間目に、3年生は明日からの東京・千葉方面への修学旅行に備えて、前日指導が行われました。義友会館に集合し、まず班ごとに整列。しかし、義友会館に入ってすぐは、整列・点呼・報告のペースをつかめず、結構時間がかかってしまいました。報告が終わったところで前日指導に入りました。実行委員会の進行の下、最初に係活動ごとに別れて、係としてすべきこと、心掛けること、注意することなどの事前指導が行われました。続いて「修学旅行のしおり」の読み合わせを行いました。詳細日程や保健面で、特に気をつけること等を中心に説明を受けました。最後に集団行動の練習を行いました。最初の整列に比べて、班長も活動のペースをつかんできて、スピードも上がり、てきぱきと行動できるようになりました。内容が豊富だったため、終わりきれるか心配でしたが、実行委員会を中心に約50分で前日指導を終えることができました。いよいよ明日から楽しみにしている修学旅行が始まります。目標やスローガンを忘れることなく、充実した3泊4日にしましょう。

生活・交通安全指導教室がありました

1年生は入学してすぐに学年単位で自転車に実際乗ってみての交通安全教室を実施しましたが、5月9日(金)6時間目に、中高全校生徒が一同に会し、交通安全と生活面の制服の着こなしについての「生活・交通安全指導教室」が行われました。前半は、都城警察署の方から、交通安全についてお話を伺いました。自転車通学生も多くいる本校ですが、自転車に乗る際の九つのルールや反則通告制度についてなど、分かりやすくお話しいただきました。宮崎県では自転車通学の中学生は登下校時のヘルメット着用が一般的に広く行われていますが、大人を含めた高校生以上の人たちは、ヘルメット未着用が多く見られます。また、自転車のルール違反に、罰金を含めた処置が行われるとのことこと。警察署の方からのお話を聞き、改めて交通安全の意識をしっかりともって行動することの大切さが分かりました。後半はカンコーショップの方から、制服の着こなしについてお話を伺いました。「公」の場面と「私」の場面に対する意識を高め、場にふさわしい服装や着こなしが「社会のルール」であることを理解し、「公」の場での服装である制服の着こなしを身につけることは社会人として生きていくためにとても大切なことだと分かりました。また、3S(清潔・爽やか・すっきり)が着こなしのポイントという説明も納得できました。制服を着るとき、「『質実剛健』『質実剛健jr』に沿っているのか」という問いかけの意味を常に考え、泉ヶ丘生活を送っていきましょう。お忙しい中来校くださり、お話をしていただきました都城警察署・カンコーショップの方々に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

四者会行われる

今年度、本校の清泉会(附属中生徒会)は、今年度の活動をⅠ期(4~6月)・Ⅱ期(7~9月)・Ⅲ期(10~12月)・Ⅳ期(1~3月)の四つの時期を区切りとして活動していくことになりました。5月8日(木)7時間目の学級活動の時間に今年度最初の四者会(1年~3年までの各委員会委員長と担当の先生による会議)が行われました。本来は4月末に予定していたのですが、都合により連休明けのこの日に設定されました。今回の四者会ではⅠ期(4~6月)の活動内容について各学年で意見を出し合いまとめていきました。また、今年度は生徒広報委員6名(各学級副理事・書記各1名)も集まり、広報委員会が開かれました。今後の活動内容と、6月半ばに行われる第1回学校説明会に向けて検討をしました。3年生のリードの下、それぞれしっかりとした話し合いが行われました。各専門委員はこの旬間の実質の活動期間は2ヶ月足らずとなります。よりよき泉附にしていくために、日々の活動を大切にしていきましょう。この時間、各教室では、他の生徒たちが静かに自習を行っていました。自走できる生徒たちが育ってきています。

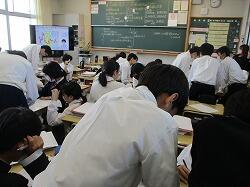

探究心とレジリエンス in English Class

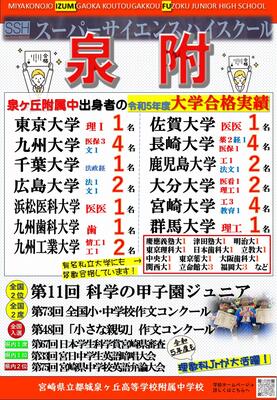

昨年度から指定を受けているSSH(スーパーサイエンスハイスクール)を一つの手段として、全職員が「未来を切り拓く科学技術人材の育成」に取り組んでいます。授業改革もその一つで、生徒たちに多方面からアプローチしていき、いろいろな課題における探究心を導いていこうとしています。

英語の授業ではALTのエリクシス先生と、「Izumi Treasure Hunt」を計画しました。英語で書かれた「7つのヒント」をグループで協力して解読していく活動です。これまでに学習した英単語や文法事項を総合して答えを導き出さなければなりません。辞書をひきながら、生徒たちはグループで役割分担を決めながら考えていました。時間いっぱい追究し,Treasure(宝物)にたどりつくことができました。

連休明けの一日

最終日は雨模様でしたが、連休のほとんどの日が好天に恵まれ、気持ちのよい5月の風を浴びたここ数日。5月7日(水)は、久しぶりに生徒たちが学校にやってきて、静かだった校内も一気に賑やかになりました。連休期間、どのように過ごしていたでしょうか。家族で外出した人、部活動に汗を流した人、友達と遊んだ人、趣味に没頭した人、家でのんびりした人……。4月からの新学期スタートでの頑張りを、ちょっと休憩と受け止めてくれる、そんな連休であればと思います。それぞれの連休を経て、また、通常の学校生活のスタートです。5月2日の遠足以来顔を合わせた生徒たちは、明るく元気です。通常といっても、部活動の地区大会が迫ってきていますし、2年生は大学探訪、3年生は修学旅行も控えています。それぞれ、先の見通しを立てて活き活きとした学校生活を送ってほしいと思います。

遠足で早水公園へ

前日夕方から雨が降り、校内遠足になってしまうのではと心配したのですが、当日は好天にめぐまれました。5月2日(金)に、無事、遠足で近くの早水公園まで全校で出かけました。早水公園は、今、あやめの花が咲き誇り、鯉のぼりが元気よく青空を泳いでいました。予定より早く着き、最初に30分程度、自由時間がとられました。学年入り混じり、公園の遊具を使って遊んだり、登ったり、ゆすったり……。シロツメクサで花冠を作っている人も……。予定時刻となり、全校生徒でレクレーションが行われました。今年から始まった、「ファミリー」(異学年によるグループ)対抗で、ふたつのゲームを楽しみました。ひとつは中央に置かれた空き缶を周りの円の外から倒して点数を稼いでいくゲーム。もうひとつは、ファミリーで異学年3人組をつくり、何かを乗り越えながらボールを次々と受け渡していくゲーム。お互い声を掛け合い、協力しながら楽しそうに取り組んでいました。企画してくれたのは清泉会執行部。楽しいゲームをありがとうございました。続いて学年別のレクレーションが行われました。ドッヂボールやケイドロ、陣取りなど、学級で企画したものを全員参加で楽しみました。さあ、いよいよお昼ご飯!諸注意を聞いた後、多目的広場やベンチ、芝生広場などに三々五々散らばり、美味しそうにお昼ご飯を食べていました。毎日お弁当を食べている生徒たちですが、こうして青空の下で食べるのはまた格別です。お弁当を食べた後はおやつTimeと自由時間。あちらこちらに移動したり、木陰で楽しくおしゃべりしたり、遊具で遊んだり、ボールや長縄を使って遊んだり……。2時間近くのんびりと過ごしました。再集合して、帰途についたのは14時過ぎで、15時頃には帰着しました。青空、あやめの花、鯉のぼり、心地よい風と一緒に過ごした心地よい一日でした。

英語でコミュニケーション♪

5月に入りました。4月10日の入学式から約3週間。附属中に入学してきた一年生も学校生活に早く慣れようと頑張っています。英語の授業では、自己紹介も兼ねてたくさんの会話活動をしました。一人一人、しっかりと英語でコミュニケーションをとることができていたようです。これからが楽しみですね。1Aの教室には、明日の遠足が実施されますように!と願いのこもった「てるてる坊主」が飾られています。想いが届きますように!

総合的な学習の時間 オリエンテーション

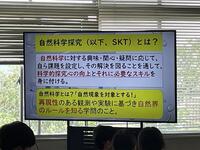

令和7年4月30日(水)の6時間目に、総合的な学習の時間のオリエンテーションを行いました。本校の総合的な学習の時間は、キャリア探究と自然科学探究(SKT)の2本柱となっています。キャリア探究の紹介では、これまでに行ってきた福祉体験、医療施設訪問など2・3年生が行ってきた活躍を紹介しました。今年も様々な体験が計画されていまるので、ホームページでも紹介できると思います。自然科学探究では、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けて、中高の継続で研究を進めていけます。中学校の間には、探究基礎Ⅰ(中学1年)、探究基礎Ⅱ(中学2、3年)の流れで学習し、高校でS.R.P(サイエンスリサーチプロセス)、S.R.M(サイエンスリサーチメソッド)、SSR(スーパーサイエンスリサーチ)へとつながっていきます。自然科学探究では、自然科学に対する興味・関心・疑問に応じて、自ら課題を設定し、その解決を図ることを通して、科学的探究心の向上とそれに必要なスキルを学習することを目標としています。自然現象といわれる物理学、天文学、化学、生物学、地学、数学などの中から疑問をもっていくことが大切になるので、研究テーマの設定が「鍵」です。日常にあふれている様々な疑問をメモできるよう探究ノートの準備も必要になります。それぞれ、自分の興味があるものを研究していけたらいいですね。

授業参観・PTA総会・学級懇談がありました

4月26日(土)に、本年度のPTA総会が開催されました。PTA総会に先立って、4月にスタートした新学級での学級担任による参観授業も行われました。1年A組・数学「正の数負の数の利用」、2年A組・社会「享保の改革」、3年A組・学活「1年間の抱負」。グループ活動あり、発表あり、どの学級も笑顔で生徒が取り組んでいました。多くの保護者の方の参観がありました。ありがとうございます。保護者の方は体育館に移動し、PTA総会が開かれました。PTA会長・学校長の挨拶の後、議長を選出し、議事に入りました。昨年度の事業や決算、本年度の事業予定や予算などの報告があり、承認されました。続いて場所を移動していただき、各学級で学級懇談がありました。それぞれ学級担任や副担任の紹介、学級の様子についてなど、今年度初めての学級懇談は和やかに進みました。2年生は職場体験学習について、3年生は修学旅行についての話もありました。また、学級の係の中で、長と副を決めていただく係もありましたが、協力して決めていただきました。学級懇談は予定通りお昼頃終わりました。午後、役員になった方で全体会などもあり、これもご協力いただきました。お忙しい中の貴重な土曜日でしたが、保護者の方々のご協力を頂き、充実した1日となりました。この1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

清泉会第10期執行部退任式、第11期執行部就任式

4月25日(金)7時間目に大会議室に附属中生が一同に会し、清泉会執行部の退任式と就任式が行われました。第10期執行部は、「日本一楽しい学校」を目指し、各委員会がさまざまなアイディアを出し、半年間頑張ってきました。縦割りSET、百人一首全体練習会、レクレーション企画、専心チェック、三学年交流会など、地道に活動を重ねました。ひとりひとりの挨拶にその歩みと思いが込められていました。ありがとうございました。第11期執行部はそれを引継ぎ、そして更に発展させていくことと思います。代表で清泉会会長の田中史恩さんがあいさつをしました。新しい執行部の活動に期待し、みんなで協力していきましょう。その後、3年生の都泉祭ダンス実行委員の竹中一莉さんから全体への連絡、生徒支援部の先生からのお話がありました。生徒たちが学級に戻った後は、早速新しい執行部が5月2日(火)の遠足に向けての話し合いをしていました。どんなアイディアで進んでいくのでしょうか。楽しみです。

Cタイムの時間に”Easter Hunting”

本校のALTであるエリクシス先生が、小さい頃、家族や学校で”Easter Hunting”の遊びをしていたようです。カラフルに色づけた卵を庭などに隠して、みんなで探す遊びです。その文化を1Aの生徒たちと一緒に体験しました。エリクシス先生が英語で作ってくださった「Hint」をたよりに、校内に隠されている卵をグループで見つけます。卵にかかれた「Key Word」を集め、最後に英語の文章に並べ替えます。グループメンバーと協力して英語を解読していました。

できあがった文章は、"April showers bring May flowers" でした。「4月の雨が5月の花を連れてくる」を意味する英語のことわざです。これは、4月に雨が降ることで、5月に美しい花が咲くことを表しており、辛い時期を乗り越えると幸せな時が訪れる、苦労の末に喜びがあるという、より抽象的な意味でも使われます。エリクシス先生も、1年生にわかりやすく英語で教えてくださいました。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884