附属中のできごと

日常の風景~連休明けの一日

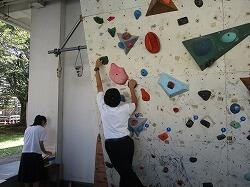

9月には3連休が二回もあります。9月17日(火)、3連休明けの泉附生は、7時間の時間の授業をしっかりと取り組み、放課後は部活を頑張っていました。放課後、外を歩いていると、いつの間にかたくさん花を咲かせている彼岸花。毎年、あっという間に成長し、ひとときの美しさを楽しませてくれます。義友会館ではバドミントン部が練習をしていました。0学年制度を利用している3年生も練習に顔を出していました。体育館は?と覗くと、男子バスケットボール部はちょうど練習を終えたところで、女子バスケットボール部が、ちょうど練習を始めたところでした。2年生・1年生にとって、新しいチームでの秋の大会が迫っています。一日一日を大切に頑張っています。体育館を後に外に出ると、秋の空が高く高く広がっていました。

学級組織決め~本年度後期の組織は?

本校では、中・高とも9月までを前期の学級組織、10月以降を後期の学級組織としてそれぞれ決定し、半年間の期間で活動しています。(一部年間通しての係などもあります)都泉祭明けの9月半ばは、後期の学級組織を検討・決定していく期間となります。2年生・3年生は学力推移調査もあった関係で、三つの学年同じ日に足並みを揃えて、とはいきませんでしたが、この一週間でそれぞれの学年の10月からの組織が決まりつつあります。本校では各学級で全体を総括する委員会が総務清泉会となり、総務をまとめる中心を理事という名前で呼んでいます。一般的にいう、学級委員長といった役割ということになります。例えば理事希望者が複数いる場合は、希望理由やどんな学級を目指したいか等を発表し、それから投票で決定していく、という学級もあるようです。副理事や書記、清泉会委員長なども希望複数の場合は同じような決定方法をとる場合があります。学級担任の先生方の話を聞くと、理事希望者が大変多かった、清泉会委員長を決めるのに希望が多かった等、やる気にあふれる泉附生の姿がうかがえ、大変嬉しく思います。新しい後期の組織は、次の清泉会集会の終了をもって動き出します。

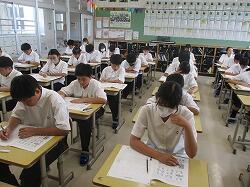

学力推移調査がありました

9月10日(火)~12日(木)の3日間、毎日1時間目に学力推移調査が行われました。今回は、2年生と3年生が受検しました。教科は国語・数学・英語の3教科です。この学力推移調査は全国の中高一貫校が受検している調査です。3日間、朝から真剣に取り組んでいる生徒たちの姿がありました。実力を出し切れたでしょうか。

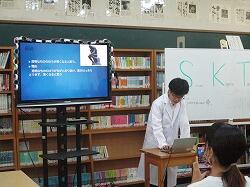

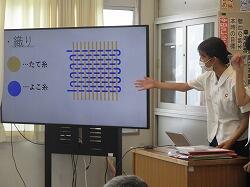

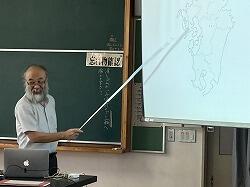

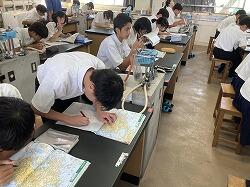

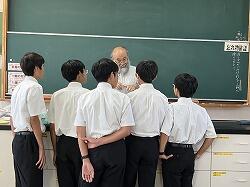

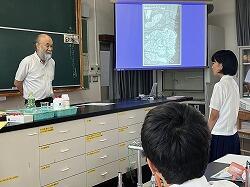

2年生、自然科学探究出前授業で火山について学ぶ!

9月11日(水)6・7時間目の2年生の総合的な学習の時間は自然科学探究分野の出前授業が行われました。2学期になって初の出前授業で、講師としておいでくださったのは宮崎大学教育学部の山北聡先生です。今回のテーマは「火山について」。火山の多い日本では、火山の恵みと同時に火山による被害も受けることがあります。その火山の多さを、持ってきた地図帳を参考に、白地図に生徒自ら記入していき、体感しました。日本・世界、さまざまな種類の火山があることを学びながら、私たちが住む都城も近くに霧島火山があることを想起しました。それは「死都日本」という石黒耀さんが書かれた小説にも取りあげられているという紹介もしていただきました。1ヶ月ほど前、大きな地震があった宮崎県。県民の多くが自然災害について考えています。火山について学んだことを、また家庭や地域でも話題にしてほしいと思います。最後に、生徒を代表して小山田安里さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、授業をしていただいた山北先生、また派遣くださいました宮崎大学に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

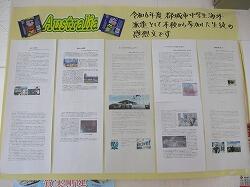

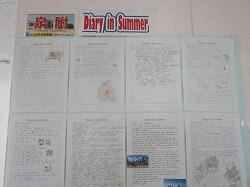

視野を広げて、世界を広げて~「英語」に触れる

現在、校内の1年生・2年生・3年生のフロアの近くに、英語や海外にまつわる掲示物が掲示されています。1年生のフロア近くには、本年度の夏休み、都城市の海外派遣事業でオーストラリアでのホームステイに参加した人たちの報告が貼られています。2年生と3年生のフロア近くには、Diary in summerと題された、それぞれの学年の生徒たちの夏休みの日記が英文で記され貼られています。それぞれどんな体験をしたのか、何を学んだのか、どんな気持ちになったのか、読み応えたっぷりです。英語に限らずどの教科もですが、その教科の授業で学んだことから、視野を広げ、世界を広げ、新たな学びを得て、活かし楽しんでほしいと思います。英語のさまざまな掲示物も、その一助となるはずです。

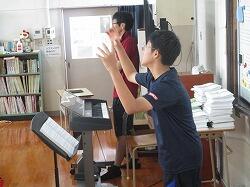

都泉祭明けの9月9日

とても楽しく充実した時間を過ごすことができた都泉祭が終わり、9月9日(月)は都泉祭明けの週の始まりの日でした。今までの準備や練習に毎日頑張ってきた日々。それは都泉祭の成功で終わるのではなく、これから先に繫がっていきます。校内を歩くと、文化清泉会の企画で掲示された三色の旗、キーボードなど楽しかった都泉祭の残り香もありました。また、自習コーナーでは次に向けて日々の勉強を始めている人を見かけました。3年生の教室には、明日から始まる学力推移調査のために、掲示物も貼られていました。日常を積み重ねながら、次に進んでいきましょう。

都泉祭最終日〜MJホールの部

9月6日(金)、都泉祭3日目、今年度の最後を飾るのは文化の部(MJホール)です。本来ならこのMJホールの部が都泉祭オープニングだったのですが、台風による自宅待機で、この日に開催となりました。校長先生を始めとした管理職の先生方による人気アニメ(漫画)の登場人物に扮したパフォーマンスから始まり、一瞬にして会場は大盛り上がり!続いてダンス部によるダンス披露(先生方のダンスのコーナーもありました)で、歓声や拍手に包まれました。中進生である高校3年生の村内賢伸さん、牧誠一郎さんの二人の軽妙なMCで進んでいくプログラムは、英語弁論発表となりました。3年・柳田桜子さんが、ずっと練習を重ねてきた成果を発表しました。タイトルは「Shochu is a blue ocean!」。焼酎蔵で育った柳田さんが、焼酎のすばらしさ、焼酎を介して培われた文化を広めるべく堂々と発表しました。来る18日(水)に行われる都城市英語暗唱弁論大会での発表に先立っての初披露で緊張したと思いますが、頑張りました。午前中には、部活動紹介動画や学級CMの動画紹介もありました。学級CMは、1年〜3年まで楽しいアイディアの動画となっていました。お昼ご飯は好天に恵まれて、神柱公園で三々五々採り、後半は、学級それぞれが集まって、合唱の声出しをしていました。

午後の部の最初が中学生合唱です。12時25分には中学生は待機。1年生がトップバッターですので、板付て開始を待ちました。合唱は次の通りの順番で行われました。

1年生 COSMOS 指揮・赤嶺大斗 伴奏・田中豊悠

2年生 虹 指揮・原田竣乃介 伴奏・柳田栞佑

3年生 JAI HO! 指揮・奥村知史 伴奏・新増淳(カホーン)

最初に舞台に登場した1年生、少々緊張の面持ちですが、指揮者の指示に従ってきちんと整列し、歌い出しました。綺麗なハーモニーが会場に広がり、澄んだ歌声を響かせました。2年生は、ぐんと声が落ち着き、少し大人びた雰囲気で、ソロパートも数名の代表で歌い上げ、男女の声のバランスよく美しい響きでした。3年生は、全てがヒンディー語の歌詞で、男女の掛け合いの中でリズミカルに歌い上げました。大変難しい選曲でしたが、3年生、最後まで仕上げてきました。途中にリズムに合わせて体を動かしたくなる場面が多々あり、実際に音に身を任せ、全身で歌っていました。ずっと練習を重ねてきた合唱は三つの学年とも本当にすばらしいものでした。続いて行われたいずみArtist Stageでは、1年の田中豊悠さんが、ショパンの「練習曲ハ短調作品10-12(革命のエチュード)」をドラマティックに演奏しました。会場中が水を打ったように聴き入っていました。午後の部の最後は、吹奏楽部による演奏でした。附属中生も3年生・平山笑里さん、福留叶望さん、1年生・大浜凜桜さん、大村夏穂さんがステージですばらしい演奏を披露しました。最初はミュージカル「レ・ミゼラブル」、2曲目は「イルベントドーロ」、3曲目「Get it on」、4曲目が「マツケンサンバⅡ」。会場は大変盛り上がり、大きな拍手を浴びていました。最後に今回の合唱の表彰が行われ、3年生が審査員特別賞チャレンジ賞、2年生の原田竣乃介さんが指揮者賞を受賞し、3年生は合唱練習を中心になって進めてきた奥村知史さんが、指揮者賞は原田さんがステージに上がり、校長先生から賞状を頂きました。中学生はもちろん、高校生や保護者の方々、先生方も笑顔で拍手!本当にすばらしい締めくくりとなりました。台風のために少し長い期間にわたって行われてきた本年度の都泉祭が終了しました。都泉祭そのものもすばらしかったのですが、準備をしていく段階で学んだことはとてもとても大きな財産になったことと思います。また、高校生のすばらしい働きぶりを目にできている附属中生は、目指すべき未来の姿を感じられたのではないでしょうか。これからの学校生活にぜひ活かしてほしいと思います。

明日は都泉祭最終日~合唱練習風景

9月4日(木)午後、附属中全学級が明日9月5日(金)の都泉祭最終日に向けて、合唱練習に力を入れました。1年生・3年生は義友会館を利用して、2年生は学級で、全体練習、パート練習と頑張っていました。いよいよ明日なので、歌そのものもですが、歌詞にあわせて歌に彩りを添えることや、出だしや最後を揃えることなど、さまざまな工夫を加えながら仕上げに余念がありません。さあ、明日は都泉祭最終日です。すばらしい合唱、個人発表、吹奏楽演奏、英語弁論、それぞれ楽しみにしています!

都泉祭2日目~体育の部

予行練習が行われた昨日(9月2日)に引き続き、好天に恵まれた9月3日(火)、都泉祭2日目となる体育の部が行われました。朝から陸上競技場に次々と体育服姿の生徒たちが大集結。団ごとに健康観察をしっかりと行い、開会式が行われました。赤・白・青の三つの団の団長の、明るく盛り上がる選手宣誓も行われ、準備体操を済ませ、エール交換に移りました。白団、青団、赤団の順にエールを交換し、最後に高校と附属中に向けてエールがおくられました。それぞれの応援団の演舞はとてもすばらしく、さすが泉ヶ丘生と誇りに思いました。プログラム1番は中学生トラクション。指揮台の上には3年・新増淳さん、下沖由依さんが上がり全体を指揮しました。1学期のうちから取り組んできた中学生によるダンスは、隊形変化で流れを作り、とても見やすく活気のあるダンスでした。頑張ってきた3年生のダンスプロジェクトメンバーのリードによりすばらしいダンスを披露できました。中学生が全員出場する種目の二つ目は、中学生リレーです。赤・白・青の1年生~3年生までがバトンを繋いでいきます。全員一生懸命走り、気持ちのよいリレーでした。見事1位を取ったのは赤団でした。選抜100Mには学年関係なく各団2名の計6名が走りました。女子は1位・後藤稟子さん、2位・隅夏波さん、3位・井之上さくらさん。男子は1位・重留悠吾さん、2位・大渡健慈さん、3位・黒木孝輔さん。以上の6名が表彰を受けました。さすが選抜選手です。すばらしい走りでした。午前中の中学生の種目として最後にあったのが、団技・台風の目です。体育大会でお馴染みの競技です。4人で棒を持ち、コーンを回っていきます。団に帰ってきたら、並んでいる生徒たちがジャンプしてその下を棒をくぐらせて棒をバトン代わりに繋いでいきます。スタートから青団がリードしてぐんぐん進んでいましたが、最後の最後に赤団に逆転され、赤団が優勝しました。みんなの協力の賜。おめでとうございます。午前中で時間がずいぶん押してしまいましたので、午後は30分遅れでスタートしました。最初に三つの団のアトラクションが披露されました。体育の部練習のほとんどをこの団アトラクションの練習に使い、高校生のリーダーの指導の下、練習を重ねてきました。その努力の成果は、この日十二分に披露されました。人数が多いですので、迫力があります。各団、隊形の工夫もあり、見どころ満載でした。中学生も頑張っていました。体育の部の最後を飾るのは、団対抗リレーです。代表は赤団が1年・外園一華さん、北村隼人さん、2年・後藤稟子さん、重留雄吾さん、3年・黒木澪さん、三重野泰雅さん。白団が1年・大村夏穂さん、川江悠真さん、2年・隅夏波さん、大渡健慈さん、3年・青山桜咲さん、中原唯正さん。青団が1年・天野天花さん、鎌田陽翔さん、2年・松山結愛さん、弓削海翔さん、3年・柳田桜子さん、種子田壮志さん。1年生女子がスタートで、中学生が最初を繋いで高校生へとバトンを渡していきました。抜きつ抜かれつみんなすばらしい走りを見せました。1位は赤団!しかしどの団も頑張りました。閉会式での成績発表。優勝は、見事赤団が勝ち取りました。そして、応援優勝は白団でした。高校生を中心とした応援団の皆さんのリードはすばらしく、中高生一緒になって盛り上がった1日となりました。大会では吹奏楽部の3年・平山笑里さん、福留叶望さん、1年・大浜凜桜さん、大村夏穂さんが開閉開式の演奏を、1年生の久保瑛尊さん、築地咲樹さん、野﨑志織さん、山崎央友果さんが放送で協力をしてくれました。暑い中での1日の活動でした。明日の振替休日は、しっかりと体を休め、木曜日に元気な顔を見せてください。すばらしい体育大会をありがとうございました。

体育の部予行練習行われる

先週予定されていた都泉祭体育の部の予行練習ですが、台風の影響で体育の部本番前日の9月2日(月)午前中に行われました。先週と打ってかわって大変よい天気に恵まれました。ただ、ずっと市営陸上競技場で練習ができていませんでしたので、省略しながらではありますが、本番にしっかりと臨めるように、安全に実施ができるように、必要な部分はていねいに行いましたので、少し時間が押してしまいました。それでも、さすがに泉ヶ丘の生徒たちです。一度の説明でしっかりと動くことができ、自分たちで作り上げていく都泉祭を体現していました。中学生は、中学生アトラクションは全てを通して実際にやってみました。中学生リレーは入退場とアンカーのみ走る、中学生団技は入退場と最後の3組だけが走る、という形で行いました。全体としては省略した形ではありましたが、応援などにも熱が入って、盛り上がりを感じました。明日、9月3日(火)、いよいよ都泉祭2日目体育の部開催です!

都泉祭開幕~1日目:学校の部

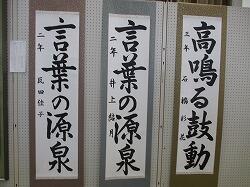

すばらしい天候に恵まれ、9月1日(日)、本年度の都泉祭(学校祭)が、本校を舞台とする「学校の部」から始まりました。8時30分から開会の部がオンラインでおこなわれ、中学生の発表・展示の紹介は、3年の石窪大和さんが、1年生の部から3年生の部までをまとめてコンパクトに紹介しました。初めて開会式がオンラインで行われ、動画等もあり、時間は押しましたが充実した内容でした。1年生は9時5分開始で自然科学探究の発表となっていたため、開始がやや遅れてしまいましたが、それぞれが1学期からテーマを決めて研究してきた内容を、上手にプレゼンテーションにまとめ発表していました。半年前まで小学生だったとは思えない立派な姿でした。会場も、さまざまなポスターや飾り付けで明るい雰囲気で、それぞれが書いたレポートも展示されていました。2年生は、6月末に行った職場体験学習を、それぞれ新聞と共にプレゼンテーションにもまとめていて、どのような体験学習であったのか、分かりやすく説明していました。2年生は、伺った職場の方にも今回の発表について案内しており、何軒か、職場の方もご覧になってくださいました。ありがとうございました。会場も、さまざまな道具を使って、楽しく見やすくレイアウトされていました。3年生は、5月に行った東京方面の修学旅行について、印象に残ったものをモチーフに模型を作ったり、みんなが楽しめるような遊び場を作ったりして、楽しく紹介していました。台風の影響で予定通りに進まず、ギリギリまで苦労してつくりあげた力作となりました。中庭では9時過ぎから書道部の書道パフォーマンスが行われ、大きな大きな紙に、書道部みんなで文字と絵を構成した作品を協力してつくりあげていました。中学生も、3年・石橋彩花さん、2年・井上結月さん、瓦田佳子さんが、りりしい袴姿で頑張っていました。10時から体育館で行われたビブリオバトルには、2年生・待木玲香さんが中学生として唯一参加し、発表しました。昨年度に続き、高校生に混じり頑張っていました。続けて体育館で行われたいずみArtist Stageでは、2年生・飯山結月さん、久野優さん、萬壽瑛那さんがバンドを組んで参加し、かっこいい演奏と爽やかな歌声を披露しました。義友会館には美術部の作品、書道部の作品が展示され、組紐体験などに中学生が積極的に参加していました。また、美術室では中学生の美術部員もレジンチャームや缶バッヂづくりを来場者に教えていました。屋台の食品を扱う場所でも、係活動で中学生も活躍していました。お昼近くになると、屋台の前は大行列。好天の下、外で三々五々食事をしたり、かき氷を頬張ったり、楽しそうに過ごす中学生たち。どの生徒にとっても、楽しい充実した1日となったのではないでしょうか。

都泉祭前日準備・リハーサル

「台風一過の快晴」も、のろのろ台風にあわせたように、ゆっくりとやってきました。8月31日(土)、8月最後の一日は柔らかな水色から青にグラデーションをつくるきれいな青空が朝から広がっています。当初の予定とはことなってしまいましたが、「準備してきたものをやりきる」という心もちの下、明日9月1日(日)の都泉祭1日目・学校の部、そして6日(金)の都泉祭2日目・MJの部に向けて、都泉祭準備が行われました。自宅待機開けのこの一日だけで完全な準備をしなければなりません。また、台風の後始末の清掃も、みんなで取りかからなければなかなか終わりません。ということで、とても忙しい一日となりました。朝一番に行ったのは、大専心(大清掃)。通常の清掃に加えて、今回は外庭を分担して、一面に散れた落ち葉などを集める作業も行いました。28日夜から29日にかけて、吹き荒れた風により一面落ち葉や枝が落ちている場所もありました。みんなで一生懸命協力して取りかかりました。その後は、それぞれ展示の準備を行いました。ただ、途中にMJホールで行われているリハーサルにも行かなければなりません。中学生の合唱のリハーサルには生徒全員で向かいました。それぞれ今回選んだ曲を初めて広いホールで演奏しました。出入り、立ち位置、間隔など、やってみて初めて分かることも多々ありました。音楽の中園先生も、途中で指示をしたり、確認したり、細かく指導してくださいました。また、いずみArtist StageのMJホールの部に出演する人や吹奏楽部の人は、それに先だって会場へと行ってリハーサルを行いました。

午前中の残りの時間と午後は、引き続き展示・発表準備と合唱の練習を頑張っていました。1年生・2年生・3年生それぞれ、発表リハーサルを行ったり、会場づくりを行ったり、それぞれ工夫を凝らし取り組んでいました。合間に合唱を入れる学級もあり、泉ヶ丘全体がにぎやかな午後となりました。

すっきりと「台風一過」とは言えませんが…

「かつてないような」と形容された台風10号のため、3日連続の自宅待機となった本校。のろのろ台風は、8月30日(金)朝の段階で、まだ九州上空を進んでいて、さらに日本各地に影響を与えそうで心配は尽きません。各ご家庭は現段階で被害等なかったでしょうか。泉ヶ丘では、雨の吹き込みや樹木の葉や枝が散る等の状況はありますが、大きな被害は免れることができました。明日8月31日(土)から学校再開の予定です。明日は翌9月1日(日)からスタートとなった、都泉祭準備を急ピッチで一日で仕上げなければなりません。何を優先すべきか、マネジメント力が問われる一日となりそうです。しかし、まずは生徒一人一人の無事で元気な姿に会えることが、なにより一番大切。台風は遠ざかりつつありますが、十分気をつけて、「命を守る」行動で過ごしてください。

1日中都泉祭に向けて活動した8月27日

速度を遅くし、予想よりもずいぶん九州に近づいてきた台風のため、泉ヶ丘では日程の変更等が行われています。また、8月27日(火)は、朝は晴れていたけれど、途中から雨と日差しが混じる台風接近を感じさせる天気となりました。この日、附属中では朝から中学体育が行われ、主に中学生アトラクションであるダンスの練習を一生懸命行いました。振り付けを覚えつつ、フォーメーションの指示も出て、ダンスの全体像が把握できるようになりつつあります。ダンス実行委員を中心に3年生がよく頑張っています。午前中後半は、文化の部の準備です。3年生が合唱の練習をするというので音楽室にあがってみると「JAI HO!」(ジャイホー)という難曲に挑み、少しずつ成長の階段を上っていました。職員室前に来ると、2年生数名がパソコンを覗き込みながら合議したり笑ったりしています。どうやらCM作りの一端を垣間見たようです。総合教室前を通ると、今度は1年生が数名、白い布を前に集中して頑張っています。学級旗つくりにいそしんでいました。技術室や教室では合唱や展示物つくりをそれぞれ行っていました。再度音楽室に上がると、今度は2年生が合唱の練習をしていました。1年生のころからずいぶん成長して男女とも大人の声に近づいてきています。仕上がりが楽しみです。午後は、文化の部の準備と団活動が行われていました。雨模様だったため、雨天計画で、団ごとに時間や場所を変えて、高校3年生のリーダーたちを中心に、アトラクションや応援の準備・練習をしていました。台風接近により、準備に多くの時間が割けない状況も生まれてきています。それも見越して、みんな頑張っていました。

中学体育でリレーとアトラクションの準備・練習

8月26日(月)2・3時間目に、中学体育が行われ、最初にグラウンドでリレーの入退場や待機位置・退場位置の確認をしました。1年生~3年生まで全員で繋ぐリレー、本年度はどのような展開になるのでしょうか。リレーの準備を手早く済ませ、2時間目の途中から体育館に入り中学生アトラクションの練習を行いました。この日は2曲目の振り付けを覚える、ということで、ダンス実行委員のステージでの説明に合わせて3年生が1・2年生の間に入り指導しながら進めていました。残り時間はあまりありません。短時間で覚えてよりよいダンスができるよう頑張りましょう!

ピアノ全国大会で健闘!

8月17日(土)~21日(水)、1年生・田中豊悠さん・2年生・瓦田佳子さんは、地方予選を勝ち抜いて東京で開かれた「ピティナ・ピアノコンペティション全国大会」に出場し、大健闘しました。出場は田中さんは個人部門と連弾部門、瓦田さんは連弾部門で、個人部門(出場60名)は東京オペラシティで、連弾部門(出場30組)はよみうり大手町ホールで開かれました。田中さんは個人部門ではバロック・クラシック・ロマン・近現代の四つの分野の曲を、連弾部門では田中さん・瓦田さんの二人で「ゲーム」J.Chr.バッハ「ソナタOp.18ー6第1楽章」を演奏しました。個人部門で田中さんはベスト26、連弾部門で田中さん・瓦田さんは全国2位とすばらしい結果を残しました。田中さんは、都泉祭MJの部のいずみArtist Stageで演奏する予定です。

週末も泉附生は大活躍・大健闘!

8月24日(土)、この日、いろんなところで泉附生が大活躍しました。

① 令和6年度都城地区会長旗中学生バスケットボール大会

高崎中学校で行われた都城地区会長旗大会に、男女バスケットボール部が挑みました。他の学校はまだ夏休み中のところが多いと思いますが、本校は2学期が始まってすぐで、忙しい中です。また猛暑の中、男女とも本当によく頑張りました。男子は髙﨑中相手に34-52で敗れました。2年生が2人しかいない中、1年生と協力してよく健闘しました。女子は妻ヶ丘中相手に34-60でで敗れました。女子は過去最高得点を挙げ、今までの努力が少しずつ形になって現れてきています。秋の大会も近づいてきています。さらなる成長のきっかけになる大会となりました。

② 令和6年度科学の甲子園ジュニア県二次予選

7月27日(土)に行われた一次予選を勝ち抜いた本校の2チームが宮崎県防災庁舎で行われた県二次予選に出場しました。「ジャイアントキリング」チーム(2年生 重留悠吾さん・田中史恩さん・平峯楓士さん)と「Lucky3」チーム(2年生 隅夏波さん・長倉史拓さん・原田竣乃介さん)の2チームです。筆記競技を終えて、取り組む実技競技。みんな集中して思考・工作・実験に取り組みました。そして、結果発表。参加チーム14チーム中、何と「ジャイアントキリング」チームが595点で県1位、「Lucky3」チームが518点で県3位というすばらしい結果となりました。これで本校は科学の甲子園ジュニア3連覇となりました。1位の「ジャイアントキリングチーム」は2位の小松原中学校のチームと合同で、12月に兵庫県で行われる全国大会に代表として出場します。おめでとうございます。

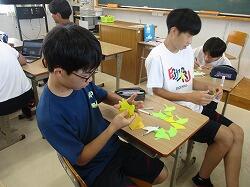

2学期2日目~都泉祭準備が本格的に

8月23日(金)は朝から2時間連続で中学体育が行われ、団技の練習と、中学生アトラクションの練習が行われました。まだまだ成長途中です。これからどんどんうまくなっていくでしょう。また、午後の時間は文化の部の準備を各学年、一生懸命取り組んでいました。写真でどうぞご覧ください!まだまだ暑い日が続いています。土日はゆっくり体を休め、しっかりご飯を食べ、健康維持を努めてください。

都城市中学生海外派遣事業の報告会がありました

8月22日(木)、市コミュニティセンターにおいて、都城市中学生海外派遣事業の報告会がありました。本校から参加した9名の生徒たちは、8/1〜8/7の期間、交流先であるオーストラリアクイーンズランド州立バーペンガリー・ステイト・セカンダリー・カレッジ(略称「BSSC」)で、交流授業や英語研修等の貴重な体験をしてきました。今日は、一人一人が、この研修を通して感じたことを市長や教育長の前で報告を行いました。全員、とてもいい表情で素晴らしい報告をしてくれました。これからも多くの方々に感謝し、様々なことに挑戦してください。

都泉祭文化の部の準備もスタート!

8月22日(木)5時間目、都泉祭文化の部の準備も本格的に始まりました。1年生の教室を訪れてみると、ちょうど合唱の練習をパートごとに行っていました。それぞれパートリーダーなどを中心に頑張っていました。2年生は6月末に行った職場体験学習について展示発表を行います。教室に入っていくと、これから取り組む内容について先を見通して段取りをしていました。3年生は修学旅行についての展示発表を行います。昨年度の例などを見た後、展示実行委員が、どのような展示にするか、班分けも含めて説明していました。明日から毎日のように準備が行われていきます。集中してよりよい発表にできるよう、みんなで力をあわせましょう!

中学体育スタート!

「中学体育」と言うからには、この時間は中学生全員の保健体育の授業、ということです。8月22日(木)1~2時間目に、都泉祭に向けての練習や準備として中学体育がスタートしました。都泉祭までのこの時間は、いつもの「各学年」ごとではなく、「各団」ごとに集合したり話し合ったり練習したり準備したりすることになります。この日、1時間目はリレーや団技の走順を確認しどこに並ぶや、団技「大風の目」の組み分けなどに取り組んでいました。2時間目は中学生アトラクションのダンスの説明や練習を、3年生のダンス実行委員のメンバーが中心になって取り組んでいました。どのように仕上がっていくか楽しみです。

「宮崎県いじめ問題子供サミット」に参加しました

8月21日(水)、宮崎県庁本館2階講堂で、「宮崎県いじめ問題子供サミット」が開催され、本校から3名の生徒(3年生 平山笑里さん、2年生 後藤稟子さん、1年生 江夏千彩紀さん)が代表で参加しました。本校は、今年度「いじめの未然防止に関する取組推進校」に指定されており、県内7つの小・中学校の指定校の代表者が集い、各学校の実践を発表したり、意見交換を行いました。3人とも堂々とした素晴らしい発表を行い、グループ協議においても積極的に発言するなど頑張りました。地元のテレビ局も取材に来ており、インタビューも受けました。

実力テスト行われる

8月21日(水)、2学期初日の午後の時間は、各学年国語・理科・英語の実力テストが実施されました。夏休み明けすぐに行われた実力テストですが、夏休みの頑張りがうまく出せたでしょうか。生徒たちは、テスト開始と共に、みんな真剣にテストに取り組んでいました。実力テストは、明日8月22日(木)までで、明日は社会と数学が行われます。

2学期始業の日~充実した日々を送ろう

立秋は暦の上だけかと思いきや、そこらあたりを境に、朝夕が少し涼しくなったり、台風が近づいてきたり、その影響でまとまった雨が降ったりと、季節変化を感じるようになりました。夏休みの間、宮崎は大きな地震に見舞われ、一時は津波注意報や南海トラフ地震臨時情報が出て、泉ヶ丘の生徒たちやご家庭・ご家族は大丈夫だったかと心配するとともに、普段の備えや心構えについて改めて考えさせられました。明るいニュースとしては、パリオリンピックで、日本の、世界のアスリートがすばらしい闘いを繰り広げ、テレビやネットの画面に釘付けになった人もいたのではないでしょうか。長かった、とは少し言いがたいかもしれませんが、約3週間の夏休みを終えて、8月21日(水)、2学期始業の日を迎えました。朝、久しぶりに会った級友たちと笑顔で会話が弾んでいました。朝の会を終えて、まずは30分程度の少し長い専心(清掃)を行って、学校をきれいにしました。続いてオンラインでの始業式・全校集会が行われました。出張中の校長先生に代わり、黒木総括教頭先生が話をしてくださいました。私たちは組織においても個人においても「『関係の質』を高めること」から始めれば、よいサイクルで回っていく、ということ。「『関係の質』を高める」には、人はそれぞれ違うことを理解し、お互いの見えない部分まで考えてコミュニケーションを取っていくことが大切。そうすれば、よい関係が築かれ、ポジティブな考え方ができ、「思考の質」があがり、それは「行動の質」も高め、「結果の質」の向上に繫がっていくーー途中で二人組になって絵を描くという楽しい活動も交えて分かりやすいお話で、すぐ目の前にある都泉祭はもちろんのこと、勉強でも部活動面でも何にでも通じる内容でした。校歌はオンラインですが全校が起立して、それぞれの教室で歌いました。続いて行われた全校集会では、進路支援部の先生からは、深まっていく秋のように、都泉祭などでは互いの関係を深めるのによい時期であること、そして都泉祭後には切り替えて、今度は個人を深める時期にしていこう、と話されました。生徒支援部の先生からは、慣れからくる油断がないように、例えば体調管理でも、登下校中の安全確保でも、貴重品の管理でもよいサイクルをみんなで維持していこう、と呼びかけられました。

場所を移動して大会議室で中学生集会が開かれました。最初に各学年代表が2学期の抱負を発表しました。1年生・川江悠真さん、2年生・田中史恩さん、3年生・満木凰友さんが、それぞれ今までの自分ができなかったこと、あるいはしてしまった失敗などを的確に捉え、2学期にはそこを改善していくよう努力したいと堂々と述べました。大峯教頭先生のお話は、最初に1年~3年までが一堂に会し、みんなでこうして集会が開けることを感謝して始まりました。先日閉幕したオリンピックの選手たちの言葉や行動から、諦めないこと・信じることの大切さや、「努力」についての考え方について話をされた後、目先の勝ち負けではない、「どんな自分になりたいか」という未来を見据えて努力していこう、と話を結ばれました。学習担当の先生からは、1学期最後に示された「計画・復習・挑戦」の三つのキーワードを再度挙げられ、泉附だからこそできることに挑戦していきましょう、と話がありました。生徒支援担当の先生からは、早速明日から始まる都泉祭の準備や練習に向けて、具体的な話がありました。養護の先生からは、暑い時期にさまざまな活動が続いていくので、睡眠をとる・食事を採る・水分を十分準備する、という大切な三つのことを話していただきました。集会後はそれぞれ教室に帰り、2学期の最初の学活で、担任からの話であったり、課題の点検であったり、午後の実力テストに向けての勉強であったり、それぞれの時間を過ごしました。

いよいよはじまった2学期。2学期も1学期の負けず多くの活動や行事が計画されています。また学習面も深まっていきます。共助ーー共に助け合いながら、共に伸びていきましょう。

「授業改革」職員研修

都城泉ヶ丘高校と本校(附属中)は、SSH指定校となり、様々な改革にチャレンジし、これまで以上に魅力ある学校づくりに全職員で取り組んでいます。今、本校職員は「授業改革」に本気で取り組んでいます。

本日8月19日は、職員会や職員研修を終日行いました。本日最後の研修のテーマは「生徒が主体的に学ぶ探究型授業とは?」でした。生徒の“進路実現は大事!““その後の人生はもっと大事!“と考え、今、生徒にどんな力を付ける必要があり、その為にはどんな授業に変えるべきか議論しました。今後も継続して会議や研修を実施し全職員で「授業改革」に取り組んでいきます。

拉致問題に関する中学生サミット

8月9日(金)、2年生の後藤稟子さんは、東京・浅草ヒューリックホールにて、「拉致問題に関する中学生サミット」に宮崎県代表として参加しました。午前中、拉致問題担当の林芳正大臣、拉致被害者家族会代表の横田拓也氏などのお話を聴きました。午後から拉致問題を世に広めるためのCM動画の案作りを群馬、三重、岡山の中学生と一緒に取り組みました。最後は17チームが力作のCM劇を発表しました。46年前の拉致被害が、未だに「問題」として在る現実があります。参加した中学生たちみんなの目が、真っ直ぐに前を向き真剣であったことは言うまでもありません。私たちが自分ごととして伝え広め訴えていくことの大切さを痛感したのではないでしょうか。

第69回宮崎県吹奏楽コンクールで演奏!

7月27日(土)に宮崎市民文化ホールで第69回宮崎県吹奏楽コンクールが開かれました。本校の吹奏楽部は、中高生一緒に練習を重ね、すばらしい楽曲を披露しています。この吹奏楽コンクールは、一般的に中学3年生、高校3年生にとって、最後の大きな対外的なコンクールとなります。(もちろん本校の中学3年生は、希望があれば継続して取り組むことができます)中学生の吹奏楽部員は、3年生の平山笑里さん(ホルン)・福留叶望さん(バスクラリネット)、1年生の大浜凜桜さん(サキソフォーン)・大村夏穂さん(クラリネット)の楽器を担当しています。披露した曲は課題曲3「メルヘン」、自由曲「ミュージカル『ミス・サイゴン』より」。指揮は部活動指導者としていつも指導に当たってくださる教山了悟先生です。前の演奏が終わり、いよいよ本校の演奏。しーんと静まりかえったホールに、指揮者の指揮に導き出される美しい音色が響き渡りました。結果は銀賞。すばらしい演奏をありがとうございました。

部活動で汗を流す

8月2日(金)、朝から猛暑が続いています。その中で各部活動は頑張っています。特に運動部は汗を大量にかきますので、こまめな給水・休憩が欠かせません。この日午前中、義友会館ではバドミントン部が練習をしていました。義友会館は冷房が入るため若干涼しくはあるのですが、体を動かしますから汗びっしょりになります。見に行ったときは、ちょうど2年生が高校生の先輩とシャトルを打ち合っていました。体育館では、午前中女子バスケットボール部が練習をしていました。暑い中ですが、顧問以外に高校の先生方も一緒に練習してくださっていて、本当にありがたいことです。真剣に、でも笑顔もこぼれつつ、楽しく練習しています。学校を出て、陸上競技場の横のテニスコートでは、男女テニス部が夏の日差しを全身に浴びながら練習をしていました。テニスコートの照り返しもまぶしく、15分練習しては休憩を挟みながら頑張っていました。午後、体育館では男子バスケットボール部が高校生と一緒に練習をしていました。中高生一緒に練習することで、多くを学び成長していきます。秋の大会に向けていよいよ2年生・1年生が中心となって活動をはじめたところです。暑さだけでなく生徒たちのやる気も充ち満ちているように感じられました。

8月になりました

1学期終業式が終わって数日。8月に入りました。普段は多くの生徒たちであふれている学校は静かです。静かな分だけ、ゆっくりと時間が流れているように感じるのは気のせいでしょうか。午後、校内を歩いていて中庭から管理棟の裏側を眺めると、昨年度塗り替えたばかりの壁の白さと空の青さ、芝生の緑のコントラストがとても美しく感じられました。ふと気づく墨の匂い。書道部の高校生が作品を仕上げようと熱心に練習していました。白い紙に濃淡のある黒の文字が踊っています。美しいです。書道室を出て、体育館に足を運んでみたら、女子バスケットボール部が一生懸命練習していました。猛暑の中、こまめに水分補給や休憩を入れながら頑張っています。秋へと繫がる練習です。聞くと、男子は午前中に練習をしたとのこと。暑い暑い中ですが、みんなそれぞれの場所で頑張っています。8月1日には、八月朔日(はちがつさくじつ…朔日は月のはじめの日のこと)=八朔(はっさく)という呼称もあります。昔、八朔に新穀をお供えして祝っていたそうです。九州では熊本県山都町の「八朔祭り」が有名ですが、各地にそのお祝いの祭りがあるようです。また、八朔というみかんは、八月朔日あたりには食べることができるから名前を付けられたとも言います。旧暦と新暦の暦のずれはありますが、こういった昔からの風習を知ると、少しずつ秋の収穫が近づいてきてると感じられます。最後に寄った高校図書館では静かに勉強に取り組む高校生たちがいました。今の頑張りがすばらしい収穫に繫がるのではないでしょうか。

医学部医学科進学希望者対象進路講演会

7月29日(月)14:30から、高校生と中学生を対象に医学部医学科進学希望者対象講演会が開かれました。中学生からは1年生2名、3年生2名の参加がありました。講師としておいでくださったのは富士学院学院長の村田慎一先生です。医学部進学を目指すとはどういうことか、授業や学校でどんなことを身に付けていくべきか、医師として働くとき何が大切か、入学試験はどのようなものなのか、進学先はどう選んだらよいかなど、具体的なお話を伺うことができました。参加した中学生からは「具体的に何を伸ばしていけばよいか知ることができ、視界が開けて明るい気持ちで前に進むきっかけになった」「自分に合っている大学を探すことが大切」「『医師』という仕事のすばらしさ、厳しさを学べた」「考えられる将来の選択肢が増えた」といった感想が聞かれました。このような機会を中学生のうちから得られるのも、中高一貫校である本校だからこそです。そういった機会をキャッチして自分に活かせるかは自分次第。アンテナを高くして自分自身を高めていきましょう。

1年生、「小学校新聞づくり」で出身小学校を訪問取材中

7月24日(水)を皮切りに、1年生が自分の出身小学校を訪問取材中です。実は、1年生国語科「出身小学校の新聞を作り紹介する」という取組で新聞作成をするために、出身小学校を訪問させていただき、先生方に取材をさせていただいたり、写真を撮らせていただいたりしています。取材をお願いするに当たって、各班長は取材のお願いの電話をかけさせていただき、日程調整や取材内容の確認など行いました。前もっての電話対応から始まり、夏休みに入ったばかりのお忙しいときに取材の許可を頂き、各小学校の先生方には感謝するばかりです。7月29日(月)午後には大迫琉晟さん、天野天花さん、政野煌月さんの3人が三股西小学校を訪問させていただきました。活き活きと取材を行っていたと伺いました。訪問取材は8月2日(金)まで続く予定です。1年生、しっかり頼みます。

高校オープンスクール~高校生の活躍から学ぶ

終業式の翌日、7月30日(火)は、高校オープンスクールが開かれました。それに向けて、高校生徒広報委員は約2ヶ月ほど前から準備を始め、高校生のボランティアの生徒たち(240名ほど)も7月初めの最初の集合からさまざまな協力を行いました。オープンスクール前日となる29日の午後には、義友会館に集まり、受付・誘導、模擬授業、座談会のそれぞれの準備や打合せを協力して行いました。高校生自ら多くのボランティアを前に指示をし、頼もしい様子です。ボランティアの面々には、附属中出身の先輩方もいました。

30日当日は、広報委員・ボランティア生徒たちは9時に集合し、会場作成や配信リハーサル、打合せなどを行いました。昼食休憩の後、12時には各担当場所につき、オープンスクールの開始を待ちました。受付開始と同時に多くの中学生・保護者の方々が体育館に入場され、徐々に体育館いっぱいになっていきます。高校生たちは、全部で28班に分かれて受付・案内・誘導を行っていました。体育館前方では応援団・合唱部・ダンス部がすばらしい演技を披露して、体育館の暑さを吹き飛ばしてくれました。体育館から各教室に別れた後、生徒広報委員会を中心に作成したとても分かりやすい楽しい動画で泉ヶ丘が紹介され、その後、模擬授業では、高校生が先生役や助手役になる授業もあり、参加した中学生は5教科の授業を楽しく受けることができたのではないでしょうか。附属中学校でも、10月に本年度2回目学校説明が予定されています。中学生の生徒広報委員も、2回目に向けて数回会議をもち、計画を立てているところです。「泉ヶ丘のために」「泉ヶ丘を希望してくれる中学生のために」と、ボランティアでこんなに多くの高校生が協力する姿は、附属中生にとって身近に在るすばらしいお手本です。第2回学校説明会に向けて、附属中生も協力していきましょう。

1学期終業式・中学生集会~充実した夏休みに!

ニュースなどで伝えられるところによると、7月20日前後に夏休みに入っている小中学校が多かったようですが、本校は1学期終業の日を7月29日(月)に迎えました。この日は、朝の会が終わったら50分間の大専心(大清掃)に早速取りかかりました。いつもは僅か10分ほどの時間しかとれないので、普段できないところを丁寧に掃除しました。教室や廊下などは床を磨いてワックスをかける作業もありましたので、ぎりぎりまで一生懸命取り組みました。

終業式・全校集会は、暑さ・感染症等を考慮して各教室にオンライン配信で行われました。校長先生はお話の中で課題を示されました。「学校生活で欠かすことができないもの」をできるだけ多く、最低でも10個以上あげて、と話しかけられ、生徒たちは考えを出し合っていました。しばらく時間をおいて話されたこと。ある研究によると、人間は1日35,000回の選択の判断をしている。学校生活に欠かすことのできないものの選択判断には「授業」「友だち」「部活動」いろいろあるだろうけれど、その大前提に「命」がある。命を守ることを最上位の選択判断としてほしいー生徒たちは頷きながら耳を傾けていました。校歌斉唱を各教室で起立して行い、終業式は終わりました。続いて行われた全校集会では、進路担当の先生から「22日間の夏休み、時間だけはみんな平等にある。どう使うかで結果が変わる。時間を自分の味方につけよう。」というお話、生徒支援担当の先生から「交通事故に気をつけ命を守ること、判断基準に『ばれなければよい』というものがないか考えること」というお話がありました。

その後、場所を大会議室に移して行われた中学生集会では、最初に1年生・川本更さん、2年生・吉岡果胡さん、3年生・種子田壮志さんが1学期を振り返っての発表を行いました。それぞれ、1学期での経験で学び合い視野を広げられたこと、あいさつや返事・提出物等基本的事項を大切にしたいことなど、成長できた点、これから改善していきたい点などしっかりと前を向いて堂々と発表しました。生徒支援担当の市橋先生は、「心身共に健康にあること、自分の力で立ち上がる力もてるようになってこそ健康になる」という話を、オリンピック選手の例を取りあげながら分かりやすく話してくださいました。学習担当の杉田先生は、「計画・復習・挑戦」の三つのキーワードを示しながら夏休みの学習の取組について話してくださいました。保健安全面では、養護教諭の岩本先生が、体と心の自己管理ができるように成長していってほしいと話されました。第1回実用英語検定・第1回漢字能力検定の合格者の紹介もありました。集会が終わったら、各学級で1学期締めくくりの学級活動。通知表も渡され、いよいよ夏休みです。22日後の休み明けに元気でみんなで2学期をスタートできるよう、充実した22日間にしましょう!

科学の甲子園ジュニア 1次予選が行われました。

7月27日(土)小林中央公民館で科学の甲子園ジュニア1次予選が行われ、本校から4チーム12名が挑みました。県内29チーム87名が3会場で同時に行われており、筆記競技と実技競技の合計得点が高い15チームが8月24日に行われる2次予選に進むことができます。そして、最終的に2チームが県代表として12月13日から姫路市で開催される全国大会への切符を手に入れることができます。

都城市中学生海外派遣事業の出発式がありました

都城市では中学生20名を対象としたオーストラリアへの海外派遣事業があり、7月26日(金)に市中央公民館で出発式が開催されました。選考の結果、本校から9名(1年生2名、2年生5名、3年生2名)の生徒が参加させていただくことになりました。8/1〜8/7までホームステイを通してたくさん交流して元気に帰ってきてください。

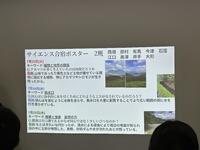

2・3年生、サイエンス合宿から帰ってきました!

7月26日(金)12:30頃、4台のバスが本校に到着しました。御池青少年自然の家でサイエンス合宿に参加していた中学2・3年生と、高校理数科1年生が合宿を終えて帰ってきました。SSH指定を受けて初めて取り組んだ学びの機会、2年生、3年生はどうだったでしょうか。懐深い自然の中に入ってさまざまな学びを得られたことと思います。雨模様でもあり、湿度気温ともに高く、水分や塩分の大切さやヒル等に気をつけながら過ごさなければならないことも学びましたね。班編制は縦割りで、高校生と一緒に学びを深め、親睦も深められたと思います。今回学んだことを、これからの自然科学探究や高校に入ってからの学びにつなげていきましょう。

サイエンス合宿⑥発表(最終号)

4つの会場で各班の発表が始まりました。ある班の発表の一部を紹介すると、

キーワード:「火山と植物との関係」

問い:「韓国岳は木々が生え、その近くの硫黄山には生えていないのはなぜか。」

仮説:「硫黄山は新しくできた活火山のため地下の土の温度が高いからではないか。また、山から有毒な火山ガスが出ているからではないか。」

理由:「新しい活火山のため、まだエネルギーがありマグマも活動しているため、地下の温度も高いと考えた。硫黄は人対に有害だから植物にも悪影響を与えると考えたから。」

中学生も、3日目のフィールドワークを通しての発表を頑張っていました。問いを立てることの難しさや面白さを感じたようです。これからも「なぜ?」「多分こうだろう」と考える癖をつけて欲しいです。

今回の合宿には多くの方々のご尽力・ご協力があって実施できました。関係の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

サイエンス合宿⑤朝食

7月26日(金)サイエンス合宿最終日は曇り空です。残り半日で終了ということで中学生にとってはあっという間です。みんな元気に起床し朝食をいただきました。水筒もお茶も補充し、部屋の片付けと発表の準備に向かいました。

サイエンス合宿④振り返り・発表準備

夕食後、お風呂に入ったら各班ごとにサイエンス合宿の振り返りをしました。明日は、各班が発表をし、相互評価します。「問い」「仮説」「デザイン」「発表」の評価基準で審査します。高校生が中心となって発表準備をしてくれますが、中学生にも一部役割を与えてくれたり、会話の中に入れてもらいながら理数科の先輩方と一緒の時間を過ごしました。

サイエンス合宿③野外炊飯

火おこしの火を持って、炊飯場へ向かい野外炊飯をしました。今夜のメニューはカレーライスです。雨が断続的に降る中、用意された薪が湿り、火を大きくするのに苦労した班が多かったようです。最終的にはみんな美味しく頂くことができました。中高生が和気藹々と調理したり食事したりする姿がとても微笑ましく、新鮮に感じました。

サイエンス合宿②火おこし体験

フィールドワークを終え、休憩の後、各班ごとに火おこし体験を行いました。早い班は20分程で火を起こすことができましたが、1時間以上粘っても付かない班もありました。雨の降る中で湿度も高く、条件が良くなかったのかもしれません。体験を通して「なぜ?」をたくさん見つけたでしょうか。

サイエンス合宿①フィールドワーク

学校を出発し、御池にある野鳥の森に到着しました。天気は曇りです(雨が降らないことを願うばかりです)。これから高校1年生理数科の先輩達とグループになり、フィールドワークです。散策しながら「問い」をもち「仮説」を立てるミッションが与えられます。探究のプロセスを学ぶのが目的です。各班の担当職員はファシリテーターとして一緒に行動しますが口は出さず、生徒の主体性を育みます。

2・3年生、サイエンス合宿に出発!

7時過ぎに降った雨はかなりの強さで心配しましたが、出発の8時前には雨も小休止し、あまり濡れずにバスに乗り込むことができました。2年生・3年生は、7月25日(木)から「サイエンス合宿」に一泊二日で出かけました。行く先は御池少年自然の家。1年生の入学当初に行った御池体験学習とは目的が違います。高校1年6組・7組は23日(火)に既に出発していて、高校生に合流します。朝、バスの中を覗くと、みんな元気です。ほぼ予定どおりに2台のバスは御池目指して出発していきました。駐車・下車の案内に、朝から高校の先生を中心に大勢の先生方が協力してくださいました。ありがたいことです。天気予報は、雨も降りそうだと伝えていましたが、熱中症・感染症・虫等に気をつけながら、サイエンスの学びに勤しみましょう!

中学生集会とポンポン作り

7月24日(水)4時間目、大会議室で中学生集会が行われました。1学期終業の日の中学生集会時に教頭先生が出張で不在のため、急遽、教頭先生の話と地区大会・県大会の表彰をしてたたえたいとのことで開かれました。教頭先生からは、次のようなお話がありました。「1年生は新しい出会いがあり、2年生は先輩としての自覚をもち、3年生は高校生になる準備を始め……と、それぞれが新しいことに挑戦しさまざまな学びを得て成長したことを誇りに思ってほしい。夏休みは自分を成長させる期間。①健康で過ごす。②学びの時間をもつ。③家族や友人との時間を大切にする。④安全に気をつける。これらのことを大切に、よい成長の期間を過ごし、2学期にまた元気に会いましょう。」それぞれの学年の成長を具体的に話してくださり、これから迎える夏休み、その先の2学期に向けて、しっかりと進んでいこうと呼びかけてくださいました。その後、25日から予定されているサイエンス合宿についての最終確認と、安全面から、ヘルメット着用の確認が再度行われました。特にヘルメット着用については、ついつい気持ちが緩みがちになる夏休みです。「最悪を想定して動く」「自分の命は自分で守る」という言葉を反芻してほしいと思います。中体連主催の地区大会の表彰は三つの表彰が行われました。

〇 都城地区中学校総合体育大会水泳競技

男子100M背泳ぎ1位 吉村怜雅さん(3年)

男子200M背泳ぎ1位 吉村怜雅さん(3年)

〇 都城地区中学校総合体育大会バドミントン競技

女子団体3位 都城泉ヶ丘附属中学校 (代表:中田希來さん)

おめでとうございます。

その後、教室に帰り、この時間の後半は、都泉祭に向けてのポンポン作りについて、3年生の実行委員が1年~3年の教室で説明・指導をし、全校ポンポンづくりに勤しんでいました。2学期が始まってすぐ行われる都泉祭。ポンポンも、まだ出来上がり途中のようです。ポンポンを使って、どんなダンスが仕上がるのでしょう。楽しみです。

宮崎県総合体育大会報告⑤~テニス

7月20日(土)・21日(日)・23日(火)と、三日間にわたって本校の男女テニス部が宮崎県総合体育大会のテニスの部で大活躍しました。うち続く猛暑の中、宮崎市・生目の杜テニスコートで大会は開かれました。1日目は団体戦。男女とも団体戦では善戦虚しく1回戦で敗退。その悔しさをもって2日目から行われた個人戦の戦いに臨みました。男子ダブルスでは3年の藤田充希さん・奥津至禮さんペア、黒葛原漣さん・真方芯さんペア、女子ダブルスでは3年の下沖由依さん・前畑杏さんペアが初戦を勝ち上がり、23日(火)の3日目に進みました。3年男子の山崎真侍さん・種子田壮志さんペアは1回戦シードで2回戦・3回戦と勝利し、準々決勝へ。準々決勝で健闘するも惜敗しましたがベスト8の成績を残しました。シングルスでは男子は2年生の大形奏さん、女子は3年生の柳田桜子さんがそれぞれ初戦勝利。残念ながら敗戦という結果にはなりましたが、強敵に果敢に立ち向かった3年生の海田聡宇美さんの姿も感動的でした。1年生から3年生までみんなで臨んだ大会。一生懸命プレーし、全力で頑張った生徒たちに大きな拍手を贈りたいと思います。このテニス競技をもって、本校の宮崎県総合体育大会は終わりを告げました。後輩たちは、先輩たちのこの頑張りを胸に、後に続いてくれることと思います。

大暑

暦の上では7月22日(月)から二十四節気でいうところの「大暑」に入りました。これから8月7日の立秋までの期間、1年で一番暑い季節ということです。しかし、泉附の生徒たちは7月29日まで午前中に授業、午後から面談や部活動と忙しく過ごしています。7月23日(火)朝、高校1年生理数科ふたクラスが、「サイエンス合宿」のために御池青少年自然の家に向けて2台のバスで出発しました。暑い中ですが、熱中症等に気をつけつつSSHプログラムで楽しみながら力を付けます。中学2・3年生も7月25日(木)からこのサイエンス合宿に参加します。高校生の先輩方を見倣いながら、共に学習をしていきます。

【送迎車が一方通行で流れています】 【よい天気で暑くなりそうです】

宮崎県総合体育大会報告④~陸上競技

7月21日(日)13:55から、1年生の齋藤誠志朗さんが、地区代表としてひなた陸上競技場で行われた宮崎県総合体育大会陸上競技・1年生1500mタイムレース決勝に出場しました。照りつける熱い日差しの中、全力を尽くして走りました。記録5分12秒35。よく頑張りました。これからさらに練習を重ね、次の大会へとつなげてほしいと思います。

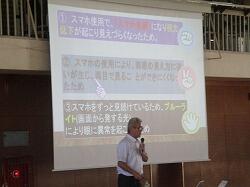

人権学習がありました

7月22日(月)1・2時間目、中学生・高1生・高2生を対象に人権学習が行われました。今回の内容は「ネットトラブルを回避するために・健康被害とメディアの危険な関係」。講師としておいでくださったのは子どものネットリスク教育研究会の戸髙成人様です。暑さ対策や感染症対策のため、中学生ははじめはネット配信で聴いていたのですが、なかなか明確に聞き取ることができず、体育館に移動してお話を聴くことになりました。一度広まった情報は後から全て消すことはできないことなど、情報発信に関するリスクについてや、スマートフォンなどに使われているブルーライトと健康の関係など、再確認できたり、初めて知ったりすることが多くありました。中学生は先日も「いのちの授業」でスマートフォンとの付き合い方について考えましたが、これから先も常に情報をアップデートしながら考えていかなければならないことだと改めて感じました。お忙しい中、学びの多いお話しいただいた戸髙様に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

美珊さん、また会いましょう!

2週間は本当にあっという間でした。7月8日(月)から本校の2年A組の一員として過ごしてきた髙橋バレト美珊さんが7月19日(金)で留学期間を終えました。短い期間でしたが、この間、スポーツクラブを利用しての水泳の授業、いのちの授業、団色発表など様々な特別授業や行事があり、多くの経験ができたのではないかと思います。昨年夏も共に過ごした14期生(2年生)ですので、普段と変わらない日常の中に美珊さんがいる、という自然で和やかな雰囲気で楽しく過ごしていました。文字力テストも一緒に頑張りましたし、国語の短歌の発表では担当のところを堂々と発表し、朝の会や帰りの会の司会もしっかりと担当しました。最後の日の帰りの会では美珊さんがみんなに話をし、一人一人にプレゼントを贈ってくれ、2Aのみんなからは代表の生徒のメッセージと、力作の寄せ書きが贈られました。これからまたフランスに帰って学校生活を送る美珊さん、日本と少し距離はありますが、日本とフランスで、共に頑張っていきましょう!そして、また会いましょう!美珊さんはこれからもずっと泉附の仲間です。

合同体育で都泉祭に向けてスタート!

7月19日(金)4時間目、1年~3年まで全学級で保健体育の授業が組まれ、「3学年合同体育」が行われました。これから、9月初めに予定されている都泉祭に向けて準備を進めていくことになります。保健体育の授業でも、今後、合同体育なども予定されていて、都泉祭体育の部に向けての練習が行われます。この日はそのスタートの時間。どのような種目に出場するのか、これからどのような練習をし動いていくのか、保健体育の新地先生からプレゼンテーションの形で分かりやすく説明がありました。途中で「中学生アトラクション」を中心となって進めていく3年生のダンス実行委員からの話や、リーダーの紹介などあり、最後には三つの団で場所を移動して話し合いや活動が行われました。どんな都泉祭にするのか、どんな都泉祭にできるのかーそれはこれからのちいさな一つ一つの練習や準備の積み重ねにかかっているのです。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884