お知らせ

4年ぶりに開催された第73回都城市陸上運動教室(6年生)

都城市内36校の6年生が集まり開催された、第73回都城市小学校陸上運動教室

晴天の秋空に恵まれ、選抜種目8種目(100M、800M、1000M、50Mハードル、走り高跳び

走り幅跳び、ソフトボール投げ、400Mリレー)一般種目(80M走)で競い合いました。

昼食時には都城泉ヶ丘高校の陸上部によるデモンストレーションも行われ、大いに盛り上がりました。

東っ子は、競技に応援に全力を出し切りました。

『五気』あふれる姿がいたるところで見られた陸上運動教室となりました。

入賞者は以下のようになりました。おめでとうございます。

〇 100M走 1位 涌水 蒼晟 3位 上川 葦織

〇 50Mハードル走 4位 千代反田 蒼 4位 野平 希來

〇 ソフトボール投げ 1位 川原 大知

〇 400Mリレー 2位 男子(千代反田 蒼・川原 大知・上川 葦織・涌水 蒼晟)

4位 女子(柚木﨑 唯音・宇﨑 千絢・赤石 ここあ・岩切 陽香)

居住地校交流の様子(2年生)

都城きりしま支援学校と東小学校の居住地校交流活動がありました。

きりしま支援学校の2年生の友達との交流でした。

いきなり大人数の前で、緊張してしまうかな?と考えたりしましたが、

そこは子供同士、児童代表の歓迎のあいさつの後、大きな声で自己紹介もできました。

「子犬のBINGO]や「ドレミの歌」「いるかはざんぶらこ」「パプリカ」等を

歌ったり踊ったり、クイズやゲームも取り入れ楽しく交流することができました。

あっという間の1時間で、まだまだ子供たちは一緒にいたかったようでした。

「また来てね」と声をかける子供たちの姿も見られました。

両校の子供たちにとってとても意味のある活動となりました。

戦争体験者からの貴重なお話(6年生)

6年生は社会科の時間を使って、戦争体験者から直接お話を聞きました。

戦後80年近くなり、戦争体験者の方々も御高齢となっています。

今回、宮崎県戦争体験派遣事業の語り部である藤田悦子さんに来ていただきました。

2時間にわたり、立ってお話をされました。

以前は、小学校の教員をされていたとのことで話し方や声の張りは、さすが先生だなと感じました。

子供たちは、11月には修学旅行で知覧平和特攻記念館に行きます。

今回の話をもとに、さらに学びを深めていきたいと思います。

これからの日本や世界を担う、時代を担うものとして必要な学びとなりました。

藤田先生、本当にありがとうございました。

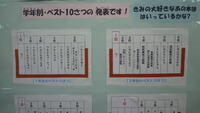

東小学校の委員会活動の紹介

今年度も全校児童に向けて委員会活動の紹介がありました。

委員会活動はクラスの係活動の学校版と考えていただいてよいと思います。

7つの委員会が、東小学校をよりよくするために日々、充実した活動に取り組んでいます。

今年は、グーグル・スライドに画像やお願い等を書き込み、プレゼンテーションしました。

委員会の代表が、全校児童に分かりやすく作り上げ、委員会の取組を知ってもらいました。

学校の活性化は、子供たちの自治的自発的な活動を主とする、委員会活動の充実にかかっています。

残りの日々、さらに充実した取組が見られそうです。

ALT(外国語指導助手)研修会が東小で開かれました。

市内のALT(外国語指導助手)の方々の研修会が、東小学校で行われました。

本校は古川教諭が外国語教育実践教員となっています。

本校のALTであるギャビン・林田さんとのTTでの授業でした。

今回は、夏休みに行った場所の紹介でした。一人ひとりがスライドにまとめ、英語を使って説明していました。

ペアやグループで生き生きと楽しく外国語に取り組む子供たちの様子を見て、確実に表現力が養われているようです。

通常の授業は、担任と古川先生とギャビンさんとの3名での授業となっています。

丁寧な指導で、子供たちも外国語の授業が大好きなようです。

分かる➡できる➡楽しい のよきスパイラルになっているようです。

おかげ祭りを知ろう「ふるさと学習~地域のむかしを知ろう~」3年生

今年で5回目になる、おかげ祭りの体験学習

初めに山路さんより「おかげ祭り」のことについて詳しく解説していただきました。

祭りの意味や祭りの準備やしきたり、初めて知ることが多かったようです。

その後、いよいよ体育館での体験学習

クラスごとに「神輿」「太鼓」「獅子舞」の3つに分かれて、順番に体験していきました。

神輿の重さに驚き、太鼓のリズムにドキドキしたり、獅子舞の中に入って実際に舞ったりしました。

どの体験も初めての子供たちが多く、楽しく取り組むことができました。

20名ものおかげ祭りの保存会の皆さんに来ていただき、充実した体験活動となりました。

来年のおかげ祭り、きっと多くの子供たちの参加があることでしょう。

本当にありがとうございました。

東小合唱部 九州大会へ出場 盛大な見送りのその結果は

【九州大会へ出場する合唱部42名+教職員等4名に対する見送りの応援】

東小合唱部が、22日、宮崎県代表として小学校九州合唱コンクールに向け熊本に出発しました。

15時にバスに乗り込むときに、何と5・6年生を中心に多くの児童が見送ってくれました。

運動会の団長を中心に、合唱部に対して皆でエールを送って送り出しました。

自然とそういう形で、応援しようとする優しい姿は、見ていて清々しい気持ちのよいものでした。

23日 本番

東小学校らしい歌声・ハーモニーが、熊本県立劇場の大ホールに響き渡りました。

その結果、何と見事『金賞』を受賞し、全国大会に出場が決まりました!!

今年は福岡での全国大会

また、東小の美しいハーモニーを会場に響かせてくれることでしょう。

合唱部 ファイトだ!!

6年生家庭科のミシンの学習で~地域の方々の御協力に感謝

6年生は、家庭科の学習「生活を豊かにソーイング」で、ナップザック作りをしています。

ミシンを使った学習では、初めての体験でもあり、操作に手こずる子どもたちです。

そんな時に、強力な助っ人が・・・

地域の 池田さん、小玉さん、本司さんの3名が、今年も支援に来ていただきました。

学級担任もあわせて4名の指導で、何とか安全に気を付けてナップザック作りができました。

何回もボランティアで来ていただき、本当に感謝しかありません。

ありがとうございました。

朝、パトカーより交通安全の呼びかけ

本校の都城市交通少年団である児童3名

6年生の久家さん、関さん、畑中さんがパトカーに乗り、校内を巡回しながら交通安全の呼びかけを行いました。

パトカーのマイクを使って、一つ一つの言葉をはっきりと、呼びかけるように話していました。

3回目、2回目、1回目と経験した回数は違いますが、3人とも慣れたものでした。

走っている車の方々も、子供たちの声に耳を傾け、交通安全に気を付けて走行していました。

交通少年団の活動は、子供たちなりに社会に対して貢献できる大切な役割だと思います。

読書の季節 本は『心の栄養』

図書館はいつも子供たちでにぎわっています。

本好きな子が増えるのは、とても嬉しいことです。

小学校時代の読書の習慣は、何物にも代え難いものと言えると考えます。

致知ブックレットから「読書週間が学力を決める」川島隆太氏と土屋秀宇氏の共著があります。

その中で、7万人の小中学生を調査して判った「読書週間」と「学力」の密接な関係が

データをもとに述べられています。本の帯から二人の言葉を紹介します。

「脳科学的に見ても、読書を通して語彙を増やすことは大事です」~川島隆太氏

「幼児期のうちに文字を読む力を養ってあげることが必要です」 ~土屋秀宇氏

私も多くは読みませんでしたが、小学生時代、父が世界文学全集を買ってくれました。

ギリシャ神話や荒野の呼び声、ジャングルブック等、何度も何度も読み返したことを思い起こします。

長じて、日本の神話や歴史に関心を持ったのも、そんな小学生の頃の読書の原体験が基になっていると思います。

想像力を伸ばす意味でも、とても大切なことだと思います。

本校では、図書主任(大野先生)と図書館サポーター(坂本先生)が、子供たちに様々なアプローチをしてします。

そのため、いつも図書館は大人気です。

保護者の方々も、気楽に図書館をのぞいてください。

魅力的な掲示や新しい本に囲まれています。

5年生 総合的な学習の時間「福祉について考える~高齢者編~」

5年生が、総合的な学習の時間で取り組んでいる「福祉体験」

社会福祉協議会の方々が6名ほど講師に来てくださり、福祉についての話と車いす体験をしました。

福祉=「ふくし」 ふ・・・ふだんの

く・・・くらしの

し・・・しあわせ

今回は、高齢者にターゲットをしぼって学習しました。

お話では、

・高齢者の方々の気持ちを理解するには、じっくりと話を聞くこと

・ユニバーサルデザインについて(自動販売機、電話、音の出る信号機、ピクトグラム、多目的トイレ等)

車いす体験では、

二人一組になって、実際に校内を車いすで移動しました。

移動の大変さや操作の難しさを体験を通して実感していました。

2学期の「朝の読み聞かせ」がスタートしました!

本日は1年生・2年生に対しての読み聞かせでした。

紙芝居あり、手遊びあり、絵本を拡大して提示したり、途中で話しかけたり等々

様々に工夫して、読み聞かせをしていただいています。

読書活動に力を入れている東小学校としては、とてもありがたい朝の時間です。

道徳で勉強した!とか、お母さんに読んでもらった!という声も聞かれました。

子供たちが毎回楽しみにしている時間の一つです。

地区別登校指導の集会

東小学校は集団登校を実施しています。

各子供会ごとに3月下旬から新1年生を含めて、地区長さんたちが登校班を編成してくださいます。

大変な作業でしょうが、子供たちの命を守る集団登校です。

2学期開始と同時に、学校でも登下校の指導を行いました。

地区集会として地区別の担当教員が、班の確認をして、具体的なチェック項目に基づき尋ねます。

班長・副班長の白帽子、横断歩道の渡り方の確認、登校途中で困ったこと等、確認していきました。

班長・副班長が率先して挨拶をする班は、皆も挨拶をする傾向にあります。

班で協力して、安全に登校します。

8月28日 2学期 始業式

2学期の始業式

朝、校区内で迎えると、元気のよい挨拶と笑顔がとても印象的でした。

見守り隊の方々も、今日は登校の時刻も早く、元気に挨拶していましたとの嬉しい言葉!!

今日から2学期の始まりです。

2校時に始業式を行いました。

転入生が全学年にあり、9名の新しい友達を迎えました。1学期末に転出者もいましたので、全員で503名です。

始業式では、

4年生の上原 翼さんより「2学期にがんばりたいこと」の発表がありました。以下に載せます。

ぼくが、2学期にがんばりたいことは2つあります。それは、時間をよく見ること、集団行動を意しきすること、

何かにちょう戦することです。

まず、時間をよく見ることです。1学期は、時間を見るのをわすれて、チャイムに間に合わなかったことがありま

した。2学期では、することを決めてから動こうと思います。

つぎに、集団行動を意しきすることです。友達のことを考えてまわりを見て行動をすると、まわりがそれを見て集

団行動につながっていくと思います。たとえば、ならんでい動する時や体育のじゅ業のときに、クラスのみんなでま

とまって集団行動を意しきできたらいいと思います。その時に人にたよるのではなく、自分で行動してまわりによび

かけられるようにいたいです。

最後に、何かにちょう戦することです。いつも、ぼくはこわい物があると勇気が出ず、

「どうせむりだし。」

と、思ってしまうことがあります。2学期では、自分なら出来ると思っていろんなことにチャレンジしていきたいで

す。2学期はこの3つの目ひょうを達成できるようにがんばります。クラスのみんなを引っぱれるリーダー的そんざ

いになりたいです。

すばらしい発表でした。きっと、リーダ的存在になってくれることでしょう。楽しみです。

校長よりこの夏休み事故やケガ等が無かったこと、楽しい夏休みが過ごせたこと、2学期の行事について話をしま

した。また、いつもの「返事、挨拶、かかと揃え」について、これは魔法の言葉と行動であることを、繰り返し話し

ました。2学期も東っ子 五気あふれる皆さんでいてほしいです。

最後に表彰を行いました。

東小学校合唱部~宮崎県合唱コンクール 金賞 NHK合唱コンクール 銀賞

4年生 清武 久智さん テニス大会準優勝

8月1日の登校日

8月1日は登校日でした。

夏休み期間中は、この日1にだけが登校日となっています。

夏休みに入って10日、子供たちは元気そうな顔で登校してきました。

本来は全員が体育館に集まり、合唱部の歌を聞く予定でしたが、感染症の拡大もあり

6年生のみ体育館に集まりました。他の学年はオンラインでつなぎました。

リアルな歌声に6年生は感動していました。

3日のNHK合唱コンクールに向けて、最後の調整に入って頑張っている姿を見てもらいました。

その後、校長は、先の戦争の話をしました。

8月6日 広島原爆の日 8月9日 長崎原爆の日 8月15日 終戦記念日

この3日間は、戦争で多くの命の犠牲の上に今の時代があることを思い、皆で黙祷を捧げられるといいです。

最後に、生徒指導主事の渡部先生より夏休みの過ごし方について、

特に命の大切さを重点的に危険な行動をしないことを再度全体に指導しました。

8月28日 始業式に全員が元気な顔で登校することを願っています。

GIGAスクール・ミーティング

夏休みに入って、東小学校は最初のGIGAスクール・ミーティングが実施されました。

これは、都城市の児玉教育長が各学校を回って、学校の取組や教育長の思いを伝え、教職員と対話をする場です。

GIGAとは、Global and Innovation Gateway for All

(多様な子供たちが、誰一人取り残されない、個別最適な学びの実現)の頭文字を取ったものです。

最初に、本校の主観教諭の嶽野先生・萩原先生が、本校のICTの取組を発表しました。

次に、児玉教育長による講話でした。内容は、

1.これまでの日本型学校教育の素晴らしさ

2.令和の日本型学校教育からみた、GIGAスクール構想

3.「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」

最後に、子供たちの想いや考え方を生かしたウェルビーイングな授業、それが、子供たちが主役の授業。

この授業に一人一台端末は欠かせないツールであり、文具であるとまとめられました。

つまり、子供たちが、「考え」「想い」「状況」「変化」等をアウトプットできるツールであり、

子供たちの「考え」「想い」「状況」「変化」等を教師が知ることができるツールである。

GIGAスクール構想について深く詳しく知り、考えることのできたミーティングでした。

東小学校合唱部~夏休みの練習・県合唱コンクール・NHK合唱コンクール~

夏休みに入っても合唱部は毎日、音楽室やムジカホールを借りて練習をしていました。

今年は、3年生以上44名の部員でがんばっています。

7月30日 宮崎県民文化ホール・アイザックスタンホールで宮崎県合唱コンクールがありました。

緊張した面持ちで、練習の成果を十分に発揮して、見事、 金賞 をいただきました。

熊本で9月に行われる、九州大会に出場が決まりました。

おめでとうございます。

8月3日 宮崎市民文化ホールでNHK合唱コンクールがありました。

そこでも東小学校の力を遺憾なく発揮し、見事 銀賞 をいただきました。

両方の大会に参加して子供たちの歌声を聞きましたが、聞いていて涙のあふれるような感動を

与えてくれました。すばらしい歌声です。

登校日に6年生には対面で、他の学年にはオンラインで合唱をしましたが、皆の応援する気持ちが

大きな力になってくれたことと思います。

本当におめでとうございます。

1学期終業式(7月21日)

1学期終業式を行いました。

5年1組の 飯田 悠樹仁さんが児童代表として1学期を振り返った発表をしました。

「1学期は、うれしいことや残念だったことがありました。

まず、うれしかったことは、運動会のリーダーになったことです。なぜかというと、リーダーの5・6年生と

いっしょにがんばれたからです。最初は友達にさそわれて、やってみてもそんなに乗り気ではなかったのだけ

ど、やっているうちに楽しくてがんばろうという気持ちがわいてきました。

来年も団長かリーダーになりたいです。

次に、残念だったことは2つあります。

1つ目は、漢字50題テストで百点を取れなかったことです。漢字50台題テストは2回ありました。点数は、

1回目は96点、2回目も96点でどちらも小さいミスをしていてくやしかったです。

2つ目は、たくさん忘れ物をしてしまったことです。身体計測の時に体育服を忘れたり、算数の時に3角定規

やコンパスを忘れてしまいました。2学期は忘れ物ゼロを目標にしたいと思います。

また、2学期は漢字テストで百点を取れるようにがんばりたいです。

1学期はたくさんいい思い出がつまっていました。2学期は1学期の反せいを生かし、いろいろな人とかかわる

人になりたいです」

1学期の反省をもとにして、2学期さらに伸びていくことでしょうね。

堂々と発表することができました。

その後、校長の話と生徒指導主事の話で終わりました。

皆が楽しい夏休みを送れることを願っています。

民生委員・児童委員(児童母子福祉部会)学校訪問 7月13日(木)

民生委員・児童委員の児童母子福祉部会の方々、7名が学校訪問していただきました。

3年間、コロナだったため開催できず、今年度ようやく訪問をすることができたと

主任民生・児童委員の寺田様がおっしゃっていました。

初めに学校の様子や児童の実態の話をして、そのことについて皆さんで協議していただきました。

いつも児童の様子を見守っていただいているので、民生児童委員の方々からの大変貴重な意見をいただき

学校としても大変助かりました。

その後、授業参観をしていただき、子供達や先生方の様子を見てもらいました。

落ち着いた授業態度に、皆さん、感心して帰られました。

都城泉ケ丘附属中学校の生徒さんによる朝の読み聞かせボランティア

本校の卒業生でもある前畑 杏さんが、職業体験学習の前の空き時間を利用して、

東小学校の読み聞かせボランティアに来てくれました。

5年生に対して堂々とまるでベテランの方のように、絵本を読んでいました。

子供たちも数年前まで東小学校にいたことを覚えていました。

中学生の読み聞かせに、特に集中して聞いている子供たちの姿がありました。

最後は、読み聞かせグループ代表の高橋さんと二人で写真に写りました。

ありがとうございます。

7月の全校朝会

7月の全校朝会がありました。

7月7日の七夕を前にして、短冊に書いてあった「みんなが幸せでありますように」の紹介をしました。

自分の願い事を書くのも大切ですが、一歩進んでみんなのための願い事を書く子供!!

そんな素敵な東小の子供たちです。

今回は、毎月出している詩の暗唱についての話をしました。

4月の詩は「月の異名」=「睦月、如月、弥生・・・・・・師走」

5月の詩は「私と小鳥と鈴と」金子みすゞさんの詩

6月の詩は、若山牧師の短歌3首「白鳥は・・・」「今日もまた・・・」「若竹の・・・」

覚えたら昼休みに校長室に来て、発表します。

合格をすると『暗唱賞のミニ賞状』をもらえます。

今年は、1年生から6年生までチャレンジする子供たちが多く、いつも行列ができています。

7月は論語を3つ 「古きを温ねて 新しきを知れば、以って 師と為るべし。」

「学びで思わざれば、則ち罔し。思いて学ばざれば、則ち殆し。」

「辞は達するのみ。」

チャレンジし続けます!!

1年生もAIドリル『キュビナ』をどんどん使っています!

これは、1年生のひらがなのドリルです。

部分に分解されたひらがながあり、筆順にそって組み立てていかないと合格にはなりません。

1年生も指やペンを使って、挑戦していました。

書き順を覚えていくには、何度も繰り返して習熟していくことが求められます。

授業の合間や自習時間を活用して取り組んでいました。

OK!!をもらうと嬉しそうな表情の子供たちでした。

理科のプレゼンテーション

5年生の理科

「生命の誕生」のまとめとして各自、プレゼンを作成しました。

今日は、ポスターセッション形式で発表会をしていました。

子供たちは、プレゼンを作成するポイントを押さえ、相手に伝わる発表を心がけていました。

見ている子供たちは、そのプレゼンに対して工夫されている点を感想として述べあっていました。

こういう体験を積み重ねていくことで、よりよいプレゼンテーションの在り方を学んでいくことでしょう。

頼もしい5年生でした。

ウンチ学講話(Yakult)~3年生

3年生は、『ウンチ学』をヤクルトの講師の方を招いてひらきました。

ウンチは、体のバロメータ 元気な子どもは、毎日ウンチ!

いいウンチが出るためには、①野菜や果物を食べる ②お水をしっかり飲む

③乳酸菌(飲み物・ヨーグルト等)を取る ④運動をする ⑤ウンチをガマンしない

の5つが大切だという話をしていただきました。

実際のいいウンチの模型!何と重さもバナナ2個分ぐらいの重さ を皆でさわりました。

意外と重たいと子どもたちが言っていました。

やはりいいウンチが出るためには、基本的な生活習慣をキチンと確立する。

早寝・早起き・朝ご飯・睡眠・運動も大切なことですね。

今日から好き嫌いもせずに、野菜も食べていくことでしょう!?

妻ヶ丘地区まちづくり協議会 土曜学習会

妻ヶ丘まちづくり協議会では、妻ヶ丘地区の子どもたちの基礎学力の向上(算数)を図るために、

3年生・4年生の子どもたちを対象に「土曜学習会」を開催しています。

今年は、令和5年5月6日から令和6年3月30日の長期間、45回に渡って開催されます。

まちづくり協議会の岩元先生、瀬尾先生、中原先生が中心となり取り組んでいただいています。

支援ボランティアには、部員等8名、南九州大学学生が12名 20名で支援してもらっています。

本当にありがたいことです。

東小学校・上長飯小学校から、3年生15名、4年生17名 計32名が参加しています。

真剣に勉強をして、いっぱい遊んで、楽しいひとときを過ごしていました。

プール開き 6年生

6月12日(月曜日)待ちに待ったプール開きです。

本校は、大プールと小プールの間に「水神様の碑」が昭和45年に建立されています。

プール清掃の時にしっかりと磨いて、安心・安全にプールを使用できることをお願いしました。

12日は、日差しが少し見られる午後、6年生が一番に水泳でした。

代表児童の話、肥後先生のプールの注意、校長の話が終わって、いよいよシャワーです。

冷たい水に思わず喚声を上げる子どもたち、プールの中では潜ったり、歩いたり、走ったり、泳いだりしました。

最後にどれくらい泳げるのか?泳力を調べました。

この3年間、短い時間でしか水泳指導はできていません。泳ぎが不得意な子が多いのは仕方ないことです。

今年の水泳指導でしっかりと泳げるように指導していきます。

がんばっています!!朝のボランティア活動!!

登校して直ぐに、ほうきを持ち、児童玄関や渡り廊下を掃く子どもたちの姿が見られます。

聞いてみると6年生は、3年生の時から続けている子どもたちもいました。

その6年生の姿を見て、3年生が進んでボランティアに取り組んでいる様子が見られます。

学校に来て学校のため、皆のために、何かをしようとする姿、とてもすばらしいものです。

そして、毎日続けようとするその気持ちがすごいことです。

五気(やる気・勇気・元気・本気・根気)あふれる姿が見られる子どもたちです。

民生委員・児童委員の方々による挨拶運動

妻ヶ丘地区の民生委員・児童委員の方々が、毎月1回、挨拶運動に立ってくださいます。

コロナ禍で3年以上開催できなかったのですが、5月よりようやく新型コロナが5類となったので、再開できました。

子どもたちは、委員の方々の前一列に並んで全員で挨拶をしています。

班長がしっかりと号令をかけ、挨拶をする姿は、見ていて気持ちのよいものです。

東小学校は、学校だけではなく、地域での挨拶も頑張っていきます。

救急救命法の研修会

プール前、必ず実施している先生方向けの研修会:救急救命法を今年も体育館で実施しました。

南消防署のお二人に指導を受けながら、救命処置の流れを実際に一人一人体験しました。

心肺蘇生とAEDの使用方法です。もしもの時の対処として、しっかりと身に付けておくべき内容でした。

もちろん、不測の事態が起きないことが一番ですが、

学校では、事故が起こったときに全職員がキチンと対応できる技術を身に付けておくことが求められます。

子どもたち以上に真剣に学び、心肺蘇生を繰り返しました。

プールの水泳指導に向けて、不測の事態に向けて、準備しておくこと重要です。

都城版デジタルキャリアパスポート「おいろぐ」とICT支援員

「キャリア・パスポート」って?

日常生活や学習等を振り返り、自分ががんばってきたことや感じたことを記録するものです。

記録をとおして、自分の成長や変化を実感することができます。

キャリアパスポートには、小学校から高等学校までの12年間の記録を残していきます。

これまでの経験は、自分を励まし、そして夢にむかってチャレンジする力をつけてくれます。

キャリアパスポートを使って、自分のことを振り返ったり将来を見つめたりしてみましょう。

都城市では、タブレット端末を使って「おいろぐ」という名前のデジタルキャリアパスポートを作っています。

経験してきた様々な学習活動を振り返り、自分自身で選び、考え、表現していくことで、

「わたし(おい)の成長記録(ろぐ)」を作成していきます。だから「おいろぐ」なのです。

5月6月は、この「おいろぐ」を新しい学年に更新して追記しています。

その更新の支援に都城市ICT支援員の久松さんがサポートしてくださっています。

今年度の読み聞かせがスタートしました!

読み聞かせグループの方々による読み聞かせがスタートしました。

今回は、1・2年生 7名の方々が6クラスに別れて絵本を中心に読んでいただきました。

手作りの絵本あり、画像で拡大して進める読み聞かせあり、どれも子どもたちにとって楽しい時間でした。

きっと絵本好きな1年生・2年生が増えていくことでしょう。

コーディネートしていただく高橋さんは、本校の学校運営協議会の委員でもあります。

ありがたいことです。

東小学校では、読書活動もさらに力を入れていきます。

非行防止教室をおこないました

非行防止教室は警察の少年補導職員の方、3名が来られて各教室で担任と一緒に授業をする活動です。

今回は、1年生がゲームのルールについて(時間や課金)、2年生は生活の中の身近な犯罪について

詳しく分かりやすく授業をしました。

2年生は犯罪に巻き込まれないためには、『ひまわり』に気をつければよいことも学習しました。

「ひ」・・・一人だけにならない

「ま」・・・周りから見えにくい場所

「わ」・・・分かれ道・脇道

「り」・・・利用されていない場所(空き家・空き地)

東っ子 運動会

5月28日(日曜日)東小学校の運動会が4年ぶりに開催されました。

全校児童が一緒に参加する運動会は、今の6年生が3年生の時以来です。

1年生の可愛い代表挨拶、団長・副団長による誓いの言葉 赤白青団によるエール交換!!運動会の醍醐味あふれる

スタートでした。1・3・5年生は、団技、2・4・6年生は表現

徒競走に学年リレー、最後は全校リレー 見応えのある内容でした。

主役は子どもたちです。五気(やる気・勇気・元気・本気・根気)あふれる子どもたちの姿、見ていて感動しましたと

何人もの保護者や地域・来賓(学校運営協議会委員)の方々から言葉をいただきました。

スローガン『青空の下 仲間と共に 走りぬき 思いをつなげ 東っ子』通りの元気な姿を見ていただきました。

前日準備・本番までPTA役員・保体部の皆様には、大変お世話になりました。

片付けも多くの保護者の御協力をいただき、早く片付きました。本当にありがとうございました。

運動会の応援練習

今の6年生も東小学校での運動会は、3年ぶりです。

3年生の時に経験した運動会!その当時の応援をする6年生の姿は、ぼんやりとした記憶の中にしかありません。

応援をどうすれば、皆が盛り上がるのか?

嶽野先生が、応援の様子をビデオで見せたり、皆で何度も話合ったりして作り上げていきました。

火曜日と水曜日は、朝の時間を使って1~3年生、4~6年生に分かれて応援の練習をしました。

随分と息の合った応援をすることができるようになりました。

本番での元気溢れる今から今から楽しみです。

『妻ヶ丘よかとこ音頭』 御指導いただきました!

毎年、4年生は運動会の表現で「妻ヶ丘よかとこ音頭」を踊っています。

その指導には、藤間流日本舞踊の藤間先生がお弟子さんと二人で来ていただいています。

いつも着物姿で、炎天下の中、運動場を駆け回り、子どもたちに丁寧に指導していただいています。

本当にありがたいことです。感謝申し上げます。

夏祭りや地域の祭りで踊られる地域の伝統ある踊り!

しっかりと覚えて、運動会だけではなくいろいろなところで披露したいです。

地域の方々との結びつきもきっと深くなっていくことでしょう。

外国語教育実践教員としての授業公開

外国語実践教員として本校の古川 ゆか先生が配置されています。

管内の「小学校外国語専科教員」に積極的に授業を公開するのも一つの役割となっています。

本校では、この古川ゆか先生とALTのギャビン・林田さん、各担任の3名が協力して、外国語を教えています。

今回は、都城・三股の外国語専科の先生方が集まり、古川先生の授業を参観して、その後、協議をしました。

5時間目だったので、ギャビンサンはいませんでしたが、6年1組の肥後先生と二人で授業をしました。

子どもたちも外国語は大変好きな授業です。

友達や先生方、今回は英語が専門の先生方や南部教育事務所から中武指導主事、都城市教委から瀬川指導主事も

来られ、子どもたちと積極的に関わっていただきました。

学校全体のエアコンの清掃

教育総務課より立山 博さん・松島 隆さんの2名が来られて、東小学校のエアコンの清掃をしてくださっています。

30クラス以上のエアコンを清掃するのは、暑さもあり大変な作業です。

本当にありがとうございます。

きれいになったエアコンを見て、1年生の子が、「きっと元気になって頑張ってくれる」と言っていました。

この夏、子どもたちの学習のためにはとても必要な設備です。

クリーニングされて、さらに最適の環境を作ってくれるでしょう。

本気・全力の運動会 予行練習

(

5月18日に計画していた運動会予行練習を雨の予報のため、1日繰り上げて開催しました。

晴天に恵まれすぎ、30度近くまで気温が上昇したため、熱中症対策を念頭に置きながらの開催でした。

(急遽変更となったため、前日より、先生方が遅くまで残り予行練習の準備をしていました)

役員として頑張る5・6年生、応援に全力を出し切る5・6年生・・・そんな姿は見ていて気持ちのよいものです。

もちろん競技にも全校児童が全力で楽しく参加していました。

さあ、当日の運動会、今から東っ子の姿が楽しみです。

しいたけ原木栽培にチャレンジ

しいたけ 原木栽培に子どもたちと挑戦しました。俗に言うコマ打ち!です。

都城森林組合から「しいたけ げんぼく さいばい キット」を購入していたので、せっかくなので

子どもたちと一緒にできたらいいなと考えました。

穴が開いたクヌギの原木に、しいたけのコマを押し込むだけの作業ですが、多分、経験は無いと思います。

1本の原木に10個~15個のコマを指で押し込みました。

それを3本、白いコモで包んで、日陰の雨が当たる場所に置きました。

最後に昨日からくんでおいたバケツの水、8杯、タップリとかけてあげました。

さあ!秋の実りが今から楽しみです。

交通安全教室開催(1・2・3年生)

毎年、実施している交通安全教室がありました。

今日は、1年生・2年生・3年生が2校時から4校時まで学年別に実施しました。

はじめに交通指導員の方から歩道や道路の歩き方、歩行の時に気をつけること等、絵や図を使って

説明がありました。その後、グループになって実際に横断歩道を渡ったり、左右の確認の仕方をしたり

しました。毎年、繰り返し実施することで、命を守るため、交通安全に対する意識が高まることをねらっています。

来週には、4・5・6年生が自転車の乗り方を中心に学習します。

自転車のヘルメットは努力義務になりました。

命を守るために、是非、着用を推進していきましょう。

自治的・自発的活動の代表委員会

第1回代表委員会の議題は「運動会のスローガンを決めよう」でした。

各クラスより運動会のスローガンに入れたい言葉(キーワード)を提出してもらい、

児童運営員会で一覧表にまとめました。

それを全員に配付して、各委員会の代表・クラス代表で話合いました。

スローガンの文章も自分たちで考え、よりよいものになるように全員で協議しました。

その結果、令和5年度運動会スローガン

《 青空の下 仲間と共に走りぬき 思いをつなげ 東っ子 》

となりました。

とてもいいスローガンが出来上がったと思います。

思いをつないですばらしい運動会に五気をもって臨みましょう。

5月の全校朝会

結団式、参観日と続いて、今日は全校朝会でした。

4月の生活目標が「元気よくあいさつをしよう」でした。

昨年度からすると今年度は、登校途中等の挨拶が大変よくなってきているように思います。

見守り隊として毎朝立って交通安全を指導していただいている方々からも、挨拶がよくなってきていることを

耳にします。コロナ禍で声を出すことも控えめになっていた子供たちが、ようやく笑顔と大きな声での挨拶が

できるようになったことは大変喜ばしいことです。

全校長会の中で私が先導し、朝から「声出し」を「ハイッ!!ハイッ!!・・・

おはようございます!おはようございます!」と様々なバージョンで挑戦しました。

『五気』の中の特に『元気』『本気』を意識して行いました。

5月の生活目標は《「はいっ」と返事をし進んで発表しよう》です。

参観日で見たいただいた姿をさらにバージョンアップしていきます。

最後に生徒指導主事の渡部先生から連休中に気をつける5つのポイントの話がありました。

1,交通事故に気をつける。自転車はヘルメットが努力義務となりました。命を守るためにも着用していきましょう

2,感染予防をする。手洗い、うがいをしっかりしましょう。

3,SNS、インターネット、ゲームは、家庭のルール(時間、課金等)を守って使いましょう。

4,水難事故に気をつける。川や池・海に子供だけでは行かない。川や海に行くときは大人と必ず行きましょう。

5,熱中症に気をつける。水分補給をしっかりとして適度に体を休めましょう。

ルールを守って命を大切にし、楽しく連休を過ごし、元気に8日から登校することを願っています。

今年度初めての日曜参観日・PTA総会

参観授業・懇談会・PTA総会・役員決めという流れで進んだ1日でした。

朝から子どもたちは、元気いっぱい!!参観授業をとても楽しみにしていました。

朝顔の土入れ・鉢植えの組立てから自己紹介あり算数や国語の授業あり、様々な授業を展開していました。

授業では、元気よく、手が天井に突き刺さるように〈ビシッ〉と手を挙げる姿は見ていて気持ちのよいものでした。

その後の懇談会では、各担任の学級経営の方針や今の子どもたちの様子を資料やPC、動画を編集して臨んだ先生も

いて、大変充実した内容となっていました。ICT活用は、懇談会でも十分に生かしています。

その後、体育館に移動してのPTA総会。300名近くの人数が、一堂に会する機会は3年ぶりのことでした。

議事もスムーズに進行し、各学級の役員決めも時間内に終わることができました。

御協力いただきました保護者の皆様方の御協力に感謝申し上げます。

盛り上がった結団式!!

朝の時間を使ってオンラインでの結団式を行いました!!

今年は、コロナ禍の体育集会(低学年・中学年・高学年ごとの開催)ではなく、運動会として実施します。

全児童がA団、B団、C団の3団に分かれて、団長がペットボトルを振って色が決定しました。

その結果、

赤団:団長 鶴村 烝之新 さん 副団長 櫻田 唯人 さん

白団:団長 宇崎 千絢 さん 副団長 涌水 蒼晟 さん

青団:団長 川原 大知 さん 副団長 野平 希來 さん

となりました。

この順番に自己紹介をして、団長・副団長が協力して運動会に向けた意気込みを語りました。

見ている児童も巻き込んで、大きなかけ声が学校中に響き渡りました。

「五気をもつ子ども」らしく、全員で運動会を盛り上げていきたいです。

1年生 生活科で学校探検(保健室・職員室・校長室)

1年生が生活科の学習で、学校探検をしました。

先週は、学校全体を回って、どんな部屋や先生がいるのかをクラスごとに見ていきました。

今回は、ピンポイントで保健室・職員室・校長室を訪問しました。

校長室グループでは、各クラスの子どもたち7~8名ぐらいで全部で20名以上が来室しました。

丁寧に挨拶をした後、自己紹介をして、質問へとうつりました。

校長先生たちの写真がなぜあるのか?どんなことをしているのか?校長先生の名前は?

どうしてザリガニや虫がいるのか?刀(木剣)が何であるのか?たくさんの質問攻めにあいました。

どの子も大きな声ではっきりと伝わるように質問ができました。

1年生!!とっても頑張っています。

図書室使用のオリエンテーション

東小学校は、読書にも力を入れています。昨年度も貸出冊数から考えると、

1人平均100冊近くを借りたことになっています。

スマホやタブレットの利用と共に必要となってくるのが、読書力つまり言語了解能力です。

紙の本に触れ、五感を使って読書するというのは、イメージや語彙力を高めることに繋がります。

昨年度も書きましたが、数学者の藤原正彦先生が「1に国語、2に国語、3,4が無くて、5に算数」国語力の大切さを

常に語っています。読書をどんどん勧めていきたいです。

さて、その図書館サポーターに今年度、東小に新しく赴任してきたのが坂元先生です。

今日は、3年生に図書館利用のオリエンテーションをしていました。

クイズあり、読み聞かせあり、子どもたちの真剣な眼差しがとても印象的な時間でした。

朝の活動 AIドリルキュビナの活用やタイピングの習熟

朝の会の後の時間、どの学年もAIドリルキュビナを使った習熟を行っています。

また、タイピングの習熟のためキーボー島やその他のゲーム感覚でトライできる、

キーボード入力をチャレンジをしています。

キュビナは、自分の課題にあった対応ができ、すればするほど個別最適な学習へと変化します。

また、入力の基本的な技能は、ゲーム性があるとますますチャレンジ意欲が増すようです。

今日、見てみると、二人や複数で同じ課題を入力し、その正確さとタイムを競うものをしていました。

「勝った」「今度は負けた」と声も上がっていました。

楽しく取り組み、的確な技能が身に付くことは大切なことです。

4年生以上になると大人顔負けの子どもたちが多いです。すばらしい!!

【AIドリル キュビナの取組み 10分の取組みでも毎日続けると大きな力になる】

【 キーボード入力の習熟 手元を見る子供はなく、画面の文字を目で追って入力している 】

4年生 社会科の学習 デジタル教科書を使って

社会科で1組は宮崎県の市町村調べ、2組3組は日本の都道府県調べを行っていました。

順番としては都道府県から市町村へと繋がっていくようです。

紙ベースの教科書では、一定の大きさで見るしか仕方なく、字や形が見にくいのですが、

デジタルだと自由に拡大縮小して、詳しく調べることができます。

またここでは、白地図に書き込む作業が大切です。

つまりアナログ的な活動です。

デジタルやアナログを意図的計画的に実施する、五感をフルに使った学習が、インプットには大切になります。

12日から始まった身体計測・視力検査

4月最初の身体計測が始まりました。

6年生~12日(水) 5年生~13日(木) 4年生~14日(金) 3年生~18日(火)

2年生~20日(木) 1年生~21日(金)となっています。

今日は3年生が身長・体重・視力を測っていました。

保健室の森岡先生の説明の後、子どもたちは、どのくらい成長したのか?

ワクワクしながら身長や体重を測っていました。

御家庭でも話題に上るといいですね。

全国学力学習状況調査 6年生頑張っていました!!

毎年実施される全国学力学習状況調査、今日は国語と算数の調査を実施しました。

6年生が真剣な顔で問題用紙に向き合っていました。

入学式準備での積極的かつ主体的な取組をした6年生!!

毎朝のボランティア活動にもすばらしい姿が見られます。

そういう姿が、総合的に関連して、全体的な学力の水準の高さに直結しているのでしょう。

ファイトだ!!

5月の運動会に向けたタイム走

3年生が、昨日に引き続き、体育の時間に徒走のタイムを計っていました。

5月の運動会に向けて、学年リレーや全校リレーの選手を決めていきます。

そのため、何度かタイムを計り、その平均で選考していくようです。

子どもたちの最後まで自分の力を出し切り、一生懸命に走り抜く姿は、

見ていて気持ちのよいものです。

3年生の姿に『東小 五気』の「本気」の姿を見ることができました。

始業式後、次の週の靴並べの様子

始業式で話したことの一つに「かかとを揃える」ということがありました。

「はき物を揃える」ともいいます。

この「かかとを揃える」は、「自分でやれることは自分でやる」習慣を身に付けていくことに繋がります。

それが発展して、大人になるにつれて、さらに「自分を律する力」となり、やがてはその自覚の中で

「自立の心」が芽生えていくのだと思います。

最初の様子を写真に撮りました。

簡単なことを徹底して継続して取り組むことの大切さを感じます。

「かかとが揃うと、心も揃う」

入学式とその準備後片付け

第104回 東小学校入学式が挙行されました。

今年度は全体で69名、例年より少人数となりました。(昨年度比 -16名)

来賓に市教委教育委員 宮田わかな様 PTA副会長 桑畑真也様 お二人に御臨席いただきました。

呼名後の元気のよい大きな声での「ハイッ」の返事に、1年生としての自覚を感じました。

今日より東小学校の子どもとして、日々を楽しく過ごしていくことでしょう。

県議会選挙の会場でもあったため、10日の月曜日に5年生6年生が中心となり、シート敷き、椅子出し椅子並べ、

花の並べ方、清掃等、上級生としての姿を遺憾なく発揮していました。一生懸命な姿は頼もしさも感じました。

おかげで、教室・体育館すばらしい設営となりました。

令和5年度 始業式にて

新任式の後、令和5年度1学期始業式を実施しました。

新しい学年に進級し、どの子どもたちの顔も期待に溢れています。

この思いを大切にこれから1年間、一日一日を大切に過ごしていこうと思います。

校長として進級のお祝いを述べた後、3つのこと(昨年から繰り返し述べていること)を確実に取り組んでいこうと

話をしました。この3つは、勉強も運動も心も全てよくなっていく、魔法の言葉と行動ですと話しました。

1,返事は「ハイッ」とする。 ⇒これは素直な心を育む。

2,挨拶をする。(笑顔で相手の心に届く声)⇒これは相手を敬う心を育む。

3,かかとを揃える。(かかと=心の窓) ⇒これは自立の心を育む。

そして、絶対許されないこととして、2つ言いました。

1,いじめ 1月に「命の授業」をしていただいた腰塚さんのいう「ドリー夢・キラー」です。

人の不幸の上に、自分の幸せを感じようとするゆがんだ心や態度は許されません。

2,危険なこと (道路への飛び出し、自転車での飛び出し、2階や3階から身を乗り出して遊ぶ等)

それは、みんなの一つしか無い命をしっかりと守るためだからです。

一つの命もいらない命はありません。一つの命も大切でない命はありません。

東小の皆さんは、自分の命も友達の命も大切にする子どもたちのはずです。

最後に東小の「五気」を新しく来られた先生方に皆で読んで紹介しました。

「やる気・勇気・元気・本気・根気」

勉強に運動にやる気をもって、勇気と元気を出し、何でも本気になって根気強くやり遂げる

そんな東っ子になりましょう。

令和5年度 新任式にて

本年度も子どもたちの心身の健全育成のため、学校の教育活動に御協力をお願いいたします。

《 新任式 》

7名の先生方とのお別れの後、4月より8名の先生方との出会いとなりました。

新任式では、参加された7名の先生方が挨拶をしました。

・日髙 真美 教頭先生~菓子野小学校より

・深見 由美 先生~上長飯小学校より

・肥後 高史 先生~椎葉村立尾向小学校より

・鶴田 浩明 先生~沖水小学校より

・堤 来夏 先生~新任

・宮本 武豊 先生~新任

・坂元 美智代 先生~図書館サポーター 菓子野小より

・ギャビン・林田 ~ALT

児童代表挨拶には、6年生の梶原大和さん 吉村颯馬さんの二人が行いました。

「先生方ようこそ、東小学校へ

この東小学校は100年を超える歴史と伝統のある学校です。また、東小学校にはたくさんの行事があります。

特に私が楽しみにしている行事は、キッズワークショップです。キッズワークショップは、20を超える職業を

体験することが出来る東小独自の行事で、今年も楽しみにしています。

また、東小学校には「やる気」「勇気」「元気」「本気」「根気」の「五気」があります。私たち東っ子は、この

「五気」の達成を目指していろいろな活動に取り組んでいます。そして東小には、優しく、元気でルールを守って

生活できる東っ子がたくさんいます。これから先生方と一緒に早く勉強や運動をするのが楽しみです。

不安なことや分からないことがあるかと思いますが、その時はぼくたちに聞いてください。

これからよろしくお願いします。」

さすが、6年生、東小学校の特色をよく捉えた、すばらしい内容の発表でした。

何も見ずにハッキリと言う態度もよかったです。

平成4年度卒業式・修了式を迎えて

昨日、3月23日(木)東小学校第103回 卒業証書授与式が挙行されました。

85名の卒業生、今まで本当に、この東小学校のよきリーダーとして活躍してくれました。

進学先は異なりますが、これからの中学校生活もこの東小で学んだ五気「やる気・勇気・元気・本気・根気」

を忘れずに、自分の信じる道をしっかりと歩んでいってくれることと思います。

6年生の皆さんのこれからの人生が、幸多からんことを祈っています。

今日、3月24日(金)は修了式でした。

1~5年生の代表児童に修了証書を手渡しました。

担任の先生から、この1年間のがんばりの歩みがしっかりと書かれています。

そして、代表の発表を1年3組の 藏滿 花さん がしました。

「1年生でがんばったこと 2年生でがんばること」

わたしが、1年生でがんばったことは、2つあります。1つめは、字がきれいになったことです。ひらがなや、カタ

カナ、かん字がじょうずになりました。コツは、とめたり、はねたり、はらったりするのがコツだとおもいました。

つぎにぶんしょうをかくときや、てがみをかくときは、もっとじょうずに字がかけるようになるといいです。2つ

めは、あやとびです。あやとびは、1年生になってもできませんでした。でも、学校のたいいくのときや、こうえ

ん、おうちでもれんしゅうをいっぱいつづけました。でも、なかなかとべませんでした。それで、やっととべたとき

は、「やっととべた、れんしゅうしたかいがあったな。」とおもいました。いまは、こうさとびもとべるようになっ

てうれしいです。つぎは、二じゅうとびができるように、がんばりたいとおもいます。

さいごは、2年生でがんばることは、さんすうのかけざん九九をすらすらいえるようになって、さんすうのべんきょ

うを、がんばりたいとおもいます。そして、あいさつや、おてつだいを、がんばりたいとおもいます。

1年生を振返り、4月からの2年生の目標まで発表できました。

ハキハキとした大きな声で、しっかりと言えました。すばらしかったです。

今年度最後の「朝の読み聞かせボランティア」

今年度、最後となる「朝の読み聞かせ」が行われました。

今日は、4・5・6年生、各クラスに1人ずつ入っていただき、読み聞かせをしていただきました。

子どもたちはイメージを膨らませながら、真剣に聴いていました。

コロナ禍で何度も中断せざるを得ない状況となりましたが、最後までお越しいただきましたこと深く感謝申し上げます。

次年度は、読書と共にこの「読み聞かせ」の活動も4月から計画通りに進めることができることを願っています。

3年生 「総合的な学習の時間」での盲導犬体験学習

3年生が国語説明文の学習の一環として、実際に「盲導犬」と一緒に生活をしている

三股町の蔵元茂志様と盲導犬のクイニョンをお呼びして、盲導犬や目に障がいがある方々のことを学習しました。

初めて見る盲導犬、そしてその盲導犬と一緒に生活をしている方との話を真剣に聞きました。

最後は蔵元様から「ひだまり」という歌をギターの演奏付きで歌っていただきました。

子どもたちの感想を載せます。

「しりょくがわるくなることは、たいへんだなぁと思った。これからも目をだいじにしたいです。もうどう犬が

しっかりしじを聞いていて、かわいかった。英語がしゃべれるくらもとさんがすごかった。」

「とっても曲が美しかったです。心があたたかくなるような曲でした。もうどう犬についてよく分かりました。

くらもとさん、ありがとうございました。」

「もうどう犬は、かしこい事が分かりました。目の見えない人のためにたくさんもうどう犬は、ど力しているんだな

と思いました。これからも、もうどう犬のことをたくさん勉強したいです。」

「もうどう犬やし力のない人のことが、とても分かりやすくせつ明をしてくれて、くらもとさんが、もうどう犬の

おかげで、不べんにならないということが分かった。」

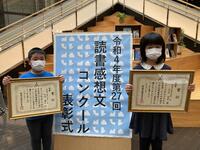

第27回都城市小学生読書感想文コンクール表彰式

市内の各小学校から4,919編の応募がありました。

審査の結果、佳作以上の48編が入選作品として選出されました。

今回の表彰は、さらにその48編の中から銅賞以上の子どもたちが出席しました。

東小学校は、3年生 松村 康汰さんが 金賞

3年生 天本 瑞希さんが 銀賞

1年生 山崎 太郎さんが 佳作

5年生 千代反田 蒼さんが 佳作

5年生 新名 彩乃さんが 佳作

6年生 清川 蓮士郎さんが 佳作

という結果となりました。

他にたくさんの応募もあったため、何と東小学校も優秀賞をいただきました。

読書は心の栄養といいます。これからも東っ子が、読書に親しんでたくさんの応募に繋がるといいです。

入選した皆さん、おめでとうございます!!

プレゼンを使った発表 4年生の国語

プレゼンコンテストが都城教育の日に開催され、6年生が代表5校に選ばれ発表した後、

各学年でもそれぞれプレゼンを使った発表会が実施されました。

今日は、4年生が国語科の学習で、アンケート調査をしてその結果と考察を述べる学習をしていました。

各班ごとにアンケートを考え、Googleを使ってアンケート調査をし、結果をプレゼンにまとめるという

学習です。時間内に要点をまとめ結果と考察を短く分かりやすく発表していました。すばらしいです。

3月の全校朝会にて

3月の全校朝会では、

1,児童運営委員会からウクライナ募金・キャラクターコンテストについて

2,校長より1月開催の腰塚勇人氏の「命の授業」からドリーム・キラーとドリーム・メーカーについて

3,児童表彰

4,瀬戸山先生からタブレットについての連絡がありました。

児童運営委員会を代表して6年生の酒井凛々さん税所瑞希さんからウクライナ募金のお礼と

10月に実施された『東小学校キャラクターコンテスト』の発表がありました。

「おはようございます!

私たちは児童運営委員会です。先月は、ウクライナ救援募金への御協力ありがとうございました。

皆さんのおかげで、54,691円ものお金が集まり、2月22日 水曜日に日本赤十字社へ送ることが

できました。さて、昨年、10月に行った『東小学校キャラクターコンテスト』では、全校から40以上もの

作品を応募していただき、ありがとうございました。

これらのずばらしい作品の中から、一番多くの票を集めて選ばれたのが、6年2組 隅 夏波さんの作品

『イストちゃん』です。夏波さん、おめでとうございます。

これからは、『イストちゃん』が校内のいろいろなところに使われたり、現われたりすると思いますが、

東小学校のキャラクターとして、かわいがってください。

作品に応募してくださった皆さん、また、投票に参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました」

※ イストちゃん=東=イースト=EAST

令和4年度都城市教育委員会 精励賞表彰式

毎年、実施されていた精励賞表彰式ですが、

ここ数年、都城市総合文化ホール(MJホール)での開催はありませんでした。

今年度、久しぶりに表彰式がMJホールで開催されました。

この精励賞は、善行部門(個人・団体)文化部門(個人・団体)で構成されています。

東小学校からは

善行部門から個人表彰で6年生の 永田悠人さん

文化部門から団体表彰で東小学校合唱部 代表6年 原田竣乃介さん

の2名が表彰されました。おめでとうございます。

保幼小連絡会

保育園・幼稚園・小学校の就学児を対象とした連絡会を開催しました。

保幼小の連携を取り、小1プロブレムの解消のためには必要な会です。

20近くの保育園・幼稚園の御協力をいただいています。

わざわざ時間を割いて、東小まで来ていただきました保育園・幼稚園の皆様方には感謝申し上げます。

4月、しっかりとした体制で子どもたちを迎えたいと思います。

御協力ありがとうございました。

児童運営委員会の取組「ウクライナ募金」

今まで児童運営委員会が中心となり、年度末の赤い羽根募金や歳末助け合い募金に取り組んで来ました。

今年度はさらに「ウクライナの募金」をしようという話合いになり、活動を始めています。

運営委員会が作成したポスターには、

「せんそうがはじまって、間もなく1年がたちます。

家ぞくや家をなくした人たちのために、ぼ金にきょう力してください」

と書かれています。

少しでも世界に目が向き、自分たちにできることを取り組もうとする姿は頼もしいものです。

保護者の皆様の御協力もお願いいたします。

2月13日(月)~17日(金)の昼休みに図書室と1階多目的室で運営員会の児童が募金のお願いをしています。

2月全校朝会・都城教育の日プレゼンコンテストで

都城教育の日 プレゼンコンテストの参加に東小学校が決まりました。

そのため、2月の全校朝会で発表者4名が全校児童にプレゼンをしました。

SDG'sに関する内容で、日本や企業の取り組みから身近な市役所の取組、最後に私たちにできる取組について

画像や語りをうまく使って、プレゼンをすることができました。

6年生の 原田竣乃介さん、西健心さん、門川來暉さん、協力者の瓦田佳子さんです。

本番の2月4日、ムジカホールでも、緊張感のある中、一番目の発表でした。

優良賞をいただきました。

よく頑張った、すばらしい発表となりました。

5年生の総合的な学習の時間での取組「東小学校バリアフリー大作戦プレゼン大会」

5年生は年間を通して、総合的な学習の時間に「福祉」について取組んでいます。

1学期は、福祉体験で関係機関の方々をお招きして「車椅子体験」「ケア体験」等に取り組みました。

そこから、自分たちの東小学校に目を向け、「東小学校 バリアフリー大作戦」をグループで考えてきました。

今日はそのまとめとなるプレゼンテーション大会でした。

名付けて『東小学校 バリアフリー大作戦 プレゼンテーション大会』

校長室にも案内状が届きました。

「わたしたちの学校をすごしやすい所にしたいと思い、バリアフリーについて考えてみました。

ぜひ、おこしください。お待ちしています。」

市役所からも教育総務課の税所様・堀之内様 2名が参観に来られました。

プレゼンを見ていただいた後に、一人一人から講評もいただきました。

お忙しい中、わざわざ子どもたちのためにお越しくださり、ありがとうございました。

学校としても子どもたちの意見が一つでも反映できるように、考えていきたいと思います。

5年生がんばりました!!

腰塚勇人氏を招いての心に響く「命の授業」

いろいろなキーワードがありました。「ドリー夢・メーカー」「ドリー夢・キラー」「幸動(行動)」・・・

ある子どもの感想を書きます。

「わたしは、命が大切ということは知っていたのですが、こんなにも長い時間、ていねいに命のことを聞いたのは

初めてでした。腰塚さんのように大けがをしてまで、生きたい、生きたいと言っている人もいるのに、全国で

いじめや殺人がおきていると考えたらわたしは、腹がたってきました。今日のこの勉強で命がいかに大切かが

分かりました。これからニュースなどで、命のことが出てきたら、腰塚さんの言っていたことなどを考えて、

ニュースに耳をかたむけたいと思います。私は、お姉ちゃんとケンカするたびにいらついて、ついつい

『死ね』とかいっちゃったりしていたので、私は今までお姉ちゃんの『ドリー夢・キラー』だったので、その分

お姉ちゃんの『ドリー夢・メーカー』になり、お姉ちゃんと仲よくしたいです。

今日、私はドリー夢・メーカーの歌を聞いて、とっても前向きになれました。今日一番心に残りました。

生きたくても生きられないという人もいる中で、今までの生き方をいいことに使っていないと、気づいたので、

今日学んだことをいかし、これからは人のために生きていきたいです。

また、しょうらい、お医者さんになりたいので、腰塚さんのように大変な思いをした人のケガをなおすだけでは

なく、心のケアまでしていきたいです。

しつもんなんですが、なぜそんなに生徒のことを考えられるのですか?

なぜ、そこまでして生徒に会いにいけるようになりたいとリハビリをしたんですか?

今日をとおして、私は先生たちの思いも分かったので、先生が言ったことにもっともっと反応したいです。

私たちのために、宮崎県まで来てくださって、ありがとうございました。」

4年生の子どもの感想です。

講演会の話をまさに自分事として聞いています。大人よりもはるかに純粋な心で・・・

彼女はきっといろいろな人のドリー夢・メーカーとして生きていってくれることでしょう。

講演にあたっては、PTAの役員の方々の多大な御協力をいただきました。

この場をお借りして、感謝申し上げます。ありがとうございました。

第29回ヴォーカルアンサンブルフェスティバル参加

東小学校合唱部が第29回ヴォーカルアンサンブルフェスティバルに参加しました。

その時のチーム名と歌の題名です。

東小3年生「夢の世界を」 東小4年生Aチーム「はたるこい」東小4年生Bチーム「ゆうき」

東小5・6年生「きっとほんとはみんな」

上の3チームは銅賞 5・6年生チームは銀賞 をいただきました。

メディキット県民文化センター(県立芸術劇場)アイザックスタンホールという

県で一番大きなステージです。

3年生は、まだ合唱部に入部したばかりで、このような大きな大会に出場しました。

よい経験となったと思います。本日、賞状を参加者全員に校長室で手渡しました。

6年生はこれで最期ですが、この1年間、リーダーとしても大変よく頑張りました。

残りの2ヶ月間は、後輩のために指導に回ってくれそうです。すばらしいですね。

【銀賞の5・6年生チーム】

火災の非難訓練でのシマダ防災の方の説明

昨年、都城・三股管内で起きた火災は69件という話から、火災に対しての対処の仕方、防犯ブザー、

避難経路の表示、消火器等、実物を持ってきていただき、詳しい説明をしてもらいました。

消火器は見たことがあっても、今回は中身(中の構造)まで説明していただきました。

子どもたちは、大変興味深げに話を聞いていました。

最後に、避難の際に注意すること「お・は・し・も」についても話をしていただきました。

「お」・・・押さない 「は」・・・走らない 「し」・・・しゃべらない 「も」・・・戻らない

今日学習したことを、教室でしっかりと振返り、災害に対しても各学年なりに、自分の頭で判断、行動できる

自立した子どもを育てていきたいです。

シマダ防災様、本当にありがとうございました。

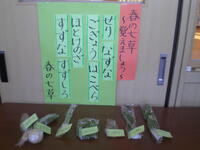

季節を感じる 毎月の詩の暗唱

冬休みも1・2年生は詩の暗唱「七草」を頑張ったようです。

また、5年生の廊下を通ると、下のような「七草」の実物と暗唱の掲示がしてありました。

春の七草

せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ

すずな すずしろ これや七草

七草粥食べられましたでしょうか?

七草粥とは春の七草が入ったお粥のことです。

1月7日の「人日(じんじつ)の節句」に食べます。「人日の節句」は1年に5回ある中国の節句のひとつ。

無病息災や健康長寿を願って七草粥を食べます。

また、正月のおせち料理などをたくさん食べて疲れた胃腸を休ませる意味もあります。

これに対して秋の七草もあります。

山上憶良の作です。

萩の花 尾花 葛花(くずばな) なでしこの花

女郎花(おみなえし)また藤袴(ふじばかま) 朝貌(あさがお)の花

2学期終業式での児童代表の言葉

2学期の終業式では、3年3組の桑山 愛寿羽(あずは)さんが、2学期を振り返ってと題した発表を行いました。

その発表を載せます。

わたしは、2学期にがんばったことが3つあります。1つ目は、体育集会です。

1・2年生の時に、リレー選手に選ばれていたので、今年も、リレー選手になることを願っていました。

ですが、11月に足の手じゅつをして、足を思うように動かせず、少しの間、練習に参加できませんでした。

そして、そのままリレー選手が決定される日がきてしまいました。けっか、リレー選手にはなれませんでした。

とてもくやしかったですが、他の競技をがんばろうと気持ちを切りかえました。

そのおかげで、団技でもかけっこでも、自分の力をせいいっぱい出すことができました。

100点よりも100%出し切ることのすばらしさを感じることができました。

2つ目は、当番活動です。わたしは、まどを閉める当番で、前までは、同じ当番の人に教えてもらっていましたが、自分から進んでやるようになりました。

さい近では、同じ当番の人に「一緒にやろう」と声をかけることもできるようになって、自信がつきました。

3つ目は、いろんな人にやさしくすることです。

1学期はこまっている人がいても、声をかけてあげることができませんでした。

だから、帰りの会の今日がんばっていた人を発表する「今日のキラリ」では、わたしの名前は、あまり呼ばれませんでした。

そこで、2学期では、ケガをしてしまったお友だちに声をかけたり、落ちているゴミをひろったりすることを心がけました。

すると、「今日のキラリ」で、たくさんわたしの名前が呼ばれるようになりました。わたしは、とても心があたたかくなりました。

これからも、3年3組に「やさしさのわ」を広げていきたいです。

この3つが、わたしの2学期にがんばったことです。

わたし自身、たくさん成長したなと思う2学期でした。

この成長をいかして、3学期では、「あいさつ」をがんばりたいです。

東小の「すげえあいさつ」を目指して、3学期もがんばりたいです。

東小に新しい先生が来ました

1月10日より、新しく先生が赴任しました。

横山 雅南(よこやま かな)先生です。

5・6年生の理科と4年1組の図工を担当します。

新体操をしていたそうで運動が好きな、元気いっぱいの溌剌とした先生です。

早く子どもたちの顔を覚えて、楽しく授業をしていきたいそうです。

どうぞよろしくお願いいたします。

3学期始業式

1月10日(火)いよいよ3学期のスタートです。

新しい年を迎えて、気持ちも新たに残りの学年での学習や生活を楽しみましょう。

始業式では、2年1組の稲留 朱里(あかり)さんが「3学期にがんばりたいこと」の発表をしました。

「わたしが、3学きにがんばりたいことは、2つあります。1つ目は、あいさつをすることです。朝は、人とすれちがうことが多いので、あった人にはあいさつをするように心がけようと思います。2つ目は、そうじです。2学きは、むごんそうじや、すみずみまでそうじをするということが、あまりできなかったので、そうじをがんばります。2学きは、遠足などの楽しいぎょうじがたくさんありました。3学きは、さいごのまとめの学きです。わたしたち2年生は、3年生になっててい学年から中学年になります。だから、3学きに、あいさつとそうじをがんばりたいと思います。」

挨拶と掃除!大切なことですね。ぜひ、頑張ってほしいと思います。

校長からの話は、干支のこと、1年を表す漢字1字、3学期は「まとめの学期」と共に次の学年の準備「0学期」で

大切な学期であることを話しました。稲留さんのように、しっかりと目標をもって日々の生活を大切にしていきまし

ょうと話しました。また、いつもの「返事、挨拶、かかと並べ」と「立腰」についても皆と一緒に頑張っていきま

しょう。 最後に瀬戸山先生よりタブレットの使い方についての説明・注意もありました。

ルールを守って、学習の道具としてしっかりと使用していきたいです。

3年生 総合的な学習の時間「おかげ祭り」体験学習

本日、2~3校時を使って、3年生が「おかげ祭り」の体験学習を行いました。

3年生は総合的な学習の時間を使って「おかげ祭り」について探求的に調べていきました。

今日はその一環として、毎年お世話になっているおかげ祭り振興会参与の山路さんを通して、

20名近くの方々が、ボランティアで集まってくださいました。

最初に全員で「祝い目出度(いわいめでた)」を唄い、拍手と礼の仕方を学びました。

そして、神輿、太鼓、獅子舞の3つのブースの別れ、それぞれをクラスごとに体験していきました。

黃金に輝く50キロの神輿をかついだり、

太鼓を9人ずつリズムよく叩いたり、

獅子舞をじっさいに中に入って動かしてみたり

とにかく、子どもたちは楽しそうに活動していました。

体験を通して「おかげ祭り」の挨拶「おかげさま」の声にも張りが生まれました。

仕事を休んでまで、東小の子どもたちのために集まっていただき、本当に感謝申し上げます。

きっと、子どもたちの心に大きく響いたことでしょう。

持久走記録会

今年は、持久走大会=参観日ではなく、持久走記録会を体育学習の一環として開催しました。

持久走大会は今まで陸上競技場をお借りして、全校一斉に参観日もかねて実施していました。

昨年度の反省により、陸上競技場も改修工事で使用できないこともあり、

今年度からは学年単位での開催となりました。

そして大会ではなく記録会として保護者にも公開しました。

参観日だと学校の開催の場合、参加人数も限られ、入れ替わりやセレモニーに時間がかかります。

今回のように記録会として学年ごとだと、人数制限もなく来ていただけるというよい面もありました。

一所懸命に最後まで完走する姿!!見ていて感動しました。

今までの学校では歩いて途中で止める子もいたのに、東っ子は一人もいませんでした。

きつくても最後まで自分のペースで頑張り抜くその姿が大切ですね。

6年生の器械体操で(体育指導教員の専門性ある指導)

今週、来週と2週間、体育学習で日南市立吾田中学校の吉富千賀先生に指導に来ていただきます。

6年生2クラスの器械運動です。

初日の今日は、マットを使って前転・後転や様々な動きを入れた、じゃんけんゲームを導入として行っていました。

子供たちは楽しく回転運動をしながら、チームに分かれてゲームに取り組んでいました。

どの授業もそうですが、「分かる・できる・楽しい」が授業の根本です。

特に体育は、できるようになるとさらに次のステップに挑戦する気持ちが高まります。

今回を含めて、2クラスとも全4時間の計画で進めます。

器械運動に興味をもち、様々な運動にチャレンジしてほしいものです。

12月全校朝会で

12月の全校朝会は、命の大切さを考える日と重なったため、私より絵本「6さいのおよめさん」を

プレゼンを使ってオンラインで読み上げました。

この本を書いた鈴木中人さんは、小児ガンで自分の娘さん「けいこちゃん」を亡くされた方です。

そのけいこちゃんへの思いから、会社を辞め「いのちの授業」を全国で行っている方です。

前任校でも2回来ていただき、涙あふれる感動的なお話を聞かせていただきました。

ある子どもが「ぼくは、死にたい死にたいと思っていたけど、

今日、鈴木さんからけいこちゃんの話を聞いて、絶対死んではいけないと思いました」

という感想を述べた子もいました。

本物の方が話す本物の言葉は、人の心を動かす、大きな力となります。

絵本一つですが、涙無しには読めない、また生きていく大きな力となるものがあります。

命の尊さについて感じるすばらしい絵本です。

学校図書館にも購入していただきましたが、いつも貸し出しの状態が続いている人気の絵本です。

古事記~「天語り」 女優の柴田美保子さん公演

12月6日(火曜日)に女優の柴田美保子さんが、「古事記~天語り」をしに来校してくれました。

午前に1・3・5年生

午後に2・4・6年生

と分けて体育館で公演していただきました。

画家のマーク・エステルさんの絵を背景に幻想的な衣装でお芝居のような語りに子供たちも魅了されました。

天孫降臨の地 高千穂峰をいただく都城市

神話の発祥の地といっていいでしょう。

その地に育む子供たちが、都城市のすばらしさを再確認できる内容でした。

最後に6年生は柴田さんと記念撮影をしていただきました。

今回は、ある方の強い思いで、東小学校へ来ていただきました。感謝申し上げます。

第2回児童集会『ボランティア感謝集会』

日常の学校生活を多くの地域の方々が学校ボランティアとして支えてくださっています。

そのことを知るとともに、そのボランティアの方々に感謝するための「ボランティア感謝集会」を開きました。

本来なら50名近くいる皆様全員をお招きして、感謝の気持ちを伝えたかったのですが、

今回は2数数名の方々に参加していただきました。

会は児童運営委員会が中心となり、進行しました。

校長よりボランティアの意味や感謝の意義について話があった後、

児童代表として6年2組の清川蒼士郎さんと桑畑眞之介さん2名からお礼の言葉を述べました。

そして、一人一人に心を込めて書いた感謝状を6年生から手渡しました。

その場で会話が弾む、和やかな雰囲気ともなりました。

最後にボランティアの代表として主任民生委員・児童委員かつ東小学校運営協議会委員の

中馬圭子様より挨拶をいただきました。

ボランティアの方々の東小に寄せる熱い思いを感じることができました。

最後に6年生が通路に立ち、拍手を送りながら体育館を見送りました。

1年生から5年生まではオンラインでしましたが、ボランティアの方々が通られると

4年生は廊下に向かって、大きな拍手をして見送っていました。

本当にこの方々が東小学校を支えていただいていると深く感じた感謝集会でした。

東っ子 キッズワークショップ

5年目になる東っ子キッズワークショップ

コロナ禍の中2回中止となりましたが、今年は昨年に引き続き開催することができました。

キャリア教育の一環として取り組んでいるこの活動は、

夢ある仕事のプロにお話や体験を通して、子どもたちのよりよいキャリア形成を図っていくものです。

Ⅰ年生から6年生までの子供たちが縦割りのグループを編成し、21の職業の方々のブースを回っていきます。

今年、ボランティアで参加された方々は、次のような職業の方々でした。

IT技術者・塗装業者・医師・自衛隊・介護施設・農業・板金業・製造業

都城大弓・ドローン・アナウンサー・義足制作・食品販売・消防・警察

薬剤師・建設業・管理栄養士・トリマー・電気工事・ダンスという21の職種からでした。

東小PTAが全面的に協力・支援していただき、なりたっている行事です。

まさに学校・保護者・地域が一体となって取り組んでいる活動といってよいでしょう。

子どもたちは、それぞれの仕事のプロ・職人技に魅了され、目をキラキラと輝かせていました。

6年生は10年後、社会人として何らかの仕事に従事するので、様々な仕事を知るよい機会となった

と感想を述べている子もいました。学ぶ意欲が深まった子どもたちでした。

大変な御苦労をされ、準備・運営していただいたPTAの役員・事業部等の方々に心より感謝申し上げます。

4年生の音訳体験学習

11月11日(金)2時間目・3時間目・4時間目を使って4年生のクラスごとに音訳の授業をしていただきました。

1,点訳・音訳とは? 点訳・音訳ボランティアは視覚障がい者の目の代わりとなるボランティア

2,「音訳」の読みを聞いてみよう。

・本の音訳の読み ・広報の音訳読み どんなことに気付くかな?

子どもたちは、読み聞かせの音読との違いをしっかりと捉えていました。

あまり感情の起伏を大きくせずに読む。など大切なことを押さえていました。

3,音訳体験 アクセントの難しさを実感していました。

4,音訳クイズ「幸子ちゃんはどれだ?」幸子ちゃん(都城市社会福イメージイメージキャラクター)

5,幸子ちゃんの説明を考えてみよう!

視覚障がい者の方々に伝えるには、短く分かりやすく、書いていないことは勝手につけたさない等を

しっかりと学ぶことのできた授業でした。中原さゆり会長他5名の方々に協力をいただきました。

本当にありがとうございました。

修学旅行 2日目 その3

妻湯での昼食の様子も届きました。修学旅行で4回食事をしますが、これが最後の食事になります。

修学旅行 2日目 その2

綾町に到着し、照葉大吊橋を見学しました。高いところが大丈夫という子たちは、笑顔で吊橋を渡っています。

その後、照葉樹林文化館を見学しました。

妻湯で昼食をすませたら、最後の見学地 西都原に向かいます。

修学旅行 2日目 その1

修学旅行 2日目の朝を迎えました。

今日もすっきりと晴れています。今日の目的地は綾町と西都市。まずは照葉大つり橋を目指して出発しました。

朝日がきれいです。空気も澄んで山々も神々しく感じます。

修学旅行 1日目 その2

昼食後は、飫肥に移動しました。飫肥での班別自主研修を楽しみにしていた子どもたちも多かったようです。(残念ながら、多くの班が分かれて活動しましたので、写真は撮れませんでした…)

事前に計画を立てた通りに時間通り行動できたグループと、なかなか計画通りに進まなかったグループとあったのではないでしょうか。

でも、ホテルへ向かうバスの中での笑顔を見れば、満足度は一目瞭然!

ホテルに着いたら、すぐに班長会を行いました。

班長会後、夕食です。メニューは…楽しみです!

修学旅行 1日目 その1

6年生が修学旅行に出発しました。

とても良い天候の中、本日は宮崎護国神社、青島、飫肥城下町などを見学して、17時くらいに宿泊先のホテル日南北郷リゾートに到着予定です。

全員、元気に活動しているようです。

宮崎護国神社での様子が送られてきましたので、御覧ください。

少し早い昼食の様子です。(青島屋)

四年生 都北地区音楽大会

いよいよ今日が本番の音楽大会。MJホールでの舞台に上がっての発表。皆、真剣な顔で素晴らしいハーモニーを聴かせてくれました。さすが、東小学校の四年生です。

参加された方から、NHK合唱コンクールのようでしたと感想をいただきました。また、合唱した「ゆうき」という歌は歌詞もメロディーも大変よいものです。静かな勇気が湧き上がる歌です。

教育実習生・初期研修生の授業より

授業はまずは声のトーンを明るく前向きに(時には静かに落ち着いて)教師自らが心掛けることが大切です。

そういう意味では、今日から始まる教育実習生と初期研修の先生の授業は、よく通る声でした。

今週は、これから陸続と実習生と先生方の授業が続きます。

どんな子どもたちの反応と実習生や先生方の頑張りが見られるのか?楽しみです。

ファイト!!

11月の全校朝会

体育集会の事前セレモニーはありましたが、事後のセレモニーが無かったため、「体育集会」特集としました。

オンラインで理科室からの発信となりました。カメラ機能が付いていないパソコンが多いので、

今回は数個、カメラ機能の部品を試しに買いました。

付けたクラスからは、クラスの子どもたちの様子がよく分かりました。

話す方も一方通行だと反応が分からないので、両方向のオンラインは大切です。

カメラ機能付きのパソコンは必需品ですね。

体育集会の頑張りを東っ子「五気」で映像をまとめました。

「やる気」「勇気」「元気」「本気」「根気」どの姿も見られた体育集会でした。

学校運営協議会の方々から、「久しぶりに子どもたちから元気をもらいました!」と温かい感想をいただきました。

この行事を通して得たものは、今後も日常の学校生活に繋げていけるといいと思います。

「子どもの本気は、感動を呼び起こす!!」

そんな体育集会でした。

鑑賞教室 「絵本 de クラッシック ブレーメンの音楽隊」

1~3年生と4~6年生に分けて鑑賞教室を行いました。

スタジオジブリメドレーの演奏に喜び

楽器紹介コーナー(トランペット、ホルン、チューバ、トロンボーン、ピアノ)では、本物の楽器の音にふれ

絵本「ブレーメンの音楽隊」では、あのワンピースの「ナミ」役のプロの声優さんによる読み語りつきでした。

全児童が本物の音楽にふれるよい機会となりました。

充実した60分でした。

4年生 都北地区音楽大会の校内発表会

東小では、都北地区音楽大会に4年生が出場します。

コロナ禍の影響で、4年生3クラスをAとBの2チームに分け、2回発表をします。

以前ですと保護者の皆様にもMJホールにおいて参観していただくのですが、今年は児童のみの参加となりました。

4年生は黒岩音楽主任のもと音楽の時間を使って、合同の練習を何度か積み重ねてきました。

どちらのチームも完成度は高く、東小の子どもらしい伸び伸びとした歌声を響かせてくれました。

今日の音楽集会は、体育館から初オンラインで行いました。

どの学年も終わった後に、大きな拍手をしていました。

来週の8日(火曜日)の音楽大会が楽しみです。

東っ子 体育集会 御協力ありがとうございました

10月30日(日曜日)東っ子体育集会を開催しました。

晴天の秋空のもと、東小の子どもたちの五気(「やる気」「勇気」「元気」「本気」「根気」)溢れる姿を

お目にかけることができました。

今年も学年別に開催する形でしたが、低・中・高学年ごとに1時間ずつ徒走・リレー・団技・ダンスと

多彩な内容を実施しました。

9月より徐々に取り組んだ成果が見られたと思います。

また、6年生(リーダーは5年生からも選出)が中心になり、それぞれの係を自分の役割を責任持って最後まで

キビキビと行動していました。さすが6年生です。

後輩達も「あくがれ」をもって見ていました。

保護者の皆様には、学年別の参観2名までのルールを守っていただき、感謝申し上げます。

また、数度の話合いや前日2日間に渡って献身的に協力いただきましたPTA執行部役員の方々、保体部の皆様

万国旗が見事にたなびき体育集会に華を添えていただきました。片付けも多くの保護者の御協力をいただき

あっという間に終わりました。東小の保護者のチームワークのすばらしさだと感じました。

本当にありがとうございました。

体育集会 事前セレモニー

東小学校 体育集会の事前セレモニーを行いました。

理科室よりオンラインで実施しました。

セレモニーの内容は、1,1~5年生児童代表の言葉 2,6年生各団長の言葉 3,校長先生の話でした。

各学年の代表は、1年生 迫田健申さん 2年生 野平朱理さん 3年生 米満衣麻里さん 4年生 福留一歩さん

5年生 木村朱俐さん 6年生 赤団団長 大山慈雨さん 白団団長 隅 夏波さん です。

1年生の迫田建伸さんの発表です。

「はじめての たいいくしゅうかい」

ぼくは、はじめてのたいいくしゅうかいなので、とてもたのしみです。

一ばんに、かけっこをがんばります。あしや手をはやくうごかして、一いをとりたいです。

つぎに、たまいれダンシングをがんばります。たまいれは、たまをたくさんひろって、かごをねらって、

たくさんいれたいです。50こは、いれたいです。

たぬきダンスときつねダンスは、からだをいっぱいうごかして、かっこよくおどりたいです。

1年生にとっては初めての体育集会、6年生にとっては最後の体育集会

きっと思い出深い体育集会となることでしょう。

最後に私から、体育集会のスローガンは東小の「五気」そのものだと話をしました。

「五気」(やる気 勇気 元気 本気 根気)あふれる子どもたちの姿を楽しみにしています。

「一番はえらい でも、一番よりえらいビリもある」

子どもたちの本気の姿をぜひゆっくりとご覧ください。

5年生・6年生の家庭科での地域の方々の御協力

家庭科のミシンを使う授業で、今年は6名の地域の方々が指導のお手伝いに来てくださいました。

学校運営協議会の中馬様を通して呼びかけていただき、地域見守りもしていただいている池田様を中心に

集まっていただきました。

ミシンの操作は、担任1人で指導するとなかなか思うように進みません。

そこで、ミシン等の熟練者である地域の方々が、担任とともに先生となって教えていただくのは

大変ありがたいことです。

5年生はエプロン作り 6年生はナップサック作りにチャレンジしました。

懇切丁寧な御指導に全員が思い思いの作品を仕上げることができました。

ある子どもは、大人が真剣に寄り添って指導してくださる姿に感銘し、

同じように友達に寄り添ったら初めてとても嬉しい気持ちを味わえました等の感想を述べていました。

大人の真剣な姿は、子どもたちの心をも動かします。

池田様、本司様、小玉様、轟木様、山ノ内様、瀬戸山様

本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

4年生 都城市音楽大会に東小学校代表として出場します

4年生合同音楽で練習を頑張っています!

黒岩先生の指導のもと、合唱部さながらの練習風景です(^_^)

ピアノは、4年1組 梶原 汐音さん と4年2組 小川 璃子さんです。

4年生みんなで力を合わせて頑張ります。

10月23日 コミセン学校開校 教師は東小4年生

生涯学習課が推進しているコミセン(コミュニティーセンター)学校が23日に開校しました。

何とその教師が、本校の4年生 吉村伊織さんでした。

都城市内の小学生に案内され、定員が午前午後15名ずつの30名だったところ、東小・南小をはじめ

市内の小学校から多くの申し込みがあったようです。結局、午前・午後ともにプラス5名を受け入れ、

40名の参加となったようでした。

自分で授業のシナリオを書き、「かわいい女の子を上手に画くコツ」を多くの参加者に伝授したようです。

教師としての堂々とした態度に生涯学習課の方々も感心していました。すばらしいことですね。

これからのますますの活躍を期待します。

体育集会 役員打合せ会

体育集会まであと2週間、今年も東小は低・中・高学年ごとの開催となります。

しかし、全ての学年で5・6年生が役員となり会を進めてくれます。

今日は、初めての役員打合せ会がありました。

あいにくの雨のため、体育館や多目的室を使っての打合せとなりました。

5・6年生の主体的な活動、頑張りに期待します。

〇 決勝審判 〇 誘導 〇 放送

〇 応援(リーダー) 〇 救護 〇 コーナー

〇 出発準備 〇 出発 〇 児童管理

体育集会の成功は、5・6年生の頑張りにかかっています。ファイトだ!!

頼りがいのあるICT支援員来校

本校にICT支援員が来られました。

ICTに関する授業での活用方法について、何でも相談できる強い助っ人になります。

東小には、吉村真紀 支援員が来られています。

今日は、2年生のクラスに入って、先生や子供たちの支援をしたいただきました。

さらに充実した授業の展開が期待できます。ありがたいことです。

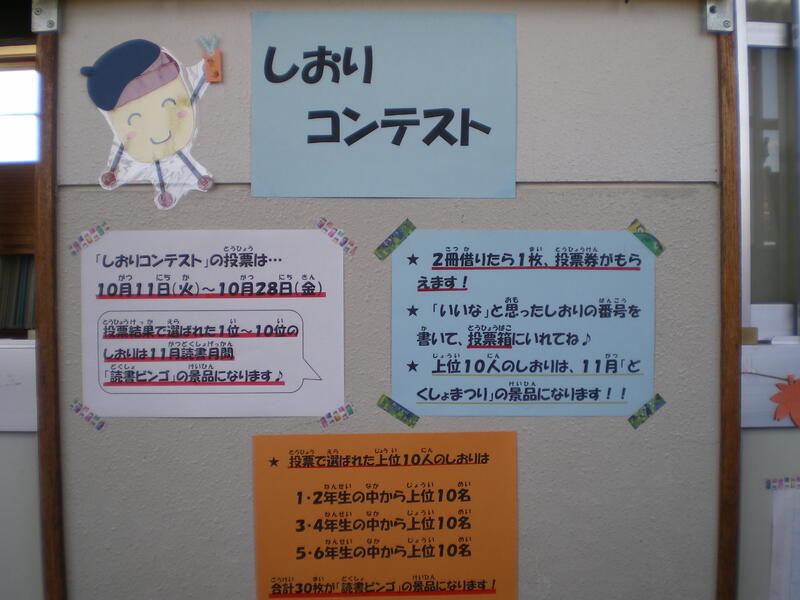

しおりコンテスト開催中

子どもたちが作成したしおり(栞)のコンテストが始まりました。

応募総数は、何と143枚 どれも力作です。

図書室の廊下壁に縦書き・横書きのイラストが描かれたしおりが貼られています。

本を借りると投票用紙がもらえ自動的に借りる冊数も増えるという(^_^)

なかなかよいアイディアの取組みです。

5・6年生の図書委員会の子どもたち、大野図書主任、若松図書館サポーターの楽しい発想による

全校での取組みになりました。委員会活動は自治・自発を主としていますが、こういう企画をして

運営をする。総合的な力を「学力」というと思います。

いよいよ投票も始まり、どんな結果になるのか?ワクワクします。

4年生の非行防止教室より

東小学校は、全学年この「非行防止教室」を指導員の方々をお招きして、授業を行っています。

4年生では、各クラスごとに開催しました。

今回は「情報モラル」に関することを中心に話をしていただきました。

事前にアンケートを取って進めました。4年生全体の結果は次のようなものでした。

1,家でインターネットを利用しますか?・・・97%

2,お子さんがインターネットを利用することに不安はありますか?・・・74%

3,困っていることや不安なこと

・友達同士でのラインなどでいじめがないか。

・詐欺サイトなどをクリックしないか。

・知らない人と勝手につながらないか。

・時間が守れず、いつまででもしている。

・ゲームでの勝手な課金がないか。

・サイトの見ている中身までは知らない。

・ネットが使える機械を持たせるタイミング

こういうアンケート結果を見て、指導員の方のお話を聞こうという流れでいきました。

4年生なりに子どもたちは、危機意識を持って見ていました。

情報モラル大切ですね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

宮崎県都城市上東町11-20

電話番号

FAX

0986-22-3480

Eメール

1305ec@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、都城市立東小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。