川小ニュース

2日目の昼食

お昼ごはんは、鶏飯でした。おいしそうに、楽しそうに、食べていました。

知覧特攻平和会館

午前中は、命に関わる学習でした。特攻について理解を深めるとともに、若い人の命が散華したことへの思いをもち、平和や命を考えることができました。

朝食

みんな揃って、元気に朝ごはんを食べました。昨夜は、ぐっすり眠れた人が多かったようで、しっかり食べることができていました。

おいしい夕食

1日目の夜を迎えました。夕食の量が多目でしたが、結構食べていました。明日に向けてエネルギー回復です。

班別自主研修

班別自主研修をスタートしました。それぞれの計画に沿って行動してます。迷子になるかもと、心配している人もいましたが、仲良く楽しく取り組んでいます。

1日目のお昼ご飯

照国神社そばのホテル吹上荘での昼食です。静かにもりもり食べてます。

維新ふるさと館

幕末の薩摩藩について学習を深めました。いろいろな展示物があり、楽しみながら見学しました。みんな元気です。

桜島SA

桜島SAに到着しました。酔う人もなく、元気です。

修学旅行出発

天候に恵まれ、気持ちよい出発になりました。二日間、事故なく、しっかり学んでいきたいものです。

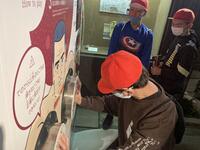

米粉ドーナツ販売②

当日の様子を画像でお伝えします

米粉ドーナツ販売

先月の27日(日)に、軽トラ市で、5年生が米粉ドーナツを販売しました。JAの方や親児の会の皆さんにご協力、ご指導いただきながら作った米を材料とし、町おこし協力隊のソクさん、中谷さんにドーナツづくりを全面的にサポートいただきました。そして、販売にあたっては5年生保護者にサポートをいただき、児童20名が呼び子として販売に携わりました。多くの方のお力添えで、児童のアイデアを活かしながらの活動ができました。児童も、そういった繋がりに感謝することができました。ありがとうございました。

給食当番

今週から一年生は自分たちで給食当番をして、おかずやご飯、牛乳などを運んでいます。重たいけれども、自分たちのことは自分たちで頑張ってます。おかずをつぎ分けたりすることは6年生が手伝っていますが、配ることは自分たちでやっています。

森林環境教育

先月の29日に、三年生が森林環境教育をしました。あいにくの雨模様でしたが体育館や教室付近で、実施してくださいました。校内の樹木について、五感を使ってその素晴らしさを感じることができました。

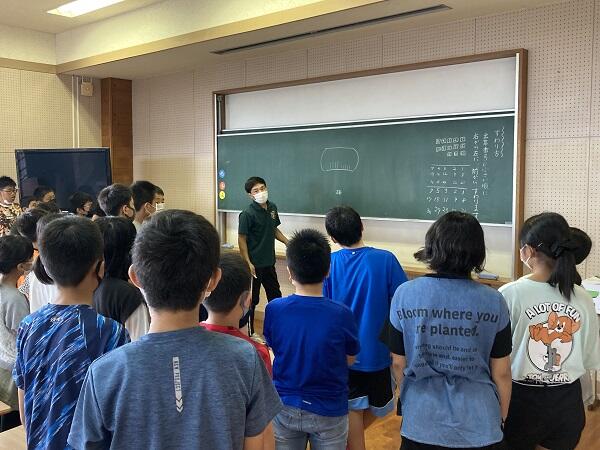

全校集会

12月の全校集会をしました。内容は、給食に関することが中心でした。給食のあいさつや片付け、食べ物の大切さな

ど、知ること、考えることがいくつもありました。

いのちの教育

先日、三年生で「いのちの教育」をおこないました。動物愛護センターの先生に来校いただき学習しました。

幼保小ふれあい交流

今日は、幼保小連携の一環として、ふれあい交流を行いました。各幼稚園、保育所から、来年度川南小に入学予定の子どもたちが川南小にやってきて、現一年生と交流をしました。全体では次年度の新一年生56名ほどの参加でしたので、時間をずらしておよそ半分ずつとの交流をしました。魚釣りをしたり、コマ遊びをしたりして、楽しく交流できました。

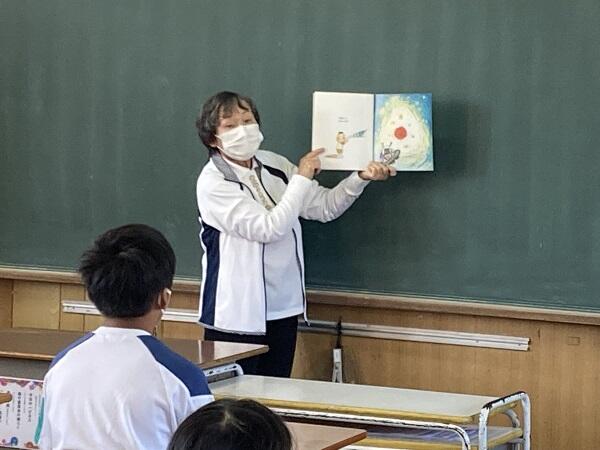

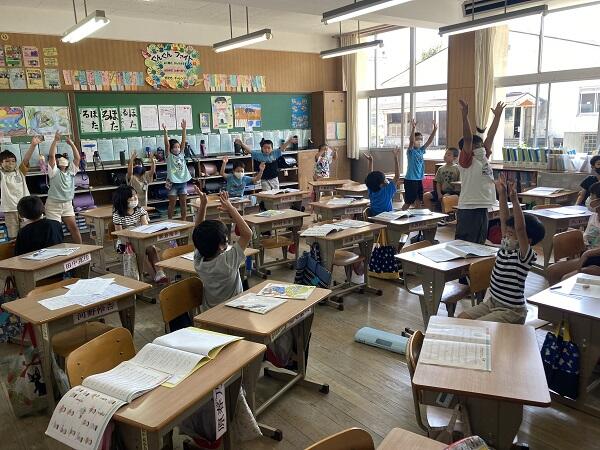

読み聞かせ

今朝は、あけぼの会の皆さんによる読み聞かせを行いました。

今日は、1年生・2年生・3年生でした。

よく集中して聞いていました。

小中連携 あいさつ運動

今朝は、小中連携の一環として、唐瀬原中の生徒が川南小の正門・東門で「あいさつ運動」を行ってくれました。

先輩が後輩に、後ろ姿で教えるという意味合いも感じ、よい取り組みだと思います。

気持ちよく、元気な挨拶で一日を始められる人であってほしいです。

おいしいコロッケ できました

今日の午前中、4組さんがコロッケ作りを行いました。

自分たちで育てた芋を、自分たちで収穫し、自分たちで売り(校内で職員に安価で)、必要な材料を購入し、コロッケ作りに挑戦しました。いろんな学習をしながらおいしいコロッケを作る、という成功体験を積み上げることができました。

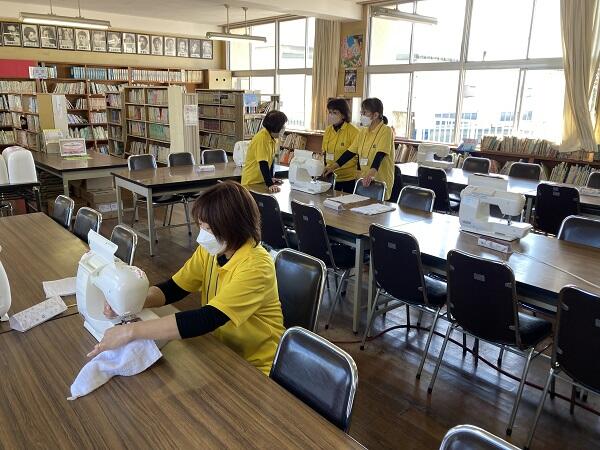

ミシンボランティア ありがとうございます

今日の2~3校時に、5の2の家庭科でエプロン作りを行いました。ミシンを使って縫っていくので、ミシンボランティア(5名)にご協力いただきました。三つ折り、しつけもおしえていただきました。

ありがとうございました。

あけぼの会(読み聞かせ)

今日は、2学期最初の読み聞かせでした。あけぼの会の皆様、ありがとうございます。

今日は、4~6年生への読み聞かせで、どの教室もじっと聞き入っていました。

ドーナツづくり第2弾

今日は、5の2でドーナツづくりをしました。

前回同様、地域おこし協力隊の方4名と、役場の方1名の計5名で指導していただきました。

おいしそうな、甘い匂いに包まれながら、作り方をよく聞き、実際に体験して上手に出来上がっていました。

今日は、UMKの取材も入ったため、子どもたちは何やら緊張気味ではありましたが、素晴らしいリアクションを取りながら楽しんで活動できていました。

ご指導いただいた5名の皆さん、ありがとうございました。

外国語の授業

今日の6校時は、町内の外国語担当(中学校は英語担当)の先生方が集まって授業についての勉強会を行いました。

6年2組の外国語の授業を見てもらいました。

6の2のみんなは、何やら緊張した感じもしましたが、頑張っていました。

宿泊学習(5年)、社会見学(1~4年、6年)

今日は、5年生は宿泊学習(~10月15日まで)、その他の学年は社会見学です。

天候にも恵まれ、それぞれ楽しそうにバスに乗り込み出発しました。

ふれあい交流会

10月12日(水)に、ふれあい交流会を行いました。

今回は、17名の方々においでいただき、給食試食・SDGsについての説明・絵本の読み聞かせ・ダンス披露を、5~6年生と一緒にしました。帰りには、鉢植えの花をプレゼントしました。

「給食、おいしかったです」「元気をもらいました」のお言葉に、こちらこそ元気をいただきました。

ドーナツづくり

今日の、1~4時間目に、5の1がドーナツづくりを行いました。

親児の会にご支援いただいて育てた「米」、まちづくり課や地域おこし協力隊の方々のご協力をいただき、ドーナツづくりをしました。この3年、コロナ禍のために川南小伝統の「川小鍋」を楽しめてないことに代え、「この状況でもできること」「子どもたちのかかわりももっと増やして」を視点に、ドーナツづくりを始めました。

今後は、5の2でもドーナツづくり、11月20日(日)ふれあい参観日での販売、軽トラ市への出店を予定しています。

子どもたちのかかわりを増やしながら、「全力一心」で川南小の新たな伝統となるよう取り組んでいきたいと考えています。ご指導いただいた「ソクちゃん・こっちゃん・こだまちゃん・ふみやくん・あきよちゃん」(まちづくり課や協力隊のみなさん)、ありがとうございました。

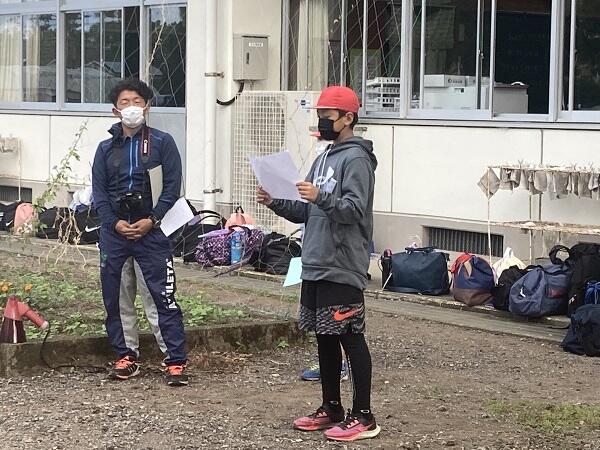

解団式

10月2日(日)に行った運動会の解団式を実施しました。

校内でオンラインでの解団式でした。各団の団長、副団長から、運動会を振り返ってのまとめの話をしてもらいました。

一人一人が、全校のみんなへ感謝の思いを伝えてくれました。

認知症サポーター養成講座

今日の2~3時間目に、4年生が、福祉に関する学習の一環として、「認知症サポーター養成講座」を受けました。地域包括支援センターから講師2名をお迎えし、認知症についてその概略や対応等について学習しました。認知症について知っておくことで、サポーターとしての役割を担い、家族や地域の人とのつながりを大切にすることに結び付く可能性があります。今後に生かしていきたいものです。

全力一心の運動会

今日は、素晴らしい秋晴れの下、運動会を実施しました。

どの学年も、徒走・リレー・表現で、これまでの練習の成果を十分に発揮し、最後までしっかりと競技・演技できていました。まさに、全力一心であったと思います。

また、準備や運営、片づけに、PTAの皆様より多大なるご協力をいただき、滞りなく進めることができました。ありがとうございます。さらに、運動会練習時にはマイクを使っての指示やBGM等、学校近隣の地域の方にはご迷惑をおかけしたことが多々あったのではないかと思っています。心広く、見守っていただき、ありがとうございました。

前日準備

今日の午後は、運動会の前日準備でした。

5・6年生と、保護者の皆さん、そして職員が一緒になって準備を進めました。

手際のよい作業で、予定よりも早く準備を終えることができました。

ありがとうございました。

明日の運動会で、子どもたちが全力を出してくれることを願うばかりです。

予行練習

今日は予行練習でした。(雷鳴のため2校時途中で中止しています)

各役員の動き(仕事内容)の確認、各学年の移動の確認、応援の練習などを、途中まで行いました。それぞれの活動を懸命に行う姿をみることができました。途中まででしたので、子どもたちにとっては不十分な状態で今日の予行が終わっています。急遽、明日の朝、1校時に残りの予行練習を行う予定です。

本番まであと数日。天候も気になりますが、できる限り取組を進めていきます。

2度目の全体練習

秋晴れの下、2度目の全体練習を行いました。

1、2時間目に行いましたので、やや風が吹いて涼しさはあるものの、子どもたちの表情等を見ながら休憩・給水を取りながら早めに練習を切り上げました。

とはいえ、全体の機敏な行動と団長の元気な声に、パワフルな一面も見られた練習でした。

洗濯実習

台風一過、よく晴れた午前中に、6年生が洗濯実習をしました。

洗濯板を使っての手洗い、すすぎ、脱水に挑戦していました。

体育着を洗っていましたので、しっかり絞って干せていると明日の体育には気持ちよく着ることができるでしょう。

エール交換

運動会の開会式の直後に、エール交換を行います。

その練習を、リーダーは昼休みに頑張っていました。貴重な昼休みを使ってでも、全体のために努力してくれています。

1回目の全校体育

今日の1,2時間目は、初の全校体育でした。

内容は、運動会の開会式、川南音頭の練習でした。子どもたちの体力、蒸し暑さを考慮して、早めに終了しました。団長、副団長、リーダーをはじめ、それぞれが頑張っていました。

運動会 役員活動

今日の昼休みは、明日の全体練習での整列のポイントを各団のリーダーと確認しました。

また、6校時は、各役員が集合して役割や分担の確認を行いました。

スクールトライアル事業 未来の先生

今日から3日間、将来学校の先生になろうと考えている大学生が5年1組に参観に来ています。

(大学や県教育委員会の推薦を受けての活動です)

川南小の卒業生でもあり、自身が在学していたころと比較したり、大学の学びとすり合わせたりして有意義な3日間としてほしいものです。

黙食

しっかり食べて、エネルギー補給すると同時に、栄養をバランスよくとっていくことが成長に欠かせません。自分が食べきれる量を自分で判断する力も大切です。「食」にしっかりと向き合って食べている川南小の子どもたちです。

あわせて、「黙食」にも取り組んでいます。他者への思いやり、気遣いも育んでいきます。

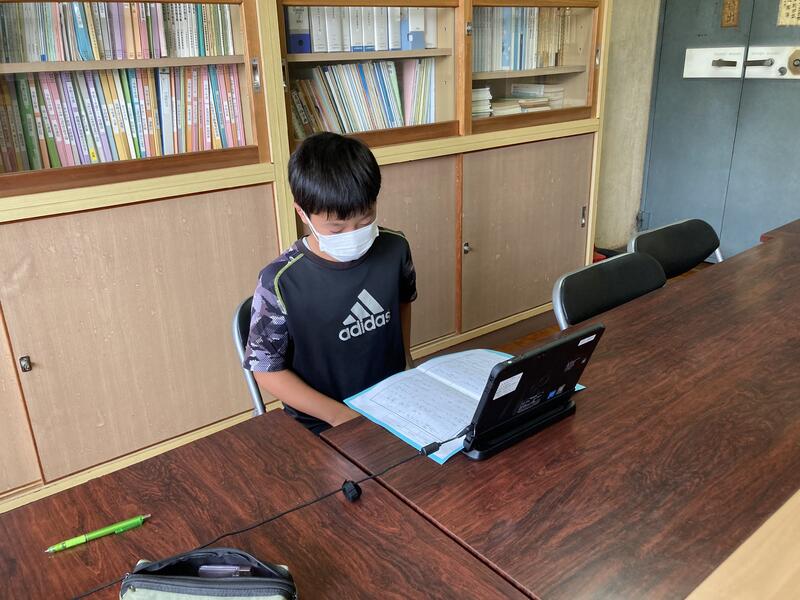

タブレット活用

2年生では、国語科の学習でタブレットを活用しています。

「動物園のじゅういさん」を読んで、初めて知ったことや驚いたことなどをタブレットでまとめていました。

教科書に載っている写真をタブレットのカメラで写して取り込んだり、自分の感想や疑問をペンで書きこんだりしていました。

運動会練習 がんばってます

体育の時間を中心に、運動会の練習を頑張ってます。

熱中症にもコロナにも気を付けながら、教室にいるちょっとした時間も活かしながら、練習を繰り返しています。

この努力で、熱中症もコロナも台風も 吹き飛ばしたいものです。

「木」を書きました

書写の時間の毛筆(習字)は、3年生から学習が始まります。今日は、2学期最初の習字を3年生がおこなっていました。

1学期に、用具の準備の仕方や筆の握り方など基礎的な学習から始めましたが、今日はすでに「木」という漢字を書いていました。「打ち込み」「止め」「はらい」などに気を付けながら一生懸命に書いていました。

フッ化物洗口

今日は、2学期2回目のフッ化物洗口をしました。

曲に合わせて、口の中でブクブク。歯の健康を保てるよう、しっかり取り組んでいました。

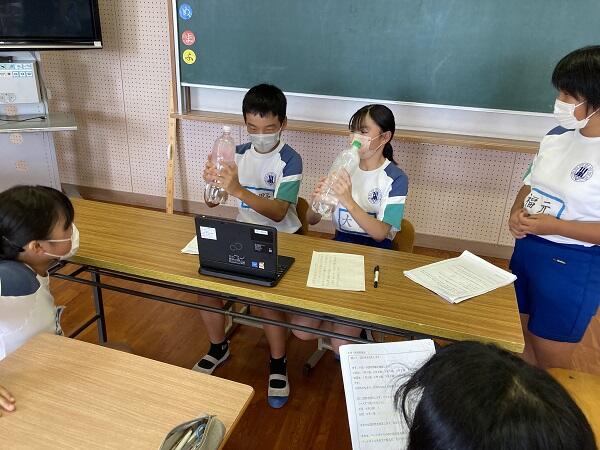

結団式

今日の午後は、結団式を行いました。(オンライン)

体育委員会の進行で、まず、運動会のスローガンを確認しました。今年の運動会のスローガンは、

「燃えろ一致団結 仲間と共に 勝利の道を切り開け」

です。その後は、団の色決め(ペットボトルを振って)、団長・副団長の紹介、あいさつを行いました。

結団式前の様子から

今日の午後は、運動会の結団式です。

オンラインで、団長・副団長の紹介やあいさつ、団の色決めを行う予定です。

その結団式を前に6年生の教室に行ってみると、団長・副団長をやってみたいと(きっと緊張や不安を抱えながらも思い切って)立候補している人が合計12人もいることにびっくりしました。

6年生はやる気をもって運動会を迎えようとしているなあ、団長・副団長以外の役割についても頑張ってくれそうだなあ、と感じました。

2学期最初の委員会活動

今日の6校時は、2学期最初の委員会活動でした。

今学期の計画を話し合う委員会がほとんどでした。

(毎日の学校生活に必要なものについては補充したり入れ替えたりしてくれてました)

今学期も、SDGsを視野に入れながら活動を進めていきます。

学年集会

今日は、下校前に「学年集会」を行いました。学年ごとで場所が違うので、密集状況等に応じて実施場所や方法を工夫しての集会活動でした。

1年生は、普段、1年教室前の廊下の広いスペースを利用して集会をしていますが、今日は各教室に分かれて担任から話をする形に変更して実施しました。(他の学年もそれぞれ状況に応じて工夫しての実施でした)

稲刈り

8月30日(火)に、5年生が稲刈りをしました。

黄金色に膨らんだ稲穂を、鎌を使って刈っていきました。

親児の会、JAの皆さんに、全面的にご協力いただきながらの活動でした。

(いつもありがとうございます)

5年生は汗を流しながら、作業していました。稲刈りの経験がある人も、鎌を初めて使う人も、一生懸命活動し貴重な経験を積むことができました。

2学期始業式

今日から2学期がスタートしました。

2学期の始業式は、熱中症対策及びコロナ対策として、各教室をオンラインで結んで実施しました。

児童代表あいさつでは、4年生二人がこれまでの自分を振り返って2学期の目標を発表してくれました。

2学期も、健康に気を付けながら、学習や生活に頑張っていきたいものです。

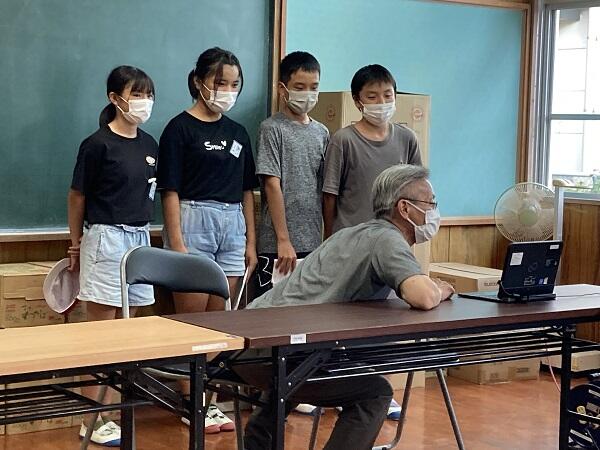

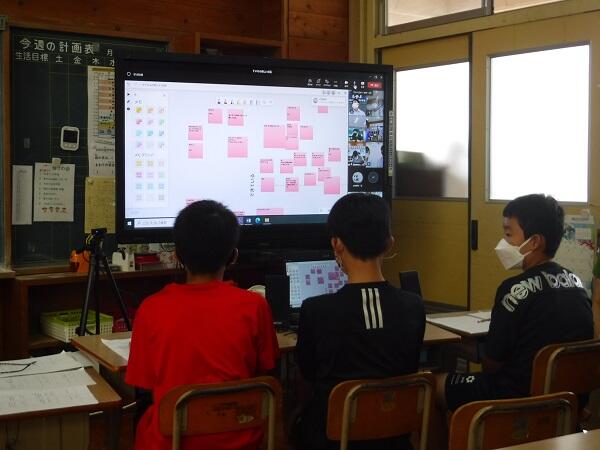

レインボーサミット

今日は、レインボーサミットが行われました。(町内小中7校の児童生徒が、「笑顔で思いやりあふれる学校づくり」をテーマに、何にどのように取り組んでいくかを話し合いました。)

川南小からは、学校を代表して、運営委員会から6年生3名が参加しました。

コロナ禍のため、タブレットを使ってオンラインでの話合いとなりましたが、6年生3名はよく考え次々に発表したり意見を述べたりしていました。

話合いでは、思いやりあふれる学校にしていくためには、「挨拶」「ボランティア」「言葉遣い」に町内児童生徒の課題があり、それらの解決に向けて実践していきましょう、と協議が進んでいきました。

川南小でもこれまでの実践を継続しながら、さらに子ども達の心や態度を育成していけるよう取り組んでいきます。

1学期終業式

今日は終業式でした。

あいにくの雨のため、校内放送での終業式でした。

2年生2人が、1学期を振り返っての作文を発表してくれました。また、終業式の後には、「多読賞」や「県陸上大会」の表彰も行いました。

川南小全員が1学期をしっかりと振り返って、今後の見通しを立てるとともに、楽しい夏休みを過ごしてくれることを願っています。

また、今日の終業式は宮崎日日新聞の取材がありました。インタビュー等を、学校を代表して6年1組で

受けてもらいました。明日の新聞に掲載予定とのことなので、ご覧になってください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 1 | 6 |

7 | 8 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |

情報委員会

委員会の仕事

5・6年生が参加している委員会。委員会にはいくつか種類がありますが、情報委員会の仕事の1つを紹介します。季節に似合った掲示物を作って、掲示板に貼っています。学校全体の役に立つ仕事をするのが委員会活動です。(6年 新藤)

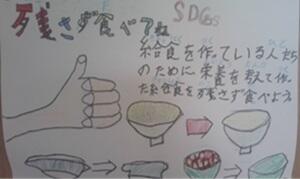

残さず食べよう

川小では、残食をなくすための取り組みがあります。このポスターは、給食を作っている方々に、感謝して、残さず食べよう!という内容になっています。みなさんも、残さずきれいに完食しましょう。(6年 松岡)

川小を彩る花

私たちは学校全体で植物を育てています。全学年でとりくんでおり、とてもきれいな花たちが川小を彩っています。(6年 芥田)

自然豊かな川南小

この写真は、正門近くの木々の様子です。

風に吹かれゆらゆら揺れています。緑豊かでまるで森のようです。

この緑に川南小学校のこどもたちはいつも元気をもらっています。

この小学校は、自然豊かでとても自慢の学校です。

(6年 平山)

この写真はプールの前にあるツツジの写真です。

こいピンクの花びらは、まるで宝石のようでした。

(5年 中瀬)

いろいろな体験学習を通して

11月6,7日 宿泊学習(5年生)

タイトル(宿泊学習で学んだこと)

僕たちは、青島青少年自然の家で1泊2日の宿泊学習に行って来ました。「規律、協同、友愛、奉仕」の四つの精神を学びました。1日目にフォトアドベンチャーで協同の精神を生かし、写真を見ながらクリアしていきました。2日目の朝に日の出を見に行きました。それが終わったら奉仕作業を行いました。とても心がきれいになったと思います。2日目にアスレチックをしました。水上アスレチックでひやひやしながら、どんどん飛びこえていきました。そして宿泊先でご飯を食べました。1日目の夜ご飯はお野菜、ゼリー、ポテト、中華スープ、揚げぎょうざ、ハンバーグ、ご飯。その中でも一番人気だったのは揚げぎょうざでした。来年の修学旅行を楽しみにしています。

1月22日 5年表現集会

タイトル(5年生表現集会)

1月22日今日は、5年生の表現集会がありました。

5年生のテーマ「心を1つに」を意識して僕たちは練習をやってきました。

1つ目に「合奏 ルパン三世のテーマ」2つ目に「表現 ひなたのチカラ」最後に「合唱 5年生の歌」を発表しました。すばらしい演奏でした。

1月24日 5年森林バスツアー

タイトル(森林バスツアー)

1月24日に森林バスツアーの見学に行きました。

最初に林田農園に行きました。そこでは、杉の木の植え方を学びました。次に児湯広域森林組合事務所に行きました。そこでは、山に木を植えることや人工林のことなど木のことをたくさん学びました。最後にコーポレーション・クリエイトに行きました。そこでは木のチップをもらったり、見たことのない機械を知れたりして、とても貴重な体験になりました。

夏の楽しみ「プール」

6月28日 今日からみなさんの大好きなプールが始まります。

1~6年生は、この日を楽しみにしていたと思います。

5年生は、着がえるのが早くなりました。

まず準備運動から始めました。

主に、クロールの手の動きを使った準備運動でした。

次に、プールではビート板をつかって泳ぎました。

最後に、流れるプールをしました。

子どもたちは「終わるのが早いな。」と言っていました。

4年生の福祉体験

6月14日に、4年生が福祉体験を行いました。

福祉体験では、アイマスク体験、高齢者疑似体験、車椅子体験を行いました。

アイマスク体験では、「前が見えなくてこわかった、声かけをするのが難しかった。」

高齢者疑似体験では、「おもりがおもたくて、前に進むのが思うようにいかなかった。」

車椅子体験では、「車椅子を押すのが難しかった、段差があるところで、おすのが難しかった。」という感想がありました。

全部を通して、「普段はなかなかできない体験ができてよかった。」と4年生は、言っていました。

みんな、待ちに待った遠足

5月17日に、1~5年生は遠足に行きました。

5年生は、始めに学校で、古墳の話や宗麟原の戦いの話を川南町教育委員会の徳田さんに教えてもらました。

その後、給水塔、後牟田遺跡、天龍梅、護国神社、畜魂慰霊碑をめぐりました。

徳田さんの解説を聞きながら、川南町に住んでいても知らないことがたくさんありました。

子ども達からは、「え~」「知らなかった」などたくさんの言葉が飛んでいました。

そして、運動公園で、昼食とレクリェーションなどを楽しみ、たくさんの笑顔であふれていました。

子どものための音楽会

5月14日は、六年生が代表として子どものための音楽会へ行きました。

バスの中では「楽しみ!」「ドキドキする!」という声が多数ありました。

川南小学校は、一番前の席なのでとても特別感がありました。

「カエルの合唱」の演奏では、観客みんながリズムを崩すことなく一致団結していて、とてもよかったです。

帰りのバスで、もうすぐ川南小学校に着くときに「バスを乗った時に戻りたい!」などの声がありました。

みんなで楽しめてよかったです。

全校頑張った参観日!

2月17日は、全校参観日でした。

全校、参観日に向けて、練習を頑張っていましたね(^▽^)/

そのおかげで、お母さんお父さんの前でもあまり緊張せずに発表できたのではないでしょうか?

6年生は、最後の参観日でした。自分が思った通りの発表はできましたか(?_?)

3学期も残り少しです。新しい学年に向けて一生懸命頑張りましょう!!

6年生最後の参観日(SDGs発表)

先週の金曜日に、参観日がありました。6年生は、グループごとに分かれて、SDGs発表を行いました。

「人や国の不平等をなくそう」や「海の豊かさを守ろう」など、それぞれの調べた目標に沿ってプレゼンを作り、

発表しました。みんな、自分たちにできる取り組みや現在の問題点などを、分かりやすくまとめられていました。

発表もはきはきした声でできました。

大縄飛び大会

今日の昼休みに5,6年生の大縄大会がありました。

僕たちのクラス6年1組は105回でした。

一番多かったのが5年1組でした。3分間でなんと237回も跳んでいました。

5年1組の人たちは昼休みに必死に練習していたのですごいなと思いました。

ぼくたちも、これからもっとうまくなれるように練習していきたいです。

5年1組の皆さん、優勝おめでとうございます。残りの4~1年生の皆さんも頑張ってください。

昼休みや体育の時間を使って、皆さん練習を頑張っていました!!!

3分間で、高学年は180回以上、低学年は100回以上という目標をもって、がんばっていました。

今日は5,6年生の日で、5年1組が3分間で235回というすごい結果を残しました!!

インフルエンザ予防

例えば、給食前やトイレ後、昼休みから帰ってきた時に、手洗いうがいをしっかりとするようにしたり、友達と話すときはマスクをしっかりとつけたりするとよいですね。皆さんで、できる限りのインフルエンザ対策をしていきましょう。

少し前までは「コロナ」というウイルスが大流行していました。

みなさんは、「手洗いうがい」をこまめにしていましたか?私はきちんと手洗いうがいをしていました。

みなさん、コロナとインフルエンザ予防のために「手洗いうがい」を心がけましょう。

次の学年に向けて

六年生は中学生に、五年生は六年生という最上学年になります。皆さん次の学年になる勇気はつきましたか?

一年生は二年生になり、新一年生のお手本にならなければいけません!

また、五年生は学校の最上学年になりみんなを引っ張って行かなければなりません(*^-^*)

次の学年に上がるために勉強など頑張りましょう!!

給食総選挙の投票

6年生が熱意のこもった宣伝を給食の時に、放送してくれました(^▽^♪

4~6年生は、本当の選挙に参加する前の良い練習になったのではないでしょうか(^▽^)/

皆さんは、「焼きそば」「コーンラーメン」「カレーうどん」のどれに投票しましたか?結果が何になるか楽しみですね('ω')ノ

給食総選挙

少し前に全校で給食総選挙がありました。

給食メニューは、やきそば、コーンラーメン、カレーうどんでした。

給食総選挙の演説もしました。

僕は、焼きそばの演説をしました。放送するのが初めてで緊張したけど、楽しかったです。

選挙の練習ができてすごくよかったです。

給食にはエネルギーがある

皆さん給食をしっかり食べていますか?

給食にはたくさんのエネルギーが含まれています。

その中の一つは体の調子を整える成分です。

この成分は骨・筋肉を頑丈にしてくれます。

この他にも大切な成分はいっぱいあります。

ぜひ、調べてみてください。

3学期が始まった!!

皆さん!3学期が始まりました。冬休みはどうでしたか?楽しかったですか?まだ冬休みが続いてほしいひともいるでしょう。

残り学校に行く日が少なくなってきました。もうすぐ皆さん1つ上の学年になるので、当たり前のことを、当たり前に出来るようにしましょう!!

例えば「手洗いをする」や「右一せいほをする」などたくさんあります。自分の目標を決めて取り組んでいきましょう!

3学期がスタート!

3学期がスタートしました。

6年生は、最後の学期となります。

3学期は次の学年の0学期とも言われているので、全校、新たな学年の0学期として、準備をしています。

全校、新たな目標を立てて、一生懸命取り組んでいます!

また、4月になると新1年生が入ってくるので、上級生は、お手本になれるように頑張っていきましょう!(^▽^)!

けじめをつけて、新しい学年に全力一心で挑んでいきましょう(^▽^♪

選挙学習と給食総選挙の準備

先週、6年生は、選挙に関する勉強をしました。役場の方2名が写真やグラフ、短い文で、選挙についてわかりやすく説明をしてくださいました。おかげで、川南の選挙の投票率が年々増えているということや、選挙で票の数が同じだったらくじで決めるということなど、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。また、授業を受けた後、1月の後半にある給食総選挙に向けて、各クラス3つのチームに分かれて給食をおすすめするポスターを描いたり、放送の原稿を書いたりしました。

宮崎県児湯郡川南町大字川南

13493番地1

TEL(0983)27-0004

FAX(0983)27-1850

本WEBページの著作権は、川南町立川南小学校が有します。無断で文章・画像等の複製・転載を禁じます。