新規日誌1

2023/7/14 臼太鼓踊り

今年も、運動会で披露する臼太鼓踊りの練習が始まりました。

今年も地元保存会の方に教えていただきます。

初めての1年生も見よう見まねでがんばりました。きっと上級生たちのように上手にできるようになりますね。

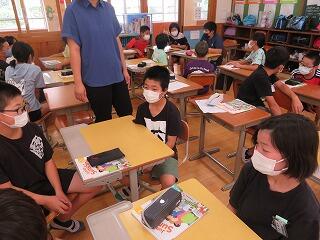

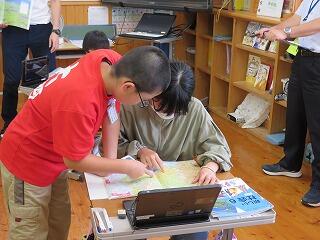

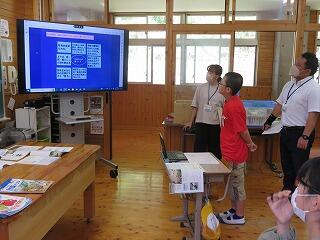

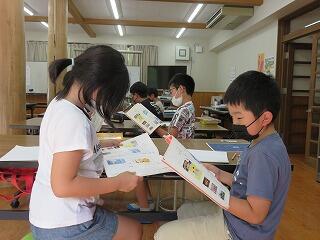

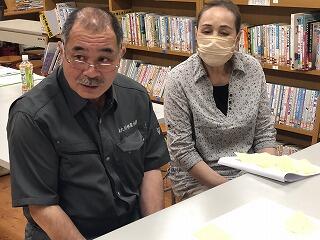

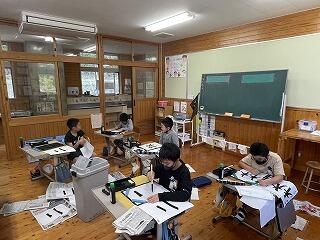

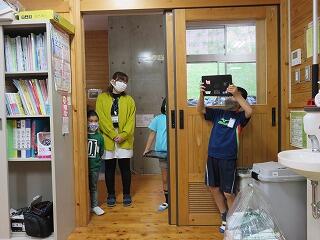

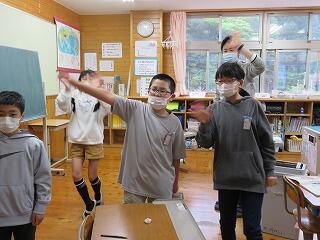

2023/7/14 集合学習5・6年

椎葉村の5年生と6年生が、椎葉小学校で集合学習を行いました。椎葉小・尾向小・不土野小・大河内小・松尾小、椎葉村5校すべての5・6年生が集まります。

5年生、6年生ともなれば何回も経験しているのですが、始めはやっぱりちょっぴり緊張します。

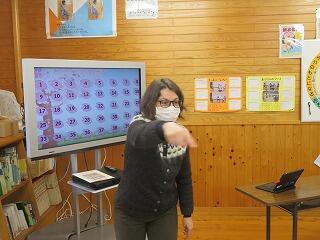

しかし、先生方の楽しい授業のおかげで、徐々にリラックス。

6年生の授業も盛り上がってきました。

お昼休みは、5年生は運動場、6年生は体育館でそれぞれドッジボールをしていました。

同い年の大人数なので、大河内小でやる時の何倍もドキドキしますが、そのドキドキを楽しんでいました。

2023/7/13 農業体験ミニトマト

5・6年生が、地元のミニトマト農家の方のハウスで、農業体験をさせてもらいました。今年から始まった「椎葉村学」の一環です。

「椎葉村学」はその名のとおり、子どもたちのふるさとを大切にする気持ちがよりいっそう高まるように、椎葉村の文化や産業を学ぶ時間です。

伸びてくる茎を誘引する作業も体験させてもらいました。ずっと続くハウスの奥行きは70メートル!

たくさん収穫しました。新鮮です!

受粉をうながすマルハナバチの巣箱もありました。

ハチを使ったり機械を使ったり、現代農業のさまざまな工夫を教えてもらいました。

充実した体験をありがとうございました。

2023/7/12 九州大学宮崎演習林宿泊学習2日目

宿泊学習2日目。腹が減ってはなんとやら。活動に備えて朝ご飯をしっかりと食べます。

来たときよりも美しく。お礼の気持ちを込めて掃除をします。

掃除までバッチリとできたのですが……。無念、雨が強く降り始めてしまいました。演習林の方々と相談して、森での活動は断念しました。演習林の方々に見送られながら学校に戻ります。

学校に戻ったら、いろいろなニュースポーツを体験しました。

スポーツ吹き矢。

ショートテニス。

カローリング。

森に行けなかったのは残念でしたが、楽しい時間を過ごしました。森での活動は秋以降に行う予定です。

2023/7/11 九州大学宮崎演習林宿泊学習1日目

大河内小学校の校区には、九州大学農学部の「演習林」があります。くわしくは、演習林のホームページ(http://www.forest.kyushu-u.ac.jp/miyazaki/index.php)をご覧ください。生き物好きにはたまらない、わくわくする記事がたくさんありますよ。

大河内小学校は、その演習林で宿泊学習をしています。1日目は夕方から泊まり、2日目は午前中に演習林で体験活動をします。

1日目。まずは入所式です。鹿に見守られながら、林長さんにあいさつをします。

入所式が終わったらすぐに夕食づくりです。1・2・3年生はサラダを盛り付けます。

4・5・6年生はカレーづくり。かわるがわる鍋をのぞき込みます。

煮えるまでしばし待って、できあがりました!

自分でご飯をよそったら、先生にルーをかけてもらって、

おいしーーい!子どもも先生も大満足です。

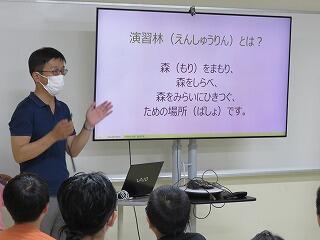

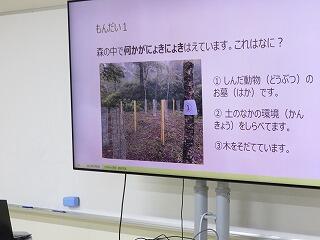

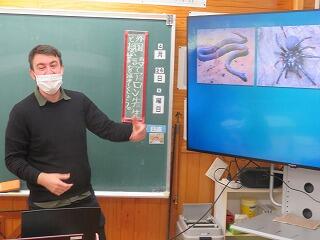

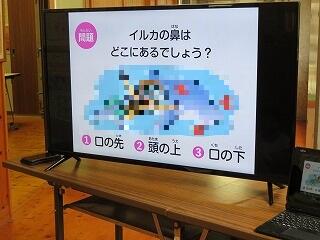

腹ごしらえも終わった後は、演習林の先生方が活動を企画してくださっています。

毎年、趣向を変えてくださいます。今年は、演習林クイズ!

チームに分かれて、話し合います。クイズの答えは、2日目に実際に演習林に行って確かめるそうです。わくわくしますね!

クイズの後は、ライトトラップ。どんな虫が飛んで来るのか、子どもたちが毎年楽しみしている活動です。

さっそく見つけた!

カナブンや蛾など、いろいろな虫が飛んできていました。

9時に就寝です。こうやって泊まれれば、そりゃあ楽しいですよね。早く眠るんですよ。おやすみなさい。

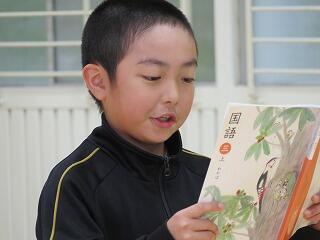

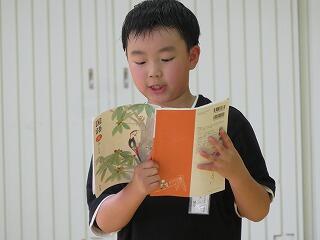

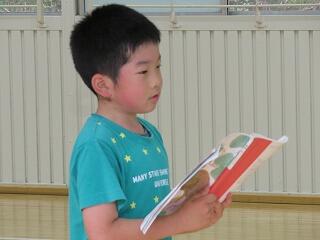

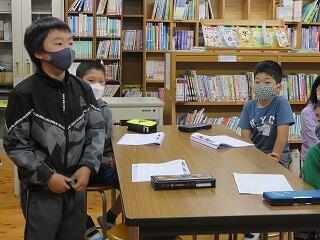

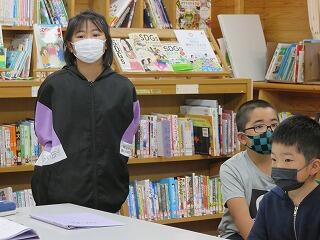

2023/7/10 読み聞かせ

先日、図書委員会の子どもたちが読み聞かせをしていました。

かなり緊張していましたが、練習の成果がよく表れていました。

図書委員会の子どもたちの発案で行ったそうです。自分たちで企画したことがすばらしいです。

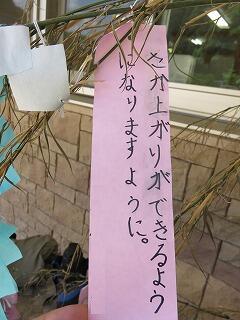

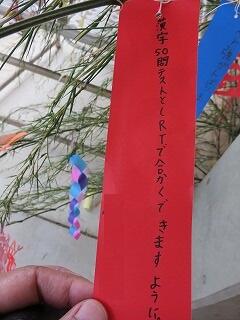

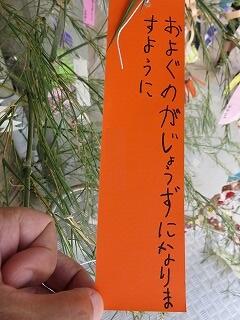

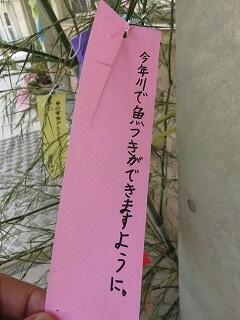

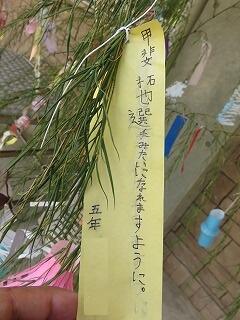

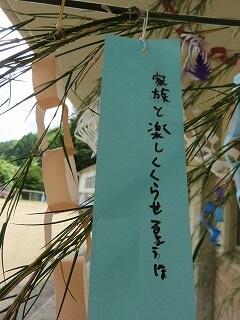

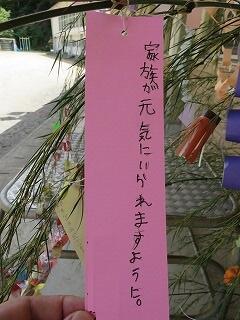

2023/7/7 叶いますように

暑い暑い梅雨の晴れ間となった6日の昼休み。

明日はいよいよ七夕です。

先日も紹介しましたが、ほかにもいろいろな願いがありました。

がんばっているからきっと叶いますよ。

たまには行きたいですね~。

やっぱりそう思うよね。

そうですね。みんな叶いますように。

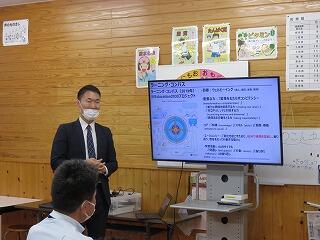

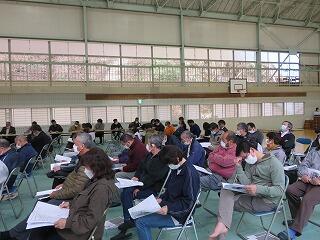

2023/7/7 学校保健委員会

参観日に合わせて、学校保健委員会を行いました。学校保健委員会は、お家の方々や先生たちなど学校に関係する皆さんで、子どもの心と体の健康について勉強する会です。

今回は、延岡から講師に来ていただいて、子どものほめ方・叱り方について勉強しました。

和やかな中にも熱心に意見交換ができました。とてもよい勉強の機会になりました。

2023/7/6 参観日

7月の第1週は「宮崎県いのちの教育週間」です。県内すべての学校で、「いのちの大切さ」を考える授業をします。

ちょうど参観日がありましたので、どのクラスでも、お家の人と一緒に「いのちの大切さ」をテーマにした授業をしました。

一年に一度の週間ですが、とてもよい機会になりました。

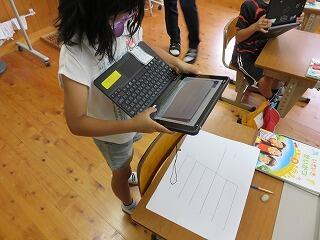

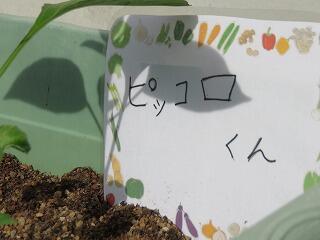

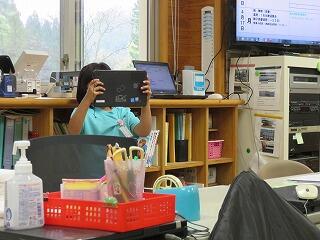

2023/7/5 すくすく育っています

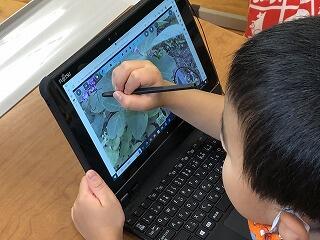

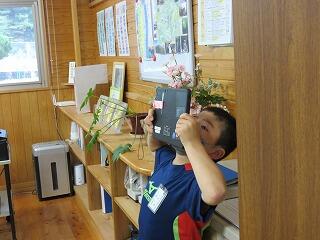

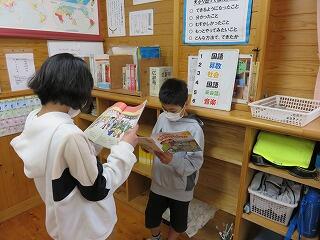

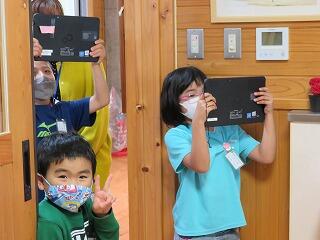

1年生と2年生が、自分たちで植えた野菜の観察をしていました。タブレットパソコンで写真を撮ります。

枝豆のそばではカマキリもつかまえました。

こちらでは、ピーマンやナスが立派な実をつけていました。

ダッシュで教室に戻ったら

写真を整理してまとめます。

いろいろな情報も書き込みます。

立派な観察日記ができあがりそうです。

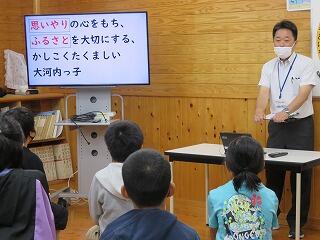

2023/7/4 全校集会

7月の全校集会をしました。昼休みの後の時間でしたが、窓の外は大雨でした。

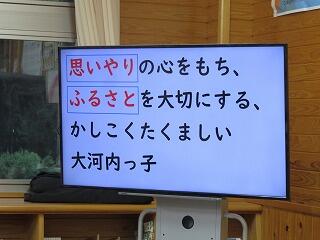

校長先生の話は、6月の全校朝会の復習から始まりました。子どもたちはちゃんと「教育目標」を覚えていました。

今週は「いのちの教育週間」です。自分の命もお友達の命も大切にしてほしい、という話を子どもたちが真剣に聞きます。

最後に校歌斉唱。今月は、3番と4番を歌いました。いい歌詞です。

2023/7/3 やられました

朝、学校に着くと、花壇に向かうあやしい足跡を発見。

花壇をかなり掘られてしまっていました。

タヌキでしょうか。アナグマでしょうか。せっかくヒマワリが咲き始めた矢先に。なんともくやしい!

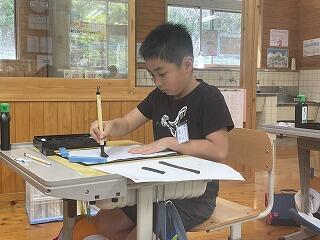

2023/6/30 研究授業その3

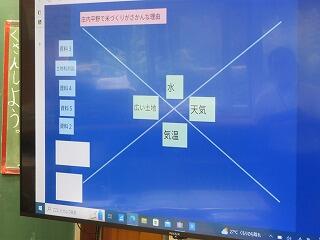

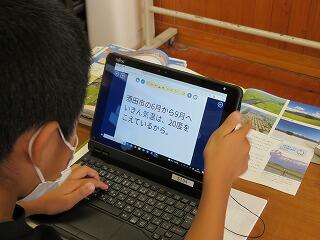

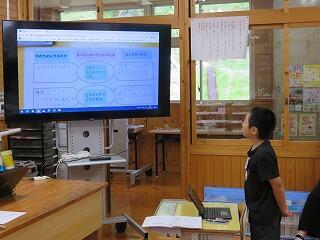

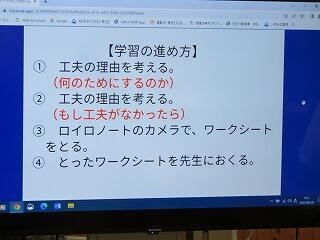

前回からの記事の続きです。5・6年教室です。

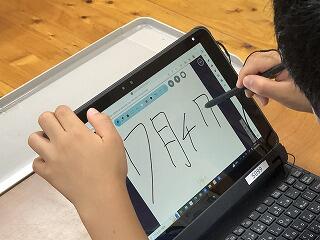

先生が5年生と学習をしている間、6年生は自分たちで学習を進めます。2人で地図帳の地名探しをした後は、タブレットパソコンで、AIが採点してくれるドリル学習に取り組みました。手書きした文字をAIが認識して採点してくれます。時代は進んでいますね!

5年生は、先生から出された課題をタブレットパソコンでまとめていました。ワープロで書くスピードも大人なみです。

6年生も同じく、どんどんタイピングしていきます。

1~4年生は手書きしたものを写真に撮る。5・6年生になると、タイピングしてタブレットパソコンに直接書き込む。だんだんと成長していく様子がよく分かりました。

子どもの成長ってすごいですね。

2023/6/30 研究授業その2

昨日の記事の続きです。3・4年生教室です。

ここでも、子どもたちも先生もタブレットパソコンを駆使しています。写真の拡大も朝飯前です。

先生がもう一方の学年を教えている時は、画面を見ながら自分たちで学習を進めます。3年生でも自分たちで立派にやります。

今年、大河内小学校の先生たちは、「思考ツール」というものを授業にうまく生かせないか、と話し合っています。

先生たちも、子どもたちに負けないくらいたくさん勉強しています。

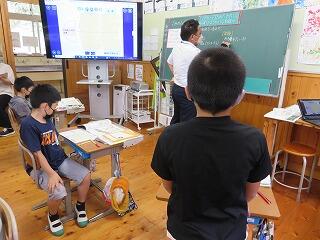

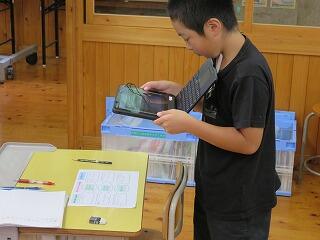

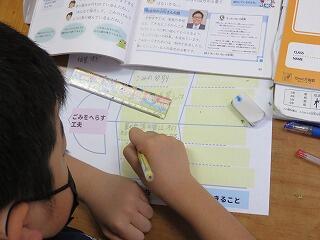

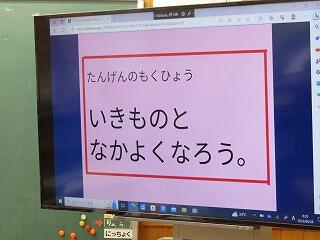

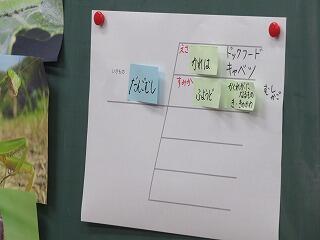

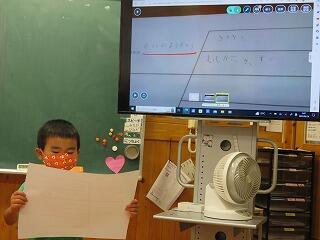

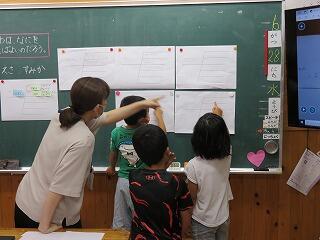

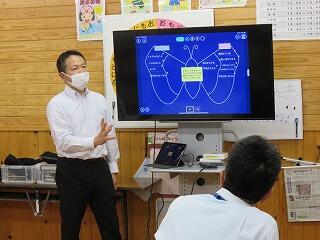

2023/6/29 研究授業その1

学校には、先生たちが互いに授業を見せ合って、授業のやり方について話し合う時間があります。互いに見せ合う授業=「研究授業」をしました。

まずは1・2年生の教室です。

生き物の飼い方について調べたことを、紙にまとめます。

調べたことを書いた紙をタブレットパソコンで撮影して、先生のタブレットパソコンに写真を転送。

転送した写真データを先生がテレビに映します。みんなに自分の紙をテレビで見せながら、調べたことを発表します。

撮影して転送して発表…。さらりと書いてみましたが、1・2年生の段階からタブレットパソコンをこんなに使いこなしているとは!!!いやあ、驚きですよね!

紙を黒板に貼って意見交換。ここでもたくさん話していました。デジタルも使うし、アナログな方法も使います。それぞれのよさがあります。

授業の後、先生が、子どもたちのデータをひとまとめにして子どもたちのタブレットパソコンに送り返しました。子どもたちは、クラスメイトが書いた紙をいつでも見返すことができます。いやあ、便利ですよね!

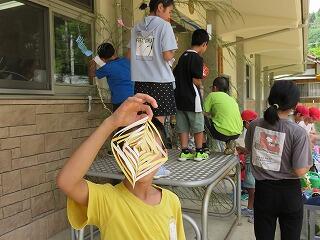

2023/6/28 七夕飾り

毎年恒例の七夕飾りをしました。

「見てください!こんな飾りを作りました!」

願いを込めて短冊も結びます。

「こんな飾りもできたんですよ!」と順番を待っている子たち。それって飾りというよりお面ですよね。

できあがりました。

願い事はさまざまでした。お勉強のことから

将来の夢まで幅広く

一番多かったのはこれでした。きっと叶います。

2023/6/27 ヤマメの放流

地域の内水面漁協の方のご厚意で、ヤマメの放流をさせてもらいました。

山水を引いたいけすの中に、稚魚がたくさんいます。写真では魚影の濃さがうまく伝わらないので残念ですが、およそ1000匹ほどいます。

安全に気を付けながら川原に降りて、バケツリレーで稚魚を運びます。

ひとりひとり、バケツ1杯ずつ放流しました。

バケツを傾けただけで飛び出す元気な稚魚がいたり、放流したのにしばらくの間、ずっと目の前で泳ぎ続ける稚魚たちがいたり、いつもの川では見られない光景に、子どもたちは興味しんしんでした。

2023/6/26 集合学習3・4年

今年も「集合学習」の時期がやってきました。椎葉村のすべての小学校の子どもたちが集まって、合同でお勉強をします。一番の目的は、将来、椎葉中で一緒にお勉強することになる子どもたちと交流することです。

みんなで協力して作品を作り上げたり、

ほかの学校の子どもたちと意見交換したりする場面を、先生たちはたくさん用意します。

大きいプールでの水泳や

スーパーマーケットの見学も、とてもよい経験になります。

よい経験なのですが、ほかの学校の子どもたちと一緒にお勉強するのは、やっぱりちょっぴり緊張します。

2023/6/23 アジサイ

大河内小では、校門横のアジサイが盛りを迎えています。

1・2年生の教室にも色とりどりのアジサイが咲いていました。

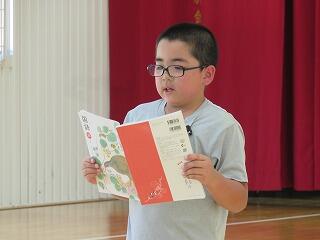

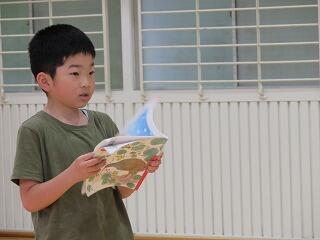

2023/6/23 緊張場面の経験

音読集会、最終回はこの5人でした。

緊張する場面を経験すると、心が強くもなり、相手に優しくもなれます。その人が一生懸命にやっていることが分かりますものね。

2023/6/22 将来きっと役立ちます

5・6年生が家庭科のお勉強をしていました。

5年生は「ソーイング はじめの一歩」。裁縫のお勉強です。

すごく集中して、返し縫いの練習をしていました。

6年生は「クリーン大作戦」。日頃の掃除ではなかなか手の届かないところを見付けて掃除をしていました。

排水口のトラップの部品を、タワシや歯ブラシを使って掃除していました。「こんなところまで撮るんですか。」と、笑顔というか苦笑い。

家庭科の学習は、将来きっとそのまま役立ちますよ。

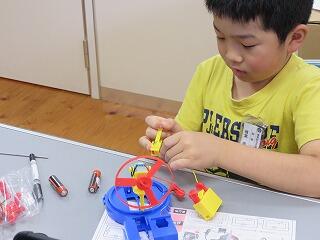

2023/6/21 どうする?

4年生が理科で「電気」のお勉強をしていました。

設計図を見ながらミニ扇風機を組み立てて行きます。「回路」になるように組み立てます。

回りました。やったね!

こちらの子も無事に回ったのですが、どうやら風の向きが気になるようです。扇風機の後ろに向かって風が吹いています。

「風の向きを反対にするにはどうすればいいのだろう」という疑問をもって学習が始まりました。どうすればいいのでしょうか?

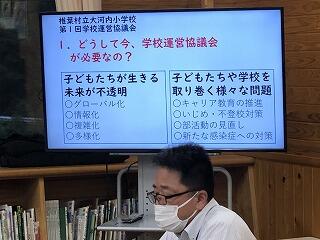

2023/6/20 学校運営協議会

本年度第1回目の学校運営協議会を行いました。

地域の方々と一緒に「大河内の子どもたちがどのように育っていってほしいか」を話し合う会です。

村の教育長から委員の方々に委嘱状が渡されました。保護者や消防団の方など、地域の様々な方が委員です。

校長先生が説明をします。

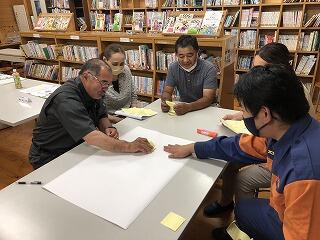

そして話合いです。

遅くまで熱心な話合いが続きました。

今回の話合いをもとに、学校の行事の進め方などを改善していきます。

さて、話合いが終わった後の運動場では、地元消防団の方々が訓練をされていました。地元の皆さんが一丸となっている大河内地区です。

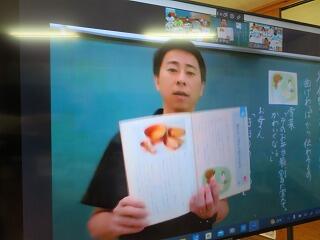

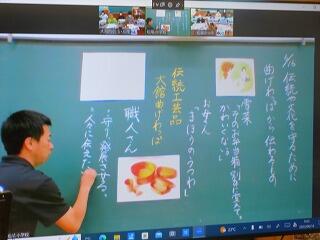

2023/6/19 ユニット学習5・6年

椎葉村独自の、インターネット通信を使った他の学校との合同学習「ユニット学習」。

5・6年生の道徳。今回は松尾小の先生が授業を進めました。

画像は加工してありますが、子どもたちの机に貼ってある紙には名前が書いてあります。松尾小の先生からもスムーズに名前を呼んでもらえます。

テレビ越しでも、授業はいつもどおり真剣です。

異なる個性とふれあう機会は、子どもたちにとってとてもよい刺激になります。

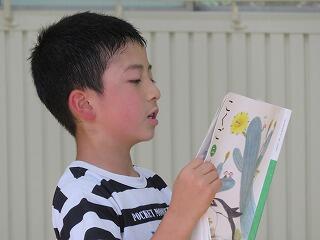

2023/6/16 音読集会2

2回目の音読集会をしました。

今回はこの4人。

今回は1年生もいましたが、しっかりと読んでいました。ほかの学年の子たちもシャキッとした立ち姿で読んでいました。かっこよかったです。

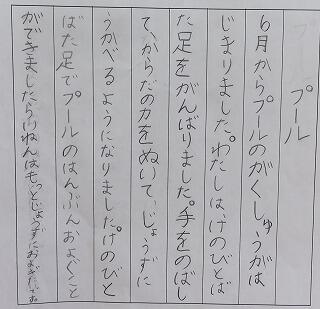

2023/6/16 プール開き

梅雨の晴れ間に恵まれて、ビニルハウスプールにもさんさんと光が降り注ぎます。

ビニルハウスの中は30℃オーバー。汗が出るほど十分に暖まったビニルハウスの中で、プール開きをしました。

シャワーの水は冷たいけど、笑顔になっちゃいます。

いよいよプールへ。「冷てーーー!」と言いながら笑顔。

水中ジャンケンをしたり、向こうの壁まで走ったりして、だんだんと慣れていきます。

けのび。久しぶりなのにみんな上手です。1年生も先生に手を引いてもらって、初めてのけのびです。

最後にちょっぴり自由時間。笑顔があふれます。

終わりのシャワーの後は、命のお湯を先生にかけてもらいます。「生き返るーーー!」

今年も充実したプール学習になりそうです。

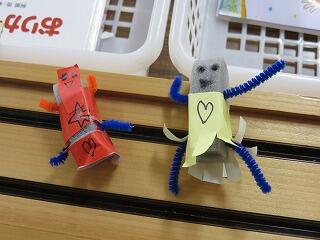

2023/6/15 夢織りストレッチ

1時間目の授業が始まるまでの間は「朝の時間」です。日替わりでいろいろな活動をします。

今朝は「夢織りストレッチ」でした。椎葉村独自のストレッチです。

6月になり、1年生もすっかり慣れて、アキレス腱を伸ばしていました。

1・2年教室の窓辺にいた謎の彼らもストレッチをしているようでした。ダンスかな?

2023/6/14 発想のおもむくままに

5・6年生が図工の学習をしていました。

5年生は粘土をこねたり彫刻刀でけずったりして、自分が思いもしないような形が表れてくるのを楽しんでいました。

6年生は、メラニンスポンジをカッターナイフで切り、柔らかいプラスチック製の蛍光の棒と組み合わせて楽しんでいました。

素材にふれながら発想を広げていく活動は楽しいですね。

2023/6/13 宮崎日日新聞掲載!

本日13日付けの宮崎日日新聞に、大河内小学校の学校紹介の記事が掲載されています。

ぜひご覧ください。

2023/6/13 音読集会

全校のみんなの前で音読を発表します。数回に分けて、1年生から6年生まで全員が発表をします。

本日はこの4人。

「スイミー」の音読から「竹取物語」の暗唱までありました。気が置けない仲間たちの前ですが、改まった場になるとやはり緊張するようです。緊張しましたが、しっかりとみんなに届く声で音読できました。

がんばった4人に大きな拍手!

2023/6/12 ミーティングタイム

「ミーティングタイム」で話合いをしていました。「ミーティングタイム」は、全校児童で話し合う時間のことです。話合いの議題は様々です。今回は6年生の2人が司会と書記を務めていました。

1年生から5年生までが積極的に発言します。

「1年生も楽しめる遊びなのか」という観点で熱心に意見を出していました。

自分も楽しくみんなも楽しい「おつかれさま会」になることでしょう。

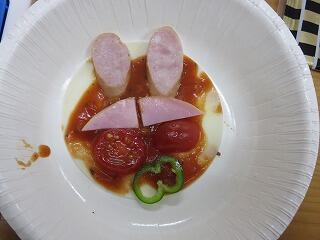

2023/6/9 調理実習

5・6年生が調理実習をしていました。

6年生はさすがに余裕です。

初めての5年生はやや緊張気味かな?

緊張はしましたが、おいしくできました。笑顔で「いただきます!」

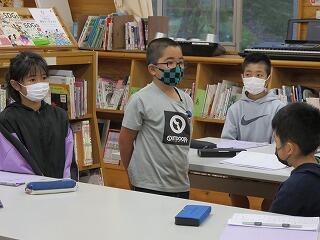

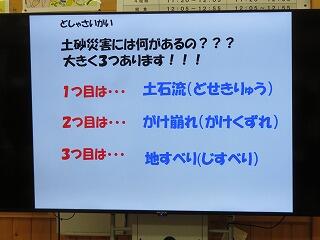

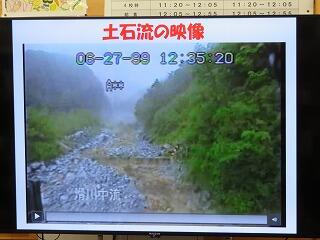

2023/6/9 土砂災害防止教室

今年も、西都土木事務所西米良駐在所の方々に来ていただいて、土砂災害防止教室をしました。

お隣の保育所の子どもたちと避難訓練をした後に、一緒にお話を聞きました。

大河内小を含む大河内地区は、土砂災害が心配される箇所が多くあります。

それだけに話を聞く子どもたちの顔も真剣です。

保育所の子どもたちも含めて、子どもたちの命を守るために、子どもたち自身が自分の命を守る力も育てていきたいと、職員全員で思いを新たにしました。

2023/6/8 松尾小の先生と

1・2年生が、松尾小の1・2年生と合同で道徳のお勉強をしていました。今回は、松尾小の先生が授業を進めます。

大型テレビなので、松尾小の先生も、子どもたちもそこにいるかのように見えます。

いつもの担任の先生とは違っても、お勉強でやることは同じです。しっかり書いて、手を挙げて、発表していました。

いつもとは違う子どもたちとのお勉強は、とてもよい刺激になっています。

2023/6/7 歯と口の健康週間

昔の「むし歯予防デー」にちなんで、6月4日から10日までが「歯と口の健康週間」です。

5・6年生が保健室の先生と一緒に歯みがきの学習をしていました。

DVDとテキストの教材を使って、話合いもしながら学習していました。

もちろん歯みがきもします。歯ブラシと歯間ブラシを使って丁寧にみがいていました。

小学生の頃からていねいな歯みがきが習慣付けば、自分の歯と末永く付き合っていけそうですね。

2023/6/6 救急蘇生法講習

役場の防災担当の方に講師をしていただいて、救急蘇生法の講習会を行いました。

来週からプールの学習が始まるので、いざという時に備えて毎年この時期に行っています。

今回は、最新の機器をもってきてくださいました。心臓マッサージが効果的にできているかどうかをモニターで見ることができます。

職員全員が訓練をしました。調理員の先生も、校長先生もしました。

大河内小は、救急車が来るまでに40分ほどかかります。いざという時に備える訓練でしたが、いざという時を起こさないようにすることが大事だと、職員で再確認しました。

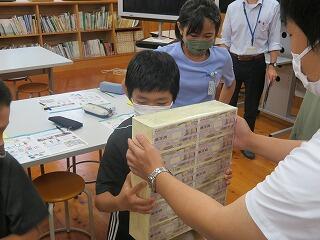

2023/6/5 「税」のお勉強

5・6年生が、延岡税務署の方々から「税」について教えてもらいました。

身近な生活の中に様々な税があることや、税金がどのように使われているかを、ビデオやクイズで教えてもらいました。

最後に、厳重な警備のもと、特別にもってきていただいた「1億円」の札束を持たせてもらいました。

重い!ドキドキです!

もちろんレプリカなんですけどね。

大河内地区の道路工事や災害復旧にも使われる税金です。その予算の規模の大きさを体感で学ぶことができました。

2023/6/2 元気にくらせよー

3・4年生の教室の窓際に、なにやら黄色い網が

「これは何をしているんですか?」「ぼくたちがチョウチョを育ててるんですよ。ここでさなぎになっているんですよ。」と教えてくれました。3年生が、理科のお勉強で卵から育ててきたそうです。

数日後の朝。玄関でにぎやかな声がします。

登校したら羽化してチョウチョになっていたそうです。

大空へ。見えなくなるまで見送っていました。(写真の真ん中の白い点が羽ばたいたチョウチョです。)

2023/6/2 6月の全校朝会

校長先生が「目標」のお話をしました。

「目標」には、誰のどんな思いが込められているのか、というお話でした。大河内小学校の目標には、大河内地区に暮らす皆さんの思いと願いが込められていることがよく分かりました。子どもたちの背筋も伸びます。

最後に、画面を見ながら大河内小学校の教育目標をみんなで読みました。1回目。

2回目。むむ?

3回目。むむむ!

笑顔の子どもたちから「ええー!?」という声があがります。

最後は「、」だけで。「思いやりの心をもち!」と子どもたちの大きな声が図書室に響きました。

みんなしっかりと目標を覚えたようです。「思いやりの心」をもって「ふるさと」を大切にしていくように心がけていくことでしょう。

2023/6/1 プール掃除

大河内小総出でプール掃除をしました。

4・5・6年生はデッキブラシで床をこすります。床のヌルヌルがおもしろいように取れていきます。

去年までは山水を引いていたのですが、今年からは水道水を使えるように工事をしてもらいました。山水も冷たかったのですが、この時期は水道水もやっぱり冷たいです。

校長先生は高圧洗浄機で壁の掃除です。高圧洗浄機はけっこう音が大きいので、保育所のお昼寝のじゃまにならない時間で、数日前からずっと1人で掃除を進めていました。壁のほとんどは校長先生が仕上げました。

1・2・3年生は校長先生のお手伝いで、たわしを使って壁をこすります。「どんどんきれいになってますね。」と声をかけるとピースでこたえてくれました。

カメラマンに水をかけてくるやんちゃもありつつ、みんなで楽しく掃除をしました。とってもきれいになりました。

2023/5/31 奉仕作業

お家の方々が、学校周辺の環境整備をしてくださいました。

多くはない人数でも、すばらしい手際のよさでどんどんと草が払われていきました。きれいで安全な環境になりました。

2023/5/30 親子体力テスト 2/2

親子体力テストの後半、体育館の種目です。

まずは反復横跳び。たった20秒間ですが、大人にとっては意外に長く感じます。

上体起こし。30秒間。これはかなりキツい!1年生も必死の形相です。終わったらぐったり。

もちろんお家の方々も、必死の形相です。すごいスピードの上体起こしですが、終わったらこれまたぐったり。

握力。歯を食いしばって全力を出します。ちなみにお父さんは70㎏オーバー!!

立ち幅跳び。お家の方々も去年の記録を超えようとがんばります。

前屈。測定前のストレッチ。「あいててて!」の声がもれます。

家族で記録を見守ったり、測定後に「(ふとともの裏が)つったー!」の声がもれたり、笑顔がたえません。

最後はシャトルラン。お家の方々も、子どもを応援する気持ちをもって伴走です。

閉会式では、額に汗が光ります。お家の方々の応援で、今年も全力を出し切った子どもたちでした。

2023/5/29 親子体力テスト 1/2

大河内小学校恒例の親子体力テストがやってきました。

まずは入念な準備運動から。

まずは子どもだけ50メートル走の記録測定。ゴールまで全力で駆け抜けます。

いよいよ親子対決。1年生には大きなハンデが!お父さんの逆転は厳しいか!?

こちらは2年生。お父さんが迫ってきてるぞ!逃げろ逃げろ!

こちらの対決では子どもから「おとなげないぞーーー!」の声が。

こちらの父娘対決。いよいよ父を負かす日が来るのか!?

たくさんの声援と笑顔の親子対決になりました。

次の種目はソフトボール投げ。子どもたちの一生懸命さが投球フォームから伝わってきます。

そしてお家の方々。ボールが飛んでいく時に風を切るような音がしました。すごいパワーです。

いつか子どもたちも、こうやって投げられる日が来るのでしょうね。

本日はここまで。明日は室内競技の様子をお伝えします。

2023/5/26 どんな実がなるのかな?

1・2年生が生活科で野菜の苗を植えました。

名前がついていました。

どんな花が咲いてどんな実がなるのかな。楽しみですね。

2023/5/26 プログラミング教育

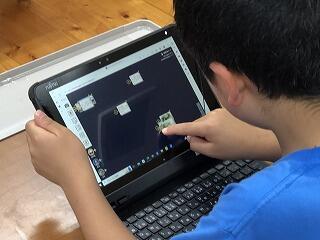

椎葉村教育委員会が「パソコンを使った授業のアドバイザー」をお願いしている、宮崎大学の小林博典先生に来ていただきました。今回は、5・6年生に「プログラミング教育」の授業をしていただきました。

子どもたちの手元にあるオレンジや水色のブロックみたいなもの一つ一つに、さまざまな「センサー」が埋め込まれています。「光」や「温度」、「振動」などを感じ取るセンサーです。

そのセンサーの働きをうまく組み合わせることで、生活に役立つ仕組みを作ることができます。例えば「夜、暗くなった時に人が近付くと自動で明かりがつく」といった仕組みです。

その仕組みのためにどうやってセンサーを組み合わせるのかを考えるのが「プログラミング」です。

難しそうですが、タブレットパソコンの画面をさわりながら直感的に動かせるので、子どもたちはすぐに慣れました。プログラムした仕組みがうまく動いて思わず拍手!

授業の後は、担任の先生たちに講義もしていただきました。担任の先生たちの鋭い質問にも、小林先生が的確に答えてくださいました。

2023/5/25 宿泊学習 2/2

宿泊学習2日目の午後は、「砂の造形」をしました。広くてきれいな砂浜を、思う存分、掘り、運び、積み上げました。

みんなで協力して完成!これはカニですね。

サメ。これは分かりやすい。

これはクジラかな?みんなが乗れますね。

山!ですね。ナイスポーズ!

夜は宮崎市や都農町の学校と合同でキャンドルファイヤーをしました。大人数でのレクリエーションにびっくり!

そんな大人数の前での学校紹介はとっても緊張しましたが、がんばりました。

キャンドルはすてきな輝きでした。

最終日の朝。5時に起きて日の出を見ました。なんか、青春って感じです。

そして最後の活動、フィールドアスレチック。水に落ちないかドキドキしました。でも、そのスリルがよかったです。

たくさん楽しみながら、いつもはできない体験をした充実の3日間でした。

2023/5/24 宿泊学習 1/2

村内5小学校の5年生が、合同で「宿泊学習」に行きました。その様子を本日と明日の2回に分けてお伝えします。

まずは、椎葉村から青島青少年自然の家までの車の旅です。3時間ほどかかりましたが、元気に到着しました。

到着して入所式。シーツのたたみ方の説明をやや緊張の面持ちで聞いています。間違っているとやり直しがあるらしいのです…。

とはいえ、活動に入るとやっぱり楽しいです。ウオークラリーでは、サンマリンスタジアムの近くまで歩きました。片道2㎞弱ありました。

たくさん歩いたので、夕食がいっそうおいしいです。施設にも慣れてリラックスしてきたようです。

夕食の後はこの活動でした。

暗がりの写真しかありませんが、「星空観察」をしています。近くに高い山のない青島青少年自然の家では、空全体を広く見ることができます。大河内とはずいぶん違う空です。

そうなのですが、子どもたちは、近くの宮崎空港に発着する飛行機の明かりの方に興味をひかれていました。空港の方がなかなか見る機会がないですものね。

2日目。午前中は、サイクリングして青島まで行きました。

椎葉の子たちは、平坦な道を自転車で長く走る経験があまりありません。サイクリングも貴重な機会です。海風を受けながら、気持ちよさそうに自転車をこいでいました。

ボタニックガーデン(植物園)を見学して青島へ。

山間部での生活をしている子たちにとっては、これまた貴重な機会です。川の水とは違って、潮溜まりの水はとても暖かいので驚いていました。

本日はここまで。明日につづきます。

2023/5/23 今年も続けていきます

今年もインターネット通信を使って、村内の小学校と合同で授業を行っていきます。

今年初めての合同授業は、松尾小のみなさんと行いました。

昨年から始めているので、3・4年生は慣れたものです。発表も、お隣さんとの話合いも上手にできます。

こちらは1・2年生。大河内小も松尾小も、1年生は合同授業デビューでした。

デビューでも果敢に発表していました。いいですねえーーーー!

これから、村内のほかの学校との合同授業にも挑戦していきます。子どもたちもすばらしいのですが、担任の先生たちのチャレンジ精神もすばらしいです。

2023/5/22 スポーツ少年団 春の記録会

椎葉村のスポーツ少年団の春季大会がありました。

大河内の子たちは全員が陸上の少年団に入っています。春の大会は記録会です。

開会式。そろいの大河内Tシャツが映えます。

準備運動。会場の「水上スカイビレッジ」は学校から15分程度のところにあります。後ろに見えるのは市房山です。

保育所の弟くんもお兄さんのまねをして練習に参加です。

今回の大会は、1年生のデビュー戦でもあります。ラダーを使った練習はまだ難しいです。上級生のようには目線が上がりません。

上級生たちがアドバイスをしてくれます。だんだんと慣れていきました。

すばらしい天気のもとでの記録会となりました。秋の記録会で今回の記録を0.1秒でも縮められるように、練習に励んでいきます。

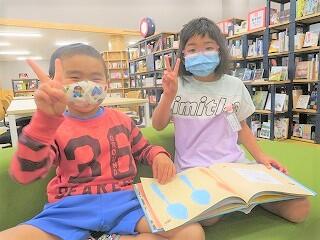

2023/5/19 ここはいったい…?

卓球

秘密の抜け穴?

ビーズクッション

すべり台!?

子どもたちが思い思いに過ごしているこの場所は…

図書館も併設された、椎葉村の交流拠点施設「Katerie(かてりえ)」です。

先日、椎葉小まで健康診断に行きました。片道約1時間。

その帰り道、時間に余裕があったので、送迎をしてくださった役場の方々のご配慮で、Katerieでしばらく過ごしました。引率した先生たちもリラックスできたようでした。

2023/5/19 JRC(青少年赤十字)登録式

青少年赤十字→ジュニア・レッド・クロス→J(ジュニア)R(レッド)C(クロス)、ということで、学校ではJRC(ジェイアールシー)と略して呼んでいます。そのJRCへの登録式を行いました。

大河内小では「ボランティアタイム」を中心に、子どもたちが自分たちで「気づき」「考え」「実行する」活動をしています。「気づき、考え、実行する」という態度をもつことが青少年赤十字の目標です。

教頭先生の話の後に、1年生にJRCのバッジが渡されました。上級生と一緒に活動しながら、1年生も、気づき、考え、実行する態度をだんだんと身につけていきます。

2023/5/18 追いかけて

授業終了5分前。6年生が課題のプリントを早く終わらせたので、一緒に運動場を眺めていると…

何かを追いかけているようです。

「何をしているのーーー?」と6年生が声をかけると、こちらに気付きました。

「モンシロチョウを捕まえるんですよ!でもなかなか捕まらないんですよ!ていうか、いつから見てたんですか!」

と少々おかんむりです。

「きっと捕まえられるよ!」と6年生が言うと、少し機嫌がなおったようでした。

今日もいい天気です。

2023/5/17 交通安全教室

西都地区交通安全協会の方々に来ていただいて、交通安全教室を行いました。

今年のテーマは「自転車の安全な運転」です。

自転車での移動の機会が少ない大河内小の子たちにとって、自転車の交通ルールについて初めて知ることもありました。「自転車は道路の左側を走るのか、右側を走るのか」についても、子どもたちの意見が分かれました。

ずらりとならんだ自転車。お家の方々が持ってきてくださいました。高学年と低学年が並ぶと、やっぱりずいぶんと大きさの差がありますね。

ヘルメットは安全協会の方々が持ってきてくださいました。子どもたちにはぜひかぶってほしいです。

「後方よし!右よし!左よし!」。確認してから発進します。

1年生から6年生まで全員が体験させてもらいました。とてもよい学習の機会になりました。

2023/5/16 田植え

今年も田植えをする時期になりました。もち米を植えます。

青空の下、地域の方が先生として教えてくださいます。

まずは1・2年生から。1年生もさまになってますね。

それを見守る上級生たち。

と思ったら、「先生、イモリがいっぱいおりますよ。」とのこと。確かに今年もたくさんいますね。

上級生達にバトンタッチ。さすが手慣れたものです。笑顔にも余裕があります。

苗を植え終わったところにカエルを発見。温泉につかっているかのように、気持ちよさそうに動きません。

むむ?このお顔は?

おお!声は聞こえども、なかなか姿を見られないシュレーゲルアオガエルじゃないですか!

手のひらにのせて記念撮影。

こちらではイモリをつかまえてご満悦。

秋のもちつきが楽しみです。

2023/5/15 音楽

リコーダーや鍵盤ハーモニカの音が聞こえてきます。

教室に行ってみると、5・6年生はリコーダーを練習していました。

さすが高学年。明るい曲調の曲も、さみしい曲調の曲もよく表現できていました。

1・2年教室からは鍵盤ハーモニカの音。何やら難しい表情ですが…

吹き終わると笑顔に。「先生、聞いてくれましたか?みんな上手にできるんですよ!」。難しい表情ではなく、真剣な表情だったのですね。確かに上手でした。

2023/5/12 初めての

3年生が初めて「クラブ活動」に参加しました。

参加を始める学年は学校によって異なります。大河内小では、3年生から参加し始めます。

今回は、子どもたちが話し合っていろいろな「集団遊び」をしていました。

写真を撮った時は「ケイドロ」でした。初参加の3年生は、捕まってしまっていました。

ケイジ(白帽子の子)の注意がそれた隙に

仲間がこっそり近付いて

味方を解放!ケイドロの醍醐味ですね。

休憩に向かう3年生に「クラブ活動はどうですか?」と尋ねてみると

「最高です!」。そうでしょうそうでしょう。見てても伝わってきてましたもの。

何をやるのか、どうやってやるのか、などなど。クラブ活動では、子どもたちがいろいろ話合いながら活動していきます。

2023/5/12 校長先生も保健室の先生も

校長先生と保健室の先生。何をしているかというと…

読み聞かせです。

大河内小では、いろいろな先生が読み聞かせをします。

地域の方も来てくださいます。

読み手の方は、いろいろな思いを込めて本を選んでいます。子どもたちも楽しみしています。

2023/5/11 子どものための音楽会

宮崎国際音楽祭のプログラムの1つとして、県内の小学6年生の子どもたちが音楽会に招待されます。

椎葉村の6年生の子どもたちも全員が招待されました。

片道3時間弱の道のりもなんのその。ホールの荘厳な雰囲気に期待が高まります。

しかも席はこんなに前で、ステージはすぐそこ!パイプオルガンの迫力ある演奏も聴きました。

残念ながら、著作権の関係で演奏の様子の写真はお伝えできませんが、大満足の音楽会でした。

音楽会の後は、ホールの隣の公園でお弁当です。まぶしいくらいの日差しの天気にも恵まれました。

2023/5/10 放課後に

放課後、校長先生が運動場の整備作業をしていました。トラック部分まで生えてきた草を抜いています。

そこに近付く1・2年生。上級生より早く授業が終わったので、先に運動場に出てきて遊んでいたのです。

お!しゃがみこんでお手伝いを始めたのかな?

まったりとおしゃべりしながらドロ団子を作っていました。まあ、そうなりますよね。

担任の先生からお話があって

山になった土をならすお手伝い。これはこれで楽しそうにやっていました。

ゆったりとした放課後の時間でした。

2023/5/9 3年ぶりに!

全校の子どもたちで給食を食べました。

特別なことがあったわけではありません。これが大河内小の給食の本来のやり方です。

昨日の「今日の給食」でも紹介した通り、コロナを乗り越えて、実に3年ぶりに本来のやり方に戻すことができました。6年生の子たちも「(前にやっていた時は)2年生だったもんなあ。」と感慨深げでした。

会食の楽しさも加わって、給食がよりいっそうおいしくなります。

2023/5/8 朝の始まりは

大河内小学校の朝は、全員でのあいさつから始まります。徒歩通学の子たちがスクールバスの子たちを迎えます。

スクールバスの運転手さんにあいさつ。

全員輪番で、その日の順番の子が1日の目標を言います。シャキッとした気分で1日が始まります。

このあいさつの様子を撮影したのは、先週のことでした。

椎葉村では、コロナが5類になる5月8日までは、マスク着用を励行していました。本日5月8日からは、それぞれのご家庭の判断になります。

職員も含めて全員がマスクを着用している写真は、これが最後になることと思います。長い3年間でした。

2023/5/3 連休の大河内小学校

風もさわやかです。

連休中はホームページをお休みします。みなさまもよいお休みになりますように。

2023/5/2 春の遠足

遠足に行きました。やっぱり遠足はうれしいので、出発前から子どもたちはノリノリです。

そして、1人でお留守番の教頭先生。さみしさのあまりなのか、何やら叫びながらお見送りです。

今回は大河内地区の中を巡ります。この方のお家では…

「でかいのがおる!」

ヤマメやコイを養殖されています。すごい大きさと数です。驚きました。

次は、こちら。

牧場です。牛牛牛!まさに犇(ひし)めいていました。

おそるおそるタッチ。ひしめくほどの数ですが、おとなしい牛たちでした。

歩いて近くのキャンプ場へ。しばしハンモックでくつろぎます。

ハンモックに揺られてくつろげるいい時間です。表情もいいですね。

これもくつろぎの表情なのかな?

お楽しみのお弁当にレクリエーション。

新年度が始まって1ヶ月。新しい生活はもちろん楽しいのですが、緊張して気疲れした部分もあったと思います。そんな気疲れを吹き飛ばす、大満足の時間になったようです。

2023/5/2 神楽祭り

ゴールデンウイークの初日、29日に「椎葉神楽祭り」が行われました。このお祭りもまた、コロナ禍を乗り越えてひさびさの開催だそうです。

待望の開催に、大河内の子ども神楽が参加しました。

子どもたちにとっては初披露となる演目「大神(だいじん)」です。緊張しているのでしょうが、キリッとしたいい表情です。

囃しの子たちも、広い会場に声が届くように大声でがんばります。

舞い終えると、会場全体から大きな拍手をもらいました。よくがんばった!

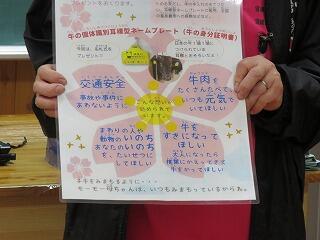

2023/5/1 モーモー母ちゃん

地域の畜産農家の女性の方々で組織されている「モーモー母ちゃん」。

モーモー母ちゃんたちから、新入生に名札の贈り物がありました。

牛革で作られたネームプレートです。本人の名前が入っています(画像は加工しています)。ネームプレートにはいろいろな願いが込められています。

去年の新入生もいただきましたが、コロナのせいで対面で渡していただくことはできませんでした。1年ごしにみんなでパチリ。

2023/4/28 うまい!うますぎる!

先日の「今日の給食」で紹介した「セルフドッグ」。自分で作るホットドッグです。そのメニューをリクエストした本人をしつこく撮影してみました。

まずはスープを一口。牛乳も一口。

図書委員会の仕事でみんなに連絡。「明日は貸し出しがあるので、忘れずに本を持ってきてください!」

ようやくセルフドッグに取りかかれます。

ソーセージをはさんで、キャベツを入れて…

「先生、いつまで撮る気なんですか!」「食べるまでですよ。」「しつこいですね。」「どうもすみません。」

ケチャップをつけて、完成!

うまい!うますぎる!

2023/4/28 体育の時間

よーい

ドン!

がんばれー!!

よーい

ドン!

がんばれー!!

体のあちこちをうまく動かしたり、相手と息を合わせたり、子どもたちの運動能力がぐんぐん伸びています。

2023/4/27 ようこそ!アーロン先生

今年から英語を教えてくださるアーロン先生。初めての授業です。

ご出身のオーストラリアのことを紹介しています。怖そうな生き物や「ベジメイト」なるパンに塗るペースト。ベジメメイトは本物も見せてくださったのですが、発酵食品で独特のすっぱい香りがしました。

オーストラリアで人気の「オーストラリアンフットボール」。パンチして飛ばしたボールをナイスキャッチ。

「Do you like dogs? cats?」楽しく英語を学習しました。

その後は、給食に昼休み。アーロン先生は笑顔あふれる気さくな方で、子どもたちも安心して親しんでいました。

2023/4/26 気持ちよさそうです

PTA活動の一つとして、学校前の一ツ瀬川にこいのぼりを設置しました。保護者の方々と先生たちで取り付けます。

ロープを引き上げます。

風の凪ぐ夕方だとメザシ状態ですが…

翌日は晴れた空の下で、気持ちよさそうに泳いでいました。

2023/4/25 藤

大河内では藤の花が満開です。目で見ると新緑に藤色がとても映えているのですが、写真だと今ひとつです。

学校の藤棚はすぐそばで花を見られます。香りもいいです。

2023/4/24 参観日

今年度初めての参観日がありました。お家の方がすぐそばで見守ってくださいます。

5・6年教室でもお家の方が寄り添います。緊張するけど、お家の方の前でもしっかりと発表しています。さすが6年生。

1・2年生教室では、お家の方と一緒に手遊び歌をしていました。

昨年度まではコロナで参観日を中止したこともありました。今年からは、子どもたちのがんばる姿をお家の方に見ていただける機会をたくさん作れそうです。

2023/4/21 子どもの1年間って大きいですね

3・4年生が給食後の歯みがきをしていました。

廊下の水道では、先に歯みがきを終えた1年生と2年生がうがいをしています。

2年生はもう踏み台がいらなくなったようです。

2023/4/21 神妙な表情で

廊下に並んで座って、

立っている子もいます…。何をしているのかというと、

保健室で内科検診を受ける順番を待っているところでした。

おしゃべりせずに静かに待っています。さすが、大河内小の子どもたちです。

神妙な表情の子どもたち。でも、指先はピースサイン?

視線の先には

保健室の先生が準備した、検診に関するプレゼンテーションがありました(画像は加工しています)。ピースサインではなくて、答えの2番だったのですね。

ただただ待つ時間でなく、とてもためになる時間になりました。

2023/4/20 初めての

3・4年生が毛筆の授業をしていました。3年生にとっては初めての毛筆です。

4年生はさすがに手慣れたものです。

3年生は…

キリッと引き締まったいい表情です。初めて体験する学習の緊張感がただよいます。

互いに変顔をして笑い合うときの表情もいいのですが、集中してまじめな表情もいいものですね。

2023/4/19 ツルツルッとね

1・2年生がねんど遊びをしていました。

「みたらしだんご」に「ケーキ」に「ピザ」に「うどん」。おなかいっぱいになりそうです。

2年生の新作「盛りそば」。渋いですなあ。

そばちょこのつゆにつけて

ツルツルッと。最高ののどごしです。

それを見ていた1年生が「ぼくも食べるから撮って!」とリクエスト。

お兄さんが楽しそうだと、まねしたくなるよね~。

2023/4/18 1年生歓迎集会

1年生歓迎集会をしました。たっぷりと歓迎ムードを味わってもらいます。

とはいえ、みんなを前にすると少し緊張ぎみかな?

そんな緊張もレクリエーションをすれば、すぐにふきとびます。今回の遊びは「線おに」。体育館の線の上だけを移動できます。

上級生達もたっぷり楽しみました。

最後に2年生からプレゼント。5月から始まる合同給食で使う名前札です。合同給食は、コロナで中断していたので実に3年ぶりです。みんな楽しみにしています。

2023/4/17 学校探検

1・2年生が学校探検をしていました。

タブレットで撮影しながらの探検。今どきです。

「職員室」ではこんな写真が撮れていました。

「校長室」では、「おじいちゃんもお父さんもおる!」と言いながら歴代PTA会長の写真をパシャリ。

5・6年生は英語の学習をしていました。

当然ここもパシャリ。

「See you!」と手を振る5・6年生までしっかりとパシャリ。楽しく探検していました。

2023/4/14 たのしいことがたくさんあるよ

1・2年生教室の掲示板に、新入生を歓迎する掲示がしてありました。

ワクワクしてきますね。

2023/4/14 1日目の1年生

いよいよ新1年生の学校生活が始まりました。

ホームページ左側のメニューの「今日の給食」でも紹介されている通り、新生活1日目の給食は「チキンカレー」と「フルーツミックス」でした。

担任の先生に「先生!おいしいですね。」と満面の笑顔でした。

よく晴れた昼休みは、新1年生のリクエストで「氷おにごっこ」。敵にタッチされたら氷のように固まって動けません。味方がタッチしてくれたら氷がとけて動けるようになります。

お兄さんたちの、そこそこ容赦のない攻撃から一生懸命に逃げ回っていました。真剣にやるからおもしろみが増しますね。

へとへとになったので一息つきます。「次は何をする?」と尋ねる上級生たち。

昼休み中ずっと、運動場から新1年生のにぎやかな声が聞こえていました。

2023/4/13 みんな待ってたよ!

入学式をしました。今年の新入生は1人です。

新入生のドキドキを、

地域のみなさん

先生たち

上級生たち

式場のみんなの温かい気持ちで包みます。

教科書と絵の具セットもいただいて、新入生のドキドキはワクワクに変わったようです。

明日からワクワクのとまらない学校生活が始まるよ!大河内小学校へようこそ!

2023/4/12 晴れた昼休み

新年度初めて晴れた昼休みに、みんなでサッカーをしていました。風がさわやかです。

ふと見ると、気になる様子の子どもがいます。

なにかあったのでしょうか。落ち込んでいるのかな?「どうしたの?」と声をかけると…

子ども「(味方が)ずっと攻めてるからヒマなんですよ!」

私「じゃあ、キミも攻めに行けばいいんじゃない?」

子ども「ダメなんですよ!もう2点も取られてるんです!」

私「そりゃあ大変だ。」

などと話しながら、お互いに変顔をしあって笑いあっていると、

「(ボールが)行ったよーーー!」の声に慌てて駆けていきました。

3点目を防いで、喜びのポーズ。大河内小は、新年度もいい時間が流れています。

2023/4/11 新学期1日目 2/2 すっかり

新学期1日目の給食。一緒に食事をするとずいぶんリラックスしますよね。笑顔も出てきました。同じ釜の飯を食う、とはよく言ったものです。

1日目は雨でした。体育館は入学式の準備で使えないので、昼休みは教室で遊びます。

将棋にオセロ。

神経衰弱。

この時ばかりは新学期の緊張もどこへやら。すっかりリラックス。

緊張と緩和があって、とてもよいスタートの1日でした。

2023/4/10 新年度1日目 1/2 やや緊張?

全員が元気に登校した新年度1日目の様子を、2回に分けて紹介します。進級おめでとう!

よく知っている者同士なのですが、新しい教室、新しい担任の先生となると、やや緊張気味のようです。

新しいメンバーとの生活が始まるので、様々な役割を決めていました。ビシッと手を上げて立候補!立候補複数の場合は、うらみっこなしのジャンケンで。

いっぽう2年生は、まだ1年生が入ってきていないので、少しだけレクリエーション。

2年生の飛ばすシャボン玉を窓越しに見ながら、3~6年生の緊張もだんだんとほぐれてきたようでした。

2023/4/7 大河内小学校へようこそ!

今年度は、新しい校長先生が大河内小学校に来ました。大河内小学校へようこそ!

校長先生を迎える式が終わったら、担任の先生の発表です。

子どもたちもドキドキしていたようですが、先生たちも、表情には表しませんがかなりドキドキしていました。

欠席もなく、全員がそろっていいスタートになりました。

2023/4/7 新学期スタート

雨ですが、とても暖かいです。カエルの合唱もにぎやかです。

よいスタートになりそうです。

2023/4/3 しだれ桜

大河内小学校の入り口近くにあるしだれ桜が満開です。

いよいよ新年度が始まります。

2023/3/29 引っ越し

子どもたち総出で、異動する先生の引っ越しのお手伝いをしました。

いよいよ出発です。

名残惜しいですが…さようなら!

引っ越しも終わって一区切り。

学校ホームページも一区切りして、4月にまた再開します。

2023/3/28 離任式

離任式をしました。2名の先生が異動となりました。

また会いましょう!お元気でお過ごしください。

2023/3/27 春の大河内

学校のまわりの花木が花を開いています。

大河内小学校のまわりの桜はほとんどがヤマザクラです。

学校裏の斜面に、黄色い花をつけた木がありました。

「ミツマタ」だそうです。和紙の原料となる木です。地区のあちこちで咲いています。群生しているところは幻想的な風景です。

秋の紅葉の大河内もいいですが、春の花の大河内もいいですよ。

2023/3/24 リベンジ

物騒なタイトルですが、何にリベンジするのかというと…

イチゴ大福です。

以前、5・6年生がお楽しみパーティーでイチゴ大福に挑戦したのですが、求肥(大福の皮)がカチカチになってしまったのです。

「うまくいってほしい!」と念を込めてレンジを見つめます。

おお!いい感じ!

大成功!

先生たちにもおすそ分けです。

2023/3/24 卒業式

みんなを支えてくれた立派なリーダーでした。卒業おめでとう。

2023/3/23 さようならジュリー先生

英語を教えてくださっていたジュリー先生が、今年度限りで椎葉を離れることになりました。この日が最後の授業でした。

最後ですが、いつも通り、元気いっぱいに授業してくださいました。

実は、午前中に来てくださる予定だったのですが、去年の台風以来、道路事情が変わってしまったので道に迷って来られませんでした。

一度、役場まで戻って道を確かめて、ようやく午後到着されました。「最後なので子どもたちと直接会いたい。」と来てくださいました。

子どもたちも存分に授業を楽しみました。感謝のメッセージを贈りました。

ジュリー先生ありがとうございました。椎葉を離れてもどうぞお元気でお過ごしください。平家まつりで会いましょうね!

2023/3/22 テレビ(UMK)で紹介されました

昨日21日(火)の夕方のニュースで、大河内小学校が紹介されました。

UMKアプリで見られます。

「デジタル化で変わる教育現場 宮崎県椎葉村で始まった「ユニット学習」とは」

という記事です。

ぜひご覧ください。

2023/3/22 お楽しみピザパーティー

1・2年生がお楽しみ会でピザパーティーをしました。

ウサギさんピザを作っていたつもりが、ピーマンの鼻をのせたらブタさんになったそうです。

焼き上がりを待ちます。ワクワク。

焼き上がりました!ぼくのはこれ!

先生たちや6年生にもおすそ分けです。

いよいよ、いただきます!

いい思い出ができました。修了式まであと3日です。

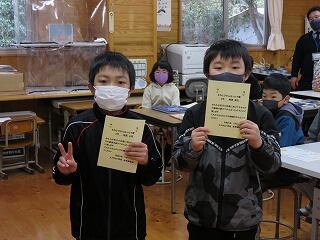

2023/3/20 表彰

子どもたちが1年間がんばってきたことの表彰をしました。

これは「なわとび」の表彰状。あやとびや二重とびをがんばりました。

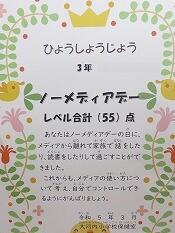

こちらは「ノーメディアデー」の表彰。

月に1回ある「ノーメディアデー」。テレビやゲームではなく、本を読んだり、家族で話をしたりして過ごします。

レベル55点は満点です。よくがんばりました!

2023/3/17 卒業証書授与?

卒業証書授与の予行練習…?それにしては、子どもの背が大きすぎるような気が…。

先日、村教育委員会の教育論文表彰がありました。大河内小の先生2人が優秀賞をいただきました。

いつもは子どもたちの表彰をしますが、今回は子どもたちの前で先生たちの表彰をしました。「先生たちも作文を書いたり自由研究したりするんだ!」と子どもたちは驚いていました。

がんばる先生たちに拍手!

2023/3/17 春の日ざしの中で

春の日ざしのふりそそぐ体育館で、卒業式の予行練習をしました。

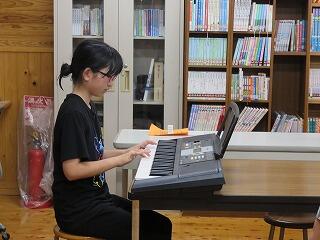

卒業生は1人なので、卒業生の歌は5年生2人が脇を支えます。

伴奏は担任の先生。

決してピアノが得意というわけではない担任の先生が、一生懸命に練習して弾くピアノの音と、

支えてくれる5年生とともに歌う卒業生の歌声は、じんわりと心にしみました。

まだ予行練習なのに、こみ上げてくるものがありました。

卒業式まであと1週間です。

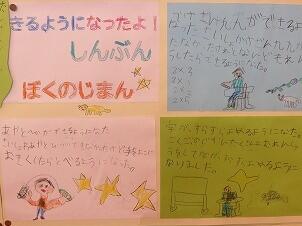

2023/3/16 できるようになったよ!

1・2年生が書きました。

いろいろできるようになった1年間だったのですね。

よくがんばりました。先生たちもうれしいです。

2023/3/15 ダジック・アース・プロジェクト

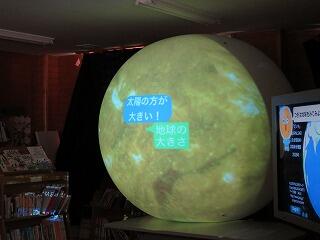

金星の地表の様子です。温度は460℃だそうです。考えられない温度です。この地表の映像は…

直径2メートルのボールに映されています。

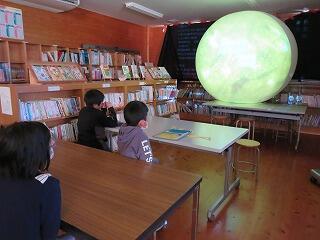

ボールがスクリーンになって授業が進みます。

「ダジック・アース」といって、地球や惑星を立体に映したものだそうです。それを使って子どもたちに学習してもらおう、という「ダジック・アース・プロジェクト」という取組です。

宮崎科学技術館の方が、1~3年生に授業をしてくださいました。太陽系の惑星がテーマでした。

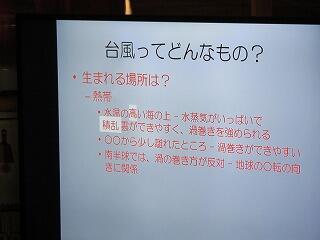

4~6年生には、福岡大学の教授が授業をしてくださいました。台風を中心に、気象がテーマでした。

工作もしました。

衛星写真のシールをプラスチックの玉に貼り付けていきます。

出来上がるのは「自分が生まれた日の地球」です。本当に、子どもそれぞれが生まれた、その年、その日の衛星写真です。1人1人のオリジナル地球儀です。スペシャルですね。

プラスチックの玉の中に磁石が仕込んであるので、黒板やスプーンにくっつきます。

専門家の先生たちの楽しい授業に大満足でした。

2023/3/14 PTA総会・地区総会

日曜日にPTA総会と大河内地区総会がありました。

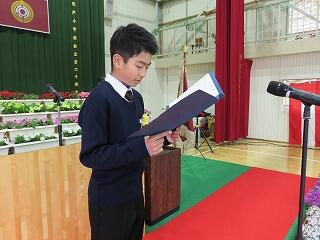

会に先立って、先日(2月22日)の記事で紹介した、「子どもの声を聞く会」での6年生の発表を、改めて地区の皆様にも聞いてもらいました。今回もしっかりとした態度で発表しました。

大河内小学校は、地区の方全員がPTA会員です。本当の意味で、地域の皆様に支えていただいています。

昨年は書面決議でしたので、対面での総会は2年ぶりです。

大河内小学校、そして、大河内地区全体のことを考えてたくさんの意見が出されました。大人の熱い思いが、大河内地区を支えているのだということがよく分かりました。そういう熱い思いが子どもたちにも伝わって、6年生の発表にもつながっているのだと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 |

7 1 | 8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内1111

電話番号

0983-38-1002

FAX

0983-38-1002