学校の様子

旭小との交流学習

旭小との交流学習

毎年、旭小学校と交流学習を行っています。今年も旭小に行き、交流しました。子ども達は、楽しみにしている一方で、たくさんの友だちを前にしてきちんと話ができるか緊張していました。

【活動の様子】

最初に、観劇教室「宝島」に参加しました。体育館での観劇は、迫力があり楽しい時間にななりました。

教室では、昨年度の交流で覚えていてくれた友だちが話しかけてくれて、本校の児童はうれしそうでした。

子ども達は、各学年のクラスに一人ずつ入りました。

普段とはちがう顔つきから、やはり緊張している様子が、うかがえました。

旭小のみなさん、ありがとうございました。また、来年もよろしくお願いします。

熊野江神社清掃

熊野江神社清掃

11月23日、熊野江神社大祭が行われる予定です。そこで、熊野江神社をきれいにする清掃活動を中学校と合同で実施しました。

【活動の様子】

学校から神社までの移動中は、道に落ちているゴミを拾いました。

思いのほか、ゴミが集まりました。しっかり分別して処分します。

熊野江神社前で始めの会を行い、分担を確認して一斉に清掃に取りかかりました。

階段や通路をほうきで掃いてきれいにします。

きれいにした後は、熊野江神社に自生する市の天然記念物「やっこ草」の見学をしました。今年もたくさん生えているかな。

・・・やっこ草です。生えていました。

たくさん生えていました。小さくてかわいいです。

最後は、みんなで記念撮影。神社清掃、頑張りました。

熊野江神社の大祭が、気持ちよく迎えられます。

11月の全校集会

11月の全校集会

11月の全校集会は、久しぶりに集会所で行いました。窓が新しくサッシになる、室内が明るく感じられました。

【活動の様子】

集会前の様子です。今回は椅子を準備して話を聞きます。

最初に表彰です。今回は、2年生の表彰が2つです。文集「ともだち」入選と、スポーツテストで体力賞を取りました。おめでとう。

養護教諭からは、姿勢の話がありました。話を聞いている内に子ども達の背筋が伸びていきました。よい姿勢がもたらすはたらきなどを子ども達に話しました。

たくさんの効果があることを知りました。姿勢は大事ですね。

小・中・地区合同避難訓練

小・中・地区合同避難訓練

11月の避難訓練は地震・津波を想定して行いました。全国一斉の緊急地震速報の訓練に合わせて行いました。小学校・中学校・地区合同による避難訓練です。

【活動の様子】

地震の訓練放送を聞いて、地区の方、中学校が先に避難してきました。

小学校の児童も運動場へ避難しました。

続けて津波を想定し校舎屋上へ避難する訓練を行いました。

屋上では、延岡市消防本部の方や危機管理課の方の話を聞いて、避難に関する学びを深めました。

6年生の代表児童が、避難訓練のお礼を伝えました。

万が一の災害に備えて、自分の命を守るためにどう行動するのかを考えてほしいと思います。

ガンプラ制作

ガンプラ制作

プラモデル製作は、お手のもの?今回紹介する子ども達の活動は、ガンダムシリーズのプラモデル製作です。細かなパーツをつなぎ、ロボットを完成させます。なかなか難しかったようです。

【活動の様子】

説明を聞いて、いざ製作スタート。

手先に集中力を注ぎ込みます。

なかなか部品が細かくて大変です。あと少しで完成です。

ようやく完成しました。できあがってみるとあっという間でした。

創立150周年ののぼり旗、完成!

創立150周年ののぼり旗、完成!

来年1月7日に迎える熊野江小学校の創立150周年を知らせるのぼり旗が完成しました。

旗は、学校入り口や玄関に立てています。ぜひ、ご覧ください。

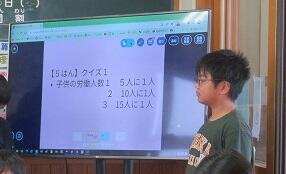

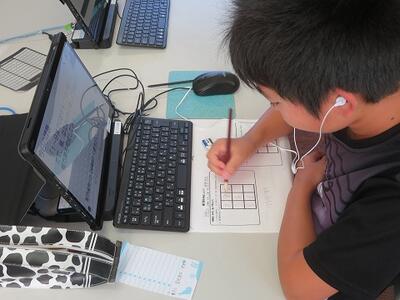

協調学習(6年生)

協調学習(6年生)

大分県内の小規模校の数校と本校の児童をオンラインでつないで、協調学習にチャレンジしました。

【活動の様子】

初対面する子ども達は、緊張しながらもコーディネーターの先生の話に耳を傾けながら、一生懸命に算数の「魔方陣」にチャレンジしました。

ヒントをもらいながら他校の児童と話し合うも、なかなか解決まで行き着くのに時間がかかりました。

教師は、アドバイス等を控え児童を見守ることに徹します。児童が、オンライン上の友だちと意見や考えを出し合いながら解決することをねらいとする学習です。オンライン上での会話は、なかなかうまく伝わらないこともあり困難な場面も見られましたが、なんとか解決しようと取り組んでいました。今回の取組を生かし、次回は、さらにスムーズに話合いができるようになるのではと期待しています。

ふれあい活動(グランドゴルフ)

ふれあい活動(グランドゴルフ)

地域の皆様を招待してのふれあい活動「グラウンドゴルフ大会」を実施しました。本校児童数の倍以上の人数が集まり、にぎやかにグラウンドゴルフを楽しみました。

【活動の様子】

天気がよく、気持ちよいスタートとなりました。

進行は、子ども達がしっかりと務めました。

地域の方々の力のある打球に、あちこちから感嘆の声が聞かれました。

地域の皆様方、子ども達、職員もがんばりました。

ホールインワンも出て、さらに盛り上がりました。

楽しい時間は、あっという間でした。

みんないい笑顔で、終わることができました。ありがとうございました。

来年も、またやりましょう。大満足の子ども達でした。

ふるさと祭り2(創立150周年記念発表)

ふるさと祭り2(創立150周年記念発表)

今回のふるさと祭りでは、来年1月に創立150周年を迎える熊野江小学校の歴史を地域の方と共に劇形式で発表しました。

【発表の様子】

長いセリフをがんばって覚え、発表することができました。

熊野江神社の神様の登場です。

衣装は、手作りです。よくできています。

来場者の皆様に一緒に参加してもらい、校歌斉唱をしたり熊野江音頭を踊ったりしました。

無事、発表を終えることができました。ありがとうございました。

これからも、熊野江小学校の応援をよろしくお願いいたします。

ふるさと祭り(小中合同)

ふるさと祭り(小中合同)

10月22日、小中合同のふるさと祭りを開催しました。地域の皆様にもたくさん来場していただき、大いに盛り上がりました。ありがとうございました。

【児童の発表の様子】

放課後子ども教室の伝統文化体験教室で鍛えた太鼓を、一緒に練習してきた浦城小学校の友だちとともに発表しました。力強い太鼓の音を響かせきびきびとしたバチさばきは、見応え十分でした。

本校児童の発表です、少数精鋭のパフォーマンスに場内もいい雰囲気に包まれました。元気に合唱をしました。

合奏では、それぞれ一人ずつのパートを担当し、練習の成果を出すことができました。 ダンスも、コミカルな動きを混ぜながら会場を楽しませてくれました。

4人でステージを所狭しと動き、がんばりました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県延岡市熊野江町2600番地2

電話番号 0982-43-0029

FAX 0982-43-0074

本Webページの著作権は、熊野江小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。