重要なお知らせ(新型コロナウィルス感染拡大防止等)

〇 不織布マスクの適切な着用やこまめな手洗い、十分な換気の実施など、これまで同様に感染防止対策を意識し徹底しながら過ごしましょう。

〇 発熱等の風邪症状がある場合は登校を控え、電話にてかかりつけ医に相談しましょう。

※ 感染症受診・相談センター(24時間対応 0985-78-5670)

学校の様子

学校の様子

教育委員会定期授業参観

11月17日(火)は、串間市教育委員会による定期授業参観でした。

9月に訪問して指導していただき、その後の様子を見ていただくための定期的な参観です。

このように有明小に限らず串間市内の小中学校は、教育委員会と協力してよりよい学校作りを目指しています。

9月に訪問して指導していただき、その後の様子を見ていただくための定期的な参観です。

このように有明小に限らず串間市内の小中学校は、教育委員会と協力してよりよい学校作りを目指しています。

有明小 勉学の秋2

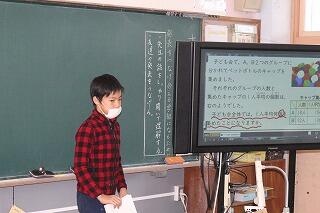

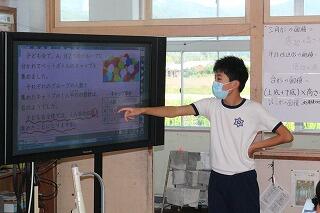

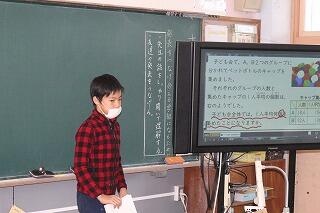

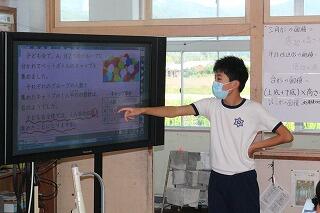

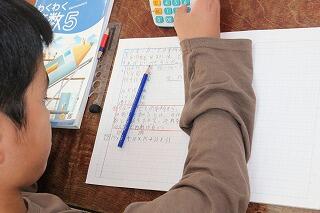

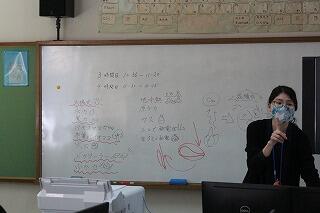

11月16日(月)、5年生が研究授業を行いました。

算数科の授業で、「平均とその利用」です。5年生にもなると、内容がなかなか難しいですね。

それでも子どもたちは、「複数のグループの平均から全体の平均を求める」には、「平均の平均を求めるのではない」ということを学びました。

「平均=合計÷個数」という基本がいつでも大切なのですね。

算数科の授業で、「平均とその利用」です。5年生にもなると、内容がなかなか難しいですね。

それでも子どもたちは、「複数のグループの平均から全体の平均を求める」には、「平均の平均を求めるのではない」ということを学びました。

「平均=合計÷個数」という基本がいつでも大切なのですね。

バランスのよい献立を

11月12日(木)、栄養教諭をお招きし、6年生が家庭科の学習を行いました。

「バランスのよい献立を考えよう」ということで、それぞれが工夫を凝らしたメニューを考え、熱心に取り組みました。

授業後に子どもたちから、「いつもバランスのよい献立を考えている栄養教諭の先生はすごい」という感想が聞かれました。

やはり、栄養を考えてバランスよく献立を整えるのは難しいようで、とてもよい勉強になったようです。

また、いつも子どもたちの成長のため、バランスのよい献立を考えてくださっている保護者の方にも、感謝の気持ちが芽生えたのではないかと思われます。

「バランスのよい献立を考えよう」ということで、それぞれが工夫を凝らしたメニューを考え、熱心に取り組みました。

授業後に子どもたちから、「いつもバランスのよい献立を考えている栄養教諭の先生はすごい」という感想が聞かれました。

やはり、栄養を考えてバランスよく献立を整えるのは難しいようで、とてもよい勉強になったようです。

また、いつも子どもたちの成長のため、バランスのよい献立を考えてくださっている保護者の方にも、感謝の気持ちが芽生えたのではないかと思われます。

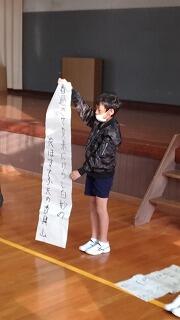

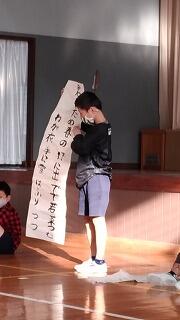

3・4年生発表集会

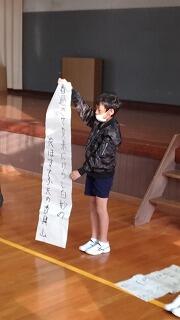

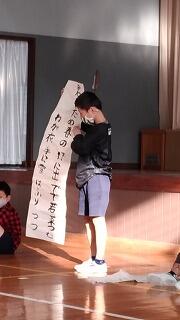

11月11日(水)は、3・4年生の発表集会でした。

まず3年生が、国語の学習で調べたパラリンピックの競技について、競技の特徴をまとめ、発表しました。

聞いていた子どもたちは、「はっきりしていてよかった」と感想を言っていました。

次に4年生が、百人一首の発表をしました。

一人ずつ一首を選び、大きな模造紙に書いて、読み上げました。

聞いていた子どもたちは、「大きな声で発表できていて分かりやすかった」と感想を言っていました。

有明小児童のみんなの興味を引く、秋らしい文化的な発表でした。

まず3年生が、国語の学習で調べたパラリンピックの競技について、競技の特徴をまとめ、発表しました。

聞いていた子どもたちは、「はっきりしていてよかった」と感想を言っていました。

次に4年生が、百人一首の発表をしました。

一人ずつ一首を選び、大きな模造紙に書いて、読み上げました。

聞いていた子どもたちは、「大きな声で発表できていて分かりやすかった」と感想を言っていました。

有明小児童のみんなの興味を引く、秋らしい文化的な発表でした。

有明小 勉学の秋

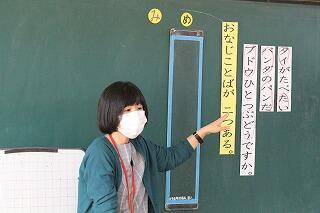

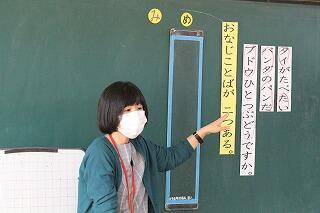

本日11月10日(火)は、1年生が国語の研究授業を行いました。

「ことばであそぼう」ということで、昨日行った「回文」に続き、今日は「だじゃれ」をつくってことば遊びを楽しむという授業でした。

「回文」の印象が強かったせいか、なかなか「だじゃれ」に苦戦する子どもたちでしたが、楽しみながらことばの奥深さを感じ取ったようでした。

最終的には「円のえんぴつ」というような、子どもならではの発想によるだじゃれも誕生し、楽しく終えることができました。

秋も深まり、いよいよ勉学の秋本番。有明小の授業も、これからますます深まっていきます。

「ことばであそぼう」ということで、昨日行った「回文」に続き、今日は「だじゃれ」をつくってことば遊びを楽しむという授業でした。

「回文」の印象が強かったせいか、なかなか「だじゃれ」に苦戦する子どもたちでしたが、楽しみながらことばの奥深さを感じ取ったようでした。

最終的には「円のえんぴつ」というような、子どもならではの発想によるだじゃれも誕生し、楽しく終えることができました。

秋も深まり、いよいよ勉学の秋本番。有明小の授業も、これからますます深まっていきます。

風力発電とは?

11月10日(火)に、5年生の総合的な学習の時間において、市役所総合政策課から講師をお招きし、風力発電を中心とした串間市の発電について詳しくお話を伺う機会をもちました。

子どもたちは発電の仕組みなど、やや難しい内容にも関わらず、熱心にお話を聞いていました。

今後さらに学習が深まることを期待しています。

子どもたちは発電の仕組みなど、やや難しい内容にも関わらず、熱心にお話を聞いていました。

今後さらに学習が深まることを期待しています。

今年もがんばる持久走

今年も11月4日(水)から、持久走練習を開始しました。

子どもたちは、12月3日(木)の持久走大会を目指して、業間や体育での持久走の練習に真剣に取り組んでいます。

全員が自己新記録を達成できるよう、応援しています。

子どもたちは、12月3日(木)の持久走大会を目指して、業間や体育での持久走の練習に真剣に取り組んでいます。

全員が自己新記録を達成できるよう、応援しています。

地域の方と協力し、学校を花いっぱいに

11月4日(水)、グリーンタイムを行いました。タイトル通りの有明小ならではの活動です。

例年ならば1年に2回の活動なのですが、1回目は残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止となり、今年度初めてのグリーンタイムとなりました。

おいでいただいた地域の方にお話を伺うと、「子どもたちの笑顔に癒されます。」「たくさんの子どもたちの名前を覚えました。」というような感想をいただき、前向きで協力的な姿に感激しました。

子どもたちも進んで交流を図り、きれいに花も植え終わり、ほのぼのとした時間となりました。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

例年ならば1年に2回の活動なのですが、1回目は残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止となり、今年度初めてのグリーンタイムとなりました。

おいでいただいた地域の方にお話を伺うと、「子どもたちの笑顔に癒されます。」「たくさんの子どもたちの名前を覚えました。」というような感想をいただき、前向きで協力的な姿に感激しました。

子どもたちも進んで交流を図り、きれいに花も植え終わり、ほのぼのとした時間となりました。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

霜月とは

11月に入り朝晩冷えるようになってきました。

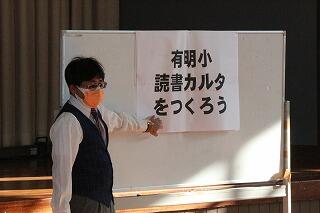

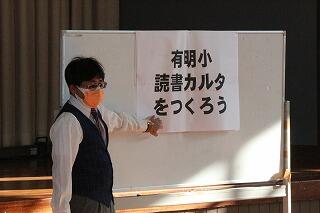

11月の異名は霜月です。11月4日(水)の全校朝会では、校長先生が霜月の話をしてくださいました。「霜月とは」と聞かれてぴんと来た子もいて、感心しました。

校長先生からの宿題は、「12月の別の言い方は何でしょう。」というものでした。

さて何人の子が報告に来るのか、楽しみです。

図書担当の切通先生からは、読書の秋にぴったりの読書カルタ作りについてのお話でした。

この取り組みも、先生や委員会の子どもたちが困るくらいの、たくさんの応募があることを期待しています。

11月の異名は霜月です。11月4日(水)の全校朝会では、校長先生が霜月の話をしてくださいました。「霜月とは」と聞かれてぴんと来た子もいて、感心しました。

校長先生からの宿題は、「12月の別の言い方は何でしょう。」というものでした。

さて何人の子が報告に来るのか、楽しみです。

図書担当の切通先生からは、読書の秋にぴったりの読書カルタ作りについてのお話でした。

この取り組みも、先生や委員会の子どもたちが困るくらいの、たくさんの応募があることを期待しています。

安全に使うために

10月28日(水)に法務局と人権擁護委員会をお招きし、(株)NTTの遠隔操作の講師による、スマホ・ケータイ安全教室を行いました。

学校保健委員会としての開催でしたが、子どもたちにも考えてもらおうと、4~6年生児童も参加する形での実施となりました。

子どもたちは、「思いやりをもった使い方」を、上手なお話や興味を引く動画などで学び、困ったことがあったら「相談する」ということも学ぶことができました。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

学校保健委員会としての開催でしたが、子どもたちにも考えてもらおうと、4~6年生児童も参加する形での実施となりました。

子どもたちは、「思いやりをもった使い方」を、上手なお話や興味を引く動画などで学び、困ったことがあったら「相談する」ということも学ぶことができました。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

訪問者カウンタ

1

0

6

9

9

1

4

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

串間市立有明小学校

〒888-0001

宮崎県串間市大字西方15077-2

宮崎県串間市大字西方15077-2

電話番号

0987-72-0044

FAX

0987-72-0135

0987-72-0044

FAX

0987-72-0135

E-mail

ariakesyo2@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、串間市立有明小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

本Webページの著作権は、串間市立有明小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

ありあけん子だより

フォトアルバム