~ちびっ子落語の学校~

新着情報

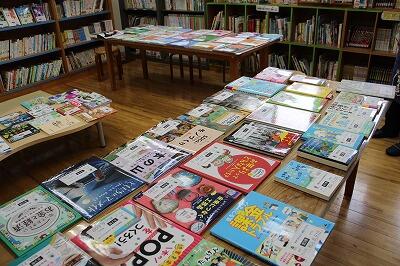

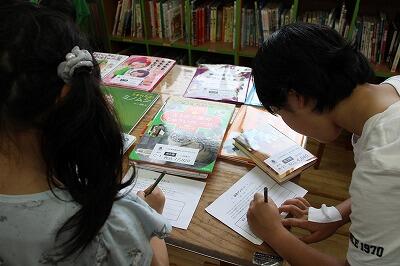

6月11日 選書会

ほるぷ九州の方が、遠路はるばる延岡からやってきてくださいました。

カタログから本を選ぶのではなく、実物を手に取り本の内容を見た上で、図書室に置きたい本を選んでほしいという強い思いで、わざわざ来てくださっています。

本が好きな子が多い不土野小の子どもたちは、実際に手に取り、中を開いて希望の本を選んでいきます。

最新刊も用意されていて、興味深く読みいっている子もいたぐらいでした。

ほるぷ九州の方は、不土野小の玄関に飾れている、子どもたちの写真を見て、「堂々とした立派な姿ですね~」と感心しきりでした。

その写真というのが、着物を着て落語をしている様子、ひえつき節全国大会で歌っている様子でした。

不土野小の子どもたちにとっては、伝統であり特別なことでは無いと思っているかもしれません。しかし、やはり外から見る人にとっては、本当に素晴らしいすごいことなのだと痛感しました。

6月10日 梅ちぎり(1・2年生)

不土野小の運動場に、梅の木があります。今年も実を付けていました。ただ例年と比べると量が少なかったようです。春先の多雨が影響しているのでしょうか、、、それともミツバチが飛ばなかったとか?

低学年の2人が、梅をちぎってきてくれました。全部で何kgぐらいでしょうか。

一つずつ丁寧に洗って、汚れを落とししっかりと乾燥させます。

氷砂糖と一緒につけ込んで、梅シロップを作る予定です。

疲れた体にはクエン酸が効果的なようですね。私も積極的にクエン酸をとろうと思います。

6月7日 音楽?体育?

低学年の音楽の授業は、体を動かす場面も多くあって、消費エネルギーが高そうです。見ている方も楽しめます。

この日は、体育館で、、、何をしているところでしょうか?

マットや跳び箱の間から姿を見せる子どもたち。何をしているところか聞いてみると、かくれんぼをしているのだそうです。

教科書にある、わらべうた「かくれんぼ」を歌いながら、実際にかくれんぼをする。

なるほど、それは教室じゃできないですね。

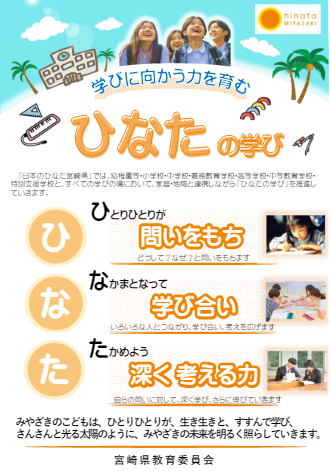

6月6日 ひなたの学び

宮崎県教育委員会では、学びに向かう力を育む「ひなたの学び」を推進しています。

6日は、その研修会がZOOMで行われ全職員で参加しました。

案内のチラシなどを保護者のみなさまにも配付したことはあるかと思いますが、せっかくですので少し説明をさせていただきます。

目指す子どもたちの姿を次のように掲げています。

○ ひとりひとりが問いをもち 【主体的に学ぶ姿】

例えば、「学ぶことに興味や関心をもっている」「見通しをもって、粘り強く取り組もうとしている」

○ なかまとなって学び合い 【対話的に学ぶ姿】

例えば、「子供同士の協働を通じ、新しい発見や豊かな発想が生まれる」「家族や地域の人との対話を通じ、自己の考えを広げ深めている」

○ たかめよう深く考える力 【主体的・対話的な学びにより、考えを深めようとしている姿】

例えば、「一つ一つの知識がつながり、「わかった!」「おもしろい!」と感じている」「これまで考えもしなかったことにまで、考えが深まっている」

これらの、頭文字をとって「ひ・な・た」の学びです。

教育の場だけでなく、意識できるような環境を作ってあげるのも、私たち大人の役割なのかもしれません。

共に手を携えて頑張っていきましょう!

6月5日 落語指導スタート

今年初めての落語指導がありました。

初めてとは言っても、放課後週に一度集まって練習をしているようですし、何より、今まで培った経験があります。

私も初めて見せてもらったのですが、想像以上に「落語」でした。目の前で聞かせてもらい、噺にどんどん引き込まれていくようなそんな感覚さえありました。

不土野小の伝統である「落語」。来月には師匠をお招きして、稽古をつけていただきます。

今日の練習で自分なりに気付いたこと、友達の発表を見て感じたこと、先生方からもらったアドバイスなどなど、自分の中に落とし込んでよりよい噺に昇華させてほしいと願います。

また、いろいろな機会に披露させていただこうと考えています。ぜひ楽しみにしていてください。

6月4日 全校朝会(6月)

6月の全校朝会です。

教頭先生が、以前勤めた学校の廊下歩行の様子を話していました。人数の多い学校でできることを、不土野小でもしっかりやっていきましょうというお話でした。

時に、廊下移動中に声が出てしまうことがあることがあるので、みんなで意識できるといいですね。

きっとできるはずです!期待しています!

今月の目標は「落ち着いた学校にしよう」です。

梅雨に入ると室内で過ごすことが増えてきます。落ち着いて過ごすことで、ケガを防いだり安心して過ごせたりすると思います。

落ち着いて、学習に臨む姿勢も大切ですね。こちらも期待していきます。がんばれ、不土野っ子!

6月3日 ツバメの巣

校舎の北側にツバメが巣を作っていました。2,3年ぶりらしく、勝手に「おかえり」と思って見ています。

ツバメは幸運をもたらす鳥とも言われているそうで、これで、今年の不土野小には幸運がもたらされること間違いなしです。

ツバメの親鳥は、一日中、ヒナのために餌を探しに飛び回っているということです。一日をかけて、子どものために飛び回る…。すごいことです。見習わなくてはなあと思います。

禅の言葉に、「啐啄同時(そったくどうじ)」という言葉があります。教育の世界に限らず、日常場面でもよく引き合いに出される言葉です。啐啄同時とは、鳥の雛が卵から産まれ出ようと殻の中から卵の殻をつついた音(啐そつ)、それを聞きつけた親鳥がすかさず外からついばんで殻を破る手助けをすること(啄たく)を意味します。

子育てに置き換えて考えてみると、親や教師が子どもの成長に過干渉になりすぎず、しかしながら、成長しようとしている瞬間を見逃さずに手助けをすることができるかどうか…。

子どもたちが卵から生まれ出ようとするということは、当たり前のことを当たり前に取り組んで過ごすことだと思います。

そんなことを思いながら、ツバメが舞う初夏の空を見上げたところです。

5月30日 授業の様子から

1・2年生は、生活科の学習でミニトマトを観察していました。

すでに実を付けているものもありました。色づくのを待つばかりです。

図工の時間には、カラフルいろみずを作って、混色するなどして楽しんでいました。目の前で色が変化するのを体感できました。

こちらは、2年生「くしゃくしゃぎゅっ」です。紙袋の中には、くしゃくしゃにした紙が入っています。抱き心地も気に入ったようで、文字通り「ぎゅーっ」としていました。かわいいです♪

4年生の社会科は、日向市の清掃センターが作った動画を見て社会科見学…。現場に行くのが一番なのですが、、、何度も繰り返し視聴することができるのは、動画のよさでもあります。

少人数だからこそできること、そしてできないことがあります。この現状を理解したうえで、効果的な指導法だったり、子どもたち同士のかかわり方を考えさせたり試行錯誤の毎日です。

私たち職員は充実した日々を送らせてもらっています。

子どもたちもそう思ってくれていると願うばかりです。

5月29日 風水害避難訓練

27日未明から28日午前にかけて、まとまった雨が降りました。

線状降水帯の発達によるものだったということで、28日の登校は保護者に車で送っていただくようお願いしたところでした。

今回のように、予報されていたものであればこのような対応をとることができます。

学校にいて、風雨が強まり下校時の安全確保が懸念される場合、本校では、「職員が引率して集団下校」もしくは、「保護者に引き渡す」ことを想定しています。

今回は、「職員が引率して集団下校」を実施しました。

児童を一堂に集め、洪水や大雨による土砂くずれなどの危険性について話をし、命を守るためにできることを考えさせました。

通学路にも落石、土砂が流れてきそうなところ、流れの速い不土野川を渡る橋、、、危険箇所があります。

とっさの判断が求められることもあるでしょう。日頃からの心がけが大事だなあとつくづく感じます。

5月27日 参観日(給食試食会、心肺蘇生法、個人面談)

5月の参観日では、保護者のみなさまに給食準備・片付けの様子と試食会にご参加いただきました。美味しいんですよね、、、椎葉村の給食。本当に。

学校で親子で近くに座って給食を食べる。。。こんな経験ができるなんてうらやましい。いつもより笑顔のあふれる給食時間となりました。

ちなみに今日の献立は、麦ごはん、豚肉と大根の煮物、ごまじゃこサラダでした。

授業参観の様子です。今回は、全クラス算数でした。複式指導の様子を参観していただきました。

子どもたちもいつも以上に張り切って問題に取り組んでいる様子が見られました。

やっぱり参観日って、子どもにとって特別なものなんですよね。

まだまだ続きます。

体育館に場所を移して、心肺蘇生法講習会です。

役場総務課から講師をお招きし、職員、保護者、そして児童も参加します。

年に一度の講習会ですが、継続して受講することの大切さをひしひしと感じます。

保護者のみなさまも真剣に受講されています。

低学年児童も見よう見まねでやっていました。なかなかいい姿勢です。いや、とてもいい姿勢ですよね。こんなことできる小学生いるのでしょうか。

高学年になるともっといい姿勢です。しかも、、、胸骨圧迫(心臓マッサージ)をバトンタッチする動きまでも習得しています。

子どもが人命を救うわけではありませんが、小さい頃から見て、聞いて、やってみる、このサイクルを続けていくと、大人になったときに落ち着いて対処できるのではないかと、そんな思いでいます。

盛りだくさんの一日でした。ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字不土野1396番地

TEL/FAX