2022年5月の記事一覧

授業改善のための研究授業17,18

令和4年5月31日(火)、今日は研究授業が2本ありました。「4の1」の算数と「のびっこ1」の国語でした。

「4の1」の算数は、垂直の意味を理解する授業でした。2つの直線が実際には交わっていなくても、延長して交わったときに直角になれば垂直というところまで学びました。↓

「のびっこ1」の国語は1年生の国語でした。「ねこ」と「ねっこ」の違い、つまり促音便のお勉強です。視覚的な感覚とリズムの感覚を合わせて習熟を図っていました。↓

授業改善のための研究授業15,16

令和4年5月30日(月)、研究授業が2本行われました。

2時間目は2の1の算数です。2桁+2桁の繰り上がりのない足し算でした。子どもと同じマス目のノートに先生が見本を記入して大型TVに映すことで、後で+を書くから一番左のマスは空けておくことや、位をそろえてマス目の中には数字を1個ずつ書くことなどを子ども達は視覚的に理解していました。↓

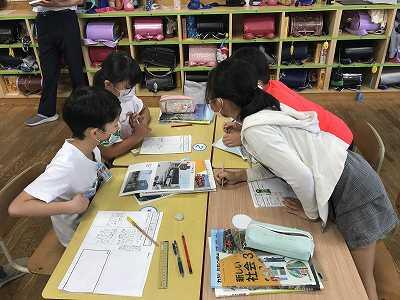

3時間目は5の1の国語です。インタビューをし合って、友達のことをもっと知り、報告に向けて内容をまとめることがねらいです。5分間のインタビューの様子をタブレット(ロイロノート)で録画し、後から、振り返りやまとめにその動画を活用します。↓

コミュニティ・スクール フリートーク

令和4年5月28日(土)、土曜授業の日の午後、コミュニティ・スクールの第1回学校運営協議会が開催され、本年度の学校運営方針が承認されました。

その後、運営協議会委員の皆さんと、PTA役員の皆さん、職員で、3つの班に分かれてフリートークを行いました。今回のテーマは、本校のコミュニティ・スクールの3つのアクションプラン「あいさつ」「読書」「メディアコントロール」のうち、「メディアコントロール」についてです。

最初に、約10分間のゲーム依存症に関するビデオを観て、それをもとにそれぞれの立場から情報や意見の交換をしました。このビデオは、YouTubeでいつでも観られますので、保護者の皆さんもぜひ観ていただきたいです。

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=41tLHgFybjo

最後に3つの班の話し合った内容を、オンラインで全員で他の班の報告を聞き、まとめを行いました。

授業改善のための研究授業10,11,12,13,14

令和4年5月27日(金)は、5本の研究授業を行いました。

2時間目は4の2と6の1の算数。

4の2の算数は、「垂直」の意味を理解する授業でした。田んぼの写真や地図のイラストを使って、2つの直線が直角に交わっているところを調べ、「垂直」の意味やことばをマスターしていってました。↓

6の2の算数は、分数×分数の単元で、分数倍(割合)や比較量を求めることができるようになることが目標。教師の発問や指示を最小限におさえ、子どもの思考の時間や話合いの時間をたっぷりと確保することにポイントを置いた授業でした。↓

3時間目は2の2と1の2の生活科。

2の2の生活科は、育てている野菜の成長の変化に気付くことが目標。植えたばかりの写真を大型TVで振り返ったり、観察のポイントを確認したりした後、子ども達は真剣に観察と記録、話合いができていました。↓

1の2の生活科は、アサガオの観察。1年生は、説明を視覚化できるような掲示物等を使い、よりわかりやすく教師が指示を出すことに留意しています。子ども達は説明や指示を的確に理解し、観察のポイントを確認した後、においをかいだり触ってみたりしながら真剣に観察を行っていました。↓

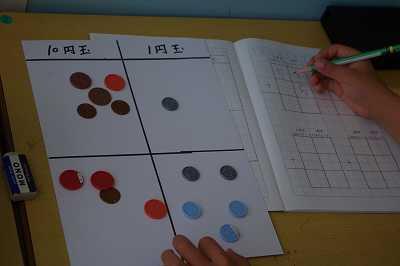

5時間目はのびっこ2の算数の授業。2けた+2けたの筆算の勉強です。お買い物という生活場面を設定し、10円玉や1円玉、レジスターのおもちゃなどを用いて生き生きと学習していました。↓

授業改善のための研究授業7,8,9

令和4年5月26日(木)は研究授業が3本ありました。

1時間目は、6の2で外国語科。推進教員の長谷指導教諭の授業です。単元の導入なので、単元全体の目標(ゴールイメージ)を確認し、今日のめあて「様々な国の言い方を知る」に向けてゲームも含め繰り返し学習をがんばっていました。ドイツ⇔germany が「日本語と全然ちがーう。」という素直な感想も出てました。↓

2時間目は2の3の算数の授業。1の位に繰り上がりのある足し算の筆算の勉強でした。子ども達は、最初、計算棒などで繰り上がりの意味を理解した後、筆算のアルゴリズム(手順)に徐々に慣れていき、34+28のように計算の練習問題をどんどん解けるようになっていました。↓

3時間目は、3の1の社会。延岡市の交通がどのように広がっているか調べ理解する学習です。「鉄道」「高速道路」「船」「バス」の4つの班に分かれて調べた子ども達が、その後自分の班に戻り、自分の調べたことを、責任をもって自分の班のメンバーに伝えるという「ジグソー法」という手法を使った学習でした。全員が意欲的に取り組んでいました。↓

電話番号

0982-33-2261

FAX

0982-33-2262

本Webページの著作権は、延岡市立旭小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。