ブログ

学校の様子

フッ化物洗口の練習 二回目

本日 水を使っての「フッ化物洗口」の練習を全学年で行いました。今回で二回目です。

前日に、校長室で洗口液を作成し、分注ボトルに各学級の決められた量を分けて入れ、校長室内の保管庫に入れておきます。

翌朝、保管下から分注ボトルを取り出し、各学級ごとに紙コップ・テッシュ・名簿等が入ったかごに、学級毎にボトルを入れていきます。

学級担任が受取にくるので、学級名を確認して用意したものが入ったかごを渡していきます。

学級では、担任が配った紙コップに決まった量の洗口液を注ぎ分けていきます。ポンプ式になっているので、ポンプを2回押した量が一人分です。

用意が出来たことを確認し、CDをかけます。曲が流れ、ぷくぷくうがいが始まります。約1分ほどで終了し、口の中の液は紙コップにもどします。テッシュで口を拭き、その紙も紙コップの中に入れ、ビニール袋に回収していきます。

洗口液の残りやその他一式を職員室に担任がもどしましす。担当がボトルを洗い、乾燥器の中に入れます。紙コップの回収は後の時間に担当が学級をまわって回収します。今日もスムーズに練習ができました。

前日に、校長室で洗口液を作成し、分注ボトルに各学級の決められた量を分けて入れ、校長室内の保管庫に入れておきます。

翌朝、保管下から分注ボトルを取り出し、各学級ごとに紙コップ・テッシュ・名簿等が入ったかごに、学級毎にボトルを入れていきます。

学級担任が受取にくるので、学級名を確認して用意したものが入ったかごを渡していきます。

学級では、担任が配った紙コップに決まった量の洗口液を注ぎ分けていきます。ポンプ式になっているので、ポンプを2回押した量が一人分です。

用意が出来たことを確認し、CDをかけます。曲が流れ、ぷくぷくうがいが始まります。約1分ほどで終了し、口の中の液は紙コップにもどします。テッシュで口を拭き、その紙も紙コップの中に入れ、ビニール袋に回収していきます。

洗口液の残りやその他一式を職員室に担任がもどしましす。担当がボトルを洗い、乾燥器の中に入れます。紙コップの回収は後の時間に担当が学級をまわって回収します。今日もスムーズに練習ができました。

0

卒業式の練習

4年生・5年生を交えた合同練習を行いました。呼びかけを中心にして行いましたが、まだまだ声が小さかったり、早口になってしまったりと練習が必要なところがありました。

しかし、15日は卒業式の予行なので、それまでに各学級で練習を頑張っていきます。

入場したところです。まだ、緊張感が不足していますね。

呼びかけの練習が始まりました。

在校生の歌の練習も行いました。

卒業生の歌の練習です。さすがに姿勢がいいですね。

卒業式を彩る花もきれいに咲きました。

もうすぐ卒業式だよといっているかのようです。

0

お別れ会の様子

6年生とのお別れ会を行いました。

6年生の入場です。

6年生59名が全員そろいました。お別れ会の始まりです。

1年生の贈る言葉と歌のプレゼントです。

2年生 土々呂中のとっちゅうに扮しての歌を贈りました。

3年生の歌と自分達で作ったメッセージ付きの花を贈りました。

元気のよい歌声や発表を行った4年生です。

さすが5年生 いろいろと凝った出し物を用意していました。

在校生からエールを6年生に贈りました。

6年生の合唱に涙ぐむ児童がたくさん見られました。

ボランティア活動の引継式も行われました。5年生頑張れ!

花道を作りました。その中を6年生が退場していきました。

卒業式に参加しない3年生以下の児童にとっては、6年生と一緒

に行う最後の会となりました。

6年生の入場です。

6年生59名が全員そろいました。お別れ会の始まりです。

1年生の贈る言葉と歌のプレゼントです。

2年生 土々呂中のとっちゅうに扮しての歌を贈りました。

3年生の歌と自分達で作ったメッセージ付きの花を贈りました。

元気のよい歌声や発表を行った4年生です。

さすが5年生 いろいろと凝った出し物を用意していました。

在校生からエールを6年生に贈りました。

6年生の合唱に涙ぐむ児童がたくさん見られました。

ボランティア活動の引継式も行われました。5年生頑張れ!

花道を作りました。その中を6年生が退場していきました。

卒業式に参加しない3年生以下の児童にとっては、6年生と一緒

に行う最後の会となりました。

0

ととろっ子の朝

3月に入り、登校時刻が午前7時10分からだったものが、午前7時となり10分早く学校にきてもいい季節になりました。

少し暖かくなったこともあり、朝から運動場で遊ぶ子どもたちの姿が多く見られました。

今年は、基礎体力面の向上とともに、子どもたちの「遠投力」や「握力」のアップに取り組んでまいりました。

日常的な取組や体育の時間での指導を通してかなり改善が図られてきました。このようなことが体力づくり優良校としての評価につながったと考えています。

少し暖かくなったこともあり、朝から運動場で遊ぶ子どもたちの姿が多く見られました。

今年は、基礎体力面の向上とともに、子どもたちの「遠投力」や「握力」のアップに取り組んでまいりました。

日常的な取組や体育の時間での指導を通してかなり改善が図られてきました。このようなことが体力づくり優良校としての評価につながったと考えています。

0

延岡市善行児童表彰式より

2月23日に市内小中学校より選ばれた善行児童生徒の表彰式が市役所で行われました。

本校からは、6年生の田口彪駕さんが表彰されました。

田口さんは、進んで家庭での手伝いをおこなってきました。校内ででもボランティア活動に熱心に取り組むことができ、その姿を見て、一緒に取り組む仲間が増えてきています。

本校からは、6年生の田口彪駕さんが表彰されました。

田口さんは、進んで家庭での手伝いをおこなってきました。校内ででもボランティア活動に熱心に取り組むことができ、その姿を見て、一緒に取り組む仲間が増えてきています。

0

ドッジボール大会(低学年の部)

昨日とは違い、よい天気に恵まれて低学年の部のドッジボール大会が昼休みに行われました。

1年生も入学当初と違い、ボールをビューッと投げていました。

体育委員会が主催してのドッジボール大会は、勝っても負けても思い出に残るものでした。

↑1年生の部↑

↑2年女子の部↑

↑2年男子の部↑

1年生も入学当初と違い、ボールをビューッと投げていました。

体育委員会が主催してのドッジボール大会は、勝っても負けても思い出に残るものでした。

↑1年生の部↑

↑2年女子の部↑

↑2年男子の部↑

0

避難訓練(予告無し)

23日の昼休み後に予告無しの避難訓練を行いました。地震の後、津波が来るという想定で学校裏山に避難しました。

昼休みが終わり、掃除場所へ向かう途中で放送が入り、運動場にいる児童は、しゃがんで一次避難をしました。その後、南門、避難用非常階段を使っての避難でしたが、校舎に近かったこともあって南門から避難した児童はいませんでした。緊急放送から5分12秒で全員が広場にそろいました。いつ地震が起こっても高い所へ避難することは大切です。

↑運動場へ避難する様子↑

↑避難用非常階段を登る様子↑

昼休みが終わり、掃除場所へ向かう途中で放送が入り、運動場にいる児童は、しゃがんで一次避難をしました。その後、南門、避難用非常階段を使っての避難でしたが、校舎に近かったこともあって南門から避難した児童はいませんでした。緊急放送から5分12秒で全員が広場にそろいました。いつ地震が起こっても高い所へ避難することは大切です。

↑運動場へ避難する様子↑

↑避難用非常階段を登る様子↑

0

高学年の参観日

22日は高学年の参加日でした。6年生にとっては小学校最後の参観日となりました。各学級で自分達が学んできたことの発表や保護者の方々への感謝の気持ちをこめた発表が行われていました。

この1年間の成長を感じ取れる時間だったのではないでしょうか。

6年生は卒業式までの登校日が20日となり、いよいよ最後の3週間に入っていきます。本日より体育館で卒業式に向けての練習も始まります。あっという間に時間が過ぎていく時期になりました。

感謝状を保護者の方に渡しているところです。

6年生が学んだことについて自分の考えを交えてしっかりと発表していました。

5年生も自分達で調べて土々呂の町のことについて発表していました。初めて知ったこともあったようです。

この1年間の成長を感じ取れる時間だったのではないでしょうか。

6年生は卒業式までの登校日が20日となり、いよいよ最後の3週間に入っていきます。本日より体育館で卒業式に向けての練習も始まります。あっという間に時間が過ぎていく時期になりました。

感謝状を保護者の方に渡しているところです。

6年生が学んだことについて自分の考えを交えてしっかりと発表していました。

5年生も自分達で調べて土々呂の町のことについて発表していました。初めて知ったこともあったようです。

0

幼稚園・保育園との交流会

1年生が、来年度本校に入学してくる幼稚園生・保育園生を招いて交流会を行いました。

開会式のあと、遊びを紹介する班ごとに分かれて、それぞれの遊びかたを幼稚園生たちに説明をしていました。幼稚園生や保育園生も1年生の説明をしっかりと聞いて、一緒に活動を楽しんでいました。

1年生はお兄さん・お姉さんとという立場で、いつもとは少しちがった立場で接しなくてはならなく、はりきっている様子が分かりました。

こんなプログラムで進めていきました。

開会式のあと、遊びを紹介する班ごとに分かれて、それぞれの遊びかたを幼稚園生たちに説明をしていました。幼稚園生や保育園生も1年生の説明をしっかりと聞いて、一緒に活動を楽しんでいました。

1年生はお兄さん・お姉さんとという立場で、いつもとは少しちがった立場で接しなくてはならなく、はりきっている様子が分かりました。

こんなプログラムで進めていきました。

0

体力つくり優良校表彰

今年度、土々呂小学校が県内の体力づくり優良校に選ばれました。児童の体力づくりに日常的な取組を進めてきたことが評価されたものです。

ボールを遠くまで投げることが苦手な児童が多いということで、紙玉のボールを作って室内で投げる練習をしたり、記録会を計画し、どれだけ遠投力が伸びたかを記録して意欲を高めたりしてきました

2月13日に宮崎市の県電ホールにおいて表彰式が行われました。みんなで取り組んできたことの結果が結びついた表彰でした。

こんな立派なものをいただきました。

ボールを遠くまで投げることが苦手な児童が多いということで、紙玉のボールを作って室内で投げる練習をしたり、記録会を計画し、どれだけ遠投力が伸びたかを記録して意欲を高めたりしてきました

2月13日に宮崎市の県電ホールにおいて表彰式が行われました。みんなで取り組んできたことの結果が結びついた表彰でした。

こんな立派なものをいただきました。

0

中学年の参観日

20日は中学年の今年度最後の参観日でした。多くの方々にお越し頂きありがとうございました。

この1年間の成長をみていただきましたが、いかがだったでしょうか。

特に4年生は「二分の一成人式」ということで、体育館で合同発表会を行いました。一人一人がしっかりと自分の目標を発表できていました。

この1年間の成長をみていただきましたが、いかがだったでしょうか。

特に4年生は「二分の一成人式」ということで、体育館で合同発表会を行いました。一人一人がしっかりと自分の目標を発表できていました。

0

校内作品展開催中

只今、南校舎1階の生活科室で「校内作品展」を行っています。1年生から6年生までの作品を展示しておりますので、是非お越しください。

どの作品も子どもたちが懸命に仕上げた力作ぞろいです。1年に1回の展示かです。開催期間は2月23日(金)までとなっています。お待ちしています。

低学年の作品です。動きがあっていいですね。

中学年の作品です。色づかいがすばらしいですね。

高学年の木版画です。白と黒のバランスをよく考えています。

6年生の木版画は、一版多色づりです。デッサン力や色づかいはさすが6年生です。

どの作品も子どもたちが懸命に仕上げた力作ぞろいです。1年に1回の展示かです。開催期間は2月23日(金)までとなっています。お待ちしています。

低学年の作品です。動きがあっていいですね。

中学年の作品です。色づかいがすばらしいですね。

高学年の木版画です。白と黒のバランスをよく考えています。

6年生の木版画は、一版多色づりです。デッサン力や色づかいはさすが6年生です。

0

会議室にエアコンが

バザーの益金で会議室にエアコンを設置させていただきました。

本校は18年前には、北校舎の西側にプレハブのPTA会議室がありました。その後、建物が老朽化して取り壊されたようです。

現在PTA会議室として使用できる部屋がないために、会議室でいろいろな会合や作業を行ってもらっています。ベルマークの集計作業等は締め切った中での作業となり、夏場は大変だとの声もありました。

今回はそれらのとも考慮しての設置となりました。

本校は18年前には、北校舎の西側にプレハブのPTA会議室がありました。その後、建物が老朽化して取り壊されたようです。

現在PTA会議室として使用できる部屋がないために、会議室でいろいろな会合や作業を行ってもらっています。ベルマークの集計作業等は締め切った中での作業となり、夏場は大変だとの声もありました。

今回はそれらのとも考慮しての設置となりました。

0

低学年の参観日

13日の午後からから15日まで出張で留守にしていたため更新ができませんでした。

今日16日は、今年最後の参観日のスタートの日でした。今日は低学年の参観日で、1年生・2年生が今年学んだことやこの日のために練習してきたことを保護者の方々などに見ていただきました。

どの学級も精一杯の発表が繰り広げられていました。

参観日にお越し頂きありがとうございました。

1年1組の発表会の様子

1年2組の発表会の様子

2年1組の発表会の様子

2年2組の発表会の様子

今日16日は、今年最後の参観日のスタートの日でした。今日は低学年の参観日で、1年生・2年生が今年学んだことやこの日のために練習してきたことを保護者の方々などに見ていただきました。

どの学級も精一杯の発表が繰り広げられていました。

参観日にお越し頂きありがとうございました。

1年1組の発表会の様子

1年2組の発表会の様子

2年1組の発表会の様子

2年2組の発表会の様子

0

新入児保護者説明会

平成30年度入学児童がいらっしゃる保護者の方々説明会を開催いたしました。

来年度の新入学予定者は今のところ55名となっています。

入学までに準備していただくことについて説明を本校職員がさせていただきました。

入学式は4月12日(木)です。お待ちしています。

来年度の新入学予定者は今のところ55名となっています。

入学までに準備していただくことについて説明を本校職員がさせていただきました。

入学式は4月12日(木)です。お待ちしています。

0

そろばんの授業より

珠算連盟の方々にお越しいただき、「そろばん」の授業を行っていただきました。

今から500年以上の前にそろばんは考え出されたもので、時代や使われる場所などでいろいろな形状のそろばんが使用されてきたそうです。

今日は3年生2学級で2時間にわたって指導をしていただきました。そろばんのつくりや玉の基本的な動かし方などを学んだあとに、たしざんやひきざんに取り組んでいました。分からないところは丁寧に指導をしてくださいました。

講師の今村さんです。

講師の方は日向市からも来てくださいました。

いろんな形状のそろばんを持ってきてくださいました。

学習を進めていく上で、地域の方々や様々な団体・企業の方々にお世話になっています。ほんとうにありがとうございます。

今から500年以上の前にそろばんは考え出されたもので、時代や使われる場所などでいろいろな形状のそろばんが使用されてきたそうです。

今日は3年生2学級で2時間にわたって指導をしていただきました。そろばんのつくりや玉の基本的な動かし方などを学んだあとに、たしざんやひきざんに取り組んでいました。分からないところは丁寧に指導をしてくださいました。

講師の今村さんです。

講師の方は日向市からも来てくださいました。

いろんな形状のそろばんを持ってきてくださいました。

学習を進めていく上で、地域の方々や様々な団体・企業の方々にお世話になっています。ほんとうにありがとうございます。

0

本に親しむ機会を

本に親しむ機会を多くもってもらいたいと保護者・地域の方々にご協力をいただいて読み聞かせを行ってもらっています。

今朝は保護者の方々に朝の時間に来ていただき、各学年・学級で読み聞かせを行っていただきました。中には出勤前の時間に来ていただいている方もいらっしゃいました。感謝申し上げます。

授業中は「ととろ三人の会」の方に来ていただき、上学年に読み聞かせをしていただきました。もう20年以上の本校にわたって読み聞かせの活動をしてくださっています。

本に興味をもつ子どもたちが増えてきている土々呂小学校です。

6年生がととろ三人の会の読み聞かせを聞けるのも残りわずかです。

職員も本を用意して、読み聞かせを行っています。

今朝は保護者の方々に朝の時間に来ていただき、各学年・学級で読み聞かせを行っていただきました。中には出勤前の時間に来ていただいている方もいらっしゃいました。感謝申し上げます。

授業中は「ととろ三人の会」の方に来ていただき、上学年に読み聞かせをしていただきました。もう20年以上の本校にわたって読み聞かせの活動をしてくださっています。

本に興味をもつ子どもたちが増えてきている土々呂小学校です。

6年生がととろ三人の会の読み聞かせを聞けるのも残りわずかです。

職員も本を用意して、読み聞かせを行っています。

0

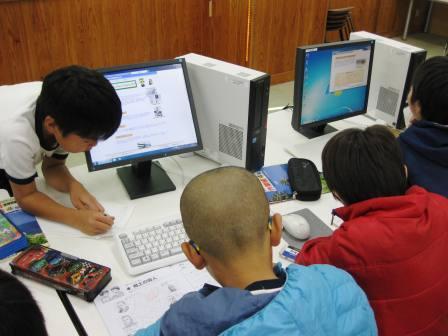

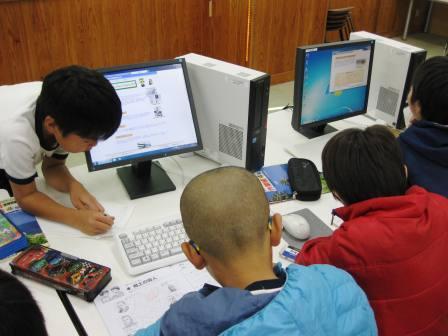

今日の授業風景より

コンピュータ室をのぞいてみると、4年1組が学習中でした。調べている内容は、県内市町村の有名なおまつり・その他の伝統行事・有名な施設や産業といった特色を調べているところでした。

インターネットで調べると情報はたくさん出てくるのですが、必要な情報をどう選択していくか、選択した情報からどんなことを読み取ることができるか。読み取った情報を比較したり、組み合わせたして自分なりの考えをどうまとめていくかが必要となってきます。

正解は一つではないので、自分の考えをどう具体的な資料や事実をもとにまとめることができるかがポイントとなってきます。

調べ学習には1人に1台のパソコンが欲しいなとおもうことが多いです。今回は相談しながら調べていく内容だったので複数に1台でもなんとか対応できていました。

1年生をのぞいてみると「時刻と時間」の学習をしていました。

今はデジタル時計が主流ですので、表示画面を見れば何時何分はすぐに分かります。しかし、普通の時計はなかなか簡単ではありません。いつも使い慣れている10進法ではなく、60進法なのでこんがらがってきてしまいます。それでも懸命に何時何分かを考えてノートに答えを書いていました。

インターネットで調べると情報はたくさん出てくるのですが、必要な情報をどう選択していくか、選択した情報からどんなことを読み取ることができるか。読み取った情報を比較したり、組み合わせたして自分なりの考えをどうまとめていくかが必要となってきます。

正解は一つではないので、自分の考えをどう具体的な資料や事実をもとにまとめることができるかがポイントとなってきます。

調べ学習には1人に1台のパソコンが欲しいなとおもうことが多いです。今回は相談しながら調べていく内容だったので複数に1台でもなんとか対応できていました。

1年生をのぞいてみると「時刻と時間」の学習をしていました。

今はデジタル時計が主流ですので、表示画面を見れば何時何分はすぐに分かります。しかし、普通の時計はなかなか簡単ではありません。いつも使い慣れている10進法ではなく、60進法なのでこんがらがってきてしまいます。それでも懸命に何時何分かを考えてノートに答えを書いていました。

0

あいさつ運動

今日も冷たい朝でした。そんな冷たさを吹き飛ばすかのように2年2組の子どもたちがあいさつ運動に出てきてくれました。

子どもたちの元気のよいあいさつに冷たさも吹き飛んでいくような気がしました。

気持ちのよいあいさつができるということはそれだけで相手の気持ちを明るく元気にできるものですね。

「あいさつは、目を見て 笑顔で 自分から」ができる 子どもたちになってもらいたいと声をかけて

います。

子どもたちの元気のよいあいさつに冷たさも吹き飛んでいくような気がしました。

気持ちのよいあいさつができるということはそれだけで相手の気持ちを明るく元気にできるものですね。

「あいさつは、目を見て 笑顔で 自分から」ができる 子どもたちになってもらいたいと声をかけて

います。

0

縄跳び大会の様子

土曜日の縄跳び大会の様子をアップいたします。個人の部、長縄の部子どもたちの頑張る姿を見ることができました。

多くの保護者の方々に応援にきていただき、ありがとうございました。

学級で取り組んできたこの力を生かして最後まで頑張ってまいります。

多くの保護者の方々に応援にきていただき、ありがとうございました。

学級で取り組んできたこの力を生かして最後まで頑張ってまいります。

0

縄跳び大会

今日は、朝方は比較的暖かい天気だったんですが、8時を過ぎるころから風も少し出て体感温度が下がってきました。

そんな中で、高学年の縄跳び大会がスタートしました。6年生にとっては小学校最後の大会なりました。この日のために学級で練習を重ねてきたことだと思います。個人の部に続き、学年での長縄競技となりました。

各学級とも声を掛けながらリズムよく跳んでいく姿がみられました。しかし、よくみてみると前の子どもの背中を押してあげる子どもや、みんなでそのこの跳びやすいタイミングを考えてかけ声をかけてあげたり、縄を回すタイミングを変えたりと様々な思いやりの姿をみることができました。

回数をたくさん跳ぶこともすばらしいとおもいます。でも、一人の友だちのために学級みんながどうすれ跳べるかを考え、取り組んでいくことも大変すてきな姿だなと思って見ていました。うまく跳べた子どもの満足した顔に今日の大会のねらいが達成できたと感じた瞬間でした。

そんな中で、高学年の縄跳び大会がスタートしました。6年生にとっては小学校最後の大会なりました。この日のために学級で練習を重ねてきたことだと思います。個人の部に続き、学年での長縄競技となりました。

各学級とも声を掛けながらリズムよく跳んでいく姿がみられました。しかし、よくみてみると前の子どもの背中を押してあげる子どもや、みんなでそのこの跳びやすいタイミングを考えてかけ声をかけてあげたり、縄を回すタイミングを変えたりと様々な思いやりの姿をみることができました。

回数をたくさん跳ぶこともすばらしいとおもいます。でも、一人の友だちのために学級みんながどうすれ跳べるかを考え、取り組んでいくことも大変すてきな姿だなと思って見ていました。うまく跳べた子どもの満足した顔に今日の大会のねらいが達成できたと感じた瞬間でした。

0

朝の風景より

冷え込みが一段と厳しい朝でした。車のフロントガラスが凍っているのはこの冬何度目かでしたが、車体が凍り付いてドアがなかなか開かない状態でした。

学校では朝から子どもたちが運動場に出て、いつもと違う様子に目を輝かせていました。

ジャンピングボートにも氷が張っていました。

子どもたちは運動場で見付けた氷を手にとって大騒ぎです。

芝生も真っ白になっていました。

そんな日でもみんな元気に朝から外で走りまわっていました。

明日3日は今年度最後の「土曜授業」です。縄跳び大会が計画されています。是非お越し下さい。子どもたちも頑張って練習に励んできました。

学校では朝から子どもたちが運動場に出て、いつもと違う様子に目を輝かせていました。

ジャンピングボートにも氷が張っていました。

子どもたちは運動場で見付けた氷を手にとって大騒ぎです。

芝生も真っ白になっていました。

そんな日でもみんな元気に朝から外で走りまわっていました。

明日3日は今年度最後の「土曜授業」です。縄跳び大会が計画されています。是非お越し下さい。子どもたちも頑張って練習に励んできました。

0

2月1日のスケッチ

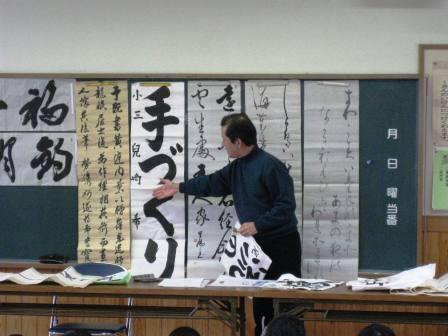

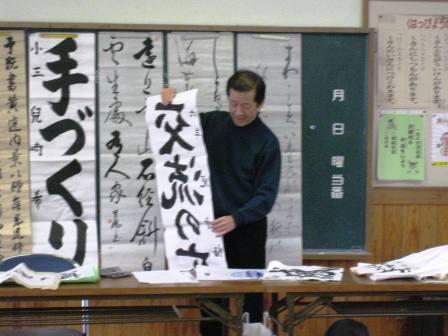

今日は4年生の習字の指導に松尾先生が来て下さいました。

習字には一人一人の個性があることや思い来て書いてみることなどを

話してくださいまいした。

すばらしい作品ばかりです。

北校舎の3階 音楽室では6年生が卒業式で歌う曲の練習をしていました。卒業のときが近づいてきています。

習字には一人一人の個性があることや思い来て書いてみることなどを

話してくださいまいした。

すばらしい作品ばかりです。

北校舎の3階 音楽室では6年生が卒業式で歌う曲の練習をしていました。卒業のときが近づいてきています。

0

今日から2月です。

今日から2月となりました。2月は「逃げ月」といわれ、あっという間に過ぎ去っていきます。

雨の校内をまわっていると中庭の樹木に目が止まりました。色鮮やかな花が咲いているのを見付けました。

春は一歩ずつ確実に近づいてきているなと感じた瞬間でした。

雨の校内をまわっていると中庭の樹木に目が止まりました。色鮮やかな花が咲いているのを見付けました。

春は一歩ずつ確実に近づいてきているなと感じた瞬間でした。

0

全校朝会 インフルエンザの予防

今日の全校朝会では、インフルエンザの予防について話をしました。

うがい・手洗いもですが、換気の重要性についての話もありました。

罹患者も少なくなってきましたが、まだ来週ぐらいまでは注意していく必要があります。

熱があるような場合には早めに医療機関で診てもらうようにしてください。

うがい・手洗いもですが、換気の重要性についての話もありました。

罹患者も少なくなってきましたが、まだ来週ぐらいまでは注意していく必要があります。

熱があるような場合には早めに医療機関で診てもらうようにしてください。

0

6年生 習字の学習

篠原先生にお越し頂き、6年生に習字の指導をしていただきまいした。

今日の学習は、色紙に一文字をかくというもでした。

さて、子どもたちはどんな文字を書いたでしょうか。

それは参観日のお楽しみということで”!

さて今日はどんな文字をかくのですか。

今日の学習は、色紙に一文字をかくというもでした。

さて、子どもたちはどんな文字を書いたでしょうか。

それは参観日のお楽しみということで”!

さて今日はどんな文字をかくのですか。

0

干物づくり その2

昨日干したあじの開きが、この寒さと風でいい状態になっていました。

今日には各自もって帰ることができるかもしれません。

昨日みんなでさばいた後に干しました。

一晩たちました。どうやらおいしくできあがっているようでした。

今日には各自もって帰ることができるかもしれません。

昨日みんなでさばいた後に干しました。

一晩たちました。どうやらおいしくできあがっているようでした。

0

6年生 中学校に向けて準備

中学校から2名の先生方と卒業生に来ていただいて、中学校に向けての準備ということで話をしていただきました。

その中で、学習面や生活面についてのアドバイスをしていただいたり、6年生が不安に思っていることなどに答えていだいたりしました。

中学校の先生からは

1 4年生から6年生までの復習をしておくこと。

2 1日2時間学習に取り組めるようにすること。

3 早寝・早起き・朝ごはんを守ること。

4 休まないで学校にくること。

といった話をしてくださいました。2か月間頑張っていきたいと思います。

その中で、学習面や生活面についてのアドバイスをしていただいたり、6年生が不安に思っていることなどに答えていだいたりしました。

中学校の先生からは

1 4年生から6年生までの復習をしておくこと。

2 1日2時間学習に取り組めるようにすること。

3 早寝・早起き・朝ごはんを守ること。

4 休まないで学校にくること。

といった話をしてくださいました。2か月間頑張っていきたいと思います。

0

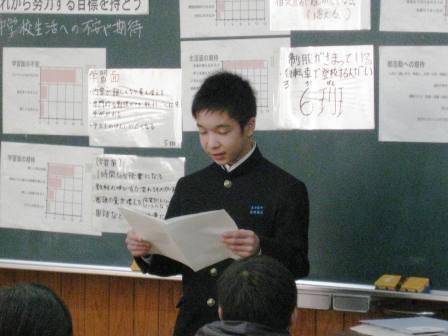

6年生 国語の学習より

6年生の国語の学習で、「いにしえの言葉に学ぶ」という内容があります。昔の方の残した言葉の意味を学び、そのことを今の自分の生活の方でどのように生かしていくかをまとめ、発表する学習です。

6年1組の児童が班別に発表を行っていました。

6年1組の児童が班別に発表を行っていました。

0

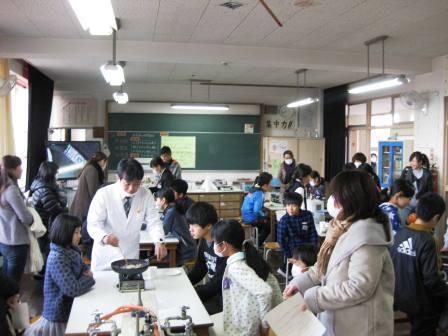

4年生 干し物づくり

今日は4年生が干し物づくりに挑戦しました。土々呂漁協の婦人部の方にご協力をいただき、干し物づくりを行いました。

魚をさばくのは初めてという子どもも多かったのですが、保護者の方々や婦人部の方の手助けをうけながらさばいていきました。

3匹目をさばくころにはすっかり上手にできるようになっていて、漁協の方も驚いていらっしゃいました。

土々呂の海の幸を体感できた学習でした。

この様子はワイワイテレビで2月2日18時30分より放送されますので、お楽しみに!

土々呂漁協の皆様、保護者の方々ご協力をいただきありがとうございました。

魚をさばくのは初めてという子どもも多かったのですが、保護者の方々や婦人部の方の手助けをうけながらさばいていきました。

3匹目をさばくころにはすっかり上手にできるようになっていて、漁協の方も驚いていらっしゃいました。

土々呂の海の幸を体感できた学習でした。

この様子はワイワイテレビで2月2日18時30分より放送されますので、お楽しみに!

土々呂漁協の皆様、保護者の方々ご協力をいただきありがとうございました。

0

風力発電機づくり 6年生

26日の2時間目、3時間目に、「野口顕彰会」の山本さんと生田さんに来ていただき、6年生を対象にした授業を行っていただきました。

ペットボトルを使った風力発電機の製作でした。風力で羽がまわり、それを這う発電用モーターに伝え電気をつくるというものでした。

ペットボトルをカッターで切るところなどかなり悪戦苦闘していましたが、全員作り上げることができました。

このときの様子は、宮崎日々新聞と夕刊デーリーに掲載される予定です。

ペットボトルを使った風力発電機の製作でした。風力で羽がまわり、それを這う発電用モーターに伝え電気をつくるというものでした。

ペットボトルをカッターで切るところなどかなり悪戦苦闘していましたが、全員作り上げることができました。

このときの様子は、宮崎日々新聞と夕刊デーリーに掲載される予定です。

0

第3回目の支援訪問

今年度は、日常の授業をどう改善し、分かりやすい授業づくりを進めていくことに取り組んできました。そのために、県教育育委員会・東臼杵教育事務所・延岡市教育委員会から指導者に来てもらいました。

教師一人一人に担当者が付き、1年間を通して授業改善について具体的なアドバイスを受けて来ました。

昨日25日は、最後の訪問で、授業参観後に個別にアドバイスを受けました。1年間を通しての研修で様々なことを学ぶことができまた。

これを今後の授業で生かしていくようにしていきます。

教師一人一人に担当者が付き、1年間を通して授業改善について具体的なアドバイスを受けて来ました。

昨日25日は、最後の訪問で、授業参観後に個別にアドバイスを受けました。1年間を通しての研修で様々なことを学ぶことができまた。

これを今後の授業で生かしていくようにしていきます。

0

ジャンピングボードデビュー

運動場に並んだ4台のジャンピングボード いよいよ今日から使用開始です。

早速昼休み時間に子どもたちが集まって、縄跳びの練習を始めました。かなりの反発力があり、普段出来ない2重跳びが楽に出来るようになった子どももいました。

0

冷たい朝でした今日は

最大級の寒気団がシベリアから降りてきているということで、今朝はいつも以上に冷え込みました。

東の空がようやく明るくなってきました。まだ日射しがないので、冷たい空気が辺り一面を包んでいます。

そんな朝でしたが、6年生はもうボランティア活動に取り組んでいました。人の見ていないところで黙々と取り組む姿がすばらしいと思いました。

今日は5年生がサッカーのできる日でした。寒い中でも元気にサッカーをしている姿がありました。

土々呂小学校の朝はいつもながら早いなと思ったところです。

東の空がようやく明るくなってきました。まだ日射しがないので、冷たい空気が辺り一面を包んでいます。

そんな朝でしたが、6年生はもうボランティア活動に取り組んでいました。人の見ていないところで黙々と取り組む姿がすばらしいと思いました。

今日は5年生がサッカーのできる日でした。寒い中でも元気にサッカーをしている姿がありました。

土々呂小学校の朝はいつもながら早いなと思ったところです。

0

火災からの避難訓練

5時間目に延岡消防署の方々に来ていただき、火災からの避難訓練を実施しました。

火災報知器が鳴り、火元を知らせるランプがつきました。その場所に確認と初期消火に職員が向かいました。

教頭が校内に緊急放送を行いました。

口と鼻を押さえることは、煙を吸わないために大切なことです。ただ火元から離れいるところで走るとこけてケガをするので、歩くように指導をしていきます。

さすが6年生です。きちんと並んで口と鼻を押さえています。

みんなきちんと安全に集合できました。

延岡消防署の方に避難訓練についてお話をしていただきました。

火災の原因の第1位が「放火」ということに驚きました。火災を発見した場合の対処方法などについてもお話をしていただきました。

初期消火で、炎が天井まであがってしまったら避難することが大切だそうです。消火器の消化剤は15秒しかもたないそうです。

放水訓練も見せていただきました。

火災報知器が鳴り、火元を知らせるランプがつきました。その場所に確認と初期消火に職員が向かいました。

教頭が校内に緊急放送を行いました。

口と鼻を押さえることは、煙を吸わないために大切なことです。ただ火元から離れいるところで走るとこけてケガをするので、歩くように指導をしていきます。

さすが6年生です。きちんと並んで口と鼻を押さえています。

みんなきちんと安全に集合できました。

延岡消防署の方に避難訓練についてお話をしていただきました。

火災の原因の第1位が「放火」ということに驚きました。火災を発見した場合の対処方法などについてもお話をしていただきました。

初期消火で、炎が天井まであがってしまったら避難することが大切だそうです。消火器の消化剤は15秒しかもたないそうです。

放水訓練も見せていただきました。

0

第2回 学校保健委員会より

第2回の学校保健委員会を土曜授業の日に開催いたしました。この日は講師として五ヶ瀬中学校の戸敷二郎校長先生お越し頂き、睡眠と学習の関係、スマートホン等が児童の脳の及ぼす影響等について具体的な事例や映像資料等をもとに講演をしていただきました。

その中で、眠る直前に学習したことが、睡眠中に脳の中で学び直され定着していくこや睡眠を十分にとることが、学習したことをより定着できることなどを学ぶことができました。

内容につきましては、通信等でお知らせをしていきます。

「なぜ、早寝 早起き 朝ごはんなのか」が改めて理解できたお話でした。

この日のお話を聞くことができた方はすごくラッキーな方でした。

是非、学校保健委員の方々は学級でもお話をお願いいたします。

日南市のPTAの会でも講演をされることのことでした。

その中で、眠る直前に学習したことが、睡眠中に脳の中で学び直され定着していくこや睡眠を十分にとることが、学習したことをより定着できることなどを学ぶことができました。

内容につきましては、通信等でお知らせをしていきます。

「なぜ、早寝 早起き 朝ごはんなのか」が改めて理解できたお話でした。

この日のお話を聞くことができた方はすごくラッキーな方でした。

是非、学校保健委員の方々は学級でもお話をお願いいたします。

日南市のPTAの会でも講演をされることのことでした。

0

今日の授業より、その2

4年生の学級では、百人一首が行われていました。25首ずつ色分けされたカードになっており、25枚のとりふだを使っての授業でした。

繰り返し進めていくなかで子どもたはすぐに全て覚えてしまうことでしょう。

繰り返し進めていくなかで子どもたはすぐに全て覚えてしまうことでしょう。

0

今日の授業より

3年生の教室をのぞいてみると、座布団が用意され、子どもたちが囲むように座っていました。そのうちに、一人の児童が前に出てきて座布団に座り小話を始めました。国語の授業で習ったもののようです。

相手に分かるように話さないといけないので、表情や体を使った表現などそれぞれが工夫をしていました。

相手に分かるように話さないといけないので、表情や体を使った表現などそれぞれが工夫をしていました。

0

土曜授業から

6年2組は音楽の授業でした。今回は、琴を使っての授業でした。琴と木琴・リコーダーで合奏をするというものです。

和楽器にふれる機会をもつということからこのような授業も行われています。使用した琴は土々呂中学校から貸していただきました。

うまく弾けましたか。

和楽器にふれる機会をもつということからこのような授業も行われています。使用した琴は土々呂中学校から貸していただきました。

うまく弾けましたか。

0

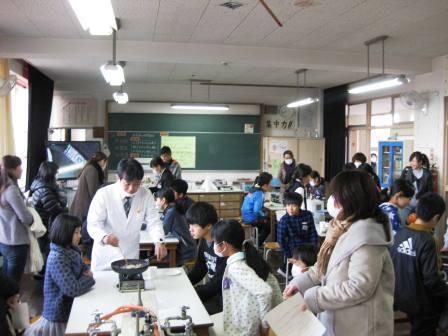

土曜授業から

土曜授業で6年生の様子をお知らせします。

1組は理科の授業でしたが、なんだか見ていると家庭科の調理実習かと見間違えるような内容でした。理科室に行ってみると、キャベツに焼きそばにフライパン。何をしているのかというと紫キャベツを使って「酸とアルカリ」の実験だったそうです。

白衣をきた料理人のように見える柴岡教諭です。

緑色になった焼きそばができあがりました。味はどうでしたか。

1組は理科の授業でしたが、なんだか見ていると家庭科の調理実習かと見間違えるような内容でした。理科室に行ってみると、キャベツに焼きそばにフライパン。何をしているのかというと紫キャベツを使って「酸とアルカリ」の実験だったそうです。

白衣をきた料理人のように見える柴岡教諭です。

緑色になった焼きそばができあがりました。味はどうでしたか。

0

1月20日 朝の様子

1月20日 今日は土曜授業の日で、参加日です。そんな土曜日の朝の様子を切り取ってみました。

今週はあいさつ週間ということで、各学級が交代であいさつ運動を行いました。今日は5年1組の当番の日でした。

3年生が「空飛ぶたまねぎ」に水やりをしていました。今年の玉ネギは成長がいいようです。収穫の日が楽しみです。

今日も7時10分には運動場に子どもたちの姿がありました。縄跳び、ドッジボール、サッカーと毎日この時間は元気な声が運動場に響いています。

卒業式用の花も育ってきました。その分卒業の日が近づいているということです。

今週はあいさつ週間ということで、各学級が交代であいさつ運動を行いました。今日は5年1組の当番の日でした。

3年生が「空飛ぶたまねぎ」に水やりをしていました。今年の玉ネギは成長がいいようです。収穫の日が楽しみです。

今日も7時10分には運動場に子どもたちの姿がありました。縄跳び、ドッジボール、サッカーと毎日この時間は元気な声が運動場に響いています。

卒業式用の花も育ってきました。その分卒業の日が近づいているということです。

0

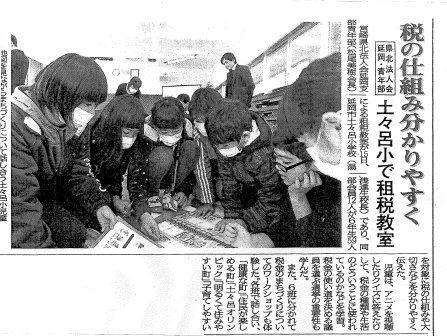

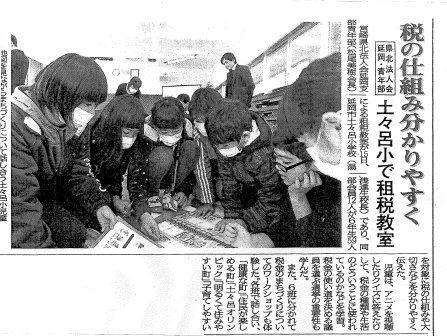

租税教室の記事

6年生の租税教室のことが夕刊デーリーに掲載されました。

6つのグループに分かれて、自分達のまちづくりをおこなったときの

写真です。どんな町にするか話し合いながら進めている様子が分かります。

ワイワイテレビでは、19日(本日)の18時30分よりこのときの様子が放送されます。

6つのグループに分かれて、自分達のまちづくりをおこなったときの

写真です。どんな町にするか話し合いながら進めている様子が分かります。

ワイワイテレビでは、19日(本日)の18時30分よりこのときの様子が放送されます。

0

3年生 福祉体験活動

3年生が延岡市ボランティア協会の方々のご協力のもと、福祉体験活動を行いました。

3年生では国語科で「盲導犬の訓練」について学習してきました。目の不自由な方の生活を手助けしていく盲導犬の役割やその訓練の方法などについて学んで来ました。

今回は、「アイマスク」をした友達をサポートして、校内を歩くということを体験しました。視覚からの情報は全ての情報の8割程にあたるといわれています。マスクをすることで、普段何気なく歩いていた校内も別の空間に感じたことだと思います。そんな友達の不安な気持ちを感じ取って、上手にサポートができたでしょうか。

3年生では国語科で「盲導犬の訓練」について学習してきました。目の不自由な方の生活を手助けしていく盲導犬の役割やその訓練の方法などについて学んで来ました。

今回は、「アイマスク」をした友達をサポートして、校内を歩くということを体験しました。視覚からの情報は全ての情報の8割程にあたるといわれています。マスクをすることで、普段何気なく歩いていた校内も別の空間に感じたことだと思います。そんな友達の不安な気持ちを感じ取って、上手にサポートができたでしょうか。

0

4年1組 二分の一成人式に向けて

4年1組の二分の一成人式で、書き初めを発表することになっています。自分の思いを込めたことばを筆で表現することに。

今日は松尾利久先生にお越し頂き、指導をしていただきました。

どの児童も自分の思いをおもいっきり表現することができたようです。

どんなことばにまとめたは、発表当日までのお楽しみに!

今日は松尾利久先生にお越し頂き、指導をしていただきました。

どの児童も自分の思いをおもいっきり表現することができたようです。

どんなことばにまとめたは、発表当日までのお楽しみに!

0

CRT2日目 算数のテストでした

今日はCRTテストの算数を行いました。どの学年も真剣に取り組んでいました。今年は少人数での指導や陰山メソッドを導入してきました。

この効果が、児童一人一人の結果として現れればと思っています。

この効果が、児童一人一人の結果として現れればと思っています。

0

これは何でしょうか

実は、これはジャンピングボードです。何に使うのかというと縄跳びをするときに使います。この上に乗って縄跳びをすると二重跳びやはやぶさなど技が、板の反発でできやすなるのです。

今金丸技術員と那須教諭に作ってもらっているtころです。

完成までもう少しです。楽しみしておいてください。

今金丸技術員と那須教諭に作ってもらっているtころです。

完成までもう少しです。楽しみしておいてください。

0

CRTテスト1日目です。

今日は久しぶりの雨で、乾燥していた空気も幾分か潤いを取り戻したように感じられました。

今年1年間学習してきたことがどれぐらい身に付いているかをみるためのテストが今日と明日の2日間行われます。

1日目の今日は「国語」のテストを2時間目に行いました。日頃のテストと違って問題が冊子になっていますし、3年生からは解答用紙が別にあり、慣れていない児童にはとまどいもあるかもしれません。

どの学級も真剣に取り組んでいました。結果が出ましたら、家庭にお知らせをするとともに、つまずいている点の復習も行ってまいります。

今年1年間学習してきたことがどれぐらい身に付いているかをみるためのテストが今日と明日の2日間行われます。

1日目の今日は「国語」のテストを2時間目に行いました。日頃のテストと違って問題が冊子になっていますし、3年生からは解答用紙が別にあり、慣れていない児童にはとまどいもあるかもしれません。

どの学級も真剣に取り組んでいました。結果が出ましたら、家庭にお知らせをするとともに、つまずいている点の復習も行ってまいります。

0

3月上旬なみの気温でした

今日は風もなく、暖かかたった1日でした。学校ではこんな光景も見られました。

運動場をカモが散歩をしていました。

運動場をカモが散歩をしていました。

0

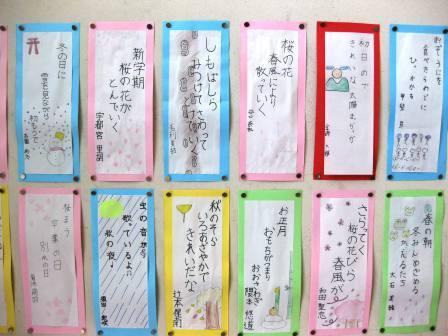

5年生の国語の学習より

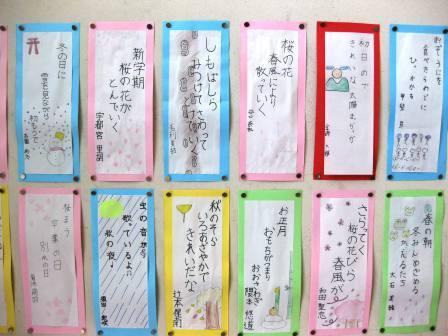

5年生が国語の学習で「俳句」づくりを行いました。季語のことを学んだり、5.7.5の文字に合うように指をおりながら作った作品です。

階段掲示板に全員分が掲示してあります。是非ご覧下さい。

階段掲示板に全員分が掲示してあります。是非ご覧下さい。

0

租税教室 その2

この授業の様子は、ワイワイテレビが19日に放映されます。 夕刊デーリーにも記事が載ることになっています。

0

6年生 租税教室より

延岡市の法人会の方々に来ていただき、「租税教室」を開いていただきました。「税金が私たちの身近なことにどう使われているか。」について学ぶことができました。

自分達の延岡市をよりよい市にしていくために、税金は必要なものであり、どのようなことに使われているか市民として関心をもっておくことが大切だということも学ぶことができたようです。

自分達の考える「住みよい町」を作るために、限られた予算をどのように使っていくか考えながら協力して進めていくことができていました。

法人会の方々も、一生懸命に取り組んでもらえてたいへんやり甲斐があったと言って下さいました。

これが一億円だ!

自分達の考える町を作っているところです。

自分達の延岡市をよりよい市にしていくために、税金は必要なものであり、どのようなことに使われているか市民として関心をもっておくことが大切だということも学ぶことができたようです。

自分達の考える「住みよい町」を作るために、限られた予算をどのように使っていくか考えながら協力して進めていくことができていました。

法人会の方々も、一生懸命に取り組んでもらえてたいへんやり甲斐があったと言って下さいました。

これが一億円だ!

自分達の考える町を作っているところです。

0

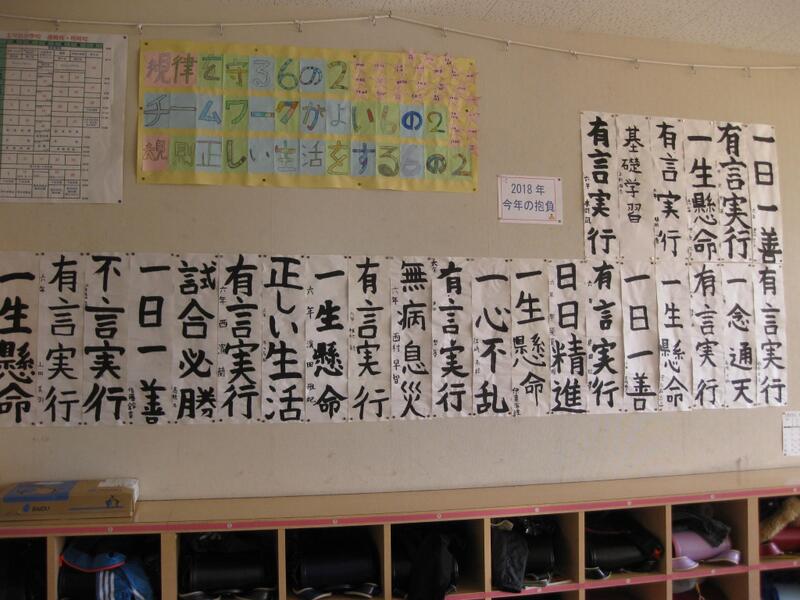

二分の一成人式に向けて

4年生は、十歳を迎える学年ということで、「二分の一成人式」という形で、今までの成長に係わって下さった人たちに感謝をするとともに、これからの夢や希望について発表するように計画を立てています。

今回、自分の夢や希望を文字にしようというおとで、海咲ヒルズにお住まいの松尾利久先生にお越しいただき、習字の指導をしていただくことにいました。

今日は、成人式の意味や思いについていお話をしてただき、その気持ちを表すとしたらどんなことばにしたらいいかのアドバイスをしていただきました。

今回、自分の夢や希望を文字にしようというおとで、海咲ヒルズにお住まいの松尾利久先生にお越しいただき、習字の指導をしていただくことにいました。

今日は、成人式の意味や思いについていお話をしてただき、その気持ちを表すとしたらどんなことばにしたらいいかのアドバイスをしていただきました。

0

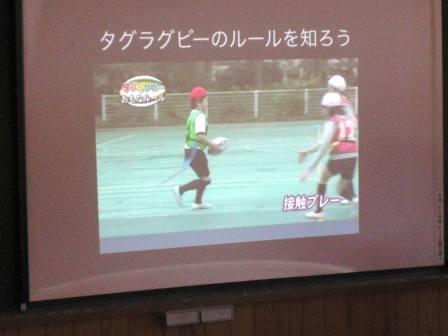

タグラクビーをやってみよう

4年生が生活科室で体育の授業を受けていました。那須教諭がタブレットとプロジェクターを使って何かを説明していました。

那須教諭の手には楕円形のボールがにぎられています。タグラグビー

についての説明をしていたようです。

安全面を考慮して、小学生にでもできる球技として「タグラグビー」が生まれました。腰にタグ(ひも)を付けて競技を行います。タックルなどコンタクトは基本禁止です。腰につけたタグをとることでタックルをされたのと同じことになるようです。

次の時間から試しのゲームになっていくと思います。

0

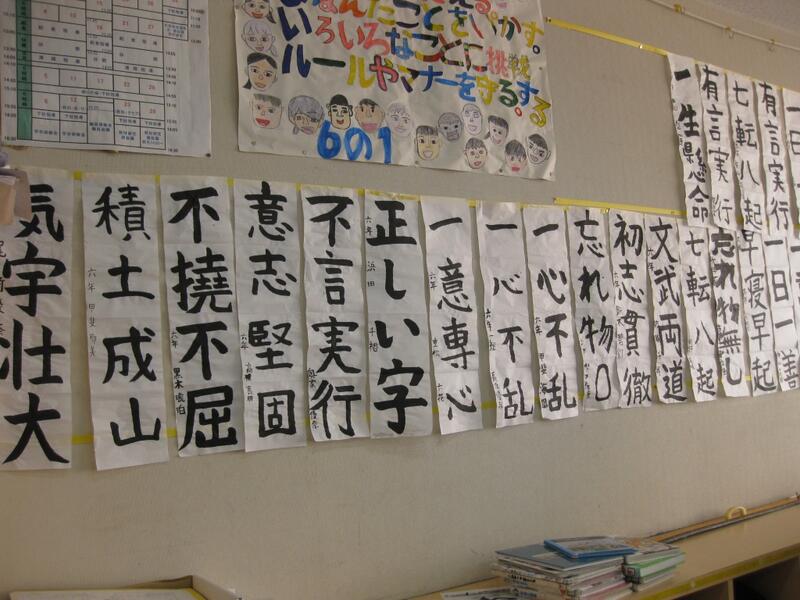

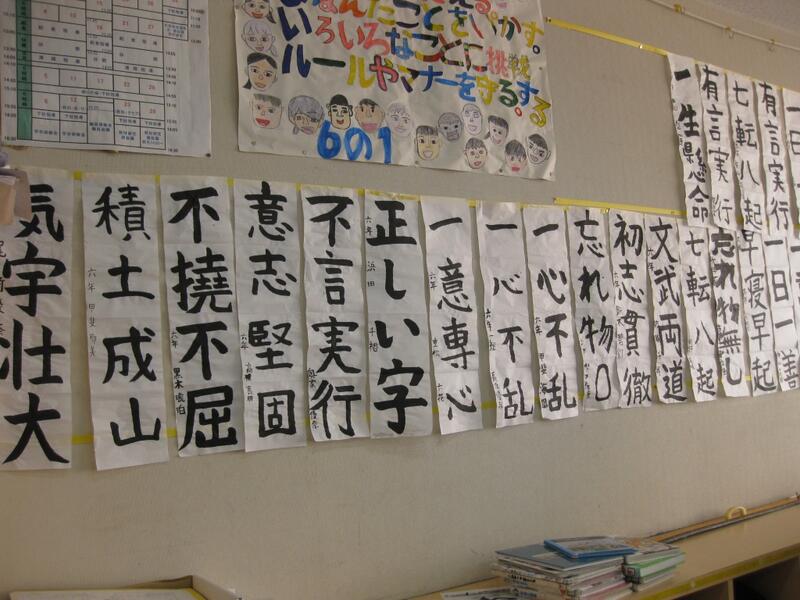

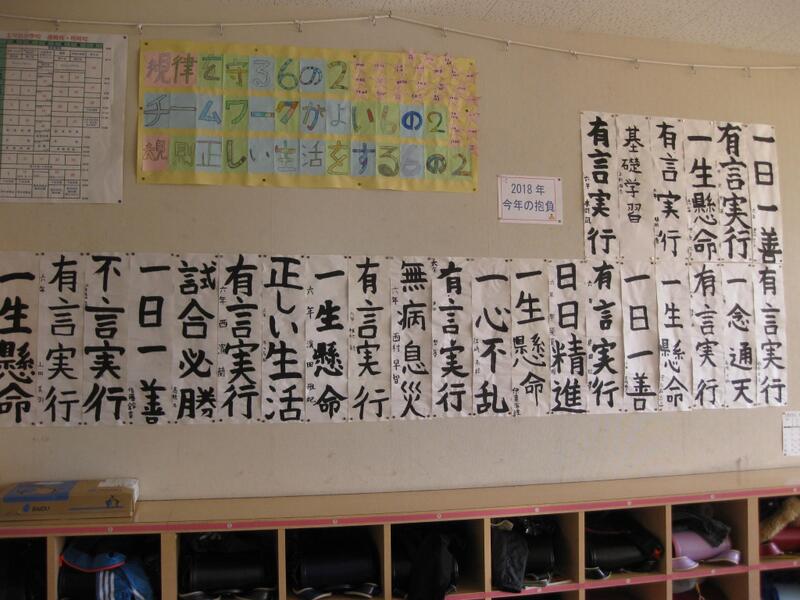

6年生の書き初め「今年の抱負」

6年生の教室をのぞいてみると、習字が背面掲示板にはってあいました。どうやら書き初めで、今年の抱負を書いたようです。

中には難しいことばもありました。

中には難しいことばもありました。

0

下足室を見て下さい。

下足室をのぞくと、どの学級もかなりきちんとくつが並んでいました。

特にその中で目にとまったのが1年生のくつ箱でした。

きちんと並んでいたので、紹介したくなりました。履き物を揃えるいうこ

とがきちんど身に付いてきています。

1月20日の参観日の祭には、是非各学年の靴箱を見ていただければと思います。

0

3学期の本格的なスタートです。

朝の各学級では陰山メソッドに真剣に取り組んでいました。静かな朝のスタートです。やがて、音読に取り組む声が聞こえてきました。

学校生活のリズムがもどってきたました。毎日の当たり前のことが、どの学級も確実に積み上げられていくことが生活のリズムを生み出し、学習面の結果にもつながっていくことになると感じた朝でした。

2年生と5年生がが百マス計算に取り組んでいるところです。

6年生が音読に取り組んでいるところです。

1年生もしっかりと取り組んでいます。

学校生活のリズムがもどってきたました。毎日の当たり前のことが、どの学級も確実に積み上げられていくことが生活のリズムを生み出し、学習面の結果にもつながっていくことになると感じた朝でした。

2年生と5年生がが百マス計算に取り組んでいるところです。

6年生が音読に取り組んでいるところです。

1年生もしっかりと取り組んでいます。

0

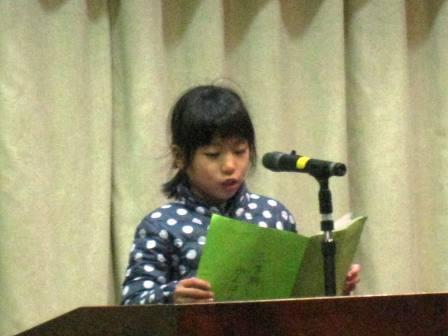

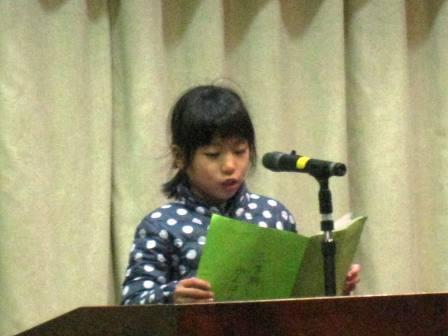

始業式より

始業式に3名の児童が、3学期を迎えての抱負を発表しました。

1年生は、

縄跳びで「交差跳び」ができるように頑張っていくこと。

「ぽかぽかことば」をつかうことで、みんなを笑顔にしていくこと。

計算を頑張るこいと。

4年生は

学級目標である「助け合い、励まし合い、認め合う」ことについて

認め合うことを意識し、自分の主張ばかりで、相手の意見や考えを

聞くことができなかった。意見が合わなくても、自分から話しかけて

いくことで、相手のことを認めていきたいということ。

6年生は

卒業にに向けて、自分の課題についても注意していくが、全校の

手本となるような学校生活を送るようにしたい。学力面も体力面も

中学校進学に向けて今まで以上にしっかり取り組んでいきたい。

といったを発表してくれました。

1年生の発表の様子

4年生の発表の様子

6年生の発表の様子

1年生は、

縄跳びで「交差跳び」ができるように頑張っていくこと。

「ぽかぽかことば」をつかうことで、みんなを笑顔にしていくこと。

計算を頑張るこいと。

4年生は

学級目標である「助け合い、励まし合い、認め合う」ことについて

認め合うことを意識し、自分の主張ばかりで、相手の意見や考えを

聞くことができなかった。意見が合わなくても、自分から話しかけて

いくことで、相手のことを認めていきたいということ。

6年生は

卒業にに向けて、自分の課題についても注意していくが、全校の

手本となるような学校生活を送るようにしたい。学力面も体力面も

中学校進学に向けて今まで以上にしっかり取り組んでいきたい。

といったを発表してくれました。

1年生の発表の様子

4年生の発表の様子

6年生の発表の様子

0

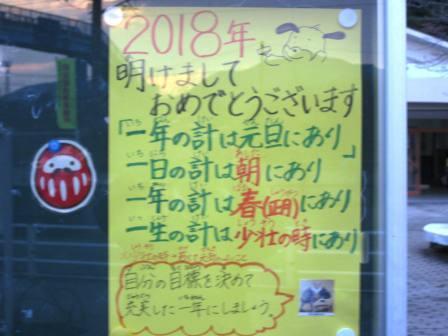

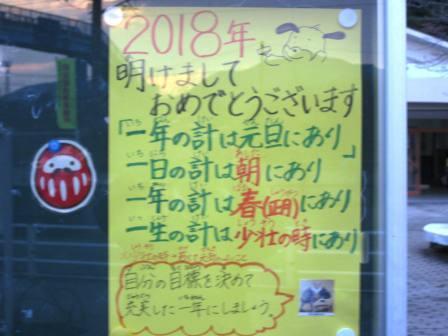

3学期 始業の日

今日から3学期のスタートです。元気に登校する姿を見ることが出来ました。ただ、インフルエンザの罹患者も出てきています。今日の欠席者は7名で、そのうち6名が発熱によるものです。7名以外に3名の児童がインフルエンザA型に罹患して出席停止となっています。

今後、広がっていくことが心配されます。手洗い・うがいをきちんとするようにご家庭でもご指導をお願いいたします。

今日から3学期 みんな元気に登校してきてくれました。

掲示板には、こんなことばがはってありました。

新しいお友達、帰って来てくれたお友達 合わせて4名のお友達

全校児童 313名となって、3学期のスタートです。

今後、広がっていくことが心配されます。手洗い・うがいをきちんとするようにご家庭でもご指導をお願いいたします。

今日から3学期 みんな元気に登校してきてくれました。

掲示板には、こんなことばがはってありました。

新しいお友達、帰って来てくれたお友達 合わせて4名のお友達

全校児童 313名となって、3学期のスタートです。

0

仕事始めです。

市内の小中学校は、今日からが仕事始めです。早速、来年度の行事の検討や1月~3月までの行事等の確認、卒業式の計画についての検討などを行いました。

午後からは、各学級・学年で新学期に向けての準備を進めていきます。

3連休があり、9日からが始業の日です。生活リズムを学校モードもどして、スムーズな3学期のスタートがきれるようにお願いいたします。

元気な顔で登校してきてもらいたいと思って願っています。

午後からは、各学級・学年で新学期に向けての準備を進めていきます。

3連休があり、9日からが始業の日です。生活リズムを学校モードもどして、スムーズな3学期のスタートがきれるようにお願いいたします。

元気な顔で登校してきてもらいたいと思って願っています。

0

1月2日

今日は昨日ほど風もなく、ぽかぽかと日射しが暖かく感じられる日です。空の青さは昨日と同じ真っ青な空が広がっています。

運動場に目をやると3人の遊ぶ姿が見えました。どうやら兄弟のようです。また、おじいさんとお孫さんでしょうか。凧揚げに来られている方も。今日もゆっくりとした時間が流れている学校でした。

兄弟3人で仲良く遊ぶ姿が見られました。

お孫さん・お父さん・おじいさんとで凧揚げにこられていました。

運動場に目をやると3人の遊ぶ姿が見えました。どうやら兄弟のようです。また、おじいさんとお孫さんでしょうか。凧揚げに来られている方も。今日もゆっくりとした時間が流れている学校でした。

兄弟3人で仲良く遊ぶ姿が見られました。

お孫さん・お父さん・おじいさんとで凧揚げにこられていました。

0

謹賀新年 平成30年

1月1日 平成30年のスタートの日です。 本当に今日は雲一つない青空です。校内を見てまわりながら、写真をとりました。

本当に真っ青な空ですね。壁画も日を浴びて鮮やかに見えました。

校舎の白い壁が青い空の映えます。今年がいい年でありますように。

学校にいたのは、プールで越冬中のカモだけでした。カメラを向けるとおどろいたのかみんな飛んできました。

何と今日は40羽以上のカモが来ていました。

本当に真っ青な空ですね。壁画も日を浴びて鮮やかに見えました。

校舎の白い壁が青い空の映えます。今年がいい年でありますように。

学校にいたのは、プールで越冬中のカモだけでした。カメラを向けるとおどろいたのかみんな飛んできました。

何と今日は40羽以上のカモが来ていました。

0

よいお年をお迎えください。

12月28日が、官公庁の御用納めの日ですが、延岡市は土曜授業の関係で、公立小中学校は、昨日が御用納めでした。

今日は、天気もよく校内を見てあるきました。花壇や植木鉢には水が撒いてありました。職員が朝のうちに水やりをしてくれていたようです。

北校舎の3階に下の写真のようなコンセントが4つつきました。

これは、扇風機の電源となるコンセントです。市教育委員会にお願いしていたものでした。扇風機は学校の予算で準備をすることになります。夏のうだるように暑い図書館が、少しは涼しくなればなと思っています。

初夏のイチョウの木 11月のイチョウの木

現在のイチョウの木

葉っぱも全て落ちてしまい、寒々しい姿になっていますが、今春に向けての準備がイチョウの木の中では確実に進んでいます。

今年は、このホームページを多くの方々に見ていただき、本当にありがとうございました。来年も職員一同子どもたちのために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、よいお年をお迎え下さい。

今日は、天気もよく校内を見てあるきました。花壇や植木鉢には水が撒いてありました。職員が朝のうちに水やりをしてくれていたようです。

北校舎の3階に下の写真のようなコンセントが4つつきました。

これは、扇風機の電源となるコンセントです。市教育委員会にお願いしていたものでした。扇風機は学校の予算で準備をすることになります。夏のうだるように暑い図書館が、少しは涼しくなればなと思っています。

初夏のイチョウの木 11月のイチョウの木

現在のイチョウの木

葉っぱも全て落ちてしまい、寒々しい姿になっていますが、今春に向けての準備がイチョウの木の中では確実に進んでいます。

今年は、このホームページを多くの方々に見ていただき、本当にありがとうございました。来年も職員一同子どもたちのために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、よいお年をお迎え下さい。

0

子どもだけで海に行くのは危険です

2学期の終わりに、子どもだけで赤灯台のところまで釣りにいった児童が数名いました。

個別に指導を行い、保護者方々にも連絡をし各家庭でもご指導をしていただきました。

今回、休み中に赤灯台まで行ってみようと海まで行ってみました。

しかし、途中で断念しました。歩いて堤防の突端までいく自信がなくなりました。写真のような場所でした。子どもだけでは海や川にはいってはいけないことになっています。必ず守ってください。

堤防の先端に灯台が見えます。

堤防の上は、幅50cmぐらいでした。それが先端まで続きます。

一人がやっと歩ける幅しかありません。落ちればケガだけではすまないような場所です。

立入禁止の看板もありました。

釣りをしている人もいましたが、絶対に行かないようにご家庭でもご指導ください。

個別に指導を行い、保護者方々にも連絡をし各家庭でもご指導をしていただきました。

今回、休み中に赤灯台まで行ってみようと海まで行ってみました。

しかし、途中で断念しました。歩いて堤防の突端までいく自信がなくなりました。写真のような場所でした。子どもだけでは海や川にはいってはいけないことになっています。必ず守ってください。

堤防の先端に灯台が見えます。

堤防の上は、幅50cmぐらいでした。それが先端まで続きます。

一人がやっと歩ける幅しかありません。落ちればケガだけではすまないような場所です。

立入禁止の看板もありました。

釣りをしている人もいましたが、絶対に行かないようにご家庭でもご指導ください。

0

おはようございます。

おはようございます。12月27日(水) 今日が今年最後の勤務日となります。明日から1月4日までは、年末年始の休暇に入らせてもらいます。

1月5日より仕事をスタート致します。

青空が広がり、気持ちのいい朝です。

カモ対策で、漁網やテープを張ったのですが、残念ながら効果がありませんでした。どなたか対策がありましたら、教えていただけないでしょうか。

明石教頭と金丸技術員の姿が見えました。何をしているのでしょうか。何かを見ているようです。

実は、花の苗でした。冬季休業中の世話について相談をしていたようです。この苗は、ほとんどが卒業式場を飾る花になります。

もう、3月の卒業式に向けた準備が進んでいます。

1月5日より仕事をスタート致します。

青空が広がり、気持ちのいい朝です。

カモ対策で、漁網やテープを張ったのですが、残念ながら効果がありませんでした。どなたか対策がありましたら、教えていただけないでしょうか。

明石教頭と金丸技術員の姿が見えました。何をしているのでしょうか。何かを見ているようです。

実は、花の苗でした。冬季休業中の世話について相談をしていたようです。この苗は、ほとんどが卒業式場を飾る花になります。

もう、3月の卒業式に向けた準備が進んでいます。

0

お正月の準備

学校も明日までとなりました。今日はしめ縄を飾ったりして、お正月を迎える準備をしました。

玄関の両脇に葉ボタンを飾り、しめなわを玄関上に飾りました。

校長室の置物も「酉年」から「戌年」に引継です。

玄関の両脇に葉ボタンを飾り、しめなわを玄関上に飾りました。

校長室の置物も「酉年」から「戌年」に引継です。

0

新聞に掲載された作文より

今年も各新聞に、本校児童の作品が掲載されました。また、ラジオで放送された作品もありまいた。

自分の考えや思いを文章にまとめるということは思った以上に大変なことですが、自分の心と向き合いながらまとめていくことで、自分の考えを整理し、相手に分かりすく伝える力が身に付いてきます。見方を変えれば、周囲のことに対して気を配りることのできる力や相手の立場にたって考えることのできる力を身に付けることにつながります。

是非、今後もこの力を育てていきたいと思っています。

自分の考えや思いを文章にまとめるということは思った以上に大変なことですが、自分の心と向き合いながらまとめていくことで、自分の考えを整理し、相手に分かりすく伝える力が身に付いてきます。見方を変えれば、周囲のことに対して気を配りることのできる力や相手の立場にたって考えることのできる力を身に付けることにつながります。

是非、今後もこの力を育てていきたいと思っています。

0

冬休みの校庭

冬休みに入り、子どもたちの姿が消えてしまった校庭は、なんだか静かというより、寂しい感じがします。

そんな校内を見てまわりました。

つばきの花が満開でした。

3年生の植えた「そらとぶたまねぎ」も元気に育っています。

これは、2年生の一人一鉢運動で育てているものです。

学級園も全て耕して、肥料を入れました。きれいな花がさくことを楽しみにしています。

そんな校内を見てまわりました。

つばきの花が満開でした。

3年生の植えた「そらとぶたまねぎ」も元気に育っています。

これは、2年生の一人一鉢運動で育てているものです。

学級園も全て耕して、肥料を入れました。きれいな花がさくことを楽しみにしています。

0

今日はクリスマスですね。

今日はクリスマスですね。朝から天気もよく、昨日の雨が嘘のようです。

児童のみなさんは、冬休みに入って家庭で過ごしていることと思います。どうですか冬休みの生活は、

学校は、全職員で2学期の反省や3学期の行事の打合せ等を行っています。午後からは、授業づくりの研究会やその作業を行います。

3学期に向けての準備を始めています。

プールがこんな状態になっています。カモが羽を休めに30羽近くやってくるので、その対策です。

児童のみなさんは、冬休みに入って家庭で過ごしていることと思います。どうですか冬休みの生活は、

学校は、全職員で2学期の反省や3学期の行事の打合せ等を行っています。午後からは、授業づくりの研究会やその作業を行います。

3学期に向けての準備を始めています。

プールがこんな状態になっています。カモが羽を休めに30羽近くやってくるので、その対策です。

0

明日から冬休みですね

2学期最後の1日でした。それぞれの学年に応じた課題も出されています。学習の計画を立てて、少しずつ取り組んでいくようにしてください。1月8日までに終わりきるようにしましょう。

今までの学習も見直しておいてください。1月17日・18日に今の学年で習ったことをどれだけ理解しているかのテストが、延岡市内同じ問題で一斉に行われます。教科は国語と算数です。「忘れた。どうやって解くんだったかな。」などとならないためにも、復習に取り組んでください。

昼休みに 先生や友達と一緒に遊ぶのもしばらくできなくなりますね。

2学期最後の給食は、カレーでした。大きなカボチャが入っていました。今日は冬至でしたね。

通知表が手渡されました。どうでしたか2学期の成績は

今年の片付けをしている学級もありました。

どうでしたか、通知表は。よく読んでみてくださいね。

楽しい冬休みを過ごしてくださいね。1月9日は元気な顔を見せてください。待ってますよ。それでは、よいお正月を

今までの学習も見直しておいてください。1月17日・18日に今の学年で習ったことをどれだけ理解しているかのテストが、延岡市内同じ問題で一斉に行われます。教科は国語と算数です。「忘れた。どうやって解くんだったかな。」などとならないためにも、復習に取り組んでください。

昼休みに 先生や友達と一緒に遊ぶのもしばらくできなくなりますね。

2学期最後の給食は、カレーでした。大きなカボチャが入っていました。今日は冬至でしたね。

通知表が手渡されました。どうでしたか2学期の成績は

今年の片付けをしている学級もありました。

どうでしたか、通知表は。よく読んでみてくださいね。

楽しい冬休みを過ごしてくださいね。1月9日は元気な顔を見せてください。待ってますよ。それでは、よいお正月を

0

2学期終業の日

22日(金) 今日で2学期が終わりました。行事の多い2学期でしたが、大きな事故もなく今日を迎えることができました。

児童を代表して、1年生・4年生・6年生の3名が、2学期の思いでや頑張ってきたこと。3学期に向けての抱負を発表しました。

毎日続けて縄跳びを練習したことで、初めは数回しか跳べなかったのが160回以上跳べるようになったことや文字を丁寧に書くことで、学習面も分かるようになってきたこと。問題を読んで分からない思ってまい、あきらめていたのが家庭学習を頑張り、解けるようになってきたことなどそれぞれの成長した点を聞くことができました。

1年生の発表 なわとびがんばりましたね

何事にも前向きに頑張った成果が出ていました。

中学校に向けての目標もきちんと述べていました。

児童を代表して、1年生・4年生・6年生の3名が、2学期の思いでや頑張ってきたこと。3学期に向けての抱負を発表しました。

毎日続けて縄跳びを練習したことで、初めは数回しか跳べなかったのが160回以上跳べるようになったことや文字を丁寧に書くことで、学習面も分かるようになってきたこと。問題を読んで分からない思ってまい、あきらめていたのが家庭学習を頑張り、解けるようになってきたことなどそれぞれの成長した点を聞くことができました。

1年生の発表 なわとびがんばりましたね

何事にも前向きに頑張った成果が出ていました。

中学校に向けての目標もきちんと述べていました。

0

5年生 調理実習

5年2組が調理実習で「味噌汁」を作りました。本校の関口栄養教諭の説明を聞きながら、手順を確認し、調理に取りかかりました。

大根はよく洗ってから皮をむかずに切っていきました。それぞれが一度は食材を切ることができるように分担がされていました。

鍋には、必要な量をきちんとはかった煮干しが水の中に入っており、よくだしがでるようにほぐしてありました。

ただ作るだけでなく、栄養教諭が栄養面・衛生面のことも指導を実習を行っています。

さあ いよいよ調理開始です。

上手に包丁を使うことができましたか。

できあがりました。どうですが味は

片付けまで協力してきちんとできました。是非冬休み中に家でも作ってもらいたいですね。

大根はよく洗ってから皮をむかずに切っていきました。それぞれが一度は食材を切ることができるように分担がされていました。

鍋には、必要な量をきちんとはかった煮干しが水の中に入っており、よくだしがでるようにほぐしてありました。

ただ作るだけでなく、栄養教諭が栄養面・衛生面のことも指導を実習を行っています。

さあ いよいよ調理開始です。

上手に包丁を使うことができましたか。

できあがりました。どうですが味は

片付けまで協力してきちんとできました。是非冬休み中に家でも作ってもらいたいですね。

0

くつとスリッパ

生活委員会の児童の呼びかけあって、下足室のつくやトイレのスリッパが並んでいることが多くなってきました。

児童が放送で呼びかけを給食の時間に行っています。履き物を揃えるということは、心を整えることにもつながると言われています。

学校を訪問したときに、最初に目にするのが玄関です。そのときにくつがきちんと揃っている学校は、学校全体に落ち着きが見られます。そして、トイレのスリッパもきちんとそろっているこ多いです。

学校でトイレのスリッパが乱れてきたら、児童の様子に何か変化が現れるときだと昔から言われてきています 全校で意識をして取り組んでいきたいことです。

児童玄関の靴箱です。

児童が放送で呼びかけを給食の時間に行っています。履き物を揃えるということは、心を整えることにもつながると言われています。

学校を訪問したときに、最初に目にするのが玄関です。そのときにくつがきちんと揃っている学校は、学校全体に落ち着きが見られます。そして、トイレのスリッパもきちんとそろっているこ多いです。

学校でトイレのスリッパが乱れてきたら、児童の様子に何か変化が現れるときだと昔から言われてきています 全校で意識をして取り組んでいきたいことです。

児童玄関の靴箱です。

0

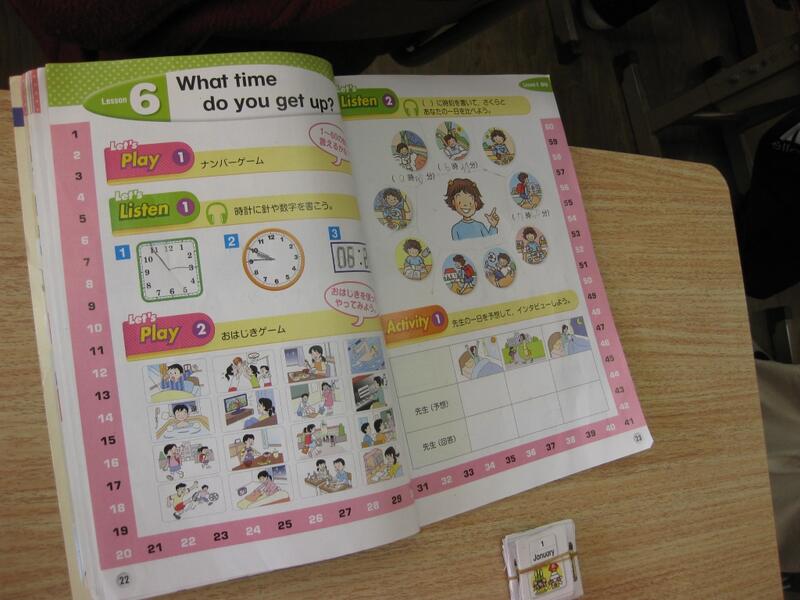

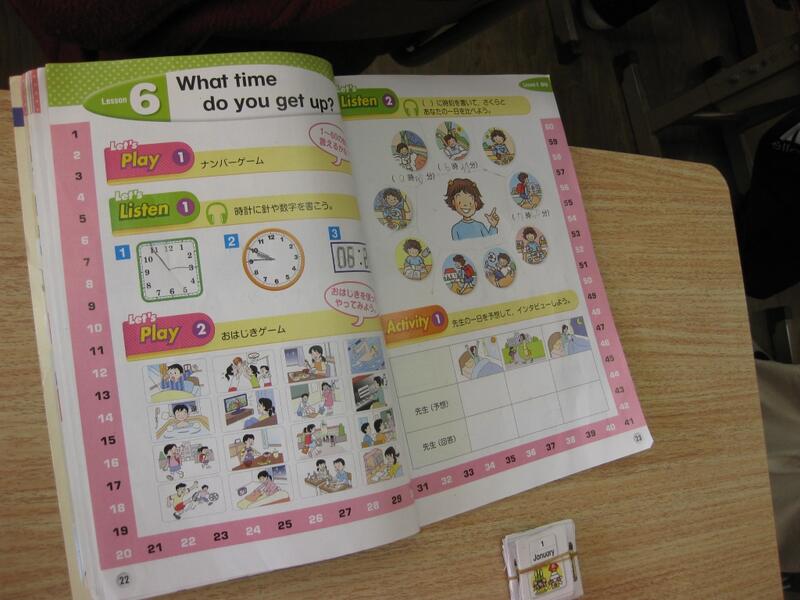

外国語活動の授業 6年生

6年生の1組と2組が「外国語活動」の授業を行っていました。カードを使って「何をしているところか」を答えたり、「何時になにをする。」といった形で答えたりする内容でした。

何回も繰り返し声に出していくことで、そのフレーズが自然に使えるようになってきます。

来年度から5年生・6年生は1年間に50時間 3年生・4年生は15時間の外国語の授業がスタートすることになります。

平成32年度か高学年が70時間 中学年35時間に増えていきます。

今年度から準備を進めていますが、来年度は実際の取組と研修を平行して行っていきます。

カードを使っての練習

機器を使っての問題提示と練習

今の外国語活動でつかっているテキストです。

何回も繰り返し声に出していくことで、そのフレーズが自然に使えるようになってきます。

来年度から5年生・6年生は1年間に50時間 3年生・4年生は15時間の外国語の授業がスタートすることになります。

平成32年度か高学年が70時間 中学年35時間に増えていきます。

今年度から準備を進めていますが、来年度は実際の取組と研修を平行して行っていきます。

カードを使っての練習

機器を使っての問題提示と練習

今の外国語活動でつかっているテキストです。

0

給食感謝集会より

本日は全校集会で、「給食感謝集会」を開催しました。最初に給食委員会の児童が「食事のマナー」ついて、演技を取り入れた形で紹介をしていきました。

食事中のマナーで注意してもらいたい点とっして

1, ひじをついて、食事をしないこと

2.食器を手に持たない、口を近づけてたべないこと

3. 食器を持つときに、人差し指などを食器のふちにかけるような

持ち方をしないこと(食器のなかに指を入れない

4. 口の中に食べものが入っている状態でしゃべらないこと

といって点について話をしました。

食器を持たないで食べているところを演じています。

昭和のころの給食と今の給食を比べて説明をいています

お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えました。

ところで、給食に毎回出でいるものがあります。なんでしょうか

それは「牛乳」です。下の写真は、飲んだあとの紙パックです。

これは、大分の工場に送られて「トイレットペーパー」に生まれ変わります。

食事中のマナーで注意してもらいたい点とっして

1, ひじをついて、食事をしないこと

2.食器を手に持たない、口を近づけてたべないこと

3. 食器を持つときに、人差し指などを食器のふちにかけるような

持ち方をしないこと(食器のなかに指を入れない

4. 口の中に食べものが入っている状態でしゃべらないこと

といって点について話をしました。

食器を持たないで食べているところを演じています。

昭和のころの給食と今の給食を比べて説明をいています

お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えました。

ところで、給食に毎回出でいるものがあります。なんでしょうか

それは「牛乳」です。下の写真は、飲んだあとの紙パックです。

これは、大分の工場に送られて「トイレットペーパー」に生まれ変わります。

0

アラカルト

いよいよ今年の授業も残すところ4日となりました。そんな中で、下の写真のように毎日こつこつと家庭学習に取り組んできている児童が少しずつ増えてきました。冬休みの間も是非続けてもらいたいと思います。

毎日の積み重ねが力となっていきます。よく頑張っています。

次の写真は、2年生がかけ算九九の試験に訪れたときのものです。

最終試験で、全ての段についての試験を行います。合格できた人には合格のシールがもらえます。2年生頑張れ!

合格おめでとうございいます。よかったね!

第2回花壇コンクール開催予定 春に向けて学級園も準備を進めています。花の苗を植えました。どんな花が咲くのでしょうか。

毎日の積み重ねが力となっていきます。よく頑張っています。

次の写真は、2年生がかけ算九九の試験に訪れたときのものです。

最終試験で、全ての段についての試験を行います。合格できた人には合格のシールがもらえます。2年生頑張れ!

合格おめでとうございいます。よかったね!

第2回花壇コンクール開催予定 春に向けて学級園も準備を進めています。花の苗を植えました。どんな花が咲くのでしょうか。

0

伊形小学校の中村憲一校長の授業より

伊形小学校の中村校長が6年生の理科の授業に来て下さいました。

私たちの身近な動植物について紹介や環境と生活の関わりなど幅広い視点から6年生にお話をしてくださいました。

おもしろいお話に児童も引き込まれていきました。

児童も真剣に話を聞き、メモをとっていました。

先生も段々とお話に熱が入り、上着をとって体全体でお話をしてくださいました。

私たちの身近な動植物について紹介や環境と生活の関わりなど幅広い視点から6年生にお話をしてくださいました。

おもしろいお話に児童も引き込まれていきました。

児童も真剣に話を聞き、メモをとっていました。

先生も段々とお話に熱が入り、上着をとって体全体でお話をしてくださいました。

0

給食準備と給食の様子から

2学期の給食も5日となりました。今日の給食は五目うどんとレンコンサラダ・パン・牛乳でした。

各学年の給食当番が静かに並んで生活科室に入り、それから給食室に向かい給食を受け取って、きちんと並んでから教室に向かうことになっています。かなり静かに並んで運搬ができるようになってきました。

職員みんなで指導をしています。 きちんと並んで運んでいます。

みんなで美味しく食べています。

各学年の給食当番が静かに並んで生活科室に入り、それから給食室に向かい給食を受け取って、きちんと並んでから教室に向かうことになっています。かなり静かに並んで運搬ができるようになってきました。

職員みんなで指導をしています。 きちんと並んで運んでいます。

みんなで美味しく食べています。

0

校内自主サークルより

今年度は、放課後に自主サークル活動を行っています。今回のテーマは「学級通信について」ということで、参加した職員が各自の学級通信を持ち寄り、互いに見合う中でいいなと思う点や、こうこはこうしたらいいのではという点に付箋をはり、話し合っていきました。

その中で、学級通信の役割について考えていきました。保護者のみななさんに読んでもらえる通信にと具体的な案を話し合ったところです。

今回はこのメンバーでしたが、参加者は自由で、テーマは事前に知らせるようになっています。今年は4回開催し、年明けにあと2回予定しています。

その中で、学級通信の役割について考えていきました。保護者のみななさんに読んでもらえる通信にと具体的な案を話し合ったところです。

今回はこのメンバーでしたが、参加者は自由で、テーマは事前に知らせるようになっています。今年は4回開催し、年明けにあと2回予定しています。

0

6年生 集まって何をしているのでしょうか

6年生の教室に行ってみたときに、子どもたちがいくつかの場所に集まったり、一人で机に向かって懸命に考えている場面に出くわしまいた。

何をしているのか机の上をのぞいて見ると、「先生からの挑戦状」という文字が見えました。算数の問題のようですが、今まで習ったことなどをうまく使わないと解けない問題なのでしょうか。何人か集まって考えている人たちや、一人で懸命に挑戦している人たちなど様々でした。

さて、この問題は解けたのでしょうか。

どうですか。解けそうですか。

みんな真剣です。

何をしているのか机の上をのぞいて見ると、「先生からの挑戦状」という文字が見えました。算数の問題のようですが、今まで習ったことなどをうまく使わないと解けない問題なのでしょうか。何人か集まって考えている人たちや、一人で懸命に挑戦している人たちなど様々でした。

さて、この問題は解けたのでしょうか。

どうですか。解けそうですか。

みんな真剣です。

0

朝のチャレンジタイムの取組から

毎朝の「チャレンジタイム」では、百マス計算と音読に取り組んできています。今回は、1年生が2年生の教室へ、 4年生が3年生の教室へ、 5年生が6年生の教室へ行って、取り組み方や取り組んでいるときの態度などを見せてもらいました。別の日には、逆の形で見せてもらっています。

相互に参観することで、教師は取り組み方の工夫等について知る機会となりますし、児童は相互に見られることで、取り組む姿勢など意識する機会となりました。

相互に参観することで、教師は取り組み方の工夫等について知る機会となりますし、児童は相互に見られることで、取り組む姿勢など意識する機会となりました。

0

12月生まれのお友達の誕生給食

今日は12月生まれの友達の誕生給食会が行われました。

今年最後の誕生給食会でした。12月生まれのお友達は、全校で26名でした。お誕生日おめでとうございます。今日は特別にデザート付きました。

さあ、12月生まれのお友達が揃いました。

給食委員会のお友達の進行で、牛乳で乾杯をしました。

12月生まれの山口先生からお話がありました。みなさんおめでとう!

今年最後の誕生給食会でした。12月生まれのお友達は、全校で26名でした。お誕生日おめでとうございます。今日は特別にデザート付きました。

さあ、12月生まれのお友達が揃いました。

給食委員会のお友達の進行で、牛乳で乾杯をしました。

12月生まれの山口先生からお話がありました。みなさんおめでとう!

0

1年生が植木鉢の用意を

1年生が植木鉢の用意を始めました。何を植えるのでしょうか。子どもたちのポケットの中にはチューリップの球根が入っています。

球根を植えて、水やりをして、芽が出て 花が咲いたらみんな2年生になる季節がやってきます。どんな色のチューリップが咲くのかな。楽しみですね。

楽しみですね。さあ植えていきましょう。

植えることができました。きれいに並んでいますね。

チューリップの花さいたら2年生ですね。

球根を植えて、水やりをして、芽が出て 花が咲いたらみんな2年生になる季節がやってきます。どんな色のチューリップが咲くのかな。楽しみですね。

楽しみですね。さあ植えていきましょう。

植えることができました。きれいに並んでいますね。

チューリップの花さいたら2年生ですね。

0

日本一の読書県を目指す宮崎県

宮崎県は、日本一の読書県を目指して、図書館の利用促進や読み聞かせの普及など様々な取り組みを進めてきています。

本校も、読書活動の推進のために、「多読賞」を設けて、学年で多くの本を読んでいる児童を表彰したり、読み聞かせ機会を設けるために保護者の方々やととろ3人の会の方などにご協力を得ています。

2学期もっとも図書室の本を借りた児童の冊数は160冊を超えてした。3学期は期間は短いですが、多くの本に親しんでもらいたいですね。

学級で図書室を利用している2年生です

何を見ているのかな。こんなスペースもあるんです。

本校も、読書活動の推進のために、「多読賞」を設けて、学年で多くの本を読んでいる児童を表彰したり、読み聞かせ機会を設けるために保護者の方々やととろ3人の会の方などにご協力を得ています。

2学期もっとも図書室の本を借りた児童の冊数は160冊を超えてした。3学期は期間は短いですが、多くの本に親しんでもらいたいですね。

学級で図書室を利用している2年生です

何を見ているのかな。こんなスペースもあるんです。

0

長縄大会に向けて

年明けに長縄大会が開催されます。それに向けて各学級で練習に取り組む姿が見られるようになってきました。

この大会を通じて学級の絆がさらに深まってほしいものです。

写真は、全校朝会で体育委員会の児童が手本を示しているところです。

この大会を通じて学級の絆がさらに深まってほしいものです。

写真は、全校朝会で体育委員会の児童が手本を示しているところです。

0

永江先生が 1年1組に

実は、延岡市が取り組んでいる「陰山メソッド」の百マス計算や音読などの進め方について、学級で実際に携わっていない職員も進め方を確認しておくために学級に入って実際にやってみようということになりました。音楽専科や体育専科なども今回実際にやってみることになっています。

このあとお互いの進め方を確認するために、職員が相互に進め方を確認する取り組みも行います

このあとお互いの進め方を確認するために、職員が相互に進め方を確認する取り組みも行います

0

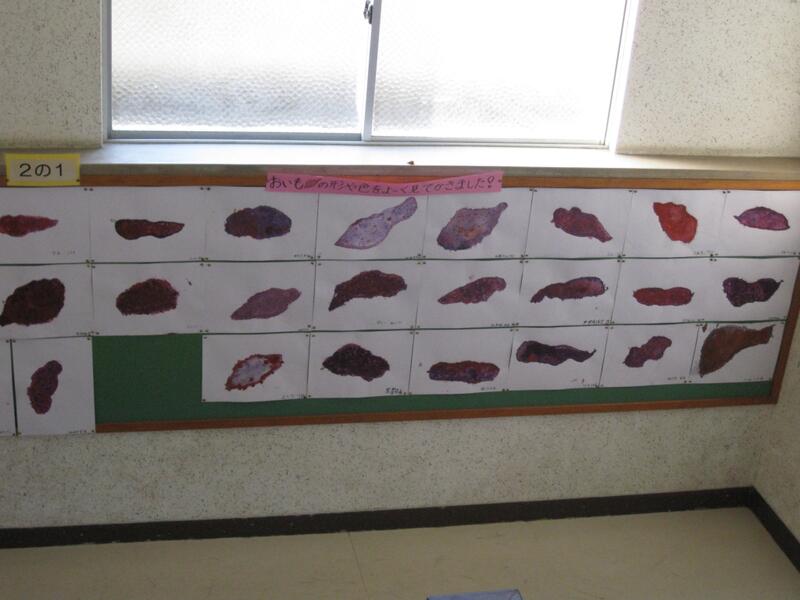

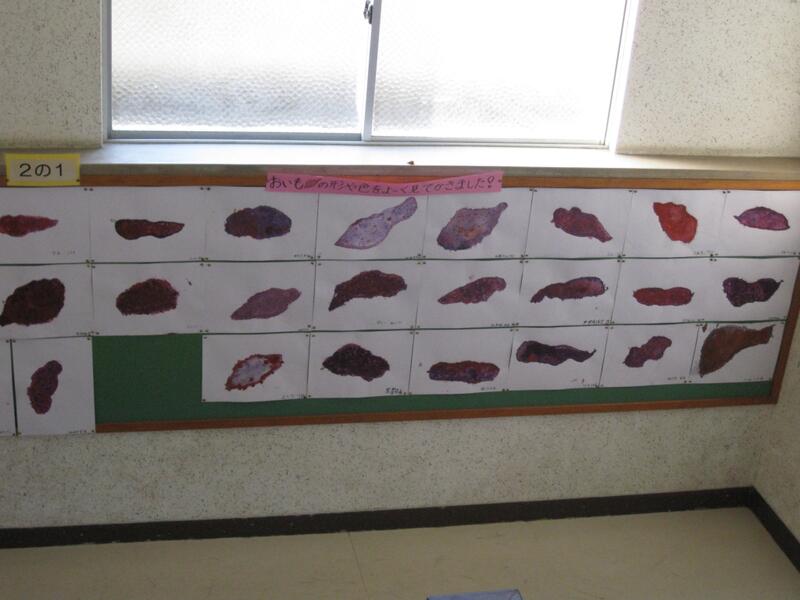

2年生のおいもの作品

いもほりをした後に、おいもをスケッチしてみました。1組さんのおいもの絵は、どれも美味しそうです。また、2組さんはいもほりをした場面を絵にしていました。みんな楽しそうですね。

1組さんのおいも おいしそうですね。

いもほりたのしかったようね。

1組さんのおいも おいしそうですね。

いもほりたのしかったようね。

0

朝のあいさつ運動週間 2年2組

今週は「あいさつ運動週間」となっています。月曜日の朝から2年2組の児童が旗をもって、元気なあいさつを校門に響かせていました。

元気のいいあいさつで1日のスタートをきることができました。

明日からは、朝の冷え込みが厳しくなりますが、頑張っていきましょう。

元気のいいあいさつで1日のスタートをきることができました。

明日からは、朝の冷え込みが厳しくなりますが、頑張っていきましょう。

0

給食試食会

土々呂小学校では、毎年保護者の方を対象にした「給食試食会」を開催しています。今年は12月1日(金)の参観日に開催いたしました。

日頃、どのような給食を子どもたちが食べているのか献立表で知る機会はあると思いますが、実際に食べてみるという機会はなかなかありません。栄養面を考えて手作りにこだわった給食を是非試食してみてください。

このときには、栄養教諭の関口の方から栄養面を考えた食事についてのお話などもさせていただきました。

会場は家庭調理実習室です。

参加者のみなさんで準備をしていただきます。

給食費240円は実費ですが、きっとこれが240円でできるのと思われるメニューだった思います。是非お越し下さい。

日頃、どのような給食を子どもたちが食べているのか献立表で知る機会はあると思いますが、実際に食べてみるという機会はなかなかありません。栄養面を考えて手作りにこだわった給食を是非試食してみてください。

このときには、栄養教諭の関口の方から栄養面を考えた食事についてのお話などもさせていただきました。

会場は家庭調理実習室です。

参加者のみなさんで準備をしていただきます。

給食費240円は実費ですが、きっとこれが240円でできるのと思われるメニューだった思います。是非お越し下さい。

0

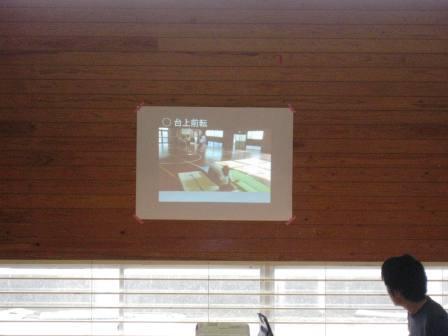

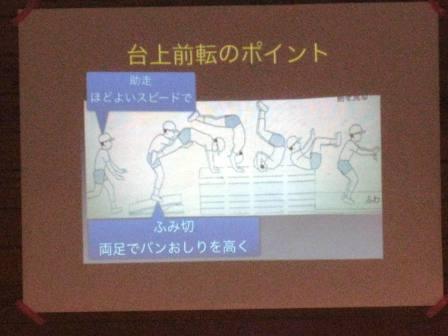

那須教諭の伊形小学校での3年生の授業

本校の那須教諭は、県下で3名しかいない小学校体育専科の教員です。本校の3年生以上の体育を指導するだけえなく、近隣の小学校にも指導に出かけています。

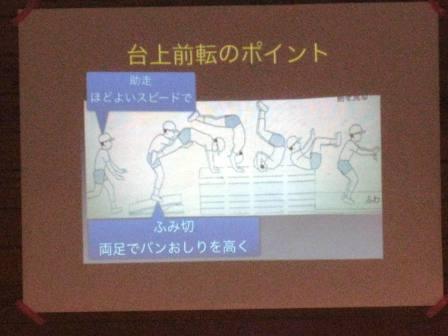

今回は、伊形小学校の3年生に跳び箱の「台上前転」という技を指導する授業でした。

準備運動中です。きちんと首を動かしています

説明をしっかりと聞いています。

タブレットを使って、動画や絵・文字を提示し、児童が理解しやすく工夫しています。

今日取り組む技を、動画で確認し、児童にイメージをもたせます。

その後で、技のポイントとなる点を図をもとに確認していきます。

それぞれの段階毎に、自分に合った場所で練習していきます。

1時間の授業の終わりには上手にできる児童も増えてきました。

今回は、伊形小学校の3年生に跳び箱の「台上前転」という技を指導する授業でした。

準備運動中です。きちんと首を動かしています

説明をしっかりと聞いています。

タブレットを使って、動画や絵・文字を提示し、児童が理解しやすく工夫しています。

今日取り組む技を、動画で確認し、児童にイメージをもたせます。

その後で、技のポイントとなる点を図をもとに確認していきます。

それぞれの段階毎に、自分に合った場所で練習していきます。

1時間の授業の終わりには上手にできる児童も増えてきました。

0

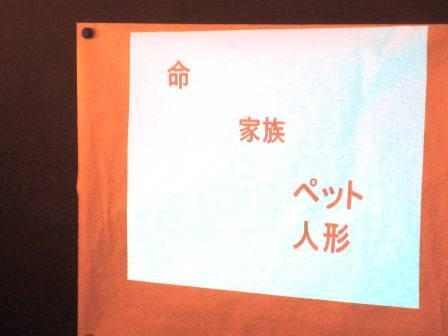

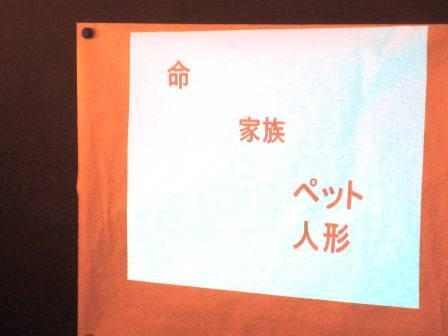

命についての授業 一教諭 3年1組

10年を経過した職員の研修場として、県が「10経過研修」という機会を設けています。今年度は一教諭と矢野教諭の2名がこの研修に取り組んでいます。

今回は、音楽専科の一教諭が、3年1組の学級を借りて、「命」に関する授業を行いました。

病気のために運動だけでなく、学校生活にも制限が加わり、懸命に生きようとした児童の実話とお母さんの手記をもとに、命について考える授業を進めていきました。

プロジェクターで映し出されるものは 何でしょうか

自分にとって大切なものは何ですかという問いに対する3年1組の児童の答えでした。

お話を聞いて、友達はどんな思いで生活をしていたかを考えているところです。

お互いにどんな思いをいだいて生活していたかをペア-で考えを話し合いました。

こどものをなくしたお母さんの思いを考えているところです。

お母さんの手記を聞いて、命について考えを深めていく場面です。

今回は、音楽専科の一教諭が、3年1組の学級を借りて、「命」に関する授業を行いました。

病気のために運動だけでなく、学校生活にも制限が加わり、懸命に生きようとした児童の実話とお母さんの手記をもとに、命について考える授業を進めていきました。

プロジェクターで映し出されるものは 何でしょうか

自分にとって大切なものは何ですかという問いに対する3年1組の児童の答えでした。

お話を聞いて、友達はどんな思いで生活をしていたかを考えているところです。

お互いにどんな思いをいだいて生活していたかをペア-で考えを話し合いました。

こどものをなくしたお母さんの思いを考えているところです。

お母さんの手記を聞いて、命について考えを深めていく場面です。

0

学校関係者評価委員の学校訪問

学校の教育活動等を外部の方に見ていただき、教職員とは別の視点から評価してもらい改善につなげていくためのシステムとして、学校関係者評価委員会というシステムがあります。

現在本校では4名の方々にお願いして、授業を見ていただいたり、本校の取組について説明をさせてもらった後にご意見等をいただいたりしています。ここでいただいたご意見を参考にして、次年度の計画に反映させていくようにしています。

今日は第2回目の訪問日でした。

現在本校では4名の方々にお願いして、授業を見ていただいたり、本校の取組について説明をさせてもらった後にご意見等をいただいたりしています。ここでいただいたご意見を参考にして、次年度の計画に反映させていくようにしています。

今日は第2回目の訪問日でした。

0

パソコンを使って調べてみよう 宮崎県のこと

4年1組がパソコン室の10台のパソコンを使って、宮崎県の有名な人物などについて調べていました。

写真の女子の3人組は、女性ではじめて校長になった、鳥原ツル先生のことについて調べているところでした。

他の児童も3名とかの組になっていろいろ調べているところでした。それぞれの児童が自分の調べたいことが自由に選ぶことができないので大変かなと感じた風景でした。

早く、少しでも早く他の市町村のように一人1台パソコンが使える環境になってほしいと思うばかりです。

写真の女子の3人組は、女性ではじめて校長になった、鳥原ツル先生のことについて調べているところでした。

他の児童も3名とかの組になっていろいろ調べているところでした。それぞれの児童が自分の調べたいことが自由に選ぶことができないので大変かなと感じた風景でした。

早く、少しでも早く他の市町村のように一人1台パソコンが使える環境になってほしいと思うばかりです。

0

卒業に向けて その2 中学校説明会

今日は、午後から土々呂中学校の入学説明会が行われました。

4校の児童が体育館に集まり、保護者の方と一緒に中学校からの

説明を聞くとともに、授業の様子を見学したりしました。

制服の予約などもあるようで、一気に中学校生活のスタートが身近

に感じられたのではないでしょうか。

土々呂小学校の児童も会場に着きました。

保護者の方も子どもさんの横に座られて準備ができました。

福島校長先生のお話がありました。

4校の児童が体育館に集まり、保護者の方と一緒に中学校からの

説明を聞くとともに、授業の様子を見学したりしました。

制服の予約などもあるようで、一気に中学校生活のスタートが身近

に感じられたのではないでしょうか。

土々呂小学校の児童も会場に着きました。

保護者の方も子どもさんの横に座られて準備ができました。

福島校長先生のお話がありました。

0

卒業に向けて その1 アルバム写真

卒業に向けての行事等が少しずつ入ってきます。 6年生が卒業するまでに登校してくるのも残り70日程となりました。

今日は卒業アルバムの写真撮影がありました。集合写真や個別の撮影など、好天のなか順調に進められていました。

一つ一つの事柄が卒業へのステップとなっていきます。

アルバムの集合写真をとる準備をしているところです。

ランドセルを背負っての個人撮影です。どんな写真になっているのでしょうか。お楽しみに

今日は卒業アルバムの写真撮影がありました。集合写真や個別の撮影など、好天のなか順調に進められていました。

一つ一つの事柄が卒業へのステップとなっていきます。

アルバムの集合写真をとる準備をしているところです。

ランドセルを背負っての個人撮影です。どんな写真になっているのでしょうか。お楽しみに

0

第11回 あなたの大切な人へ伝えたい こころのメッセージより

第11回の「あなたの大切な人へ伝えたい こころのメッセージ」

毎年開催されるこの催しに、今年は4,942編の応募があったそうです。その中かで選ばれた100編の中に、本校の児童が4名含まれていました。ここで紹介させていただきます。

3年 尾崎 陸久 さん

まいとくんへ: ぼくは、まいちゃんが大大大大大すきです

ずっとずっとずっとずっとずっとずっと ともだち

です。まいちゃーん

3年 甲斐 あおいさん

あーちゃんへ:頭のびょう気なのに宿題を教えてくれたり、くるし

いのにえがおをたくさん見せてくれて 本当に

ありがとう。

4年 山中理央さん

おばあちゃんへ:おじいちゃんがしせつに入ってからさびしいよね

口では言わないけど心で思っているんだよね。

だから何でも話してね。

4年 吉峯結月さん

お母さんへ: お母さん仕事はなれた 夜おそくて「おやすみ」が

いえない日があるけど 私はお母さんをいつまでも

おうえんするよ。

こんなことばをかけられたら、ことばになりませんね

毎年開催されるこの催しに、今年は4,942編の応募があったそうです。その中かで選ばれた100編の中に、本校の児童が4名含まれていました。ここで紹介させていただきます。

3年 尾崎 陸久 さん

まいとくんへ: ぼくは、まいちゃんが大大大大大すきです

ずっとずっとずっとずっとずっとずっと ともだち

です。まいちゃーん

3年 甲斐 あおいさん

あーちゃんへ:頭のびょう気なのに宿題を教えてくれたり、くるし

いのにえがおをたくさん見せてくれて 本当に

ありがとう。

4年 山中理央さん

おばあちゃんへ:おじいちゃんがしせつに入ってからさびしいよね

口では言わないけど心で思っているんだよね。

だから何でも話してね。

4年 吉峯結月さん

お母さんへ: お母さん仕事はなれた 夜おそくて「おやすみ」が

いえない日があるけど 私はお母さんをいつまでも

おうえんするよ。

こんなことばをかけられたら、ことばになりませんね

0

土曜授業 グラウンドゴルフ 6年生

6年生は 伊形さんさんクラブみなさんのご協力を得て、グラウンドゴルフに挑戦しました。

準備のために早朝よりクラブのみなんさにはお越し頂き、本当にありがとうございました。

競技の進め方や記録の仕方など丁寧に教えていただき、楽しみながら取り組むことができました。

大会終了後には、スコアーのよかった児童やホ-ルインワンを出した賞まで用意していただきいました。

本当にありがとうございました。

準備のために早朝よりクラブのみなんさにはお越し頂き、本当にありがとうございました。

競技の進め方や記録の仕方など丁寧に教えていただき、楽しみながら取り組むことができました。

大会終了後には、スコアーのよかった児童やホ-ルインワンを出した賞まで用意していただきいました。

本当にありがとうございました。

0

土曜授業 1年生 昔の遊びを習いました

地域の方々やご家族の方に来ていただき、1年生が「昔の遊び」を体研しました。

コマ回し、羽子板、あやとり、お手玉、だるま落とし、たまつきに分かれて遊び方を教えていただきいました。

なかなか手にとって遊ぶ機会も少なくなってきたものばかりですが、来ていただいた方々と交流を深めながら楽しい学習の場となりました。

ご協力ありがとうございました。

あやとりに挑戦しています。どうかな。できたかな。

お手玉 何個までできましたか。

だるま落とし 簡単そうに思えたけれど、やってみるとうまくいかなね。

こままわし、ひもを巻くのも大変でしたね。

はごいた お正月にもういちど家族とやってみませんか。

まりつき つくタイミングと足をあげてくぐらせるタイミングに苦労していましたね。

コマ回し、羽子板、あやとり、お手玉、だるま落とし、たまつきに分かれて遊び方を教えていただきいました。

なかなか手にとって遊ぶ機会も少なくなってきたものばかりですが、来ていただいた方々と交流を深めながら楽しい学習の場となりました。

ご協力ありがとうございました。

あやとりに挑戦しています。どうかな。できたかな。

お手玉 何個までできましたか。

だるま落とし 簡単そうに思えたけれど、やってみるとうまくいかなね。

こままわし、ひもを巻くのも大変でしたね。

はごいた お正月にもういちど家族とやってみませんか。

まりつき つくタイミングと足をあげてくぐらせるタイミングに苦労していましたね。

0

人権に関する意見発表会

昨日の見守り隊感謝集会に引き続き、人権について考える意見発表会を行いました。

4名の児童が学校生活やスポーツ少年団・ニュース記事等で学んだり考えたことを自分のことばにまとめ、発表しました。

これだけ大勢の人の前で発表することは初めてだったと思いますが、4人ともしっかりと自分の考えを発表することができました。

今後も、このような場を設けていきたいと考えています。

3年生の発表 ぽかぽかことばとちくちくことばについて 人の心を

ぽかぽかにすることばの大切さについて

4年生の発表 笑顔は人と人とをつなぐことができる力がある。

笑顔でみんなの心をつないでいきたい。

5年生の発表 スポーツ少年団での出来事を通して かけてもらった

暖かいことばにやる気が出できたと

6年生の発表 学校での学習や新聞・ニュースを見て 平和について考えたこと

4名の児童が学校生活やスポーツ少年団・ニュース記事等で学んだり考えたことを自分のことばにまとめ、発表しました。

これだけ大勢の人の前で発表することは初めてだったと思いますが、4人ともしっかりと自分の考えを発表することができました。

今後も、このような場を設けていきたいと考えています。

3年生の発表 ぽかぽかことばとちくちくことばについて 人の心を

ぽかぽかにすることばの大切さについて

4年生の発表 笑顔は人と人とをつなぐことができる力がある。

笑顔でみんなの心をつないでいきたい。

5年生の発表 スポーツ少年団での出来事を通して かけてもらった

暖かいことばにやる気が出できたと

6年生の発表 学校での学習や新聞・ニュースを見て 平和について考えたこと

0

見守り隊感謝集会と意見発表会

今回は、日頃お世話になっている見守り隊の方々をお招ききての感謝集会と意見発表会が合同で開催しました。

感謝集会では、学年毎に歌や合奏の出し物を披露し、感謝のことばをのべていきました。その後に、感謝の手紙を代表児童が手渡し、お礼のことばをのべました。

最後に、4名の児童が学年を代表して、人権について日頃考えている

ことについての意見発表を行いました。それぞれの視点で考えたことをしっかりと発表することができていました。

今回が第1回の会でしたので、今後充実できるようにしていきたいと思います。

今回は代表5名の方々に来ていただきました。

1年生の発表 手話を交えて発表でした。

2年生の発表 元気のいい発表でした。

3年生の発表 演奏がとても上手で、前の友達の息もぴったりでした。 人間なんて・・・のフレーズが耳にのこりました。

4年生の発表 歌声が素晴らしく、よく声が出ていました。

5年生の発表 歌声も演奏もさすが5年生でした。

6年生の発表 さすが6年生です。最後をしめてくれました。

見守り隊の方々に児童からの感謝状を贈らせてもらいました。

多くの方々にお越し頂きありがとうございました。

感謝集会では、学年毎に歌や合奏の出し物を披露し、感謝のことばをのべていきました。その後に、感謝の手紙を代表児童が手渡し、お礼のことばをのべました。

最後に、4名の児童が学年を代表して、人権について日頃考えている

ことについての意見発表を行いました。それぞれの視点で考えたことをしっかりと発表することができていました。

今回が第1回の会でしたので、今後充実できるようにしていきたいと思います。

今回は代表5名の方々に来ていただきました。

1年生の発表 手話を交えて発表でした。

2年生の発表 元気のいい発表でした。

3年生の発表 演奏がとても上手で、前の友達の息もぴったりでした。 人間なんて・・・のフレーズが耳にのこりました。

4年生の発表 歌声が素晴らしく、よく声が出ていました。

5年生の発表 歌声も演奏もさすが5年生でした。

6年生の発表 さすが6年生です。最後をしめてくれました。

見守り隊の方々に児童からの感謝状を贈らせてもらいました。

多くの方々にお越し頂きありがとうございました。

0

調理実習 5年2組

5年2組の調理実習では、ご飯を炊くということに取り組みました。

お米を各自持ちより、お米の洗い方、水の量を栄養教諭の関口教諭から指導してもらい、容器の中に準備していきました。

約20分間水に浸した後で、ガスコンロに火をつけて炊いていきました。

この透明な器は、炊いているときの状態が確認できるもので、今年6こ購入したものです。

できあがって蒸らしているところの状態が最後の写真です。

美味しくできたことでしょう。

用意ができました。授業のはじまりです。関口先生よろしくお願いします。

きちんとお水をはかってくださいね。

準備ができました。あと20分間まつことになりますね。

炊きあがりましたかね。蒸らしましょう。

うまくできたようですね。

お米を各自持ちより、お米の洗い方、水の量を栄養教諭の関口教諭から指導してもらい、容器の中に準備していきました。

約20分間水に浸した後で、ガスコンロに火をつけて炊いていきました。

この透明な器は、炊いているときの状態が確認できるもので、今年6こ購入したものです。

できあがって蒸らしているところの状態が最後の写真です。

美味しくできたことでしょう。

用意ができました。授業のはじまりです。関口先生よろしくお願いします。

きちんとお水をはかってくださいね。

準備ができました。あと20分間まつことになりますね。

炊きあがりましたかね。蒸らしましょう。

うまくできたようですね。

0

延岡市立土々呂小学校

宮崎県延岡市土々呂町1丁目276番地

電話番号

0982-37-0004

FAX

0982-37-0074

本Webページの著作権は、延岡市立土々呂小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 1 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

訪問者カウンタ

1

5

5

9

2

7

1