学校の様子

フリー参観日②

今日のフリー参観日では、校内持久走大会がありました。今年は、運動場を走るのではなく、シャトルランをおこないました。

開会式では、「〇回を目指します!」と目標を発表しました。この目標を達成するために、体育の時間、2人で一生懸命頑張ってきました。

保護者だけでなく、地域の方も応援してくださいました。「頑張れ~!!」と体育館に声援が飛び交います。

結果は、2人とも、目標を大幅に達成することができました今までの努力が報われて、最後は拍手喝采が沸き起こりました。

悠馬さん、結々さん、本当によく頑張りました。

帰りの会では、表彰式がおこなわれました。

2人にとって、思い出に残る小学校最後の持久走大会になったことでしょう。

フリー参観日②

今日は、参観日でした。

12/1~12/10まで人権と平和について考える習慣になっています。これに関連して、

道徳の授業では、自他のいのちの大切さについて考える授業をおこないました。

主人公の気持ちを考えようという場面では、参観に来られた地域の方に助言をいただきながら考えを深めました。

その他にも、いのちを守ることについて考える場面では、お家の人と一緒に考えをまとめました。

今日の授業を通して、家族や地域の方と一緒に、自他のいのちの大切さや尊さについて改めて考えることができたようです。

マーカス先生来校

今日は、ALTのマーカスアヴィラ先生が特別に来校され、外国語の授業をしてくださいました。

来校されることが決まってから、2人はずっと楽しみにしていました。

授業の他にも、給食を一緒に食べ、お昼休みは一緒にドッジボールをしました。

マーカス先生、ありがとうございました。また、大窪小学校に来てくださいね。

収穫

今日の朝の時間は、校庭に実っているみかんとしいたけの収穫をしました。

しいたけは、手のひらサイズでビックリたくさん収穫できてよかったですね

火おこし体験

金曜日、クラブ活動で、火おこし体験をやりました。

なんと、火おこし体験で使用した道具は、先生方の手作りです。

この木の穴の溝におちた木粉が黒くなり、煙が出てくるのですが、そこからが勝負!なので2人とも、必死に頑張りました。

悠馬さんは、もうひと踏ん張り!頑張れ~!!

残念ながら、火をおこすことはできませんでしたが、火が当たり前にあるありがたさを実感したようです。

最後は、みんなで焼きマシュマロやお餅を焼いて楽しみました。

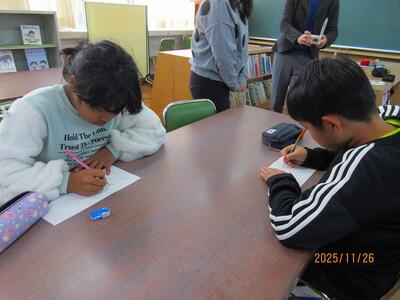

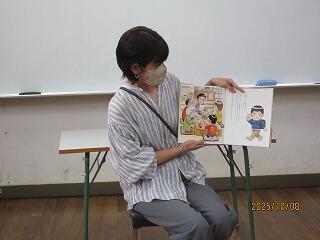

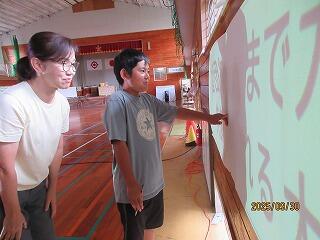

振徳教育の日

11月26日は、日南市飫肥出身の偉人、小村寿太郎侯の命日です。日南市内の小中学校では、命日の1週間前後に「振徳教育の日」という、日南の伝統文化や学習活動を通じて、郷土愛を育むことを目的とした特別な日を設けています。

本校は、今日の朝の時間を、振徳教育の日とし、学校図書司書の多田先生に小村寿太郎物語の紙芝居を読んでいただきました。

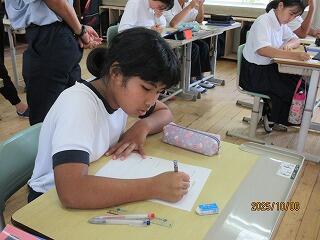

印象的だった登場人物やエピソードなど、自分の考えをまとめています。

結々さんは「熊ばあちゃん」、悠馬さんは「振徳堂」が印象的だったようです。

多田先生からおすすめの本も紹介していただき、小村寿太郎候について深く知ることができたようです。

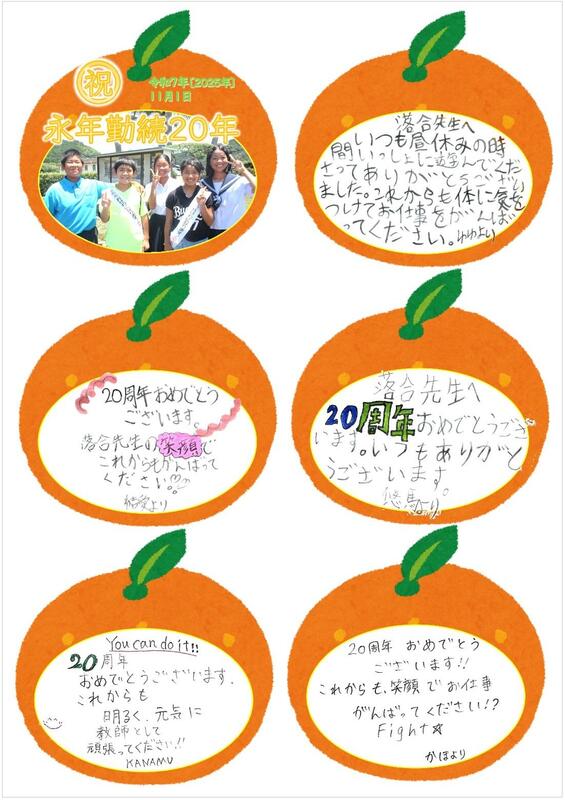

永年勤続表彰

本校の落合美智子先生が、永年にわたり、職務に精励された教職員として表彰されました。

落合先生は「あっというまの20年でした。悠馬さんと結々さんと一緒に最後の大窪小での閉校式をしっかりおこないたいです」と話されました。

落合先生、これからもよろしくお願いします。

4校合同ボランティア

今年も、細田地区4校合同(細田中・大堂津小・細田小・大窪小)ボランティア活動で、いつもお世話になっている大窪神社の掃除をしました。

階段の手すりの汚れがなかなか落ちず、何度も何度も往復しながらきれいにしました。

細田中学校の先輩方に、よりきれいになる掃除の仕方や手水舎のことを教えてもらいました。

掃除終了後、宮司さんに大窪神社の由来やどんな神様がいらっしゃるのかなどのお話をしていただきました。

大窪神社は、368年前にできた神社で、山の神様であるおおやまつみのみことがいらっしゃるそうです。神様が、私たちや大窪地区をいつも見守ってくださっています。

最後におみくじを引かせていただきました。結々さんは「大吉」がでて大喜びでした。

今回のボランティア活動を通して、 「11月22日、23日の大窪神社例大祭でもお世話になる場所をきれいにできて良かったです」と話していました。

宮司の金丸さん、細田中学校のみなさん、一緒に掃除をしてくださった保護者のみなさん、地域のみなさん、ありがとうございました。

修学旅行2日目

修学旅行2日目は、知覧特攻平和会館、知覧桜見亭、平川動物公園に行きました。

今回の修学旅行で、悠馬さんは、平川動物園が一番楽しかったようです。一番見たかったコアラが起きていたことにとても喜んでいました。(コアラは睡眠時間が長いことで知られています)

結々さんは、特に覧特攻平和会館が一番印象的だったと話していました。また家族で行きたいそうです。楽しい思い出がたくさんできて良かったですね。

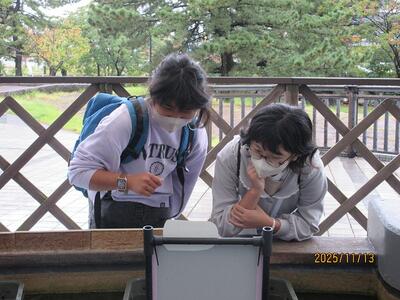

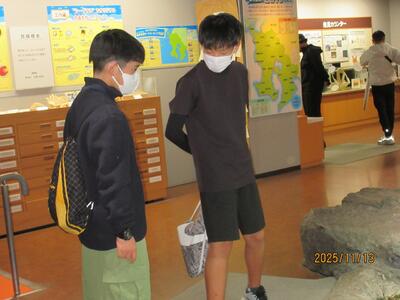

修学旅行1日目

11月13日・14日、1泊2日で細田地区3校合同修学旅行に行ってきました。

1日目は、出発式の結々さんの挨拶から始まり、有村溶岩展望所、いおワールドかごしま水族館、維新ふるさと館、最後は鹿児島市内班別自主研修でした。お天気は雨でしたが、活動班ごとに分かれて助け合いながら行動をしていました。

全校朝会

今日は、全校朝会の日です。

校長先生の話の中で、11月2日におこなわれた大窪小・大窪地区大運動会の振り返りをおこないました。

スローガン「大窪団結 最後まで心を合わせて笑顔あふれる大運動会」は達成できましたか?の質問に対して、

悠馬さんも結々さんも、堂々と「達成できました」と答えていました。

こつこつと2人で力を合わせて、大変なことも頑張ったことでスローガンを達成できたのだと実感しているようです。 団長としての役割もとても立派でした。

今回の大運動会は、2人の頑張りと家族・地域の方、関わったたくさんの方々に支えられ、見守られ、そのおかげで大成功に終わりました。校長先生は、この素晴らしい経験を2月21日の閉校式でも発揮してほしいと話されました。

大窪小・大窪地区大運動会で一緒に準備をしてくださり、支えてくださった保護者のみなさま、大窪地区のみなさま、地区以外でも様々な場面でお手伝いをしてくださったみなさま、参加してくださったみなさま、本当にありがとうございました。

大窪小・大窪地区大運動会

11月2日、大窪小・大窪地区大運動会が開催されました。今年のスローガンは、「大窪団結 最後まで心を合わせて笑顔あふれる大運動会」です。今年で最後ということもあり、会場には、地区の方以外にも、卒業生や歴代の教職員など約200名以上の人が集まりました。

開会式では、ラッパ隊の演奏にそって入場行進がおこなわれました。にちなんじゃ様も一緒です。

団長2人の選手宣誓やエール交換も、今までの練習の成果が発揮できており、とても素晴らしかったです。

ラッパ隊の迫力あるアトラクションが運動会に華を添えました。

競技は、誰もが参加できる30メートル徒競走や、ファミリーリレー、玉入れなど幼児から高齢者までみんなが楽しめるものばかりで、どの競技も、たくさんの笑顔が溢れていました。

他にも、「寺村剣棒踊り」を披露しました。6人1組で踊るものなので、今年は、先生と一緒に踊りました。練習では、細かな足や剣棒の動きが難しく、何度も何度も練習を重ねてきました。披露する直前まで、とても緊張していましたが、本番では、力強く、立派に踊ることができました。

今年の優勝は、白団、準優勝は赤団でした。おめでとうございます。

今回の大運動会では、昼休み時間を使って声の出し方を練習をしたり、来てくださる方のためにダンスを考えたり、協力して体育館の掃除をしたり、様々なことを2人でがんばってきました。団長の役割もしっかり果たすことができました。

また、参加された方からは、「とても良い運動会でした。この日のために大窪に帰ってきたよ」「今日、参加できて良かったです。同級生に会えたのがとても嬉しかった。同窓会の気分です」などと喜びのお声を聞くことができました。

最後の運動会になりましたが、今日の運動会が多くの方にとって「記憶に残る大運動会」になったことでしょう。

これからもずっと記憶に残り、今日の出来事が語り継がれますように

大窪小・大窪地区大運動会の準備

大窪小・大窪地区大運動会に向けて、たくさんの方にご協力していだたき、無事に開催することができました。

保護者のみなさん、大窪地区のみなさん、卒業生のみなさん、本当にありがとうございました。

平和学習

「平和をつなぐ会」の方をお招きし、平和学習をおこないました。

今回の講話では、日南での戦争被害から油津の人間魚雷のこと、戦争経験者のお話など、とても貴重なお話をしていただきました。

また、お話だけでなく、実際に使用していた防空頭巾や40年かけてもどってきた大切な遺品を見せていただきました。

今回の学習を通して、悠馬さんと結々さんは、「しあわせ」の価値観が変わったようです。いのちの大切さやわたしたちに家族がいるのは当たり前ではないことを強く感じ、これからも戦争について学んでいきたいと感想を伝えていました。

最後に、戦争は遠い昔の話、遠いよその出来事で関係ない出来事ではなく、「自分の事」としてこれからも生きてくださいとお話をされたことが印象的でした。

来月、修学旅行で知覧特攻平和会館に行きます。そこでも戦争や平和についてしっかり学んできたいと思います。

最優秀賞に選ばれました

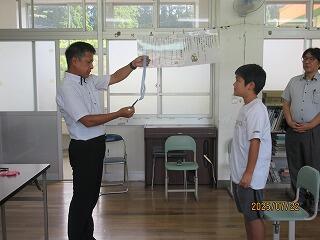

この度、「税に関する絵はがきコンクール」で2人の絵が最優秀賞と奨励賞に選ばれました。今日はその表彰式がありました。

悠馬さんの絵は、南那珂地区434点の中から最優秀賞に、宮崎県内7116点の中から6作品に選ばれました。

結々さんは、2年連続で奨励賞に選ばれました。

「ドキドキします」と表彰式直前まで緊張していたようですが、選ばれたことで、自信につながったことでしょう。

悠馬さん、結々さん受賞おめでとうございます。

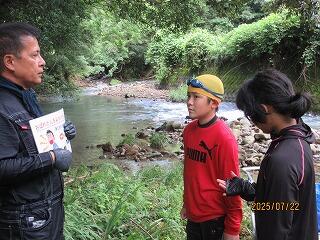

大窪川の生物調査

今日の総合的な学習の時間は、大窪川の生物調査の学習で魚釣り体験をしました。

学校支援地域コーディネーターの長友さんと保護者の杉田さんに大窪川にいる魚のことや、魚釣りのこつを教えていただきました。

1学期はなかなか釣れず、悔しい思いをしましたが、今回はたくさん釣れました。

釣れる度に「やった~」と2人とも大喜び長友さん、杉田さん、貴重な体験をありがとうございました。

昼休み時間

昼休み、外から楽しい声が聞こえてきました。そばに行ってみると・・・

2人でミミズを探していました。明日の総合的な学習の時間で使うそうです。

少し怖いながらも、一生懸命探す結々さん

「たくさん見つけました」と嬉しそうに話す悠馬さん

明日の授業が楽しみですね。

大窪小・大窪地区大運動会予行練習

今日は、運動会の予行練習をおこないました。保護者のみなさまも見に来てくださり、本番さながらに一生懸命取り組みました。

競技の準備をするのも団長の役割です。用具の配置も、観覧席にかぶらないように自分たちで決めました。

頼もしい二人です。

予行練習の競技は2人でしたが、1つ1つ流れを確認しながら、取り組みました。

みなさんの前で立派な姿を披露できるよう、残り10日間、練習に励んでいきます

大窪小・大窪地区大運動会に向けて③

今日は、昼休みの時間を使って応援の練習をしました。

「小さい子供たちが喜んでくれるように〇〇〇をしたいです」と結々さん。

「〇〇〇はおもしろいので、みんなで横に並んでやりましょう」と悠馬さん。団長2人は、今日も積極的に意見をだし、来てくださる方々のために一生懸命考えて取り組んでいます。

さて、〇〇〇とは何でしょうか?当日、楽しみにしていてください。

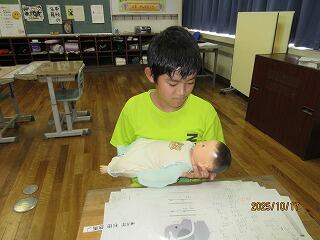

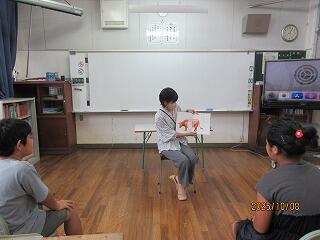

性教育派遣事業

池田助産院の助産師 堀田江里先生をお招きし、いのちの大切さについて学習しました。

まずはじめに、「自分を大切にする」ということはどういうことかを、体とこころの視点で考えました。

そこから、いのちの始まりである受精卵から赤ちゃんが産まれてくるまでの様子を模型を使って教えていただきました。

いのちの始まりである受精卵は0.1㎜だということを知り、その小ささに2人とも驚いていました。さらに、自分たちは2億分の1の確率で生まれてきたということを知ったことで、いのちの大切さを改めて実感したようです。

結々さんは、助産師さんという仕事にも興味があるので、人形を使って、助産師さん体験もさせてもらいました。胎盤のことや、お腹の中の赤ちゃんの様子に興味津々です。

悠馬さんは、将来、お父さんになりたいという気持ちがあると話してくれました。せっかくなので産まれたばかりの赤ちゃん人形を抱かせてもらいました。

妊婦体験もさせてもらいました。「重いです」「これで生活するんですか?座るときってどうするんですか?」と母親になる大変さを実感していました。

本日の授業を通して、様々な視点からいのちの大切さを実感できたと思います。堀田先生が最後に、「産まれてきてくれてありがとう 生きているだけで100点満点」「限りあるいのちを大切にし、色々なことにチャレンジしてほしい」と話されていたのがとても印象的でした。これからも自分や他の人のいのちを大切にしてほしいと思います。

大窪小・大窪地区大運動会に向けて②

昼休みの時間、大きな声が教室から聞こえてきます。教室をのぞいてみると・・・団長の2人がエール交換の練習をしていました。

当日はどんな力強いエール交換が見れるでしょうか。楽しみにしていてください。

大窪小・大窪地区大運動会に向けて

今日は、委員会の時間に体育館の安全点検をしました。来てくださる方々のために、危ないところはないか?体育館はきれいか?などを確かめました。

さすが団長の2人。「ここは、人にあたったらあぶないから気を付けないといけませんね」、「トイレはきちんと流れています」と積極的に意見を出していました。

「みなさんにとって笑顔溢れる大運動会になりますように」と思いを込めて、団長2人も力を合わせて頑張っています。

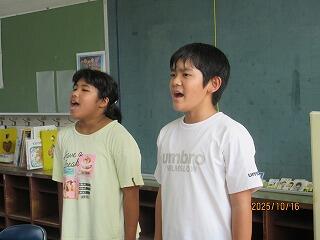

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ

今日は、「日本のひなた宮崎・国スポ・障スポ」の大会イメージソングダンスの出前授業がありました。

まずはじめに、授業の中で国スポ・障スポの紹介をしてくださいました。その中で宮崎で開催されるのは約50年に1度だということや約70万人が関わるビックイベントだということを知り、自分たちが住む日南市でも高等学校野球や綱引きの大会が開催されることに驚いていました。

講話の後は、早速、ダンスの授業が始まりました。今回はなんと特別に「にちなんじゃさま」と「みやざきけんのかあくん」も一緒です。

担当の西田先生が1つ1つわかりやすく教えてくだったおかげで、2人とも、立派に踊ることができました。

2027年に開催される「日本のひなた宮崎・国スポ・障スポ」をみんなで応援して盛り上げていきましょう。

ファミリー読書の日

今日の朝の時間はファミリー読書の日でした。ファミリー読書は、保護者の皆さまが読み聞かせをしてくださる日です。今日の担当は杉田さんでした。

杉田さんは、「いのちの大切さ」「家族の温かさや大切さ」をテーマに6年生に合った内容を選んでくださり、2人とも「家族やいのちを大切にしたい」と感想を伝えていました。

本校は、学校図書司書の読み聞かせやブックトークをはじめ、大窪地区の廣中さんの読み聞かせ、そして今回のファミリー読書の日とたくさんの本に触れる時間があります。この機会に多くの本を手に取り、語彙力や知識を増やせるといいですね。

杉田さん、本日はありがとうございました。

細田中学校との交流学習②

今日は、細田中学校との交流学習がありました。1学期に引き続き今回が2回目です。

昼休みから交流をしましたが、昼休みは全校生徒と一緒にレクレーションを楽しみました。先輩方のおかげで、2人の緊張も少しずつ和らいでいき、楽しい時間を過ごせたようです。

5時間目は体育の授業に参加しました。先輩方とペアを組み、チームで競い合いました。2人とも、「上手だね」「すごい!やったね」などと声をかけてもらったことがとても嬉しかったと話していました。

日頃、昼休みにみんなでバトミントンをしている成果が発揮できてよかったですね。

6時間目は英語の授業に参加しました。「何?いつ?誰?」なの疑問詞をつかった言葉の勉強をゲームを通して学びました。初めて知った単語もたくさんあったようですが、先生や先輩方が優しく教えてくださったおかげで、楽しみながら学習ができたようです。ジェスチャーゲームでは、2人とも大活躍でした。

悠馬さんと結々さんは、来年の4月には細田中学校の生徒になります。今回の交流を通して、もうすぐ中学生になるという意識をさらに高められたことでしょう。

細田中学校のみなさん、ありがとうございました。

竹とんぼ作り②

今日のクラブ活動の時間は、竹とんぼ作りの続きをしました。今回も教えてくださるのは、学校支援地域コーディネーターの長友 肇さんです。

小刀と鑢で削り、形を整えます。

出来上がったので、早速、飛ばしてみました。最初は飛ばすことに苦戦をしていましたが、飛ばすうちにこつをつかみ、2人共高く飛ばすことできました。

途中で下向きで飛ばしてみたらどうなるか実験してみます!と悠馬さんが挑戦をはじめました。実際に飛ばしてみると・・・・なんと!下から飛ばす方が高く飛ぶことが分かりました。

最後はどちらが高く飛ばすかで大盛り上がり♪肇さん、教えてくださりありがとうございました。

日南の昆虫類を知ろう

今日の総合的な学習の時間は、宮崎県環境保全アドバイザーの岩崎 郁雄 先生をお招きし、日南の昆虫についての講座をしていただきました。

講座の中では、普段、知ることのできない蝶のにおいの話や、宮崎県の蝶であるツマベニ蝶の話、とんぼの雄と雌の見分け方などエピソードを交えながらわかりやすく教えてくださいました。

悠馬さんも結々さんも蝶のことについての学習が特に印象的だったようで、「蝶と蛾の違いが知れて良かったです」、「今日、教えてもらった蝶を探したいです」と感想を述べていました。1学期に遠足で大淀川学習館に行き、蝶の生態について学習をしましたが、さらに理解を深めることができたようです。

最後にクワガタムシの標本を見せてくださいました。小さいものから見たことがあるものまで一度にこんなにたくさんのクワガタムシを見る機会はないので、2人共、興味深く質問をしていました。

岩崎先生、本日はありがとうございました。

大窪小・大窪地区大運動会結団式

今日は、朝の時間に、大窪小・大窪地区大運動会の結団式がおこなわれました。今年のスローガンは、「大窪団結 最後まで心を合わせて 笑顔あふれる

大運動会」です。

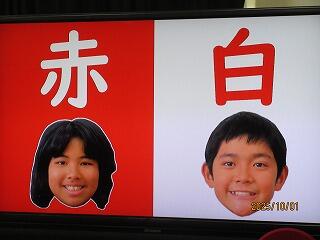

2人が何団かを決めるために、抽選をし、ペットボトルを選び、それを振ると・・・

色が出てきました。悠馬さんは「白団」、結々さんは「赤団」になりました。

それぞれ、団長として頑張ってほしいと校長先生から団旗が授与されました。悠馬さんは、「地域の方と一緒に団結し、 自分の役割をしっかり果たしたいです」と述べ、結々さんも「地域の方や小さい子供も参加するので、みんなを案内します。大運動会がとても楽しみです」と今の意志を立派に伝えました。11月2日、2人の団長がどんな姿を見せてくれるでしょう。楽しみですね。

最後に校長先生のお話があり、スローガンを歌にしてくださいました。校長先生の生演奏でスローガンの歌をみんなで歌い、二人の熱い意思が伝わる大窪小らしい団結式になりました。

大運動会まであと約1ヶ月となりました。大窪小学校、大窪地区のみなさん、そして二人にとって笑顔あふれる大運動会になりますように、みんなで心を合わせてがんばっていきましょう。

健康吹き矢交流会

今日の昼休みは、日南市の生涯学習講座の1つである「健康吹き矢」の交流会をおこないました。

月に何度か吹き矢を教えに来てくださる廣中さんが、悠馬さんと結々さんのために計画をしてくださいました。

風船を割っていくのですが、2人共、1発目から割ることができ、「やった~」と大盛り上がり

今回、使用している吹き矢も的も風船をつるしてあるものもすべて廣中さんの手作りです。

とても楽しい交流会になりました。貴重な体験をありがとうございました。

大窪小・大窪地区大運動会に向けて

今日は、11月2日に開催される大窪小・大窪地区大運動会に向けて、スローガンの看板作りをおこないました。

スローガンは2人で話し合って決めました。

悠馬さんは、「去年もやったので、できます」と率先して看板作りに取り組んでいました。

出来上がるのが楽しみですね。

寺村剣棒踊り

今年も寺村剣棒踊りの練習を頑張っています。

今年は、児童2名と職員5名で踊りますが、最初の頃と比べると、回を重ねるごとに格段に上手くなっています。これも保存会の皆さまのご指導のおかげです。

11月2日の大窪小・大窪地区大運動会で立派に披露できるように、これからも練習を頑張りますので

楽しみにしていてください。

久しぶりのサッカー

今日は、天気が雨だったこともあり、熱中症指数がいつもより低かったので、久しぶりに昼休みの時間、体育館でサッカーを楽しみました。

2学期が始まってから、ずっと熱中症指数が高く、熱中症警戒アラートが出ている日も多かったため、久しぶりにおもいっきり体を動かすことができて2人共嬉しかったようです。

「暑さも寒さも彼岸まで」ということわざがありますが、このまま暑さが和らいでくれるといいですね。

細田中学校説明会

9月19日(金)に、細田中学校の説明会に参加しました。

同じ校区内の大堂津小と細田小の3校合同で、中学校の雰囲気を体験してきました。

中学生のみなさんが作ってくれた学校紹介の動画は、見ているだけでわくわくするような動画で、細田中学校での学校生活で気を付けることや良さを分かりやすく教えてくださいました。

また、体育の授業も一緒に参加しました。授業内容はテニスで、結々さんは初めてで緊張していたようですが、周りの先輩方がやさしく教えてくださったおかげで楽しめたようです。悠馬さんは、普段からテニスをする機会が多いため、他の学校の子ともお話ができ、授業もとても楽しかったと話していました。

2人とも、あと7ヶ月後には中学生です。立派な中学生になるために、今から少しずつ準備をしていきましょう。

ハッピー給食③

今日は、いつもお世話になっている田中 絹代さんをお招きし、ハッピー給食をおこないました。

絹代さんは、毎朝、登校の見守り、学校の畑のお世話、学校行事などにも参加してくださったりといつも大変お世話になっている方です。

絹代さんは、「去年もしていただいて、とても嬉しかった。今年度で閉校になってしまうので、今回も招待してもらって嬉しい」と話してくださいました。

給食の時間は、大窪小や大窪地区の昔の話を教えてくださり、みんな大窪小のことが大好きなのだと実感できる時間になりました。

登校の見守りをしてくださって、今年で11年目になるそうです。いつも優しく見守ってくださるからこそ、子ども達も安心して学校に登校できたのだと思います。

いつも学校を支えてくださり、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

交通安全教室

昨日は、交通安全教室がおこなわれました。

悠馬さんも結々さんも、普段、自転車に乗る機会は減ったようですが、中学生になったら自転車に乗る機会が増えるので、中学校生活に向けて、主に自転車の乗り方や横断歩道の渡り方などを実践しました。

まずはじめに、日南警察署交通課の梅木様、交通安全協会の皆さまから講話がありました。普段の道路や自転車の通行の仕方の中で、特に気を付けてほしいことを分かりやすく教えてくださいました。

次に、実際に自分達の自転車を使って、信号機や車両がある際の渡り方を実践しました。交通安全協会の方が、一人一人、分かりやすく丁寧に教えてくださったおかげで、正しい乗り方を身に付けることができました。

最後に悠馬さんが、「中学生になったら、自転車に乗る機会が増えるので今日学んだことを忘れずに気を付けたいです」とお礼の言葉を伝えました。

交通安全教室終了後、少し時間があったので、パトカーの中を見せていただきました。乗せてもらったり、「このアンテナは何ですか?」「パトカーの音は調整できるんですか?」などたくさん質問をしたり、良い経験になりました。

日南警察署交通課の梅木様、日南交通安全協会のみなさま、ありがとうございました。

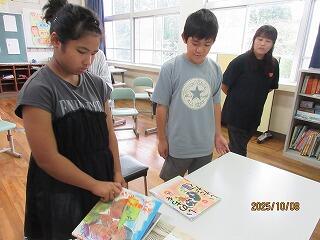

吾田小学校との交流学習②

今日は、吾田小学校との交流学習がありました。

1時間目は、国語の授業で、「クロヌリハイク」をしました。新聞記事の中にある言葉の中から、季語を見つけ、使いたい言葉を選び、選んだ言葉以外の言葉を黒く塗りつぶして俳句をつくります。

学習班に分かれ、学習をしましたが、悠馬さんも結々さんも班の人と協力をしながら、俳句をつくっていました。普段の授業では、班活動をする機会がなかなかないのですが、班のみんなで力を合わせて作った俳句は、一七音から色々な情景や感情が見え、それぞれ、とても素晴らしい作品でした。

2時間目は学級活動の時間でした。この時間は、本校の落合先生が授業をおこないました。

「さわやか解決」と「考え方解決」について考え、より良いコミュニケーションを学習しました。グループの発表では、色々な人の考えを学ぶよい機会になったと思います。

3時間目は図工でアートカードを使って学習をしました。出された作品に名前をつけたり、配られたアートカードの仲間分けをしたりしながら、自分と他の人の見方を比べ、気付いたことや考えたことを発表しました。

最後に、「グループで意見交換をしたことが楽しかったです」、「グループで協力して考えたり、意見を発表できて良かったです」と感想を伝えていました。今回の交流学習を通して、2人共、グループ学習の楽しさを感じたようです。

R4度から吾田小学校と交流学習をしてきましたが、今回が最後の交流学習になりました。毎回、とても良い経験をさせていただきました。吾田小学校の皆さん、ありがとうございました。

悠馬さんと結々さんからのサプライズ

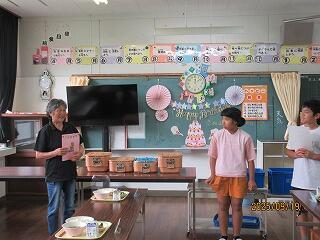

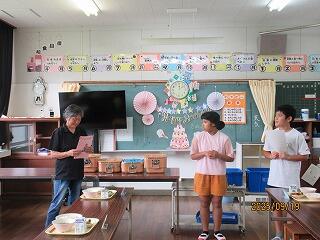

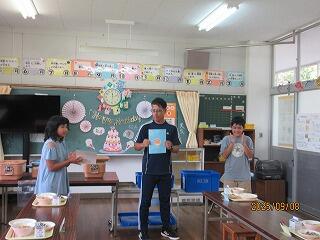

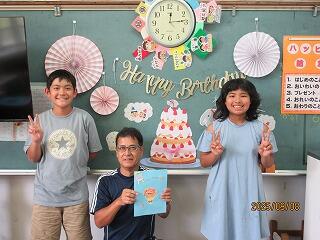

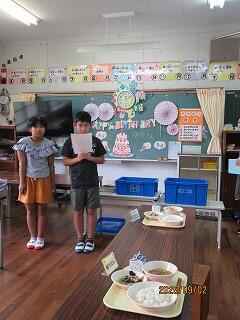

ある日の委員会活動の時間、「校長先生のハッピー給食をずっとやりたいと思っていました」と2人が話してくれました。そのきっかけの一言から、今年は校長先生のハッピー給食大作戦

をすることにしました。いつも支えてくださっている校長先生へのサプライズです。

そこから校長先生に見つからないように、こっそり準備をしてきました。

本番当日は、2人ともドキドキ緊張していたようです。

~メッセージカードより抜粋~

いつもお花のお世話や水やりなどいろいろなことをしてくださりありがとうございます。

学校や子どもたち職員など学校全体を見守り支えてくださりありがとうございます。

校長先生は、「誕生日を大窪小学校で迎えられてうれしいです」と話されていました。

校長先生、お誕生日おめでとうございます。

2人がずっとやりたいと思っていた校長先生のハッピー給食大作戦は、大成功に終わりました。

竹とんぼ作り

今日のクラブ活動は、学校支援地域コーディネーターの長友 肇さんに竹とんぼ作りを教えていただきました。

まずは、竹をのこぎりで切るところからスタートしました。

手伝ってもらいながら、竹を小さく切っていきます。

長さを測って、真ん中をのこぎりで切ります。

鉋と小刀で竹を削っていきます。2人とも、最初は難しかったようですが、徐々にこつをつかみ、上手に削れていました。

続きは次のクラブ活動で完成が楽しみですね。

長友 肇さん、楽しい活動を教えてくださり、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

ハッピー給食②

今日は、結々さんのハッピー給食の日でした。

この日のために、悠馬さんが主体となって、「司会は僕がやります」、「音楽はこれがいいと思います」と積極的に意見を出したり、給食主任の先生と一緒に準備をしてきました。

~みんなからのメッセージより抜粋~

苦手なことにもチャレンジしたり、小さなことにも気付いてくれる結々さんは、とても素晴らしいです。残りの小学校生活も充実させ、良い1年にしてくださいね。

結々さんは、「12歳は、算数と宿題を頑張ります」と抱負を述べていました。

結々さんお誕生日おめでとうございます。これからも色々なことにチャレンジしてくださいね。

修学旅行にむけて

今日は2学期の3校合同交流学習(大堂津小・細田小・小窪小)の日でした。今回は5・6年生だけで修学旅行に向けての話し合いがあり、班長や班別行動の場所を決めました。

悠馬さんは、「副班長をやります」と自分から副班長に立候補し、班の副班長になりました。

結々さんも「私は保健係をやります」と積極的に参加していました。

11月の修学旅行が楽しみですね。

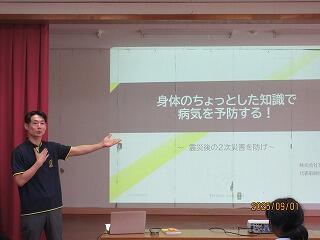

学校保健委員会・家庭教育学級

今日は、参観日で2、3校時に学校保健委員会・家庭教育学級がおこなわれました。

児童、保護者、地域の皆様と一緒に、「防災・減災いきいき健幸教室」というテーマで、「モシモ」、「イツモ」どちらにも対応できる健康について考えました。講師は学校図書司書 多田 明子先生、株式会社Terrace J 代表取締役 酒井 隼先生、養護助教諭 出水先生です。

まず、地震がきたらどうすればいいの?というテーマで、多田先生が読み聞かせをしながら、悠馬さんと結々さんが学んだことを発表しました。

次に健幸の秘訣3か条について学びました。3か条とは、①よく笑い ②体温をあげる ③食を改める(栄養バランスについて考える)です。

2人が健幸について考えることをみんなの前で発表しました。

最後に養護助教諭から災害時における歯みがきの大切さについて講話がありました。歯と口の健康は全身の健康に関連していることや災害時も歯と口の健康について意識してほしいと話してました。

次の時間は、酒井 隼先生が、避難後の生活での運動療法、血栓予防についての講話をしていただきました。予防をするにはどうすれば良いか?予防方法をタオルを使って実践しました。

悠馬さんと結々さんも一緒に2人共とても上手です。これで運動機能がグーンとアップしますね

大変興味深い内容で、最後の質問の時間では、多くの方が質問をし、普段の生活の中で取り入れられる方法などを詳しく教えていただきました。

本日の学校保健委員会、家庭教育学級を通して、改めて健康について考える良い機会になりました。酒井 隼先生、多田 明子先生、本日はありがとうございました。

コスモスの種まき

今日は、細田小のみなさんと一緒に下塚田地区に行き、コスモスの種まきをしてきました。

満開になるのを楽しみにしていてください。

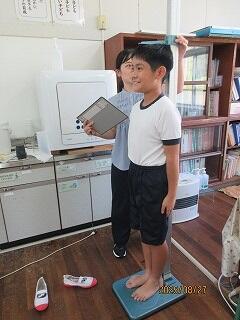

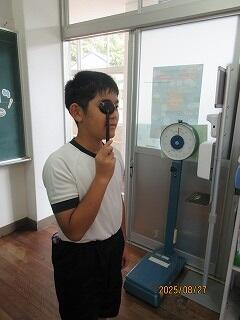

2学期の身体計測・視力検査

今日は、2学期の身体計測・視力検査の日でした。

2人ともどのくらい身長が伸びたか気になっていたようで、「先生○○cm伸びましたー」と喜んでいました。

自分の体のことを知ることはとても大切なことです。

2人はまだまだこれからぐんぐん成長していきます。楽しみですね

たくさん収穫したよ

今日の昼休みは、学校の畑に実っている野菜を収穫しました。

茄子やゴーヤ、ネギや唐辛子などこんなにたくさん

「この赤いのは何ですか?」と唐辛子に興味津々な悠馬さん。

ゴーヤが好きなのでゴーヤを収穫したいですと結々さん。

つやつやの茄子にとっても立派なゴーヤなどどれもおいしそうです 。

今日は、収穫した野菜を使って、おうちの方と一緒に料理をしてみてくださいね

2学期がスタートしました

今日から2学期がはじまりました。

「先生、おはようございます」

2人が早速、元気で気持ちの良い挨拶をしてくれました。その姿から『2学期も頑張るぞ』という気持ちが伝わってきます。

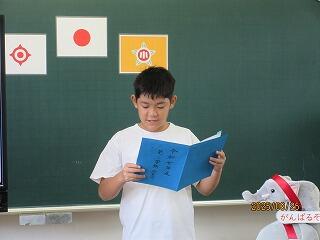

始業式では、悠馬さんが「2学期にがんばりたいこと」というテーマで作文を発表しました。2学期は「大きな声であいさつをすること」、「漢字を一文字一文字しっかり覚えること」を意識し、中学校に向けて頑張る2学期にしたいと話していました。

次に校長先生のお話です。4月の始業式から3月の卒業式までを計算して、残り60%であること、約5年半前の入学式から3月の卒業式まで数字に表わすと、現在、90%に達しており、2人の小学校生活も残り10%ということを教えてくださいました。残りの小学校生活を充実させるために、2学期も地域の皆様のために自分の役割を果たし、充実した良いゴールを目指してほしいと話されました。

2学期は、大窪大運動会や修学旅行、交流学習など行事がたくさんあります。地域や他の学校の人たちとの交流を通して、楽しい思い出が作れたら良いですね。

2学期も楽しい学校生活になるように、力を合わせて頑張っていきましょう。

登校日

今日は、登校日でした。久しぶりに2人の元気な姿が見れて安心しました。

1校時は、平和学習がありました。教頭先生が南郷と油津にある石碑の話から、人間魚雷回天の話をされ、戦争や平和について考えました。

今年、日本は戦後80年を迎えます。80年前の8月、どれだけ多くの命が戦争によってうばわれたでしょう。さまざまな人たちの努力によって築き上げられた今の平和を大切に、家族、学校、地域の人たちと一緒に平和や戦争について考え、今、安全に暮らせている日々に感謝をしたいですね

そして、本校に8月から新しい先生がこられました。伊知地 真寿美先生です。2人とも、夏休み前から先生に会えるのを楽しみにしていたようで、たくさん質問をしていました。これからよろしくお願いします

次回、学校に登校するのは始業式です

残りの夏休みも楽しい思い出をたくさんつくってくださいね

着衣水泳

今日は、先週、雨のため延期になった着衣水泳ををおこないました。

着衣水泳は、水難事故防止のためにおこなわれるものです。今日の授業では、実際に事故場面を想定して、身近な浮游物をつかって、仰向けになって浮く練習をしました。

服が水を吸って、動きにくかったようですが、万が一の事故の備えて、自分の身を守るためのポイントを学ぶことができたようです。

今日、学んだことを忘れずに夏休みも水の事故に気を付けてほしいです。

終業式

今日は、1学期の終業式がおこなわれました。

作文発表では、悠馬さんが「1学期をふりかえって」というテーマで発表をしました。2学期は、大窪大運動会や修学旅行など行事もたくさんあるので、力を合わせて頑張りたいと話していました。

次に校長先生のお話です。

新学期がスタートしてから、毎日の授業や係の仕事、ボランティア活動など、たくさんのことを2人で力を合わせて頑張ってきました。その姿に「やるべきことから逃げ出さず、自分の力を信じて、1学期の頑張りを信じぬいてこれからも頑張ってほしい」と話されました。

2人とも自分のために、学校のために逃げ出さず、たくさんの努力をしてきたと思います。本当によく頑張っていました。その努力はこれからの自信につながります。これからもその気持ちを大切にしてほしいですね。

最後に表彰がありました。まず、宮崎日日新聞の「日南大好き」のコーナーに結々さんの作文が掲載されたので、その表彰です。大窪地区の豊かな自然や良さを上手に紹介しているとても素晴らしい作文になっています。おめでとうございます。

1学期の皆勤賞の表彰もありました。

明日からいよいよ夏休みが始まります。小学校最後の夏休み、楽しい思い出をいっぱいつくってくださいね。

登校日に会えるのを楽しみにしています。

夏休み前の食生活指導

今日は、栄養教諭の宮田 知佳先生が、「夏休みの望ましい食事や生活習慣について考えよう」という内容で授業をしてくださいました。

まず、冷たいサイダーとぬるい砂糖水の飲みやすさを比較しました。

サイダーはしゅわしゅわですっきり飲みやすく、砂糖水はとっても甘く感じて飲みにくかったようですが、実は2つとも同じ砂糖の量が使われています。

普段、よく飲んでいるサイダーがこんなに甘いことに初めて気が付いたようです。

他にも、よく食べるおやつには、シュガースティック〇本分の砂糖が使われていることを教えていただきました。

悠馬さんも結々さんも、今まで食べていたおやつのことを振り返り、これからの先は、おやつの量や食べる時間について気を付けたいと話していました。

将来、生活習慣病にならないためにも、今日、教えていただいたことを忘れないでほしいです。

他にも、朝食の大切さをお話いただき、夏休み前に少しみだれがちになる食生活や生活習慣について考えるよい機会になりました。

最後に、給食を一緒に食べ、好きな献立の話や「どんなことを考えて献立を作っているんですか?」など、普段、聞けないことを質問していました。

宮田 知佳先生、ありがとうございました。

細田中学校との交流学習

今日は、細田中学校との交流学習がありました。

お昼休みからの交流だったのですが、大窪小の卒業生3人が校門でお出迎えをしてくれました。

久しぶりの5人です。みんなとっても嬉しそうです。

昼休みは、卒業生の3人が細田中の校舎を案内してくれました。

図書室に音楽室

に・・・細田中に入学する来年度に向けて、2人が行ってみたい場所を全部案内してくれました。

5時間目は理科の授業に参加しました。密度を手がかりに、それぞれの物質が何かをつきとめる内容でしたが、悠馬さんも結々さんも先輩たちに教えてもらいながら、メスシリンダーで体積をはかったり、計算したり、中学生になった気分で授業に参加しました。

結々さんは、発表にもチャレンジしました。中学校の先生方や先輩方が優しく教えてくださったおかげで楽しい時間になったようです。

6時間目は、全校生徒と一緒に「ほんもの講座」に参加しました。今回の講師は、萩之嶺地区にある「上の丘ケーキ工房ソレイユ」のオーナーパティシエの谷口さんでした。2人共、食べたことがあるケーキ屋さんのお話だったので、興味深そうに聞いていました。

谷口さんは、お店の場所や名前の由来、なぜパティシエになりたいと思ったかなど、様々な質問に答えてくださいました。その言葉の中で「どうせやるなら本気でやる。そのくせがついて、将来に良い影響を与える」というお話がとても印象的でした。

最後は、1年生と一緒に帰りの会に参加しました。帰りの会の中で、2人共、「中学校入学に向けて交流ができて良かったです」と感想を伝えていました。

今回、初めて細田中との交流を通して、先輩方の授業態度や礼儀、挨拶など、目標になることばかりでとても良い刺激になりました。

次回は2学期です。細田中学校のみなさん、ありがとうございました。