10月22日(土)、なかよし子ども会、にこにこ子ども会の1年生から6年生による発表会がありました。

初めの会では、小学校校歌や出席調べ、子ども会のモットーの発表がありましたが、どれも元気よく大きな声でできました。

次に話合いがありました。議題は、10月の努力目標の反省と11月の努力目標の決定、そして善行(よい行い)についてです。司会者の進行のもとに、スムーズに話合い進め、10月の目標は全員達成し、11月の目標は「進んであいさつをする」に決まりました。

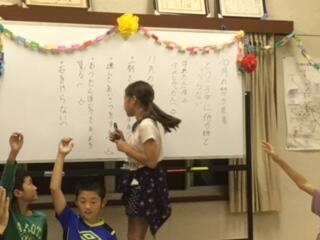

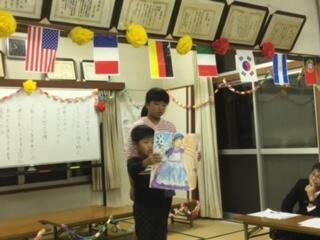

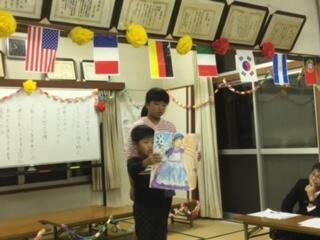

そして、子ども会全員による発表がありました。1つ目は、「ミッキーマウスマーチ」の合奏でした。タンバリン、カスタネット、鍵盤ハーモニカなどの楽器をつかっての演奏でしたが、練習の成果を発揮し、とても意気のそろった発表ができました。2つめは、「ジャックと豆の木」の紙芝居でした。紙芝居に使われた絵は子どもたち自身が1枚1枚描い絵であり、その絵をお客様に見せながら、場面の様子が伝わるように工夫し、大きな声で堂々と台詞を伝えることができていました。

最後に終わりの会がありましたが、来賓の方による講評でたくさんの褒め言葉を頂いたり、表彰状をもらったりして、子どもたちはとてもうれしそうでした。

約30分の時間があっという間に過ぎていきました。本当にすばらしい発表会でした。

このようにすばらしい発表会になったのは、これまでひたむきに練習に取り組んできた子どもたちの一人一人の頑張りもありますが、その陰に、そんな子どもたちを励まし、支えてきた保護者の皆様の力も大きかったと思います。さらに、子どもたちの発表会に雨の中、参加してくださったたくさんの地域の皆様の温かい眼差しにより、子どもたちのやる気、元気はパワーアップされたんだと思います。子どもたちの頑張りを応援しようと本校の職員もたくさん駆けつけてくれました。

子ども、家庭、地域、そして、学校。三納地区には今でも昔から受け継がれてきた温かく強い絆があります。このつながりを大切に、子どもたちを健やかに育てるこのようなイベントがいつまでもいつまでも続いていくことを願っています。

話合いの様子

ミッキーマウスマーチの演奏

紙芝居している様子

教育委員会から表彰されている様子

見守る地域の皆様

終了後の座談会(反省会の様子)

事前に届いた案内状と当日のパンフレット