菓子野小学校のWebページにようこそ 今年は、創立75周年!

菓子野っ子ダイアリー

1月30日(金) 【5年生 収穫祭】感謝の気持ちを込めて ~地域の方々と味わう「手作りおにぎりと豚汁」感謝の会~

1月23日、5年生が年間を通して総合的な学習の時間で取り組んできた「米作り体験」の集大成として、収穫祭(感謝の会)を開催しました。これまで田植えから収穫まで、多大なるご支援をいただいたJA青年部の皆様、そして地域のボランティア「そよ風グループ」の皆様をお招きし、自分たちで育てたお米を味わいながら、感謝の思いを伝えました。

【おいしさの秘訣は「そよ風グループ」直伝!豚汁&おにぎり作り】

まず、自分たちで食べる会食作りからスタート。メニューは、収穫したてのお米を使った「おにぎり」と、具だくさんの「豚汁」です。各グループには「そよ風グループ」の皆様が先生として加わってくださいました。

【「包丁はこう持つんだよ」地域の名人に教わる調理のコツ】

家庭科室には、出汁のいい香りと子どもたちの元気な声が響きます。

「大根はイチョウ切りにするんだよね?」、「そうそう、指先を丸めて『猫の手』にするのを忘れないでね。」

写真からも伝わる通り、地域の方の丁寧な手ほどきを受け、子どもたちは真剣な表情で包丁を握っていました。普段はお家の方に任せきりの子も、この日は「自分たちの力で!」と意気込み、里芋やごぼう、人参など、たくさんの根菜を協力して切り進めました。

【自分たちで育てたお米の輝きに感動】

炊きあがったお米の蓋を開けると、真っ白な湯気とともに、つやつやと輝くお米が顔を出しました。 「わあ、光ってる!」「いい匂い!」 一粒一粒に苦労が詰まったお米を、優しく丁寧に握っておにぎりに仕上げていきました。

【笑顔あふれる会食タイム「自分たちで作った味は格別!」】

いよいよ、待ちに待った会食です。 自分たちで作った豚汁とおにぎりを囲み、地域の方々とテーブルを囲みます。

「おにぎり、甘みがあっておいしい。」、「自分たちで切った野菜、味が染みてるね。」

地域の大人の方々と会話を楽しみながら食べる食事は、格別の味だったようです。講師として参加された皆様からも、「立派な発表だったよ」、「一緒に料理ができて楽しかった。」と温かい言葉をいただき、子どもたちの顔には達成感があふれていました。

【学びを共有。お米の未来を考える班別発表会】

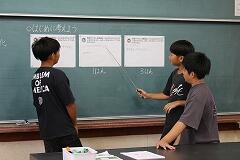

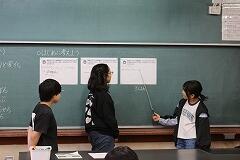

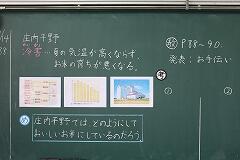

会食の前には、総合的な学習の時間に調べてきた「米作り」についての発表会を行いました。全6つの班が、それぞれの視点でプレゼンテーションを展開します。

◆お米の歴史や種類について ◆米作りに必要な道具の進化 ◆農業が抱える「高齢化による人手不足」や「所得の確保」といった課題

単に「楽しかった」で終わるのではなく、「これからの日本の農業をどう守っていくか」という持続可能な社会にするにはという鋭い視点での発表に、参加されたJA青年部や地域の皆様も、深く頷きながら耳を傾けてくださいました。

【まとめ:食卓の向こう側にある「支え」に気づいた一日】

今回の収穫祭を通して、子どもたちは「食べる喜び」だけでなく、その裏側にある「育てる苦労」や「地域の方々の温かい支え」を肌で感じることができました。お椀一杯の豚汁、一つのおにぎり。その向こう側にあるたくさんの「ありがとう」に気付けたことは、子どもたちにとって大きな成長の糧となったはずです。

ご協力いただいたJA青年部の皆様、風の会の皆様、本当にありがとうございました!

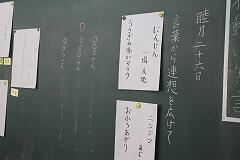

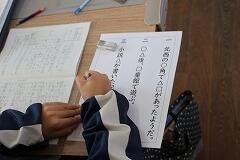

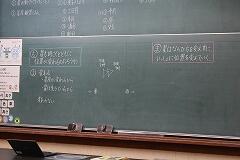

1月29日(木) 想像力の翼を広げて!4年生国語「言葉から連想を広げて」〜感性あふれる言葉の詩〜

睦月(1月)の冷え込みを吹き飛ばすような、温かく活気に満ちた4年生の教室。 今、国語の授業では「言葉から連想を広げて」という学習に取り組んでいます。

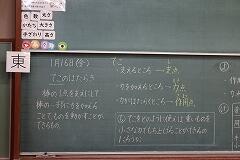

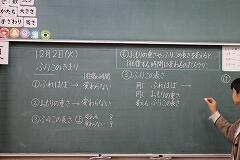

一つの言葉から、どれだけ自由に、そして深くイメージを広げられるか。黒板いっぱいに並んだ子どもたちの作品は、まさに「小さな詩人」たちのアイデアの宝庫でした。

1「消しゴムが豆腐に!?」驚きと発見の連想ゲーム

黒板に掲示された作品を見てみると、大人には思いもつかないようなユニークな表現が並んでいます。

「タマネギ」 ➡ まっ赤な目

「消しゴム」 ➡ 豆腐がけずれる

「ジャガイモ」 ➡ よごれているふくをぬぐ

「ブロッコリー」 ➡ 頭の上の森

「たしかに消しゴムのカスって豆腐みたい。」、「ジャガイモの皮を脱がせるって面白いね。」 そんな楽しそうな声が聞こえてきそうです。単なる「似ているもの探し」ではなく、形や色、感触から新しい世界を見つけ出す。子どもたちの観察眼と想像力の鋭さに驚かされます。

2黄色いネームカードに込めた「いいね!」の気持ち

今回の授業で大切にしていたのは、「互いの良さを認め合うこと」。

子どもたちは黒板の前に集まり、「これはすごい!」「この言い方、好きだな」と感じた友達の作品に、自分の黄色いネームカードを置いていきました。

「〇〇さんの連想、自分じゃ思いつかなかったな……。」、「この言葉の選び方、かっこいい!」

カードを置く手にも、友達へのリスペクトがこもっています。自分の作品にカードが置かれると、少し照れくさそうに、でも誇らしげにする表情が印象的でした。

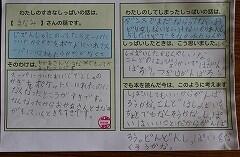

3「なぜ良いのか」を言葉にする力

「面白かった」で終わらせないのが、4年生の成長です。 授業の後半では、選んだ作品に対して「なぜ素晴らしいと思ったのか」という理由を、自分の言葉でしっかりとノートにまとめました。

「えんぴつの線を『道』にたとえたのがすごい。消しゴムでその道を消すというつながりがおもしろい。」

「りんごの皮をむいて、うさぎが出てきたという発想がすごい。」

「皮をむいたら白くなっているから『たしかに』と思った。」

このように、「自分の考え」と「それを支える理由」を明確にすること。これこそが、本単元で育てたい「思考操作」の力です。言葉の組み合わせや順序を工夫することで、相手に伝わる表現がより豊かになっていく。ノートの丁寧な文字からは、一人ひとりが一生懸命に考えを深めた跡が伝わってきます。

【まとめ:言葉一つで、世界はもっと広くなる】

「言葉から連想を広げて」の学習を通して、子どもたちは言葉が持つ無限の可能性に触れました。一つの言葉をじっくり見つめ、理由を持って表現する。この経験は、これからの作文や日常のコミュニケーションにおいて、「自分らしい表現」を生み出す大きな力になるはずです。

これからも、子どもたちの自由な発想を大切に育んでいきたいと思います。ご家庭でもぜひ、「これって何に見える?」と、言葉の連想ゲームを楽しんでみてはいかがでしょうか。

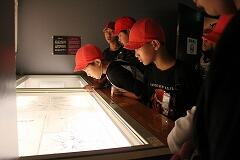

1月28日(水) 【6年生】都城のルーツを探る! ~歴史資料館で見つけた「菓子野」と「命」のバトン~

こんにちは。菓子野小学校です。 先日、6年生が都城市歴史資料館へ見学に行ってきました。今年は市町村合併により新しい都城市が誕生して20周年という記念すべき年です。自分たちが住む街がどのように歩んできたのか、五感を使って学んだ1日の様子をレポートします。

【街の成り立ちを知る。都城市「20歳の誕生日」に寄せて】

資料館に到着すると、まずは都城市がどのような歴史を経て今の姿になったのか、詳しくお話を聞きました。

「この建物、お城みたいでかっこいい!」、「都城市って、たくさんの町が合わさってできたんだね。」

20年前の合併の話を聞き、子どもたちは自分たちが生まれる前の街の姿に興味津々。案内してくださる方への挨拶も、最高学年らしく大変立派でした。

【菓子野の誇り!古墳と土器がつなぐ古代のロマン】

次に、都城各地に点在する古墳や出土した土器について学習しました。ここで子どもたちの目が一段と輝いたのは、やはり地元・菓子野の話題が出たときです。昨年10月、菓子野校区から出土した古墳時代の人骨の復元お披露目会が行われたことは記憶に新しいですね。【令和7年10月24日(金) 掲載】

「これ、この前ニュースになってたやつだ!」、「私たちの学校の近くに、大昔の人も住んでいたんだね。」

展示されている土器や模型を食い入るように見つめながら、自分たちの足元に眠る壮大な歴史のロマンを感じていました。

【令和7年10月24日(金) 掲載 古墳時代の顔模型完成】

【「本物」に触れて学ぶ、平和への願いと庶民の暮らし】

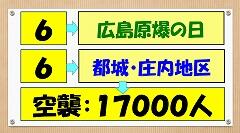

後半は、明治時代以降の歩みと、太平洋戦争中の暮らしについてお話を伺いました。教科書で見る文字情報だけでなく、実際に使われていた資料を目の当たりにすることで、学びが深まります。特に印象的だったのは、手回し式のサイレンや千人針、そして爆弾の破片を実際に手に取る体験です。

「この旗(千人針)、一針ずつ心を込めて縫ったんだよね…。」、「サイレン、回すとすごく重い!音が響いてびっくりした。」

空襲を知らせるサイレンの重みや、戦地に赴く人の無事を祈った千人針の感触。子どもたちは言葉を失うほど真剣な表情で、当時の人々の想いを受け止めていました。

【まとめ:過去を知り、未来をつくる一歩に】

今回の見学を通して、子どもたちは「都城」という大きな枠組みだけでなく、自分たちが住む「菓子野」がいかに歴史ある場所であるかを再確認しました。

「歴史を学ぶことは、今を大切に生きること」

資料館の皆様、貴重な体験をありがとうございました。この学びをこれからの社会科の学習や、自分たちの生き方に活かしていきたいと思います。

【保護者の皆様へ】 ぜひ、お子様が持ち帰ったしおりや、今日の発見についてご家庭でも話題にしてみてください。「菓子野の古墳の話」から、思わぬ歴史トークが広がるかもしれません。また、都城歴史資料館をご家族で訪れてみるのもいいですよ。

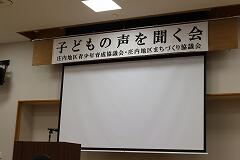

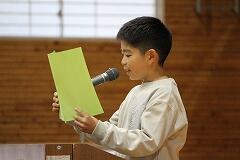

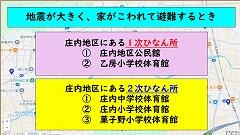

1月27日(火) 未来を創る力強い言葉 ~第9回庄内地区「子どもの声を聞く会」開催報告~

1月22日(木)、庄内地区の児童・生徒が自身の思いや将来の夢を語る「子どもの声を聞く会」が開催されました。 会場は、発表者の熱気と、それを見守る観客の温かな拍手に包まれ、冬の寒さを忘れるほどの感動的なひとときとなりました。

【会場の様子:真剣な表情で登壇する子どもたち]

「すごいな。」、「ぼくもあんな風に話してみたい。」

会場や配信を見ている家庭からは、子どもたちの弾んだ声が聞こえてくるようでした。「菓子野小の代表の人、背筋がピンと伸びていてかっこいいよ。」、「薬剤師さんの夢、すごく具体的でびっくりした。あんなに勉強をがんばるなんてすごいね。」、「ぼくたちも、あんなふうに堂々と発表できるようになりたいな。」そんな子どもたちの憧れの眼差しを集めた、素晴らしい発表の数々をご紹介します。

【庄内地区の仲間たちが語る「今、伝えたいこと」】

地区内各校の代表のみなさんが、それぞれの視点で「より良い未来」について発表してくれました。

◆庄内小学校:命の光を守る「愛玩動物看護師」

野良猫の命を救いたいという思いから、具体的な進学ルートや国家資格についてまで調べ上げた発表でした。剣道や副団長の経験を自信に変える姿が印象的でした。

◆ 乙房小学校:コミュニケーションの真髄

代表児童は、過去に意見を否定された経験から「聞くこと」の大切さを語りました。最後まで聞いてもらえる安心感が自信につながるという、心の通い合いを重視した素晴らしい視点でした。

◆庄内中学校:ワクワクする庄内の未来設計(5名グループ)

万博での交流体験を元に、中学生が「小さな先生」として小学生と交流する提案をしてくれました。庄内地区全体をつなぐワクワクするような未来図を描いてくれました。

◆菓子野小学校:命と心に寄り添う「薬剤師」への高い志

本校、菓子野小学校の代表として登壇した6年生のAさんは、「薬剤師になるためにできること」というテーマで、誠実さと決意に満ちた発表をしてくれました。

Aさんがこの夢を抱いたきっかけは、ご家族が薬によって回復する姿を目の当たりにしたこと、そして自分自身の風邪が薬局で処方された薬で治った経験でした。「正確に薬を出す姿がすごい」という素直な感動が、彼女の原動力です。発表の中で、Aさんは夢を実現するための「2つの決意」を力強く語りました。

①「今」の学びを大切にする: 薬の分量計算や体内での働きを理解するために、特に理科と算数の授業に集中して取り組むこと。見直しを徹底し、分からないことは粘り強く質問するという具体的な学習姿勢に、会場からも感心の声が上がっていました。

②社会の課題に向き合う: 単に薬を渡すだけでなく、現代社会の問題である「オーバードーズ(薬物過多摂取)」にも目を向けていました。「患者さんの心に寄り添い、安心を届けられる存在になりたい」という高い志は、まさに医療人を志す者の姿そのものでした。

また、「中学生になったら、悩んでいる友達の話を優しく聞いてあげたい」という身近な目標も語られ、その優しさが将来多くの患者さんを救う力になることを予感させる、素晴らしい内容でした。

【講評:過去・現在・未来をつなぐ「一本の線」】

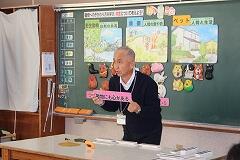

最後に、本校校長による講評を、要約してお伝えします。

「今日、4校の発表を聴いて共通して感じたのは、一人一人の心にある力強い『物語』です。 向き合ってきた『過去の経験や困難』。 それを糧にした『現在の努力』。 そして、誰かのために役立てたいという『未来への志』。

この『過去・現在・未来』が一本の線でつながったとき、子どもたちの中に揺るぎない自尊感情(自分を大切にする心)が育まれるのだと確信しました。 菓子野小のAさんをはじめ、庄内の宝である子どもたちの志を、私たちはこれからも全力で応援していきます。」

【おわりに:未来へ一歩、踏み出す勇気】

発表した代表のみなさん、本当にお疲れ様でした。皆さんの「声」は、間違いなく会場にいた全員の心に届き、明日への活力となりました。2月7日(土)には、今回発表してくれた庄内中学校のグループが、「都城市小・中学校プレゼンコンテスト」にも参加します。今回学んだ「伝える楽しさ」と「聞いてもらえる喜び」を胸に、さらに大きく羽ばたいてくれることを期待しています。

【保護者・地域の皆様へ】

子どもたちが語った夢を、ぜひご家庭や地域でも話題にしてみてください。大人が「聞く」ことで、子どもたちの自信はさらに深まっていきます。これからも、菓子野小学校、そして庄内地区全体で、子どもたちの成長を見守っていきましょう。

【お知らせ】 令和7年度 子どもの声を聞く会 見逃し配信はこちらから。(1:04:20からご覧ください。)

1月26日(月) 限界はあるの? ~5年生理科「もののとけかた」で深まる科学の目~

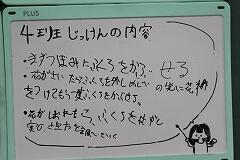

理科室を訪れると、5年生が真剣な表情で実験に取り組んでいました。今回の学習のテーマは「もののとけかた」。「水にとける量には、限りがあるのだろうか?」という、シンプルながらも奥深い疑問を解き明かす学習です。

【「生活の経験」が最高の予想に!】

授業の冒頭、まずは自分の経験をもとに予想を立てました。板書には、子どもたちから出された鋭い気付きが並びます。

「コーンスープの底に、とけ残りがたまっていたことがあるよ!」、「ココアも、お湯が少ないと残っちゃうよね。」

「だから、きっと限界はあるはず!」と、生活の中の「不思議」と理科の学習がつながった瞬間でした。一人ひとりがワークシートに予想を書いた後は、グループで意見交換。「入れすぎると透明にならなくなるから、やっぱり限りはあるんじゃない?」と、根拠をもって話し合う姿が印象的でした。

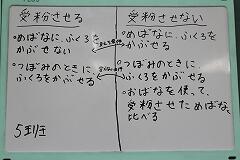

【実験の肝は「条件を揃えること」】

科学的な探究に欠かせないのが「条件制御」の考え方です。今回は「食塩」と「ミョウバン」の溶け方の違いを調べるため、以下の条件を整理しました。

◆変える条件: とかすものの種類(食塩・ミョウバン)

◆変えない条件: 水の量(50ml)、水の温度

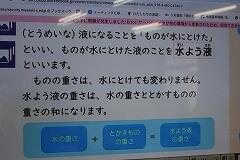

ワークシートを突き合わせながら、「ここを揃えないと正確に比べられないね」と確認し合う子どもたち。デジタル教科書で「水溶液」の定義(透明であること)や「重さ」のきまりについても再確認し、いよいよ実験スタートです!

【「あと1杯いけるかな?」慎重に進める実験タイム】

実験では、メスシリンダーを使って正確に50mlの水を測り取ります。

「もっと目を近づけて、メモリを真横から見て!」

「あと数滴……よし、ぴったり!」

そんな声が飛び交う中、食塩やミョウバンをスプーンですり切り1杯ずつ、丁寧に入れていきます。

「1杯目はすぐ消えた!」、「2杯目、まだいけるね。」、「あれ、だんだん溶けにくくなってきたぞ……」

自分たちの手で混ぜ、刻々と変化する液体の様子をじっと見つめる子どもたちの目は、まさに小さな科学者そのものでした。

【学びのまとめ:体験が「知識」に変わる】

実験の結果、予想通り「とける量には限りがある」ことが分かりました。しかし、食塩とミョウバンでは溶ける量に違いがあることも発見し、驚きの声が上がっていました。

デジタル教科書に映し出された「水溶液の重さ = 水の重さ + とかすものの重さ」という式を見ながら、目には見えなくなった「とけたもの」の存在を改めて実感したようです。

今回の実験で「限界がある」ことを突き止めた5年生。次は「もっと溶かすためにはどうすればいいんだろう?」という新しい疑問が湧いてきたようです。

「温度を変えたら?」、「水の量を増やしたら?」

子どもたちの探究心は、これからもどんどん溶け広がり、深まっていくことでしょう。次の理科学習の時間は、校内職員研修の一環で理科における研究授業が行われます。子どもたちの学習が楽しみになってきました。

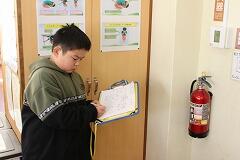

1月23日(金) 学校を守る秘密のアイテムを探せ!~3年生が「防火設備調査」に挑戦しました~

3年生の社会科の学習で、学校内の消防・防火設備について調べる「校内防火設備調査」を行いました。

「火事から学校のみんなを守るために、どんな工夫があるのかな?」 そんな問いかけから始まった今回の調査。子どもたちは探検隊さながらに、探検ボードを手に校舎内を巡りました。

【火事からみんなを守る仕組みを調べよう!】

普段、何気なく通り過ぎている廊下や教室。でも、よく見てみると「あ、ここにも!」、「あれは何?」と、たくさんの発見がありました。

「ねえ、天井にあるこれ、煙を見つけるやつじゃない?」、「あっちの壁には赤いランプがついているよ。」

廊下の高い位置にある煙感知器や、非常口を示す誘導灯など、子どもたちは一つひとつ見落とさないように地図へ書き込んでいきます。

【普段は入れない「職員室」、「事務室」、「校長室」へも潜入!】

今回の調査では、特別に職員室や事務室、そして校長室の中まで調査させてもらいました。特に、子どもたちが驚いていたのは、事務室にある大きなパネル(火災報知機の受信盤)です。 先生から「火事の場所がここでわかるようになっているんだよ」と説明を受けると、みんな興味津々!

「へぇ~!ここで学校全体のことがわかるんだ。」、「ボタンがいっぱいあって、かっこいい!」

真剣な表情で先生の話を聞き、メモを取る姿はとても頼もしく見えました。

【「ここにもあった!」発見の連続にワクワク】

家庭科室では、壁にかかった真っ赤な消火器を発見。 近くには「火事の時のポーズ」が書かれた掲示物もあり、「まずは姿勢を低くするんだよね」と、これまでの訓練を思い出す場面もありました。

「消火器って、重いのかな?」、「いざという時にすぐ使える場所にあるんだね。」

自分たちの命を守るための設備が、実は身近なところにたくさん配置されていることに気づいたようです。

【自分たちだけの「安全マップ」を完成させよう】

教室に戻った後は、調査した結果を地図にまとめました。「ここは消火器があった場所だね。」「図書室の近くにも感知器があったよ」と、友達と情報交換をしながら、自分たちだけの「学校安全マップ」を仕上げていきます。一人で調べるよりも、みんなで協力することで、より詳しく正確なマップが完成に近づいていました。

【まとめ:安全への意識が高まった一日】

今回の調査を通じて、子どもたちは「設備」だけでなく、それを見守る「人」の存在や、日頃からの備えの大切さを学ぶことができました。学校の安全は、こうしたたくさんの仕組みによって守られています。 ご家庭でも、「今日、学校でどんなものを見つけたの?」と、ぜひ話題にしてみてください。もしかすると、お家の中にある防火設備についても、新しい発見があるかもしれませんね。

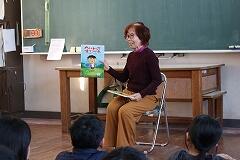

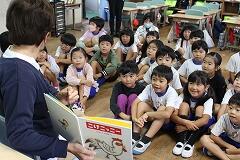

1月22日(木) 【活動報告】令和8年最初の読み聞かせ!~物語の世界に引き込まれた冬の朝のひととき~

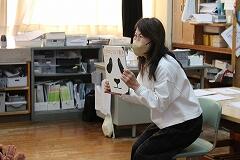

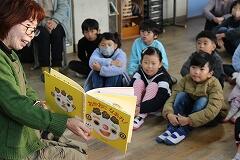

令和8年、新しい一年がスタートしました。本校では1月21日、今年度最初となる「読み聞かせボランティア活動」が行われました。冬の澄んだ空気の中、ボランティアの皆様が選んでくださったのは、子どもたちの心にポッと火を灯すような、温かくも深い4冊の物語です。それぞれの教室で繰り広げられた、生き生きとした様子をレポートします。

【教室に広がる、食い入るような「視線」と「静寂」】

ボランティアの方が絵本を開くと、それまで賑やかだった教室が、一瞬にして物語の世界に包まれました。

「今日は、どんなお話が始まるんだろう?」

子どもたちの背筋がスッと伸び、目は絵本に釘付け。物語の続きを待つ、心地よい緊張感と静寂が教室を支配します。

【今回紹介された4冊の素敵な絵本】

ボランティアの皆様が、それぞれの学年に合わせて「今、伝えたい」と思いを込めて選んでくださった本をご紹介します。

低学年の部屋:『ふまんがあります』(作:ヨシタケシンスケ)

子どもたちの絶大な支持を集めるヨシタケシンスケさんの人気作です。「どうしてお風呂はすぐ入らなきゃいけないの?」といった日常の不満に対し、大人が愉快な(?)言い訳で答えるお話。

子どもたちの反応: 「あはは!あるある!」、「ぼくもそれ言いたい!」と、思わず笑い声が漏れていました。

中学年の部屋:『バナナのはなし』(文:伊沢尚子)

身近な果物「バナナ」の不思議に迫る科学絵本。ボランティアさんがページをめくるたびに、バナナの意外な秘密が明かされます。

子どもたちの反応: 「えっ、バナナの木って木じゃないの?」、「そうだったんだ!」と、驚きの表情で身を乗り出す姿が印象的でした。

中学年の部屋:『さくらいろのりゅう』(作:町田尚子)

美しい色彩と幻想的な世界観が魅力の一冊。繊細な描写に、子どもたちは静かに見入っていました。

子どもたちの反応: 「きれいでかっこいい…」と、うっとり。想像力の翼を広げ、色の世界を旅しているようでした。

高学年の部屋:『ぼくはなきました』(作:くすのきしげのり)

今回の読み聞かせで、最も心に深く刻まれた一冊かもしれません。

【エピソード】「自分のいいところ」を見つけたい

『ぼくはなきました』は、学校で「自分のいいところ」を書くことになり、悩んで泣いてしまう男の子のお話です。物語の読み聞かせが進む中、ある教室では一人の児童が、主人公の気持ちに寄り添うように、一生懸命「自分のいいところ」を考え、そして、ポロリと涙をこぼしました。

「自分には、いいところなんてあるのかな……」

そんな不安が、小さな心にあふれたのかもしれません。しかし、その時そばにいた先生が、優しくこう声をかけました。

「一生懸命考えて、泣いちゃうくらい真面目に向き合えること。それこそが、あなたの素晴らしい『いいところ』なんだよ。」

その言葉に、見守っていた私たちも心がほっと温かくなりました。自分を見つめる強さと、それを包み込む優しさ。物語を通じて、大切な心の交流が生まれた瞬間でした。

【言葉の力、物語の力】

令和8年最初の読み聞かせも、子どもたちの感性を揺さぶる素晴らしい時間となりました。ボランティアの皆様、お忙しい中、子どもたちのために本を選び、足を運んでくださり本当にありがとうございました。皆様が届けてくださる「言葉」は、子どもたちの心の栄養となり、これからの成長を支える糧となるはずです。次回はどんな物語に出会えるでしょうか。今から楽しみです!

1月21日(水) 【4年生 総合的な学習の時間】福祉体験!~ボッチャとドッチビーでつなぐ笑顔の輪~

4年生は今、総合的な学習の時間で「福祉」を大きなテーマとして学んでいます。「だれもが安心して暮らせる社会」とはどんな社会だろう? 自分たちにできることは何だろう?

そんな問いへの理解を深めるため、今回の授業では、お隣の保育園から年長さんを招待し、地域の皆様のお力をお借りして、体験を通した福祉学習を行いました。体育館は終始、温かい笑顔と活気に包まれました。

【地域の強力なサポーターの皆様に感謝!】

今回の活動は、多くの地域の方々の支えによって実現しました。 都城市社会福祉協議会、地区の体育指導委員、民生委員の皆様が講師やサポート役として駆けつけてくださいました。専門的な用具の準備から、分かりやすい指導、温かい見守りまで、子どもたちの学びを全面的にバックアップしていただき、心より感謝申し上げます。

【パラスポーツ「ボッチャ」に挑戦!車椅子で見える世界は?】

前半のメイン活動は、パラスポーツ(障がい者スポーツ)の一つである「ボッチャ」です。赤と青のボールを投げ、白い目標球にどれだけ近づけられるかを競います。年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるのが魅力です。

さらに今回は、車椅子に乗車しての体験も行いました。

「うわっ、視線が低い! いつもと景色が全然ちがう」、「座ったままだと、ボールを投げるのに力がいるね。コントロールが難しい!」

実際に車椅子に乗ることで、普段は何気なく行っている動作が難しくなることや、目線の変化による恐怖感や不便さを肌で感じていました。座学だけでは得られない、「相手の立場に立つ」という貴重な気づきの時間となりました。

【小さなお客様といっしょに。4年生が見せた「頼もしい優しさ」】

今回は、お隣の保育園の年長さんも一緒に活動しました。4年生にとっては、かわいい「後輩」たちです。ボッチャのルールを優しく教えたり、ボールが投げやすいようにサポートしたり。「どうすれば伝わるかな?」、「楽しんでくれるかな?」と、相手のことを一生懸命に考える4年生の姿が印象的でした。

普段は元気いっぱいの4年生も、この日はすっかり頼もしい「お兄さん・お姉さん」の顔。小さなお子さんへの自然な気遣いは、これまで学んできた「思いやりの心」が行動として表れた瞬間でした。保育園のみんなの楽しそうな笑顔を見て、4年生もとても嬉しそうでした。

【後半は「ドッチビー」で大盛り上がり!笑顔がつながる大きな輪】

後半は、柔らかいフライングディスクを使った「ドッチビー」体験です。今回は、空中に設置された大きな輪っかの中を通すゲームに挑戦しました。

「やったー、入った!」、「おしい、もう少し右!」 学年や立場を超えて応援し合い、成功したときにはハイタッチで喜びを分かち合いました。スポーツを通して、自然と心が通い合う、温かい交流の場となりました。

【まとめ:体験を「自分事」として捉える確かな一歩】

地域の専門家の皆様から直接指導を受け、多様な人と関わり、自ら体を動かした今回の体験。 教科書で学んだ「福祉」の知識が、実感を伴った「自分事」としての学びに変わった一日でした。

「楽しかった!」だけで終わらせず、車椅子体験で感じた不自由さや、年長さんへの接し方で工夫したことなどを振り返り、今後の総合的な学習の時間での探究活動に繋げていきたいと思います。

1月20日(火) 【6年生 理科】てこの秘密を解き明かせ!~小さな力で大きなものを動かすには?~

最高学年である6年生の教室は、さすがの集中力に包まれていました。 理科の時間は、新単元「てこのはたらき」の学習です。私たちの身の回りには、小さな力で重いものを動かしたり、作業を楽にしたりするための道具がたくさんあります。その基本原理である「てこ」について、実験を通して深く学ぶ時間となりました。

【理科室での真剣な眼差し。「てこ」の基本をマスター】

まずは、黒板に書かれた学習問題に向き合い、基礎知識の確認です。 棒を使ってものを持ち上げる際の、支える点である「支点」、力を加える点である「力点」、そして物が持ち上がる点である「作用点」。 この3つの重要なポイントを学び、それぞれの位置関係が「力の大きさ」にどう影響するのか、予想を立てていきました。

【「驚きの手応え!「えっ、こんなに軽いの!?」】

いよいよ、実験用てこを使った検証です。黒板の問題を解決するために、実際におもりを持ち上げてみます。教室のあちこちから、実験を通したリアルな反応が聞こえてきました。

「うわ、重い! 結構力入れないと持ち上がらないよ。」 (力点が支点に近い時、腕にぐっと力が入る様子)

しかし、条件を変えて試してみると、その反応は一変します。

「えっ、うそ! 指一本でいける!?」、「さっきまであんなに重かったのに、まるで発泡スチロールみたいに軽くなった!」 (力点を支点から遠ざけた時、すっと持ち上がる驚きの感覚)

腕に伝わる確かな「手応え」の違い。数値だけでなく、自分たちの筋肉の感覚として「てこの規則性」を体感した瞬間、子どもたちの目は輝き、知的好奇心が一気に高まりました。

【対話から生まれる納得感。「最強の組み合わせ」はどっち?】

授業の最後には、「できるだけ小さな力で、おもりを持ち上げるには、作用点と力点をどのような組み合わせにすればよいのか」という核心に迫る課題について、班ごとに話し合いました。

「やっぱり、力点は支点から遠いほうがいいよね。さっき実験で一番軽かった。」

「作用点はどう? 支点に近いほうが楽だった気がするよ。」

「じゃあ、その二つを組み合わせたら『最強』なんじゃない?」

それぞれの体感を元に、論理的に推論し、班としての結論を導き出していきます。 単に知識を覚えるだけでなく、実験結果を多面的に捉え、友だちと対話しながらより妥当な考えをつくりだしていく姿は、さすが6年生。頼もしさを感じる授業風景でした。

【まとめ:理科の学びを日常の「便利」に繋げる】

今回の学習で、子どもたちは「小さな力で大きな仕事をする」ための秘密を解き明かしました。 ご家庭でも、ハサミや爪切り、栓抜きなどを見かけたら、「支点はどこかな?」、「どうして楽に切れるのかな?」と、ぜひ話題にしてみてください。きっと、授業で得た知識を得意げに話してくれるはずです。

1月16日(金) 【1年生 生活科】冬の風となかよし!~手作りだこで校庭を駆け回りました~

冬の澄み渡る青空の下、1年生の元気な声が校庭に響き渡りました。 今、1年生は生活科で「ふゆとなかよし」という学習に取り組んでいます。今回は、その中の「ふゆの あそびをくふうしよう」という活動で、自分たちで作った「たこ」をあ げる体験をしました。

【世界に一つだけ!お気に入りの絵を描いた自慢の「たこ」】

たこあげの前に、まずは自分たちでたこの準備です。白いビニールのたこに、思い思いの絵を描きました。

「私のたこは『どうぶつえん』なんだよ。ねこさんとゾウさんも描いたの」、「ぼくはライオン!強そうでしょう?高くあがりそう!」、「カラフルなハートと星をたくさん描いたから、空の上できれいに見えるよ!」

写真の中の子どもたちは、完成した自分だけのたこを誇らしげに見せてくれました。ライオンやネコ、キリンにカラフルな図形など、どれも個性的で、空に舞い上がるのを今か今かと待っているようでした。

【風をつかまえて!「もっと速く走ろう!」】

いよいよ校庭に出て、たこあげのスタートです。 最初は「どうすればあがるのかな?」と戸惑っていた子もいましたが、走るとたこがふわりと浮き上がることに気づくと、みんな夢中で駆け出しました。

「風が来たよ!今だ!」、「うわぁ、あんなに高くあがった!」、「糸をのばすと、もっともっと高くいくよ!」

校庭を端から端まで一生懸命に走る子どもたち。風の力や向きを感じ、どうすれば高くあがり続けるかを自然に工夫する姿が見られました。たこが空高く舞い上がると、あちこちで歓声と笑顔がはじけていました。

【遊びを通して学ぶ「冬」のおもしろさ】

今回の活動は、ただ遊ぶだけではありません。 生活科の単元「ふゆとなかよし」には、冬の自然の特徴(風の強さや冷たさ)を肌で感じ、それを利用した遊びの面白さに気付くという大切な目標があります。

「走るとたこが重くなる気がする!」、「風が吹くと引っ張られるよ!」といった気付きは、まさに五感を通した学びそのものです。自分たちが工夫することで遊びがもっと楽しくなる体験は、子どもたちの知的好奇心を大きく刺激してくれました。

【まとめ:冬を味方にして、もっと元気に!】

冬は寒くて外に出るのが億劫になりがちですが、1年生は「冬の風」を味方につけて、心ゆくまで楽しむことができました。 自分たちで作ったたこが青空に舞う光景は、きっと素敵な冬の思い出になったことでしょう。これからも、季節ならではの遊びや発見を大切にしながら、寒さに負けない元気な心と体を育んでいけるようサポートしてまいります。

【保護者の皆様へ】

お子様が持ち帰ったたこには、どんな工夫や思い出が詰まっているでしょうか。ぜひご家庭でも、学校での「たこあげ」のお話を聞いてみてくださいね。

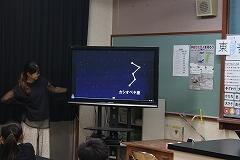

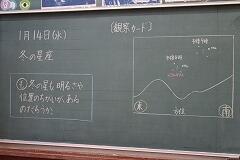

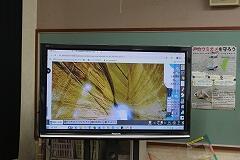

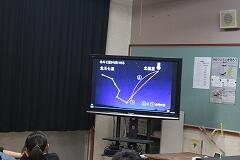

1月14日(水) 星の秘密を解き明かせ!~4年生理科「冬の夜空」で見つけた驚きとICTの活用~

寒さが本格的になり、夜空が一段と美しく澄み渡る季節になりました。 今、4年生の理科では「冬の夜空」をテーマに、星の動きや特徴について学習しています。今回は、観察から発見、そしてICTを活用したまとめまで、盛りだくさんだった授業の様子をお伝えします。

【「ベテルギウスは赤っぽい!」観察カードに詰まった大発見】

授業の始まりは、子どもたちが事前に取り組んだ「観察カード」の共有からです。夜、実際に空を見上げて描いたスケッチには、オリオン座の凛々しい姿が並んでいました。「先生、ベテルギウスはちょっと赤っぽかったよ。」、「反対側のリゲルは青白いね。全然色が違う。」黒板には、子どもたちの気付きが次々と書き出されていきます。星には「明るさ」だけでなく「色」にも違いがあること、そして「時間が経つと位置は変わるけれど、並び方(形)は変わらない」こと。自分たちの目で確かめたからこそ、言葉に熱がこもります。

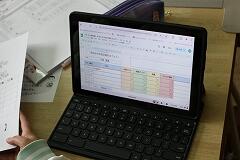

【圧巻!スプレッドシートへの超速タイピング】

驚かされたのは、授業後半の「ふりかえり」の時間です。子どもたちは手慣れた様子でChromebookを開くと、Google スプレッドシートに自分の気付きを次々と入力していきます。

「最初、星の位置が動くって知ってびっくりしました。」、「冬の大三角も、夏の大三角と同じで星によって色が違うのがわかったよ。」

キーボードを叩く音だけが教室に響く、集中した時間。「一人一人が自分の考えを言葉にする」という作業が、ICTを使うことで非常にスムーズかつスピーディーに行われていました。友達の意見もリアルタイムで見ることができるため、「あ、その考えいいな。」という新たな気付きも生まれているようです。

【支え合い、深め合う。星座早見盤とデジタル教材】

最後は、さらに学びを深めるための復習タイム。ここでは「アナログ」と「デジタル」の両方を駆使していました。

星座早見盤で協力:「この日のこの時間は……ここかな?」と、床に早見盤を広げて友達と操作を教え合う姿が見られました。

動画でクイズに挑戦:端末で「星の並び方は時間が経つとどうなる?」といった復習クイズに挑戦。正解すると「よし!」と小さくガッツポーズをする子も。

デジタルで効率よく学びつつ、友達との対話で理解を深める。そんな「ハイブリッドな学び」が、4年生の教室には自然と根付いています。

【まとめ:今夜、お子さんと一緒に空を見上げてみませんか?】

授業の最後、子どもたちの振り返りには「冬の星にも、明るさや位置の違いがある」という結論がしっかりと刻まれました。学校で学んだことは、実際の夜空の下でさらに確かな知識に変わります。今夜、もし空が晴れていたら、ぜひお子さんと一緒にオリオン座を探してみてください。「あの赤っぽい星が、ベテルギウスだよ!」 そんな生き生きとした解説が、冬の夜を温かくしてくれるかもしれません。

1月8日(木) 【3学期始業式】次の学年への「0学期」がスタート!目標を力に変えて

新しい年を迎え、校内に元気な子どもたちの声が戻ってきました。本日行われた3学期始業式の様子をお伝えします。

【3年生代表児童による「新年の決意」】 始業式では、3年生の代表児童2名が、3学期の目標を堂々と発表しました。

【代表児童Aさん:苦手を克服し「下級生のお手本」へ】 Aさんは、2学期の反省を成長の糧に変える、前向きな3つの目標を発表しました 。

①漢字の練習:2学期の50問テストでの手応えを自信にし、さらに良い点を目指して集中する 。

②隅々までの掃除:2学期に十分にできなかった反省を活かし、きれいに掃除をする 。

③音楽(リコーダー):苦手な高い音や低い音をしっかり出せるよう努力する 。

【代表児童Bさん:4つの目標で「自分をもっと好きに」】 Bさんは、「自分を好きだと思えるかしのっ子」を目指し、4つの具体的な目標を掲げました 。

①文字の丁寧さ:2学期の振り返りを活かし、文字の形だけでなく大きさにも気をつける 。

②新しい教科への挑戦:理科や外国語に加え、3学期は社会も得意になれるよう頑張る 。

③「さしすせそ」の掃除:2学期に引き続き「すみずみまできれいに」を徹底する 。

④吹奏楽部(トランペット):2曲以上を完璧に演奏できるように練習に励む 。

その姿を見つめる周りの子たちからは、「トランペット、2曲も吹けるようになるなんてすごいね!」「私も掃除、もっと頑張ろうかな」というひそひそ話が聞こえてきそうです。二人に共通していたのは、「4月からは4年生。下級生のお手本になりたい。」という強い自覚でした 。

【校長先生のお話:最高に効く「努力という名のくすり」】 校長先生からは、3学期を過ごす上での大切なキーワードが贈られました。

①3学期は「次の学年の0(ゼロ)学期」:3学期は1年間の「最終章」であると同時に、4月から新しいステージへ羽ばたくための「準備(0学期)」の期間です 。

②「学習の健康診断」と自分の宝物:来週実施される学力検査(CRT)について、校長先生は「学習の健康診断」だとお話しされました 。テストは誰かと比べるものではない 。「ここが難しいな」という気づきこそが、成長のための「宝物」である 。

③「努力」という名の特効薬:自分の苦手が見つかったら、それを復習することが「自分にぴったりの、最高に効くくすり」になります。そのくすりの名前は、「努力」です 。 少し苦い(大変な)時もありますが、自分で選んで取り組む努力は、自分を大切にする心(自尊感情)を大きく育ててくれます 。

校長先生が掲げた「自分のことが好きと思える かしのっ子」の掲示を、子どもたちは食い入るように見つめていました。自分の力で「自分を好きになる」という言葉が、一人一人の心に深く届いたようです。

【まとめ:一日一日を大切に】 3学期はとても短い学期ですが、子どもたちが自分で見つけた「努力という名のくすり」を使いながら、健やかに成長していけるよう、職員一同、精一杯サポートしてまいります 。保護者・地域の皆様、今学期も子どもたちの頑張りを温かく見守り、応援していただければ幸いです。

1月1日(木) 【令和8年スタート】あけましておめでとうございます〜輝く3学期に向けて〜

あけましておめでとうございます。 穏やかな天候のもと、令和8年の新しい年がスタートしました。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。冬休み中、「かしのっ子」のみなさんは元気に過ごせましたか? 静かな校内では、先生たちがみなさんの元気な笑顔に会える日を今か今かと楽しみに待っています。

昨年は、菓子野小学校の教育活動に対し、多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。本年も、子どもたちが夢や希望を持って成長できるよう、職員一同全力で取り組んでまいります。

【寒さに負けず、出番を待つ花々】

校庭を歩くと、冬の寒さに耐えながら鮮やかに咲くパンジーの姿が目に飛び込んできます。

「赤や黄色、紫!お花たち、寒くないのかな?」、「きっと、僕たちが登校してくるのを応援してくれてるんだよ!」

そんな子どもたちの賑やかな会話が今にも聞こえてきそうです。

花壇のパンジーだけでなく、白い鉢に植えられたたくさんの苗たちも、春の出番を待って整然と並んでいます。これらは卒業式や入学式で、学び舎を彩る大切な立役者たち。子どもたちの成長と同じように、一歩ずつ、着実に根を張っています。

【静かな校舎と、見守り続ける大樹】

冬空の下、葉を落とした校庭の大樹がどっしりと構えています。子どもたちがいない冬休みの学校は少し寂しげですが、この木は一年中、菓子野小学校の歴史とかしのっ子の成長をじっと見守ってくれています。「3学期も、みんなが元気に走り回るのを待っているよ。」風に揺れる枝が、そう語りかけているようです。

【3学期は「1年間のまとめ」の季節】

校門横の掲示板も、お正月仕様にリニューアルされました。掲示されている「3学期の主な行事」を見ると、1月のCRTテスト、2月の参観日、そして3月の卒業式・修了式と、大切な節目が続きます。3学期は、次の学年へのステップアップに向けた「まとめの時期」です。一日一日を大切に、実りある学校生活を送れるようサポートしてまいります。

令和8年が、皆様にとって明るく、希望に満ちあふれた一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。引き続き、この菓子野小ホームページでは、かしのっ子の学習や生活の様子を積極的に発信してまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【保護者の皆様へ】 始業式には、お子様の元気な顔が見られることを楽しみにしています。持ち物の準備や健康管理など、ご家庭でのサポートをよろしくお願いいたします。

12月26日(金) 笑顔で締めくくる2学期~4・5年生の「手作りクリスマス会」に潜入!~

早いもので、2学期もいよいよ最終日(12月24日)。 校舎を歩いていると、3年生が真剣な表情で冬休みの計画を立てていました。その離れた棟の教室からは、何やら楽しそうな笑い声が…。

実は同じ2時間目、4年生と5年生の教室では、自分たちで企画した「お楽しみ会(クリスマス会)」が開催されていました。

【4年生】工夫がいっぱい!「クリスマスバスケット」と英語クイズ

4年生の教室に入ると、黒板にはクリスマス一色に彩られた可愛らしい式次第が! プログラムの一つ目は、フルーツバスケットをアレンジした「クリスマスバスケット」です。

「トナカイさん、動いて!」、「次はサンタクロースの番だよ!」

子どもたちの手元には、自分たちで描いたトナカイやサンタ、もみの木のイラストカードが。「次はどのグループかな?」と、ドキドキしながらカードを握りしめる姿がとても印象的でした。

その後は、女の子による読み聞かせタイム。 ただ物語を読むだけでなく、「『そり』は英語で何て言うかな?」とクイズを出す場面も。 「スレー(sleigh)!」と元気よく発音を真似する様子に、日頃の外国語活動の成果がキラリと光っていました。

【5年生】演出はプロ顔負け? ITを駆使した「いす取りゲーム」

5年生の教室では、白熱の「いす取りゲーム」が行われていました。驚いたのは、その演出方法です。

今の時代の子どもたちは、ICT機器を使いこなす名プロデューサー。大型モニターにはインターネットで見つけた華やかなクリスマス映像が流れ、雰囲気たっぷりの音楽が教室を包みます。

「音楽がいつ止まるかドキドキするね。」、「止まった!!」

大型モニターと自分たちのアイデアを組み合わせることで、いつもの「いす取りゲーム」がさらに特別なイベントへと進化していました。

【子どもたちの「自主性」が輝いた最高の時間】

今回のクリスマス会で何より素晴らしかったのは、子どもたちが主体となって準備を進めたことです。黒板に描かれた丁寧なイラストや式次第からは、「みんなで2学期を楽しく締めくくろう。」という熱い思いが伝わってきました。自分たちで考え、工夫し、実行する。そんな菓子野小の子どもたちの成長を強く感じるひとときでした。

【2学期の感謝を込めて】

本年も、菓子野小学校のホームページを通して子どもたちの活動を見守ってくださり、誠にありがとうございました。

保護者の皆様、地域の皆様の温かいご支援のおかげで、子どもたちは2学期もたくさんの学びと笑顔を得ることができました。

来年も、子どもたちの輝く姿をたくさんお届けしてまいります。 皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

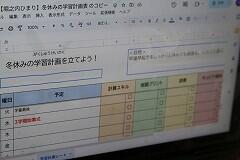

12月25日(木) 「冬休み、何する?」3年生がGoogleスプレッドシートで自分だけの「冬休み計画表」を作成!

2学期の終業式が無事に終わった2校時。教室をのぞいてみると、3年生の子どもたちが何やら真剣な表情でタブレットに向かっていました。明日から待ちに待った冬休み。今回は、Googleスプレッドシートを活用して作成した「冬休みの計画表」の様子をレポートします。

【12月中に宿題を終わらせる!?頼もしい目標がずらり】

3年生の教室では、カチカチとキーボードを叩く心地よい音が響いています。画面をのぞいてみると、そこにはカラフルに色分けされた自分専用の計画表が。

まずは「冬休みの大きな目標」の入力です。

「よし、目標は『12月中に宿題を全部終わらせる』にするぞ!」、「私は『早寝早起きを頑張る』。あと、いとこと遊ぶのも楽しみ!」

そんな声が聞こえてきそうなほど、子どもたちの入力する文字にはやる気がみなぎっています。中には、おじいちゃんの家で行われる「おもちつき」など、冬ならではの家族行事を楽しみに打ち込んでいる子もいました。

1枚目の画像の目標には、「早寝早起きをしっかりと休みでも頑張る。いとこと遊ぶ。」 自分の生活をしっかり見つめた素敵な目標ですね。

【自分で決める「4つの取組」と「一行日記」】

今回の計画表の特徴は、ただ予定を書くだけでなく、自分で決めた4つの学習項目(計算スキル、宿題プリント、読書、キュビナ等)を毎日チェックできるようになっている点です。

計算スキル: 苦手を克服するチャンス!

宿題プリント: 計画的に進めて余裕を作ります。

読書: 冬の夜長に、じっくり本の世界へ。

キュビナ(Qubena): タブレットを使って効率よく復習!

さらに、その日の出来事を振り返る「一行日記」の欄もあり、毎日を大切に過ごそうとする工夫が凝らされています。「28日はおじいちゃんちでおもちつき!」 予定を入れると、休みがもっと楽しみになりますね。

【ICTと「手書き」を使い分けるハイブリッド学習】

驚いたのは、子どもたちのタイピングスキルの高さです。ローマ字入力もスムーズで、表の枠に合わせてテキパキと入力していく姿は、まさに現代の小学生!

一方で、手元の紙のプリントで考えを整理してからタブレットに入力するなど、「アナログ(手書き)」と「デジタル(ICT)」を上手に使い分けている姿も印象的でした。画面とプリント、両方を見比べながら真剣にペンを走らせる姿も見られました。

【充実した冬休みになりますように!】

自分で計画を立てることは、自分の生活をコントロールする「主体性」を育む大切なステップです。「いつ、何を、どれくらいやるか」を自分で決めた3年生のみんななら、きっと充実した14日間を過ごせるはず。3学期の始業式、一回り大きく成長したみんなに会えるのを楽しみにしています!

保護者の皆様へ お子様が持ち帰るタブレットの中に、この「計画表」が入っています。ぜひ、ご家庭でも「どんな計画を立てたの?」と話題にしてみてくださいね。

12月24日(水) 2学期終業式 ~「心のプレゼント」と確かな成長を振り返って~

12月24日(水)、長かった2学期の締めくくりとなる終業式を行いました。持久走練習や修学旅行、宿泊学習、日々の授業など、子どもたちが「本気」で取り組んだ多くの場面が思い出される1日となりました。

【 ◆代表児童による作文発表:努力と感謝で築いた2学期】

終業式では、5年生の代表2名が2学期の歩みを堂々と発表してくれました。

代表児童Aさん:具体的な目標と委員会への情熱 算数の面積や約数の学習、国語の物語文の読み取りなど、学習面で着実に力をつけたことを振り返りました。また、図書委員として「全校のみんなに喜んでもらいたい」という思いで紹介文を作成するなど、高学年としての責任感と他者への貢献意欲を示しました。

代表児童Bさん:体験を通じた心の成長と未来への展望 宿泊学習での班の協力や、地域の方との稲刈り体験など、多彩な活動を振り返りました。特にボランティア活動で花を植えた際、周囲から「ありがとう」と感謝されたことが大きな喜びとなり、その自信を糧に来年の6年生に向けてさらに成長したいという力強い決意を語ってくれました。

【◆校長先生のお話:「心のプレゼント」で自分をもっと好きになろう】

校長先生からは、2学期の振り返りとともに、「自分のことが好きだと思える『かしのっ子』になってほしい」というメッセージが伝えられました。

特に、12月に行った「心のプレゼント週間(ぽかぽかスタンプラリー)」では、学校中にたくさんの「優しさ」があふれました。校長先生が紹介された、素敵なエピソードを2つお伝えします。

「学校のために」という自発的な行動 4年生のある児童たちは、毎朝7時30分からコツコツと落ち葉を掃き、学校をきれいにしてくれました。誰かに言われたからではなく、「自分たちの力で学校を良くしたい」という真っ直ぐな心が、多くの人を清々しい気持ちにさせてくれました。

「ちょっとした優しさ」の言葉かけ 3年生のある児童は、鉛筆を忘れて困っている友達に気づき、「かそうか?」と自分から優しく声をかけました。その一言が、不安だった友達の心をどれほど温かく包み込んだことでしょう。

「人に優しくすると、自分の心も温かくなる」という魔法を、子供たちは日々の生活の中で実践しています。

【◆ 2学期の活躍を讃えて:表彰式】

式の最後には、スポーツや文化面、日々の活動で輝かしい成果を収めた児童の表彰を行いました。賞状を受け取る誇らしげな表情からは、これまで積み重ねてきた努力への自信が溢れていました。

明日から冬休みが始まります。ご家庭でも、子供たちが「お手伝い」や「元気な挨拶」という心のプレゼントを届けてくれることを願っています。3学期、さらに成長した皆さんに会えるのを心待ちにしています。

12月23日(火) 【4年生 外国語活動】「伝えたい」気持ちを育む~ICTとALTで広がる「学校」の世界~

こんにちは。今回は4年生の外国語活動の授業にお邪魔しました。 現在4年生では、「お気に入りの場所を紹介しよう(This is my favorite place.)」という学習に取り組んでいます。その学習の様子をお届けします。

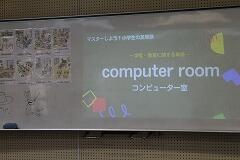

【ALTの先生と一緒に!英語で言ってみよう「学校の教室」】

授業の前半は、学校の中にあるたくさんの「教室」の名前を英語で知るところからスタートです。ホワイトボードに映し出されたのは、「computer room(コンピュータ室)」や「music room(音楽室)」といったおなじみの場所。子どもたちは、ALTの先生のネイティブな発音をよく聴き、その後に続いて元気よくリピートしていました。

「校長室って principal’s office って言うんだ。ちょっと長いけど言えたよ。」、「Gym(体育館)は短いね。」

理科室、保健室、図工室……。普段過ごしている学校のはずなのに、英語で言ってみるだけで、なんだか少し新しい場所に感じられるから不思議です。

【クイズで大盛り上がり!Kahoot!(カフート)でリスニング】

授業の後半は、子どもたちが大好きな1人1台端末(Chromebook)の出番です。 学習アプリ「Kahoot!(カフート)」を使って、聞き取りクイズに挑戦しました。

端末からは英語の音声が流れます。「playground」という声が聞こえると、画面に表示された「運動場」、「プール」、「図書室」などの選択肢から、これだっ!と思うものをタップ!

「あっ、今の聞こえた。playground は運動場だよね。」、「よし、正解!次の問題は何かな?」(※子どもたちの心の声が聞こえるような学習の様子でした。)

イヤホンを耳に当てて真剣に音を聴き取る子、正解して思わず小さなガッツポーズをする子。教室中が心地よい緊張感とワクワクした熱気に包まれていました。

【楽しみながら、主体的に学ぶ】

これまでの「教科書を見るだけ」の学習とは違い、クイズ形式でテンポよく進むICTを活用した授業では、子どもたちの集中力が途切れません。間違えてしまっても「次は当てるぞ!」とすぐに切り替えられるのも、ゲーム感覚で学べる良さの一つです。こうして楽しみながら単語を繰り返すことで、自然と英語の音が耳に馴染んでいきます。

【次は「自分のお気に入りの場所」を伝えます!】

今日の授業で、学校にあるたくさんの教室の言い方をマスターした4年生。 次回の授業からは、これらを組み合わせて「自分のお気に入りの場所」を友達に紹介する活動に入ります。

「僕は理科室が好きだな。」、「私は図工室!」子どもたちがどんな理由を添えて、英語でお気に入りの場所を伝えてくれるのか、今からとても楽しみです。

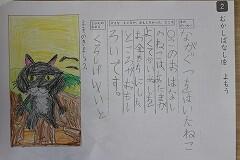

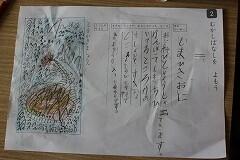

12月22日(月) 本はともだち!1年生が「むかしばなし」の世界へ ~自分の経験とつなげて読む楽しさ~

1年生の教室を覗くと、子どもたちが一冊一冊の絵本とじっくり向き合っていました。現在、国語の授業では「むかしばなしをよもう」という単元を学習しています。外国の昔話に親しみ、そこで感じたことを友達と共有しながら、読書の幅を広げていく学習です。

【「おかゆのおなべ」から始まった、心の冒険】

この学習のスタートは、みんなで読んだ『おかゆのおなべ』でした。「おもしろい言葉があったよ。」、「ここがびっくりした。」と、まずは心に残った場面を出し合いました。先生が大切にしているのは、「本の中のお話」と「自分自身の経験」をリンクさせることです。

「不思議なおなべ、いいなあ。私もお腹が空いた時にあったらいいな。」、「あ、これ、お母さんがお料理してる時の匂いを思い出したよ。」

そんな風に、お話と自分の体験を結びつけることで、物語はもっと身近で楽しいものに変わります。先生が一人ひとりの発見を「それは素敵な気づきだね」と価値付けていくことで、子どもたちは「本を読むのって、なんだか心地いいな」と感じ始めているようです。

【世界に一つだけ!個性が光る「感想カード」作り】

これまでの授業では、いよいよ自分たちが選んだ外国の昔話を読み、感想をカードにまとめる活動を行いました。教室には、『ながぐつをはいたねこ』、『しまひきおに』、『ライオンとネズミ』など、魅力的な本がずらり。子どもたちは集中してページをめくり、お気に入りの場面を見つけていました。

子どもたちの生き生きとした「声」が聞こえてきそうです。

◆「このねこ、頭がいいんだよ。飼い主さんをお金持ちにするなんてすごいなぁ。」(『ながぐつをはいたねこ』を選んだ児童)

◆「おにと村の人が一緒に頑張っているところが一番好き。ぼくも運動会でみんなと頑張ったのを思い出したよ。」(『しまひきおに』を選んだ児童)

作成したカードには、力強い鉛筆の文字と、色鮮やかなイラストが並びます。文章だけで表現するのではなく、絵を添えることで、その子がどこに一番心を動かされたのかが、パッと見て伝わってきます。

【次のステップは「思いの分かち合い」】 今回作成した感想カードをもとに、次は友達同士で感想を伝え合う「交流会」が行われる予定です。

「自分はこう思ったけれど、友達はそんな風に感じたんだ。」、「その本、面白そう。今度借りてみようかな。」

そんな風に、感じ方の違いを認め合ったり、新しい本との出会いを楽しんだりする姿が見られることでしょう。

【「本はともだち」】 この学習を通して、子どもたちの心の中に、たくさんの素敵な物語が宝物として積み重なっていくことを願っています。ご家庭でもぜひ、「今日はどんな昔話を読んだの?」と声をかけてみてください。子どもたちの想像力豊かなお話が聞けるかもしれません。

12月19日(金) 【3年生】春を呼ぶ「一人一鉢活動」スタート!~心を込めてパンジーを植えました~

寒さの中にも、少しずつ春の足音が聞こえてくる季節となりました。 本校では、卒業式や入学式という大切な節目を華やかに彩るため、そして「命を大切にする心」を育む教育の一環として、全校で「一人一鉢活動」に取り組んでいます。こn回は、元気いっぱいの3年生がパンジーの苗植えに挑戦した様子をお届けします。

【卒業式・入学式へ向けて。感謝と歓迎の花を】 この活動で育てた花は、お世話になった6年生を送り出す卒業式や、新しい1年生を迎える入学式の会場に飾られます。「ありがとう」の感謝の気持ちと、「ようこそ」の歓迎の気持ち。子どもたちは、それぞれの思いを小さな苗に託し、春に満開の花を咲かせることを目指して大切に育てていきます。植物を育てる過程で、命の尊さや、手をかけることの喜びを肌で感じてくれることを期待しています。

元気にきれいに育つかな?こだわりの「パンジー植え」に挑戦!

色とりどりのパンジーの苗を前に、「わぁ、きれい!」「私は黄色にする!」と目を輝かせる3年生。担当の先生から、苗が元気に育つための「プロの手順」をしっかり教わりました。

【秘密は「スペシャル用土」と「トントン」のひと手間】 ①まずは、水はけを良くするために鉢底に籾殻(もみがら)をひとすくい。②次に、栄養満点に成分調整された「スペシャル用土」を半分ほど入れます。③そっとポットから取り出したパンジーの苗を、優しく配置します。④苗の周りに隙間なく用土を入れたら、ここがポイント! 植木鉢を地面で「トントン」と軽く叩き、土を落ち着かせます。

「スペシャルな土だから、すごく大きくなるかも!」、「トントンすると、苗がぐらぐらしなくなったよ!」、「根っこが伸びやすいように、ふかふかのベッドにしてあげなきゃね」

子どもたちは、小さな苗が心地よく過ごせるように、一つひとつの工程を丁寧に行っていました。土に触れる手つきはとても優しく、すでに「小さなお母さん・お父さん」の顔つきです。

【学級園にも広がる「やさしさ」の輪】 一人一鉢の作業が終わった後は、残った苗をみんなで学級園に植えました。殺風景だった冬の花壇が、あっという間に華やかに変身!最後にジョウロで水をあげながら、「冷たくないかな?」、「たくさんお水を飲んでね」と声をかける姿に、子どもたちの心の成長を感じました。

【春に満開の笑顔が咲くのを楽しみに】 これから毎日、子どもたちは自分だけの鉢に水やりをし、成長を見守っていきます。 時には花がしおれてしまったり、虫がついたりすることもあるかもしれません。そんな経験もまた、命と向き合う大切な学びの機会です。

春の式典で、子どもたちが育てた色とりどりのパンジーが、会場いっぱいに咲き誇るのが今から楽しみです。ご家庭でも、ぜひお子様の活動の様子を聞いてみてくださいね。

12月18日(木) なわとびの「お宝」発見!~1年生がジャンピングボードに夢中です~

冬の寒さが本格的になってきましたが、体育館の中は子どもたちの熱気でいっぱいです。 先日、体育館倉庫の掃除をしていたところ、以前使われていた「ジャンピングボード」が発見されました!

「これ、なあに?」、「ジャンプするところだよ!」

新しく登場したこの補助板に、1年生の子どもたちは興味津々。早速、体育の「なわとび学習」で活用することにしました。

【「魔法の板」で大ジャンプ!空飛ぶ1年生】 ジャンピングボードは、板のしなりを利用して高く飛び上がることができる、いわば「なわとびの特訓ボード」です。

「わあ!いつもより高く跳べる!」、「体がふわって浮くよ、先生見てて!」

ボードに飛び乗った子どもたちからは、驚きと歓喜の声が上がりました。地面で跳ぶのとは違う、独特の浮遊感にみんな夢中です。普段は「なわが足に引っかかっちゃう……」と少し苦手意識をもっていた子も、ボードの助けを借りることで、リズムよく「トントンッ」と跳べるようになり、パッと表情を輝かせていました。

【まえ跳び、後ろ跳び、そして憧れの「二重跳び」へ!】 最初は「まえ跳び」や「後ろ跳び」を練習していた子どもたちですが、ボードの感覚に慣れてくると、どんどん難しい技に挑戦し始めました。

◆腕をクロスさせて跳ぶ「交差跳び」、◆「シュシュッ!」と素早く回す「二重跳び」なかには、ボードの跳ね返りを上手く使って、1年生とは思えないような鋭いスイングで二重跳びに成功する子の姿も!

「やったぁ!はじめて二重跳びができた!」、「次はもっと速く回してみようかな?」

友達が成功するのを見て、「自分もやりたい!」と列に並ぶ子どもたちの目は、キラキラと輝いていました。自分の限界に少しずつ挑戦し、「できた!」という自信が積み重なっていく、素敵な時間となりました。

【冬の寒さを吹き飛ばすジャンプ!】 ジャンピングボードという強力な味方を得て、1年生のなわとび学習はさらに盛り上がっています。「できない」が「できる」に変わる瞬間。その喜びが、子どもたちの「もっとやりたい!」という意欲に繋がっています。これからも、楽しみながら体力づくりに励む子どもたちを、温かく見守っていきたいと思います。

12月17日(水) 【交通安全】2学期の登校班会を行いました ~安全な登下校は自分たちの手で~

寒さが一段と厳しくなってきた12月15日の朝、全校児童による「登校班会」が行われました。 4月の班会では、まだ大きなランドセルを背負って緊張していた1年生も、今ではすっかりたくましくなりました。今日は、長かった2学期の集団登校を振り返り、明日からの安全意識をさらに高めるための大切な時間となりました。

◆「ヒヤリ」としたことはない? 班ごとの真剣な振り返り

まずは、登校班ごとに分かれての反省会です。 4月当初は班長さんが一方的に教える場面が多かったのですが、今日の話し合いでは、下級生も積極的に発言する姿が見られました。高学年の子どもたちが中心となり、ふりかえりシートを見ながら丁寧に確認していきます。

「集合時間は守れているかな?」、「歩くスピード、1年生に合わせられていた?」、「あそこの交差点、車が急に来ることがあったよね」そんな声が聞こえてきそうです。特に素晴らしかったのは、「自分たちの班の課題」を自分たちで見つけようとする姿勢です。「挨拶の声が少し小さくなってきたかも」という反省が出ると、「じゃあ、明日から班長がもっと大きな声で先に言うね!」といった前向きな解決策も飛び出していました。

◆先生と確認! 危険箇所の再チェック

班ごとの話し合いが終わったところから、地区担当の先生も交えての確認が行われました。子どもたちだけの目線だけでなく、大人の目線からもアドバイスを行いました。 「冬になると、朝は太陽が低くてドライバーからみんなが見えにくいことがあるんだよ。」先生の問いかけに、「あ、そういえば!」とハッとした表情を見せる子どもたち。慣れが出てくるこの時期だからこそ、改めて気を引き締める良い機会となりました。

◆明日の朝、笑顔で学校に来るために

最後に、全体会として今現在の登校班の課題と、これから気をつけるべきポイントを確認しました。特にこれからの季節は、寒さから「ポケットに手を入れたまま歩く」、「フードを深く被って周りが見えにくくなる」といった危険が増えます。全体の話を聞く子どもたちの背筋はピンと伸び、その眼差しからは「明日からも無事故で登校するぞ」という強い意志が感じられました。

2学期も残りわずか。 保護者の皆様、地域の皆様、毎日の温かい見守り、本当にありがとうございます。 学校でも繰り返し指導を行いますが、ぜひご家庭でも「今日の登校班会、どうだった?」と話題にしていただき、安全についてお話しするきっかけにしていただければ幸いです。明日も元気に、安全に登校してくるみんなを待っています!

12月16日(火) 【避難訓練・番外編】「うわぁ、かっこいい!」真っ赤な消防車とレスキュー道具に大興奮

昨日の記事でお伝えした避難訓練の後、子どもたちが待ちに待っていたもう一つの「授業」がありました。 それは、校庭に来てくれた消防車の見学です!さっきまでの真剣な表情とは打って変わり、子どもたちは目を輝かせて「働く車」の周りに集まりました。

【「ボタンがいっぱい!」消防車の秘密に迫る】

間近で見る消防車の迫力に、みんな興味津々です。 普段は見ることができないポンプ室の計器や、きれいに巻かれたホースの棚が開かれると、「おお~!」という歓声が上がりました。

「このメーター、何に使うの?」、「ここから水が出るんだって!すごいね。」、「ホースってこんなにたくさん積んであるんだ…重くないのかな?」、「プールの水も使うんだって。」

消防署の方が一つ一つの質問に丁寧に答えてくださり、子どもたちはメモを取るのも忘れて聞き入っていました。

【「ロボットみたい!」レスキュー道具の重さを体験】

さらに、今回は特別な道具も見せていただきました。 交通事故などでドアが開かなくなった時に使う、鉄を切ったり広げたりする「救助工作機材(カッターやスプレッダー)」です。

「うわ、でっかいハサミみたい!」 「これ、持ってみる?」と言われて、代表の子が挑戦してみましたが…。

「……お、重い!!」 「これを片手で持って走るの!? 消防士さんってすごいなぁ」

強くて頼もしい消防士さんの姿に、憧れを抱いた子も多かったようです。

【小さな応援団に見守られて】

実はこの日、小学生の訓練が始まる少し前に、お隣の保育園の子どもたちが運動場へ遊びに来ていました。保育園のみんなは、小学生より一足お先に消防車を見学。「あかいくるま、おおきいね!」と大喜びの様子でした。 そして、その後の避難訓練では、お兄さん・お姉さんたちが真剣に避難する様子を、端の方からじっと見守ってくれていました。

小さな子どもたちにとっても、小学生の「本気」の姿は、かっこいいお手本に見えたかもしれません。 こうして異年齢の子どもたちが、同じ場所で「安全」について触れ合えるのも、地域に開かれた学校ならではの光景です。

見て、触れて、直接話を聞くことで、教科書だけでは分からない「地域の安全を守る仕事」のすごさを肌で感じた時間でした。 ご協力いただいた消防署の皆様、本当にありがとうございました!

12月15日(月) 命を守る「本気」の備え ~ブラインド方式での火災避難訓練と消火体験~

12月5日(金)、全校児童による火災避難訓練を実施しました。 今回は、地域の消防署の方々と、学校の消防設備を点検していただいている防災会社の方々にご協力をいただき、例年以上に実践的な訓練となりました。

空気が乾燥し、火災が起きやすくなるこの季節。 「もしも」の時に自分の命、みんなの命を守るために、子どもたちも先生たちも真剣な表情で取り組みました。

【「火元はどこ?」緊張感あふれるブラインド訓練】

今回の訓練の大きな特徴は、「ブラインド訓練」です。 これは、あらかじめ出火場所を知らせずに行う訓練のこと。「家庭科室から出火」などのシナリオを当日まで隠し、突然の非常ベルからスタートしました。

さらに、消防署の方のご協力で、無害な煙(発煙筒)を焚いて、実際の火災現場のような視界の悪さも再現しました。

「火事はどこだ!?」、「煙が見えるぞ、あっちじゃないか?」

先生たちも連携して火元を探しますが、煙が流れる中、正確な場所を特定して全校放送を入れるまでの難しさを改めて痛感しました。実際にやってみることで、「火災発生時の情報の伝達」がいかに難しいか、そして大切かという貴重な課題を見つけることができました。少し時間はかかりましたが、子どもたちは先生の指示をよく聞き、ハンカチで口を覆って、素早く運動場へ避難することができました。

【「ピン・ポン・パン!」そして「後ずさり」?消火器の使い方を体験】

避難が完了した後は、防災会社の方のご指導の下、水消火器を使った消火訓練を行いました。 まずは合言葉の確認です。

ピン: 安全栓(ピン)を抜く ポン: ホースを外して火に向ける パン: レバーを強く握る(パン!)

そして今回は、さらに一歩進んだプロの技も教えていただきました。 それは、「ホースの先を左右に動かすこと」と「後ずさりながら逃げること」です。

「わっ、火がついた!」、「火の根っこを狙って…」、「そうそう、ホースを左右に振って!」、「消えても油断しちゃダメなんだって。後ろを見ないで、後ずさりして戻るんだよ。」

防災会社の方からアドバイスを受けながら、「自分の身を守りながら、確実に火を消す」という動作を、体験を通じて学ぶことができました。見守る周りの子どもたちも、代表の友達がホースを左右に振る様子に合わせて体を動かしたり、「がんばれ!」と心の中で応援したりと、全員で消火の疑似体験をしているようでした。

訓練の最後には、消防署の方から講評をいただき、代表の6年生が御礼の言葉を述べました。「今日は私たちのためにありがとうございました。火事を見つけたら大きな声で知らせて、今日習ったように避難します。」堂々とした挨拶に、消防署の方も頷いておられました。今回の訓練で浮き彫りになった「火元特定の難しさ」などの気付きは、すぐに学校の安全計画に反映させ、より安全な学校づくりに役立てていきます。

【保護者の皆様へ】 ご家庭でも、冬場の火の取り扱いには十分ご注意ください。 今日の訓練の様子をお子さんに聞いていただき、「家のここが火事になったらどう逃げる?」など、ご家庭での防災会議のきっかけにしていただければ幸いです。

12月12日(金) 「へぇ~!」がいっぱい ~食材のひみつを探る3年生の研究員たち~

3年生の教室では、国語「食べ物のひみつを教えます」の学習が進んでいます。 この単元では、大豆や米、麦など、元の食材がどのように加工され、別の食品に姿を変えるのかを調べ、友だちに説明する文章を書きます。

今日は、図書室の本や教科書を使って情報を集め、構成を練る時間でした。子どもたちはまるで「食の探偵」のように、食材のひみつを次々と発見していました。図書資料とタブレットの「二刀流」で探究中! 教室を回ってみると、それぞれの興味に合わせて様々な食材を調べていました。

【食材の「変身」をレポート!】 それぞれの興味に合わせて、様々な食材について調べています。

◆小麦がパンに! どうやってふくらむのかな?」と、本で読み取った情報を基に、友だちと話し合いながらタブレットにまとめていました。

◆牛乳がクリームに! 図書の本で「変身」の様子を発見。「見て見て、クリームになるんだって!」と、新しい発見を友だちと共有していました。

◆お米がおもちに! お米がもちになる工程について書かれた本を、じっくりと読み込んでいました。

◆トウモロコシのひみつ 説明に必要な写真を、本からタブレットのカメラで撮影して取り込むなど、工夫して資料を集めていました。

◆大豆が豆乳に! ある子は、大豆から豆乳ができるまでを一人で黙々と調べていました。自分が知りたいことをとことん突き止める姿は、立派な研究員です。

【「一人で深める」学びの姿】 特に印象的だったのは、自分のペースでじっくりと探究する姿です。周りの友達と相談しながら進めるのも楽しい学習ですが、3年生にして「自分が知りたいことを、自分の力で突き止めたい」と、集中して課題に向き合う姿勢に大きな成長を感じました。

【本とタブレット、個と集団。自分に合ったスタイルで!】

教室を見渡すと、素晴らしい光景が広がっていました。 詳しい情報を得るために図書室の本(アナログ)をじっくり読み込む子、まとめるためにタブレット(デジタル)を駆使する子。道具を巧みに使い分ける姿はさすが現代っ子です。

また、友だちと活発に意見を交わすグループの横で、一人静かに集中して探究する子の姿もありました。「みんなで」も「ひとりで」も、それぞれの学び方が尊重され、共存している空間がとても素敵でした。

これからどんな「食べ物のひみつ事典」が出来上がるのか、完成が楽しみです。

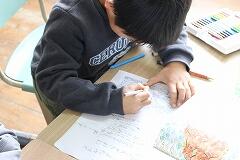

12月11日(木) 個性あふれる物語が誕生!~小さな作家たちの冒険物語~

今日の2年生の教室は、静かな熱気に包まれていました。国語「お話のさくしゃになろう」の学習です。 子どもたちは、教科書にある「はじめ」と「おわり」をつなぐ、物語の「中の部分(できごと)」を考える活動に取り組んでいます。

教科書には、ヒントとなる4つの場面絵(ねずみたちが舟に乗る様子や、ふくろうに出会う様子、おかしを拾う様子など)が描かれていますが、どんなねずみが登場し、どんな冒険をするのかは、すべて「小さな作家さん」たちの自由な想像力に任されています。机をのぞいてみると、驚くほどユニークな物語が生まれていました。二人の「作家さん」の作品を少しだけ紹介します。

【作品紹介①:森での冒険と優しい鳥さん】 こちらの作家さんは、「くもちゃん」と「えがおちゃん」という2匹のねずみを登場させました。

くもちゃん:舟に乗るのが好きじゃない

えがおちゃん:おしゃれが好き おなかがすいた二人は、「きのみ」を探しに舟に乗ります。森の中をずっと歩いて疲れてしまった時、親切な鳥さんが現れて、「きのみがある場所へ連れて行ってあげるよ」と助けてくれる、心温まるストーリーを展開していました。挿絵の表情もとても豊かです。

【作品紹介②:川での出会いと手作りボート】 こちらの作家さんの主人公は、「ねずちゃん」と「ねずたろう」です。

ねずちゃん:運動が好き

ねずたろう:勉強が得意 おなかがすいた二人は、なんと葉っぱで舟を作り、川へ「どんぐり」を探しに出かけます。そこで出会ったのは「メダカのお姉ちゃん」。勉強が得意なねずたろうと、運動好きなねずちゃんが、川でどんな活躍をするのか続きが気になります。

真剣な眼差しで物語を紡ぐ子どもたち 他の子どもたちも、それぞれの世界に入り込んでいました。 じっと考え込んでストーリーを練る子、思いついたアイデアを勢いよく書き留める子、登場人物の挿絵にこだわって色を塗る子……。どの子も「作者」の顔をしています。

「次はどんなことが起きるかな?」、「ここで誰か助けてくれる人が出てきたら面白いかも!」

教室のあちこちから、想像のつぼみが開く音が聞こえてきそうです。 書き上げた物語を読み合う時間が、今からとても楽しみです。

12月10日(水) ICTで計測、ホワイトボードで分析!~科学者のような眼差しの5年生~

本日は、5年生の理科「ふりこのきまり」の授業風景をお届けします。 これまでの実験で、「ふれはば」や「おもりの重さ」を変えても、1往復する時間は変わらないことを突き止めてきた5年生 。

今日の課題は、「ふりこの長さを変えると、1往復する時間は変わるのだろうか?」です。

実験も回数を重ね、子どもたちは準備から計測まで、ずいぶん手慣れた様子で進めています。 実験道具の扱いもさることながら、計測には1人1台端末(タブレット)の時計機能をストップウォッチとして活用。現代の理科室の風景です 。

教室のあちらこちらから、生き生きとしたやり取りが聞こえてきます。

「3、2、1、スタート!」、「ストップ!……あ、さっきより時間がかかってる」、「15cmの時は速かったけど、35cmにしたらゆっくりになったね」

真剣な眼差しでふりこを見つめ、0.01秒単位の数値を読み取る姿は、まるで小さな科学者のようです。

実験の後は、得られたデータを班ごとに分析します。「結果から言うと……」、「長さが長くなると、時間は増えるってことだね。」

ホワイトボードには、計測した数値とともに、「ふりこの長さを変えたら、1往復する時間は長くなる」という結論が、自分たちの言葉でしっかりとまとめられていました 。

班ごとの話し合いで深まった考えを、次はクラス全体でどう共有し、深めていくのか。「ふりこのきまり」を完全に解き明かすまでの、これからの「全体での話し合い」もとても楽しみです。

12月9日(火) 【読み聞かせ】ビックリ!どきどき?じーん……~心と想像力が広がる朝のひととき~

先日の朝の活動は、子どもたちが大好きな「読み聞かせボランティア」の皆さんによる絵本の時間でした。 今日の選書は、ページをめくるたびに歓声が上がったり、じっくりと考え込んだりと、子どもたちの心を豊かに揺さぶる素敵な本ばかりでした。

◆ 教室からはみ出しそう!?驚きの「実物大」 『実物大!世界のどうぶつ絵本』 が登場すると、子どもたちは前のめりに! 「うわっ、でっかい!」「ホッキョクグマの手、僕の顔より大きいよ!」 本自体も大きいのですが、そこには収まりきらない実物大のパンダの顔やダイオウイカの目。迫力満点の絵に、子どもたちの目は釘付けでした。

◆ お菓子が変身?笑顔になあれ 『おかおになあれ!』 では、教室中が笑顔に包まれました。 サクサクのクッキーや、とろけるチョコレートが……なんとユニークな「顔」に変身!「あ、笑ってる!」「おいしそうだけど面白い顔!」と、想像力が刺激される楽しい一冊でした。

◆ 「心」ってどこにあるんだろう? 『心ってどこにある』 は、少し立ち止まって自分自身を見つめる時間になりました。 「好きな人の前だとほっぺが赤くなるから、ほっぺかな?」「ドキドキするから胸かな?」 犬の心はしっぽにあるかもしれない……そんな問いかけに、自分の胸に手を当てたり、友達と顔を見合わせたりしながら、「心」のありかを静かに考える子どもたちの姿が印象的でした。

◆ 出会いが生む奇跡と多様性 そして、高学年の教室では名作『からすたろう』が読まれました。 誰からも理解されなかった少年と、その隠れた才能を見出した「いそべ先生」の物語。 「どんな大人に出会うかで、子ども時代は変わる」・・・物語を通して、「教育とは何か」「多様性とは何か」という深いテーマに触れました。この世に生まれたすべての人が等しく輝く権利をもっていること、そして個性を認めることの大切さを、子どもたちは静かに、しかし強く受け止めていたようです。

朝の短い時間ですが、驚き、笑い、そして深い学びがつまった「心の栄養」たっぷりの時間となりました。 ボランティアの皆様、今日も素敵な本との出会いをありがとうございました。

12月8日(月) 【5・6年生】世界を見つめ、足元から行動を!~プレゼンコンテスト校内審査~

12月3日(火)、5・6年生の教室にて「令和7年度 都城市小・中学生プレゼンコンテスト」に向けた校内審査会が行われました。このコンテストは、子どもたちが身近な社会問題に関心を持ち、自分たちの考えを伝えることで情報活用能力を高めることを目的としています 。

【初めての挑戦 5年生】 5年生にとっては初めてのプレゼン発表。開始前は緊張でドキドキしている様子が伝わってきましたが、いざ始まると堂々とした発表を見せてくれました。 5年生からは2つの班がエントリーしました。

◆「農家の高齢化問題について考える」:自分たちのお米作り体験を通し、農業の担い手不足という社会問題に切り込みました。

◆「地球温暖化による異常気象の影響について」:台風など、身近に感じる気象の変化から環境問題について考察しました。

【想いを形に 6年生】 6年生は3つの班に分かれ、全員が発表を行いました。

◆「菓子野町の人口を増やしたい」:地域の未来を考え、人口減少という課題に対するアイデアを発表しました。

◆「修学旅行の思い出」・「心に残った修学旅行」:平和学習や歴史探訪など、実際に現地で学んだことや感動をスライドにまとめました。

◇タブレットで相互評価 発表を聞いた後は、ただ拍手をするだけではありません。1人1台の端末(Chromebook)を使い、Googleフォームを通して「声の大きさ」「スライドの見やすさ」「内容の説得力」などを文章で入力し、互いに評価し合いました 。真剣な眼差しで友達の発表への感想を打ち込む姿は、さすが高学年でした。

◇審査結果発表 先生方による厳正な審査の結果、今年度の学校代表は…… 5年生の「農家の高齢化問題について考える」チーム に決定しました。

選定の決め手は、募集要項にある~「Think Globally, Act Locally(世界規模で思考し、足元から行動せよ)」~という視点 です。自分たちの実体験(お米作り)から出発し、それを社会全体の課題(高齢化・食料問題)へとつなげた構成が高く評価されました。

代表に選ばれたチームは、これから動画とスライドをさらにブラッシュアップし、都城市への提出に向けて準備を進めます。惜しくも代表にならなかったチームも、地域の課題や自分たちの思い出を「相手に伝わるように表現する」という素晴らしい経験ができました。この学びを、これからの学習にも生かしていってほしいと思います。

12月5日(金) 親子で頭をひねって挑戦!~5年国語「カンジー博士の暗号解読」~

先日の参観日、5年生の教室では、まるで謎解きイベントのような国語の授業が行われていました。

【単元名は「カンジー博士の暗号解読」】 黒板に書かれた△や◯、□といった記号の暗号文を読み解き、隠された漢字を当てる学習です。

「レベル1」は自分の力で!

まずは、黒板に張り出された「レベル1」の問題からスタートです。

最初は「?」という表情で考え込んでいた子どもたちでしたが、一人がひらめくと、教室のあちこちから納得の声が上がります。

「わかった!これ、読み方は一緒なんだ!」

「読み方は同じ『ジ』でも、△は『時』で、こっちは『自』だ!」

子どもたちは、「記号には読み方が同じで、形(意味)が違う漢字が入る」というルールに気づき、次々と正解の漢字を当てはめていきました。

【難問「レベル2」は親子で協力!】

続いて出題された2問目は、ぐっと難易度がアップ。「うーん……」と鉛筆が止まる子が増えてきました。すると、後ろで見守っていたお父さん、お母さんたちの出番です。

「ねえ、これ『放課後』じゃない?」、「あ、そうか! じゃあ読み方は『ホウ』だ!」

「でも、こっちの△に入る『ホウ』は何だろう?」、「北西の……角だから……?」

あちこちの机で、親子で顔を寄せ合い、相談する姿が見られました。保護者の方も「けっこう難しいね」「あ、この漢字じゃない?」と、子どもたちと一緒に本気モードに。

正解にたどり着いた時の「あ~、すっきりした!」という笑顔は、大人も子どもも一緒でした。

漢字の面白さと奥深さを、親子で楽しく味わった1時間となりました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました!

12月4日(木) 【1年音楽】「いいおと みつけたよ!」~お家の人の前でドキドキの演奏会~

11月28日(金)の参観日、1年生は音楽室で「きにいった おとを みつけて、うたと いっしょに ならしましょう」の学習を行いました。

教室に入ると、いろいろな楽器がずらり。 トライアングル、すず、カスタネット、タンバリン、ウッドブロック……。 子どもたちは、たくさんの楽器の中から「これだ!」と思うお気に入りの一つを選びます。

今日のめあては、ただ鳴らすだけではありません。 「この楽器は、どんな叩き方をするといい音がするかな?」と考えながら、歌に合わせてリズムを打ちます。緊張気味の顔が見られます。「次はぼくの番だ……」

お父さんやお母さんが後ろで見守る中、一人ずつ順番に発表を行いました。 いつもより少し緊張した面持ちでしたが、自分の番が来ると表情は真剣そのもの。

自分の番が近づくと……

(チリリン チリリン♪) 「お星様が光っているみたいでしょ?」

写真の児童は、トライアングルという楽器を選んで演奏しました。角の部分を素早く往復すると鳴る音を楽しみながら、リズムに乗って堂々と発表することができました。

他のお友だちも、 (シャン、シャン♪) と涼しげなすずの音や、(カン、カン!) と元気なウッドブロックの音など、 それぞれの楽器の「いい音」を見つけて響かせました。

みんなの前で、しかもお家の人が見ている前での発表はとても緊張したと思いますが、演奏を終えた子どもたちは 「あ~、ドキドキした! でも楽しかった!」 と、ほっとしたような満面の笑顔を見せてくれました。音を楽しむと書いて「音楽」。 一人ひとりが主役になれた、素敵なミニ演奏会となりました。

12月3日(水) 【4年理科】決定的瞬間を逃すな!~「ものの温度と体積」実験でタブレットが大活躍~

理科室から4年生の歓声と共に「撮れた?」、「もう一回見せて!」という興奮した声が聞こえてきます。 理科「ものの温度と体積」の学習におじゃましました。今日のテーマは「温度によって空気の体積(かさ)は変わるのか?」です。 ガラス管をつけたフラスコにゼリーを詰め、お湯で温めたり氷水で冷やしたりして、その動きを観察します。

「よし、録画スタート!」 「お湯に入れて温めるよ……あ! 動いた!」

今回の実験では、変化の一瞬を逃さないよう、タブレットを使って動画で記録を行いました。 肉眼では見逃してしまいそうな微妙な変化も、タブレットならバッチリ捉えることができます。

しかし、実験は予想外の展開に……。 お湯につけて急激に温めた班では、カメラを構えたその目の前で・・・

「うわっ! 飛んだ!」、「すごい勢いで飛び出してきた!(笑)」

空気が膨らむ勢いが良すぎて、ゼリーがロケットのようにガラス管から飛び出し、撮影していた児童のひざ元へ! 「今の撮れてた?」、「再生してみよう!」 すぐに動画を見返すと、ゼリーが急上昇して飛び出す決定的瞬間が映っており、班のみんなで大盛り上がりです。

逆に、氷水で急いで冷やした班では…… 「あれ? ゼリーが消えた?」 「フラスコの中に落ちちゃった~!」

今度は空気が縮む力で、ゼリーがフラスコの中に吸い込まれてしまいました。 これもすぐにタブレットでリプレイ確認。「うわ、一気に下がってるね!」と、空気が縮むスピードの速さを改めて映像で確かめていました。

実験結果がうまくいった時も、失敗してしまった時も、映像があることで「なぜそうなったのか?」をすぐに振り返ることができます。 楽しみながらも、「温めると空気は膨らんでゼリーが上がり、冷やすと縮んで下がる」という事実を、ICT機器を活用してしっかりと定着させていました。

空気の次は「水」、そして「金属」と実験は続いていきます。 次回の実験でも、子どもたちの鋭い観察眼とタブレットの記録力が、新たな発見を捉えてくれることでしょう。

12月2日(火) 【3・4年】「動物との約束」ってなに?~ いのちの授業で考えた「自分ができること」~

11月28日(金)の参観日、3・4年生は総合的な学習の時間として、みやざき動物愛護センターの方を講師にお招きし、「いのちの授業」を行いました 。

今回のテーマは「動物との約束 自分ができること」です 。 前回の秋の遠足で愛護センターを訪問した学びを生かし、今回は「動物へのかかわり方」や「共生」について、さらに深く考えました 。

「見て!この犬、すごく笑ってる!」 「ほんとだ、嬉しそう!」

講師の先生がスクリーンに映し出したのは、満面の笑みを浮かべた犬の写真。 「人間と同じように、動物にも『心』があるんだよ」という先生の言葉に、子どもたちは大きくうなずきながら聞き入っていました 。

後半のワークシートに取り組む時間では、「動物との約束 自分ができること」について考えました 。 黒板に示された「かわいがる」、「のこさない」、「ごみのしまつ」などのキーワードを参考にしながら、自分ならどんな行動ができるか、鉛筆を走らせます 。

「(ペットは)さいごまでかわいがる」、「(家畜には)感謝して、のこさず食べる」、「(野生動物は)遠くから見守る」

子どもたちは、それぞれの動物に対して人間ができることを真剣に考え、ワークシートに記入していました 。

授業の中では、私たちの身近にいる動物を「ペット」、「家畜」、「野生動物」の3つのグループに分けて考えました 。 黒板にそれぞれの動物のカードを貼りながら、人間との正しい付き合い方や「約束」を確認していきます 。

ペットとは…? 「最後まで責任をもって飼うこと(終生飼養)」

家畜とは…? 「命をいただくことに感謝すること(いただきます・ごちそうさま)」

野生動物とは…? 「自然のままに見守ること(自然の保護)」

授業の最後には、講師の先生から「動物を飼うことには責任が伴う」という大切なお話を聞き、人と動物が共に生きる「共生」について学びを深めました 。「自分ができること」を見つけ、これからの生活につなげていこうとする子どもたちの姿がとても頼もしかったです 。ご家庭でもぜひ、今日考えた「動物との約束」について話題にしてみてください。

12月1日(月) テクノロジーで地域を救え!5年生が富士通のプロとキャリア教育授業でアイデア発表!

12月1日(月) テクノロジーで地域を救え!5年生が富士通のプロとキャリア教育授業でアイデア発表!

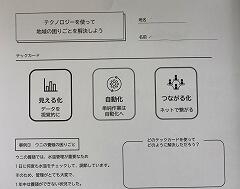

5年生は『一般社団法人 プロフェッショナルをすべての学校に』によるキャリア教育の一環として、企業のプロフェッショナルである富士通の皆さんと遠隔授業「プロ学」に参加しました。

この授業は、「さまざまなプロフェッショナルから学ぶことができる社会の実現」という理念のもとで行われ、特に今回は、生活を支えるテクノロジーを学びながら、問題解決能力や職業観を養うことを目的としています。

【富士通からのミッション:地域の困りごとを解決せよ!】

5年生に課せられた課題は、「テクノロジーを使って地域の困りごとを解決しよう」。

子どもたちは、①見える化(データを視覚的に)、②自動化(単純作業を自動化へ)、③つながる化(ネットでつながる) の3つのテックカード(テクノロジーの機能)を活用し、地域の課題を発見し、解決策を考える取り組みに挑戦しました。

6つの班に分かれた子どもたちは、話し合いを重ねてアイデアを練り上げ、いよいよ富士通のプロフェッショナルの方々に向けて発表です。

【活気あふれるアイデア発表会!】

緊張しつつも、練習した通りに自分たちのアイデアをプロに提案する子どもたち。画像を見ると、紙にまとめたオリジナルのアイデアシートや、タブレットPCを使って熱心に発表している様子がわかります。

5年生の未来のエンジニアたちによる発表の一例

「地下水の水質をよくする!」

◆地下水に溶け出した有害物質を、「自動化」や「つながる化」で監視・除去するアイデアを発表。

◆富士通さんからは、具体的な仕組みについての質問があり、まるで商品開発の会議のような白熱したやり取りが交わされました。

「通学路のポイ捨てをなくそう!」

◆「見える化」や「つながる化」を使い、ポイ捨ての多い場所をみんなに知らせたり、きれいな場所にすることで歩きやすい通学路を目指すアイデア。

◆発表後、プロの方から「すごい!イラストで問題と解決がすごく分かりやすいね」と称賛の声が上がり、子どもたちは誇らしげな表情を見せました。

「食べる物を育てやすく、安全にする!」

◆ドローンやロボットを活用して農作業を「自動化」し、少ない人数で効率よく、安全に食べ物を作れるようにするアイデア。

◆プロの方々からの質問や、さらに良い解決策に向けたアドバイスに、子どもたちは真剣に耳を傾けていました。

【働く意味に触れる質問コーナー】

発表を終えた子どもたちは、質問コーナーで富士通の皆さんとの交流を深めました。特に質問が集中したのはロボット開発についてです。

「どんなロボットを開発しているのですか?」という質問に対し、富士通の方からは、「近年は、形のあるロボットよりも、AIの開発が進んでいるため、形のないソフトウェア型のロボットの開発が多いんですよ」という、最先端の話が飛び出しました。

そして、「どんな時にやりがいを感じますか?」という問いには、

「私たちが作った技術や商品で、使う人が喜んでくれることが何より嬉しいです。」

と、働くことの喜びと意味について熱く語っていただきました。この一言は、子どもたちの心に深く響いたようです。

今回の授業を通して、5年生はテクノロジーが地域社会を支えていること、そして社会をより良くするために働くことの意義を肌で感じることができました。富士通のプロフェッショナルの方々、貴重な機会をありがとうございました。

11月28日(金) 2年生「おもちゃまつり」に1年生を招待②

昨日に引き続き、「おもちゃまつり」の記事をお届けします。

2年生が生活科の学習で準備を進めてきた「おもちゃまつり」を開催しました。1年生を招待し、自分たちが作った「うごくおもちゃ」で一緒に遊び、交流を深めました。「どうしたら1年生に喜んでもらえるかな?」と考えながら、2年生は3つの楽しいコーナーを企画しました。今日は、3つ目のコーナーを紹介します。

【③空高く「ぴょんカップ」】

◆どんなおもちゃ? 紙コップに好きな絵を描き、片方のコップの口に輪ゴムをかけて、もう一つのコップでゴムごと蓋をします。手を離すと、下のコップがバネの力で勢いよく飛び上がります。

◆楽しかったね! まずは、コップに可愛い絵やかっこいいマークをデザイン。写真のように、2年生が1年生の描いた絵を見て「わあ、上手にできたね。」と笑顔で声をかけています。そして、いよいよジャンプの瞬間!1年生が紙コップを手に持ち、「せーの‼」と手を離すと、「わっ、飛んだ!」とびっくり。高く飛ぶと、みんなで笑い合っていました。

【交流を通して成長】

今回の「おもちゃまつり」は、2年生にとって単におもちゃを作るだけでなく、「相手に教える難しさ」や「一緒に遊ぶ楽しさ」を学ぶ貴重な機会となりました。1年生に寄り添って、丁寧に作り方を教える優しいお兄さん、お姉さんの姿は、とても頼もしかったです。これからも、こうした交流を通して、思いやりの心を育んでいってほしいと思います。1年生のみんな、また一緒に遊ぼうね!

11月27日(木) 2年生の「おもちゃまつり」に1年生を招待①

11月25日(火)に、2年生が生活科の学習で準備を進めてきた「おもちゃまつり」を開催しました。1年生を招待し、自分たちが作った「うごくおもちゃ」で一緒に遊び、交流を深めました。「どうしたら1年生に喜んでもらえるかな?」と考えながら、2年生は3つの楽しいコーナーを企画しました。

【3つの楽しいコーナーを紹介】

2年生が作ったおもちゃは、身近な材料を使った工夫いっぱいのものばかり!

【①磁石で進む「めいろ」】

◆どんなおもちゃ? 紙に描いた迷路の裏から、磁石をつけた割り箸でクリップ付きのキャラクターを動かしてゴールを目指すおもちゃです。

◆楽しかったね! 1年生に優しく迷路の書き方を教えたり、キャラクターの作り方を手伝ったりする2年生の姿が見られました。「ねこのキャラクターの裏にクリップを貼るんだよ。」、「そーっと、裏から磁石で動かしてみて。」と声をかけると、1年生も真剣な表情で挑戦。無事にゴールできた時には、「やったー!」と歓声が上がっていました。

【②飛び出す「パッチンジャンプ」】

◆どんなおもちゃ? 牛乳パックの折り目を利用して切り込みを入れ、輪ゴムをかけることで、床に置くとゴムの力で「パッチン!」と勢いよく飛び上がるカードです。

◆楽しかったね! 2年生が「こうやってゴムをかけるとね、ほら。」と実演すると、1年生から「おー!」という驚きの声が。みんなで一緒にゴムの付け方を確かめながら、完成したカードを床に置いて、勢いよく飛び上がる様子に大喜びでした。「もう一回やってみよう!」と夢中になって遊ぶ姿が印象的でした。

さて、2年生が用意したおもちゃは、まだまだあります!

残りの「ぴょんカップ」と、交流を通して成長した子どもたちの様子は、また明日ご紹介します。お楽しみに!

11月26日(水) 職人技に挑戦!~6年生「ものづくり体験教室」でオリジナルのネームプレートづくり~

【広告美術のプロが教えるカッティング技術】11月20日(木)、5年生の印鑑づくりと同時進行で、6年生は宮崎県職業能力開発協会主催の「ものづくり体験」事業で「ネームプレートづくり(広告美術)」に挑戦しました。この体験は、ものづくりの楽しさや大切さを肌で感じ、理解を深めることを目的に行われます。当日は、広告美術の分野で活躍されている「ものづくりマイスター」の講師3名が来校し、私たちを指導してくださいました。

【緊張の一瞬!カッターナイフで文字を切り出す】

体験はまず、講師の先生方からネームプレートづくりの手順と、カッターナイフの安全な使い方についての説明から始まりました。ネームプレートは、3色のカッティングシートを組み合わせて作る本格的なもの。特に文字や背景の模様を切り出す作業は、集中力と正確さが求められます。

◆線の通りに慎重に

◇子どもたちは、自分の名前などの下絵が描かれたカッティングシートをカッターマットの上に置き、慎重にカッターナイフを動かし始めます。

◇「わあ、まっすぐ切るのが難しい。」、「曲線がガタガタになっちゃう!」

◇普段、あまり使わない道具と細かい作業に苦戦しながらも、ものづくりマイスターの先生方が一人ひとりの席を回り、持ち方や力の入れ方を優しく指導してくださいました。

◆集中力が生み出す美しい文字

◇だんだんとカッターの扱いに慣れてくると、切り出すスピードも上がり、集中して作業を進める様子が見られました。

◇切り抜いたシートを台紙に貼り付ける作業も、シワやズレができないように、ヘラを使って丁寧に空気を抜きながら行います。

【ついに完成! 世界に一つだけのネームプレート】

そして、色とりどりのシートを重ね、背景の模様も工夫した世界に一つだけのオリジナルネームプレートが完成しました。自分のアイデアと技術で形にしたプレートを手に、子どもたちは大満足の笑顔を見せていました。

今回の体験で、6年生はカッターナイフを使った繊細な作業を通して、集中力と正確な技術を学びました。また、私たちの周りにある看板や表示が、このような職人さんの手によって丁寧に作られていることを知り、ものづくりへの興味と感謝の気持ちをもつことができました。ものづくりマイスターの皆様、本当にありがとうございました。

11月25日(火) 篆刻(てんこく)に挑戦✨ ~5年生「ものづくり体験教室」で印鑑づくりに夢中~

【伝統の技と歴史を学ぶ「ものづくり体験」】

11月20日(木)、5年生が宮崎県職業能力開発協会主催の「ものづくり体験」事業に参加し、日本の伝統技術である「印鑑づくり(印章彫刻)」に挑戦しました。

この体験は、ものづくりの大切さや楽しさを伝えることで、子どもたちにものづくりへの理解を深めてもらうことを目的に実施されています。当日は、ものづくりのプロである「ものづくりマイスター」の講師3名が学校にお越しくださり、丁寧に指導してくださいました。

【印鑑の歴史はメソポタミア文明から】

体験の始まりは、印鑑(印章)の深い歴史についての説明からでした。講師の先生からは、印鑑のルーツが紀元前4000年頃のメソポタミア文明にまでさかのぼり、シルクロードを経て中国から日本へと伝わってきたという壮大な話がありました。子どもたちは、普段何気なく目にしている印鑑が、そんなにも古い歴史と文化の流れを持っていることに驚きながら、熱心に聞き入っていました。

「えっ、6000年も前から使われてたの!?」、「日本にもシルクロードを通って伝わったんだ。」

歴史と文化が詰まった印鑑について学んだ後、いよいよ石を使った本格的な印鑑づくりに挑戦です!

【真剣勝負!石を彫る集中力】

子どもたちの前に置かれたのは、印材となる石と、細い彫刻刀、そして印材を固定するための道具です。まずは、自分の名前を篆刻するための隷書の辞書を使って調べます。普段書いている文字と異なり、びっくりしている子どもたちもいました。次に、調べた名前の文字を紙に写し取り、印材に反転させて下書きします。この時点で左右逆になるため、子どもたちは頭を悩ませていました。そして、いよいよ彫刻の作業に入ります。

◆集中力が試される一瞬

◇慣れない篆刻刀で石に刃を入れる作業は、まさに真剣勝負。

◇「力加減が難しい!」、「もう少し深くほった方がいいよ。」、「きんちょうする~。」

◇細かい作業に集中し、真剣な眼差しで石に向き合う姿が見られました。先生のアドバイスを受けながら、一刀一刀丁寧に彫り進めます。

◆作品に個性が光る

◇篆刻刀の入れ方や、字体のデザインによって、一つとして同じものがない、自分だけのオリジナルの印鑑が完成していきます。

【最後の仕上げと感動の捺印】

彫り終えたら、朱肉をつけて紙に押す「捺印」の工程です。初めて紙に自分の作品を押す瞬間は、期待と少しの緊張が入り混じります。講師の先生が、朱肉を丁寧に付けて紙の上にくっきりと自分の彫った文字が浮かび上がると、「やったー!」、「きれいにできた!」と歓声が上がりました。なかには、捺印をしてもらう前に講師の先生に仕上げの確認をしていただく場面も見られました。

今回の体験を通して、5年生は伝統的なものづくりの技術を学ぶとともに、一つひとつの作品に込められた職人の技と集中力、そして何よりも「ものをつくる楽しさ」を実感することができました。ものづくりマイスターの皆様、貴重な体験をありがとうございました。

11月21日(金) 鬼が増えていく!~第2弾「鬼ごっこ」で持久走練習~

今朝も、持久走練習に楽しみながら取り組むための工夫として、前回に引き続き「鬼ごっこ」を行いました。今回の第2弾は、捕まると鬼が増えていくというルール。体育委員さんが中心となって考案した、ドキドキ感とスリル満点のバージョンです。スタートの合図で、まずは数人の「鬼」から逃げる子どもたち。広大な校庭を目一杯使い、鬼の目をかいくぐって走ります。追いかける鬼も、逃げる子も、みんな真剣な表情です!

時間が経つにつれ、次々と捕まる仲間たち。鬼の数はみるみるうちに増えていき、フィールドは鬼だらけに!子どもたちは、迫りくる鬼の集団から身をかわし、必死に走り続けます。

「うわー、こっちにも鬼がいるぞ!」「はさみうちだ~」

逃走ルートを瞬時に判断したり、仲間と連携したり、みんな生き生きとした表情で体を動かしていました。これはまさに、「楽しく持久力を高める」ための最高のトレーニング!集中力と判断力も養われます。

次々と増える鬼の猛攻をかわし、最後までフィールドを走り続けた子どもたちは、たったの5人でした!息を切らしながらも、達成感に満ちた彼らの笑顔は、今日の頑張りを物語っていました。仲間からの温かい拍手が、その努力を称えました。

11月20日(木) 1年生が大変身!~夢と工夫がいっぱい「つくって へんしん!」ファッションショー~

1年生の図画工作の時間は、「つくって へんしん」というテーマで、子どもたちが夢を形にする楽しい学習に取り組みました。画用紙やスズランテープ、モールなどの材料を使い、自分がなりたいものや、空想の生き物に変身するための衣装やアイテムを制作。「このツノはギザギザにしよう。」「足に大きな布をつけたいな。」と、切ったり、貼ったり、つなぎ合わせたりしながら、思い思いに工夫を凝らしていました。そして、ついに待ちに待った「ファッションショー」の開催です。自作の衣装を身にまとい、一人ずつ前に出て大きな声で発表します。

「わたしは、かっこいいアイドルです。みんなを笑顔にします。」と自信たっぷりにポーズを決める子。

「ぼくは、強いヒーローだ。悪者をやっつけるぞー。」と剣を掲げて雄叫びを上げる子。

「私は魔法使い。このステッキで、なんでも変身できます。」と微笑む子。

ファッションショーでは、次の発表者がタブレットで撮影し、記録に残している姿が見られました。友達の発表を聞きながら、「それ、かっこいいね。」「どうやって作ったの?」と、自然と会話も弾みます。教室は、工夫と笑顔があふれる、創造的な空間となりました。図工を通して、自己表現の楽しさと、ものづくりの喜びを感じることができた1年生。みんなが最高の笑顔で変身を楽しみました。

11月19日(水) 3年図工「ふわふわ空気つんでかさねて」~大空に舞う、夢いっぱいの造形遊び!~

3年生の図工では、「ふわふわ空気つんでかさねて」というテーマで、ビニール袋を使った造形遊びに取り組みました。

【空気を抱きしめて、やわらかさを楽しむ】

子どもたちが用意したのは、思い思いの絵を描いた大きなビニール袋。 色とりどりのサインペンで、ケーキや楽器、キャラクター、そして大きな鯉のぼりなど、個性豊かな作品が完成しました。袋の口を広げて空気を入れ、ぎゅっと閉じると…

「わあ、やわらかい!マシュマロみたい。」、「抱きしめたら気持ちいいね。」

と、子どもたちは、パンパンに膨らんだビニール袋を優しく抱きしめ、その「ふわふわ」とした独特のやわらかさを全身で味わっていました。

【仲間と協力して、夢を大空へ】

さあ、次はグラウンドに出て、空気いっぱいの袋を「つんでかさねて」造形にチャレンジです。

「もっと高く積み上げて、大きな雲のタワーを作りたい。」

「それなら、勢いよく投げて、風で飛ばしてみよう!」

仲間と協力して袋を投げ上げると、描いた絵が透けた巨大な風船が、ふわりと大空へと舞い上がります。

「すごい飛んでる。」、「楽しいね。」

青空に浮かぶ白いビニール袋は、子どもたちの豊かな発想と、友達と協力し合う楽しさそのもの。この造形遊びを通して、3年生は素材の面白さを感じながら、友達とアイデアを出し合うことの楽しさを再発見することができました。

11月17日(月) 5・6年合同体育 バスケ学習~ みんなで話し合いながら進める楽しいゲーム~

5年生と6年生が合同でバスケットボールの学習に取り組みました。

【作戦会議でゲームプランを共有】 まず、チームに分かれて作戦会議を行いました。前回の学習で上手くいった「攻めの作戦」や「守りの作戦」を振り返り、「今回はどんな作戦でゲームを進めるか」を真剣に話し合います。話し合いには先生も加わり、活発な意見交換が行われていました。

【自分たちでルールを守り、自分たちでゲームを運営】 作戦会議と準備運動が終わると、いよいよゲーム開始です。

試合をしないチームは、審判としての役割を担います。審判が手に持っているカードには、「どのような理由で笛が鳴ったのか」が書かれており、ゲームに参加していないチームも真剣にルールを学びながら、公平な試合運営を心がけています。

「今のプレイはどっちのボール?」、「ファウルかな?」といった難しい判断に困ったときには、審判チーム同士で集まって協議をし、みんなが納得できるような進行を目指していました。

【6年生の優しさあふれる「かけ声」】 この日の学習では、特に6年生の優しい行動が光っていました。5年生にパスが渡ったり、シュートを決めたりした時には、「ナイスパス!」、「いいね、攻めてるよ。」、「どんどん打っていこう。」 といった温かい「かけ声」をかけ、5年生のプレーを後押ししていました。

自分たちで話し合い、自分たちでゲームを進め、そして仲間への優しさも忘れない。5・6年生が協力して作り上げた、笑顔があふれる楽しいバスケットボールの学習となりました。

11月14日(金) 「絶対つかまえろ!」「やばい、スキップだ!」~ 鬼ごっこで持久走練習がさらに進化!~

先日もお伝えした通り、子どもたちは「寒さに負けない強い身体づくり」と「自分のペースで走りぬく力」を目標に、持久走練習に励んでいます。寒さが増す中でも、白息を弾ませながら校庭を力走する姿は、本当に素晴らしいものです。そして本日、その持久力アップの練習に、子どもたちが大好きな遊びの要素を取り入れた特別メニュー「全校鬼ごっこ」が登場しました。全員で準備運動をして始まります。

【白い帽子が鬼の印!必死の追いかけっこ】

今日の持久走練習は、白い帽子が「鬼」、赤い帽子が「逃げる側」というシンプルなルールです。しかし、その熱気は本物。校庭のあちこちから、子どもたちの真剣な声が響きます。

「よーし、あそこ狙うぞ。」「絶対つかまえろー。」(鬼の白い帽子の子)

「うわっ、鬼が来た。もっと逃げろ~。」(逃げる赤い帽子の子)

タッチされた子は帽子を入れ替えてすぐさま再開。ただ走るだけでなく、「捕まらないぞ!」という緊張感と楽しさが加わることで、持久力を高めるための長い距離を、ゲーム感覚で走りきることができました。

【スキップ逃走!?変化するルールに大盛り上がり】

さらに、練習は後半に入ると一気に難易度アップ。4~6年生には「スキップで逃げる」という特別ルールが追加。各学級で選ばれた第2弾の「鬼」が2倍に増員!子どもたちは、思わぬ変化球に大盛り上がり。

「見て、スキップでめっちゃ速い!」

「やばい、鬼が増えたから協力して逃げよう!」

「疲れてきたけど、捕まるわけにはいかない!」

最後まで逃げ切った子どもたちには、みんなからの大きな拍手が送られました。楽しみながら夢中で走り続けることで、知らず知らずのうちに、長い距離を走り切る粘り強い持久力が養われています。子どもたちの活き活きとした表情と、走り終えた後の達成感が、今日の練習の充実度を物語っていました。

全校一丸となって、冬の寒さに負けない元気な体をつくっていきましょう!

11月13日(木) 3年生がスーパーマーケットを見学「お買い物体験で大発見!」

3年生が社会科の校外学習として、庄内パシオさんへスーパーマーケットの見学に行ってきました 。

【店員さんから学ぶスーパーのひみつ】 パシオ庄内店の担当の方をはじめ、店員の皆様にご協力いただき、まずは店内を見学させていただきました 。お店の外では、店員さんが子どもたちに熱心に説明をしてくださっています 。

「商品が1万点以上もあるなんてびっくりしました。」、「メーカーさんもいっしょに働いているんですね。」

子どもたちは、普段は見えないスーパーの裏側や、たくさんの人々が関わってお店が成り立っていることに驚き、多くのことを学べたようです。

【250円のお買い物に挑戦!】 見学の後は、いよいよ楽しみにしていたお買い物体験です。子どもたちは事前に保護者の方と相談し、「250円」を持って買い物に挑みました 。最初に向かったのは、みんな大好きな「お菓子コーナー」です 。「ハイチュウアソートとハローキティマシュマロの2つを買いました。」、「ハイチュウが226円(税込)で、残りのお金は24円。17円のマシュマロを見つけて買えました。」、「250円の中で買える商品を探すのが楽しかったです。」お買い物の合計金額を250円以内に収めるため、値段を計算しながら商品を選ぶという貴重な体験ができました。

【初めてのセルフレジ体験!】買い物が終わると、初めて自分でお会計をする児童も多く、セルフレジに挑戦しました 。「初めてのお会計で緊張したけど、お母さんの真似をしてやってみました。」、「店員さんがとても優しく、袋もくれて嬉しかったです。」、「店員さんに感謝の気持ちを伝えることができました。」ドキドキしながらも、自分一人で買い物を完結できたことで、「自分が成長した」と感じ、嬉しそうにしていました 。

【お礼の気持ちを込めて!】 見学後には、子どもたちからパシオ庄内店さんへ、感謝の気持ちを込めたお手紙が送られました。「商品の数(1万点以上)に驚いたこと」や「担当の方がたくさんの質問に答えてくれたこと」 など、見学で学んだことが強く印象に残ったようです。パシオ庄内店の皆様、お忙しい中、貴重な学びの機会をいただき、本当にありがとうございました。

11月12日(水) シェフ直伝!味覚のフシギを大発見‼~4年生「五味の授業」~

4年生を対象に、福元洋食店の福元シェフを講師にお招きし、食の奥深さを学ぶ『味覚の授業』が行われました。黒いコックコート姿のシェフは、黒板に「五味」と書き出し、味を感じる仕組みについて熱心に説明してくださいました。

【舌の上で体験 「甘・塩・酸・苦・うま」の五味】 授業では、実際に調味料をテイスティングしながら、味の基本である『五味(ごみ)』の確認をしました。小さなカップに分けられた砂糖、塩、お酢などを、子どもたちはスプーンで真剣に口に含みます。「甘い!」「すっぱーい!」と、舌の上で広がる味の感覚を、友だちと確認し合いました。 そして、5つ目の味の正体は『うま味』。細く切られた昆布を味わい、「これまでの味と全然違う!」「深い味だ。」と、日本独自の特別な味に感動の声を上げました。

【鼻をつまむと味は消える?!】 「味はどこから感じる?」という問いに「舌!」と答えた子どもたちを待ち受けていたのは、驚きの実験でした。鼻をつまんで甘いお菓子を口にすると...「あれ?」「甘さが全然しない。」と、教室中が驚きと笑いに包まれました。 この体験から、味覚は舌(味蕾)だけでなく、「香り」が決定的な役割を果たしているということを学びました。さらに、美味しいという感覚は、舌だけでなく、記憶や脳ともつながっているという奥深い話に、子どもたちは目を輝かせました。

【今だけの特別な感覚を大切に】 福元シェフからは、「子どもたちの舌には、大人よりも味蕾(みらい)がたくさんある」という貴重なお話がありました。この時期にしか感じられない敏感な味覚を大切にし、多様な食に触れることの重要性を学びました。

授業の最後には、全員で記念撮影。子どもたちはシェフからいただいた特別な帽子をかぶり、今日の学びを最高の笑顔で締めくくりました。 福元シェフ、子どもたちが食に対して新たな興味を持つ、貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。

11月11日(火) 負けるな寒さに。朝の持久走練習、みんなで目標に向かって力走中!

秋の深まりを感じる今日この頃、10月28日(火)に始まった持久走練習が、ついに中日を迎えました。今朝は一段と冷え込み、子どもたちの白い息が、澄んだ青空の下で力強く弾けていました。そんな寒さも吹き飛ばすかのように、校庭には元気いっぱいに走る子どもたちの姿があふれています。

【目標は「寒さに負けない身体」と「自分のペース」】 この持久走練習期間を通して、子どもたちは2つの大きな目標に取り組んでいます。「①寒さに負けない強い身体をつくること」、「②自分の目標を決め、自分のペースで走りぬくこと」練習は、1~3年生が内側のレーン、4~6年生が外側のレーンを使用し、学年ごとに自分の速さを維持しながら走ることに挑戦しています。苦しいときも、自分との戦いに挑みながら、一歩一歩、確実に前へと進むそのひたむきな姿は、見ている私たち大人にも感動を与えてくれます。

【全校で一丸!がんばりが目に見える「持久走がんばりカード」】 さらに、全校で一丸となって練習に取り組むための工夫があります。それが、「持久走がんばりカード」です。子どもたちは、一生懸命に走った後、走った運動場の周回数に応じてカードに色をぬっていきます。色が増えていくたびに、自分の努力が目に見える形で積み重なっていき、大きな達成感と次の練習への意欲につながっています。

持久走練習も残りわずかとなりました。子どもたちは、友だちと励まし合い、時には教員も一緒に走りながら、自分の限界に挑戦し続けています。朝の冷たい空気の中で、目を輝かせながら走り抜ける子どもたち。この練習で培った「頑張りぬく力」と「目標を達成する喜び」が、今後の学校生活における大きな自信となることでしょう。

みんな、ファイト! 最後まで走り抜けよう!

11月10日(月) 楽しいクイズに大熱戦!集会委員会主催「秋の児童集会」開催

11月7日(金)、集会委員会の企画・運営による「児童集会活動」が体育館で行われました。全校児童が一つになって楽しめる、笑いと熱気に満ちた最高の1時間となりました。

【1集会委員会クイズに挑戦!ドキドキの◯×ゲーム】 集会のスタートは、集会委員会が考えたユニークなクイズに答える「◯×ゲーム」 集会委員のメンバーが、マイクを持って堂々と問題を出題しました。

集会委員:「次のうち、正しいのはどっちでしょう? 『フルーツのにおいのする魚がいる』。〇か×か!」

「えーっ、いるの!?」「まさか!」とざわつく子どもたち。5年生:「〇かな?パイナップルみたいなにおいの魚、聞いたことあるよ!」、「僕は×だと思う。魚は魚のにおいでしょ!」難しい問題に悩みながら、〇か×のエリアへ一斉に移動します。ユニークなクイズのおかげで、一気に体育館が盛り上がりました。

【2全校が一つに、長〜いジャンケン列車】 次に全校児童が楽しんだのは「ジャンケン列車」です。最初はお互いにジャンケンをして負けた人が勝った人の後ろにつながり、どんどん長い列車を作っていきます。「わーい。また勝った!どんどん長くなるよ!」ジャンケンが進み、体育館には長蛇の列車がいくつも誕生しました。そして、いよいよ最後の2チームでの対決!最終戦は、なんと6年生が先頭の列車が勝利しました。「やったー!最後のジャンケン、緊張したー。」全校児童が一つにつながり、体育館全体が一つの大きな、長~い列車になりました。

【3白熱のドッジボール大会】 そして最後は、4つのチームに分かれての「ドッジボール大会」。コートの真ん中や外野で、ボールを巧みに投げたり、受けたり、逃げたり。チームメイトと声を掛け合い、勝利を目指して白熱した試合が繰り広げられました。「こっちに投げて。ナイスキャッチ!」、「大丈夫だよ。外野からなげるからね。」どのゲームでも、集会委員会の分かりやすい説明と、子どもたちによるルールを守って楽しく行うマナーのよさが見られました。全校で心から楽しめた、大満足の1時間でした。

11月7日(金) 最高の舞台で躍動!~6年生都城市陸上教室レポート~

11月4日(火)、都城市内の6年生が一堂に会し、今年初めてとなる「都城市陸上教室」が、2027年宮崎国スポのメイン会場となる山之口陸上競技場(KUROKIRI STADIUM)で開催されました。

【国際基準のスタジアムに大興奮!】 KUROKIRI STADIUMは、日本陸上競技連盟の第一種公認を受け、国際大会も開催可能な全天候型ウレタン舗装のトラックと天然芝のフィールドを備えた最新鋭のスタジアムです。こんな素晴らしい舞台で走る経験は、子どもたちにとって忘れられない最高の思い出になったことでしょう。

【一生懸命に、ゴールを目指して!】午前中は陸上競技が行われ、特選種目の100m走や400mリレー、そして一般走80mに参加しました。トラックを駆け抜ける子どもたちの姿は、まさに真剣そのもの。バトンをしっかり握り、前を向いて懸命に走る姿からは、目標に向かってひたむきに頑張る6年生のエネルギーが伝わってきました。また、リレーでは、仲間と心を一つにしてバトンをつなぐ姿も見られ、チームワークの大切さも学べたようです。

【仲間と過ごす特別な時間】競技の合間や休憩時間には、観客席やトラックサイドで、友だちとリラックスした笑顔を見せる6年生たち。特別な場所で一緒に過ごす時間は、きっと友情を深める貴重な機会になったことでしょう。

【午後は国スポPRダンスで一体感!】午後は、宮崎国スポPR動画撮影のためのダンスが行われ、スタンドを埋め尽くしていた1600人の6年生が一体となって緑一面のフィールドで踊りました。走ること、踊ること、そして仲間と楽しむこと。未来のメイン会場で、たくさんの思い出を作った一日となりました。

11月5日(水) 未来へつなぐふるさとの舞!~庄内ふるさと祭りで輝いた子どもたち~

11月2日(日)に開催された『庄内ふるさと祭り』は、子どもたちの情熱と誇りに満ちたステージとなりました。オープニングを飾ったのは、庄内中学校吹奏楽部の皆さんによる躍動感あふれる演奏です。日頃の練習の成果が響き渡り、会場に集まった庄内地区の皆さんは、思わず聴き入ったり、手拍子をしたりと、大いに盛り上がりました。一人ひとりの真剣な表情からは、音楽にかける熱い想いが伝わってきました。庄内中のみなさん、感動的な演奏をありがとうございました。

次に披露されたのは、菓子野小校区の千草地区に伝わる伝統芸能『千草奴踊り』です。華やかで可愛らしい着物に身を包んだ子どもたちは、この日のために2週間に1回の公民館での練習を積み重ねてきました。地元の方々による生演奏のもと、凛とした表情で、上体を起こしたまま手足を使い踊る奴踊りの特徴をしっかりと表現し、伝統の舞を披露してくれました。

さらに、力強いかけ声とともに登場したのは、子どもたちによる『今屋俵踊り』です。運動会でも披露したこの踊りを、今回は『今屋俵踊り保存会』の皆さんと一緒に、息を合わせて踊りました。俵を担ぎ、持ち上げ、会場に向けて勢いよく放つダイナミックな動きは、豊作を願う人々の喜びを表しているかのようです。保存会の方々が加わることで、踊りは一層華やかで迫力あるものとなり、地域の伝統をしっかりと受け継ぐ子どもたちの姿がまぶしく輝いていました。

最後に、会場の外、体育館前の芝生では、都城市の指定無形民俗文化財である『熊襲踊り』が披露されました。鬼のような面をつけ、わらの衣装をまとい、竹編みの大きな輪(バラ)を操りながら、野性的かつユーモラスに舞う姿は圧巻です。鐘の響きに合わせ、大地を踏みしめて踊るその姿に、観客も引き込まれていました。

今年も、子どもたちの活躍によって、庄内地区に伝わる豊かな伝統芸能が生き生きと披露された一日となりました。未来へ、郷土の宝を大切に受け継いでいく子どもたちに、大きな拍手を送ります。

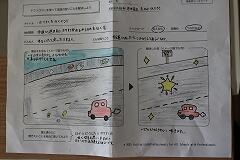

11月4日(火) 地面の下の「縞模様」の秘密を探れ!〜6年生、タブレットを手に大地に迫る〜

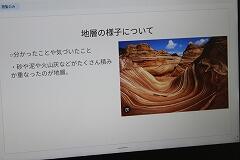

【授業の始まりは、「しま模様はどうできた?」】 6年生の理科は「大地のつくりと変化」の学習が始まりました。授業の冒頭、先生から提示されたのは、道路沿いの崖の切り通しの写真。そこには、まるでミルフィーユのように重なった地面の下の縞模様(地層)がはっきりと写っています。「この地面の下のしま模様は、いったいどのようにしてできたのだろうか?」この大きな謎が、今日の学習問題です。

【班で予想!自然の力を考える】 すぐに各班で熱い話し合いがスタート。子どもたちは、この縞模様ができた原因をめぐって、活発に意見を交わします。「ねえ、これ、水の力が関係してるよ。流れてきた砂とかが積もったんじゃない?」、「この前の修学旅行で桜島を見たように、火山の噴火で灰が積もったのかも。」話し合いの結果、黒板には、地層の「でき方」についての3つの有力な予想がまとめられました。

予想される原因

1班:火山の噴火によって積み重なった。

2班:風や水の力で石などがぶつかり合い、しま模様になった。

3班:台風や水の力で、石や砂、土が交互に積み重なった。

こうして、大地の縞模様のことを「地層」と習い、それをつくったのは「自然の力」だという共通の認識のもと、それぞれの班が「より妥当な考え方」を追求する学習へと進んでいきました。

【タブレットを活用!自分の考えを深める時間】 友達の様々な予想を聞いた後は、いよいよタブレットの出番です。子どもたちは、教科書やインターネットで集めた情報、そしてこれまでの友達の発表を参考にしながら、「地面の下のしま模様(地層)はなぜできているのか」について、自分の考えを整理し、スライドにまとめていきます。

「やっぱり、水の流れで、粒の大きさが違うものが順番に積もったのかな?」

「『地層の様子』の画像を調べてみたら、大きく曲がっているところもある。これはどういうことだろう...」

「自然の力って本当にすごい!」

ただ調べるだけでなく、「どうやってできたのか?」、「何でできているのか?」を多面的に考え、自分の言葉で説明できるようにまとめる活動を通して、子どもたちは知識や技能だけでなく、主体的に問題を解決しようとする態度を育んでいました。

この「大地のつくりと変化」の学習では、単に地層の知識を覚えるだけでなく、「土地のつくりやでき方にしっかりと着目し、観察・実験などの技能を身に付けること。」、「様々な情報や考え方を比較し、より妥当な考え方をつくりだす力を育むこと。」を大切にしています。

子どもたちは、この学習を通して、私たちの足元にある「大地」に刻まれた壮大な歴史を読み解く力を着実に身に付けています。次回の記事では、子どもたちが実験で地層のでき方を検証する様子などをご紹介する予定です。お楽しみに。

10月31日(金) 郷土の誇りを胸に!~庄内ふるさと祭りに向けて俵踊り保存会と事前練習~

【俵踊り保存会の方々との特別練習】10月30日(木)、庄内ふるさと祭りの出演を控え、3・4年生は、『今屋俵踊り保存会』の皆様を学校にお招きし、事前特別練習を行いました。本番さながらの生演奏で踊ることができた貴重な機会に、子どもたちの士気も最高潮に高まりました。

【躍動する俵と熱気あふれる体育館!】 体育館に響き渡る三味線と太鼓の音色に合わせて、子どもたちは元気いっぱいに俵踊りを披露しました。「そ~れっ!」という威勢の良いかけ声とともに、俵をダイナミックに持ち上げたり、力強く回したり。練習を重ねた息の合った動きで、お互いに俵を投げ合うシーンでは、真剣な表情の中に楽しさが溢れていました。保存会の方々の力強い演奏に後押しされ、一人ひとりがこれまでで最高のパフォーマンスを見せてくれました。子どもたちの踊る円のそばには、たくさんの俵が積み上げられ、子どもたちは郷土芸能の歴史と重みを感じながら、一歩一歩、その技を磨きました。

【いただいた温かい言葉が最高の励みに】 練習の最後には、保存会の方々から、頑張った子どもたち一人ひとりへ温かいメッセージをいただきました。

「みなさんが5月の運動会で踊ったときよりも、今日はずっと上手になっていました。」

「こんなに一生懸命な皆さんと一緒に練習や本番の踊りが踊れるのが、とてもうれしいです。」

この温かい言葉一つひとつが、子どもたちの大きな自信とやる気につながりました。伝統を継承する保存会の皆様との交流は、技術の向上だけでなく、地域への愛着と誇りを育む素晴らしい時間となりました。庄内ふるさと祭りでの3・4年生の堂々とした俵踊りを楽しみにしています。

10月30日(木) 5年生 お米販売準備:収穫の喜びを伝えるために!

6月に自分たちで田植えを行い、大切に育てたお米の脱穀体験を行いました。昔ながらの道具や、現代の機械の進化に触れながら、お米を収穫するまでの大変さと、米作りの歴史を学ぶことができました。そして、いよいよ子どもたちが心を込めて育て、脱穀したお米を販売する日がやってきます。

【11月2日(日)庄内ふるさと祭りでお米を販売します!】 この販売体験は、手間ひまかけて育てたお米を、自分たちの手で販売するという、子どもたちにとって大きな収穫の喜びとなることでしょう。販売会に向けて、本日10月30日(木)に準備を行いました。 この日は、JA青年部の皆さんやそよ風グループの方々が、精米してくださったお米と、3kgずつ袋詰めするための袋、計量器を準備してくださいました。 まずはじめに、袋に自分たちが準備した宣伝用のシールを貼りました。「このシールをお客さんが見やすいように、お米が見える丸い窓の上に貼ろうね。」

【衛生に気を付けて、いざ袋詰め】 準備の場所は家庭科室です。子どもたちはエプロン、帽子、マスクを着用して、衛生に最大限気を付けながら作業に取り組みました。「あれ、1Lマスにすり切りいっぱい3回入れたら、3kgになるる。」「袋の底をトントンって整えてから入れると、こぼれにくいよ。」「こぼれないように袋を大きく開けるから、そ~っと入れて。」各グループで大人が見守る中、子どもたちは真剣な表情で、お米を丁寧に計量し、袋に詰めていきます。最初はおそるおそる作業していた子たちも、すぐにコツをつかみ、手際よく作業を進める姿が見られました。

「袋の口をかっこよく結ぶのってどうするんですか?」「こうやって、袋を折り曲げ、紐をしっかり引っ張って、結び目を下にもっていくと綺麗に仕上がるよ。」JA青年部の方やそよ風グループの方に教わりながら、きれいにラッピングするための紐結びにも挑戦しました。

【たくさんの人の協力で完成!】 子どもたちの頑張り、そしてJA青年部の皆さんやそよ風グループの方々の温かいご協力のおかげで、すべてのお米を袋詰めすることができました。ずらりと並んだ、愛情たっぷりのお米の袋は圧巻です。当日は、育てた喜びと、感謝の気持ちをお客さんにしっかりと伝えられるように、販売も頑張ってほしいと思います。庄内ふるさと祭りへぜひ足をお運びください。

↓↓↓★庄内ふるさと祭りの詳細は、『庄内まちづくり協議会ホームページ』へ★↓↓↓

10月29日(水) 太陽の光を重ねたらどうなる? ~3年生の理科実験レポート~

今日の3年生の理科室をのぞくと、「光のせいしつ」の学習の続きをしていました。教室の黒板には、今日の学習問題が書かれていました。【はね返した日光を重ねると、明るさや温度はどうなるだろうか。】

太陽の光を鏡などで反射させて集めたり、重ねたりすると、その明るさや温かさはどうなるのか?子どもたちは、実験を通して、光の強さを変えたときにどんな変化が起こるのかを調べることが今日の学習のねらいです。

【実験前のわくわく予想タイム】 実験の前に、みんなで予想を立てました。「光を重ねたら、明るくなると思う。」「でも、温度はそんなに変わらないんじゃないかな?」「いや、逆にたくさん集まるから、すごく熱くなるかも。」予想は様々。一人ひとりが「どうなるんだろう?」と真剣に考えている様子が伝わってきました。

【 いざ、実験開始!外で確かめよう】 太陽の光を扱うので、今日は中庭に出て実験スタート。班ごとに鏡や黒い紙などを持って、太陽の光を重ねたときの変化を調べました。実験では、鏡で反射させた日光を壁に当てたり、黒い紙の上に当てたりして、光の当たり方による違いを観察しました。班ごとに実験していると「見て見て!鏡を2枚使って壁に当てたら、すっごく明るくなったよ。」「本当にだ。1枚のときと比べると、まぶしさが全然違うね。」「温度計で測ってみたら、重ねた方が少しだけ温度が上がったよ。」「重ねると、明るさも温かさも、やっぱり強くなるんだ!」鏡で反射させた光を集める子、その光が当たる場所を熱心に観察する子、友達と話し合いながら角度を調整する子など、みんな主体的に実験に取り組んでいました。

【実験大成功!「なるほど」が止まらない】

実験を通して、みんなから「なるほど」「そうだったのか」という声がたくさん上がりました。

◇鏡で光を重ねてみると、本当に明るさがパワーアップする。

◇黒い紙を触ってみると、光を重ねたところは、やっぱりほんのりあったかい。

◇光を集めることで、明るさも温かさも上がることが、自分たちの目で確かめられました。

◇今回の実験で、太陽の光ってすごいパワーを持っているんだなと思いました。

授業後には、身の回りの光にも、たくさんの「なぜ?」や「どうなってるんだろう?」という思いがあふれている子どもたちが見られました。

10月28日(火)~地域の伝統を受け継ぐ3・4年生 俵踊り練習に熱が入る!~

11月2日(日)に開催される『庄内ふるさと祭り』に向け、本日3・4年生が体育館で俵踊りの練習を行いました 。

【4か月のブランクを感じさせない堂々とした舞い】 5月の運動会で発表したこの俵踊り。約4か月のブランクがあったにもかかわらず、子どもたちはそのブランクを全く感じさせない堂々とした踊りを披露しました。練習中、楽しそうな子どもたちの会話が体育館に響きました。「今のところ、もっと手前に俵を引いて」と、お互いの動きを確認し合う声。「いいね。みんなのかけ声が大ききなって、踊りにも自信が出てきた」と、躍動感を楽しんでいる様子。「本番でも思い切って踊りを見せてやろうね!」と、地域の伝統の踊りをしっかりと受け継いでいるかしのっ子の誇らしさを感じさせました。子どもたちが地域の伝統芸能に向き合い、真剣に、そして楽しそうに踊る姿は、見る人に感動を与えます。

【保存会の方々との最終練習】 今週30日(木)は、『今屋俵踊り保存会』の皆様に学校までおいでいただき、生演奏をしていただきながらの最後の練習を行います。本番前に、素晴らしい環境で発表練習をさせていただけることに心より感謝申し上げます。

【ふるさと祭りでの発表と「かしのっ子米」の販売】 地域の皆様、11月2日(日)は、ぜひ『庄内ふるさと祭り』においでください。3・4年生の俵踊りの発表は、庄内小学校で行われます。

さらに、5年生が今年JA青年部と地域の方の協力で育てた『かしのっ子米』の販売もあるそうです。お楽しみにしてください!

詳しい内容につきましては、庄内地区まちづくり協議会のリンクからご覧ください。→https://www.bonchi.jp/kirari/cgi-bin/snews.cgi#700

10月27日(月) 鼓動を聞き、命を考える~3・4年生 動物愛護センターでの「いのちの授業」と見学~

10月24日(金)に、3・4年生が動物愛護センターへ見学に行きました。子どもたちは、自分と動物の命の尊さについて真剣に考え、多くを学びました。

【心音を聞く体験を含む「命の授業」】 授業では、動物の置かれている現実を知り、命の大切さを実感する活動を行いました。

命のつながり:野生動物、家畜、ペットなど、さまざまな動物と人とのつながり(自然の共有、食と衣、共生) について話し合いました。

心音を聞く体験: 「聴診器で自分の心臓の音を聞いてみよう」という先生の声に、子どもたちはドキドキ。 耳に聴診器を当て、心臓の音を聞いた瞬間、驚きの声が上がりました。 「わあ。ドクン、ドクンって、すごい音が聞こえる!」 「これが『生きている』ってことなんだね。」自分の心音を聞くことで、誰もが「いのちの営み」を実感しました。また、「人間も動物」という視点から、動物たちも同じように心臓が動いている大切な命であること、そして「いじめは他人の命を削っている」という命を尊重する行動の重要性を学びました。

動物たちの現状:センター職員の方から、捕獲・引取りから返還・譲渡に至るまでの現状を学びました 。(捕獲引取り数)と(返還譲渡数)の差から、「残されたいのち」 、すなわち殺処分や病気で亡くなる命があるという厳しい現実についても考えました。預けられた動物が帰ってくることが減っている現状も学びました。「人間も動物」という視点から、自他の命を大切にすること、そして「いじめは他人の命を削っている」という命を尊重する行動の重要性について話し合いました。

【モデル犬との触れ合いと保護室の見学】 授業の後、保護された動物たちが生活する現場を見学しました。

保護室の様子:保護された犬や猫は、個室(ケージ)で飼育されており、その様子は「カプセルホテルのよう」で約50匹が保護されている現状を知りました。

モデル犬「モカちゃん」との交流 : 「モカちゃん、本当に優しいね。みんなが触っても吠えたり怒ったりしないよ。」、「モデル犬ってすごい。私たちも優しく、大事に触ろう。」モカちゃんは、人間がどのように接しても穏やかな姿を見せてくれ、動物と心を通わせる喜びを教えてくれました。

譲渡活動:保護された動物が新しい家族と出会うための譲渡会が毎週行われていることを知りました。

3・4年生は、動物愛護センターのスタッフの方々に対し、真剣に命のことを考え、受け答え をすることで、命への真摯な思いを伝えました。今回の見学は、子どもたちが「お互いが幸せに生きるため、共生について考えていくこと」 につながる大切な一歩となりました。

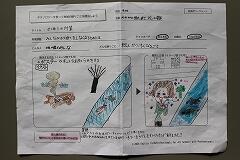

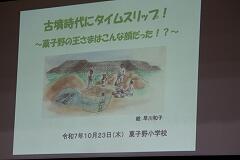

10月24日(金) 古墳時代へタイムスリップ ~菓子野の王さまはこんな顔だった!?~

10月23日(木)、都城市教育委員会文化財課の方々を招き、「古墳時代へタイムスリップ!」と題した学習会が開催されました 。この学習会では、菓子野校区内で発掘された人骨をもとに復顔された模型が子どもたちに初公開されました 。

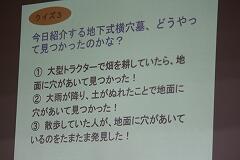

【遺跡の発見と古代の暮らしに興味津々!】 学習会は、まず古墳時代や菓子野地区の古墳についての説明から始まりました。古墳は、今から約1,500年前(6世紀頃)に造られた大きなお墓です 。菓子野小学校から南西に約200mの地点で、平成23年(2011年)11月、畑を耕していた大型トラクターが地下式横穴墓の天井を壊し、地面が陥没したことで古墳が発見されたそうです 。 子どもたちは、古墳時代に関するクイズにも挑戦しました。

「今日紹介する地下式横穴墓、どうやって見つかったのかな?」

①大型トラクターで畑を耕していたら、地面に穴があいて見つかった!

②大雨が降り、土がぬれたことで地面に穴があいて見つかった!

③散歩していた人が、地面に穴があいているのをたまたま発見した!

この問いに正解すると、多くの子どもたちがガッツポーズをして大喜び!知らなかったことがたくさん知れたという声や、古墳や古墳時代に興味がわいたという感想も聞かれ 、終始興味津々でお話に聞き入っていました 。

【いよいよ「菓子野の王さま」とご対面!】 そして、いよいよ復顔模型のお披露目です。青い布が取り払われ、目の前に現れた「菓子野の王さま(古墳人)」の顔に、体育館は大きな歓声と笑顔に包まれました 。「うわぁ!」「本当に昔の人の顔だ!」「どんな人だったんだろう?」子どもたちは目を輝かせ、驚きと感動の声を上げました。目の前で見る復顔模型は、まるで古墳時代からタイムスリップしてきたかのようなリアルさです 。この模型は、地下式横穴墓から出土した、状態の良い人骨をもとに、3Dデータ作成などの工程を経て復元されました 。

復顔模型を監修した専門家からは、縄文人との類似性が高い壮年の男性であること、当時の男性の髪型である「上げ美豆良(あげみずら)」で復顔されていることなどが説明されました 。さらに、歯の中には、癒合歯(ゆごうし)が発見されて、栄養状態がよくなかったことがわかるとも説明されました。子どもたちからは、「たった1つの骨で顔を復元できて、さらに性別や年齢まで分かるのがすごいなと思った」「とてもいい顔で、こんな人だったんだと思った」といった感想が寄せられ 、古墳時代の人々の姿をリアルに思い浮かべることができたようです 。

この復顔模型は、10月25日(土)から11月24日(月・祝)まで都城歴史資料館でも展示されます 。子どもたちにとって、地域の歴史を身近に感じる貴重な体験となりました。

10月22日(水) 読み聞かせボランティア活動~絵本が広げる子どもの世界~

10月22日(水)に、ボランティアの皆様による読み聞かせ活動が行われました。学年に合わせた楽しいお話に、子どもたちは目を輝かせ、想像力を膨らませていました。 【低学年:「ニニロのおとしもの」と「こけこっこー」】 低学年では、『ニニロのおとしもの』と『こけこっこー』の2冊の絵本を読んでいただきました。

『ニニロのおとしもの』トカゲのニニロが大事なしっぽを落としてしまい、懸命に探すという大変だけどユーモラスな物語に、子どもたちはすっかり引き込まれていました。ボランティアさんの語りかけに、子どもたちは顔をぐっと前に乗り出し、目を丸くしてお話の展開を追っています。特に、お話を読み進めるボランティアさんの表情や絵本の絵を、真剣なまなざしで見つめる子どもたちの様子からは、ニニロのしっぽ探しに心からハラハラしていることが伝わってきます。中には、思わず口を開けて驚きや興味を示す子もおり、生き生きとした表情で物語を楽しんでいました。

『こけこっこー』続く『こけこっこー』は、自分の個性を大切にすることに気づかせてくれるお話です。読み進めるうちに、子どもたちは期せずして全員で「こけこっこー」と大合唱。にわとりよりも美しい声の鳥や立派な鳥がいる中で、にわとりが特別な存在のように扱われることに、ほかの鳥たちが抱く「うらやましい」という気持ちを軸に物語が展開します。 出版社からも、「どの子供にもその子ならではの長所や短所があり、それが個性。このお話を通して、子どもたちには「ぼくがぼくであることすべてが個性で、たいせつなんだ」と気づいてほしい」というメッセージが込められています。子どもたちは、全身で喜びを表し、声を出すことを心から楽しんでいました。皆で声を合わせる一体感と、絵本のメッセージが重なり、それぞれの個性を認め合う温かい気持ちが教室いっぱいに広がったようです。

【中学年:「きつね森の山男」】 中学年では、馬場のぼるさんの『きつね森の山男』が読まれました。気は優しくて力持ち、大根作りが上手な山男が、寒がりの殿様とキツネ軍の戦いに巻き込まれ、最後は得意のふろ吹き大根が思わぬハッピーエンドに導くという、二転三転する楽しい物語です。広めのワークスペースでゆったりと座った子どもたちは、腕を組み、真剣な表情で読み聞かせに聴き入っていました。お話が予想外の方向に進むたびに、登場人物たちの心境や戦いの行方を想像し、集中して物語の世界に入り込む姿が見られました。ふろ吹き大根が平和をもたらすというユニークな結末は、子どもたちの驚きと笑いを誘い、物語の楽しさに改めて気づかされた時間となったようです。ボランティアの皆様、子どもたちに豊かな想像力と心温まるメッセージを届けてくださり、ありがとうございました。

10月21日(火) 実りの秋を実感!昔ながらの道具と最新の機械で脱穀体験〜5年生が地域の方と協力し、収穫の喜びを味わいました〜

10月20日(月)、5年生が地域ボランティアの「そよ風グループ」とJA青年部の協力のもと、田植えから育ててきた稲の脱穀を体験しました。2週間ほどの掛け干しでしたが、雨が多くなかなか乾燥が進まず、この日は貴重な晴れ間を狙っての活動となりました。はじめの会では、JA青年部の方が「足踏み脱穀機」の使い方を丁寧に説明しながら、模範を見せてくださいました。子どもたちは、脱穀機のリズミカルな音と、勢いよく籾が外れていく様子に興味津々です。

【足踏み脱穀機に挑戦!】 いよいよ子どもたちの番です。一人ひとりが稲の束を脱穀機に入れ、足踏みペダルを踏み込みます。「うわっ、引っ張られる!」「稲の束が吸い込まれていくみたいだ!」 「結構力がいるんだね!昔の人は大変だったんだなぁ」稲の束がローラーに引き込まれそうになるのを必死にこらえながらも、真剣な表情で脱穀を行いました。

【風の力で選別!「唐箕(とうみ)」体験】 脱穀した後には、稲藁のくずや、中身のない籾殻(もみがら)が混ざってしまいます。そこで登場したのが、風の力を使って軽いゴミと重い籾を選別する伝統的な道具「唐箕(とうみ)」です。「これで風を起こすの?すごい仕組み。」 「わらとか軽いゴミだけが遠くに飛んでいく。昔の人って頭が良いんだね!」風をうまく利用した先人の知恵に、子どもたちは感心しきりでした。

【最新機械のスピードに驚愕】 最後に、残った稲の束を最新の脱穀機で処理する様子を見学しました。「えーっ!あっという間に終わっちゃった。」 「さっきの足踏み脱穀機でやった量の何倍だろう。速さが全然違うね。」手作業で一つひとつ行う足踏み脱穀機と、機械の圧倒的なスピードの違いに、子どもたちは驚きの声を上げました。今回の体験を通して、お米を収穫するまでの大変さと、道具や機械の進化の歴史を学ぶことができました。

いよいよ11月2日(日)には、庄内ふるさと祭りでお米の販売会があります。自分たちが手間をかけて育て、脱穀したお米を販売する体験は、子どもたちにとって大きな収穫の喜びとなることでしょう。

10月20日(月) 庄内地区戦没者慰霊祭への参加報告と平和への誓い

先日、10月18日(土)、庄内地区公民館にて執り行われました庄内地区戦没者慰霊祭に参列いたしました 。戦没者の皆様に哀悼の誠を捧げ、平和への誓いを新たにする厳粛な式典でした。

【厳粛な式典と子どもたちの想い】 式典では、戦没者の方々へ感謝と哀悼の意を捧げました。特に、未来を担う子どもたちの姿が印象的でした。庄内小学校、菓子野小学校、乙房小学校の代表児童が、平和への願いを込めて作成した千羽鶴を献納しました 。庄内中学校の生徒会代表2名が、戦没者への追悼と平和への強い思いを込めた「平和へのメッセージ」を発表しました 。メッセージでは、曽祖母様の戦争体験談や、修学旅行で訪れた知覧特攻平和会館での特攻隊員の遺書から感じた衝撃と、命を懸けた方々の想いを継ぐことの重要性が語られました 。また、都城にもあった特攻基地(西飛行場、東飛行場)に言及し、私たちが住む都城と戦争との深いつながりを認識し、学校などで戦争について調べ、知ることの必要性を訴えました 。終戦80年を迎えるにあたり、「当たり前にあると思っていた日々」が多くの犠牲の上にあることを再認識し、都城が15回以上の空襲を受け、特に昭和20年8月6日の「都城大空襲」で甚大な被害があったことに触れ、その歴史を語り継ぐ決意が示されました 。会場では、遺族会の方々が涙を拭いながら、子どもたちの純粋で力強いメッセージに静かに耳を傾けている姿が見られ、戦没者のご遺族の皆様の胸に深く響いたことと拝察いたします。

【戦没者への哀悼と平和への継続的な決意】 式典を通じて、過去の悲惨な歴史と、現在の平和の尊さを改めて痛感しました。庄内地区においても、これまでの戦争で566名が戦死されています 。この日、戦没者名簿に合祀されている全ての犠牲者の皆様に、心より哀悼の意を表します 。私たち教育に携わる者、そして地域全体が、この歴史の教訓と平和への願いを胸に、日常に感謝し、思いやりの心を忘れずに過ごすことが、平和を守り続ける第一歩だと強く心に刻みました。学校としても、これからも戦争の悲惨さと平和の尊さを伝え、持続的な平和の実現に向けて取り組んでまいります。

10月17日(金) 【修学旅行2日目(最終回)】「鶏飯」に大満足!コアラとキリンに大興奮!〜笑顔あふれる平川動物公園〜

修学旅行2日目の午後、子どもたちは最後の見学地である「平川動物公園」に向かう前に、楽しみにしていた昼食をいただきました。

【鹿児島を味わう「鶏飯」に舌鼓】 本日の昼食は、鹿児島の郷土料理「鶏飯(けいはん)」です。ご飯の上に、ほぐした鶏肉、錦糸卵、椎茸などの具材を乗せ、熱々の鶏ガラスープをたっぷりかけていただくお茶漬けのような料理です。「お茶碗に具を少し乗せて、スープをたっぷりかけるんだよ。」 「このスープ、すごくいい匂い。サラサラ食べられる。」 子どもたちは、お互いにお茶をついであげたり、具材の乗せ方を教え合ったりと、鹿児島の味を楽しくおいしく堪能しました。友人との会話も弾み、旅の思い出を語り合いながら、最高のひとときを過ごしました。

【サバンナを背景に記念撮影】 お腹がいっぱいになった後は、最後の見学地「平川動物公園」へ。まず、アフリカのサバンナを思わせる雄大な景色を背景に、全員で集合写真をパシャリ!太陽の下、子どもたちの顔は達成感と期待に満ちあふれていました。

【コアラとのラッキーな出会い!】 園内では、生活班ごとにたくさんの動物を見学。「わあ、キリンだ。首が長い。」「あのシマウマ、模様がきれい。」と、生き生きとした動物の姿に歓声を上げていました。そして、平川動物公園で特に有名なのがコアラです。コアラ館では、ガラス越しにコアラをじっくり観察。「見て。コアラが動かない。ずっと寝てるのかな?ぬいぐるみみたい。」、「可愛いけど、やっぱり動いているところを見たいね。」その瞬間、運良く一頭のコアラがむっくりと起き上がり、ユーカリの葉を食べ始めました。「わー、食べた。ラッキー!」、「すごい、もぐもぐしてる!写真撮らなきゃ。」子どもたちは、コアラの食事風景という貴重な瞬間に大興奮。記念撮影も、満足そうな笑顔でピースサインが決まりました。動物たちとの出会いの後は、遊具エリアで最後の楽しいひとときを過ごしました。サブバッグを抱えながらも、全力で遊具に乗ったり、友だちとの楽しい様子を写真に収めたり。この笑顔こそが、2日間の修学旅行が成功した証です。

【最後の楽しい時間、そして帰校式】 そして、いよいよ帰校。学校に到着すると、代表児童が2日間を振り返って、心に残った学びや感謝の気持ちを発表してくれました。校舎前には、たくさんの保護者の方々が迎えに来てくださっており、温かい拍手の中、家族的な雰囲気で帰校式を終えることができました。知覧での平和学習、そして平川動物公園での楽しい思い出。2日間で深まった友情と、たくさんの学びを胸に、子どもたちは一回り成長して帰路につきました。

10月16日(木) 平和への誓い~知覧特攻平和会館での修学旅行2日目~

10月10日(金)、ホテルから望む桜島と朝日、素晴らしい一日を感じさせるようでした。修学旅行2日目は、鹿児島県の知覧特攻平和会館を訪れ、平和について深く考える貴重な一日となりました。

【厳しい現実を伝える展示】 会館の外には、特攻作戦に使用された戦闘機が展示されており、子どもたちはその巨大さと、これが「片道燃料」のみを積み、二度と帰らぬ出撃に使用された事実を前に、驚きと戸惑いを覚えた様子でした。また、特攻隊員の像「とこしえに」は、出撃する兵士の姿と、彼を見送る母の姿を表しています。国を思い、父母を思いながら散っていった若者たちの悲痛な思いが込められており、子どもたちも足を止めて見つめていました。

【半地下の「三角兵舎」で感じる当時の空気】 次に、特攻隊員たちが最後の数日間を過ごしたとされる「三角兵舎」 へ。空襲を避けるために半地下式で建てられた粗末な木造の兵舎。薄暗く、静まり返ったその場所に入ると、出撃を前に家族への遺書や手紙を書いていたという兵士たちの、胸が張り裂けそうな心情が伝わってくるようでした。

【語り部さんの講話と展示資料の見学】 いよいよ会館の中へ。語り部の方から、特攻隊員たちが本当に片道だけの燃料を積んで飛び立ったという事実や、残された家族への手紙について、丁寧に説明を受けました。特に家族の無事を願いながら、書き残した若い兵士たちの手紙が紹介されると、子どもたちは涙をこらえ、その過酷な運命に強い衝撃を受けていたようです。「もし自分だったら…」「お母さんはどんな気持ちだっただろう」と、様々な思いが去来したことでしょう。

説明を受けた後、子どもたちは展示資料の見学に移りました。館内に設置された端末を使って、説明中に触れられた兵士の情報を熱心に調べ、展示スペースへ。遺書や写真、遺品などの展示ケースの前では、隊員たちの生きた証を一つ一つ真剣な眼差しで見つめ、当時の状況を深く理解しようと努めていました。この知覧での学びは、ただの歴史学習ではなく、戦争の悲惨さと、平和の尊さを肌で感じる、子どもたちにとってかけがえのない時間となりました。「戦争を二度と繰り返してはいけない」という平和への強い思いを胸に刻んだ一日となったことでしょう。

10月15日(水) 自分の体と健康を考える〜4年生 身体計測と「姿勢」に関する保健指導〜

本日、4年生は身体計測を実施しました。計測の前には、養護教諭の先生から「自分の体と姿勢の大切さ」について、たいへん分かりやすいお話がありました。

【姿勢が体に与える影響を視覚的に理解】 先生はまず、内臓のイラストが描かれた特製のTシャツを着用して登場しました。このTシャツを使い、背中を丸める猫背の姿勢になると、内臓が圧迫されてしまい、お腹が痛くなったり、消化が悪くなったり、集中力が続かなくなったりといった不調につながることを、視覚的に説明してくださいました。

子どもたちは、Tシャツのイラストで内臓の位置を確認し、「えー!お腹が潰れちゃうの!?」「だから姿勢が悪いと気持ち悪くなるんだ」と驚き、真剣な表情で話に聞き入っていました。

【手作り「背骨モデル」で良い姿勢を意識】 さらに、先生は発泡スチロール、黄色のスポンジ、ワイヤー(針金)で作られた手作りの「背骨の模型」を使って、より具体的に姿勢の指導をされました。

「立腰(りつよう)」(腰を立てる正しい姿勢)をした場合、背骨はゆるやかなS字カーブを描いて安定していること。猫背を続けた場合、背骨が強く曲がり、体に負担がかかってしまうこと。このモデルのおかげで、子どもたちは「良い姿勢=立腰」が、いかに体に負担をかけない大切なことかを理解できました。実際に、座りながら自分で腰を立てる練習をしたり、「背筋がピンと伸びた感じがする!」と、体の変化を口々に伝える様子が見られました。

【「目」の健康と姿勢の深い関係】 また、姿勢は「目」の健康にも大きく関わっているというお話もありました。本を読むときや、勉強をするときに猫背になると、顔が机に近くなり、目を悪くする原因になること、「30cm離す」ことが大切であることを学びました。

今回の事前指導を通じて、子どもたちは「自分の体は自分で守る」という意識を強くもったようです。計測後の子どもたちからは、「これからは姿勢を意識して勉強する。」、「猫背で内臓を潰さないように気を付ける。」といった前向きな声がたくさん聞かれました。健康を保つ土台となる「姿勢」について、深く考えた貴重なひとときとなりました。

10月14日(火) 【修学旅行1日目】桜島から鹿児島市内へ!イルカの実験に大興奮、雨にも負けない自主研修!

秋晴れの空のもと、いよいよ待ちに待った修学旅行1日目がスタートしました。

【桜島を背に、いざ鹿児島市内へ】 まずは桜島の展望所から、雄大な景色を堪能しました。ゴツゴツとした溶岩の岩肌は迫力満点です。その後、カーフェリーに乗船し、鹿児島市内へと移動しました。デッキから見る海と、徐々に近づいてくる鹿児島市内の街並みに、みんな大喜び!潮風を感じながらの船旅は格別でした。「街があんなに近い。」「海から見る景色は全然違うね。」と歓声が上がっていました。

【イルカのひみつに迫る!鹿児島水族館での驚き体験】 鹿児島水族館に到着後、早速イルカのショーを見学しました。高くジャンプするイルカたちの姿に、会場は大盛り上がり。特に盛り上がったのは、イルカの「目」に関する実験コーナーです。イルカが目で対象物を確認できるかを調べるために、黄色いポンチョを着た本校の児童が実験に選ばれました。トレーナーさんが目隠しをずらしポンチョ姿の児童を見せると、学習した通りイルカが見事に尾びれを水面に打ち付けてサインを送ってくれました。実験成功の瞬間に、会場からは大きな拍手と歓声が。「うわー、やった。イルカって本当にポンチョの色が分かってるんだ!」 「すごい!これでイルカはちゃんと目で見てるって証明されたんだね。」 「選ばれた友だちは、緊張しただろうけど大成功だね。」 子どもたちは、科学的な発見の瞬間に立ち会い、驚きと感動を分かち合っていました。

【雨中の自主研修も、絆を深めて】 午後は照国神社付近での班別自主研修です。あいにく雨が降ってしまいましたが、班の友達同士で傘をさし、互いの歩みを気遣いながらの活動となりました。県立博物館、黎明館、メルヘン館、美術館など、事前に立てた計画に基づき、各班で協力して見学を行いました。雨の中でしたが、班行動を通じて友達との絆がより深まったようです。

【偉人に学ぶ!維新ふるさと館で歴史を体感】 自主研修の後は、集合場所の維新ふるさと館へ。地図や案内の看板を見ながら、道をたずねるなどして、みんな無事に徒歩で到着しました。館内では、明治維新の時代に活躍した薩摩の偉人たちについて、映像や展示を通じてたっぷりと学ぶことができました。等身大の偉人西郷隆盛像、その上着も着用するなど、まるでタイムスリップしたような臨場感で、歴史を肌で感じることができました。

【楽しい1日を締めくくる夕食】 ホテルに戻り、皆で囲む夕食は格別です。1日の思い出を語り合いながら、美味しい食事に笑顔がこぼれます。盛りだくさんだった修学旅行1日目。学びあり、感動あり、そして友達との協力ありの充実した1日となりました。明日の活動も楽しみです。

10月10日(金) 期待に胸膨らむ修学旅行、いざ出発!そして感動の桜島!

10月9日(木) 子どもたちは待ちに待った修学旅行へ出発しました。早朝にもかかわらず、学校には元気いっぱいの声が響き渡り、活気に満ちていました。出発式では、旅行を支えてくださる方々への感謝の気持ちをしっかりと伝え、期待に胸を膨らませた挨拶が交わされました。

【出発式:感謝を胸に、いざ旅立ち!】 代表児童の挨拶では、添乗員さん、バスガイドさん、運転手さんへ向けて「この修学旅行のために、準備してくださってありがとうございます。最高の思い出になるよう、ルールを守って楽しみます!」と、感謝の意が述べられました。また、「楽しみなこと」の発表では、

「夜のホテルでの友達との語らいが楽しみ!」

「美味しい鹿児島グルメをたくさん食べたい!」

「歴史的な明治の偉人や場所を自分の目で見られるのがワクワクする!」

など、子どもたちの期待が熱く聞こえてきました。

そして、見送りに来てくださった保護者の皆様へは、「行ってきます。2日間、元気に楽しく過ごしてきます。」と、感謝と決意を込めた立派な挨拶ができ、温かい拍手に見送られてバスに乗り込みました。

【1日目:雄大な桜島と感動の出会い】 バスは順調に進み、いよいよ鹿児島県へ!海を渡って見えてきたのは、雄大な桜島です。少し雲の傘がかかり、頂上が見えづらい時間もありましたが、子どもたちからは「わあ、大きい。」「けむりが出てるかな。」と歓声が上がりました。

特に有村溶岩展望所では、目の前に広がる景色に、みんな大興奮。 「これ、全部溶岩なんだよね。すごい!」 「本当に目の前だ。迫力が全然違う。」 と、地球の息吹を感じているようでした。

また、形がライオンに似ている「ライオン岩」も見学でき、「ほんとにライオンみたい。たてがみがある。」と、自然が作り出したアートに目を輝かせていました。少し雲がかかっていても、子どもたちの熱気と好奇心は晴天そのもの。この後も、まだまだ楽しみな活動が続きます。最高の2日間になること間違いなし!明日以降の報告もどうぞお楽しみに。

10月9日(木) 3年生 算数:巻き尺で身の回りの長さを測ろう! 〜量感を育む体験学習〜

前回算数の学習では、日常生活の中で巻き尺がどんな時に便利か考えました。そして今日は、実際に巻き尺を使って、学校にある様々なものの長さを測る体験学習を行いました。 目的は、ただ長さを測るだけでなく、その長さがどれくらいなのかを感覚的に理解する、つまり量感を身に付けることです。子どもたちは、「これを測りたい!」「あれも測ってみたい!」と目を輝かせ、運動場へ飛び出しました。

【測ってみよう!学校の長いもの】 班に分かれて、自分たちが興味を持った場所の長さを真剣に計測しました。「せんだんの木の幹の周囲」、「ネットの長さ」、「サッカーゴールの横幅」、「ろく木の横幅や高さ」、「タイヤ遊具の列の長さ」、「 うんていの長さ」など、巻き尺をピンと張ったり、曲がっているものを曲線に合わせて測ったりと、協力しながら正確に測る工夫をしていました。

【驚きと発見!長さに気づく瞬間】 たくさんのものを測る中で、特に子どもたちが驚き、「長さの量感」を強く感じたのは、クライミングロープの斜面の長さと、タイヤ遊具の全体の長さでした。クライミングロープの斜面や、タイヤを並べた遊具の全長を測り終わった時、巻き尺に示された数字を見て、こんな声が上がりました。

「え、うそ!このタイヤの遊具、27メートル50センチもあるの。」 「そんなに長いの!あの端からこの端まで、歩くとそんなに遠く感じないのに、測ったらすごい長さだ。」そして、クライミングロープ(斜面)を測ったときも… 「僕たちがいつも登ってるこの斜面、3メートル25センチもあるんだって!」 「ええっ、そんなにあるの。一歩一歩登っている時は短い気がしてたけど、3メートルって…僕の身長よりも高いぞ。」 「巻き尺でピーンと伸ばして見ると、本当に長〜く感じるね。僕たち、こんなに長い距離を毎日登って遊んでいたんだ。」 自分たちが普段何気なく利用している遊具の実際の長さを知ることで、「3メートル」「27メートル」といった数字が、単なる記号ではなく、「実際にどれくらいの距離・大きさなのか」というリアルな感覚として心に刻まれました。

この体験を通して、子どもたちはメートル(m)やセンチメートル(cm)といった単位が、生活の中でどのように使われているかを実感し、算数の学びを深めることができました。遊びを通して量感を養う、素晴らしい学びの時間となりましたね。

10月8日(水) 黄金の稲穂がずらり ~5年生、地域の皆さんと伝統の「掛け干し」で稲刈り完了~

【地域の皆さんと協力して「掛け干し」まで】

稲を刈り取った後は、次なる大切な作業、束ねて結ぶ作業、そして「掛け干し」です。刈り取った稲は、JA青年部の皆さんと一緒に太い束にし、紐でしっかりと結びます。

「あれ?この結び方、難しいな...」、「大丈夫。こうやってキュッと締めるんだよ。」地域の方々に優しく教えてもらいながら、みんなで協力して一つ一つ丁寧に稲束を作り上げました。そして、その稲束を「はざかけ」と呼ばれる棒に掛けていきます。これは、お米をじっくりと天日で乾燥させるための昔ながらの方法です。

【脱穀、精米、そして販売へ】

自分たちの手で植え、育てた稲をすべて刈り終え、田んぼのそばにずらりと並んだ掛け干しを眺める子どもたちの顔は、達成感に満ちていました。

2週間ほどこのまま天日干しをした後、10月20日(月)には脱穀をする予定です。その後、精米を経て、最終目標は11月2日(日)の庄内ふるさと祭りです。このお祭りでは、子どもたちが収穫したお米を3kgずつ袋詰めにして、販売する予定です。

今回の貴重な体験を支えてくださったJA青年部の皆様、そよ風グループの皆様、そして温かいご指導をいただいた保護者の皆様に心より感謝申し上げます。自分たちが作ったお米を販売するまで、5年生の総合的な学習の時間「米作り体験」は続きます。ふるさと祭りでのお米の販売、今から楽しみですね。

10月7日(火) たわわに実った稲を収穫 ~5年生が地域の皆さんと稲刈り体験~

【6月からのお米作り、ついに収穫の時】

6月25日の田植えから約4か月。5年生が大切に育ててきた稲が、黄金色に輝く穂をたわわに実らせ、ついに稲刈りの日を迎えました。6月の田植え体験では、庄内地区のJA青年部の皆様、そよ風グループの皆様のご協力のもと、田んぼの泥の感触に歓声を上げながら一生懸命苗を植えましたね。「こんなに小さな苗が、本当に大きくなるのかな?」

と少し不安そうだった子もいましたが、今日、目の前に広がる立派な稲穂を見て、その成長に目を輝かせました。

【初めての鎌にドキドキ!収穫の喜びをかみしめる】

まずは、JA青年部の方から鎌の正しい使い方や、稲を刈るときの注意点についてご指導いただきました。子どもたちは、初めて手にする鎌に少し緊張した様子でしたが、すぐに真剣な表情に変わります。「稲の根本をしっかり持って、一気に刈るんだよ。」というアドバイスを受け、いざ田んぼへ。

【「ザクッ!」響く歓声と収穫の喜び 】

足場の悪い田んぼでも、子どもたちは大活躍!一束ずつ丁寧に鎌で刈り取っていきます。「見て!この穂、お米がパンパンに詰まってる!」、「みてみて、僕の稲穂、こんなに重いよ。」、「やったー、上手く刈れたよ。ザクッ!って音が気持ちいいね。」刈り取った稲を誇らしげに見せ合う姿や、地域の皆さんと協力しながら作業を進める姿は、まさに立派な農家さんのようでした。さらに、収穫の喜びを分かち合う声があちこちから聞こえてきました。

10月6日(月) 第26回庄内地区スポ・レク大会開催!~ 秋晴れの空の下、フットパスで庄内を満喫~

10月5日(日)、「第26回庄内地区スポ・レク大会」が大変気持ちの良い秋晴れのもと開催されました。今年の大会は、庄内地区の豊かな自然と歴史を感じられる「フットパス」がメインイベント。地域の皆さまと一緒に、気持ちのよい汗をかきながら庄内地区を散策しました。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「フットパス」とは、森や田園地帯、古い街並みなど、地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩く道のことです。

【庄内の魅力を再発見!フットパス安永城跡コース】 開会式では、「今区」「東区」「町区」など、区ごとの旗を掲げた皆さんが庄内市民広場に集まり、元気よく出発の準備を整えました。当日は、約5.3kmの「庄内フットパス 安永城跡コース」を歩きました。参加者の皆さんは、黄金色に実った稲穂が広がる田園地帯の農道を進み、美しい高千穂峰を遠くに眺めながら、清々しい秋風を感じていました。

また、道中には歴史を感じさせる石垣や、趣のある石造りのアーチの下をくぐるなど、地域の歴史や文化に触れる場面も多く、普段見慣れた庄内の風景の中に新たな魅力を発見することができました。参加された皆さんは、道中和気あいあいと会話を楽しみ、健康的に交流を深めることができました。ゴール地点では、参加賞を受け取り、皆さんの笑顔が広がっていました。スポーツとレクリエーションを通じて、地域の健康増進と交流を図る素晴らしい大会となりました。ご参加・ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

庄内地区まちづくり協議会「お知らせ・ニュース」(こちらから→プロモオションビデオ)

10月3日(金) 【集団宿泊学習】3校の友情が咲き誇る~協同と友愛の夕食タイム~

10月3日(金) 【集団宿泊学習】3校の友情が咲き誇る~協同と友愛の夕食タイム~

昨日の出発式に引き続いて、集団宿泊学習(1日目夕食)の様子をご報告します。夕食時間に食堂を訪れると、3校の子どもたちが活動班ごとに集まり、賑やかで温かい雰囲気の中で食事の準備を進めていました。

【「協同」の気持ちがあふれる配膳・片付け】 配膳のカウンターでは、たくさんの「協同」の気持ちがあふれる場面が見られました。「お味噌汁、熱いから気をつけてね。」「このおかず、どうやって取るの?」「このお皿、僕が運ぶよ」といった声が飛び交い、列に並んでいる友だちの食器を取ってあげたり、おかずの取り方をアドバイスしたり。お互いを気遣い、助け合う姿は、3校がすっかり一つになっていることを物語っていました。

食事が終わると、班ごとにテキパキと協力して片付けを開始。食器をまとめて運ぶ人、テーブルを丁寧に拭く人など、自然と役割分担ができています。そして、調理員さんたちに「ごちそうさまでした。とっても美味しかったです!」と、丁寧にお礼を伝える姿も見られ、周囲への感謝の気持ちも育まれているのを感じました。

【会話が弾む!笑顔あふれる「友愛」のひととき】 テーブルに着くと、食事をしながら仲良くおしゃべりする「友愛」のシーンがあちこちで見られました。「追跡ハイキング、すごく楽しかったよね。」、「うんうん。特にあのゲーム、めっちゃ盛り上がったね。」、「見て、この唐揚げ美味しいよ。」、「本当だ。」といった生き生きとした会話が弾み、笑顔が絶えません。初めて会ったとは思えないほど親密な様子で、この宿泊学習を通してできた新しい友情が、みんなの顔を輝かせています。

【いよいよ夜のメインイベントへ】 外が夕暮れになり、あたりが暗くなってきた頃、子どもたちは次の活動のために外に集まり始めました。耳を澄ませて聞いてみると、「ねぇ、キャンプファイヤーの出し物、なにするの?」「秘密だよ。絶対面白いから楽しみにしててね。」、「わぁ、早く始まらないかな!」と、この後のキャンプファイヤーへの期待に胸を膨らませる会話が聞こえてきました。新しい仲間と作り上げる、忘れられない夜の思い出が、この後すぐにやってくることでしょう。お子さんが帰校したときにご家庭でのご報告もどうぞお楽しみに。今回の夕食を通して、子どもたちの自立心、協調性、そして新しい友情が大きく育っていることを実感しました。

10月3日(金) 最高の思い出を作るぞ!5年生が集団宿泊学習へ出発!

10月3日(金) 最高の思い出を作るぞ!5年生が集団宿泊学習へ出発!

10月2日(木)の朝、5年生が待ちに待った集団宿泊学習へ出発しました。御池青少年自然の家での1泊2日の活動に向け、体育館前で晴れやかな出発式が行われました。

【3校の絆を深める2日間!】 出発式では、校長先生から5年生への温かいはなむけのあいさつがありました。校長先生は、先日行われた事前交流会で、3校の児童がすぐに打ち解け、「すでに新しい絆が生まれている」ことに感動したと話されました。この宿泊学習の大きなねらいである「自律的な態度の育成」と「助け合いの心」を育むため、みんなで大切にする4つのキーワードが贈られました。それは、「規律・協同・友愛・奉仕」です。特に、「みんなで時間やルールを守る規律ある行動」と、「カレー作りやキャンプファイヤーで力を合わせる協同の精神」を意識して活動してほしいとエールが送られました。

【代表児童のわくわくが爆発!】 校長先生のお話の後、代表児童があいさつを行いました。代表児童は、この日をどれだけ楽しみにしていたかを、はつらつとした声で発表してくれました。「待ちに待った宿泊学習が、いよいよ始まります!特にカレー作りとキャンプファイヤーが楽しみです!事前交流会で会った3校の友達と、追跡ハイキングなどの活動を通して、もっともっと仲良くなりたいです!」期待でいっぱいの表情が、その言葉からあふれていました。「最高の思い出を作ってくるぞ!」という強い意気込みが、聞いている私たちにも伝わってきました。

【3年生からの温かいエール】 出発の際、5年生を乗せたバスが校舎前を離れると、運動場で待ち構えていた3年生の姿がありました。3年生は、バスが見えなくなるまで「いってらっしゃーい。」と大きな声で手を振り、バスを追いかけていく温かい姿を見せてくれました。この心優しいエールは、5年生にとって最高の励みになったことでしょう。先輩・後輩の温かい気持ちに見送られ、5年生は元気いっぱいに御池青少年自然の家へと向かいました。3校の仲間と協力し合い、実りある2日間を過ごして、ひと回り大きく成長して帰ってくるのを楽しみに待ちましょう!

10月2日(木) 【学校の宝物】校歌に込められた願いを知るオンライン全校朝会

10月の全校朝会は、Google Meetを使ったオンライン形式で行われました。教室と校長室を繋ぎ、全校児童が画面越しに顔を合わせました。

【校歌こそが「学校の宝物」】 今回の朝会で、校長先生は「学校の宝物」というお話をしてくださいました。「みなさんにとって学校の宝物は何でしょう?」という問いかけから始まり、校長先生は、ご自身がこれまでに勤めたすべての学校の校歌が好きになったというエピソードを紹介されました。そして、卒業生であるお父さんやお母さん、地域の方が今でも校歌を大切にしている姿に触れながら、校歌こそが「その学校にしかない大切な宝物」だと話されました。

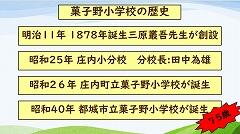

【菓子野小学校の歴史をたどって】 菓子野小学校は、明治11年(1878年)に三原叢吾先生が創設されました。三原先生の墓地は、校区内にあります。毎年4年生が庄内地区まちづくり協議会の方々の協力のもと、お墓参りをしています。かつて庄内小学校の分校となった時期もありましたが、昭和26年に庄内町立として、昭和40年に都城市立として再び歩みを進めてきました。校長先生は、当時の空撮写真などを見せながら、長い歴史を重ねてきた学校への愛情を伝えました。

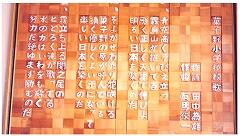

【校歌に込められた3つの願い】校長先生のお話の中心は、校歌の歌詞に込められた作詞者 田中為雄さん(元分校長)の熱い思いです。歌詞には、菓子野の美しい自然をモチーフに、子どもたちへの大きな期待が込められています。

1番:霧島山(きりしまやま)を主題に「強く正しく天まで伸びるよう」に育ってほしい。

2番:菓子野の原(かしのはら)を主題に「清く優しくよい子に」育ってほしい。

3番:関之尾滝(せきのおのたき)を主題に関之尾滝が硬い岩を壊すように、「毎日努力を続けるたくましい子」に育ってほしい。校長先生は「校歌には、卒業生みんなの『学校を愛する思い』も込められています。この校歌をいつまでも大切に、心を込めて歌っていきましょう」と締めくくりました。

【サイエンスコンクール表彰】 朝会の最後には、サイエンスコンクールに出品し、優秀な成績を収めた児童の表彰が行われました。校長先生から直接、賞状が手渡され、全校児童の拍手で努力が称えられました。日頃の探求の成果が実を結び、大きな喜びとなりました。

10月1日(水) 失敗に「かんぱい!」しよう!〜2年生が考えた「失敗は宝物」〜

みんなは「失敗」って聞くと、どんな気持ちになるかな? ちょっぴり恥ずかしかったり、悔しかったり、悲しかったりするよね。今、2年生の教室では、みんなで~宮川ひろさん作『しっぱいにかんぱい!』~を読んでいます。運動会のリレーで大失敗をして落ち込んでいるお姉ちゃんを、家族や親戚が自分の失敗談で励ます、心温まる物語です。

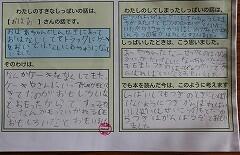

【ワークシートで考える「失敗」】 この本を読み進める中で、2年生のみんなは、物語の中で一番心に残った失敗と、自分のこれまでの失敗談をワークシートに書き出しました。画像にあるワークシートを見てみると、本の中の登場人物の失敗が、みんなの心にしっかりと響いていることがわかります。

【心に残った失敗(本の中の失敗)】 ある子は、親戚の「まなみさん」が自転車の鍵をポケットに入れていたのに、スーパーに着いたらなくなってしまった話を選びました。鍵がなくなったのに、お母さんが「だからやめなさい。」って言っていたのが、ちょっとおかしいけど、親近感が湧いたのかもしれませんね。また別の子は、親戚の「おばあさん」さんがケーキをなくしてしまった話を選び、「ケーキ屋さんに行って、ケーキがもどってきたのがほっとした。」と、失敗の後の温かい展開に注目しています。

【自分の失敗と向き合ってみる】 次に、みんなは自分自身の失敗を振り返りました。「ダンスでまだ習ってないのに、ふりをして失敗した」という発表会での失敗や、「ピアノの発表会でまちがえてしまった」という悔しい失敗など、みんな真剣な表情で過去の経験を文字にしています。

【失敗が「宝物」に変わる瞬間】 物語の登場人物たちと同じように、自分の失敗を振り返った2年生の子どもたち。本を読む前は、失敗した時に「くやしいな」「次はがんばろう」と、失敗をマイナスに捉えがちでした。しかし、おじいちゃんや親戚たちが自分の失敗を笑い飛ばし「かんぱい!」とする姿を知ったことで、子どもたちの考えが大きく変わりました!ワークシートの最後の欄には、こんな前向きな言葉が並んでいます。

「しっぱいしてもいいからがんばろうかな。こんどはしっぱいをちょとでもなくそうかな。しっぱいはいいことだからがんばろう」、「しっぱいしてもつぎのときにしないように、つぎがんばればいい。しっぱいはせいこうのもとだから、つぎはがんばるぞ」

自分の失敗を本の中の「失敗談」と重ね合わせ、「失敗は誰にでもある」「失敗は成長のための大切な一歩」というメッセージを、子どもたち一人ひとりがしっかりと受け止めたようです。

みんな、失敗に「かんぱい!」とエールを送りながら、前向きな読書感想文を完成させることができました。これからも、たくさんの失敗を恐れず、大きく成長していってほしいですね!

9月30日(火) 心温まる朝の読み聞かせ 親子でつむぐ物語の時間 〜読み聞かせボランティア活動〜

子どもたちがいつも心待ちにしている、2週間に一度の特別な時間。それは、地域の方々が温かい物語を届けてくださる読み聞かせボランティア活動の日です。この日は、低学年、中学年、高学年の3つの教室に分かれて、それぞれの学年に合わせた物語が読み聞かせられました。

【親子で挑戦!特別な読み聞かせ】 特に中学年の教室では、いつもとは一味違った、心温まる特別な読み聞かせがありました。なんと、今回ボランティアとしてご協力くださったのは、この教室に通う児童のお母さんと、その親子ペアです。2人が選んでくれたのは、長谷川義史さんの楽しい絵本『たこやきのたこさぶろう』。ボランティアのお母さんが、たこさぶろうの気持ちになって語りかける優しい声と、時にユーモラスな登場人物の声を使い分ける表現力豊かな読み方に、子どもたちはすぐに引き込まれました。そして、娘さんもお母さんの隣に立ち、絵本をしっかり持って、時にページの絵を指さしながら、息の合った様子でサポートします。親子で読み聞かせをするという貴重な体験に、娘さんの表情も真剣そのもので、お母さんを支えようとする姿が印象的でした。

【笑顔あふれる物語の空間】 慣れ親しんだお母さんの声と、娘さんの協力のもとで聞く物語は、いつも以上に子どもたちの心に響いたようです。ユーモラスな物語に、教室からは笑い声が上がり、皆、身を乗り出して絵本の世界に集中していました。まるで絵本の中からたこさぶろうが飛び出してくるかのような、温かい空気に包まれた時間となりました。

読み聞かせは、子どもたちの想像力を育み、本への興味を深める大切な活動です。今回のように、ご家庭の温かい協力のもと、親子で物語を届けていただくという経験は、子どもたちにとって忘れられない素敵な思い出となったことでしょう。ボランティアの皆様、いつも心温まる時間を本当にありがとうございます!

9月29日(月) 期待高まる!3校合同宿泊学習の事前交流会で仲間づくり

【宿泊学習に向けて新たな出会い】 2年後は庄内中学校進学を控えた3つの小学校(庄内小・乙房小・菓子野小)の5年生が、1泊2日の集団宿泊学習に向けた事前交流会を開催しました。宿泊先は御池青少年自然の家です。この宿泊学習のねらいは、「自然の恩恵に触れさせ、自然に親しむ心、畏敬の念を育てる」「自主的な活動により自律的な態度を養う」「友だちを思いやる心や助け合う心を育てる」などです。活動を通して、『規律・協同・友愛・奉仕』という4つのキーワードを学びます。交流会では、本番を前に学校の垣根を越えて交流を深め、仲間意識を高め、宿泊学習への期待を膨らませることが目的です。最初は緊張していた子どもたちですが、4つの活動を通じて、生き生きとした表情で交流を深めていきました。

【4つの活動:笑顔で深まる友情の輪】 交流会では、宿泊学習本番に向けて、仲間づくりと役割確認のための大切な4つの活動を行いました。

1. 先生方の紹介とご挨拶