トップページに「本城干潟の観察」をアップしました。

給食は毎日アップしています。メニューの「今日の給食」をクリックしてご覧ください。

いつも秋山小のホームページを閲覧いただきありがとうございます。

おかげさまでこの度、ホームページの訪問者がのべ100万を突破しました。

次は、110万人を目指して更新続けます。よろしくお願いします。

学校の様子

学校だより(2月号)

上の学校だよりをクリック→令和3年度をクリック→学校だより(学校だより2月号)をクリックすれば見ることができます。以下のURLからも閲覧可能です。

https://cms.miyazaki-c.ed.jp/1231/htdocs/?action=cabinet_action_main_download&block_id=15&room_id=1&cabinet_id=1&file_id=139&upload_id=3199

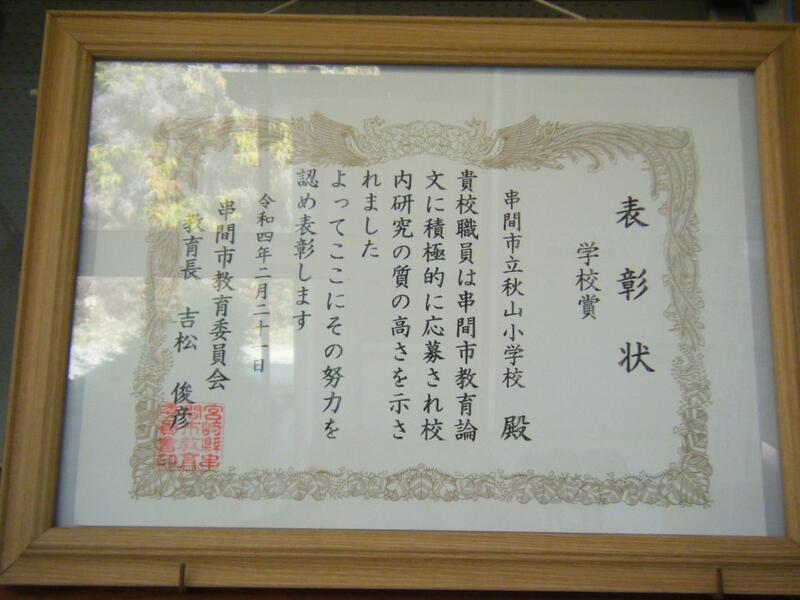

「快挙」・・うれしいお知らせ

養護教諭は、新採2年目であり、2年目の受賞はまさに「快挙」です。

また、本校の教頭が特別賞を、そして本校の対象職員6名のうち半数の3名が教育研究論文に取り組んだことから学校賞も受賞しました。

子どもには常日頃から「チャレンジすること」のすばらしさや大切さを指導していますが、率先垂範で多くの先生たちが教育研究論文に挑戦したことを大変うれしく思っています。

子どもたちの学力等を向上させるためには、育てていく教師が指導力を向上させることが大切であるという考えのもと、今後とも秋山小職員は、研究と修養に努めていきます。

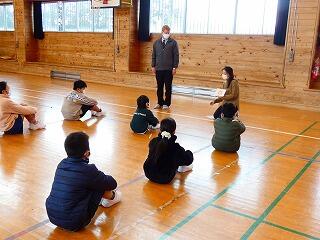

ALT(ケビン先生)との交流

1、2時間目は、3年生と5年生の授業に入っていただき、3時間目は、全校児童と交流していただききました。

交流会では、じゃんけんゲームなどをして、交流しました。

いつもに増して、楽しく英語にふれる様子がみられました。

ケビン先生ありがとうございました。

全校朝会

今日の朝の活動は、全校朝会でした。

今日の内容は、校長の話と表彰でした。

校長の話では、今月の目標が「体を鍛えて、元気に過ごそう」であることから、スポーツをすることのよさについて自身の体験談を交えて話しました。

よさとして挙げたのは次の3つです。

〇体力がつき、健康になったり、運動が得意になったりする

〇いろいろな人と仲よくなれる

〇夢や目標ができる

スポーツ(運動)はすること自体大切なことですが、スポーツ(運動)をすることを通して得ることや学ぶことが多いと感じていることから話をしました。

校長の話のあとは、表彰を行いました。

キッズサポーターによる認知症への理解をテーマとする作品応募において2名の児童の標語が市の優良賞を受賞したことから表彰をしました。

社会福祉協議会に問い合わせたところ、応募総数80点の中から6点選ばれたうちの2名が本校の児童の標語だったということです。

入賞した3年男児の標語は「わすれても 周りの人が 教えるよ」

5年男児の標語は「心づかい 気持ちは伝わる いつまでも」

でした。

7月の宮崎県いのちの教育週間中に行った、3・5年生を対象とした認知症に関する授業(認知症サポーター養成講座)で社会福祉協議会の方からご指導いただいたことを生かして作った作品です。

表彰では、賞状と賞品(タオルやファイル。シャーペン、ボールペン、ピンバッチ)を手渡しました。

2月には漢字検定、学習発表会と学習のまとめの行事等があります。

健康にも十分気を付けながら、1年間の学習の成果を発揮してくれるものと期待しているところです。

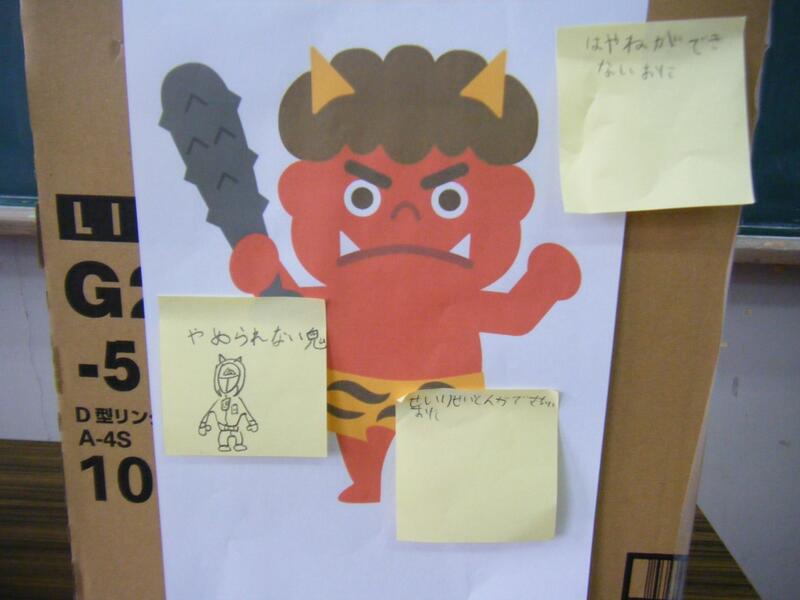

節分

今日は節分です。

全校児童が3年教室に集まって、毎年恒例の豆まきをしました。

今年の豆まきは、感染症対策として、声を出さない、投げた豆は拾わないというルールのもと行いました。

自分の退治したい心の鬼を書いた付箋を鬼の絵に貼り、それをめがけて豆を一人7個ずつ投げました。

投げた豆は拾わずに一人一人袋に入った豆を配り、家に持ち帰らせました。

付箋に書かれていた退治したい心の鬼には、

〇立腰がくずれる鬼

〇やめれない鬼

〇早寝、早起きができない鬼

〇整理整頓ができない鬼

〇だらだら鬼

〇好き嫌い鬼

といったものがありました。

退治できるかはそれぞれの心がけ次第ですが、学校で退治できそうな鬼については、声掛けなどの支援をしていきたいと考えています。

玄関スペース

11月のハロウィンから本校の玄関スペースにその季節や行事ごとのディスプレーしています。

今月は、2月3日が節分ということで数日前から節分に関するディスプレーにしています。

上の写真の鬼、柊(ひいらぎ)にいわしの頭を刺したものは、本校の教頭が色紙で作成しました。

それを見た3年女児が色紙で鬼を作ってくれたのでそれも掲示しています。

節分とはどんな行事なのかの説明も掲示しています。

2月3日には、心の鬼を退治する会も計画しています。

季節や行事を楽しむことは、日々の生活を楽しむことや経営ビジョンの一つである「楽しい学校」にもつながると考え、取り組んでいます。

給食感謝週間

本校も今週を給食感謝週間と設定し、様々な取組を行いましたので、その様子を紹介します。

25日(火)に、給食感謝集会を開き、給食の始まりや串間市の給食ができるまでの流れ、食品ロスについて担当が話をしました。

27日(木)は、串間中の栄養教諭の先生に3年生の指導(学活「給食ができるまで」)していただきました。

給食の調理過程を知ることを通して、給食ができるまでには、たくさんの人が関わっていることや給食にはおいしく食べてほしいという作り手の皆さんの気持ちが込められていることを学びました。

今日は、牛乳配達、給食配達、そして、給食センターの方へ日頃の感謝の気持ちを込めたメッセージカードを渡しました。

これからも給食に携わってくださる方々に感謝しながら、毎日給食を残さずに食べてほしいです。

北方小との交流学習

今日は、北方小学校との今年度最後の交流学習を行いました。

北方小との交流学習は今回が3回目でした。

今回は1回目同様、同じ学年の児童と2時間一緒に学習をしました。

本校の1年生(1人)は、2・3校時に図工「ならべて ならべて」の学習をしました。

交流学習後の、1年児童の感想は下のとおりです。

「作品をつくったことが楽しかった。みんなとお話をいっぱいできたことが楽しかった。お話をしながら、いろいろな世界をつくったことが楽しかった。」

本校の3年生(3人)は、2校時に体育「サッカー」、3校時に図画工作「アートカードを使って」の学習をしました。

交流学習後の、3年児童の感想は下のとおりです。

「体育では、サッカーを習っている人がいたのでなかなか強かったけど、試合で強い人からボールをとったり、パスを出したりすることができて楽しかった。」

「体育では、いろいろな人と活動したから緊張したけど、周りの人たちが名前をおぼえてパスを出してくれたのでうれしかった。」

「図工では、班で話し合うときに人それぞれ違う意見が出ていたので、まとめるのが大変だったけど楽しかった。」

5年生(2人)は、2校時に総合「くしま学カルタ」、3校時に外国語「パフォーマンステストに向けて」の学習をしました。

交流学習後の、5年児童の感想は下のとおりです。

「総合では、トーナメント戦の2回戦まで勝ちました。時間がなくて3回戦はできなかったけど、次の交流会でぜひ続きをしたいと思いました。」

「英語で、特に難しかったのは道を教えることです。地図を見ながら、目的地についたときに、目的地が自分の右側にあるか左側にあるかを友達に教えることが難しかったです。」

このような交流の機会をいただいた北方小の先生方、そして優しく接してくれた北方小の児童の皆さん、ありがとうございました。

来年度もよろしくお願いします。

学校だより(1月号)

上の学校だよりをクリック→令和3年度をクリック→学校だより(令和4年1月)をクリックすれば見ることができます。以下のURLからも閲覧可能です。

https://cms.miyazaki-c.ed.jp/1231/htdocs/?action=cabinet_action_main_download&block_id=15&room_id=1&cabinet_id=1&file_id=138&upload_id=3152

参観日

しかし、新型コロナウイルス症感染が全国そして宮崎県でも急拡大していることから、すべて中止しました。

保護者や秋山の教育を語る会の皆様に公開する予定であった道徳の授業は、予定通り行いましたので、それぞれの道徳の授業の様子をお知らせします。

1年生 題材名「せかいのこどもたち」(正直、誠実)

1年生の授業のねらいは、「世界の子どもたちの日常を写した写真を通して、他国の生活の様子について考えさせ、さまざまな国の人々や文化に親しもうとする心情を育てる」というものでした。

学習の主な流れは次のとおりです。

①知っている国の名前を発表する。

②世界の子どもたちの日常を写した写真を見て、何をしているところなのかを考える。

③自分の生活や遊びと似ているところ、違うところを考える。

④世界の子どもたちとどんなことを一緒にしてみたいかを考える。

教科書に載っている写真をプリントアウトしたものが準備してあり、学級の児童が一人ということもあってその写真に似ているところには赤丸を、違うところには青丸を付けさせて相違点がよくわかるように工夫していました。

④の世界の子どもたちとどんなことを一緒にしてみたいかということについては、一緒に遊んでみたいと言っていました。

3年生 題材名「長縄大会の記録」(正直、誠実)

3年生の授業のねらいは、「新記録が出そうなことに夢中で、ストップウォッチのボタンを押し忘れてしまったことに悩む守の姿を通して、明るい心で生活するためには、どんなことが大切かについて考えさせ、自分の過ちに対して、周囲に流されず、強い心をもって素直に認めようとする判断力を育てる。」というものでした。

学習の主な流れは次のとおりです。

①普段の生活でやらなければならなかったことを、つい、し忘れてしまった場面を想像する。

②登場人物の気持ちを想像しながら資料を読む。

③あわててストップウォッチの数字をゼロに戻したとき、守は、どんなことを考えていたかを発表する。

④守は、どうして手の中のストップウォッチがどんどん重たくなっていくように感じたかを発表する。

⑤守は、この後、どうすればよいと思うかを考え、発表する。

登場人物の立場に立って考え、発表できるように、資料を読むときから児童の役割を決めてセリフ部分を読ませたり、登場人物の葛藤をより深くとらえるために、寸劇を交えながら考えを発表させたりなどの工夫をしていました。

⑤の守のこの後の行動については、学級のみんなに素直に謝るや素直に間違いがあったことをみんなに告げ、もう一度挑戦することをお願いするという意見が出ていました。

5年生 題材名「最後のコンサート~チェロ奏者・徳永兼一郎」(生命の尊さ)

5年生の授業のねらいは、「病に侵されながら演奏家としての自分の生き方を全うした徳永兼一郎さんの姿を通して、「精一杯生きる」ということはどういうことなのかを考えさせ、限りある命を懸命に生きることの尊さや生きることの意義を感じ、生命を尊重しようとする心情を育てる。」というものでした。

学習の主な流れは次のとおりです。

①生きるとはどういうことだと思うかを発表する。

②徳永さんがどんな気持ちで練習していたのかを考える。

③チェロを演奏できるような状態ではなかったのにコンサートで演奏することをあきらめなかったのはどんな思いがあったのかを考える。

④精一杯生きいるとはどんなことなのかを考える。

徳永さんの最後の演奏の動画を準備し、それを実際に児童に観せながら授業を進めていました。それを観せることによって徳永さんの心情を深く考えることができたようです。

「精一杯生きる」とはという問いに対しての児童の答えは、

〇今やらなけばならないことを最後まであきらめずにすること。

〇人が喜ぶことや自分が好きなことをすること。

〇命を大切にすること。

でした。

この答えからもねらいが十分に達成されたことが感じ取れました。

秋山小は、今後も「豊かな心の育成」に向けて全教育活動を通した道徳教育を推進していきます。

〒888-0006

宮崎県串間市大字秋山2485番地

電話番号

0987-72-0473

FAX

0987-72-0477

本Webページの著作権は、串間市立秋山小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |