2020年4月の記事一覧

理科の問題!!

クロアゲハと思われます。

日向夏(みかん)の木に、このチョウのたまごがありました。

問題です。

なぜ、アゲハはみかんの木にたまごをうむのでしょう。りゆうがわかるかな?

5年生(植物の発芽)

5年生の皆さんは、理科の時間に「植物の発芽の条件」について調べていました。

覚えていますか?

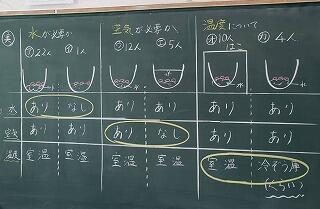

授業で予想したときに、先生が「これとこれは条件は全く同じだよね」と言いましたが、どれとどれか、覚えていますか?それは、「ア」と「ウ」でした。黒板を見てください。それぞれの条件が同じでしたね。

さて、実験の結果が出たので、お知らせします。

「ア」です。水あり、空気あり、室温の場合は、発芽しました。

「イ」です。水なし、空気あり、室温の場合は、発芽しませんでした。

「ウ」です。水あり、空気あり、室温の場合は、発芽しました。

「エ」です。水あり、空気なし、室温の場合は、発芽しませんでした。

「オ」です。水あり、空気あり、室温で、箱をかぶせました。これは、発芽しました。

「カ」です。水あり、空気あり、冷蔵庫の中では、発芽しませんでした。

ところで、なぜ「オ」は箱をかぶせたのでしたか?言ってみましょう。

上の実験の結果、発芽したのは「ア」「ウ」「オ」でした。

共通していること、それが植物の発芽に必要な条件なのです。それは3つあります。自分なりにまとめてみましょう。

令和2年度の取組Ⅴ《地域学校協働活動編》

9月入学・新学期が話題となっています。

学校は、いかなる状況になろうとも子供たちの未来のために、

家庭や地域と力を合わせ、できることを精一杯頑張ります。

さて、先日、魚が見づらいほど池の水が濁っていたので掃除をしました。

右の写真は、しばしお引越し中の鯉です。

うろこ全体が汚れているのがわかりますか?

掃除をした結果、池にいたのは2匹の魚とカニ1匹(下左写真)。

その他に50円玉1枚!

トレビの泉と間違えたのかな?

心当たりのある方がいなければ、赤い羽根に募金します。

翌日、澄み切った池の水を思い浮かべ行ってみると残念…。

しかし、魚たちはうれしそうに泳いでいました。体もきれいになりました。

前置きが長くてすみません。

今日は、地域学校協働活動編です。

難しそうな名前ですが、文字を分けてみると「地域」「学校」「協働」「活動」

なんとなくイメージできませんか。

地域学校協働活動とは、「学校を核とした地域づくり」を目指して、

地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う活動のことです。

ポイントは、「地域と学校が相互にパートナーとして」というところです。

昨年度、へそ祭りに中学部が参画したように、活動が子供たちの学びとなり、

地域の方にも喜んでいただけるような取組を進めていきたいと思います。

地域のみなさま、これまで同様よろしくお願いします。

5回にわたり紹介してきた『令和2年度の取組』も今回で終わりです。

読んでいただいたみなさま、ありがとうございました。

少しでもご理解いただけたのであれば幸いです。

これからも学校の様子をできるだけ発信していきますので、

チェックしてみてください。

それでは、ステイホーム週間をみんなで乗り切りましょう。

学校は、いかなる状況になろうとも子供たちの未来のために、

家庭や地域と力を合わせ、できることを精一杯頑張ります。

さて、先日、魚が見づらいほど池の水が濁っていたので掃除をしました。

右の写真は、しばしお引越し中の鯉です。

うろこ全体が汚れているのがわかりますか?

掃除をした結果、池にいたのは2匹の魚とカニ1匹(下左写真)。

その他に50円玉1枚!

トレビの泉と間違えたのかな?

心当たりのある方がいなければ、赤い羽根に募金します。

翌日、澄み切った池の水を思い浮かべ行ってみると残念…。

しかし、魚たちはうれしそうに泳いでいました。体もきれいになりました。

前置きが長くてすみません。

今日は、地域学校協働活動編です。

難しそうな名前ですが、文字を分けてみると「地域」「学校」「協働」「活動」

なんとなくイメージできませんか。

地域学校協働活動とは、「学校を核とした地域づくり」を目指して、

地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う活動のことです。

ポイントは、「地域と学校が相互にパートナーとして」というところです。

昨年度、へそ祭りに中学部が参画したように、活動が子供たちの学びとなり、

地域の方にも喜んでいただけるような取組を進めていきたいと思います。

地域のみなさま、これまで同様よろしくお願いします。

5回にわたり紹介してきた『令和2年度の取組』も今回で終わりです。

読んでいただいたみなさま、ありがとうございました。

少しでもご理解いただけたのであれば幸いです。

これからも学校の様子をできるだけ発信していきますので、

チェックしてみてください。

それでは、ステイホーム週間をみんなで乗り切りましょう。

令和2年度の取組Ⅳ《学年呼称編》

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。

子供たちの汗と笑顔が輝くこの場所も当然ながら休業中です。

さて、今日は、学年呼称編(学年の呼び方)です。

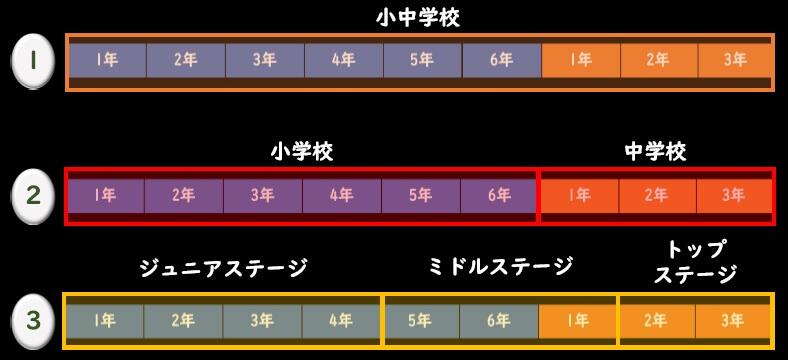

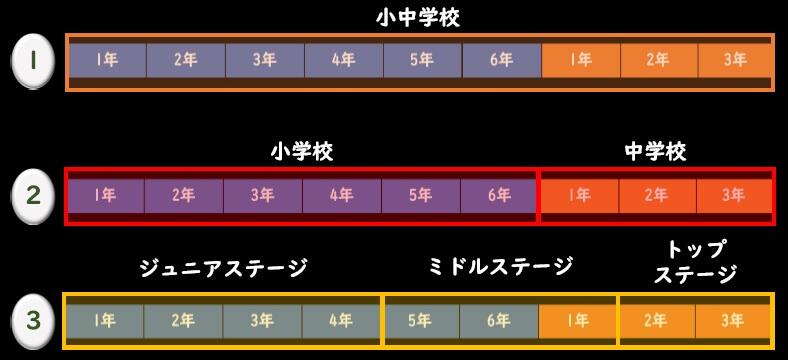

これまでは、下の図のように6年生の次は1年生と呼んでいました。

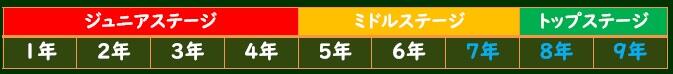

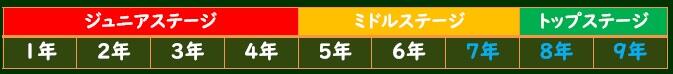

これを下の図のように中学部を7~9年生と呼ぶことにしました。

3つの理由があります。

1つ目です。たとえばこんなことがあります。

「3年生のみなさん」と呼びかけたら小学部と中学部の3年生が反応します。

そう、一貫校なのに、1~3年生が複数存在するのです。

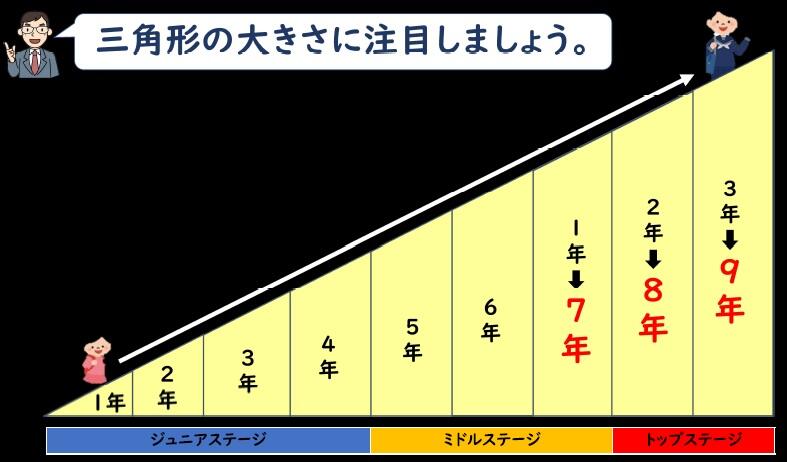

2つ目です。一貫校において6年生の次が1年生となると後退したイメージや

リセットされた感じがします。

そうではなくて、小学校6年間の学びを更に積み重ね次のステージに進むイメージをもたせる必要があるのです。そのためには、1ではなく7なのです。

3つ目です。上の図を見てもこの学校の最上級生は3年ではなく、9年の方がぴったりきませんか。9年間をつなぐリーダーとしての自覚をもたせることが大切なのです。子供たちの順応力には感心します。職員室や校長室に入室する際「7年の、8年の、9年の〇〇です。」という声が誇らしく感じます。

たかが学年呼称、されど学年呼称なのです。

子供たちとともに私たち職員の意識も変わっていくのではないかと感じています。

次回は、最終回となります。

地域学校協働活動編です。

子供たちの汗と笑顔が輝くこの場所も当然ながら休業中です。

さて、今日は、学年呼称編(学年の呼び方)です。

これまでは、下の図のように6年生の次は1年生と呼んでいました。

これを下の図のように中学部を7~9年生と呼ぶことにしました。

3つの理由があります。

1つ目です。たとえばこんなことがあります。

「3年生のみなさん」と呼びかけたら小学部と中学部の3年生が反応します。

そう、一貫校なのに、1~3年生が複数存在するのです。

2つ目です。一貫校において6年生の次が1年生となると後退したイメージや

リセットされた感じがします。

そうではなくて、小学校6年間の学びを更に積み重ね次のステージに進むイメージをもたせる必要があるのです。そのためには、1ではなく7なのです。

3つ目です。上の図を見てもこの学校の最上級生は3年ではなく、9年の方がぴったりきませんか。9年間をつなぐリーダーとしての自覚をもたせることが大切なのです。子供たちの順応力には感心します。職員室や校長室に入室する際「7年の、8年の、9年の〇〇です。」という声が誇らしく感じます。

たかが学年呼称、されど学年呼称なのです。

子供たちとともに私たち職員の意識も変わっていくのではないかと感じています。

次回は、最終回となります。

地域学校協働活動編です。

令和2年度の取組Ⅲ《副担任制編》

全国高校総体が中止となりました。

今後、中体連関係の事業も「部活動の意義」「感染リスク」「子供たちの思い」

等を踏まえて、どうすべきなのか苦渋の決断が迫られます。

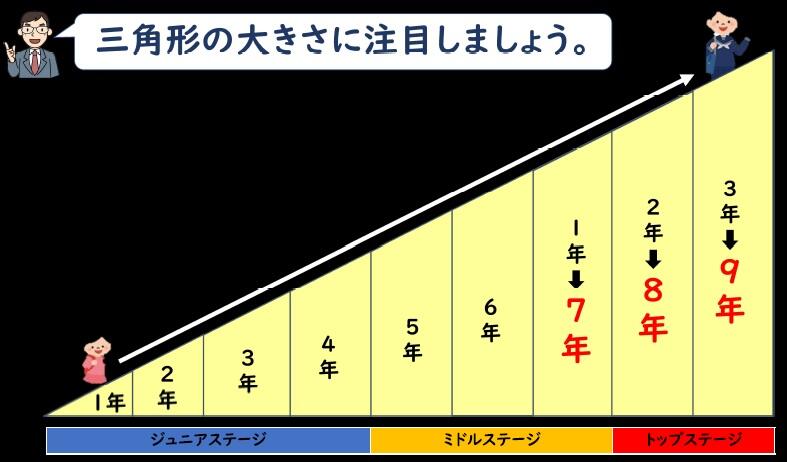

さて、7時45分頃の写真です。

通常であれば、ここに自転車が整然と並び

子供たちがボランティア活動をしている時間になります。

今日は、副担任制編です。

副担任制とは、学級担任のほかに先生を配置することです。

複数の先生が学習指導や生徒指導にかかわることで、

子供たちが安心・安全な学校生活が送れる体制を整えたいと思います。

これまで中学部に導入していましたが、

新たに小学部にも導入することにしました。

今は、担任とともに朝の会や帰りの会で子供たちの様子を観察したり、

朝自習や学習タイムの支援に入ったりしています。

どんな取り組みができるのか

やりながら改善を加えていきたいと思います。

参観日、PTA総会、家庭訪問が実施できないため、

このような形で学校の様子や取組を紹介させていただいています。

次回は、学年呼称編です。

今後、中体連関係の事業も「部活動の意義」「感染リスク」「子供たちの思い」

等を踏まえて、どうすべきなのか苦渋の決断が迫られます。

さて、7時45分頃の写真です。

通常であれば、ここに自転車が整然と並び

子供たちがボランティア活動をしている時間になります。

今日は、副担任制編です。

副担任制とは、学級担任のほかに先生を配置することです。

複数の先生が学習指導や生徒指導にかかわることで、

子供たちが安心・安全な学校生活が送れる体制を整えたいと思います。

これまで中学部に導入していましたが、

新たに小学部にも導入することにしました。

今は、担任とともに朝の会や帰りの会で子供たちの様子を観察したり、

朝自習や学習タイムの支援に入ったりしています。

どんな取り組みができるのか

やりながら改善を加えていきたいと思います。

参観日、PTA総会、家庭訪問が実施できないため、

このような形で学校の様子や取組を紹介させていただいています。

次回は、学年呼称編です。