学校の様子

すがすがしさを見つけました

今日は初夏を思わせるようなすがすがしい朝。校門に立って思わず深呼吸しました。その中、子どもたちは登校。そしてすがすがしい西小っ子を見つけました。交差点できちっと一列で待つ登校班、青信号を渡り思った後、信号で止まっている車の運転手にお辞儀をする登校班…これらはする必要のないことかもしれません。でも、だからこそこういうことが自然にできる人はすごい人だと思います。今取り組んでいる「自分から」「目を見て」「笑顔で」「元気よく」のあいさつ、この2つの登校班はしっかりできていました。おかげで、さらにすがすがしい1日のスタートとなりました。すばらしい!

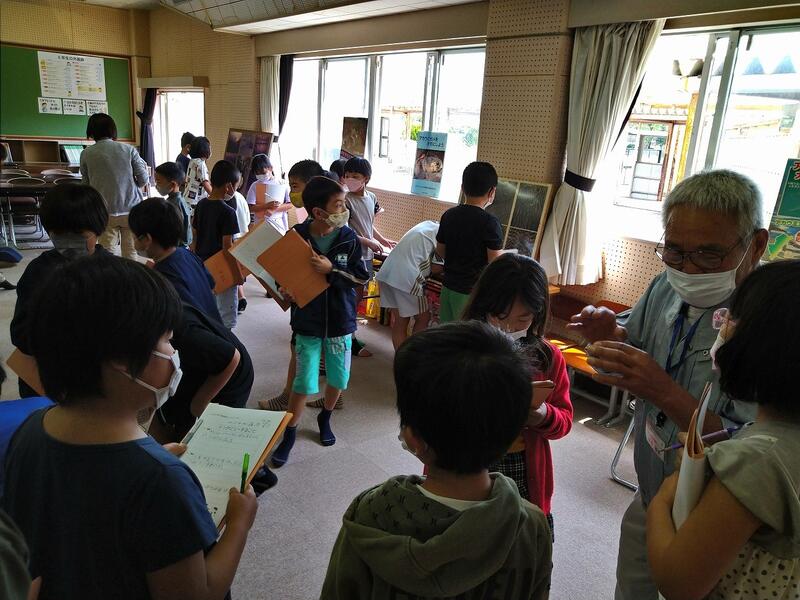

高鍋湿原の謎に迫りました(3年)

19・20日の2日間にわたり、3年生が高鍋湿原についての学習をしました。本来であれば実際に現地に出向き、湿原内で学ぶのですが、感染症対策で、3学級それぞれの教室で講話を聞きました。地元ボランティアの方が説明していただき、高鍋湿原の歴史、絶滅危惧種の生き物の様子などがよくわかりました。地元愛が湧いてくる1時間でした。話を聞いて、ぜひ行ってみたいと思いました。

アカウミガメについて知りました

本校は3年生から2年かけて、蚊口浜に生息するアカウミガメについて地元の方をお招きして、お話を聞く学習をしています。本年度は18日に3年生が、19日に4年生がそれぞれ学びました。お話のほかに、動画や実物、模型などもあり、とてもわかりやすく説明いただきました。命がけで卵を産む母ガメ、孵化した後命がけで海に駆け込む子ガメの様子を聞くと、胸が熱くなりました。生命の神秘、そして生態系…いろいろ考えさせられました。3年生の講話にはテレビ局の方が取材に来られ、その様子を放映していただきました。ありがとうございました。

芋の苗植えをしました(2年生)

澄みきった青空が広がった18日、2年生は芋の苗植えをしました。地元のさつまいも農家の人のご指導を仰ぎながら、苗一つ一つを一生懸命植えていきました。日ごろ何気なく食べていたさつまいも、こうして実際植えてみると、新たな発見があったはずです。収穫の秋まで楽しみですね。※嬉しいことにTV局が取材に来てくださいました。心より感謝です!

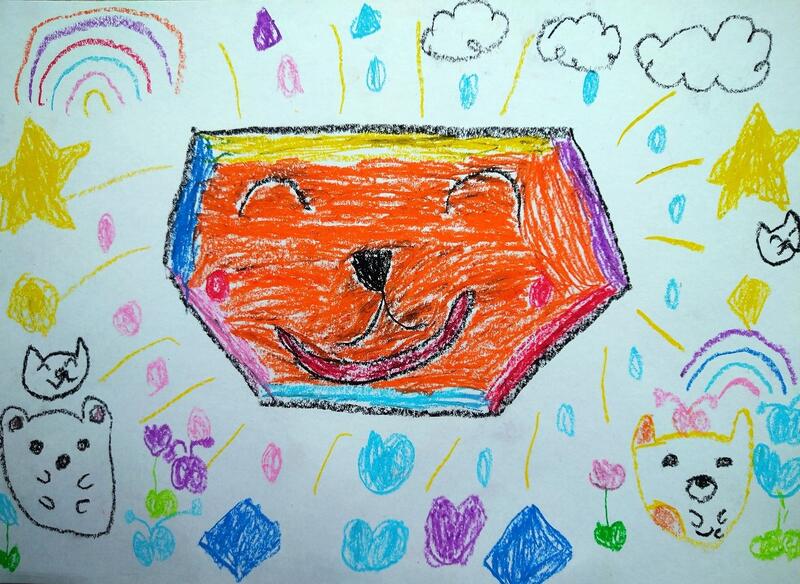

心がほっかり~1年生の絵~(その2)

昨日の続きです。今日もほっかりしてください。

心がほっかり~1年生の絵~(その1)

先日、1年の先生から1年生の絵を預かりました。あまりにも心がほっかりしましたので、2日にわたって紹介します。みなさんも心をほっかりさせてください。

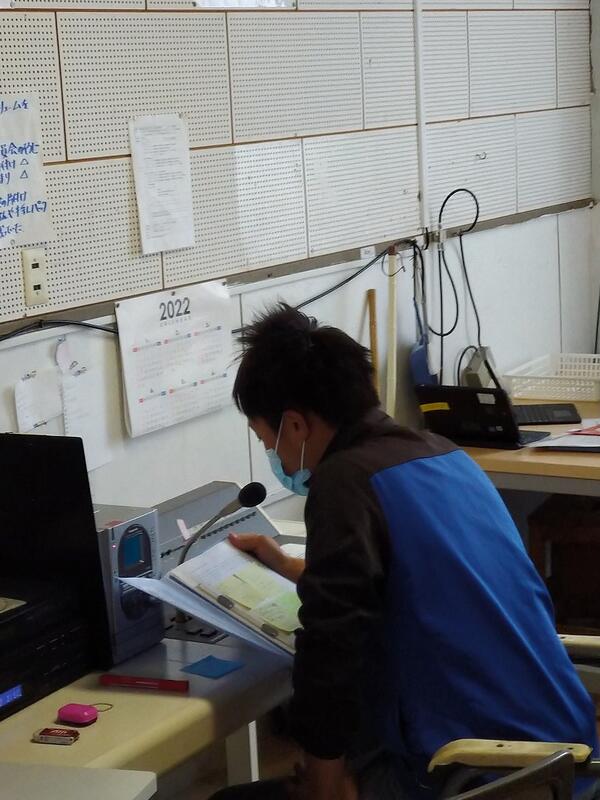

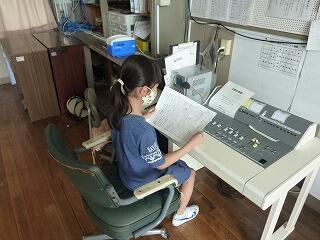

月曜の昼放送はとても温かいひととき

毎週月曜の給食時の放送は、今年度より生徒指導主事の先生が、西小っ子の頑張っている姿を紹介する時間となっています。この放送内容は、先生方や子どもたちから集まった情報がたよりです。「校庭や周辺のゴミ拾いをしていました」「困っている人の手助けをしていました」「ほかの人の分までトイレのスリッパを並べていました」…毎回この放送がとても楽しみです。ずっと続くよう、みなさんの頑張りやほめられる姿を、これからもたくさんたくさん…

命を守る学習~避難訓練~

今日、地震・津波対応の避難訓練をしました。今年度初めでもあり、新たな学級からどう避難すればよいかの経路の確認もしました。命を守るために行動できる3つの言葉「いつでも どこでも ひとりでも」を常に意識して、命を守る行動がしっかりとれる準備をしておきましょう。この話を、ぜひ家に帰って家の人にも話しましょうね!

雨の日の朝

梅雨のような天気が続いています。できる限り子どもたちの登下校時間には大雨にならないよう、いつも願っています。今朝、校門前の横断歩道で見かけたある光景です。登校班が信号で2つに分かれてしまって、先に渡った集団が、班長を中心に待っている様子です。当たり前の光景ですが、待っている子どもたちの姿が何となく微笑ましく思わず撮りました。これからも安全・安心した登下校に努めていきましょう。

昼読み聞かせ~みんな笑顔いっぱい

今日、今年度第1回目の昼の読み聞かせをしました。希望者を募り、視聴覚室で、「たまごのぼうけん」の読み聞かせの方々が、楽しくやさしく温かく、絵本に読み聞かせをしていただきました。参加した子どもたちは興味津々。みんな笑顔いっぱいのひと時を過ごしました。これからもよろしくお願いします。

先生達も頑張っています

先日、高鍋町教育研究所の開所式がありました。これは町内の先生方が集まって子ども達のためにどんな授業をしていけばよいかを研究するまとまりです。町内で9名の先生方が1年間、学校の仕事以外に頑張っているのですが、本校からも2名の先生方が参加されます。この研究所以外にもいろんな所で先生たちは頑張っています。みなさんに負けずに、これからも頑張りますよ。

体力テストでした

昨日から体力テストをしています。テストではありますが、とても微笑ましい様子を目にしましたので、紹介します。反復横跳びを6年生が1年生に懇切丁寧に教えている様子です。見ていて、思わず笑みがこぼれてしまいました。

西小っ子のすばらしさ(その1)

GWも終わり、今日から学校生活本格再開。さあみんなで頑張っていきましょう。さて、この1か月、高鍋西小のすばらしさを体感しています。その姿をこれから順次紹介していきたいと思います。今回はチャイム黙想。どこにいても、何をしていても、西小っ子はチャイムが鳴ったらその場で黙想…初めて目の当たりにした時、この徹底ぶりに驚きました。大事なことは決まったことを全員で実践していること。こういう積み重ねが伝統を作り上げていくのですね。

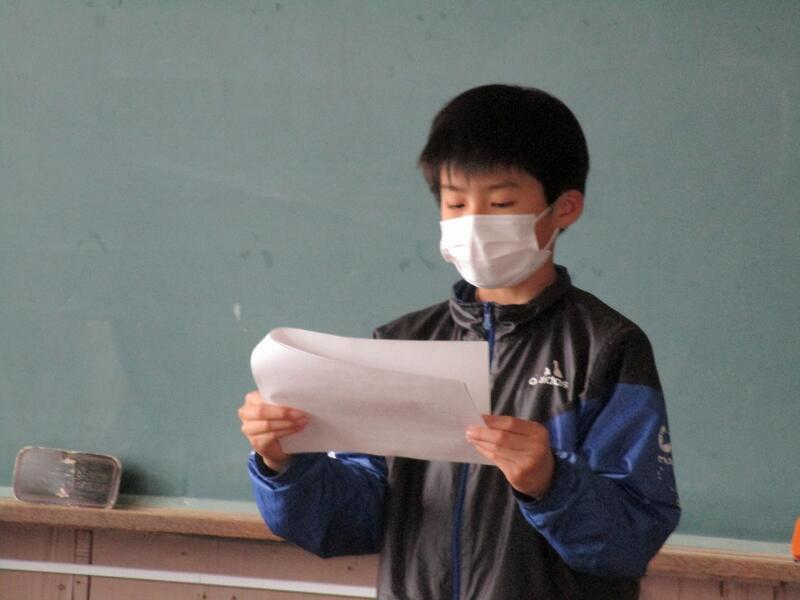

5月の全校集会

2日、5月の全校集会をしました。感染対策のためZoomです(早く対面で実施したいものですが…)。今回は教頭先生のお話、あいさつの実演、表彰、「石井十次先生を学び、気付いたこと」作文発表と盛りだくさん。嬉しかったことは、このZoom集会に子ども達の姿をたくさん発信することができたことです。「校訓信愛和」「新明倫の教え」を意識しながら、よろこばせごっこあいさつ~自分から、目を見て、笑顔で、元気よく~をみんなで実践していきましょう。

新明倫の教え~整理・整頓~

月が改まり5月。初夏らしい清々しい青空で、5月授業がスタートしました。高鍋町は古くらか伝わる精神に基づき「新明倫の教え」を意識した教育を進めています。その1つに「整理・整頓を心がけます」という項があります。下の写真は1階にあるトイレのスリッパの様子です。とてもしっかり並んでいます。今後も「新明倫の教え」の具体的な形を見つけて紹介していこうと思います。

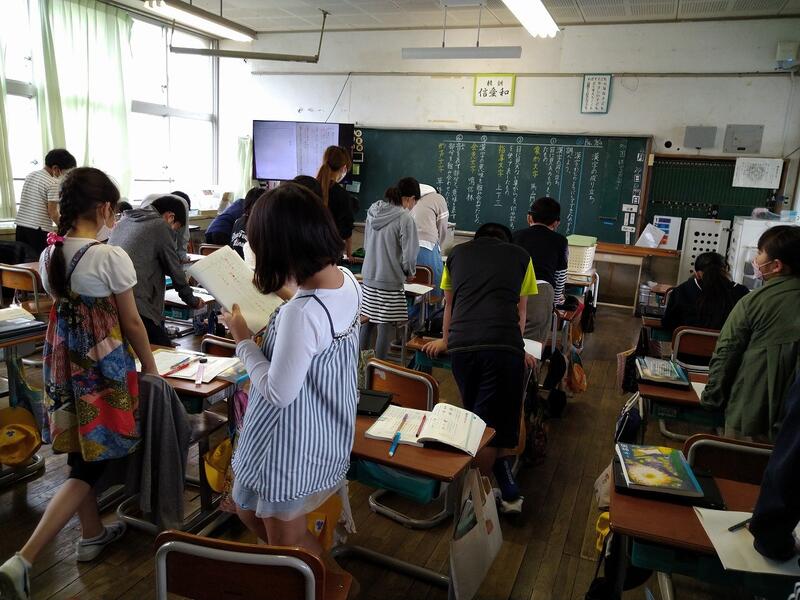

授業スケッチ(その4;高学年編②)

今日は本校は振替休業日です。4連休となりますが、1日1日充実した時が過ごせますように…。授業スケッチ、今回は高学年②です。6年生2クラス目、理科の授業で実験中、グループごとに真剣に活動中です。そして少人数学級。それぞれの課題へ向かって一生懸命取り組んでいました。

授業スケッチ(その3;高学年編)

今日は高学年。5年生は漢字の成り立ちを朗読しながら、6年生は線対称のイメージを実際に折り紙をしながら、それぞれ理解を深めていました。こうした一つ一つの授業の積み重ねが、実力アップにつながっていくのですね。

授業スケッチ(その2;中学年編)

今日は中学年です。3年生は算数で割り算の言葉を使った問題づくりを楽しそうにしていました。4年生は正しい姿勢を意識しながら書写の学習をしていました。みんなよく頑張っていましたよ!

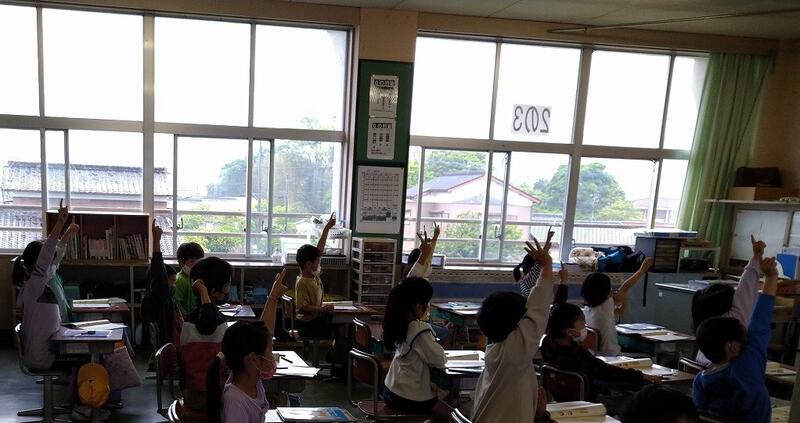

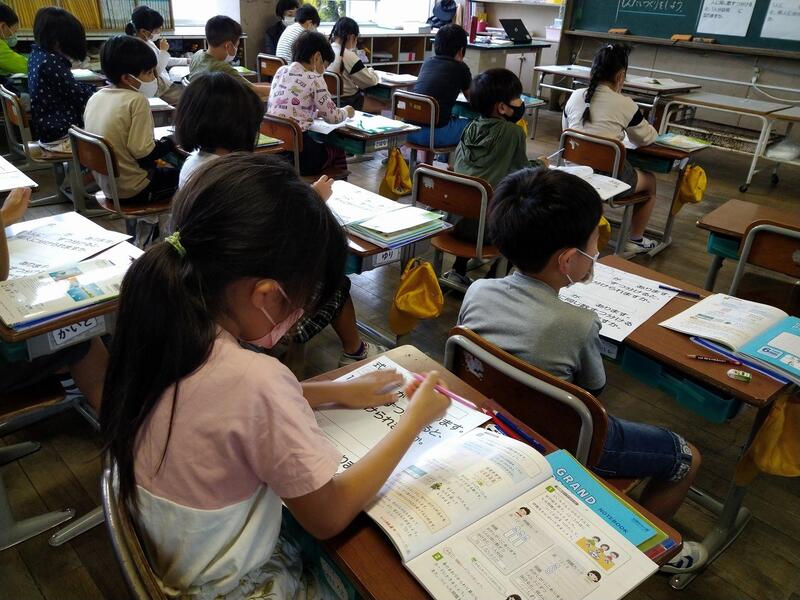

授業スケッチ(その1;低学年編)

24日は当初参観日でした。残念ながら中止となり、少しでも子ども達の様子を伝えようと、今週は授業風景を紹介します。ただ時間的に全クラスの取材ができませんでしたので、これから機会を見つけて紹介していきたいと思います。今日は1年生の図書室訪問、2年生のすばらしい挙手の様子です。

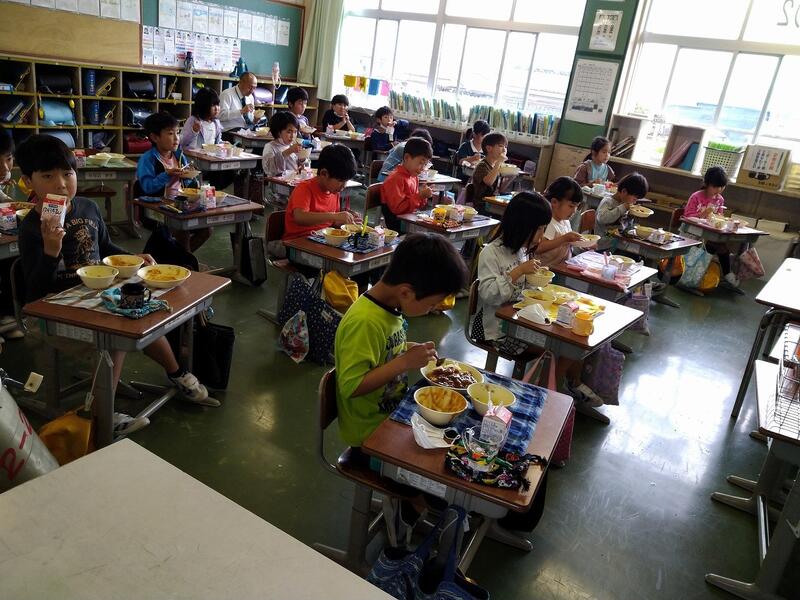

日曜なのに給食

今日は日常授業。当初は参観日だったのですが、感染症状況を踏まえ、やむなく中止。日曜に学校に行くというレアケース。そして給食付きです。今日はみんなの好きなハヤシライスでもあり、モリモリ食べる姿を見かけました。日曜なのに給食があるありがたみをしっかり感じました。(写真は2年生の様子です)

田植え、みんなでがんばった!

昨日までの天候が嘘のように、今日は朝から透き通った晴天。清々しい風が吹く中、5年生は田植えをしました。下準備等を含めて、JAの方の力強いお力添えのおかげで、貴重な体験をすることができました。この体験を通して、日頃何気なく目にしているお米との関わりが変わってくることでしょう。正しく「食育」です。報道機関の方にも足を運んでいただき、取材をしていただきました。今年度最初のTV放映、心より感謝です。

3年生の校外学習

昨日、3年生は学校近隣の見学をしました。とても気持ちのよい春空のもと、歩いてみると、目に鮮やかな自然の緑があちこちで見られ、心がとてもリフレッシュされました。高鍋西中までの経路を、安全確認をしながらの1時間、充実したひとときでした。

現在家庭訪問真っ最中!

今週月曜から家庭訪問を行っています。午前中で授業を終え、先生方は忙しく各家庭へ。ただ感染防止のため玄関先訪問とはなりますが、年度当初に担任の先生と保護者が対面できる貴重な機会となりました。今日も今から出発します!

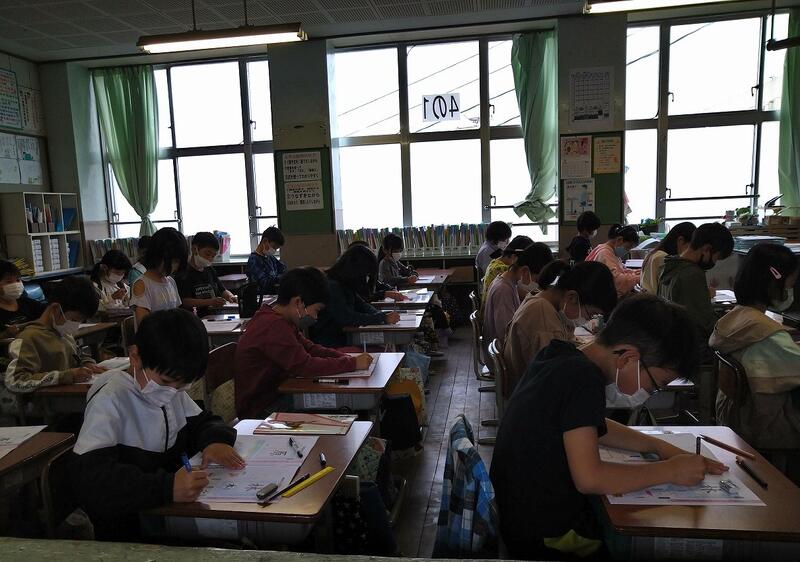

全国学力・学習状況調査

本日、6年生が全国学力・学習状況調査に臨みました。今年は国語・算数・理科・質問紙の4つ。小学校はこの種のテストをすることは少ないので、緊張感があったことでしょう。大切なことは結果をしっかり振り返ることです。後日、解説等をする時間はありますので、これからの学力向上へぜひ生かしてください。まずはお疲れさまでした。

目を大切に…

今日から学年ごとに視力検査を始めました。初日は6年生。学担の先生のリードで迅速にテキパキと進みました。さすがは6年生!視力の維持は日ごろから目を大切にすることで防げることもあります。ゲーム等のし過ぎはないですか?この機会に自分の生活を振り返ってみるのもいいですね。

1年生も一緒に地区児童会

今日の4時間目、それぞれの地区ごとに登下校の確認等を行う地区児童会をしました。1年生や転入生、新学級の確認をしたあと、班長・副班長を中心に、安全・安心な通学路についてお互い確かめ合いました。毎日、たくさんの地域の人たちに温かく見守られながら、登下校できる西小生。感謝の気持ちを伝えるあいさつ、これからも頑張っていきましょう。

身体計測中です!

昨日から学年ごとに身体計測をしています。自分の体の成長をチェックするとても良い機会。心身ともに健やかに成長したいと思うのはみんな一緒でしょう。そのためには規則正しい生活リズム、バランスの取れた食事が大切。わかってはいるけど…学校生活には強い味方の給食があります。偏食の人もいるかもしれませんが、心身の成長のためにも「給食完食」を心がけていきましょう!

初めての給食

1年生は昨日入学して2日目。この日が、初の給食でした。6年生の先輩が給食配膳をし、いよいよ食事。牛乳のストローの使い方や黙食等の注意を先生から聞き、みんな大好きカレーがこの日のメニュー。おいしかったことでしょうね!(給食メニューは『給食、おしいい」にアップしています)

ご入学おめでとうございます!

本日10時より本校の入学式を行いました。コロナ禍で地域の方をお呼びすることができませんでしたが、温かい雰囲気の中で63名の新入生が高鍋西小の仲間入りとなりました。6年生のユーモアあふれる歓迎の言葉もあり、短時間の中で心のこもった時を共有できました。新入生もよく頑張りました!

明日、待っていますよ!

明日は入学式です。コロナ禍で制限のある式となりますが、在校生や先生たちの思いは変わりません。新入生をとても心待ちにしています。今日は6年生を中心に、式の準備練習をしました。明日が新入生にとって良い1日になりますように…

授業スタート!

今日から授業が本格的にスタート。昨日、手にした新しい教科書を開けて、新鮮な気持ちでみんな学習に励んでいました。下の写真は6年生の授業風景です。さあこの1年間、どんな成長が見られるか楽しみです。

令和4年度がスタートしました

本日(7日)、本年度の始業。すがすがしい天気のもと、久しぶりに校内で子ども達の元気な姿が見られました。新しい先生、そして友達との出会い…不安と期待が入れ混じった1日だったことでしょう。残念ながら新任式、始業式はZoomでしたが、歓迎の言葉や決意表明をした児童3名は堂々と発表できました。この1年使う真新しい教科書にも名前を書き、さあ明日から新たな学年での学習が始まります。ほめられる学校目指して、がんばれ!がんばれ!

令和3年度卒業式

3月24日(木)、卒業式が行われました。卒業生86名が高鍋西小学校を巣立っていきました。天気も良く素晴らしい卒業式になりました。

本日、令和3年度の修了式

今日で令和3年度が終了しました。2校時に行った修了式で2名のお友達が作文を発表してくれたので、掲載いたします。

それぞれ1学年ずつ進級します。高鍋西小学校の児童の皆さん!1年間よく頑張りました。4月からもがんばっていきましょう。

(以下、児童の作文です。)

1年間をふりかえって(1年生 男子児童)

ぼくは、きょ年のいまごろ、ランドセルをせおって、かがみのまえでなんかいもじぶんを見ていました。ぼくは、1年生になるのがとてもたのしみでした。

ぼくは、1年かんで、いろんなことができるようになりました。こくごのきょうかしょがすらすらとよめるようになりました。さんすうのたしざんひきざんもまちがいなくできるようになりました。なわとびがにがてだったけど、ばあちゃんがまえとびのとびかたをおしえてくれて、いまでは、あやとびまでとべるようになりました。

それにあいさつもがんばりました。あさ、きょうしつに入るとき、ぼくは大きなこえで、「おはようございます。」といいます。すると、先生がいつも、「だいごさんのあいさつをきくと、げん気がでるよ。」とほめてくれるので、ちょっとはずかしいけど、うれしくなりました。ともだちも、「おはよう。」とかえしてくれます。ぼくもげん気が出ます。

クラスのみんなもがんばりました。ぼくたちのクラスのよいところは、こまっている人がいるとみんながてつだってくれます。みんながやさしいので、えがおいっぱいなんでもがんばることができる、とてもいいクラスです。

ぼくは、4月から2年生になります。1年生はわからないことがたくさんあるとおもうので、やさしくおしえてあげたいです。そして、2年生でもみんなできょうりょくしていいクラスにします。

4年生をふり返って(4年生 女子児童)

私が4年生でがんばった事は、3つあります。1つめは、運動会です。理由は、運動会で4年生がおどった「うっせぇわ」をおどるのをがんばったからです。練習では、ふり付けとい動する場所を覚えるのをがんばりました。本番では、楽しく、自信をもっておどることができました。みなさんがこのダンスを見て、元気になってくれていたらうれしいです。

2つめは、けじめをつけるということです。理由は、先生の話をしっかり聞いて、行動できたからです。5年生になっても続けていこうと思います。

3つめは、あいさつです。理由は、いつもまわりの人にあいさつをするのをがんばっているからです。校長先生から教えてもらった「あかるく いつも さきに つづけて」をこれからもがんばっていきたいです。

私が4年生でがんばったことは、この3つです。5年生の目標は、運動会でのおうえん、持久走で1位をとる、下の学年のお手本になるというこの3つです。みなさんも目標を立てて、がんばってみてはどうですか。

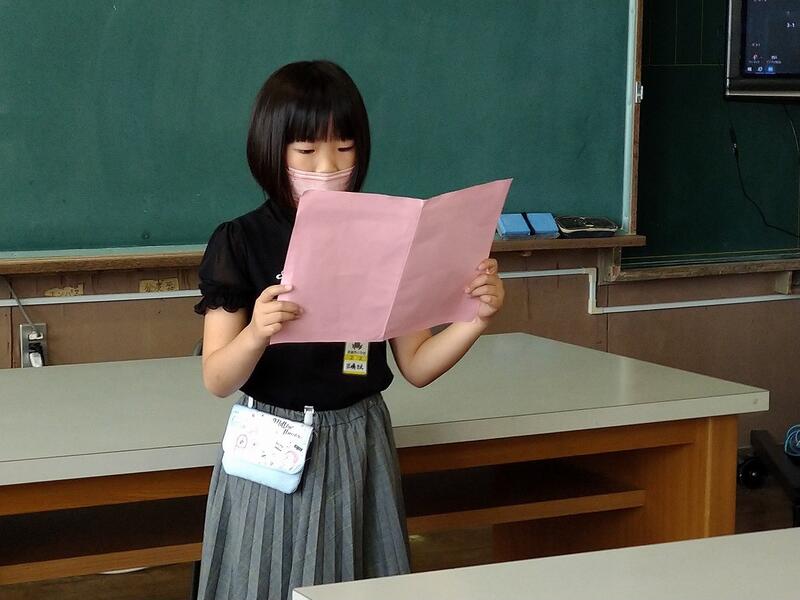

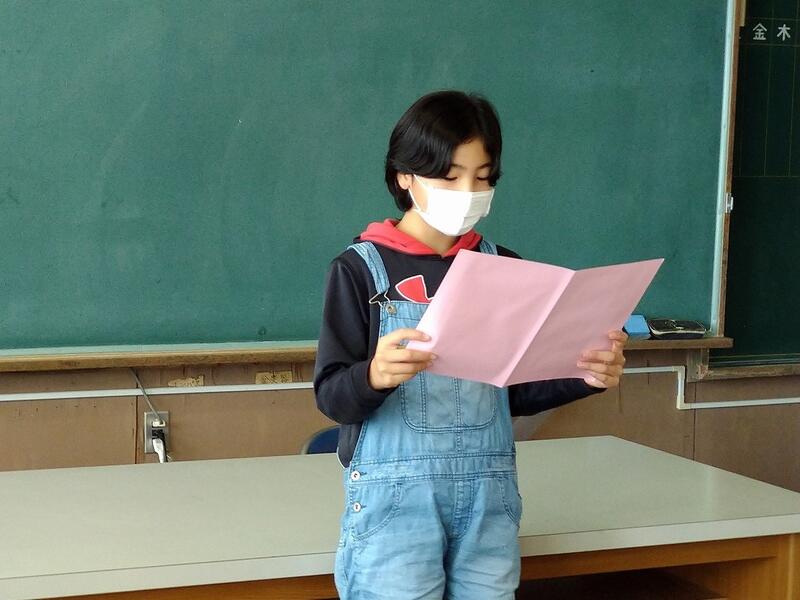

終業式での作文発表

今日は2学期の終業式でした。3人の児童が作文を発表しました。ご紹介します。

2学きをふりかえって

2年生 女子児童

わたしは、2学きのはじめにもくひょうを3つ立てました。1つめは、国語でかん字をぜんぶおぼえることです。2つめは、あいさつを大きな声ですることです。3つめは、しゅうじのれんしゅうをがんばることです。

1つめのもくひょうのかん字をがんばっておぼえることは、すこしできなかったと思います。なぜかというと、わたしの学きゅうでは、かん字ミニミニテストがあります。そのテストでなかなかまん点がとれませんでした。かん字のれんしゅうをしなかったからです。しょうじょうは、たった2まいでした。自分は、だめだなぁと思いました。

2つめのもくひょうのあいさつは、とてもよくできたと思います。なぜかと言うと、わたしは毎朝3回あいさつをしているからです。1回目はこうちょう先生にあいさつをします。2回目は、くつばこに入る前にあいさつをします。3回目は、きょうしつに入るときに大きな声であいさつをしています。これからもあいさつをつづけていきます。

3つめは、しゅうじのれんしゅうをがんばることでした。このもくひょうもとてもよくできたと思います。なぜかと言うと、しゅうじの先生からいっぱいほめられたからです。今しゅうじでは、「こがらし」をれんしゅうしています。こんかいも先生にほめられるようにたくさんれんしゅうしていきたいと思います。

2学きをふりかえって点数をつけるとすると、80点だと思います。3学きにとくにがんばりたいことは、先生の話をこんどこそ目と耳と心で聞いて、じゅぎょうをがんばることです。

ぼくの2学期をふり返って

3年生 男子児童

ぼくの2学期を漢字一文字で表すと、がんばるの「頑」です。なぜかと言うと、楽しいことも、むずかしいこともどれも一生けんめいがんばったからです。ぼくが2学期楽しかったことや、むずかしかったことをしょうかいします。

2学期楽しかったことは国語のへんとつくりの勉強です。たとえば、春夏秋冬の秋という漢字だったら、のぎへんと火という2つの部分に分けられます。このようにいろいろな漢字を、へんとつくりに分けるのがおもしろく、楽しかったです。じゅ業以外にも漢字じてんで調べて、自学に書いてまとめました。3学期では、もっとむずかしいへんやつくりをおぼえていきたいです。

むずかしかったこともあります。それは体育の開きゃく前転、開きゃく後転です。2年生では、ふつうの前転、後転でした。けれど、3年になったらレベルが上がって、回るときに足を広げないといけません。最後に立つときバランスをくずしてしまって、とてもむずかしかったです。だけど、たくさん練習したので、最後には両方ともできるようになりました。3学期もむずかしいところがあってもあきらめずにちょうせんしたいです。

最後に一番がんばったことをしょうかいします。それは、自学です。漢字や計算などいろいろな内ようにとりくみました。習っていないことも自分で調べて、分かったことやもっと知りたいことまで書きました。自分で調べたり、まとめたりするのが楽しかったです。3学期も一番いいSランクをとれるようにがんばりたいです。

3学期が始まると、4年生になる日はもうすぐそこです。だから、一日一日を大切に過ごして、4年生になるじゅんびをしていきたいです。

2学期を振り返って

6年生 男子児童

79日間の長い2学期が今日で終わりです。2学期は、運動会、十次先生の顕彰のつどい、持久走記録会、修学旅行などたくさんの行事がありました。6年生にとっては、全部が最後の行事でした。振り返ってみると、自分の精一杯を出してがんばったことばかりです。

まず、1つめは運動会です。ぼくは、リーダーをしました。みんなが元気に活躍できるように、団長、副団長、リーダーと一緒になって応援をがんばりました。コロナ対策も考え、うるさすぎず、でも聞こえるくらいの声の大きさで応援するのが大変でした。応援賞はとれなかったけど、精一杯がんばることができました。

2つめは、修学旅行です。ぼくは、行動班長と部屋長をしました。見学先では、ほかのお客さんに迷惑をかけないように、班で協力して行動しました。ホテルでも、周りの人のことを考えて、静かに行動をしたり、ドアの開け閉めをしたりしました。とても大変でしたが、周りのみんなが協力してくれたので、精一杯がんばることができました。

6年生は卒業まで51日です。運動会や修学旅行で学んだことを3学期に生かしていきたいと思います。特に、人の話を最後までしっかり聞くことをがんばりたいです。授業で話をしっかり聞き、テストで90点以上取りたいです。また、反応をしっかりして、質問された時に、手をいっぱい挙げるようにしたいです。

リサイクルオンライン授業

他にも、神奈川県の小学校と三重県の小学校も一緒に授業を受けていました。

とんとん教室

おいしい餃子を作っていました。

門松づくり

放送で、正月飾りの「門松」を昼休みや登下校の時に見てください。と呼びかけたところ、すぐに4年生が見に来てくれました。

修学旅行~9~

修学旅行~8~

修学旅行~7~

修学旅行~6~

修学旅行~5~

修学旅行~4~

修学旅行~3~

修学旅行~2~

みんなでおいしく食べています。

修学旅行~1~

最初の目的地、イルカランドに到着しました。

2学期始業式

さて、本日2学期がスタートしました。夏休み中大きな事故等の報告もなく、大変うれしく思っています。始業式は「ZOOM」を使って、テレビ会議で行いました。子ども達は教室で画面を見ながら式に参加しました。

1学期終業式

さて、式では4年生と2年生の児童が作文を発表しました。以下は作文の内容とそのときの写真です。

1学期にやればできたこと 4年生 女子児童

私は上級生になっての1学期をふり返って、学習面や生活面でやればできたことがあるので、しょうかいします。 まずは、学習面です。2つあります。1つめは、授業中、どの教科も集中して取り組みました。返事をしたり、発表したりすることを毎日のようにがんばり続けました。国語の「一つの花」の学習では、主人公のゆみ子の気持ちをいろいろと考え発表しました。宿題も一生けんめいしたので、1学期の国語のテストでは百点がたくさんとれました。とてもうれしかったです。2つめは、体育の水泳です。福田先生のアドバイスを聞いて、クロールではかたを回しながら泳ぐこと、息つぎの回数をへらすことを意識して練習しました。それを続けたら50メートルを速く泳げるようになりました。クラスのリレー選手にも選ばれ、1位をとることができました。先生のアドバイスを聞いて、がんばり続けたからできたと思います。見ていたお母さんも、「すごかったね。チャレンジしてよかったね。」とほめてくれました。ほめてもらえて、さらにうれしくなりました。次に、生活面でがんばったことが2つあります。1つめは係活動です。私は学習係です。いつも授業が終わったら、次の時間の学習の準備を呼びかけました。みんなもがんばってくれるので、どんどん1分前の着席や授業の準備ができるようになりました。生活面の2つめは、毎日、笑顔とあいさつをがんばり続けたことです。朝来たら、先生やいろんな友達に自分からあいさつをしました。また、いろんなことがあっても、笑顔でいることをこころがけました。私が笑顔でいたら、周りの友達も笑顔になれることがわかりました。それを見て、私もうれしくなって笑顔になれました。でも、あまりできなかったこともあります。それは、算数の「一億をこえる数」です。ふだん大きな数を使うことが少ないからだと思います。だから、夏休みにたくさん復習をしてできるようにしたいです。明日からの夏休みでは、「ルール・タイム・マナー」の3つのことを、家庭や地域でも守り続けます。また、宿題や水泳の練習でも「やればできる」の心でがんばります。

たのしかったロケット 2年生 女子児童

わたしが、1学きに一ばんがんばったことは、プールのじゅぎょうで、けのびのれんしゅうをしたことです。はじめにうけた「だるまうき」のテストでは、ふごうかくだったので、ひだか先生といっしょにれんしゅうをしました。はじめは、かおをつけるのもこわかったので、ロケットのようにけのびをすることもできませんでした。でも、ひだか先生が、「こわがらなくてだいじょうぶ。」と言ってくれました。だから、つぎのプールのじゅぎょうでは、ひだか先生のことばをしんじてやってみたら、足から手まで一直線にピンとのばしてロケットができるようになりました。おうちの人に話したら、「できるようになったんだね。」とほめてもらって、とてもうれしかったです。こわいと思うことも、ちょうせんしてがんばったら、おうちの人にもよろこんでもらえるんだなと、はじめて知りました。3年生になっても、ちょうせんすることをわすれず、はやくおよげるようにバタ足のれんしゅうをがんばりたいです。

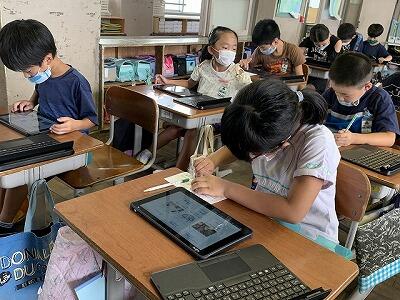

タブレットによる授業

3年生は、夏休みの自由研究のテーマをタブレットを活用し調べました。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |