学校の様子

桜っ子の2026年始動!

1月6日は、今年最初の授業日でした。

多くの児童が元気いっぱいに登校する中、少しあくびをして目をこすりながら学校に来る児童の姿も見られましたが、大きな事故やけがもなく、無事に新学期を迎えることができました。

本日は始業式を行いました。

児童代表の話では、6年生の白石ゆいなさんが新年の抱負を発表しました。

卒業まであと3か月となったゆいなさんは、

・これまで学んだことをしっかり復習し、学んだ漢字をすべて覚えること

・あいさつをしっかりすること

・何事にも自分の意思をもって進んで取り組むこと

と、中学校での生活を見据えた、大変立派な抱負を発表しました。

校長先生からは、新年に抱負をもつことの大切さについてのお話がありました。

安井息軒の「一日の計は朝にあり、一年の計は春にあり、一生の計は少壮の時にあり」という言葉を引用し、新年を迎えた今こそ、しっかりと目標をもって学校生活を送ってほしいと話されました。

始業式後に教室をのぞいてみると、早速、目標を書いている学級もありました。

それぞれの目標に向かって努力しながら、今年も桜っ子のみんなにとって素晴らしい一年になることを願っています。

12月24日 終業式

12月24日、2学期の終業式を行いました。

はじめに、児童代表として3年生の山本まみさんが発表しました。

・タブレットのタイピングが速くできるようになったこと

・運動会でソーラン節や応援を一生懸命頑張ったこと

・時間の使い方に気をつけ、上手に使えるようになったこと

2学期を振り返り、自分の頑張りをしっかりとまとめ、大きな声で立派に発表することができました。

次は、校長先生のお話です。

校長先生から子どもたちへのクリスマスプレゼントとして、読み聞かせがありました。

「ふくびき」という本で、お姉さんと弟がお母さんにクリスマスプレゼントをあげようと奮闘するお話です。

子どもたちは、にこにこしながら聞いたり、真剣な表情で聞き入ったりと、心温まる時間を過ごしていました。

校長先生は、このお話を通して「思いやりの心」「優しさ」「正直さ」を大切にしてほしいという願いを伝えてくださいました。その思いが、桜っ子のみんなにしっかり届いたことと思います。

最後に、表彰を行いました。

・夏休みの自由研究

・駅伝

・人権ポスター

・読書100冊達成

・福祉の作品

多くの子どもたちが、それぞれの分野での頑張りを認められ、表彰されました。

いよいよ冬休みです。

桜っ子のみなさん、安全に気をつけて、充実した時間を過ごしてください。

3学期に、また元気な笑顔で会えることを楽しみにしています。

宿泊学習~5年生が青島で見せた「成長の軌跡」~

12月11日・12日に、5年生が宿泊学習で青島青少年自然の家を訪れました。

宿泊学習では、「規律・協同・友愛・奉仕」の心を育むことをねらいとしています。

【1日目】

まず、屋内フォトアドベンチャーを行い、青島青少年自然の家の施設内を探検しました。

活動の途中では、班のメンバーがばらばらになり、チームワークが十分に発揮できない場面も見られました。しかし、活動後の振り返りでは、「次はもっと協力しよう」と、自分たちの行動を前向きに見直す姿が見られました。

続いて行ったのは「しおかぜ追跡ハイキング」です。青島青少年自然の家周辺の広大な敷地を、さまざまなお題をクリアしながら進む活動です。

先ほどの反省を生かし、メンバー同士が声を掛け合い、互いを気遣いながらハイキングを行う子どもたち。全ての班が時間内にお題をクリアし、無事にゴールすることができました。

たくさん体を動かした後の食事は格別だったようで、何度もおかわりをする子どもたちの姿が見られました。

夕食後はキャンドルファイヤーを行い、厳かな雰囲気の中で心を一つにする、貴重な時間を過ごしました。

【2日目】

ぐっすりと休んだ子どもたちは、朝食と部屋点検を終え、楽しみにしていたフィールドアスレチックに挑戦しました。

特に水上アスレチックは、浮いている遊具が揺れ、難易度の高いものでしたが、班の仲間同士で助け合い、全員が見事にクリアすることができました。

他の遊具でも、励まし合ったり手を差し伸べたりしながら、チームワークをさらに高めて活動する姿が見られました。

この2日間を通して、子どもたちは互いを思いやり、協力することの大切さを強く意識しながら活動することができました。

ここで培ったチームワークを、今後の学校生活や将来に生かし、さらに充実した日々を送ってほしいと思います。

2日間、本当によく頑張りました。

平和と歴史を心に刻む。実り多き修学旅行

11月25日・26日に、6年生が鹿児島方面へ修学旅行に行きました。

【1日目】

バス・電車・路面電車を利用して、維新ふるさと館、鹿児島中央駅の観覧車、水族館などを巡り、学習と楽しい体験を重ねました。

ホテルでは、美味しい食事ときれいな部屋が子どもたちに大好評でした。

この日は観光バスを利用しなかったため移動が多く、就寝時間になるとぐっすり眠る子どもが多かったそうです。引率職員の歩数計は、なんと1万5千歩を超えていたとのことです。

【2日目】

朝からバスで知覧特攻平和会館に向かい、戦争を経験された語り部の方のお話を聞いたり、展示を見学したりしました。戦争の悲惨さや平和の大切さを深く感じ、「平和を守り、二度と戦争を起こさないようにしたい」という感想を抱く児童もいました。

その後、鹿児島市内からフェリーで桜島へ渡り、有村溶岩展望所で桜島の土地の様子について学びました。バスの中では、ガイドさんのお話やゲームを楽しみながら、無事に学校へ帰着しました。

【まとめ】

2日間の修学旅行では、予定通りにいかない場面もありましたが、子どもたちは「大丈夫ですよ!」「代わりに行けた公園、最高ですね!」と前向きに楽しむ姿を見せてくれました。

ホテルでの過ごし方や、知覧特攻平和会館での学習態度も大変立派で、施設の方々からお褒めの言葉をいただきました。

2日間を通して、多くの学びと経験を重ねた子どもたち。今回の貴重な体験をこれからの生活に活かし、さらなる成長へとつなげてくれることでしょう。

「すっごくきれい!」ピカピカトイレに笑顔満開

1学期から進められていたトイレの改修工事が昨日無事に完了し、本日14日から新しいトイレの使用が始まりました。

朝からトイレは大盛況!

利用した子どもたちは「すっっっごくきれいでした!」「さいこうです♪」と、目を輝かせながら教えてくれました。

また、いつも以上にスリッパをきれいにそろえる姿も見られ、「きれいに使おう」という気持ちが子どもたちから伝わってきました。

工事期間中は、特に夏の厳しい暑さの中でも、工期に間に合うよう丁寧に作業を進めていただきました。

桜ケ丘小学校の全員で、感謝の気持ちをもって新しいトイレを大切に使っていきたいと思います。

工事に携わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

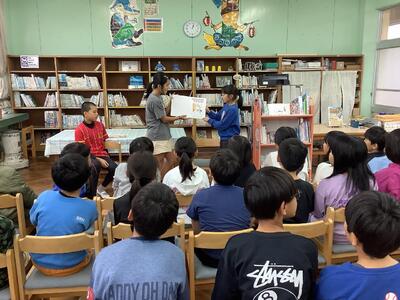

読み聞かせに、みんなが夢中!

13日の昼休み、図書委員会が3・4年生に読み聞かせを行いました。

3人の図書委員が役割分担をし、声色を変えながら臨場感たっぷりに読み進めると、3・4年生は物語の世界にぐっと引き込まれていました。

本を借りに来ていた2年生も、本を探す手を止めてじっと聞き入り、図書室は静かなワクワク感に包まれていました。

見守りに来ていた5年生からは、「先生、読み聞かせ上手ですよね!」という声も聞かれ、読み聞かせは大好評でした。

聞けば、図書委員会のみなさんは、この日のためにたくさん練習を重ねてきたそうです。

その努力のおかげで、みんなが楽しめるすてきな読み聞かせになりました。

図書委員会のみなさん、本当によく頑張りました!

桜っ子の成長キラリ!11月全校集会

11月7日(木)に、全校集会を行いました。

まず初めに、校長先生のお話がありました。

校長先生からは、運動会で子どもたちが頑張ったことについてのお話がありました。

特に綱引きでは、どちらが勝つか分からないほどの大接戦でした。

本番までの練習では、「白が勝ち、赤が勝ち、次にまた白が勝ち…」と、両団が互いに競い合いながら力をつけていったそうです。

その裏では、高学年を中心に作戦を立て、仲間に伝え、団全体をレベルアップさせていく姿がありました。

最後まであきらめずに協力して成長した子どもたちの姿を称え、「これからの成長もとても楽しみにしています」と校長先生はお話しされました。

子どもたちは、運動会での自分の頑張りを思い出しながら、真剣に耳を傾けていました。

続いて、表彰が行われました。

・「税に関する絵はがき」

・「陸上競技」

・「南那珂地区読書感想画・読書感想文」

など、さまざまな分野で桜っ子の活躍が光りました。

最後に、図書委員会からのお知らせがありました。

11月12日から、お昼休みに読み聞かせを行うという連絡でした。

5・6年生による自主的で意欲的な活動がとても素晴らしいです!

早いもので、今年も残り2か月となりました。

新年に立てた目標は達成できそうでしょうか?

残りの日々も、さらに成長していく桜っ子の姿を楽しみにしています。

赤白勝敗を越えて。互いをたたえ合う姿に感動! 運動会、無事閉幕

10月26日(日)、前日までの雨模様を吹き飛ばすような青空の下、待ちに待った運動会が開催されました。

グラウンドには、子どもたちの元気な声と笑顔があふれ、保護者の皆様の温かい声援が響き渡りました。

徒競走では一人ひとりがゴールを目指して全力疾走!

団技では仲間と心を合わせ、息の合った動きを披露しました。

表現やリレーでも、これまでの練習の成果を存分に発揮し、観る人の心を動かす演技・走りを見せてくれました。

競技の部は最後まで手に汗握る大接戦――結果は赤団の優勝!

一方、応援の部は、なんとわずか1点差で白団の勝利!

勝敗を越えて、お互いをたたえ合う姿がとても印象的でした。

団長を中心に、仲間のために声をからして応援し、力を合わせて挑む子どもたちの姿に、たくさんの感動が生まれました。

桜っ子のみなさん、本当によく頑張りました!

そして運動会の後は、保護者の皆様や卒業生の皆さんが片付けを手伝ってくださり、最後まで温かい雰囲気に包まれた一日となりました。

ご来場・ご協力いただいた皆様、心より感謝申し上げます。

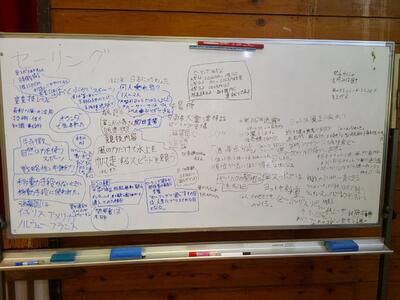

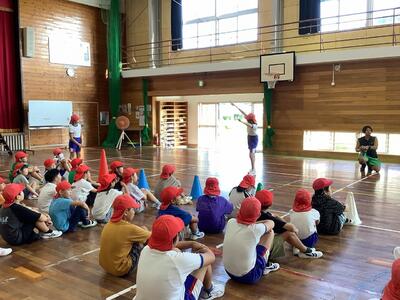

ひなたのチカラで踊る!学ぶ! ~国スポ・障スポ出前授業で最高の思い出ができました~

宮崎県では、県民の皆さんが「宮崎 国スポ・障スポ」に親しみを感じてもらえるよう、大会イメージソング「ひなたのチカラ」のダンス出前授業を実施しています。

このたび、本校の5・6年生がその対象校に選ばれ、10月2日(木)に実行委員会事務局から講師の先生をお迎えして出前授業を行いました。

はじめに、国スポ・障スポについてお話をしていただきました。

日南市が「セーリング」という競技の会場になることを知った子どもたちは、「セーリングとはどんな競技だろう?」と興味をもって調べ学習に取り組みました。

調べ学習のあとは、いよいよダンスの練習です。

講師の先生の明るくわかりやすい指導で、子どもたちは音楽に合わせて楽しく体を動かし、どんどん振り付けを覚えていきました。

途中からは、調べた「セーリング」をテーマにした創作ダンスにも挑戦。

漕ぐ姿や波のうねりを表現したオリジナルの動きを考え、みんなで力を合わせてダンスを完成させました。

そして最後には、スペシャルゲストとして「みやざき犬」のむぅちゃんが登場!

体育館中に歓声が響き、子どもたちはむぅちゃんと一緒に元気いっぱいダンスを踊りました。

出前授業は大盛り上がりで終了。完成したダンスは、運動会でも披露する予定です。

また、12月放送予定の「のびよ みやざきっこ」のエンディングで、今回の様子が一部紹介される予定です。

来校してくださった実行委員会事務局の皆さま、そしてむぅちゃん、本当にありがとうございました!

開店!2年生の「おもちゃランド」へ、1年生をご招待!

9日(木)、2年生の教室の前を通ると、楽しそうなポスターがはっていました。

教室の中からは、ワクワクした笑い声が聞こえてきます。

2年生が生活科の学習で、身の回りの物を使っておもちゃを作り、「おもちゃランド」を開いて、1年生を招待していました。

2年生は元気いっぱいに、自分たちが作ったおもちゃの遊び方を説明します。

説明の後はいよいよお楽しみの時間!

「いらっしゃい!いらっしゃい!」と、かわいいおもちゃ屋さんの声が響きます。

1年生は「どれにしようかな?」と迷いながらも、2年生の声に引き寄せられて、次々とおもちゃで遊び始めます。

「おっと!1000点です!」

「すごいね!じょうずにとんだね!」

と、2年生が上手に声をかけるたびに、1年生の笑顔が広がっていきました。

中でも印象的だったのは、ある2年生が

「せんせい、1年生が“たのしい!”っていってました♩」

と、うれしそうに話してくれたことです。

きっと、1年生が喜んでくれるようにと、一生懸命準備してきたのでしょう。

1年生も2年生も笑顔いっぱいの、すてきな「おもちゃランド」となりました^^

小さな議員、誕生!ふるさと日南市への想いを言葉に

日南市では、8月に「未来へつなぐ子ども議会」というイベントを開催しています。

この事業は、子どもの視点から自由な発想で市の施策を提案することを通して、「ふるさと日南市」への誇りと愛情を育むことを目的としています。

本校からは、6年生の横山ことねさんが代表として、市議会議場で市政について質問する予定でした。

しかし、当日の8月8日は日南市に線状降水帯が発生したため、残念ながら中止となりました。

その後、日南市より代表児童の質問への回答と記念品が届いたため、3日(金)に校長室で模擬子ども議会と贈呈式を行いました。

校長先生の「横山議員、質問をお願いします」という呼びかけに、ことねさんは元気よく返事をして質問を読み上げました。

校長室で校長先生を前に話すのは緊張する場面でしたが、時折校長先生の目を見ながら、落ち着いて堂々と発表することができました。

質問の後には、校長先生が市からの回答を代読しました。

ことねさんはうなずきながら真剣に聞いており、その姿から、このイベントの目的である「誇りと愛情を育むこと」がしっかりと達成されたと感じました。

最後に記念品が授与され、記念撮影を行いました。

イベントは中止となってしまいましたが、この機会に挑戦したことが、ことねさんの大きな成長につながりました。

高学年らしい堂々とした姿に、参加した職員一同の胸が熱くなる時間となりました。

避難訓練

3日(金)に津波・地震の避難訓練を行いました。

有事の際に子どもたちの命を守るため、適切な行動が取れるようにすることを目的としています。

今年度からこの避難訓練は、日南市教育委員会の指揮のもと、日南市内の公立小・中学校が同時刻に一斉に実施することとなりました。

今回桜ヶ丘小学校では、授業中に地震がきたという想定で訓練を実施しました。

子ども達は机の下に素早く頭を隠して、命を守る行動をとることができました。

先生の指示に従って、すぐに3階に避難します。

(本校は海抜10mに位置するため、3階に避難すれば海抜約20mとなります。)

実際の地震を想定して、避難場所に向かう途中にも「大きな地震です」と放送が入りました。

子ども達は事前指導で学んでいたとおり

「おちてこない」

「たおれてこない」

「いどうしてこない」

の3つのポイントを意識し、周囲の安全を確かめながら、その場に応じて自分の命を守る行動をとることができました。

避難場所に移動した後は、訓練の振り返りや本当に起きた時にどうするか、ということを学習しました。

真剣に訓練に取り組み、自分の命を守る行動について考えることができた子ども達でした。

今回の訓練をきっかけに、ご家庭でも「有事の際にどのように行動するか」ということを話し合ってみてください。

全校集会 ~「続ける力」についてのお話~

2日(木)、全校集会を行いました。

校長先生のお話では、初めに「あと何か月で今年が終わるかな?」という問いかけがありました。

「あと約3か月(90日)」と知った子どもたちは驚いた様子でした。

校長先生は限られたこの90日で、

「1日に漢字を1つ覚えたら、90日で90個覚えられるね」

「1日に計算問題を1問解いたら、計算の力がぐんと伸びるよ」

と話され、子どもたちは「一日1つならできそう!」という表情でうなずいていました。

一方で、「一日1個を続けることは簡単ではない」という継続の難しさについても話されました。

しかし、「続けることは“無理”なのではなく“難しい”だけ。だから、できるんだよ!」と力強い言葉をかけられました。

また、「途中でできなくなってしまうこともあるけれど、そのときは気持ちを切り替えてリトライすればいい」と、続けることにチャレンジする大切さを伝えてくださいました。

子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていました。

今年残り約90日。子どもたちが何かに挑戦し、続ける力を育てながらさらに成長していく姿が楽しみです。

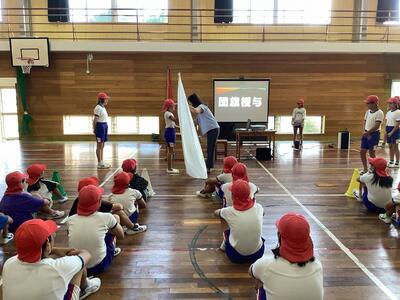

勝利を目指して結団式!

26日(金)に、運動会の結団式を行いました。

まず、6年生の計画環境委員会から、スローガンの発表がありました。

今年度のスローガンは

「勝利を目指し 最後まで! みんなが主役の運動会」

に決まりました!

次に団色を決めました。

団長、副団長によるジェスチャーゲームを行い、団色が決定しました。

校長先生から団長に、団旗を授与していただきました。

団長の二人は、気合いの入った姿で団旗を受け取りました。

最後に各団で集まり、団長やリーダーからメッセージを伝え、結団式を終えました。

結団式を終えた団長に、どんな思いかインタビューしました。

白団団長 河野あすかさん

「いつも以上に大きな声を出して、運動会を盛り上げられるように頑張りたいです!」

赤団団長 木村りんたろうさん

「赤団になりたかったから、とても嬉しいです。運動会ではW優勝を絶対にとります!」

団長を中心に、素晴らしい運動会になるのが楽しみですね!

読み聞かせ

25日(木)に、保護者の方による読み聞かせがありました。

2学期に入って初めての読み聞かせで、子ども達は朝から楽しみにしている様子でした。

各教室で、楽しい読み聞かせの時間がスタートです!

読み聞かせが終わった後に、ニコニコした表情のお子さんとすれちがいました。

何かいいことがあったのか尋ねると

「読み聞かせのおならのお話がおもしろかったんです^^」

と嬉しそうに教えてくれました。

本の楽しさに触れ、充実した時間になりましたね!

読み聞かせをしてくださった6名の皆様、ありがとうございました!

参観日

12日は参観日でした。

多くの保護者の方々が来校し、授業参観や学級懇談会に参加されました。

お子さんの成長を感じたり、今後の計画を学級担任と確認するよい機会となったのではないでしょうか。

暑い中でしたが、ご来校ありがとうございました。

今年は 来月に運動会、11月には参観日と、お子さんの様子を見ていただける機会がありますので、こちらも楽しみにされていてください。

ワクワクがふくらむ!中学校説明会

9月5日に、油津中学校から校長先生と教務主任の先生に来校いただき、中学校説明会を実施しました。

中学校進学が近づく子ども達が、残りの小学校生活でどんな事を意識しながら生活すればよいか、気づくことがねらいです。

教務主任の先生からは「中学校生活全般について」「部活動について」等のお話がありました。

入学するまでに頑張ってほしいことについて

①小学校で学習したことの復習

②上手な時間の使い方

③明るく元気なあいさつ

④気持ちのよい返事

というお話がありました。

子ども達はうんうんとうなずきながら、時に元気の良い返事をしながら、真剣に聞いていました。

校長先生からは、中学校から始まる「数学」についてのお話がありました。

小学校の算数と似ているところがありますが、中学校ではより数学的な見方をすることが大切であることを、具体的な問題を提示しながら話してくださいました。

数学の面白さを感じながら、多くの児童が発表し、校長先生のお話をワクワクしながら楽しい雰囲気で聞くことができました。

今回の説明会を通して、中学校生活に向けてのイメージや目標をふくらませることができました。残りの小学校生活、一日一日を大切にしながら過ごしてくださいね。

そして、春からの中学校生活に向けて、自信をもってスタートできるように、みんなで頑張っていきましょう!

にゃんとも深い学び!絵で伝える『漁夫の利』

廊下を歩いていると、とあるお子さんが「先生見てください!」

と一枚の紙を見せてくれました。

国語の授業で『漁夫の利』という言葉を学習したようです。

「この絵はどういう意味なの?」と尋ねると

「2ひきのねこが 魚のとりあいをしていて・・・そこにもう一ぴきのねこがきて・・・」

と、『漁夫の利』の意味にあったストーリーを教えてくれました。

得意の絵で意味を表現しており、素晴らしい学びをしていることが感じ取れます。

これから故事成語カルタを作ることを、嬉しそうに教えてくれました。

楽しいカルタができそうですね^^頑張ってください!

ぐんぐん伸びろ!目指せ、黄金の稲穂!

2日の朝に、5年生が米の成長具合を確かめに、田んぼに行きました。

成長の様子をタブレットに記録していきます。

継続して長さを図っているようで「80cmになってる!!!」

と、成長の様子に驚いていました。

「実がついてるけど、まだ緑だよ!」と、成長の様子を感じながらも、今後の成長の様子をイメージする姿も見られました。

今回も順調に成長していることが分かり、一安心^^

黄金の稲穂が実り、食べることに期待を膨らませながら帰路に就く5年生でした。

継続は力なり!計算力のトレーニング!

3年生の教室に行くと、コツコツコツ・・・

鉛筆を走らせる音が響いています。

クラスのみんなで100マス計算(足し算)のトレーニングをしていました。

3年生は基本的に毎日、宿題等で100マス計算にチャレンジしているようです。

毎日継続することで、計算のスピードと正確性が少しずつ高まっていると担任の先生が教えてくれました。

早いお子さんはなんと1分台で全て終わって全問正解しているそうです!!すごい!

一日たったの数分ですが、全力で取り組むと、力がついていきますね。

まさに「継続は力なり!」3年生、この調子で頑張ってくださいね^^

100マス計算の枠を添付しましたので、ご家庭でもぜひご活用ください。

保護者の皆様と取り組むと、お子さんもやる気になってチャレンジすると思います!