学校の様子

「あいうえお」の練習

今日は1年生が国語で「あいうえお」の音読練習をしていました。

あひるの あくびは あいうえお

かえるが かけっこ かきくけこ

・・・

と、五十音の音読に慣れる学習です。

先生の手本の後に、子ども達は続けて上手に音読します。

自主練習の時間になると

「か、け、つ、こ・・・なんだこれ?」

と戸惑う子がいました。

しかし、数秒考え「・・・・あー!かけっこか!」

と、自分で気づくことができました。

これから、手拍子に合わせてリズムよく音読できるように練習していくそうです。

上手に音読できるように頑張ってくださいね!

クラブ活動開始!

10日に、4~6年生が今年度最初のクラブ活動を行いました。

クラブ活動は、子ども達の自主的な活動を重視して実施しています。

第1回目の活動では、まず委員長を決めました。

スポーツクラブでは、なんと6年生の7人中6人がクラブ長を希望し、やる気の高さが見られました。

クラブ長を決める方法も、子ども達に委ねます。

「じゃんけん」「多数決」の方法が出ましたが、子ども達は「多数決」で決める方法を選んだそうです。

委員長が決まると、何をしたいか子ども達で話し合いました。

子ども達が活発に意見を出し合い、年間を通して何をするか決めることができました。

計画作成が終わったクラブは、早速活動に取りかかります。

ドッジボールをしたり、カードゲームをしたりと、各クラブで子ども達は楽しく活動することができました。

今年度はロングクラブ(70分の活動)を設定し、子ども達がより充実した時間を過ごせるようにしています。

6年生を中心に楽しく活動してくださいね!

小さな命の勉強

理科の学習では、生き物についての学習をしています。

3年生は、チョウの成長についてです。

先日、家のミカンの木にアゲハチョウの幼虫がいることを発見した先生が、3年生のために幼虫を学校につれてきてくれました。

理科の授業で毎回成長を見守り、記録して・・・

先日ついにアゲハチョウが羽化しました!

3年生全員で「バイバーイ!」「元気でねー!」と、小さな命が旅立つのを見送りました。

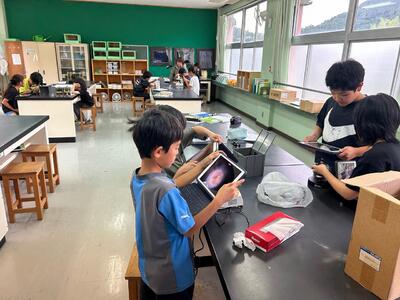

5年生は、メダカの卵についての学習をしています。

保護者の方にご協力をいただき、6匹のメダカをお借りしました。

メダカがたくさんの卵を産み、子ども達は顕微鏡でメダカの卵の観察をして、成長の様子を学んでいます。

最初は顕微鏡で卵を上手に見るのに苦戦していましたが、何度も挑戦するうちに、すぐに卵を見つけて、タブレットで巧みに写真を撮ることもできるようになりました。

(↑この写真は、実際に5年生が撮影したものです。)

卵の中で血液が流れたり、時にぐるんと体を動かしたりする姿を子ども達は興味深く観察しています。

身近な生物の学習をとおして、命の尊さを感じている子ども達です!

プール清掃

3日に、4~6年生でプール清掃を行いました。

4年生は小プールをたわしでゴシゴシ磨きました。

5,6年生は大プールの汚れを落としながら、排水口に流す作業を行いました。

プールのトイレも綺麗にしていきます。

子ども達は水着を体操服の下に着て、濡れるのを楽しみながら掃除に取り組みました。

最後には全員で仕上げ磨きをして、ピカピカのプールになりました。

6月17日にプール開きを行う予定です。

子ども達はピカピカのプールで泳ぐことを楽しみにしています。

クリーンセンター見学

2日に、4年生が社会科の学習の一環で日南市のクリーンセンターの見学に行きました。

家庭から出たゴミが、どのように処理されるのかを学ぶことがねらいです。

職員の方の話を聞いたり、

ごみの分別の様子を見たりしました。

中でも子ども達の心に残ったのが、クレーンを動かす体験です。

「UFOキャッターみたい!」と話しながらも、ごみの多さ、職員の方のすごさを感じていました。

クリーンセンターの見学をとおして、たくさんのごみの処理の仕方や生活を支える職員の方々がいることを学んだ子ども達でした。

全校集会

今日は、月に一度の全校集会でした。

校長先生から、2つのお話がありました。

1つ目は「あいさつや返事」についてです。

桜っ子が元気よくあいさつしてくれて嬉しかったことを例に挙げ「大きな声で、元気よく」あいさつすることの大切さをお話されました。

2つ目は「友達と仲良くする秘訣」についてです。

校長先生には40年来のお友達がいるそうです。

「今隣にいる友達と、40年後も友達かな?」と校長先生が問いかけると

「40ねんごっていうことは、、、48さいやね!」とニコニコしながら隣の子と話していました。

校長先生が教えてくださった「友達とずっと仲良くいる秘訣」は、けんかをした時に

「ごめんね」と「いいよ」をしっかりと伝えることでした。

この秘訣を忘れず、今の友達とも、これから出会う新しい友達とも、よい関係を築ける桜っ子でいてくださいね。

引き渡し避難訓練

28日(水)に「大雨等により児童のみで下校することが困難になった場面」を想定して、引き渡しの避難訓練を行いました。

来校された保護者の方にスムーズにお子さんを引き渡せるよう、今年度は職員がトランシーバーを活用して実施しました。

保護者の皆様のご協力により、訓練を無事に終えることができました。

訓練にあたり、長時間車の中で待機していただいた保護者の皆様、通行しづらかった地域の皆様もいらっしゃったかと思います。

ご協力いただき、ありがとうございました。

今回訓練したこと、反省点をもしもの時にしっかりと活かしていきます!

初めての裁縫

5年生が、初めて裁縫の授業に取り組んでいます。

手縫いで、玉留め、並ぬい等の練習中です。

細かい作業に苦戦しながらも、先生の手本を見ながら取り組んでいます。

子ども達は、特に玉どめに苦戦しているようです。

しかし、失敗を繰り返しながら、何度もチャレンジします。

少しずつ技能を高め、自分でできるようになった子ども達が出てきました!

先生の力を借りる子どももいます。先生の手本を見て、これからさらに練習あるのみですね!

今学んでいる技能を活かして、これから作品作りにも取り組みます。

しっかり練習して、さらに力をつけられるように頑張ってくださいね!

地域清掃

22日(木)に、桜ヶ丘校区内、学校内の清掃を行いました。

1~3年生は学校敷地内の草抜きやゴミ拾いをしました。

子ども達、担当の先生方で協力して、一生懸命に取り組みました!

(一生懸命に活動したので、先生方は写真を撮る暇も無かったそうです!)

4~6年生は学校外の道路を歩きながら、ゴミ拾いをしました。

特に多かったゴミは、空き缶でした。

学校に帰ってきて、拾ったゴミを集めると、ゴミ袋およそ4袋分になりました。

汗ばむ陽気の中美化活動に努め、大変よく頑張った子ども達でした。

ゴミをよく見てみると、その多くは大人が捨てたであろうゴミでした。

大人の私たちが、子ども達のお手本になれるよう、気を引き締めて行動しようと感じた時間となりました。

いも植え

23日(金)に、1,2年生がサツマイモの苗を植えました。

地域ボランティアの方3名が、特別講師として苗の植え方を教えてくださいました。

講師の先生方のご指導のおかげで、子ども達は上手に植えることができました。

植え終わった子ども達は、秋に焼き芋をすることを楽しみにしていました。

サツマイモが立派に育つとよいですね!

地域ボランティアで来校された皆様、ありがとうございました。