学校の教育目標

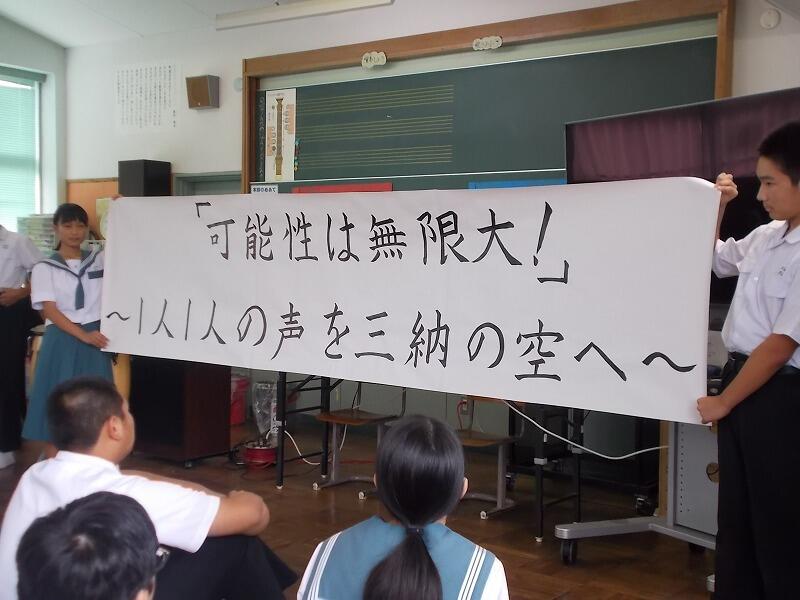

未来を切り拓く気概をもち 自ら学び 心豊かに たくましく生きる 三納っ子の育成

学校の教育目標

未来を切り拓く気概をもち 自ら学び 心豊かに たくましく生きる 三納っ子の育成

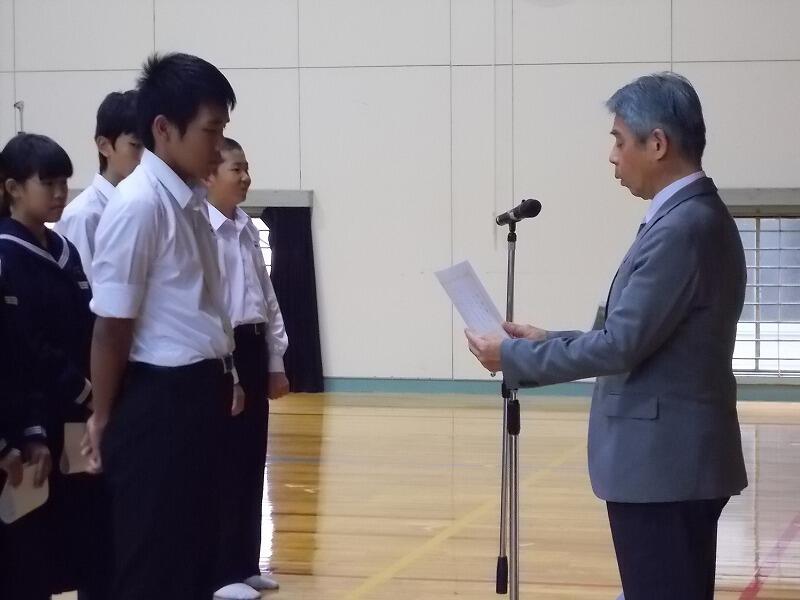

西都市教育委員の宮崎誠様をはじめ、たくさんの方々からお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。「感謝と希望の言葉」では、卒業生も在校生も大きな声で呼びかけをし、歌をうたい、心温まる感動的な卒業式となりました。

4月からは中学部へ進級する卒業生!校長先生のお話にあったように、中学部での3年間の1日1日を大切に過ごし、三納小中学校の9か年でどのような人に育っていくかをとても楽しみにしています。それぞれがもつ夢に向かってこれからも全力を尽くしてがんばってほしいです。

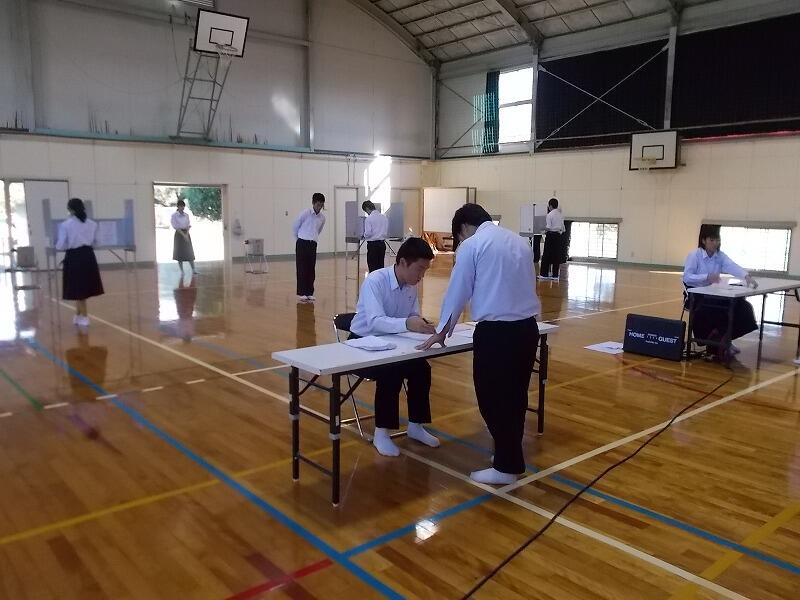

卒業証書授与の様子

卒業証書授与の様子

生徒会代表がお祝いの言葉を述べる様子

呼びかけをする様子

会場の外で中学部生徒が祝福の拍手をおくる様子

卒業記念写真

9年間を共に過ごし、様々な壁を乗り越え、強い絆で結ばれた18名の個性あふれる生徒たち。三納小中の顔として今まで引っ張ってきてくれた卒業生。三納小中学校第6代卒業生として高校生活でも胸をはってがんばってください。皆さんのご活躍をこれからもずっと三納小中学校みんなで応援しています。

卒業証書授与の様子

送辞を述べる様子

答辞を述べる様子

卒業生の歌の様子

在校生の歌の様子

会場の外では小学部1~4年生が拍手で送りました。

前日降った雨の影響もさほどなく、自然豊かな場所で思いっきり遊んだお別れ遠足は卒業生にとっても在校生にとっても最高の思い出になることでしょう。

歩いて会場へ向かう様子

会場へ向かう様子

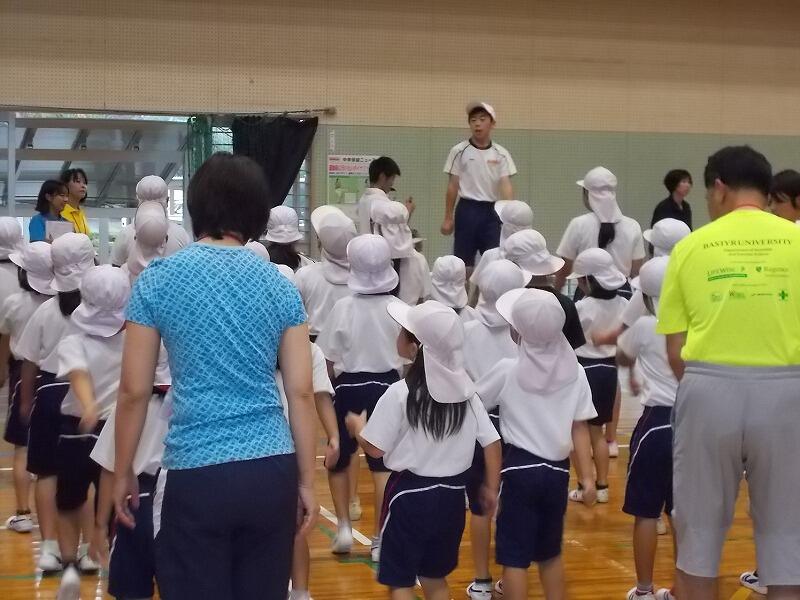

○×ゲームの様子

○×ゲーム

2組の兄弟でおんぶ競争をする様子

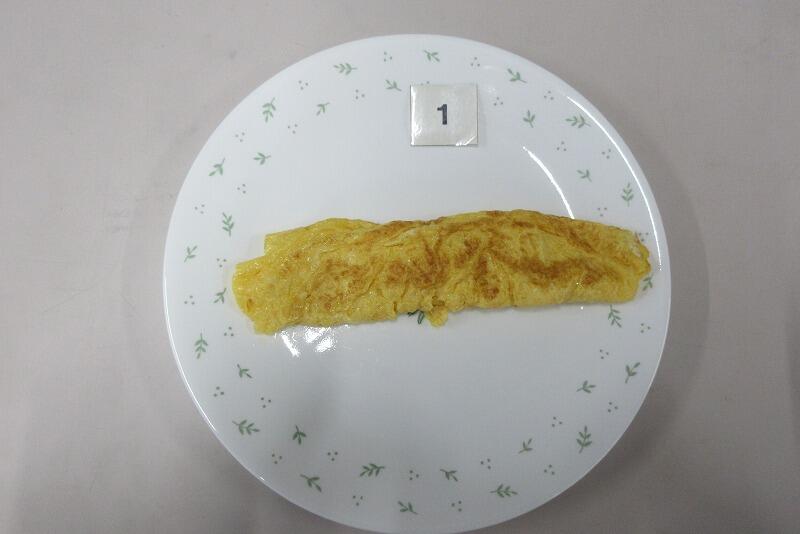

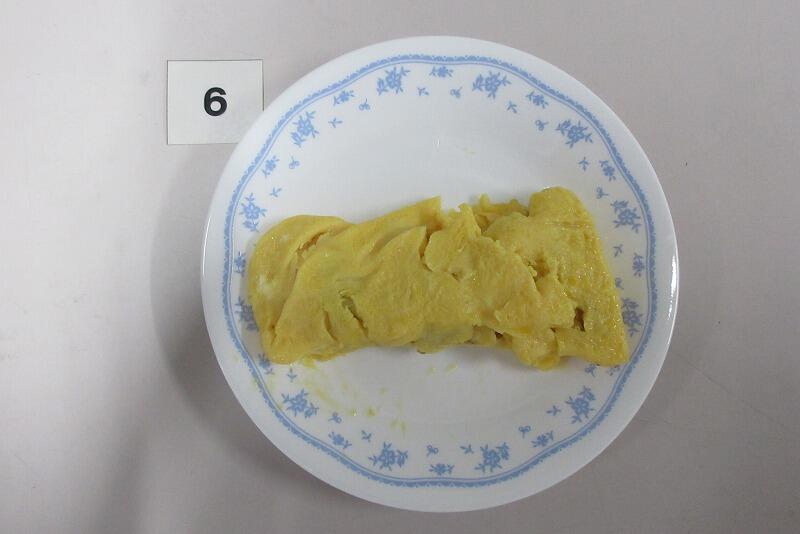

大きな輪っか

一定の条件にあてはまる人が輪の中心に集まり、

ペアーをつくって再び輪へ移動する。

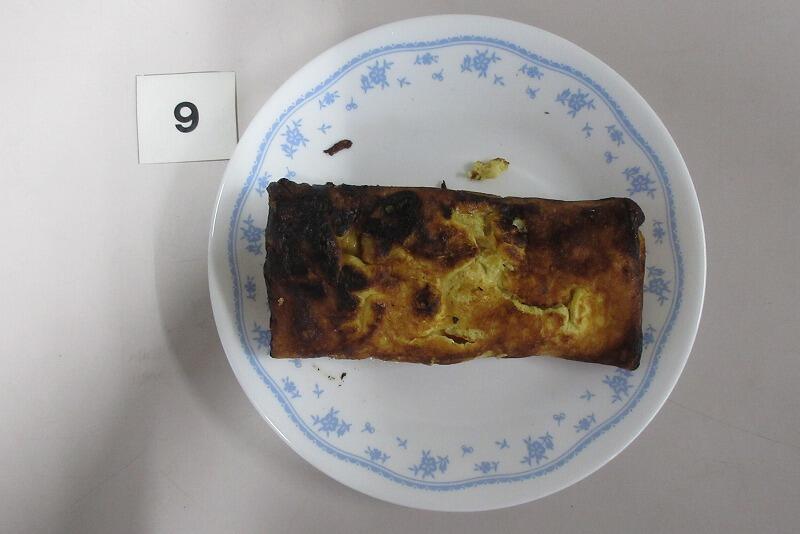

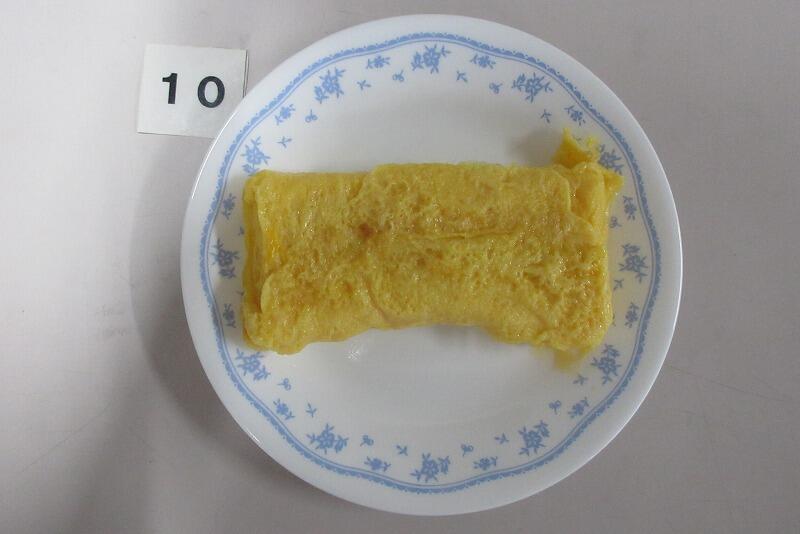

(例)弁当に卵焼きが入っている人?

ペアは異学年か、同学年なら男女で!

ドッヂボールの様子

ドッヂボールの様子

弁当を食べる様子

弁当を食べる様子

*当日は弁当の日で、自分でつくってきた弁当をお互いに見せ合っていました。

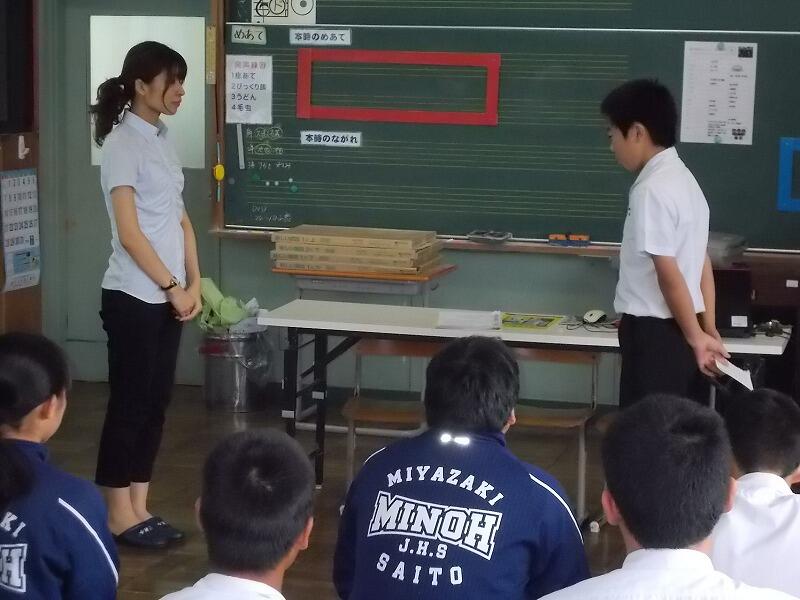

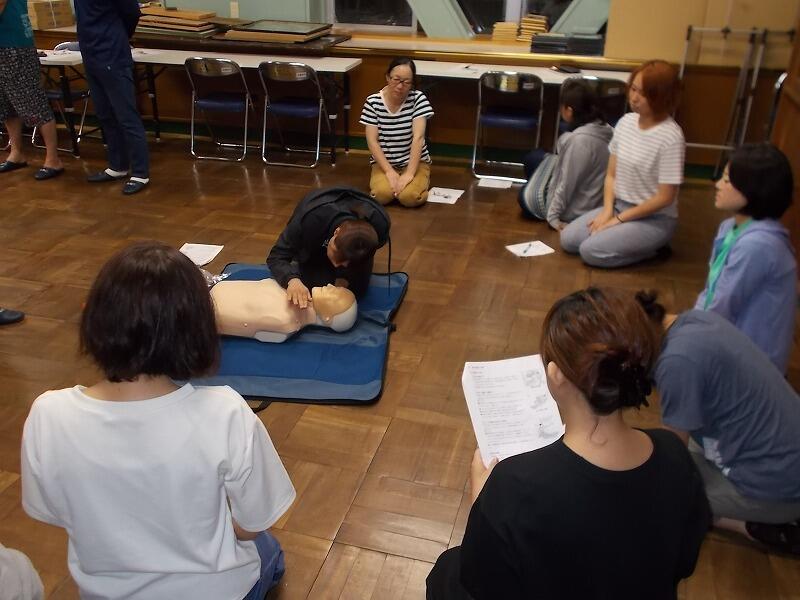

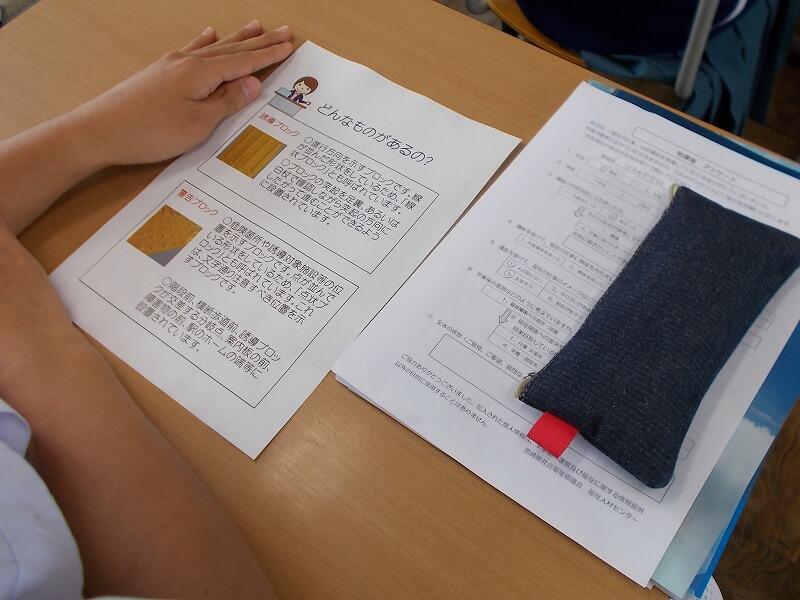

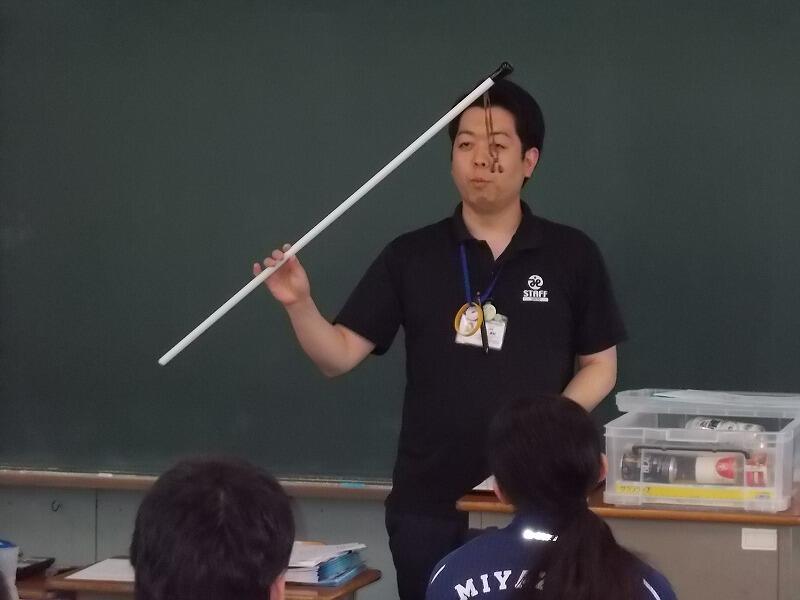

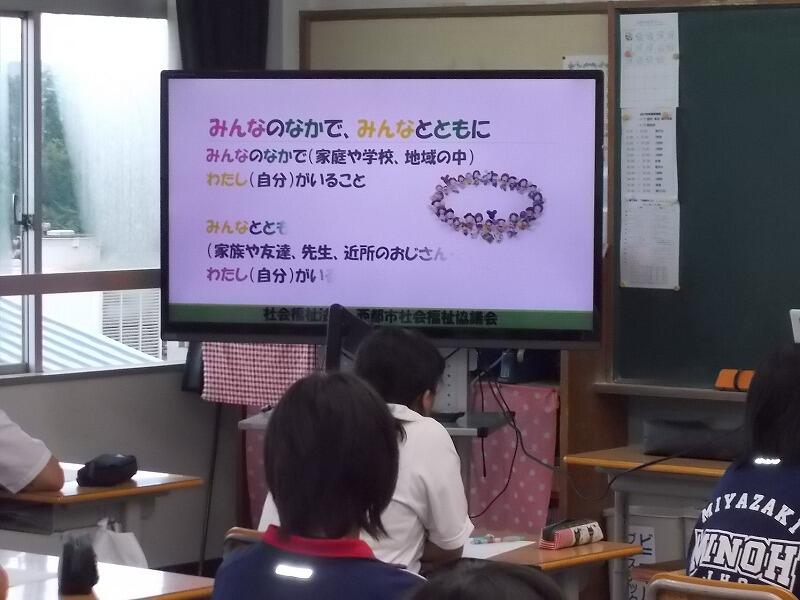

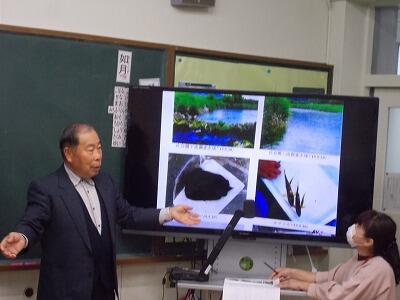

2月21日(木)、中学部では「宮崎か母ちゃっ子くらぶ」の3名の助産師の方々を講師にお招きし、「性に関する授業」を行いました。生徒たちはみんな真剣に学習に取り組んでいました。授業を通して、男女がお互いに認め合い尊重し合うことの大切さや性の問題に対して適切に意思決定することやよりよい行動を選択することの理解が深まったのではないかと思います。授業後は、みんなとてもいい表情をしていました。

性教育は「生」教育、つまり生きることそのものの教育です。今回の学びを忘れず、今後の生活にいかしていってほしいと思います。

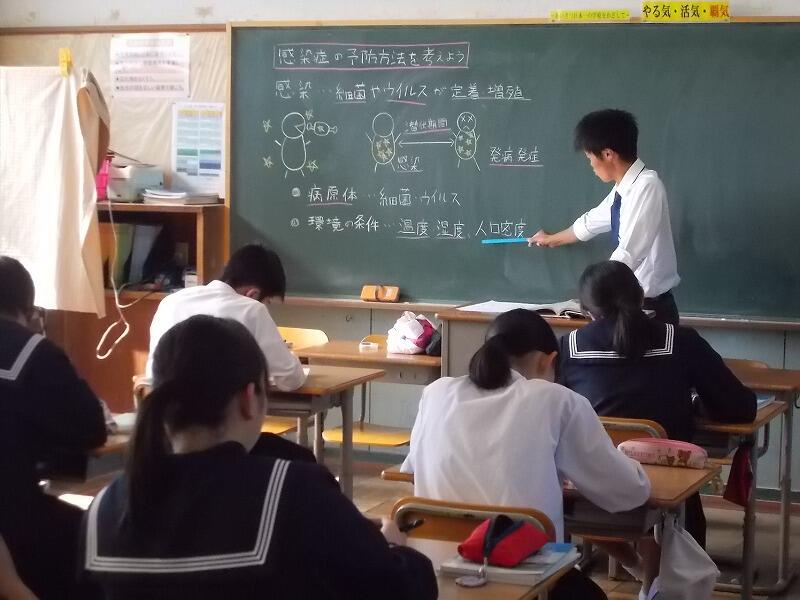

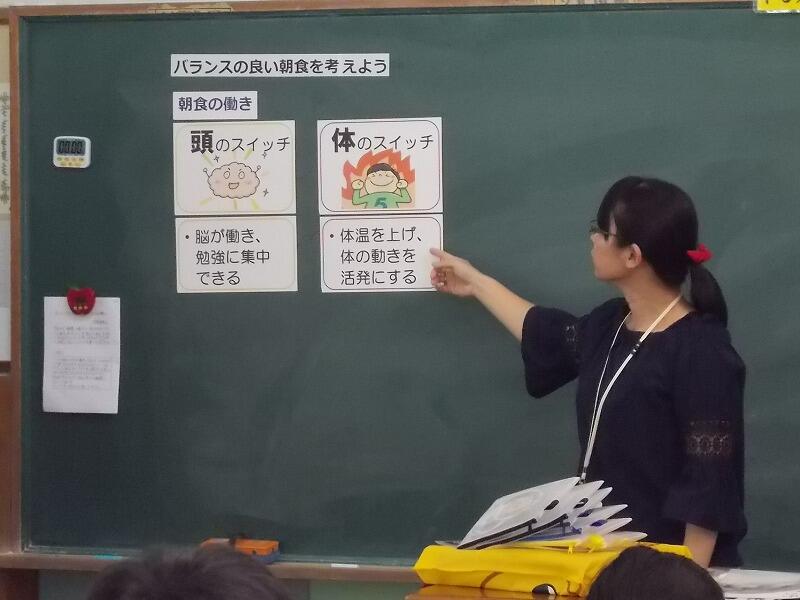

中3の授業風景

中2の授業風景

中1の授業風景

12月21日(金)に2学期の終業式を行いました。終業式に先立って、三納の里の相澤茂施設長より新しい図書を小中学校それぞれに寄贈していただきました。相澤施設長の「いろいろなジャンルの本をたくさん読んで、自分を高めてほしい。そして地域や日本を支えていけるような人になってほしい」との思いを大切にして、大事に使わせていただきます。ありがとうございました。

終業式では、児童生徒を代表して、小学部1年生と中学部2年生が作文発表しました。小学1年生は「2学期は運動会や文化祭をよくがんばった。3学期は立腰(りつよう)や学習準備をしっかりがんばりたい」、中学部2年生は「2学期の学校行事や部活動、学級での自分の取組を振り返り、課題の改善を図るとともに、テストでよい点がとれるよう3学期は授業態度をよくしていきたい」と発表してくれました。

校長先生からは、2学期はたくさんの行事があったが、児童生徒のみんながキラキラと輝く姿が見られた。また大きな怪我や事故がなく元気に登校できた。冬休みは「おはよう、ありがとうのあいさつを毎日すること」「本を1冊以上読むこと」「健康や安全に気を付け、始業式に元気に会うこと」の3つのことを頑張ってほしいと話されました。

いよいよ冬休みが始まります。楽しい行事が目白押しの14日間ですが、思い出をたくさんつくるとともに、新しい年への抱負を考え、3学期へ希望をつなぐ日々にしてほしいと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

校長 根井 孝

〒881-0101

宮崎県西都市大字三納3231番地5

電話番号

0983-45-1234

FAX

0983-45-1323

本Webページの著作権は、三納小中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。