諸塚村立 諸塚小学校

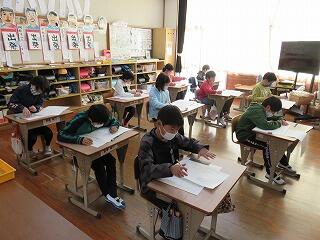

自然に学び、人とつながり、未来へ伸びる。諸塚村立諸塚小学校は、明治7年(1874年)の創立以来、150年にわたり地域とともに歩んできました。45名の子どもたちが、地域とのつながりを大切にしながら、のびのびと学んでいます。「あいさつ日本一」を合言葉に、元気なあいさつが、学校と地域を結んでいます。

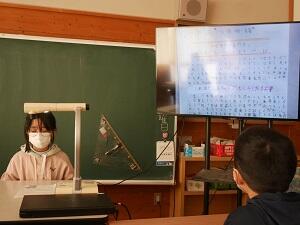

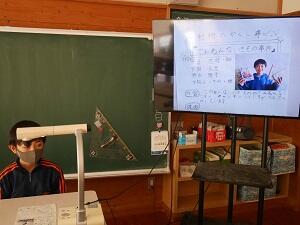

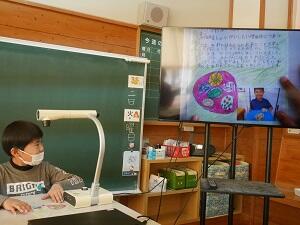

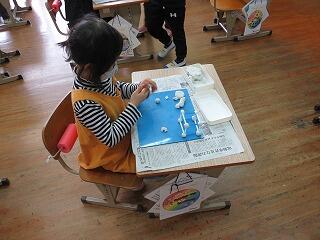

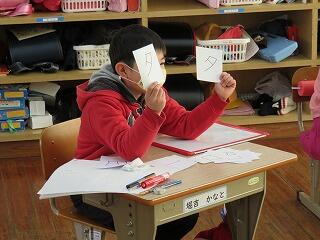

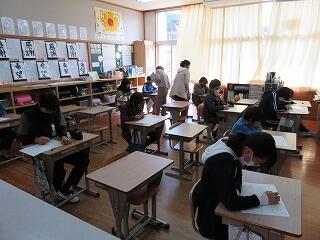

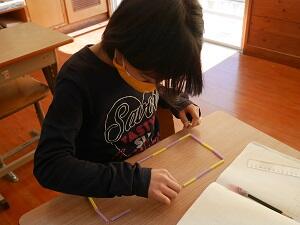

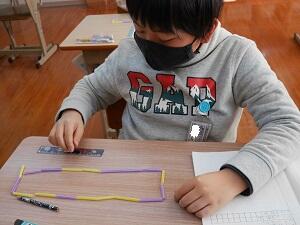

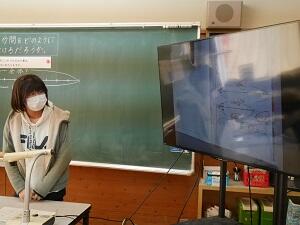

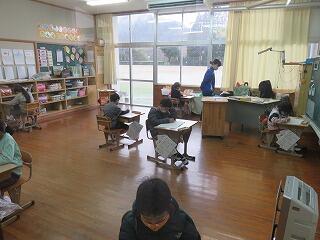

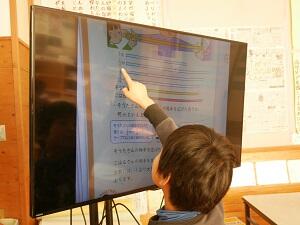

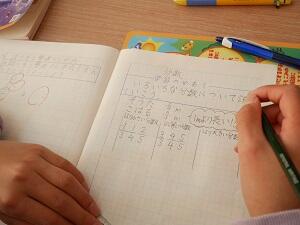

2月2日(火)の3時間目、2年生教室では「いのちの学習」が

行われました。生まれた時の体の大きさと今の自分の身長を比べて

成長を喜んだり、お家の方からの手紙を読み、たくさんの愛情が注

がれていることを知ると「涙」を流したりと、感動いっぱいの学習

となりました。

ぼくはカエル

田んぼでゲロゲロ

川でぴょこぴょこ

休みの日には水泳だ

おたまといっしょにすーいすい

ぼくはカエル

ぴょんぴょんジャンプ

夏にはカエルの

トライアスロン

川をこえてすーいすい

川をこえてすーいすい